西部地区高质量发展0测度及时空演变格局

陈文烈 李燕丽

[提要]空间布局优化与区域治理作为国民经济的核心构成部分,越来越引起学术界的关注。对西部地区而言,通过科学的空间规划和资源整合,实现“向高质量发展阶段”的中国区域发展战略演进中的西部经济格局重塑,是西部地区面临的一个重要任务。文章从经济发展质量、社会发展质量、设施发展质量、环境发展质量、科教发展质量五个维度对2011-2020年间西部地区经济发展质量进行测量,发现陕西、重庆、四川、内蒙古经济发展质量较高,西部地区经济发展质量呈现的空间形态为“西北—西南”模式,进一步提出重塑西部地区经济发展格局的政策建议。

一、引言及文献综述

西部地区地域面积占全国国土面积的71%,是我国最大的板块区域,在快速经济增长的过程中呈现严重的环境污染、综合实力总体偏弱;[1]各城市群内城市集聚能力差异明显;[2]城市开放型经济发展水平整体偏低(李杰等,2021[3];柳建文,2017[4]);呈现出以重点城市和城市圈为依托的“多级集聚”的演变规律;[5]城市、经济发展呈现南部发展水平明显高于北部的空间格局,区域间发展的不均衡不充分、城乡“二元结构”凸显等一系列问题。同时,西部地区由于自然(冯建勇,2021[6])、交通,政策、能源等因素(赵文琦等,2020[7];王思博,2018[8]),各省份内部和省份间也存在着明显的经济差距。研究区域经济高质量发展与空间非均衡分布,对于解决区间发展不平衡、不充分问题,以及满足人民对美好生活的需要具有重要的理论价值与现实意义。

现阶段通过科学的空间规划和资源整合,实现“向高质量发展阶段”的中国区域发展战略演进中的西部经济格局重塑,是西部地区面临的一个重要任务。高质量发展阶段理论出现后,学者们从测度指标(程启智等,2019[9];李平等,2017[10];高睿璇等,2019[11])、内涵与发展理念(张军扩等,2019[12];高培勇,2019[13])、要素与高质量发展之间的影响关系(陈诗一等,2018[14]),从整体层面所做的相关研究较多,但对于西部地区,则缺乏深入的探讨。因此本文的研究视角为西部地区经济高质量发展,以及研究区域经济差距对西部地区经济高质量发展水平的影响,以完善对经济高质量发展的研究,为西部地区经济发展提供一些参考。

根据比较政治经济学与福利国家理论,高质量发展是与报酬递增相联系的总括性制度与机制,并随着特定历史条件不断变化更新和完善。[15]高质量发展是一种新的发展理念,不同于以往简单的经济总量和物质财富数量的增长,其目标是构建现代化的经济体系,包括经济、政治、文化、社会、生态等全方位地提升以满足人民的美好生活需要。在相关研究中,经济质量发展有狭义和广义之分。狭义的研究常常使用“全要素生产率”的变化作为衡量标准去追踪区域经济增长质量;广义的研究则会采用有效性、持续性、创新性、分享性等综合评价指标体系。[16]本文是从广义的角度出发,将区域经济差距作为影响经济高质量发展水平的核心因素构建西部城市经济发展质量的测度评价标准。城市发展质量是评价城市区域整体发展水平的主要依据,测度的方式有定性和定量两种形式,定量方式是以指标体系来表现,定性形式是通过主观指标来表现。客观指标是从影响人们物质生活与精神生活的客观条件出发,衡量城市发展状态,具有精确性、可比性,且涵盖领域较为全面,所以广泛应用于城市发展质量的综合评价中。本文研究的区域是西部十二个省份,采用一系列指标对西部地区经济社会发展质量进行测量,分别从经济发展质量、社会发展质量、设施发展质量、环境发展质量、科教发展质量五个维度,基于2011-2020年中国西部地区经济社会发展相关基础数据采用改进的熵值法对指标体系赋予合理权重以计算出中国西部地区整体及各省(区、市)经济发展质量变化情况,继而用ARCGIS软件描绘西部地区经济发展质量测度的时空演变格局,丰富和深化西部经济研究。

二、研究方法与数据来源

(一)研究方法

运用熵值法测度西部地区发展质量,指标熵值越小,其权重越大,反之亦然。构建原始指标数据矩阵,其中m代表城市个数,n代表指标个数,k代表年份,i=1,2,…,m;j=1,2,…,n。

Xk=(Xijk)m*n

第一步,数据标准化处理。由于评价指标的量纲、数量级和正负取向均有差异,需对原始数据进行标准化处理。式中的x'ij为原始指标的标准化值,xij为原始值,xjmax和xjmin分别为第j项指标数值在各区域中的最大值和最小值。

第二步,计算第j项指标下第i个城市指标值比重。

第三步,计算第j项指标的熵值ej。其中,k>o,为满足0≤ej≤1,设k=1/Inm,In为自然对数。当pij=0时,自然对数无意义,故令pijInpij=0。

第四步,计算平均指标j的差异系数gj。其中,gj反映了指标值的差异性大小,数值差异性越大,该指标的权重越大;当某项指标下的数据完全相等时,则差异性系数最小,即为0。

gj=1-ej

第五步,计算评价指标的权重wj

第六步,计算i城市第k年城市发展质量评价值ui

第七步,计算i城市第k年的城市发展质量得分Fi

Fi=100ui/max(ui)

(二)数据来源

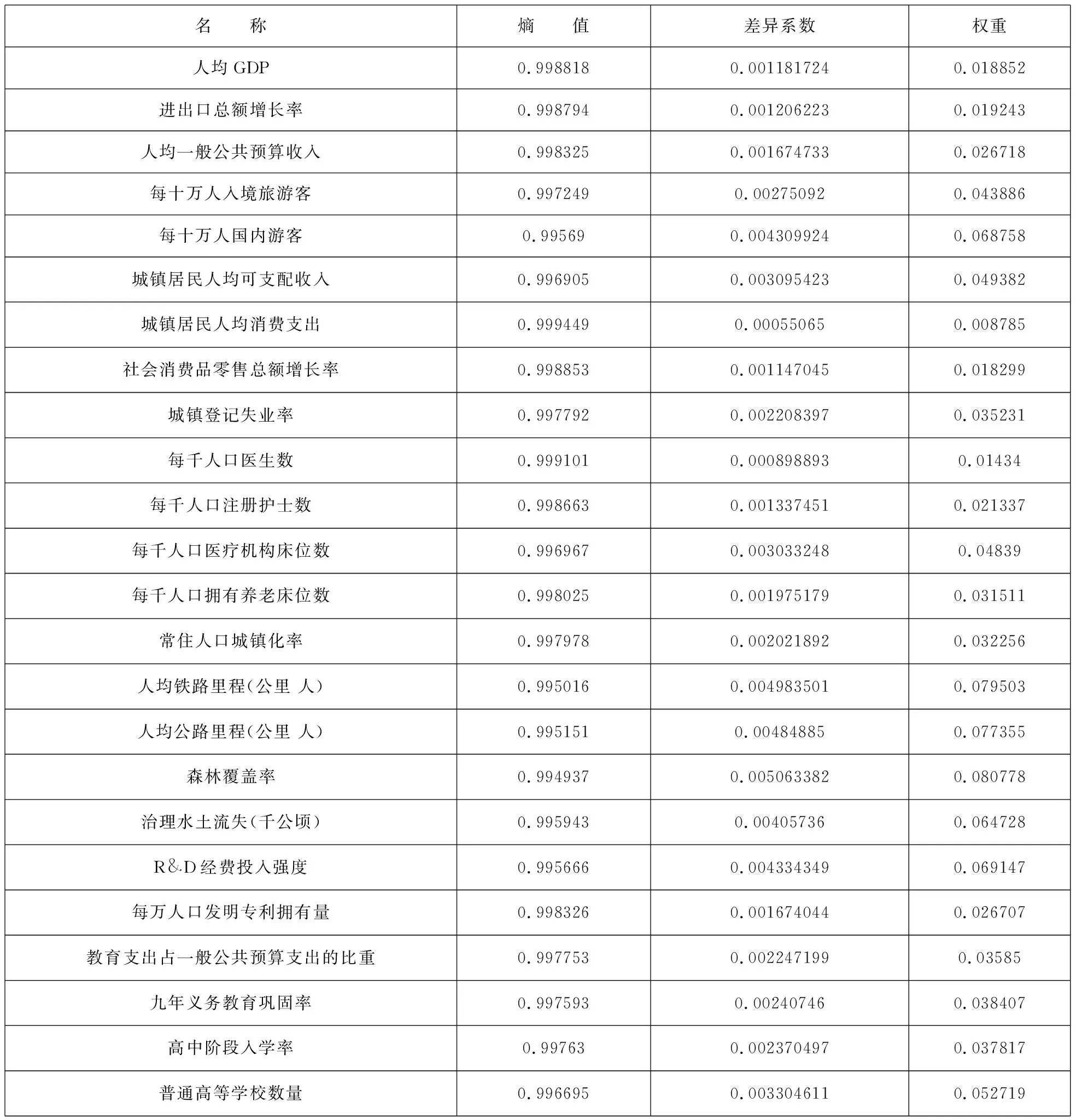

如前所述,城市发展质量是评价城市区域整体发展水平的主要依据,测度的方式有定量和定性两种形式,定量方式是以客观指标为主的指标体系来表现,定性形式是通过主观指标来表现。如下表所示:

表1 西部地区经济质量测度熵值权重比

所需数据来源于各省市统计年鉴,国民经济与社会发展统计公报。对部分缺失值,本文通过相邻年份数据和年平均变化率推演计算,用所得结果进行补充。

三、结果分析

(一)西部省(区、市)发展质量得分特征

从2011年到2020年,西部地区经济发展质量重心从四川、重庆、内蒙古、陕西到四川、内蒙古、四川、重庆还有云南再到内蒙古、四川、云南、广西。其中2020年因新冠疫情暴发,外贸、旅游业大受影响,多地失业率也升高,也一定程度上影响了城市的时空格局。具体分两个阶段、五个维度进行阐述。

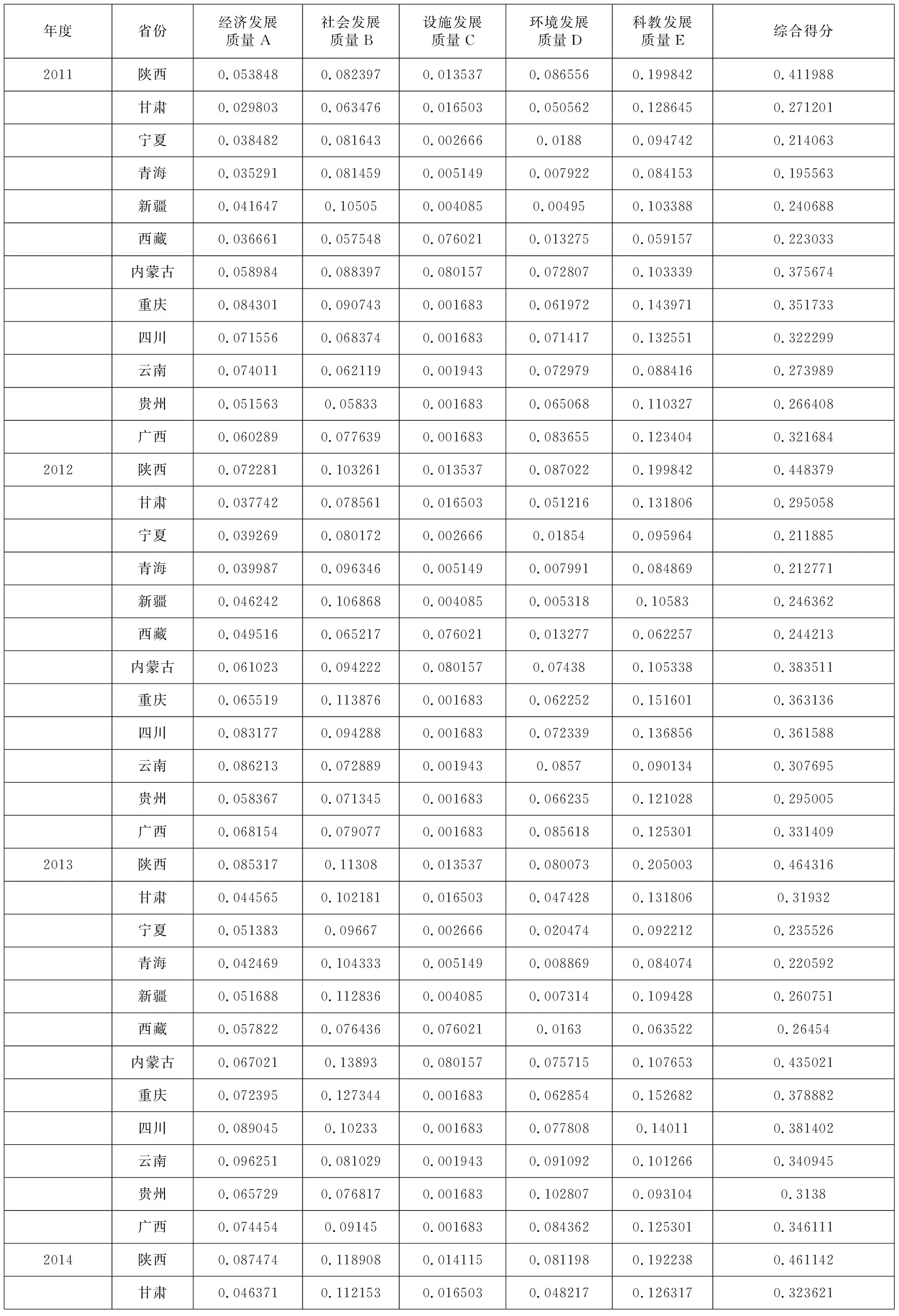

表2 2011-2020年西部地区经济质量测度表

第一个阶段:从2011年到2015年

因经济实力和物质存量上的差距,中国西部地区各省份经济发展质量有明显的差距。从2011年到2015年西部经济发展质量测度综合发展得分较高的是陕西、内蒙古、重庆、四川。其中陕西综合得分贡献较多的是科技发展质量,陕西是古丝绸之路文明核心区域,工业体系最全,农业发展基础条件优越,旅游业发达,同时也是西北地区经济文化教育中心,2011年R&D经费投入强度是1.99,是西部地区最高;每万人口发明专利拥有量是3.3,仅次于四川的4.9;教育支出占一般公共预算支出的比重是24.3%,这也是西部地区中比重最高的,说明陕西一直非常重视科技发展,积累了大量的人力资本,使得陕西经济在西部地区一直名列前茅。

2012年西部经济发展质量测度综合发展得分较高的是陕西、内蒙古、重庆、四川。陕西仍然是排名第一,而排名第二的内蒙古土地辽阔,矿产资源丰富,畜牧业发达,临近蒙古、俄罗斯,对外贸易有较大潜力。2012年内蒙古综合得分贡献较高的是社会发展质量和科教发展质量,但值得注意的是它的环境发展质量得分也不低,为0.07438,2012年内蒙古治理水土流失达11574.62(千公顷),是西部地区最高,内蒙古发展畜牧业的同时非常注重可持续发展。

2013年西部经济发展质量测度综合发展得分较高的分别是陕西、内蒙古、四川、重庆。四川是人口大省,地域辽阔,经济基础较好,劳动力充足,现代化程度较高。四川是发展质量较为平衡的一个省区,四川北为甘肃,南为云南,西部邻近青海、西藏,东部邻近重庆,成渝城市群起到了增长极的作用,和兰西城市群相互呼应,承载着西南-西北的关联、过渡作用,是西部大开发、一带一路重要的节点,有利于开拓西部新空间和优化国家空间布局。

2014年西部经济发展质量测度综合发展得分较高的分别是陕西、内蒙古、重庆、四川。2014年重庆市的进出口总额增长率为38%,在西部地区名列前茅。重庆市是中国西部地区唯一的直辖市,人口基数大,信息流、资本流、技术流高度集中,政治地位显赫,经济实力强,对外贸易合作频繁,发达的现代信息产业是支撑其经济稳定发展的基石。

2015年西部经济发展质量测度综合发展得分较高的分别是陕西、重庆、内蒙古、云南、四川。云南地处云贵高原,地理位置偏远,平原面积少,贫困人口占比大,但旅游资源得天独厚,旅游业发展潜力大,产业结构正在逐步调整。2015年云南的综合得分较高,而云南的经济发展质量贡献为0.127625,这一年的云南像是一匹“黑马”,闯进了经济强区,为以后的发展起了好的开头。

从社会发展质量维度来看,2011年得分最高的是新疆,其次是重庆、内蒙古、陕西,靠后的是西藏;2012得分最高的是重庆、新疆、陕西、青海,靠后是西藏;2013年得分最高的是内蒙古、重庆、陕西、新疆、青海,较低是西藏;2014年得分最高的是内蒙古、新疆、重庆、陕西、青海,靠后的是西藏;2015年得分最高的是重庆、内蒙古、青海。衡量的指标是生活水平、就业、医疗、健康养老和城镇化。这五年中西部地区的新疆、青海虽然经济承载力较弱,但是社会发展质量得分较高,城镇居民人均可支配收入、社会消费品零售总额增长率都比较高,城镇登记失业率较低,医生、护士、医疗床位、养老床位充足,常住人口城镇化率不断增长,两地的物价相对稳定,医疗设施满足需求,居民幸福感相对较高。

从设施发展质量维度来看,2011-2015得分最高的都是内蒙古,广西的得分较高与广西这几年高铁发展得较快不无关系。西藏是因为人口基数小,人均基数大,地广人稀,设施交通的经济辐射能力不强。

从环境发展质量维度来看,2011年得分较高的是陕西、广西、云南,得分靠后的是宁夏、青海、新疆、西藏。贵州、云南、广西的森林覆盖率在西部地区里一直都比较高,广西5年间的森林覆盖率为:60.50%、61.80%、61.80%、62.10%、62.24%;贵州5年间的森林覆盖率为:41.50%、41.50%、50.00%、50.00%、50.00%;云南5年间的森林覆盖率为47.50%、47.50%、47.50%、47.50%、55.00%。这几个省份对水土流水治理也非常注重,以云南为例,5年间水土治理面积分别为:3301.3(千公顷)、6175.57(千公顷)、7393.81(千公顷)、7734.45(千公顷)、8074.45(千公顷)。而青海、新疆水土流失严重,森林覆盖率常年只有7%以下,生态环境承载力有限,故西北区的环境治理问题还需要多加重视。

从科教发展质量维度来看,2011-2015这5年间得分最高的都是陕西、重庆、四川;而得分靠后的是青海和西藏。衡量指标包括R&D经费投入强度、每万人口发明专利拥有量、教育支出占一般公共预算支出的比重、九年义务教育巩固率、高中阶段入学率、普通高等学校数量。

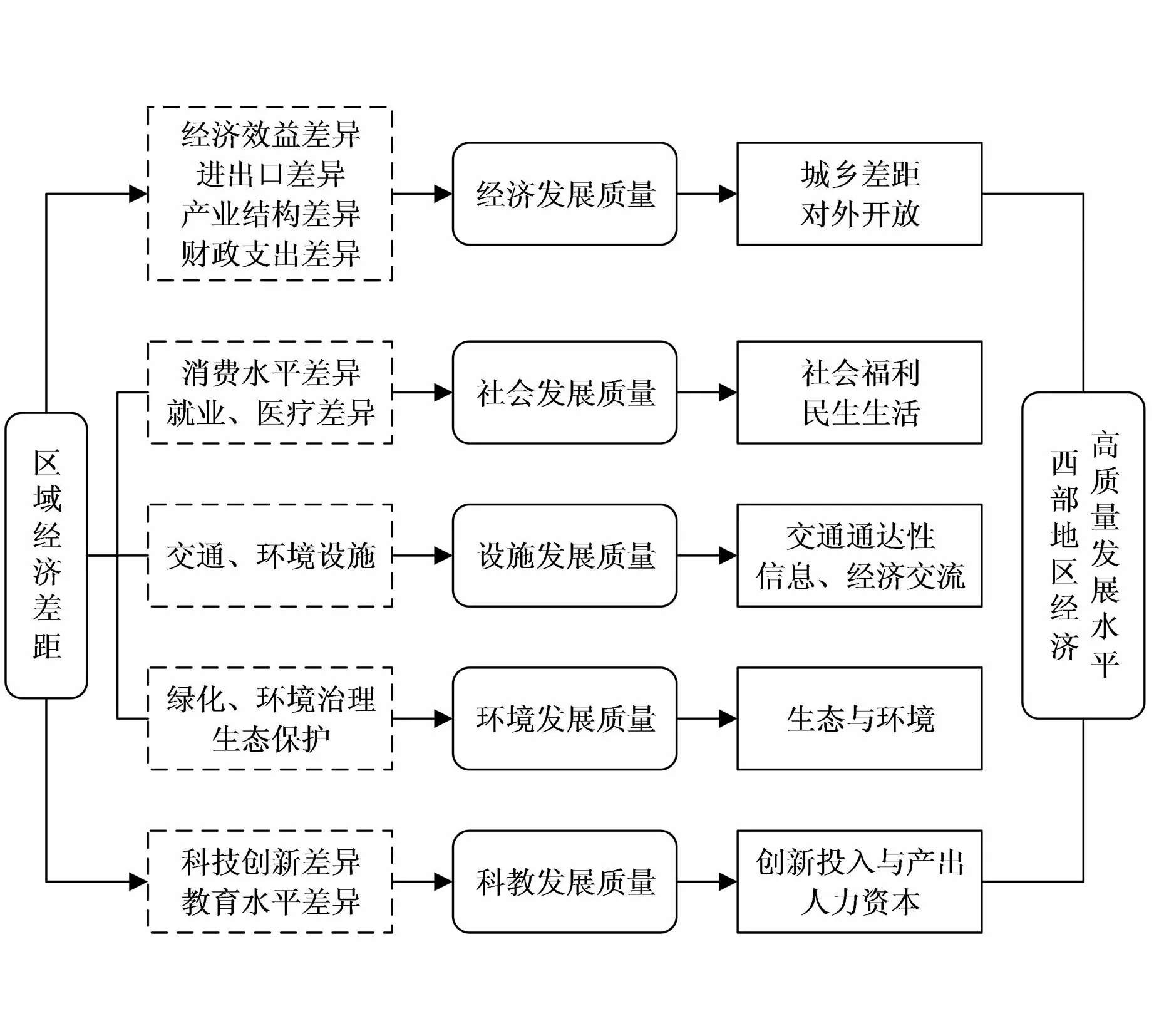

西部地区的区域经济差距体现在经济效应差异、进出口差异、产业结构差异、财政支出差异、就业医疗差异、交通设施差异、绿化、水土治理差异、科技创新差异、教育水平差异等,而这些差异体现在经济发展质量、社会发展质量、设施发展质量、环境发展质量、科教发展质量五个维度,进而影响城乡差距、对外开放、社会福利、民生生活、交通通达、资源能耗、生态与环境质量、创新投入与产生、人力资本等西部地区经济高质量发展水平的格局。区域经济差距对西部经济高质量发展影响的逻辑框架如下:

图1 区域经济差距对西部经济高质量发展影响逻辑框架

第二阶段:2016年到2020年

2016年西部经济发展质量测度综合发展得分较高的是陕西、内蒙古、重庆、云南、四川;得分靠后的是青海、西藏、宁夏、新疆;中间层次是甘肃、贵州、广西。新疆是丝绸之路经济带核心区,与8个国家相邻,对外开放程度在西部地区较高,但以南疆为主的部分区域经济基础薄弱,教育发展较为迟缓,制约经济发展质量提高的瓶颈较多,暂时经济稍弱。陕西依然经济实力强劲,极具经济韧性,在经济发展中,经济韧性与经济高质量发展互为因果关系,经济韧性会促进经济高质量发展,而且陕西的人口集聚、传统基础设施的建设和地方政府合作竞争均有利于经济高质量发展。

2017年西部经济发展质量测度综合发展得分较高的是内蒙古、重庆、云南、陕西、四川;得分靠后的是青海、宁夏、西藏;中间层次是甘肃、新疆、贵州、广西。2017年云南继续跻身于高经济发展质量区域。而在中间层次的甘肃、新疆、贵州、广西则各有发展短板。甘肃生态环境较为恶劣,处于西北内陆,地势高、水土流失严重,经济基础薄弱,产业结构不合理,经济发展方式粗放,对自然资源依赖性极强,贫困问题较为突出;贵州生态环境较好,旅游业发展较优,近年大力发展大数据、云计算高端信息产业,但这些产业还没有起到增长极作用,拉动相关产业实行经济起飞;广西位于中国南部沿海地区,紧邻广东,有与东盟国家开展贸易合作的优势,但由于广东的虹吸效应,经济发展受到限制。

2018年西部经济发展质量测度综合发展得分较高的是陕西、重庆、内蒙古、四川;得分靠后的是青海、西藏、新疆;中间层次甘肃、宁夏、贵州、广西。西藏位于青藏高原,海拔高,交通基础设施稍弱,产业基础薄弱,人口稀少,故排名稍后;宁夏是全国第一个内陆开放型经济试验区,也是全国土地面积最小的省份,人口600多万,但产业发展承载力有限,经济总量小;青海土地面积全国第四,但人口600多万,地广人稀,位于三江源保护区,生态环境脆弱,工业发展严重受限,经济发展缓慢,民生投入和基础设施建设依靠国家转移支付,还需要积极培育自身的发展能力。

2019年西部经济发展质量测度综合发展得分较高的是陕西、云南、内蒙古、重庆;得分靠后的青海、新疆、宁夏;中间层次甘肃、西藏、四川、贵州、广西。

2020年西部经济发展质量测度综合发展得分较高的陕西、内蒙古、广西、云南;得分靠后的新疆、青海、西藏,中间层次甘肃、宁夏、重庆、贵州。陕西、内蒙古继续引领经济发展,云南继续保持向上势头,广西发展呈上升趋势。

总而言之,在过去5年中,中国西部地区各省份经济发展质量差距依然明显。陕西、内蒙古、重庆、四川仍然是经济强区,但这一阶段还是有一些变化,云南和广西的经济发展质量上升得很快,和他们身处沿海沿边地区有一定关系,外贸发展迅速:广西5年间的进出口总额增长率分别为-0.50%、22.60%、5%、14.40%、3.50%;云南5年间的进出口总额增长率分别为-18.40%、17.60%、27.50%、12.80%、15.60%。

从社会发展质量维度来看2016得分较高的是青海、新疆、内蒙古、重庆;2017年得分较高的是青海、内蒙古、重庆;2018年得分较高的是青海、内蒙古、重庆;2019年得分较高的是内蒙古、重庆、四川;2020年得分较高的是青海、内蒙古、四川。

设施发展质量维度和第一阶段相差不大。

环境发展质量维度来看,2016-2020年得分较高的都是云南、贵州、广西。与这几个省将旅游业作为重要产业支柱有关,这几个地区的森林覆盖率都比较高,故得分较高;青海、宁夏、新疆、西藏,这些省区水土流失较为严重,生态环境承载力较弱,需要加强对生态环境的治理和保护。

从科教发展质量维度来看,2016-2018得分较高的都是陕西、重庆、四川,2020年增加了广西和内蒙古。陕西、重庆、四川一直都是人才吸引性较强地区,注重教育、科研,教育支出占一般公共预算支出的比重相对较高。陕西一直都是教育科技发展的重点区域,2020年每万人口发明专利拥有量是14.1,科技转化成果较高;陕西、四川的普通高等学校数量是西部地区最多的,2020年,陕西的普通高等学校数量是110所,四川的普通高等学校数量132所。

(二)西部省(区、市)发展质量时空演变格局

(1)空间相关性

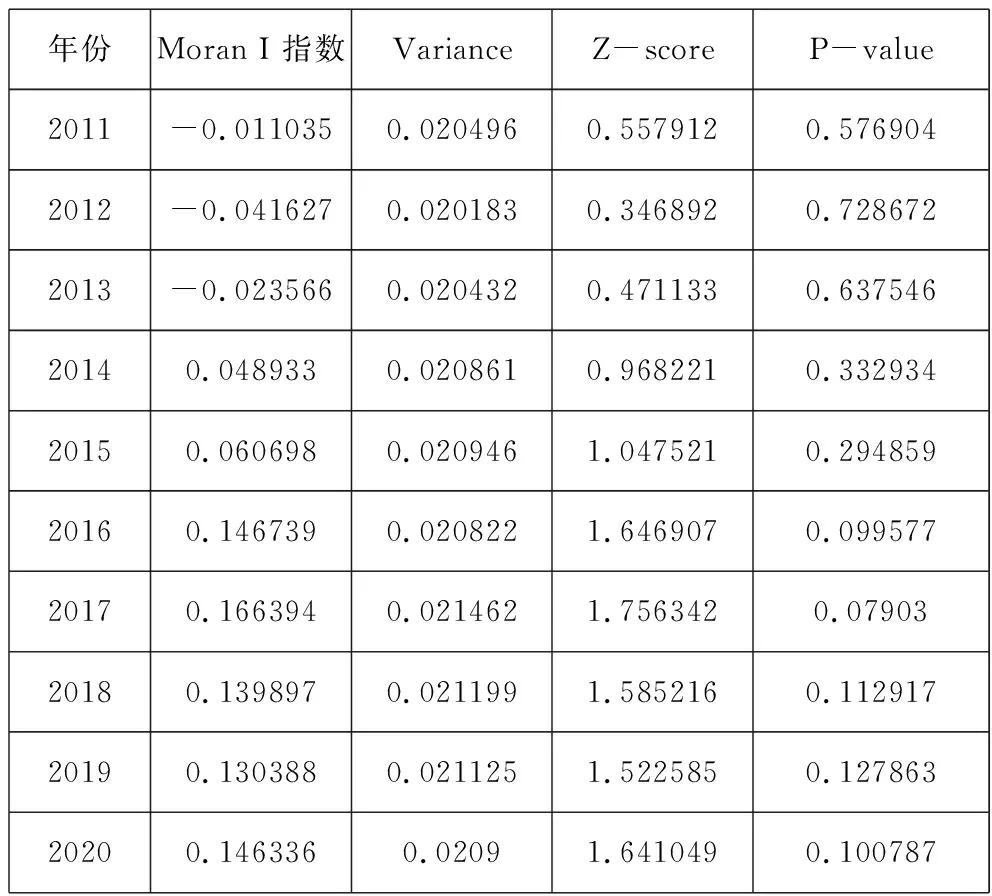

本文基于熵值法计算的中国西部地区2011-2020年经济发展质量指数值,应用ARCGIS计算得出中国西部地区全域自相关系数莫兰指数值、方差、Z值和P-value值。

表3 2011-2020年中国西部地区经济发展质量莫兰指数值

从表3可以看出,2014年到2020年全局莫兰指数为正数,2017到2020年指数在0.13-0.16之间波动,且正态统计量Z值均大于相应置信水平下的临界值,说明西部省份之间差距存在显著的正自相关性,即经济发展质量差距较大的省区和经济发展质量差距较小的省区趋于集聚。随着时间的推移,全局莫兰指数在波动中呈现出先上升后再下降的趋势,说明西部地区经济发展质量差距属性的空间集聚程度在不同年份并不均衡。

进一步考察可以发现,全局莫兰指数的变化呈现一定的阶段性特征。2016-2020全局莫兰指数相对比较平稳,在0.03范围内波动,在波动中呈现出增高变化趋势,说明西部地区生产要素的自由流动与高效配置,使得西部地区各省份之间的经济联系愈加密切。但中国西部地区经济发展不均衡,产业结构雷同,需要彼此协调融合之余,走差异化发展道路,因地制宜发展地方优势产业。

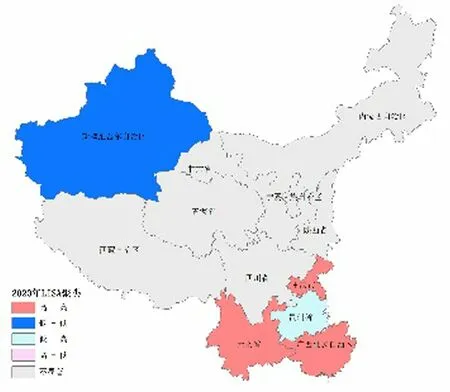

(2)西部地区LISA聚集图

计算分析2011年和2020年中国西部地区各省区经济发展质量的空间联系的局部指标(LISA)聚集图。

区域因其具有开放性特征,可通过相互影响、互相作用导致彼此之间在某些属性上的高度相似性。从图2可以看出,中国西部地区十二省份经济发展质量同质性(高高、低低)显著,而异质性(高低、低高)较弱,这种结果可能是因为各省区地理位置、经济基础、自然环境、人才资源、政策优势等多方因素所致。

(3)西部地区经济发展质量呈现的空间形态

从上述计算结合高质量熵值指数可以得出中国西部地区经济发展质量呈现的空间形态为“西北—西南”模式,重庆、陕西、内蒙古、四川在12个省份中占据主导地位,经济发展质量较高,2011-2020年间,中国西部地区经济发展质量前期空间变化不大,后期云南、广西有所上升。

可以从增长极、产业结构和增长动力三个方面探寻西部地区“西北—西南”经济分化形成的一般原因。第一,增长极差异。区域经济学认为增长极可以实现“以点带面”。当两个地区的增长极存在差异时,地区之间就有可能出现经济差异。一般认为城市群是区域经济的增长极,在西部地区,成渝城市群、北部湾城市群位于西南地区,关中平原城市群、兰西城市群和呼包鄂榆城市群位于西北地区。西南区的城市群发挥增长极的涓滴效应较强,而西北的较弱,故而西部地区南北增长极,即城市群的分化影响了西部地区的“西北-西南”经济分化。第二,产业结构趋同性差异。高质量发展是西部地区经济发展的必然选择,在发展经济过程中,多数省份在主导产业选择时均围绕资源做文章,由于西部地区部分省份资源趋同,导致产业结构趋同。而西南地区各省区呈现出错位发展的态势,从而避免了内部的过度竞争,故与西南地区比较,西北地区的发展质量不高,经济增长相对乏力,二者间的经济差距随之扩大。第三,增长动力差异。消费、投资和净出口的相对差距直接反映地区增长动力差距,对于地区经济分化的贡献也最为直接。2011年起西南地区的净出口总额便一直高于西北地区;西南地区的消费总量始终高于西北地区。西南和西北地区消费、投资和净出口的差距自2011年起一直存在,西南区领先西部地区,而西北地区在2011年后的增长动力缺失使得其与西南地区的差距不断拉大。

四、结论与政策建议

通过对经济发展质量、社会发展质量、设施发展质量、环境发展质量、科教发展质量五个维度进行测量,发现陕西、重庆、四川、内蒙古经济发展质量较高,中国西部地区经济发展质量呈现的空间形态为“西北—西南”模式,整个西部地区高质量发展中有明显的提升空间,因此提出以下建议对资源进行整合与合理布局。

(一)构建现代经济体系,助力经济发展质量水平提升

从新时代西部地区在国家板块发展战略中所承担的主要任务与西部地区新时代的发展定位来看,西部地区的高质量发展底层逻辑已经从兴边富民的筑底阶段、西部大开发的隆起阶段转型为新时代的能源资源支撑阶段,因此需要坚持绿色发展理念,大力发展绿色生产力,促进生产要素绿色化供给,在生产模式、生产过程、生产行为、生产循环的各个环节、方方面面实现绿色化转型。要增强生态产品供给,鼓励绿色技术企业的发展及转型。

另外,西部地区的高质量发展的主要建构模式应该是区域协调发展,就是打破地区分割推动区域经济一体化(洪银兴,2015)[17]。西部地区的现代产业体系与现代经济体系的培育与构建必须实施平衡协调发展的长期战略,缩小区域差异和城乡差距。提升西部地区基于资源聚拢力的营商环境,为夯实西部地区产业发展的社会环境提供基础支撑。不断提升产业质量效益和竞争力,持续深化经济社会全方位的改革,持续优化城市布局,提高城市功能与产业发展的适配性(刘云中等,2021)[18],以加快西部地区城乡现代化和社会现代化的基本实现。

(二)推进西部地区治理能力和治理体系现代化,加强社会发展质量建设

西部地区的高质量发展要有社会整体发展视野,政治文明建设是西部地区加快基本实现现代化进程的必要保障。地方政府要深化体制改革,尤其是供给端制度优化与改革,并加强地方法治建设、廉政建设、平安建设。不仅要实现社会长治久安、有效解决民生问题,还要逐步推进地方治理能力和治理体系的现代化。民族地区各级政府要加强自身廉政建设,加大学习与宣传力度,增强廉政勤政意识,提高政治文明水平(刘晓芬,2021)[19];同时,要深化行政体制改革,提高行政能力和效率,为全社会和人民群众提供高效优质的行政服务。要积极推进地方治理能力和治理体系现代化,优化地方政府考核机制,推进政府施政理念、组织结构、管理方式、运行机制、行政决策、职能服务等方面的科学化、制度化、规范化、民主化(梅立润,2019)[20],并建立和完善政府与社会组织、经济主体以及公民个人协同治理的体制机制。同时应重点关注西部地区实现公平收入分配政策,努力使得劳动报酬增长和劳动生产率的提高同步;发挥宏观政策工具,完善按要素分配的体制机制。西部地区高质量发展要求拓宽居民劳动收入和财产性收入渠道,扩大中等收入群体的比重。继续提高农村社会保障水平,完善城乡统筹社会保障体系,缩小城乡在养老、低保等各类社会救助方面的差距。要平衡不同省份之间因经济发展水平不同导致的社会保障水平差异,加大对因病致贫、因灾致贫群众的补助力度,提高贫困群众抗风险能力。适当配置养老、医疗等社会福利方面的专项补贴,减少各省区民生保障的差距,保障人民的基本生活不受影响。

(三)加强区域间交流,提升设施发展质量,优化空间布局

西部大开发以来,西部地区实现了整体发展水平的较大飞跃,在产业布局、基础设施建设、生态保护以及创新水平等方面也取得了长足进步,同时西部地区经济规模总量较小、产业结构层次较低、现代化发展动能不足等问题也进一步凸显。从本文五个维度的测算结果看,西部地区尚未在产业结构层面形成地区的比较优势,绿色有机农畜产业体系、现代经济体系、绿色低碳循环经济体系、基于要素聚拢能力的营商环境及特色文化产业体系尚未完善,平台经济、数字经济规模和质量有待提高。从国内大循环、国际国内双循环的视角看西部地区对外经济联系水平还有待提高。受益于西部大开发以来诸多叠加政策红利及传统要素禀赋优势所承接的产业与发达地区的关联水平仍处于产业链、创新链基础阶段,西部地区仍然未整体建构起现代产业体系。

因此,亟需建构西部地区高质量发展的区域合作新机制,为促进省际间在发展规划、经济协调发展、文化交流合作等方面的融通,可以采用“自上而下”或“自下而上”的模式,以区域互联互通为出发点,加快硬件建设和软件服务水平升级,促进省际间的基础设施有序合理对接,激发重大基础设施协同效应。采取有效手段打破区域壁垒和行政垄断,形成中国西部地区统一开放的市场体系,促进资源、资金、人才等各类要素自由流动,积极推进区域一体化建设。西部地区经济发展质量呈现的空间形态为“西北—西南”模式,对已经形成的“增长极”应该积极培育成长,发挥“西北—西南”两个区域城市群增长极的涓滴效应,实施梯度开发,注意平衡发展,避免“马太效应”的消极影响,优化西部地区的空间布局。主动布局战略性新兴产业,积极承接中、东部地区产业链创新链的飞地空间,以双碳战略为契机,在能源基地建设、装备制造、有色金属、新材料等领域形成具有较强辐射能力的飞地经济;同时推进西部沿边地区开放发展。主要以区域制造业转型升级、新基建为突破口,主动契合沿边地区国家现代化中期发展阶段的产业需求,加强与沿线国家地区的经贸合作,如中蒙俄经济走廊建设、澜沧江—湄公河区域开放一体化建设、丝绸之路青海道等,在西部地区形成高质量发展的增长极体系。

(四)加强生态环境保护和修复,促进可持续发展

绿色发展理念是高质量发展内涵之一,中国西部地区经济发展迫切需要“换道”,优先发展低碳、环保、资源节约的高新技术产业,优化修复生态环境,加大退耕还林还草力度,提高森林覆盖率,重建中国西部地区美丽生态画卷。宁夏、青海、新疆、西藏等省份要加快灌溉技术推广和应用,加大水土流失治理,走产业结构优化、绿色均衡发展的新型工业化之路。高质量发展是经济增长由量到质转变,涉及经济、社会、政治、文化、民生、生态等多方面衡量标准,同时推动结构性的信息化、城镇化、工业化和农业现代化,才能够实现均衡、可持续发展。

(五)进一步提高西部地区创新能力、提升科教发展质量

首先要进一步完善现有人才引进和使用机制,发挥人才资源配置在市场中的作用。充分重视人才引领发展的作用,通过增强和优化教育供给积极培育创新型、质量型人力资本(李梦欣等,2020)[21],培育人力资源的质量优势,为创新驱动发展提供人才保障;进一步推进产学研平滑对接和一体化发展,充分发挥人力资源的质量优势,以人力资源质量红利推动高新技术产业、战略性新兴产业的培育和成长。通过人力资本水平和质量的持续提升优化和提高劳动力供给结构和质量(毛雁冰等,2021)[22]。

同时,要为人力资源质量优势的充分发挥提供机制保障和制度激励,建立和完善知识产权保护机制,实现知识创新、技术创新、产业创新的一体化对接和顺利转换,减少创新层面的流转摩擦,促进多元化、多角度、多线条创新。

要完善金融扶持政策,支持科技型中小微企业创新发展,全方位推进区域创新能力提升和提高创新成果转化能力。高质量发展还需要加快高水平开放,需要完善外商直接投资实施准入管理体制,建立健全监管体制;完善安全审查体系和风险防范制度。提升对外开放层次和水平,扩大服务业和高端制造业开放,完善外商投资环境,不断提高贸易投资便利化性,利用境内外优质的资本、技术和人才资源,增强创新能力,提高资源配置率,推动产业结构升级,以实行高质量高水平开放,推动西部地区实现高质量发展。