制度环境、城镇化与金融集聚

——基于“丝绸之路经济带”沿线省(区)的经验数据

蔡青青

(湖北科技学院 经济与管理学院,湖北 咸宁 437001)

一、引言

金融是经济的血脉,曾经为全球经济发展做出过巨大贡献。改革开放以来,我国越来越重视金融业的发展。习近平曾多次提出“金融活,经济活;金融稳,经济稳”的重要论断。金融机构、资金和人才等金融资源的空间集聚已成为当今全球金融业发展演变的大趋势,金融集聚成为现代金融业的重要布局。金融集聚能力达到一定水平就形成不同能级的金融中心,金融中心在推动区域经济增长过程中扮演着愈来愈重要的角色,正逐渐成为区域经济竞争力的中坚力量。可见,金融集聚关系到金融机构、资金和人才等金融资源的分配,是金融中心建设的微观基础,金融集聚能力是衡量各能级金融中心竞争力的重要指标。如何提高金融集聚能力,成为各地区实现经济高质量发展过程中亟待解决的问题。

早期,学者们受产业集聚研究的启发,分别沿着经济学和地理学视角,基于区位选择理论、产业集群理论和金融地理理论,积极探寻金融集聚的动因,研究发现区位因素[1-4]、经济基础[5-8]、金融信息流[9-10]、对外开放度[11]等是影响金融集聚能力的重要因素。随着金融业的快速发展,学者们意识到金融集聚不同于一般的产业集聚,有着自身特殊的形成机理,从而表现为在不同制度环境下,经济发展水平相同的国家和地区,其金融发展可能存在差异。虽然不少学者已经关注到制度因素对金融集聚的推动作用,但鲜有人对二者关系进行实证检验,就制度对金融集聚的影响路径进行深入探析的则更少。

2013年,习近平主席正式提出“一带一路”倡议,致力于通过建设高质量、高标准项目,与世界各国携手共建“人类命运共同体”。时至今日,越来越多的国家(地区)接受“人类命运共同体”的共同发展理念,纷纷加入“一带一路”建设。作为“丝绸之路经济带”(简称“丝路”)的国内段沿线省(区),陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、广西、重庆、四川和云南应大力集聚金融资源,充分发挥金融支持“丝路”建设的作用。本文以“丝路”沿线省(区)为案例区,通过构建金融集聚评价指标体系,从制度变迁和城镇化演进的角度出发,考察制度环境、城镇化及制度环境和城镇化对金融集聚的影响,探究制度通过城镇化对金融集聚产生影响的路径。可能的边际贡献主要体现在:(1)采用金融集聚的制度研究范式,考察制度环境对“丝路”沿线省(区)金融集聚的影响,在一定程度上丰富了金融集聚的理论分析视角;(2)考察制度环境如何通过城镇化对金融集聚产生影响,为“丝路”沿线省(区)制定合理的金融集聚能力提升对策提供了一定的理论依据。

二、文献综述

(一)制度对金融集聚的影响

PERERA N[12]和 JUNG W[13]等认为在经济增长过程中,法律法规改革能够强化债权人的权利、合同的执行及会计实践,进而促进银行与债券市场的发展,PERERA N指出还有很多工作须进一步去做,如证实经济增长与金融发展完全具有线性关系及改革措施应如何被正确、有效和有序地实施等。

改革开放以来,我国经济持续快速增长,创造东方奇迹的同时,也让诸多国内外学者重新重视制度的作用,并尝试从制度视角揭开东方奇迹的谜底。林毅夫研究指出政府是每个国家最重要的制度安排,且国家制度和政府政策对我国经济金融发展的影响尤为突出[14];张文中从制度容量角度考察了我国金融改革的主要变化及未来的金融区域化与精细化两大发展趋势,指出改善地方金融环境和建立地方金融体系是未来地方政府的不二选择[15];张杰通过对学者的理论研究成果和中国的金融变迁故事、历史逻辑进行梳理,指出金融的制度分析范式理应发展成为我国的全新理论道路[16]。

近年来,一些学者借助计量经济学方法检验制度因素对金融集聚的影响,研究发现政府干预、政府支撑等制度因素会显著影响金融集聚[17-18]。李正辉等利用联合面板数据模型进行检验,发现政府政策和信息不对称、规模经济一样,也对金融集聚具有显著的影响[19]。成春林实证检验得出制度、区位和经济是影响金融集聚的三大关键因素[20]。因制度变量难以量化,学者多选择政府干预或王小鲁、樊纲等[21]编制的市场化指数作为制度的替代变量进行检验。

(二)城镇化对金融集聚的影响

洪银兴指出如今的城镇化已不是单纯的人口城镇化,而是人力、资本、信息等要素和资源聚集并突出城市功能的城镇化[22]。在城镇化与金融集聚的关系上,大量研究表明二者间具有双向促进作用。陈立泰借助误差修正模型分析了我国西部省份城镇化与金融集聚的互动发展关系,并提出提高西部地区的金融集聚和城镇化水平的对策建议[23]。

关于金融集聚对城镇化的促进作用,学术界已贡献大量的学术文献并取得丰富的研究成果,一致认为金融集聚能够直接或间接促进城镇化的发展[24]。随着研究的深入,学者开始从多维度挖掘金融集聚对城镇化的影响路径。如李宝礼等从外商直接投资、政府财政收支、产业结构升级和城乡二元结构4条传导路径探讨我国金融集聚对城镇化的影响[25]。谢婷婷认为金融集聚主要通过提供资金支持、提高资金配置效率、优化产业结构升级、推动科技进步等促进城镇化的发展,并对金融集聚、产业结构升级和新型城镇化三者间关系进行实证检验[26]。

关于城镇化对金融集聚的促进作用,学术界的研究成果则相对较少。在已有的文献研究中,城镇化对金融集聚的影响分析,要么包含在对城镇化与金融发展二者关系的研究之中,要么包含在对城镇化与经济发展二者关系的研究之中。陈立泰认为城镇化带来的知识溢出、自然资源、运输成本、外商直接投资、信息技术以及城市规模变化等都是金融集聚的重要影响因素[23]。王如玉等则从空间视角出发,通过搭建金融空间结构理论框架实证检验了我国金融集聚与城市层级的正向匹配关系,进而指出提升城市层级是打造金融中心的必要前提[27]。

(三)制度、城镇化对金融集聚的影响

越来越多的学者从制度视角研究制度对金融发展或经济增长的影响,有些还基于产业结构升级、新型城镇化或知识溢出等的中介效应对制度与金融发展或经济增长的关系进行深入分析,以期从中寻找制度影响金融发展或经济增长的现实路径,但鲜有人从制度视角探寻城镇化建设对金融集聚的影响。金融集聚关系到金融机构、资金和人才等金融资源的分配,是金融中心建设的微观基础;城镇化建设通过人力、资本、信息等要素和资源聚集对产业经济的发展和城镇居民的收入与消费水平具有极大的促进作用。从制度分析视角探究城镇化对金融集聚的影响对实现金融和经济高质量发展具有重要的现实意义。

综上,学者虽意识到制度对金融集聚具有重要作用,但甚少有人深入探寻制度对金融集聚的影响路径;虽然注意到城镇化与金融集聚间存在双向促进关系,但更多关注的是金融集聚对城镇化影响路径的分析,甚少关注城镇化建设对金融集聚的影响机理。伴随着金融资源的空间集聚趋势,金融集聚区(金融中心)正逐渐成为区域经济竞争力的中坚力量。在“丝路”建设背景下,有必要深入探究“丝路”沿线省(区)制度环境对其金融集聚能力的影响路径。鉴于此,本文尝试从制度分析视角深入探讨制度环境、城镇化与金融集聚三者间的关系,以期为“丝路”沿线省(区)提升金融集聚能力提供些许参考。

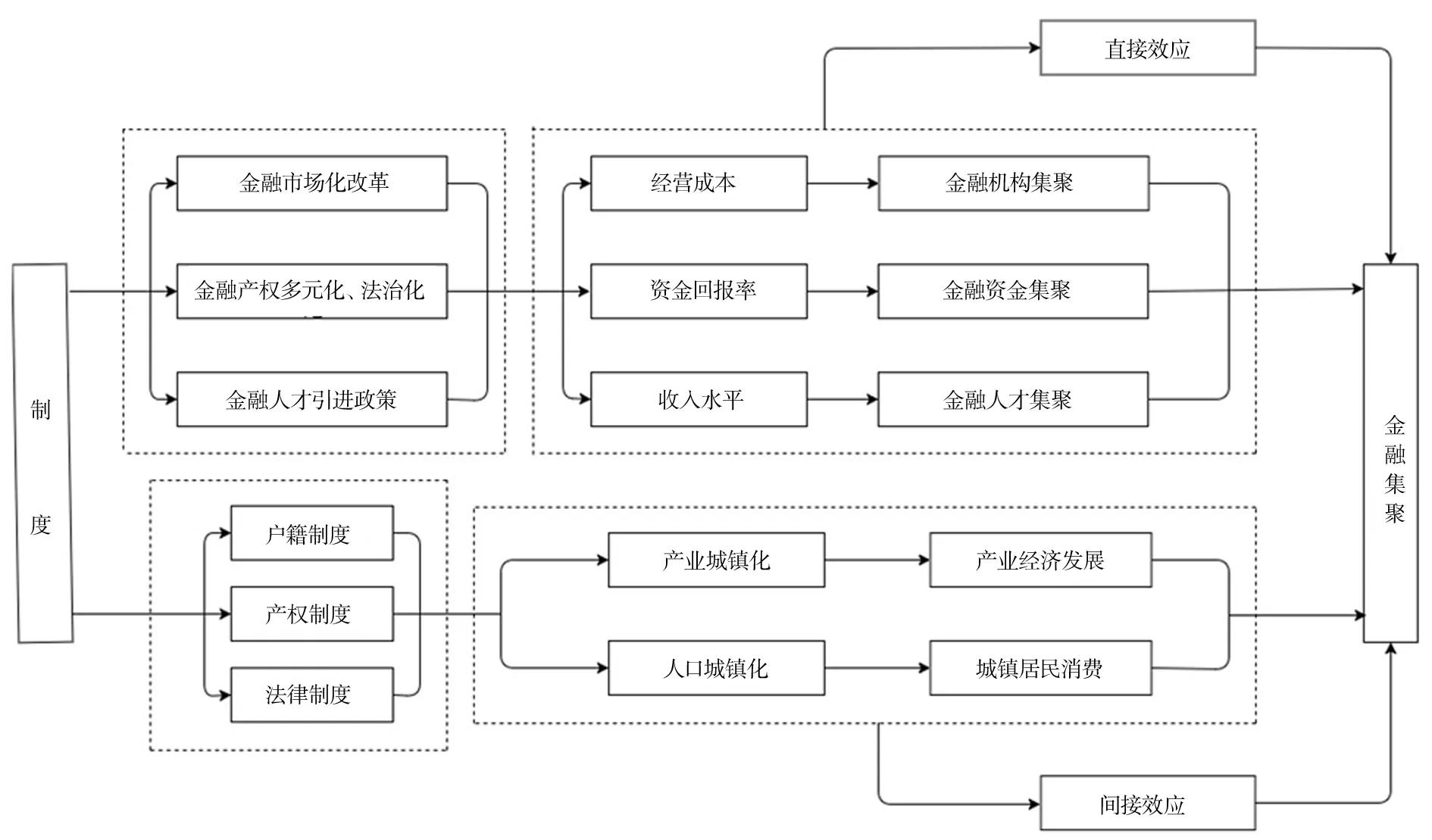

三、作用机理

制度是界定人们的选择空间,规范人们之间的相互关系,从而减少人们相互交往过程中的不确定性和交易成本的一系列规则[15]。制度涉及政府与市场的关系、非国有经济的发展、产品市场和要素市场的发育及市场中介组织发育和法治环境等多个方面,它们的组合就形成制度环境。制度环境对金融集聚的影响表现为直接效应和间接效应两大方面。

(一)直接效应

随着制度的变迁,制度环境不断得以优化,进而给金融集聚带来直接影响(见图1)。首先,我国金融机构包括商业性金融机构和政策性金融机构,且商业性金融机构是金融机构的主体部分。政策性金融机构由政府主导,通过配合国家特定的经济和社会发展目标,来开展特殊性资金融通活动;商业性金融机构则根据市场机制和原则,合法地开展商业性资金融通活动,其经营目标为追求自身财务效益和利润最大化。金融市场化改革的推进、金融产权制度与相关法律体系的完善均有助于提高金融市场信息披露水平,降低金融机构经营成本。其次,资金是逐利的。在利率管制条件下,利率水平的统一使得资金的逐利特征无法显现;利率市场化后,在逐利天性的驱使下,资金的流动性将大大增强,从而提高资本配置效率。再者,金融业的发展离不开金融人才,金融业属知识和智力密集型产业,相对于其他产业而言,其对人才素质和能力要求会更高。伴随着户籍制度、教育制度、金融制度等相关制度的变迁,越来越多的人选择学习金融专业知识,并投身金融事业。随着市场化改革的推进,金融业竞争越来越激烈,金融专业人才流动性逐渐增强,劳动配置效率不断提高,为金融市场注入了更多活力。可见,不断优化的制度环境通过降低金融机构的经营成本,提高金融市场的资本配置效率和人才收入水平,推动各种金融要素在区域内聚集,进而提升区域金融集聚水平。

图1 制度对金融集聚的作用机理

(二)间接效应

随着制度的变迁,城镇化水平不断提高,进而给金融集聚带来间接影响(见图1)。当今的新型城镇化不再是单纯的人口城镇化,而是人力、资本、信息等要素和资源聚集并突出城市功能的城镇化,集人口城镇化、土地城镇化、资本城镇化、产业城镇化和信息城镇化等于一体,其内涵已得到极大的丰富。一方面,人口城镇化意味着更多的人口在城镇就业和生活,随着城镇居民的收入和消费水平不断提高,其对金融产品和服务将产生更多的需求;另一方面,产业城镇化使得各种资源迅速在城镇集聚,从而推动产业经济快速发展。研究表明,经济增长往往通过增加资本需求、完善法律和会计制度及促进计算机与网络通信技术发展等途径对金融发展产生正向促进作用。PATRICK H T 从经济增长对金融产品与服务需求的角度出发,分析了经济增长对金融发展的促进作用,他认为金融发展是对经济增长的“需求跟随”,并指出金融制度与金融服务是应真实经济环境中投资者与储蓄者对金融服务的需求而产生的,且不断演化的金融体系正是经济增长的结果[28]。黄解宇也指出金融集聚因经济的不断发展而逐渐形成[6]。因此,不断推进的城镇化,通过推动产业经济发展和提高消费水平、固定投资等,内生出更多的金融产品和服务需求,进而促使各种金融要素在区域内继续累积[29]。

综上,改革开放以来,随着制度环境的不断优化和城镇化进程的不断推进,我国的金融机构、资金和专业人才等资源在各地区实现快速集聚,但因各地区的制度环境存在区别,从而导致地区金融集聚水平呈现明显差异。本文着重分析“丝路”沿线省(区)制度环境通过城镇化对金融集聚产生的影响,进而探寻“丝路”沿线省(区)提升金融集聚能力的可行性对策。

四、研究设计

(一)金融集聚能力评价

1.指标体系构建

金融集聚是金融发展的外在表现形式,兼具动态和静态两种内涵,既可以理解为一个动态的过程,也可以理解为一种静态的结果。从动态层面来看,金融集聚是指金融机构、资金和人才等金融资源在一定的地域空间生成金融地域密集系统的一系列过程;从静态层面来看,金融集聚是指数量庞大的金融资源在某一地区形成的一定规模和密集度的金融要素有机组合状态[6]。基于研究内容的需要,本文参照黄解宇等对金融集聚的界定,首先从静态视角对“丝路”沿线省(区)金融集聚能力进行测度,然后从动态视角探寻制度环境如何通过城镇化对“丝路”沿线省(区)金融集聚能力产生影响。

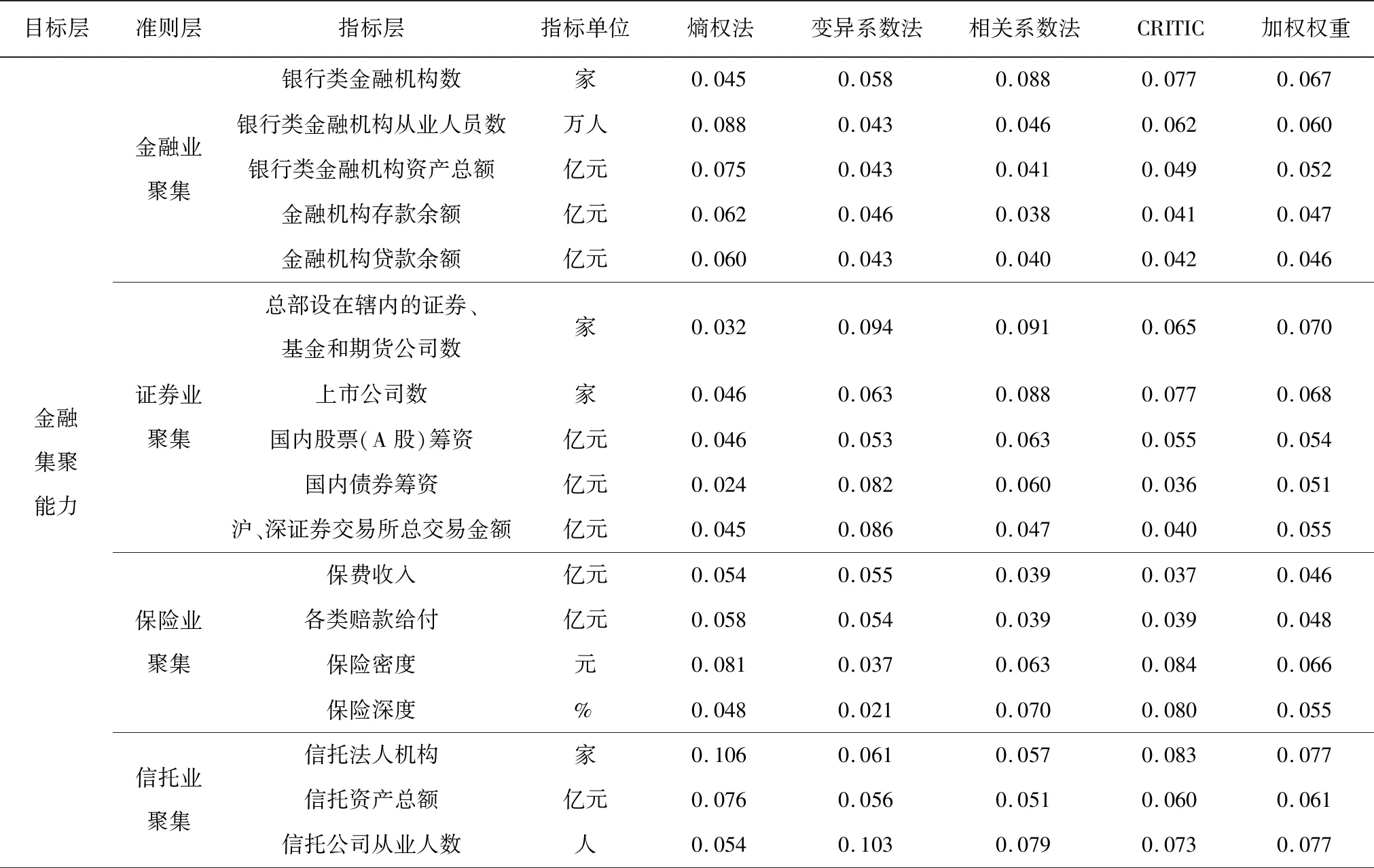

众所周知,银行业、证券业、保险业和信托业是我国金融业的四大支柱,在我国金融业改革和经济转型过程中发挥着资金融通、风险管理和资产配置等方面的作用。与其对应的机构、资金和人才等金融要素在特定区域生成金融地域密集系统,并不同程度地影响着当地金融集聚水平。基于此,本文从银行业、证券业、保险业和信托业4个方面,机构、资金和人才3个维度,目标层、准则层和指标层3个层次,来构建“丝路”沿线省(区)金融集聚能力评价指标体系(见表1)。

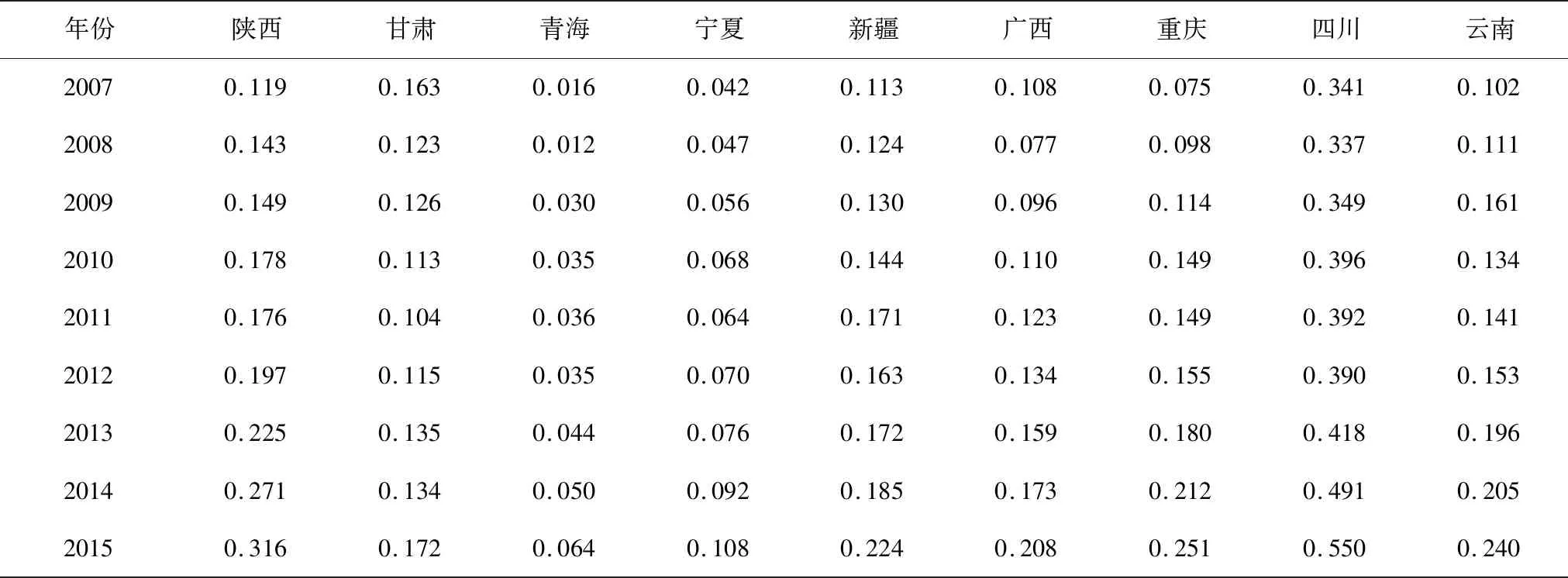

2.数据处理与测度结果

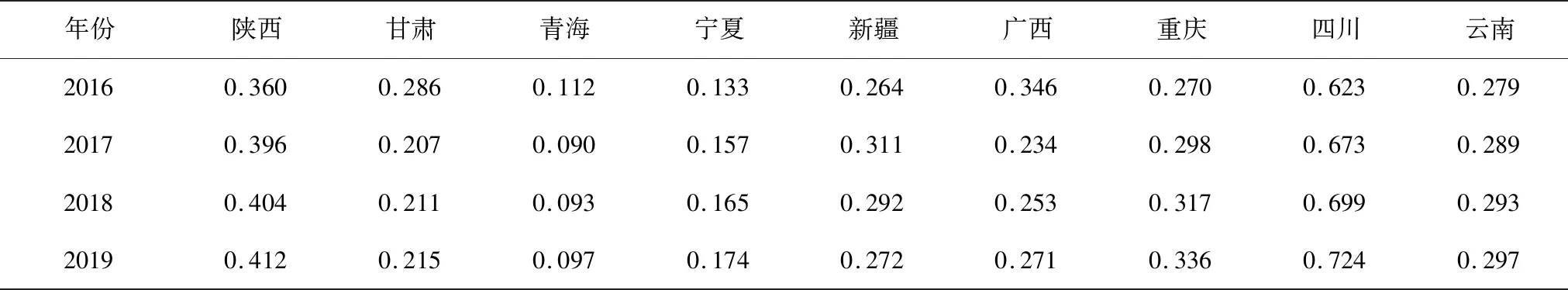

考虑到数据的可得性,本文以2007—2019年为考察期。为尽可能多地提升测度结果的可信度,本文采用相关系数法、变异系数法、熵值分析法和CRITIC法进行组合赋权(见表1),然后对权重与各个指标标准化值的乘积进行加总,最终计算出“丝路”沿线省(区)的金融集聚能力(见表2)。整体来看,“丝路”沿线省(区)中,四川和陕西的金融集聚能力最强,2010年以来一直排在前两位,青海和宁夏则一直排在最后两位。

表1 “丝路”沿线省(区)金融集聚能力评价指标体系与权重

表2 “丝路”沿线省(区)金融集聚能力测度结果

续表2

(二)模型构建与变量选取

1.模型构建

为检验制度环境、城镇化水平对金融集聚能力的影响,本文借鉴温忠麟和叶宝娟[30]的做法,构建基础模型。考虑到多重共线性和数据的平滑性,对所有的变量进行对数化处理。

ln urbani,t=α0+α1ln marketi,t+α2Σln controli,t+

νi+εi,t,

(1)

ln agglomerati,t=α0+α1marketi,t+α2Σln controli,t+

νi+εi,t,

(2)

ln agglomerati,t=α0+α1marketi,t+α2ln urbani,t+

α3Σln controli,t+νi+εi,t。

(3)

模型中,urban为城镇化水平,market为制度环境,agglomerat为金融集聚能力,control为控制变量,主要包括投资水平、对外开放水平和教育水平,νi为个体效应,εi,t为代表个体与时间而改变的扰动项。其中,模型(1)用来检验制度环境对城镇化的影响,模型(2)用来检验制度环境对金融集聚的影响,模型(3)用来检验制度环境和城镇化两者对金融集聚的影响。借鉴温忠麟和叶宝娟的做法,若模型(1)(2)和(3)能够同时成立,说明制度环境、城镇化水平与金融集聚能力之间存在直接和间接的关系[30]。

2.变量选取

本文基于“丝路”沿线省(区)2007—2019年的面板数据,对制度环境、城镇化水平与金融集聚能力之间的关系进行实证分析。具体变量描述与计算方法见表3。

表3 变量描述与定义

其中,被解释变量为金融集聚能力,根据本文构造的“丝路”沿线省(区)金融集聚能力评价指标体系(即银行业、证券业、保险业和信托业4个准则层共计17项指标),采用组合赋权法计算得出。核心解释变量为制度环境,选择各省(区)的市场化指数作为制度环境的替代指标,数据采用王小鲁等编制的《中国分省份市场化指数报告》中的市场化指数[21],因目前市场化指数仅更新至2016年,本文借助趋势推延法将其推延至2019年。中介变量为城镇化水平,用城镇人口占总人口的比重表示。控制变量包括投资水平、对外开放水平和教育水平,投资水平用固定资产投资占GDP的比重表示;对外开放水平用进出口贸易总额占GDP的比重表示;教育水平用毕业生人数占总人口的比重表示。

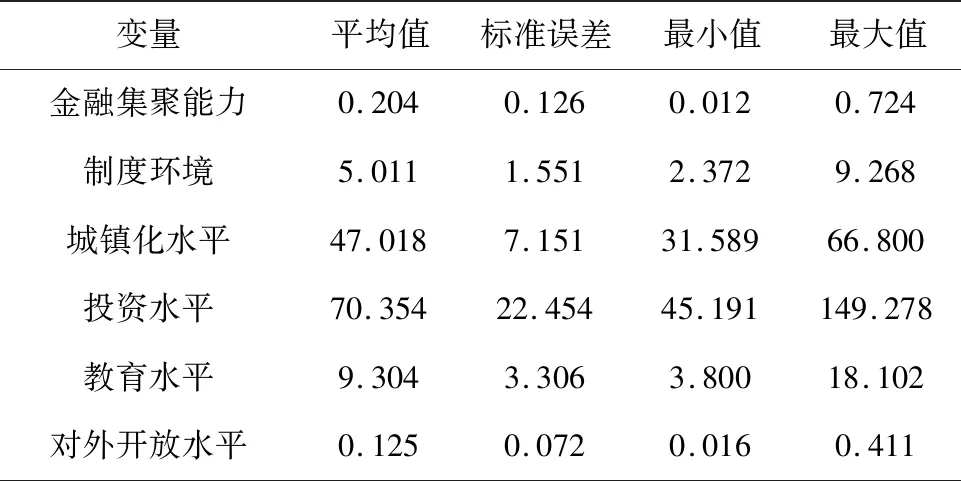

3.样本描述性统计

样本区间为2007—2019年,实证过程所涉及的数据主要来源于Wind数据库和历年的《中国统计年鉴》(见表4)。

表4 样本描述性统计分析结果

五、实证分析

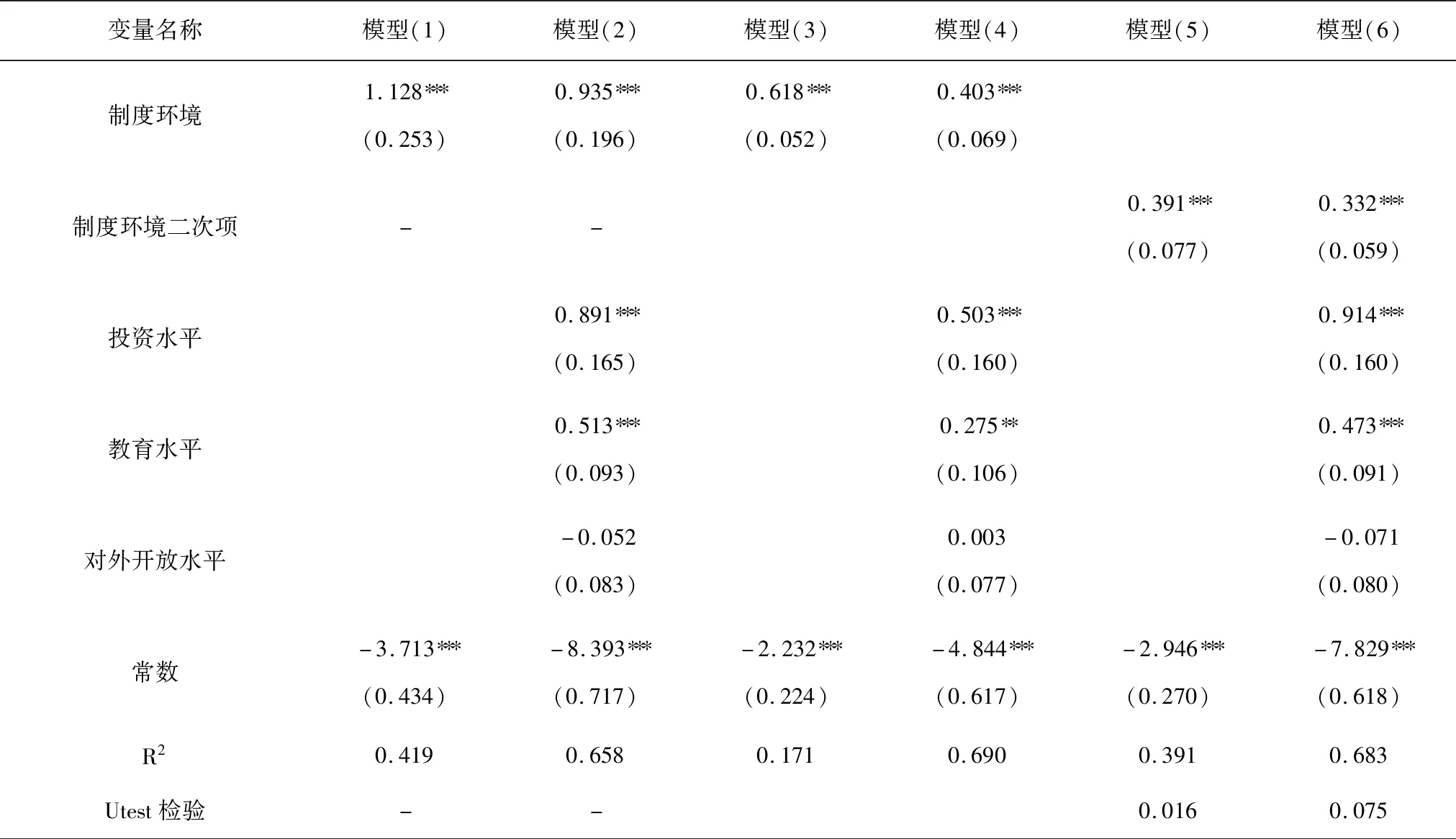

(一)制度环境对金融集聚的影响

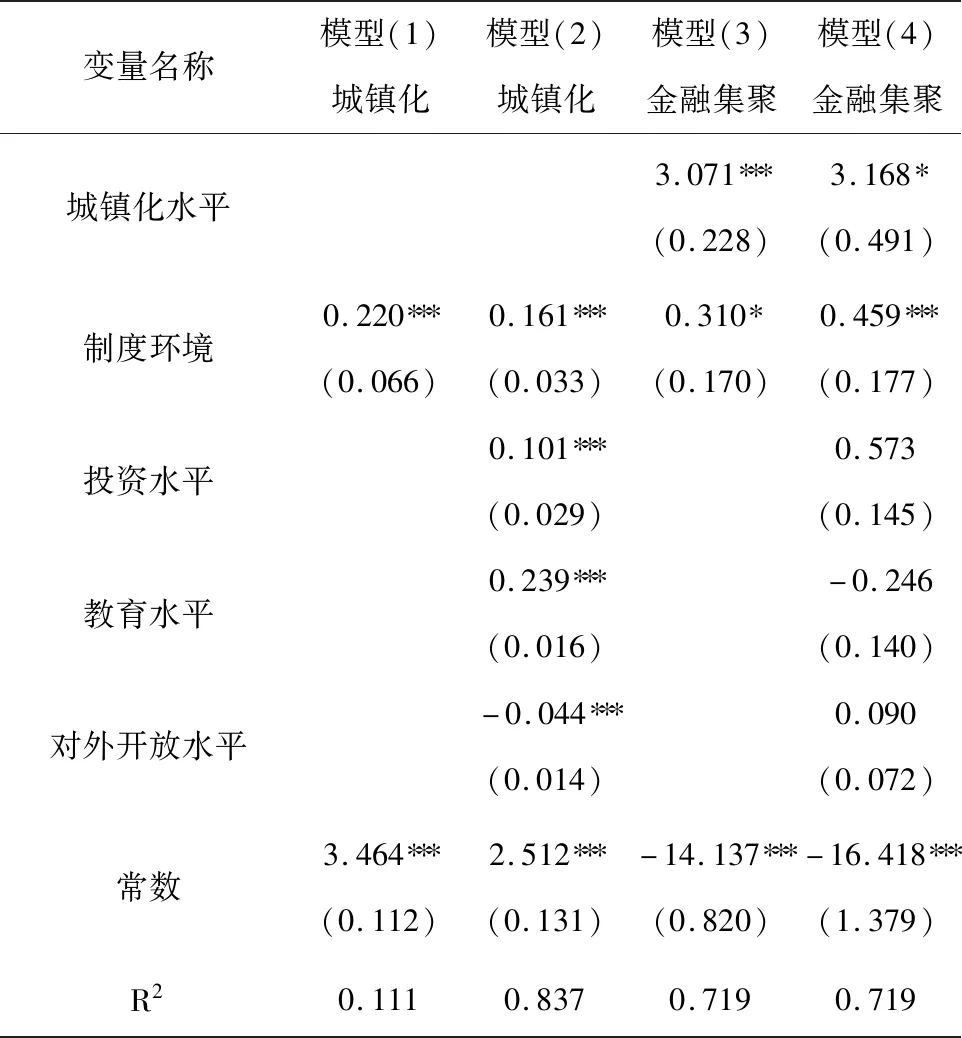

采用面板回归模型检验制度环境对金融集聚的影响。因“一带一路”倡议于2013年提出,故本文生成制度环境虚拟变量,将2013年之前的制度环境设为0,2013年之后的制度环境设为1,具体回归结果如表5所示。由表5中(1)和(2)可以看出,无论是在加入控制变量之前,还是在加入控制变量之后,制度环境在显著性水平为1%下系数显著为正,说明制度环境对金融集聚具有显著的促进作用。表5中(3)和(4)是检验“一带一路”倡议提出后制度环境对金融集聚的影响,检验结果表明,无论是在加入控制变量之前,还是在加入控制变量之后,虚拟变量制度环境均在显著性水平为1%下系数显著为正,说明“一带一路”倡议的提出在一定程度上优化了“丝路”沿线省(区)的制度环境,进而显著提升了金融集聚水平。由表5中(5)和(6)可以看出,无论是在加入控制变量之前,还是在加入控制变量之后,制度环境二次项在显著性水平为1%下系数显著为正,且Utest检验在显著性水平为10%下显著,结果表明制度环境对金融集聚的影响存在非线性关系,且U形特征显著,制度环境对金融集聚的影响程度呈现出先下降再上升的变动特征,这就意味着制度环境只有优化到一定程度才能对金融集聚能力产生应有的推动作用。因此,“丝路”沿线省(区)须坚定不移地深化市场机制改革,着力提升自身的市场化水平,优化金融资源聚集的制度环境。

表5 制度环境对金融集聚影响的回归结果

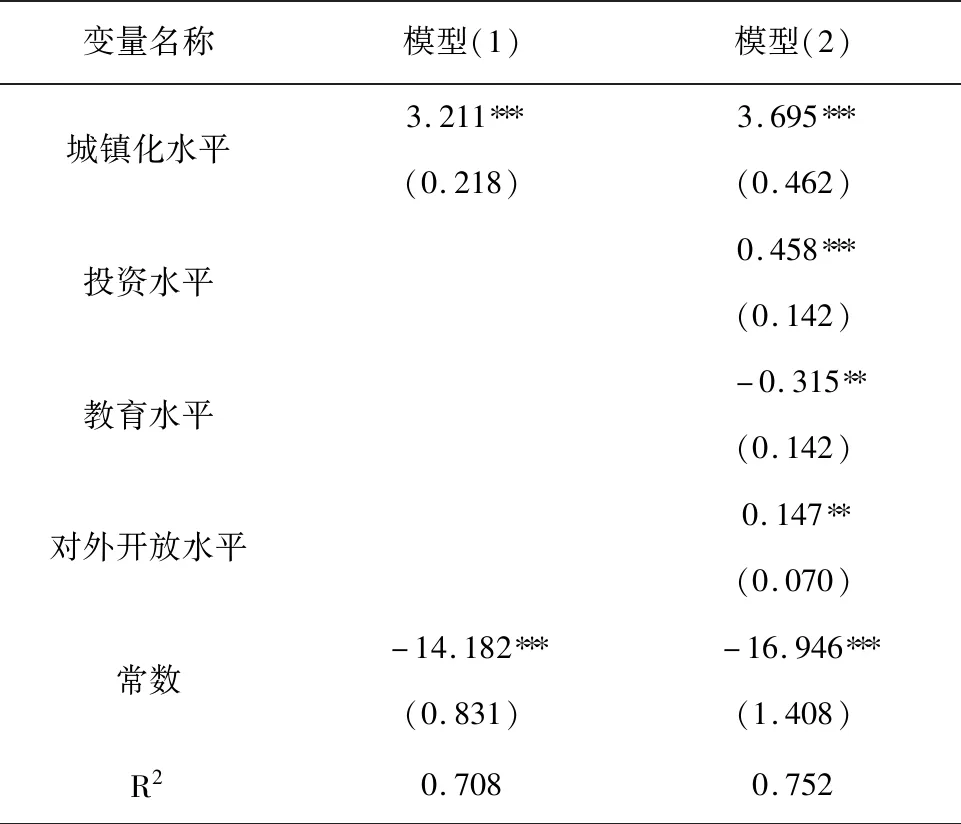

(二)城镇化对金融集聚的影响

采用OLS和面板回归方法检验城镇化对金融集聚的影响,具体回归结果如表6所示。由表6中(1)和(2)可以看出,无论是在加入控制变量之前,还是在加入控制变量之后,城镇化在显著性水平为1%下系数显著为正,说明城镇化对金融集聚具有显著的促进作用。与理论分析相符,不断推进的城镇化通过促进产业经济发展、提高居民消费水平和扩大固定投资规模等内生出更多的金融产品和服务需求,进而促使各种金融要素在区域内继续累积。

表6 城镇化对金融集聚影响的回归结果

(三)制度环境、城镇化对金融集聚的影响

本文检验结果显示,制度环境和城镇化均对金融集聚具有显著促进作用,那么城镇化是否在制度环境与金融集聚之间产生中介效应,即制度是否通过城镇化这条路径对金融集聚产生间接作用,值得深入探究。本部分采用面板回归方法检验制度环境、城镇化水平和金融集聚能力三者之间的关系,具体回归结果如表7所示。由表7中(1)和(2)可以看出,无论是在加入控制变量之前,还是在加入控制变量之后,制度环境在显著性水平为1%下系数显著为正,说明制度环境对城镇化具有显著的促进作用。由表7中(3)和(4)可以看出,无论是在加入控制变量之前,还是在加入控制变量之后,制度环境和城镇化的系数均显著为正,说明制度环境和城镇化对金融集聚具有显著的促进作用。借鉴温忠麟和叶宝娟[30]的做法并结合本文的研究,可以证实制度环境、城镇化和金融集聚之间存在间接影响,且城镇化对金融集聚能力的提升作用会随着制度环境的优化而增强。

表7 城镇化的中介效应检验

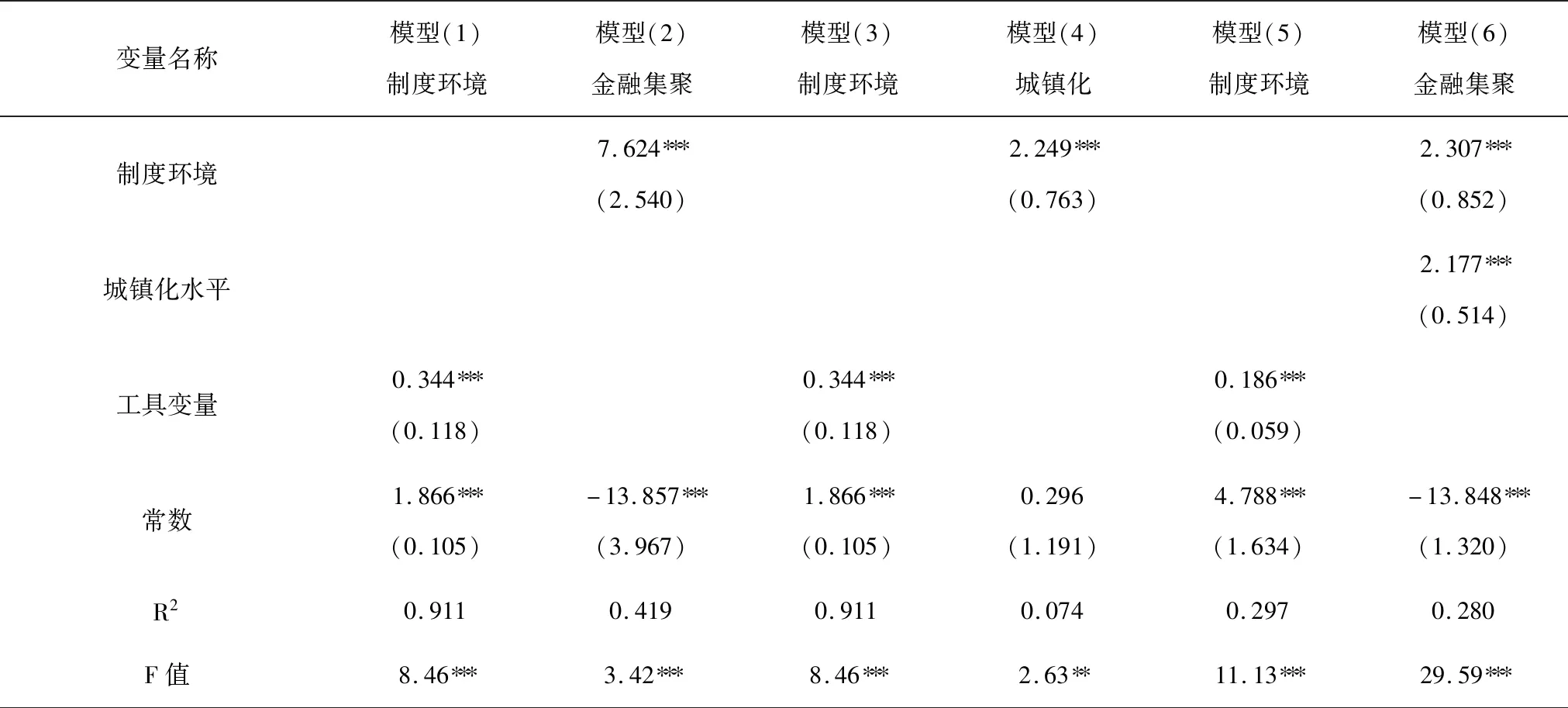

(四)稳健性检验

本文主要研究制度环境通过城镇化这条路径对金融集聚产生的影响,故对制度环境、城镇化和金融集聚之间存在的关系还需要进行稳健性检验。鉴于当期金融集聚水平的提升和城镇化基本不会影响前一期制度环境水平,但若制度环境水平的滞后项依然通过城镇化促进了金融集聚发展,则可以认为制度环境通过城镇化对金融集聚的影响是主要因果效应。本文使用制度环境的滞后项作为工具变量,采用面板工具变量法进行稳健性检验,具体检验结果如表8所示。由表8中(1)(3)和(5)可以看出,工具变量在显著性水平为1%下显著,且F值接近10,说明本文采用工具变量为强工具变量。由表8中(2)可以看出,制度环境系数在显著性为1%水平下显著为正,说明制度环境对金融集聚具有显著促进作用;由表8中(4)可以看出,制度环境系数在显著性为1%水平下显著为正,说明制度环境对城镇化具有显著促进作用;由表8中(6)可以看出,制度环境和城镇化系数在显著性为1%水平下显著为正,说明制度环境和城镇化对金融集聚具有显著促进作用,结合由表8中(2)和(4)的检验结果得出的结论,可以得到制度环境、城镇化和金融集聚之间存在间接影响,即制度环境可以通过促进城镇化进而提高金融集聚水平。以上结论与本文的检验结果一致,说明本文得到的结论具有稳健性。

表8 制度环境、城镇化对金融集聚影响的稳健性检验

六、结论与启示

金融集聚关系到金融机构、资金和人才等金融资源的分配与空间布局,是各能级金融中心建设的微观基础,金融集聚能力是衡量各能级金融中心竞争力的重要指标。如何提高金融集聚能力,成为各地区实现经济高质量发展过程中亟待解决的问题。本文从制度分析视角重点探寻制度环境通过城镇化对金融集聚产生的影响。在厘清金融集聚内涵的基础之上,从银行业、证券业、保险业和信托业4个方面,机构、资金和人才3个维度,目标层、准则层和指标层3个层次,构建了“丝路”沿线省(区)金融集聚能力评价指标体系,测算了2007—2019年“丝路”沿线省(区)金融集聚能力指数,并基于金融集聚能力的评价结果,借助面板回归模型检验了制度环境、城镇化对“丝路”沿线省(区)金融集聚能力的影响。对照金融集聚能力评价和实证结果,可以得出以下结论与启示。

其一,从2007—2019年金融集聚指数来看,“丝路”沿线省(区)金融集聚能力整体偏低。其中,四川和陕西的金融集聚能力相对较强,得益于其打造内陆型改革开放新高地和西部重要金融中心的发展定位及其实施的金融产权多元化、深化市场化改革等一系列制度创新举措,自2010年以来,四川和陕西的金融集聚能力一直排在“丝路”沿线省(区)的前两位,且在银行、证券、保险和信托领域均具备明显的比较优势,而青海和宁夏则相对较弱,长期排在最后两位。由此可见,为进一步完善金融集聚功能,充分发挥金融支持“丝路”建设的作用,“丝路”沿线省(区)须继续提升其金融集聚能力,特别是排名靠后的省(区),应结合制度环境优化目标,抓紧研究、制定并实施合理的金融集聚能力提升方略。

其二,制度环境对金融集聚具有显著的促进作用,呈现出U形的非线性特征,且“一带一路”倡议的提出显著提升了金融集聚水平。一方面,此实证结论印证了习近平主席关于“一带一路”倡议和“丝路”建设思路的科学性,对提升“丝路”沿线省(区)金融集聚能力并发挥金融辐射效应具有重要意义,有助于推动“丝路”沿线国家经济社会发展,共建人类命运共同体。另一方面,此实证结论给出重要的启发,即“丝路”沿线省(区)应以“丝路”建设为契机,继续大力推进市场化改革和深化对外开放、健全人才引进制度和完善产权制度、税收制度及相关法律制度,高度汇集金融机构、资金和人才资源,充分发挥金融服务实体经济和支持“丝路”建设的功能。

其三,城镇化水平对金融集聚能力具有显著的促进作用。此实证结论呼应了国家关于大力推进新型城镇化、城市圈建设、城市群建设和西部大开发的战略部署,“丝路”沿线省(区)须响应国家号召,在西部大开发的战略部署下,布局新型城镇化建设,加快城镇化建设步伐。当前,无论是从人口城镇化还是从产业城镇化等视角来看,“丝路”沿线省(区)的城镇化水平普遍较低,因此,须继续大力推进“丝路”沿线省(区)的户籍制度改革、市场化改革,并不断完善产权制度、税收制度和法律制度等,通过合理推进人口城镇化、产业城镇化、科技城镇化等城镇化进程,充分发挥新型城镇化对“丝路”沿线省(区)金融集聚的拉动作用。

其四,制度环境能够通过城镇化对金融集聚产生间接影响,且城镇化对金融集聚能力的提升作用会随着制度环境的优化而增强。可见,伴随着制度变迁和城镇化建设的推进,“丝路”沿线省(区)的产业城镇化和人口城镇化等确实促进了其产业经济发展,提高了城镇居民可支配收入和消费水平,同时内生出更多的金融需求,制度环境的优化借助城镇化建设间接提高了金融集聚水平。因此,为实现更高水平的金融集聚效率和金融集聚辐射效应,“丝路”沿线省(区)须进一步优化制度环境,同时,依托新型城镇化建设,充分实现“丝路”沿线省(区)城市群之间的分工协作,合理布局地方产业结构,积极引导机构、资金、人才等资源流动,极大提升制度环境在城镇化的金融集聚效应释放过程中的调节作用。