隋唐墓葬出土“古镜”考辨

陈灿平

(河北师范大学历史文化学院 河北石家庄 050024)

内容提要:隋唐墓葬出土了70余面隋代以前风格的铜镜(“古镜”)。这些“古镜”可分为年代不同、特征鲜明的两组。第一组主要见于隋代及初唐墓,以东汉中晚期以来流行的镜类居多。这组镜可称为“旧式镜”,是南北朝用镜传统的延续,体现的是隋唐铜镜在起步、探索阶段所经历的一个新、旧并存的自然过程。第二组主要见于8世纪后半叶及以后的中晚唐墓,以两汉时期流行的镜类居多。这组镜主要应是“仿古镜”,体现了唐镜在特定背景下的创新与发展。

隋唐墓葬出土的隋代以前风格的铜镜(“古镜”),颇受学界关注。已有的研究在梳理考古材料的基础上,讨论了古镜的特征、唐人的古镜观念和唐代的复古之风等问题[1]。这是自21世纪初唐代道教镜研究成果[2]问世以来,隋唐铜镜类型研究方面的重要突破。但目前关于这些“古镜”的类型和年代问题并未完全理清,致使相关的讨论出现偏差或无法深入。本文首先对这些“古镜”材料进行系统考察,再对若干重要问题提出辨析,以期推进隋唐墓葬出土“古镜”研究的再深入。

一、两组年代不同的“古镜”考察

隋唐墓葬出土的“古镜”可以十分鲜明地分为两组:第一组主要见于隋墓及7世纪上半叶的唐墓;第二组主要见于8世纪后半叶及之后的中晚唐墓。

第一组(隋代初唐)

共37面,见于30座隋代初唐墓,最早的墓葬纪年是开皇二年(582年),最晚是久视元年(700年),均为圆形镜,可分为九种镜类。限于篇幅,各类只列举数例,详见表一。

表一// 第一组“古镜”统计表

续表

续表

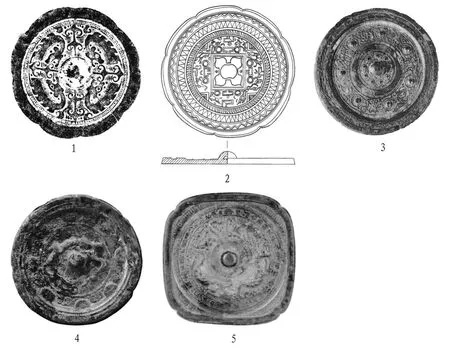

1.神兽镜(9面)

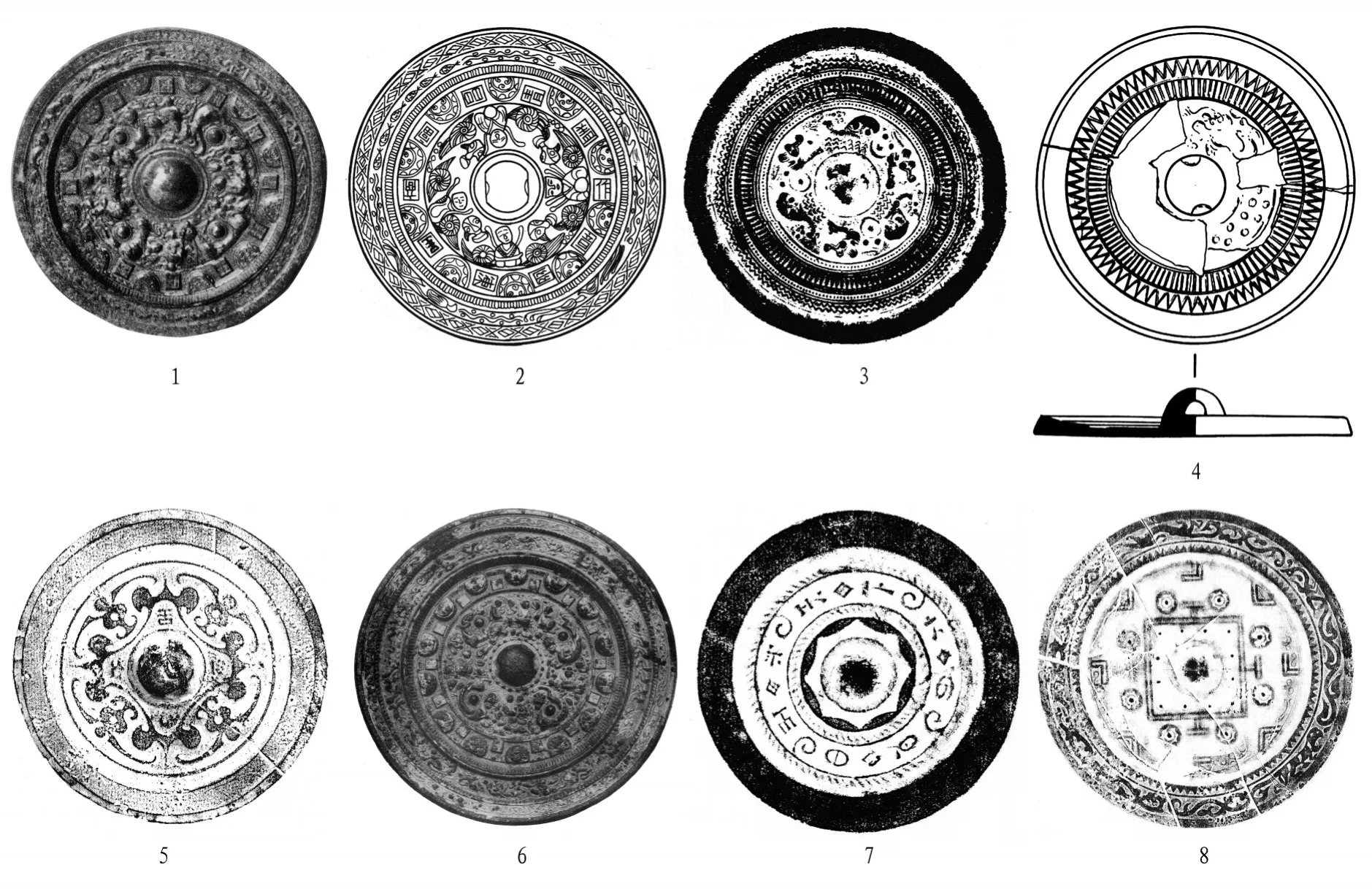

安徽合肥开皇三年(583年)张静墓出土镜的主纹为环状乳神人神兽,外有半圆方枚(图一︰1;表一︰1)。浙江诸暨东蔡官山脚约贞观十四年(640年)M17、M19出土3面简化型神人神兽镜,其中M17︰14为圆钮及钮座,内区为神人神兽,外环绕多重连珠纹、锯齿纹和波折纹等(图一︰2;表一︰2、3)。已有学者对此类镜进行了专门研究,认为其虽源自东汉以来的神人神兽镜,但逐步简化,主要流行于隋至初唐[31]。但此类风格的铜镜已见于北朝(图七︰3),最有可能是南北朝新创镜。陕西西安贞观十四年(640年)郑乾意墓M17︰105为三段式神人神兽镜,圆钮及钮座,两条夹钮平行线将主纹区分为三段,上段为伯牙弹琴,两瑞兽分列两边;中段钮座两侧为东王父、西王母,身边各有一侍者;下段为持节神人与一羽人,两旁各有一瑞兽;外区为铭文带;双线三角纹、卷云纹及小连珠纹镜缘(图一︰3;表一︰9)。

图一//第一组古镜

图二//第二组第一类镜

2.龙虎纹铭文镜(7面)

河北景县开皇二年(582年)高潭墓M5︰45的主纹为龙虎纹,外有五方枚,上可辨有“服者公卿”等铭,间为四神等神兽纹(图一︰4;表一︰10)。河南巩义芝田88HGZM13︰14的内区为龙虎对峙,外区为铭文带,镜缘为数周锯齿纹及波折纹(图一︰5;表一︰12)。

3.四菱四兽纹镜(7面)

主纹区有菱形四叶纹,间以四兽或兽面状纹,体量较小。河北元氏南白楼墓地久视元年(700年)迁葬墓M2、M3和M32共出土5面,形制全同,可如M32︰1(图一︰6;表一︰19—23)。

4.多乳鸟兽纹镜(3面)

5.铭文镜(3面)

湖南长沙近郊CM270︰1钮外为并蒂十二连珠纹,主纹区为铭文带(图一︰8;表一︰24)。

6.博局镜(2面)

湖北谷城县肖家营墓地M70︰8为圆钮,四叶钮座,其外环绕八乳钉,间似有铭,内区为四乳鸟兽博局,外区为铭文带,制作较精(图一︰9;表一︰32)。

7.四叶连弧纹镜(2面)

辽宁朝阳武德二年(619年)蔡泽墓M2出土1面,圆钮及钮座,钮座向外伸出变形四叶,间各有一铭字,合为“长宜子孙”;其外为一周凸面纹和内向七连弧纹,间有“□□三公”和菱形图案(图一︰10;表一︰30)。

8.多兽纹镜(2面)

安徽合肥开皇三年(583年)张静墓出土1面,圆钮及钮座,主纹为四兽环绕,外为多重栉齿纹、波折纹等(图一︰11;表一︰36)。

9.画像镜(2面)

河南洛阳岳家村29工区M30出土镜为圆钮及钮座,外围连珠纹一周,内区为四乳神人(东王公、西王母)车马,外区为铭文带,其外有栉齿、锯齿和双头内向勾卷云纹带,素缘(图一︰12;表一︰34)。关于该墓的年代,有隋至初唐[32]和晚唐[33]两种意见,此从前说。

从表一可见,第一组镜的纪年材料共15例,集中于隋代及唐高祖、唐太宗时期。无纪年材料的断代多为隋至初唐。因此,第一组镜流行的时间应在581—650年间,其下限定为7世纪后半叶当不成问题。

第二组(中晚唐)

共37面,出自37座中晚唐墓(表二)。这组镜主要应是仿古镜,但仿制的方式不一。根据唐镜风格显现程度的不同,可分为三类。

表二// 第二组“古镜”统计表

续表

第一类 采用唐代新出现的葵、委方外形设计,墓葬出土共10面[71],镜类有四叶四夔纹镜、博局镜、七乳鸟兽纹镜、七乳云龙纹镜、半圆枚云纹镜和龙虎镜。

葵形镜共9面。河南偃师杏园M2503︰19为圆钮及钮座,其外伸出变形四叶将镜背分为四区,内饰两对曲背相向含珠的夔龙纹,如(图二︰1;表二︰1)。宁夏固原南塬墓地M9︰1为圆钮,四叶形钮座,主纹为八乳鸟兽博局,制作颇精(图二︰2;表二︰5)。河南三门峡水工厂M5︰5,简报未言明其外形,但从照片上看似为不太明显的葵形,主纹为七乳鸟兽纹(图二︰3;表二︰8)。陕西西安西郊小土门村唐墓M43出土镜的内区似为兽纹,外区半圆枚和云纹相间(图二︰4;表二︰9)。委方形镜1面,出自湖北黄石新下陆唐墓M1,圆钮及钮座,内区龙虎对峙,外区为铭文带(图二︰5;表二︰10)。

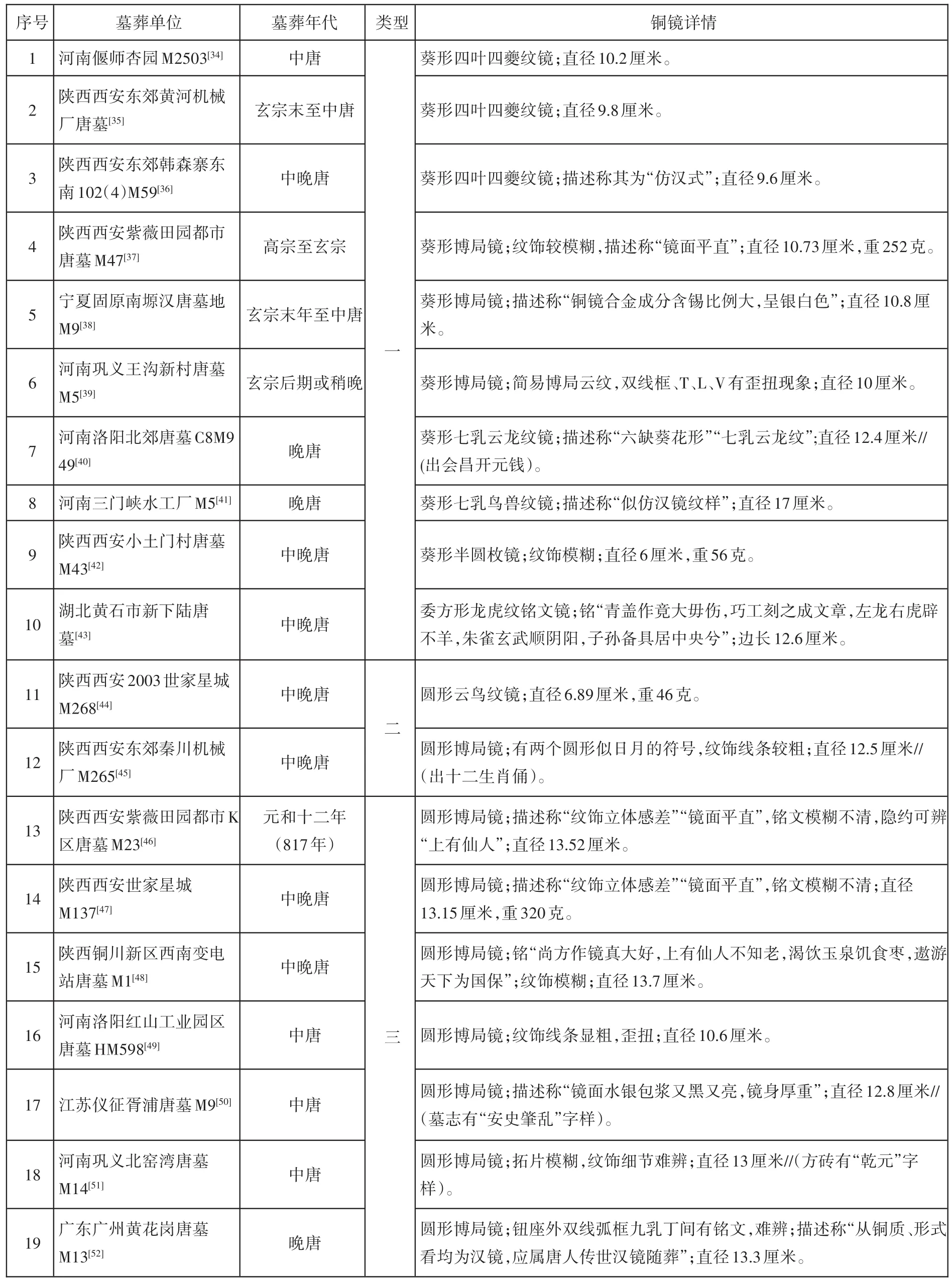

第二类 外形为传统的圆形,但纹饰上有明显的唐镜风格,墓葬出土2面。

陕西西安世家星城M268出土1面云鸟纹镜(图三︰1;表二︰11)。《洛阳出土铜镜》收录庞家沟出土的1面“花鹊连弧纹镜”,直径7.2厘米,重89克,原定为北朝(图三︰2)[72]。两镜纹饰几乎相同,其中的如意形云纹和鸟纹有明显的唐代风格。西安东郊秦川机械厂出土的圆形博局镜(M265︰1),虽然整体上与汉代博局镜并无区别,但有两个应表示日、月的圆形图案(图三︰3;表二︰12),其日中“赤乌”的表现不仅与上述云鸟纹镜的鸟纹类似,还与偃师杏园大中元年(869年)穆悰墓双鸟镜 M1025︰46[73]上的鸟纹基本相同(图三︰4)。该镜当属中晚唐。

图三// 第二组第二类镜及相关铜镜

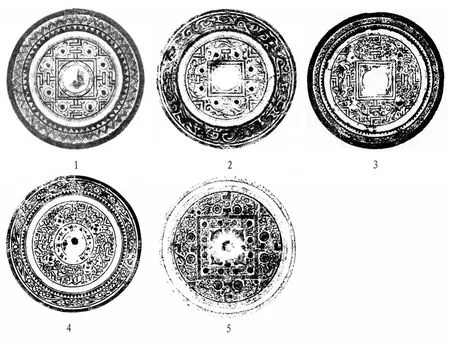

第三类 共25面,均为圆形镜,包含八种镜类。整体而言,其外形和纹饰特征与汉式镜等“古镜”并无十分明显的差别。以下按各类数量的多寡为序,列举若干,详见表二。

1.博局镜(10面)

陕西西安东郊高楼村958厂厂区M014︰2为八乳云纹博局镜,其纹饰线条显粗(图四︰1;表二︰20)。河南洛阳红山工业园区HM598︰16、江苏仪征胥浦M9︰5的T、L、V纹均有歪扭现象,前者纹饰线条也偏粗(图四︰2、3;表二︰16、17)。广东广州黄花岗M13︰7整体上较规整,纹饰清晰(图四︰4;表二︰19)。河南郑州地质医院唐墓M1︰12整体图文较模糊,四叶钮座外为矩形框,内布十二乳丁,间似有铭,主纹为八乳鸟兽博局(图四︰5;表二︰22)。

图四// 第二组第三类镜之博局镜

2.七乳鸟兽纹镜(6面)

其中5面形制基本相同。钮座与主纹区之间有一周凸面纹;七乳的乳座为数周同心圆,间饰鸟兽、羽人等;锯齿纹缘。陕西西安东郊国棉四厂M39︰1的纹饰整体上显模糊(图五︰1;表二︰27)。陕西宝鸡龙泉巷第二康复医院M6︰1属另一种样式,钮座外有九个乳钉,间有铭文,主纹区有七个内向连弧纹镜式乳钉,间以鸟兽纹,其外为锯齿纹、花纹带,纹饰更为复杂、精美,体量也更大(图五︰2;表二︰28)。

图五//第二组第三类镜之七乳鸟兽纹镜

3.铭文镜(3面)

河南三门峡庙底沟M151︰1为内向八连弧纹日光镜(图六︰1;表二︰29)。江苏仪征南洋尚城M5︰11为内向十二连弧纹昭明镜(图六︰2;表二︰30)。内蒙古乌审旗郭梁元和八年(813年)麻君墓M5︰4为内向八连弧铜华镜(图六︰3;表二︰31)。

图六//第二组第三类镜之其他镜

4.神兽镜(2面)

河南洛阳洛龙区龙盛小学M23出土1面半圆方枚神兽镜,图文模糊,难以全辨(图六︰4;表二︰32)。陕西西安东南三环5标段M69出土1面简化型神人神兽镜(图六︰5;表二︰33)。

5.龙虎纹铭文镜(1面)

陕西西安西郊三桥至户县一部专用线M268︰2为龙虎纹“青盖”铭镜(图六︰6;表二︰34)。

6.四叶连弧纹镜(1面)

河南偃师长庆三年(823年)薛丹墓M3︰9为圆钮及钮座,向外伸出桃形四叶,间饰对凤,外为内向连弧纹(图六︰7;表二︰36)。

7.四乳禽鸟纹镜(1面)

宁夏吴忠西郊M106︰9的主纹为四乳四鸟,其外为多重栉齿、锯齿和波浪纹等(图六︰8;表二︰35)。

8.多兽纹镜(1面)

陕西西安世家星城M74出土,圆钮及钮座,其外为三只作逆时针爬行状的虎纹,外饰凸弦纹、锯齿纹和单线波折纹(图六︰9;表二︰37)。

综合以上考察,这两组镜有两个十分明显的特征:其一,两组镜流行的时代之间差不多有50—100年的年代断层,即7世纪后半叶至8世纪前半叶的墓葬中少有“古镜”的发现,但其前或后却较常见;其二,两组镜有类型上的共通性,但“侧重点”有所不同。第一组镜以东汉中晚期以来流行的镜类为主,其中神兽镜、龙虎镜和四菱四兽纹镜共23面,占近2/3;相同镜类之间的差别一般较大,品质不一。第二组镜则以西汉中晚期至东汉时期流行的镜类居多,其中博局镜、七乳鸟兽纹镜和四叶四夔纹镜共24面,占约2/3;相同镜类之间的相似度很高。总而言之,这两组镜在时代上无法紧密衔接,类型、特征的差别也较大,所以没有明显的前后传承关系。

二、“古镜”研究中的若干问题辨析

以上考察,是我们进一步探索隋唐墓葬出土“古镜”问题的基础。目前的研究,在材料归置和研究方法上存在一些不足。材料方面,主要是没有理清以上这两组古镜的年代及各自的特征,多将第一、二组镜视为一个前后衔接的“古镜系列”加入研究;方法方面,则是不太恰当地将我们以为是隋唐人“古镜”的实物,与文献中唐人所述的“古镜”结合起来,有时将这些“古镜”特殊化、神异化。以下就其中若干重要问题,提出辨析。

1.第一组镜主要是南北朝用镜传统的延续,可称为“旧式镜”

徐苹芳先生曾对三国两晋南北朝的铜镜做过专门研究,虽然是较早的论述,但其结论仍具指导意义。在徐氏的研究中,与目前隋代初唐墓出土铜镜衔接最多的是南北朝后期(479—589年)的北方地区。这一时期“仍然使用东汉、魏晋以来的旧式铜镜和铁镜,甚至是西汉的旧铜镜也被使用。”[74]这与目前隋代初唐墓所见第一组古镜和铁镜并存的现象十分相似。孔祥星先生在新近的研究中,将这一时期铜镜分为三国至西晋(220—316年)和东晋十六国南北朝(317—581年)两个阶段,指出了在南北朝时期,西晋时期流行的“位至三公”镜数量剧减,但汉式的神兽镜、博局镜仍然存在的重要现象[75]。这与第一组古镜的面貌也基本相同。

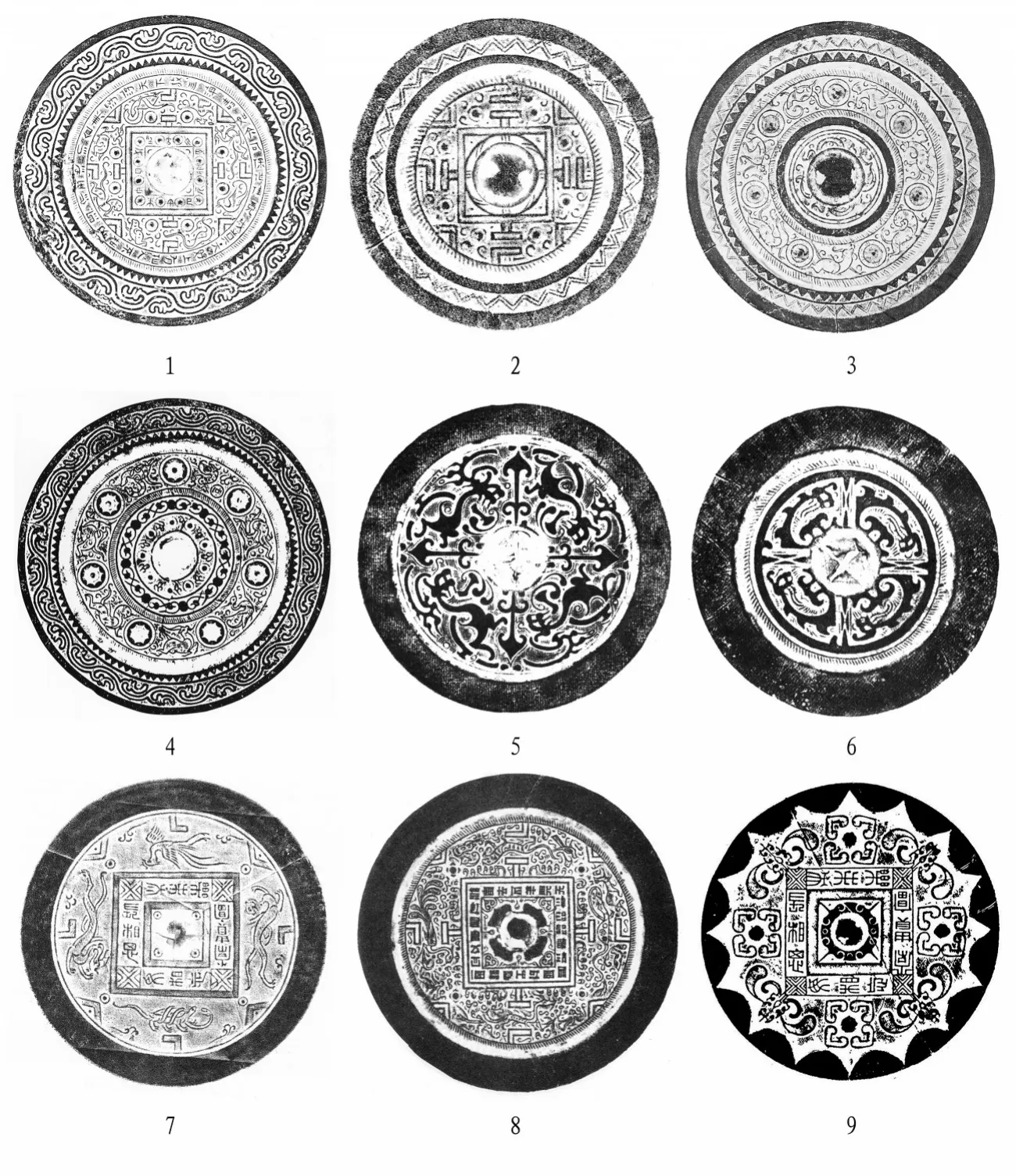

南北朝铜镜虽然发现不多,但其中不乏汉式镜,尤以东汉中晚期以来流行的铜镜居多。可以举出的材料有:河南偃师杏园北魏墓M926出土的神人神兽镜M926︰1[76](图七︰1);陕西西安洪庆北魏末至北周墓M1出土的“青盖”铭神人神兽镜 M1︰1[77](图七︰2);山西太原北齐天保六年(555年)墓出土的三乳三龙纹镜TM62︰73[78](图七︰3);陕西咸阳北周天和三年(568年)拓跋迪墓出土的兽纹镜(或为龙虎镜)M188︰74[79](图七︰4);江苏徐州云龙区骆驼山北朝墓M1出土的变形四叶纹铭文镜M1︰26[80](图七︰5);南齐建武五年(498年)铭神人神兽镜[81](图七︰6);陕西安康梁天监五年(506年)墓出土的龙虎镜[82]等。属于西汉、新莽时期流行的铜镜相对较少:陕西咸阳邓村北周天和六年(571年)拓跋氏墓出土了日光镜M3︰67[83](图七︰7);陕西咸阳北周建德五年(576年)王德衡墓出土有博局镜[84](图七︰8)等。显然,南北朝时期的铜镜类型与流行于隋代初唐的第一组镜所呈现的面貌非常相似。

图七//南北朝铜镜举例

细加梳理后可以发现,第一组镜实际上可能包含了“汉式镜”和南北朝镜两部分。前者类型明确,包括了七种汉式镜的常见样式,占37面中的22面,以东汉中晚期以来流行的镜类居多。后者应包括四菱四兽纹镜7面、简化型神人神兽镜6面和多兽纹镜2面,占37面中的15面。这些铜镜也具明显的汉式镜风格,但在两汉铜镜中少见,是否确为南北朝新创暂难定论,但属东汉以后出现当无太大问题。因此,总体来说,第一组镜主要延续了南北朝的用镜传统,汉式镜占大半,除此之外还包括一些可能是南北朝时期新创的铜镜。

隋代初唐对南北朝用镜传统的继承,还可以在铁镜方面得到验证。铁镜目前见于80余座隋唐墓,主要集中于6世纪末至7世纪上半叶的北方地区;无论是流行年代,还是分布区域都表明,隋唐时期的铁镜是汉晋以来北方地区铁镜传统的延续和发展的尾声[85]。严格意义上说,它们也应被列入“古镜”的范畴。据笔者统计,在属582—652年间纪年墓葬中出土的第一组古镜、铁镜、新式铜镜及其他[86]四项的占比分别是25%、10%、32.5%和32.5%。由此可见,旧传统对隋代初唐时期铸镜业的影响很大。

2.第二组古镜主要应是“仿古镜”

仿古镜研究是古代铜镜研究的重要课题之一,以往的研究多偏重于文物鉴赏角度的识别与辨伪。从考古学的角度出发研究仿古镜,有前者不具备的优势,但也有不及前者的劣势。优势方面,墓葬不仅提供了铜镜较准确的年代及其出土环境等背景资料,还提供了这一“镜群”的整体特征及其在全部墓葬出土铜镜中的占比情况。以“汉式镜”风格为主的第二组古镜集中出现于中晚唐,且其年代与第一组脱节,我们自然就有理由认为它们可能是仿古镜。但若想在此基础上进一步确定它们具体仿古特征的难度,却要大于文物鉴赏视角的观察。如果报道者不注重一些重要信息的揭示、展示和说明,研究者很难在不见实物的情况下,仅凭以拓片、照片为主的材料再做出更为准确的判定。这正是目前考古学角度研究“仿古镜”的劣势所在。但若依托墓葬,从“镜群”出发,再以资料较完整、清晰的材料为依据,我们仍可认为第二组古镜主要应是仿古镜。

(一)第二组古镜几乎全为“汉式镜”

37面铜镜中,可能属于南北朝时期的只有神兽镜1面,多兽纹镜1面。35面汉式镜中,博局镜、七乳鸟兽纹镜和四叶四夔纹镜被“侧重”,分别为14面、8面、3面,占约2/3。这种选择性应该是特意“仿古”行为的体现。

(二)第二组古镜有明显的“量产”特征,并且可能流向特殊的消费群体

第二组镜中最有代表性的是第一类的四叶四夔纹镜和第三类的七乳鸟兽纹镜。3面四叶四夔纹镜的纹饰相同,尺寸从小到大为9.6、9.8、10.25厘米,十分接近,出自陕西西安、河南偃师等地。6面七乳鸟兽纹镜按尺寸大小和纹饰特征可以分为两种:1面直径18.9厘米;其余5面纹饰相同,直径均为14.5厘米左右,出自陕西西安、凤翔、宝鸡,河南三门峡等地。其他相同纹饰的铜镜也存在类似的现象。显然,第二组镜是在较大范围内流通的量产铜镜。

进一步说,仿古镜作为一种商品化的新式唐镜,应该有偏爱它们的消费群体,一些第二组“古镜”的出土环境也显现出了这方面的信息。它们可能受“好奇赏鉴”之士的喜爱。上海博物馆收藏的开元十年(722年)“杨府吕氏”铭镜的铭文中提到了造“古镜”之事。这面“古镜”是镜工吕神贤为“好奇赏鉴”的蕲州刺史杜元志所造[87]。在无文献可据的情况下,我们当然很难找到历史上的“好奇赏鉴”之士,但考古实物能提供一些线索,一些“古镜”有时会与其他古物同出。与蕲州刺史杜元志身份相近的有下葬于长庆三年(823年)的中散大夫守太子宾客薛丹。其墓中出土一面四叶连弧纹对凤镜,伴出有铜带钩、五铢钱和铜弩机。薛丹墓志为自撰,十分简练,似乎可见高士风范,云:“生必有尽,骨肉归于土,命也。况得从于先茔之左右乎。平生之义行材用、历官之中外多少,此生人之事也,何必书于泉壤哉。”此外,宁夏吴忠西郊M106的四乳四鸟纹镜与货泉同出;洛阳北郊唐墓C8M949的七乳鸟兽纹镜与延圜五铢、常平五铢同出。这些第二组镜与其他古物同出的现象,或许能说明使用它们的墓主有对古物的“偏好”。

目前的考古发现中,还有两则材料或许能进一步启发我们关于古镜主人的联想。隋唐洛阳城履道坊白居易故居遗址南园水池的西北角(北临酿酒遗址)曾出土铜镜两面,报告未具图,其中LT36③︰1的文字描述为“背面饰海兽葡萄纹”,直径8.9厘米[88]。但据霍宏伟先生进一步的介绍[89],该镜实为圆形龙虎纹铭文镜,属第二组镜无疑。至于它与白居易的关系则无从判断,只能权作想象。另一则材料则与清代文学家蒲松龄有关。蒲氏《聊斋志异》尽述鬼神之事;颇为巧合的是,作者就有一面“古镜”,是东汉龙虎纹钱文镜,后来被随葬到自己的墓中。该镜有明显的使用磨损痕迹,直径8.9厘米[90]。蒲氏还曾写过一首《古镜行赠毕衡伯》,说明了这面古镜的来历,同时表达了对它的珍爱之情[91]。

(三)第二组古镜的制作方法主要有“模仿”和“改造”两种

文物研究与鉴赏界认为,仿制古镜的方法大致有两种:一是用旧镜直接翻模浇铸,二是仿旧镜重新制模作范铸造;前者与原镜相较在大小、纹饰上几乎完全相同,但一般纹饰或铭文的线条总是偏粗,形象刻画不如原镜生动,铸制亦不如原镜精致;后者在重新制模的过程中有的会有所增删或创新[92]。我们将前者称为“模仿”,后者称为“改造”。

目前所见第三类镜大多数应属“模仿”镜。纹饰模糊是这类镜反复出现的特征,相关报道中多有涉及,报道者也往往据此认定其仿镜属性。比如2002—2006年西安市文物保护考古所新发掘出土的18面唐镜中有3面博局镜。报道者认定其为仿镜,并指出它们“纹饰立体感都很差,有些甚至模糊不清”[93]。可与之对比的是1997年西安新莽墓M2︰2,直径16.35~16.65厘米[94](图八︰1)。西安东郊高楼村958厂厂区博局镜M014︰2(图四︰1)与西安新莽至东汉早期墓2000YCHM187︰2十分相似(图八︰2),后者直径10.3~10.55厘米[95]。两种七乳鸟兽纹镜(图五)则可分别参照洛阳电信器材厂和洛阳西郊新莽或稍后墓M3079出土的同类镜[96](图八︰3、4)。相较可见,纹饰显粗、模糊确实是普遍存在的现象。

图八//第二组古镜仿造对象及相关铜镜举例

“改造”是指在原镜的基础上改动。一种情况是加入新元素,形成新、旧结合体。第一、二类镜即是典型的改造镜。其中的博局镜、七乳鸟兽纹镜主要是改圆形为葵形,主体纹饰内容、风格并无太大变化。值得一说的是其中的四叶四夔纹镜和云鸟纹镜。前者较典型的原型可以1952年湖南长沙蓉园东汉墓M85出土的一面为代表,由镜钮生长出的十字形四叶将镜背分为四区,间饰四条同向环绕的夔龙,直径14.8厘米[97](图八︰5)。相似的夔龙纹表现可如(图八︰6)[98]。大体而言,此类镜属四叶四兽纹镜系统,流行于东汉时期。但唐墓所出四叶四夔纹镜中的四夔是两组衔珠相向的对夔,这种纹饰似乎不见于汉代。云鸟纹镜的改造对象应是西汉时期的日光镜,或相似风格的其他铭文镜(可参考图七︰7)。原镜铭文间饰的勾卷形间隔纹恰似唐镜中的祥云纹,不知是不是巧合。

另一种情况可能是对纹饰有所增减或重组设计。陕西西安东郊韩森寨东南唐墓M10出土一面四神博局“长相思”铭镜(M10︰1),钮外方格内铭:“长相思,毋相忘,常贵富,乐未央”;主纹为简易博局和四神纹,直径13.8厘米[99](图八︰7)。此类镜可称为“方格铭带四神博局镜”,其基本原型可如河北邯郸墓葬出土的一面,钮外带双线框,内有“炼冶铜华清而明”等铭;主纹为四神博局,四神前方有羽人、瑞兽导引,主纹间的空隙内满布云气纹等;宽平素缘;直径18.5厘米[100](图八︰8)。“长相思”铭的行文及装饰方式则可如四川成都羊子山西汉墓M157出土的一面方格铭文草叶纹镜[101](图八︰9)。

总之,从“镜群”的整体年代看,第二组镜主要是仿古镜当无太大问题。至于仿制的方法不出模仿和改造两种。改造者显而易见,模仿者的情况却比较复杂,更多细节和特征还有待材料报道者更多地关注、揭示和展示。需要注意的是,所谓纹饰模糊、歪扭,线条较粗等特征当然可以作为仿古镜判定的依据之一,但不能将之绝对化。因为各个时期往往都存在一些制作不甚精致的铜镜。这些特征有时反映的是铜镜品质的高低,而非时代的不同。作为中晚唐铜镜的重要品类之一,唐代的仿古镜应该也有优劣之分。不能因为它们品质好,就认定为“传世品”,品质差就是“仿制品”。完全可能的情况是,它们是同时代的仿古镜,只是消费对象或价格不同罢了。

3.第二组“古镜”的图文可能源于第一组“古镜”或真“古镜”

不论是改造,还是依样模仿,都需要有图文依据。虽然这两组镜的差别很明显,两者不是一个前后衔接的“发展系统”,但这并不影响第二组镜设计时有借鉴第一组镜的可能性,毕竟第一组镜是距离唐人很近的古镜“样本”。两组镜在类型上也存在一些共通性。

除了借鉴第一组镜外,第二组镜的图文设计还可能直接源于真古镜。从文献记载看,唐人保有“古镜”的途径主要有二:一是自前代传世而来,如大历四年(769年)进士李益《府试古镜》云:“旧是秦时镜”“幸居君子室”[102];二是当时在凿井、耕作或垂网兜鱼等劳作时发现所得,如武后大足元年(701年)左右沈佺期《古镜》云:“凿井遘古坟”“谁家青铜镜”“埋落今如此”[103]。这些古镜一经发现,通过磨拭后重新使用、赠送、买卖等方式开始流通[104]。不仅如此,“古镜”的发现在当时还会受到官府的干预。《全唐文》收录有《对凿井获镜判》[105]和《对获古镜判》[106]。前者云:“凿井得古镜不送官司,邻告违法”;“虽则私获,合送官司。爱而欲留,法将许焉。自招其责,谁复哀怜。邻人告之,雅符公正。”后者是古镜呈送到县后,县宰窥览致其破损后是否追责的判文。显然,当时古镜有传世,也有“出土”。这些古镜,一经发现,并非默默无闻,而是受人关注,在民间、官府层面都有流通,其图文当然有可能成为第二组镜设计时的参照对象。

4.第二组“古镜”是在道教思想和道教镜的影响下出现的

在理清这两组镜的主要特征及其基本属性之后,我们着重来关注第二组镜出现和流行的社会背景及其文化内涵。

第二组镜约出现于唐玄宗后期。玄宗时期(712—756年)及稍前后是唐镜设计创新最多的时期,月宫故事镜、仙骑镜、飞仙镜、三乐镜和真子飞霜镜等超现实类人物故事镜以及道教镜等,大体都出现于这一时期,其背景在于此时的铜镜设计明显受到了道教思想的影响。这组镜的出现,应该与唐代道教镜的“复古”设计有直接的关系。

唐代道教镜出现的时间不晚于唐睿宗景云二年(711年)。这一年,司马承祯给唐睿宗献镜,睿宗敕云:“所进明镜,规制幽奇。隐至道之精,含太易之象。”[107]这应该是司马氏较早设计的道教镜。开元九年(721年)、十五年(727年),司马氏两次应诏入京,留侍内殿,期间向玄宗进献了著名的《上清含象剑鉴图》(以下简称《剑鉴图》)。以此镜图为依据铸造的道教镜已被考古材料所证实[108]。从这份镜图有限的序文或附文中,可以看出一些“复古”的设计思想。《剑鉴图》序云:“夫四规之法,独资于神术。千年之奇,唯求于乌影”。所谓“四规之法”典出晋葛洪《抱朴子》;“千年之奇”指的应是葛洪《西京杂记》所述的咸阳宫秦王之镜[109]。北周庾信《镜赋》中已有相类的描述,云:“镜乃照胆照心,难逢难值。镂五色之盘龙,刻千年之古字。”[110]司马氏还在《铸剑镜法并药》中特别谈到,铸镜之法本传承自古时的轩辕,云:“剑,所以太古剑神。镜,自轩辕、黄帝受神胥公法后,传左丘子、镆铘、干将、吴越奇霄公,皆会神鉴灵剑法。”[111]从以上材料约略可见,唐代道教镜在设计时,试图寻找“复古”的理论依据。道教镜设计的明显“复古”现象则见于《剑鉴图》第二种镜图的“龟自卜”镜[112]。该镜图旁附有一则汉镜常见的“青盖作镜大吉昌”铭。

据范淑英的研究,唐代道教镜图及其所代表的实物中有不少明显的复古因素,比如篆书的镜铭、表现五岳的“山”字纹、类似方枚的铭框及四字铭、四神及十二辰等[113]。笔者认同这一观点,对此不再重复讨论。可以补充的是,第二组镜,就仿制对象而言,明显是比第一组镜更早的“古镜”——作为第二组大宗的博局镜、七乳鸟兽纹镜等的年代早于第一组的神兽镜、龙虎镜等。显然,第二组镜的设计并不是简单地去模仿隋代初唐时存在的第一组镜,而是有对“古”或“更古”的强烈追求。这与道家的“古镜”理念、道教镜的“复古”设计思想大体相合。因此,道教镜的这种“复古”设计应该就是这组镜出现的主要原因之一。从这个角度出发,我们似乎可以推测,目前馆藏品中那些属唐墓所出,且年代“更古”的西汉早期镜、战国镜更有可能是中晚唐铜镜,比如西安博物院收藏的草叶纹镜[114],洛阳博物馆[115]和陕西历史博物馆[116]收藏的蟠龙纹镜等。

5.墓葬出土“古镜”与古镜文学之“古镜”无必然联系

第一组镜流行的隋代初唐时期,文献中很少有关于“古镜”的记载。传为隋人王度所撰《古镜记》的年代颇有争议,目前学界多主中晚唐说[117]。前述大足元年(701年)左右沈佺期《古镜》所言之“古镜”,是“凿井遘古坟”时所得,或许只是一面真古镜。总之,隋代初唐人应该还没有明确的“古镜”概念,第一组镜也不太可能被当时人认定为“古镜”。第二组镜流行的中晚唐时期,情况则完全不同,与之大体并行的是古镜文学的流行。正因为两者在流行时代上的大体重合,所以后者经常被用以说明唐人的“古镜观念”,而前者则被认为是“古镜观念”的物化体现。笔者并不太认同这样的看法。

唐代有关“古镜”的记述,多出自传奇小说和诗歌,时代上约始于8世纪初,兴于8世纪后半叶,盛于9世纪的晚唐及稍后。这与第二组镜出现和流行的时代确实大体重合。但这只能说明,这组镜和古镜文学之“古镜”是在相同的“复古”背景中出现,两者是当时复古思想在不同方面的体现。正如第二组镜的出现是受了道家铸镜思想的影响,中晚唐古镜文学的出现和流行也与道教密切相关。

唐代的古镜文学,主要见于传奇小说。这些传奇小说本就以写奇记怪为目的,所以充满奇异意象、怪诞想象和神奇法术的道教,为其创作提供了丰富的素材;再加上唐代浓重的崇道之风,传奇的作者又多是道士、狂热崇道者或深研道教者,这些作品很自然就打上了道教的烙印,体现出明显的道教思想观念和审美情趣[118]。古镜文学实际上是汉魏镜异文学在中晚唐时期的新发展。正是此时道教思想中出现的“复古”新动向,促使镜异文学在传统“镜”“铜镜”的基础上,加入了“古镜”这一崭新的元素。但这只是名称的变化,而无关镜子本身。我们可以看到,中晚唐小说、诗歌中所述的“古镜”,在很多时候,既不是指纹饰而言,也无真正的今、古之分,它们共同的特征只在于相较“镜”“铜镜”更加强大的“神异性”。比如《古镜记》指当世道教镜为“古镜”,《镜龙图记》指当世盘龙镜为“古镜”[119]就是其中典型的例子。所以,“古镜”在当时的文学作品中,更多的时候只是一个具有道教色彩的语言符号。这与佛家经常不直呼镜为“铜镜”,而乐称其为“宝镜”是一个道理[120]。因此,我们对中晚唐古镜文学所述之“古镜”本身,特别是其所谓纹样,不能作过多地解读,更不宜将之与墓葬出土的“古镜”作过多的比较、互证。

三、结语

隋唐铜镜很少自带纪年,但大量墓葬出土资料的存在,使我们有机会审视它们的新、旧、古、今,甚至主人问题。显然,在古代铜镜研究中,结合相应墓葬背景的研究方法仍是十分重要的。对“古镜”问题的关注,就很有助于我们理解隋唐铜镜起步、创新的发展历程。

整体而言,“古镜”在笔者收集的全部隋唐墓葬出土铜(或铁)镜总数中的占比约为10%,它们显然是隋唐人用镜的重要“类型”之一。具体而言,这些“古镜”可以分为年代不同、特征鲜明的两组。第一组镜大体是南北朝用镜传统的延续,其中约60%为汉式镜,40%或属南北朝新创镜。汉式镜以东汉中晚期以来流行的镜类居多。这组“古镜”对于隋代初唐人而言,是真真切切的当下用镜,它们具有更多的“旧镜”韵味,没有明显体现出“复古”“仿古”的意愿,反映的实际上是隋唐铜镜在起步、探索阶段所经历的一个新、旧并存的自然过程。第二组镜以汉式镜为主,占约95%。这组镜主要应是唐镜风格转型期内(即约唐代前、后期之间)出现的一种仿古的新式唐镜。因其仿制的对象主要是汉式镜,明显有对“古”的强烈追求,反映的是唐镜在特定背景下的“复古”创新和发展[121]。仿制的方法主要有模仿和改造两种,以前者居多。这组“古镜”与中晚唐镜异文学中的“古镜”,各自处于两个完全不同的文化系统之中。它们有关,也无关。所谓“有关”,是指两者有道教及道教镜这一共同的“母体”。所谓“无关”,是指文学中的“古镜”只是唐人创造的一个特殊的道教语言符号,实与“神镜”无异。这些“古镜”的形态、功能往往只存在于意念之中,故不宜将它们与墓葬出土的“古镜”作过多的比较、互证。