论瑞昌马头“西晋”墓的年代与归属

——兼谈孙吴时期的不归葬

张 科

(湖南大学岳麓书院 湖南长沙 410082)

内容提要:通过对墓葬要素的通盘考察和综合分析可知,瑞昌马头“西晋”墓的年代应为孙吴晚期。该墓的平面形制取法鄂城地区,随葬明器则多见江浙地区文化因素,故其丧葬文化兼具鄂城和江浙地区特色。马头墓墓主来自江浙一带,是对其丧葬文化特点最为合理的解释。江浙人士葬身都城以外的他乡之地,在孙吴时期并不鲜见,是孙吴不归葬的真实体现。孙吴不归葬的原因不止是“戎事军国异容”的时局,更在于统治者的强烈忧患意识。马头墓的年代调整为孙吴后,江西地区孙吴、西晋墓葬在模型明器之有无上的差异体现得更为明显,这与江浙地区的情况截然不同,反映了西晋一统后南方社会发展的区域性差异。

1972年11月,江西省博物馆在长江南岸的瑞昌县马头地区发掘清理了一座砖筑墓,砖室全长10.28米,出土器物百余件。该墓虽非江西六朝墓葬中规模最大、随葬品最丰富的一座,但在平面形制和所出器类上均体现了不同于江西地区其他墓葬的鲜明个性,具有独特的学术价值和意义。然而,相关研究却并不充分,突出表现为基本的年代问题尚存争议。发掘报告判定其属西晋前期[1],蒋赞初先生首次提出“可以考虑归入”东汉末至孙吴时期[2]。此后,韦正[3]、滕雪慧[4]和刘中伟[5]先生均沿用西晋说,熊寿昌先生则倾向于蒋先生的观点,认为瑞昌马头墓的时代为孙吴[6]。笔者不揣浅陋,拟对该墓的年代展开详细论证,并据此讨论其墓主归属和相关的历史背景。不妥之处,敬请方家批评指正。

一、墓葬年代考辩

众所周知,非盗扰情况下,某一墓葬的年代取决于其最晚的墓葬要素。因此,墓葬的断代研究须对其各种要素作逐项考订和综合分析。然而,不同要素的时代敏感度不尽相同。在此背景下,遵从时代敏感度高而又兼顾时代敏感度低者的年代指向,便成了确保断代之精细度和准确性的不二选择。就某一非纪年要素而言,基于形制比较的桥联法[7]是判定其年代的有效手段,而此法的核心要旨有二:一是廓清该要素所属类型的逻辑演变趋势,二是究明它在这一演变序列中的准确位置。有鉴于此,下文对各墓葬要素的年代考订,力求依托相应的逻辑演变脉络,以免陷入简单化和随意比附的境地。

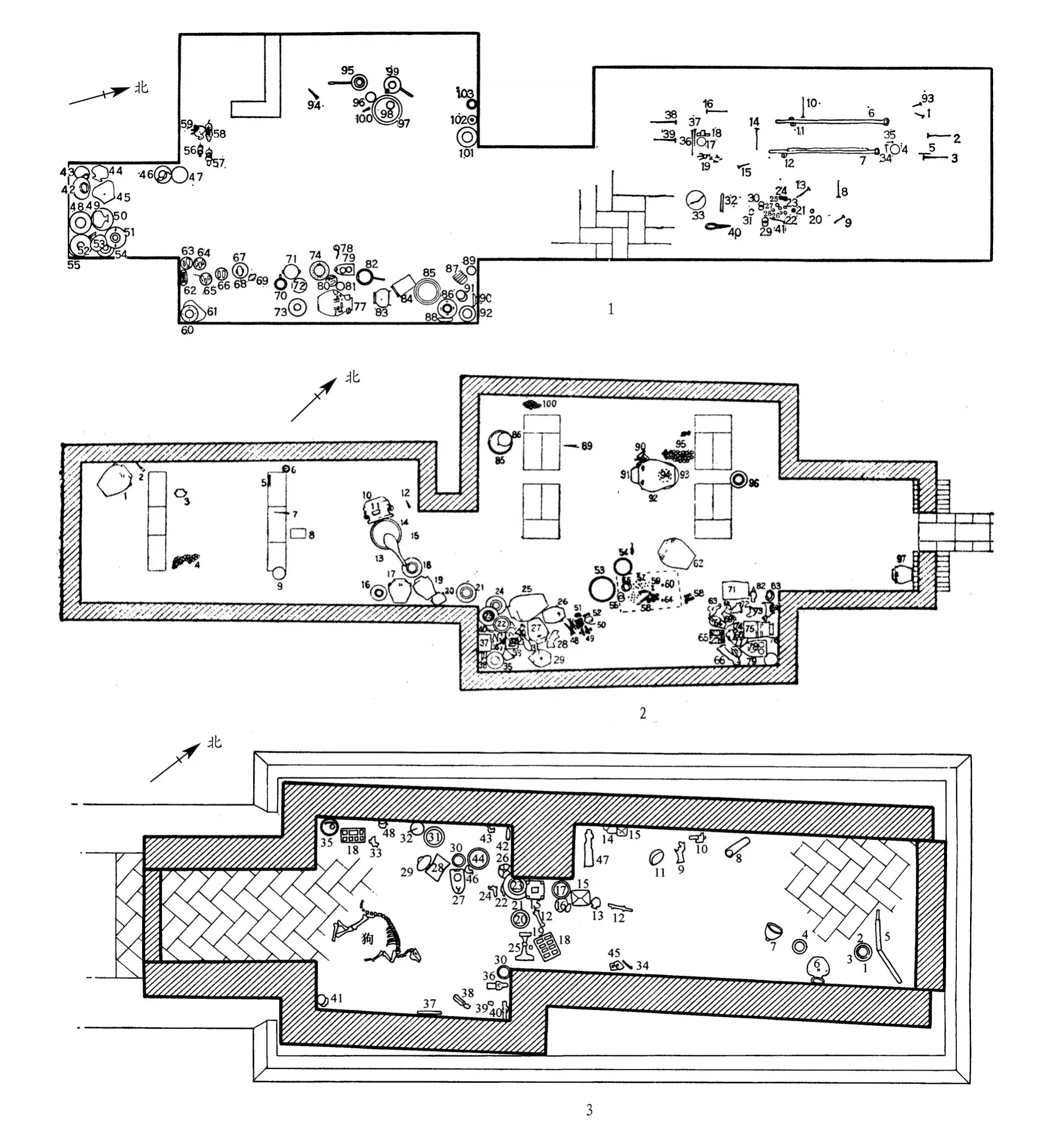

瑞昌马头墓为带甬道、过道的前后室墓,前室近方形,后室长方形,过道偏居后室一侧,过道左侧壁与后室左侧壁成直线(图一︰1)。类似形制尚不多见,唯湖北鄂城鄂钢铁矿M105[8]和襄阳城东街M8[9]两例(图一︰2、3)。鄂钢铁矿M105出有“黄龙二年”(230年)铭神兽镜,其他随葬品亦符合孙吴前期的特征,故其时代应在230年稍后;襄阳城东街M8的年代,报告定在吴末晋初。综上,马头墓这种平面形制在孙吴前期和吴末晋初皆有发现,然其演变趋势尚因数量有限而不甚明了。若强调这类墓葬的历时性变化,则以过道的设置方式体现得最为明显。据此可知,马头墓与鄂钢铁矿M105的相似程度更高,故其属孙吴的可能性更大。

图一//瑞昌马头墓平面形制及其对比材料

马头墓的随葬品以瓷器为主,另有部分陶器和金银铜铁器等。瓷器包括盘口壶、唾壶、双系罐、圈足罐、无系罐、魂瓶、灯、熏、耳杯、勺、水盂、碗、盆、盘、碟、鸡笼、猪(狗、鹅)圈、火盆、鞍马、牛(车)等,陶器包括盘口壶、罐、双唇罐、灶,铜器包括镜、钱币、鐎壶、熨斗、唾壶、盆,铁器包括鐎斗、剪刀、刀,金银器包括戒指、发钗、手镯、环。其中,青瓷盘口壶、唾壶、双系罐、无系罐、圈足罐、魂瓶、灯、熏,陶质盘口壶、罐、双唇罐和铜镜、钱币的时代敏感度高,剩余器类在孙吴西晋墓葬中均有发现且形态上的差异不大。因此,下文仅就时代敏感度高的器类展开论证。

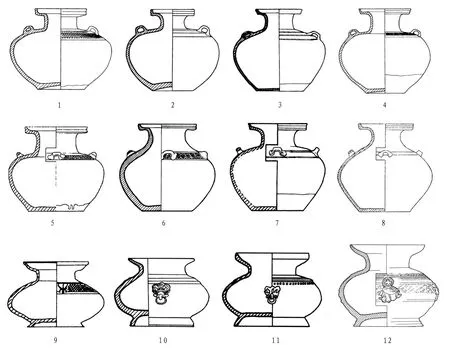

青瓷盘口壶 浅盘口,分双竖系和四横系两型。双系盘口壶在腹深和器高上介于南京上坊M1︰4和湖北老河口李楼M1︰6之间,腹部形态酷似南京窑岗村M30︰10(图二︰1—4)。上坊M1的年代为孙吴晚期[10],老河口李楼M1属泰始九年(273年)[11],窑岗村 M30的年代被推定为 266年稍后[12],因此,马头墓的双系盘口壶亦属孙吴晚期,其年代应在266年左右。四系盘口壶在腹部深度上较南京滨江开发区 M3︰6[13]为甚,但却不及湖北黄梅松林咀 M1︰1[14],整体形态与湖南湘阴剑坡里孙吴晚期墓出土的一件青瓷盘口壶[15]相似(图二︰5—8)。南京滨江开发区M3年代为269年,黄梅松林咀M1年代为294年,故四系盘口壶年代亦为孙吴晚期,具体地说,应在269年稍后。

图二// 瑞昌马头墓出土青瓷盘口壶、唾壶及其对比材料

青瓷唾壶 喇叭口,短束颈,扁鼓腹,矮圈足。类似形态的唾壶见于南京长岗村M5,其腹深和器高较江苏金坛方麓墓(260年)所出者[16]为甚,但却不及南京仙鹤山M7︰2(图二︰9—12)。长岗村M5属孙吴晚期[17],仙鹤山M7的年代被推测为西晋[18],故马头墓所出唾壶应属孙吴晚期。

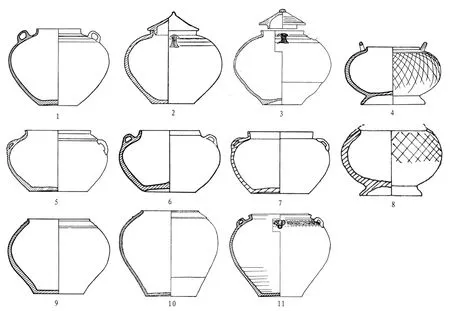

青瓷双系罐 分深腹和浅腹两型。深腹者口径小于底径,小平底,与南京郭家山 M7︰3[19]、句容陆家园孙吴墓[20]所出同类器酷似(图三︰1—3),故其年代应为孙吴;浅腹双系罐口径与底径相近,底部较大,与南京郭家山M7︰9、东善桥“凤凰三年”(274年)墓[21]所出者属同一类型,且在腹深和器高上介于它们之间(图三︰5—7)。南京郭家山M7年代为259年,故瑞昌马头墓所出青瓷浅腹双系罐年代应在259—274年。

图三// 瑞昌马头墓出土青瓷双系罐、无系罐、圈足罐及其对比材料

青瓷无系罐 短沿,大口,鼓腹,下腹略内凹,平底。相同类型的罐在六朝墓葬颇为罕见,可资对比者只有宜兴周墓墩M2出土的一例[22](图三︰9、10)。不过,它们在腹深和器高上差异显著,周墓墩M2所出者接近南京江宁上湖M1︰15[23](图三︰11),江宁上湖M1属西晋晚期,马头墓所出者则与前揭句容陆家园吴墓中的双系罐相仿,故其年代应为孙吴。

青瓷圈足罐 直口,肩部两侧竖置环形耳,扁鼓腹。相同类型的罐见于孙吴西晋墓葬,如湖北武昌莲溪寺吴墓(262年)[24]、南京邓府山M6[25]、江宁下坊村吴墓(272年)[26]、句容孙西村墓(294年)[27]和南京石闸湖墓(302年)[28]等。其中,南京邓府山M6︰10和江宁下坊村吴墓所出者腹部饰网格纹,与马头墓的圈足罐相似度最高(图三︰4、8)。邓府山M6的年代,可依其报告意见定为孙吴,故马头墓的圈足罐亦应属孙吴。

青瓷魂瓶 属于仝涛先生划分的A型Ⅰ式魂瓶,年代为孙吴早期[29]。

青瓷灯 由灯盏、灯柱和浅腹承盘构成。类似形态的瓷灯仅见于湘阴剑坡里孙吴晚期墓(图四︰1、2),故马头墓所出者的年代应为孙吴晚期。

图四//瑞昌马头墓出土器物及其对比材料

青瓷熏 敛口,肩部两侧竖置环形耳,鼓腹斜收至平底。相同类型的熏仅见于安徽全椒卜集墓[30]、浙江宁波老虎岩 M5[31]和浙江奉化中心粮库M13[32]。参照发掘简报的意见,卜集墓和老虎岩M5的年代均为孙吴,中心粮库M13属西晋。马头墓的瓷熏与中心粮库M13︰4差异显著,但在腹深和器高上介于卜集M︰10和老虎岩M5︰9之间(图四︰5—7),故其年代应为孙吴。

陶盘口壶 浅盘口,凸肩,鼓腹斜收,双竖系。相同形态的盘口壶在六朝墓葬尚未发现,最为接近者莫过于宁波蜈蚣岭M1︰10(图四︰3、4)。蜈蚣岭M1的年代为260年[33],故马头墓的陶盘口壶应属孙吴中期。

陶罐 敞口,浅鼓腹,双(四)横系。其腹深和器高与南京仙鹤山M1︰4、鄂城鄂钢饮料厂M1东︰38相近(图四︰8—11)。仙鹤山M1的年代为孙吴中晚期[34],故马头墓的陶罐亦属孙吴。

陶双唇罐 内唇稍高于外唇,双竖系[35],矮鼓腹。相同类型的双唇罐见于浙江嵊县石璜镇墓(259年)[36]和鄂城M2212,马头墓所出者在腹部形态上介于它们之间(图四︰12—14)。鄂城M2212的年代为孙吴晚期[37],故马头墓的双唇罐属孙吴中晚期。

铜镜 分“位至三公”镜和连弧狩猎纹镜两种。前者属于《鄂城六朝墓》划分的Ⅴ型Ⅰ式镜,生产和流行于汉末孙吴时期[38];后者在西岗西晋墓中亦有发现,而西岗墓的年代被发掘简报推定为265—280年[39],故马头墓的连弧狩猎纹镜很可能属于孙吴中晚期。

铜钱 大部分为“五铢”,少量为“大泉当百”和“大泉当千”。从墓葬规格和币种构成来看,马头墓符合张翼先生所谓的“墓大钱(孙吴铸币)少”特征,而这一特征的年代跨度为孙吴中期至孙吴末期[40]。

以上对瑞昌马头墓的墓葬形制和随葬品进行了通盘考察,现将各要素的年代制成简表(表一)。据表可知,除青瓷魂瓶和陶质盘口壶外,各种墓葬要素的时限均有重合部分,重合处即孙吴晚期。这一年代晚于青瓷魂瓶所属的孙吴早期和陶质盘口壶所属的孙吴中期。因此,瑞昌马头墓的年代应为孙吴晚期。

表一//瑞昌马头墓断代简表

二、墓主归属探析

如前所述,瑞昌马头墓在平面形制上酷似鄂城和襄阳发现的两例。韦正先生敏锐地指出,襄阳城东街M8在墓葬形制上与襄樊地区常见的东汉魏晋墓不同,可能来源于鄂城地区[41]。据此可知,瑞昌马头墓的平面形制亦是源自鄂城。值得注意的是,迄今发现的江西六朝墓葬中,平面形制受鄂城地区影响者并不限于马头墓一例,另有南昌高荣墓[42]。

高荣墓引人瞩目之处,不止是其平面形制,更在于所出名刺。不过,对此名刺的认识却是见仁见智。发掘简报将名刺所书“沛国相”释为高荣之籍贯,并据此推定该墓下葬年代应在232—238年,白彬先生持相同看法[43]。韦正先生一反简报的观点,认为“沛国相”乃高荣之官职[44]。仅从名刺内容“弟子高荣再拜,问起居,沛国相字万绶”来看,的确无法判断“沛国相”究竟是官职抑或籍贯。因为一方面史籍文献不乏以沛国相为籍贯的记载,著名者如“刘弘字和季,沛国相人也”[45]。另一方面,沛国作为一郡级行政单位,其长官称“相”也不足为奇,胡阿祥先生关于六朝政区的研究成果可资为凭[46]。然而,相同或相似的名刺材料在江西及其邻近的湖北亦有发现,除白彬先生列举的朱然、吴应和史绰墓外[47],另有雷陔[48]、雷鋽[49]和周涉墓[50]。朱然名刺行文分三种,一书“弟子朱然再拜,问起居,字义封”,一书“故鄣朱然再拜,问起居,字义封”,一书“丹阳朱然再拜,问起居,故鄣字义封”;吴应名刺行文亦分三种,一书“弟子吴应再拜,问起居,南昌字子远”,一书“豫章吴应再拜,问起居,南昌字子远”,一书“中郎豫章南昌都乡吉阳里,吴应年七十三,字子远”;史绰名刺书“童子史绰再拜,问起居,广陵高邮字浇瑜”;雷陔名刺书“弟子雷陔再拜,问起居,鄱阳字仲之”;雷鋽名刺书“鄱阳雷鋽再拜,问起居,字仲处”;周涉名刺行文分两种,一书“豫章郡海昏县都乡吉阳里,骑都尉周涉年五十六,字子常”,一残存“问起居,海昏字子常”。上述名刺在行文上虽有些许差异,但大多涵盖了死者的姓氏和籍贯,少量涉及官职,如中郎吴应和骑都尉周涉,然以官职冠于字□□之前者绝无所见。相反,字□□之前冠以籍贯者,在雷鋽之外的其余5位墓主名刺上均有体现。这就无可辩驳地说明高荣名刺中的“沛国相”属籍贯而非官职。

高荣为葬于江西南昌的沛国相县(即今之江苏徐州)人,墓葬形制却取法鄂城地区。这是一个颇为奇特的现象,但却并非孤例,类似者在安徽马鞍山宋山墓[51]和朱然墓[52]皆有体现。宋山墓的墓主虽无定论,但为孙吴宗室却已成为学界共识[53],其平面形制与鄂城鄂钢饮料厂M1如出一辙,故应由鄂城地区传入[54]。朱然祖籍丹阳故鄣(今浙江安吉),墓葬形制与《鄂城六朝墓》中的Ⅲ型2式相近,当系鄂城地区文化因素[55]。看来,孙吴时期葬身今之江西、安徽的江浙籍高等级人士,在墓葬形制上曾一度效仿鄂城地区。瑞昌马头墓规模大、随葬品丰富,墓主绝非等闲之辈,平面形制亦可溯至鄂城地区,这些都与高荣墓、宋山墓和朱然墓的情形相似。那么,其墓主是否也系江浙人士呢?虽因缺乏墓志、买地券、名刺和印章之类的标志物而无法确认,但也可据其文化属性作一相对合理的判断。

在展开分析之前,首先需要明确的是,墓葬作为几乎囊括古代社会各个方面的综合体,其内涵丰富、构成要素多元,不同要素的性质和意义不尽相同。其中,以墓葬建筑、明器等丧葬专用要素为表征的丧葬文化,是其所属文化系统中最为顽固的内核[56],故可作为考察墓主归属的重要线索和依据。具体到马头墓来看,其平面形制受到了鄂城地区的影响,魂瓶、鸡笼、猪(狗、鹅)圈、鞍马、牛(车)、灶和火盆之类的明器则需作专门讨论。其中,魂瓶流行于江浙一带,其他区域罕见[57];鸡笼笼身呈卷棚状,下设四足,类似形态的器物仅见于南京张王山 M1[58]、五塘村 M2[59]和板桥公社墓[60](图五︰1、6);猪(狗、鹅)圈圈体平面呈圆形,侧壁或设栏杆,类似形态的器物在江浙地区孙吴西晋墓葬中颇为常见,如浙江嵊县大塘岭 M95︰35[61]、浙江安吉天子岗 M3︰13[62]和南京张王山 M1、迈皋桥西晋墓[63]、句容孙西村墓、浙江绍兴凤凰山墓[64]所出者(图五︰2—4、7—9)。火盆敞口浅腹,腹部附扁平状把手,底部设三足,类似形态的器物在江浙地区孙吴西晋墓葬中屡见不鲜,如嵊县大塘岭M104︰14、安吉天子岗M3︰7和宜兴周墓墩M2、绍兴凤凰山墓(313年)所出者(图五︰5、10)。因此,它们均应为江浙地区文化因素。鞍马、牛(车)往往被视作“晋制”的重要组成部分[65],然而,其在金坛方麓东吴墓中就有发现。金坛方麓墓的年代为260年,早于西晋立国的265年,故其鞍马、牛(车)显非洛阳因素。相应的,马头墓中的鞍马、牛(车)也就不可断定为洛阳因素,其墓主和中原地区可能并无什么联系[66]。陶灶平面作半截橄榄状,类似形态的器物在六朝墓葬中仅此一例,不过却流行于两汉,在两湖、江浙地区均有发现[67],文化属性尚不十分明确。

图五// 瑞昌马头墓与江浙地区吴晋墓葬出土明器对比图

综上,瑞昌马头墓的平面形制取法鄂城,随葬的明器则多见江浙地区文化因素。它们的文化渊源虽有不同,但在墓主归属的指向上却可调和统一。调和的关键即在于,上揭高荣墓、朱然墓和宋山墓的相关情况表明,墓葬形制取法鄂城地区者亦有可能属江浙籍人士,马头墓当然也不例外。江浙文化系统的明器集中出现于马头墓更是强化了这种可能。换言之,马头墓墓主来自江浙一带,是对其丧葬文化兼具鄂城和江浙地区特色最合理的解释。至于葬身马头墓的江浙籍人士为何在墓葬形制上效仿鄂城,则可于“古武昌墓葬中心区”[68]的地位中求解。这种地位是由古武昌政治上的重要性决定的,至迟在孙吴灭亡后的西晋便不复存在[69]。由此也可进一步证实,马头墓的年代不会晚至西晋。

三、相关历史背景钩沉

江浙人士葬身都城以外的他乡之地,在孙吴时期并不鲜见。对此,韦正先生已着先鞭,并引《三国志·吴书·孙休传》之“诸葛恪秉政,不欲诸王在滨江兵马之地,徙休于丹阳郡”推断,“长江沿线为孙氏之命脉,诸王与将相大臣生前迭守死后葬于滨江兵马之地,可能是孙吴时期的习惯做法”[70]。不过,限于主旨等原因,韦先生所论墓例尚欠全面,亦未深究这一习惯做法的历史成因。实际上,相关例证除其列举的马鞍山宋山墓、朱然墓、朱然家族墓,当涂孟赟墓和鄂城鄂钢饮料厂M1、孙将军墓、吕范墓外,尚有武昌郑丑墓[71]、彭庐墓[72]和鄂城史绰墓[73],以及本文论证的南昌高荣墓和瑞昌马头墓。韦正先生曾对孙吴高等级墓葬作了阶层划分。在其划分序列中,宋山墓和饮料厂M1属于第二等级,墓主为孙吴宗室;朱然墓、朱然家族墓、孙将军墓、郑丑墓、彭庐墓和高荣墓属于第三等级,墓主官职在二至五品之间[74]。瑞昌马头墓的规模在朱然墓之上,但却不及饮料厂M1和宋山墓,形制更与后二者迥然有异,故应属韦先生所分的第三等级;孟赟、吕范墓的规模和形制不明,但前者为“吴故夷道奋威将军诸暨都乡侯”,后者官至前将军、大司马,封南昌侯[75],亦可归入上述第三等级;史绰墓砖室长仅3.3~3.55米,与前揭9座墓葬相差甚远,随葬品亦不丰富,但其墓主并非普通人。白彬先生据“童子史绰再拜,问起居”之类的名刺认为,史绰为受“童子箓”的道士,去世时的年龄不到20岁[76]。发掘简报推测,年少的史绰客死武昌,或与在此任职的亲朋不无关系,“由此可知其身份,当为封建统治阶级中的中、上层人物。”

综上,葬于今之湖北、江西和安徽的江浙人士的身份地位不低,墓葬所在多为长江沿线的要地,尤其是瑞昌马头墓,正处于长江南岸。照此观之,韦正先生所谓“诸王与将相大臣生前迭守死后葬于滨江兵马之地”,堪称中的之论。

然而,不容忽视的是,“东吴于三国之中特优待大臣,将相大臣……死后却一反汉代归葬传统,为特可注意之现象。”[77]既然如此,则该现象不宜止于“可能是孙吴时期的习惯做法”之推断,必有其深刻的社会历史根源。《吴书·孙权传》载,(黄龙六年,即234年)诏曰:“夫三年之丧,天下之达制,人情之极痛也……世治道泰,上下无事,君子不夺人情,故三年不逮孝子之门。至于有事,则杀礼以从宜,要绖而处事……遭丧不奔非古也,盖随时之宜,以义断恩也……方事之殷,国家多难,凡在官司,宜各尽节,先公后私,而不恭承,甚非谓也。”并请“中外群僚,其更平议,务令得中,详为解度。”[78]顾谭“以为奔丧立科,轻则不足以禁孝子之情,重则本非应死之罪”并试图作出调和,提出“长吏在远,苟不告语,势不得知。比选代之间,若有传者,必加大辟,则长吏无废职之负,孝子无犯重之刑。”将军胡综的态度却坚决强硬得多,认为“方今戎事军国异容,而长吏遭丧,知有科禁,公敢干突,苟念闻忧不奔之耻,不计为臣犯禁之罪,此由科防本轻所致。忠节在国,孝道立家,出身为臣,焉得兼之?故为忠臣不得为孝子。宜定科文,示以大辟,若故违犯,有罪无赦。以杀止杀,行之一人,其后必绝。”丞相顾雍赞同这一主张。“其后,吴令孟宗丧母奔赴,已而自拘于武昌以听刑。陆逊陈其素行,因为之请,权乃减宗一等,后不得以为比,因此遂绝。”类似记载另见于《吴书·是仪胡综传》[79]。孙权死后,诸葛恪与其弟诸葛融书信亦再申此事[80]。诚然,奔丧立科与死后不归葬并非一事,但二者在迎合统治者“杀礼以从宜”的主张上是高度一致的,实为一个问题的两个方面。由前者推导出后者,是不难想象和理解的。

饶有趣味的是,东晋南朝在立国形势和守国策略上基本沿袭孙吴[81],但却一反其死后不归葬的习俗,宋齐梁陈四朝甚至出现了国家下令送归的情况[82]。可见,孙吴不归葬的原因不止是“戎事军国异容”的时局,更在于统治者的强烈忧患意识。这种意识在孙吴政权对待符瑞和谣谶的态度上就有体现[83],瑞昌马头墓及前揭类似墓例则可视作相应的实物表征。

瑞昌马头墓的学术价值还可置于江西六朝墓葬的背景中略申一二。滕雪慧先生列表登记了江西六朝墓葬的基本情况,据其附表十一[84]知,确切的西晋墓葬鲜见模型明器,东吴墓葬则不然。马头墓的年代调整为孙吴后,上述差异体现得更为明显。这与江浙地区孙吴、西晋墓葬流行模型明器的现象截然不同,反映了西晋一统后南方社会发展的区域性差异,个中原因值得深入探讨。