改良式喂养方式在唇裂腭裂新生儿中的喂养效果观察

卓翠芳,梁梅婷,邓美旋

泉州市妇幼保健院整形外科,福建 泉州 362000

先天性唇裂、腭裂为新生儿常见颌面部畸形,主要是指新生儿在出生时,嘴唇表现为裂开状态,如上唇分成2瓣或3瓣,同一侧或两侧裂开,或是完全、部分裂开。虽然近些年来,伴随产前检查手段的不断发展与普及应用,先天性唇腭裂患儿的出生比例也在逐年下降,但其仍是当前临床上比较多见的一种先天性发育畸形,发病率可达到0.1%,尤其是抽烟孕妇分娩的新生儿更易出现这种情况[1]。而出现该类病症的患儿虽同样有吸吮与吞咽能力,但因其口腔与鼻腔是相连通的,故使得吸吮过程中无法在口腔内生成负压,使得乳汁容易进入鼻腔及气管,引起呛咳,从而造成了喂养困难[2]。而长期进乳量不足,不仅会影响其生长发育,还会影响到手术时机的选择,甚至会引发术后各类并发症,由于28 d以内的新生儿无法立即进行手术治疗,故选择合适的喂养方式对唇腭裂患儿有着重要作用。因此,本研究旨在探讨改良式喂养方式的喂养效果,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择泉州市妇幼保健院2019年1—12月收治的80例唇腭裂患儿作为观察对象。入选标准:所有患儿均为新生儿,满足临床诊断标准,且经体格检查无异常,胸透、凝血机制与心电图及血尿常规等检查显示正常。采取数字表法将患儿分成甲组和乙组,每组各40例。甲组:男24例,女16例;胎龄35~40周,平均胎龄(37.4±1.1)周,I度唇裂20例,II度唇裂伴或不伴有软腭裂16例, III度唇裂伴不完全性腭裂4例。乙组:男25例,女15例;胎龄36~40周,平均胎龄(37.1±1.2)周,I度唇裂21例,II度唇裂伴或不伴有软腭裂16例, III度唇裂伴不完全性腭裂3例。两组患儿一般资料具有可比性。

1.2 方法

甲组采取常规喂养方式。(1)母乳喂养:喂奶前,把患儿放在母亲弯曲胳膊上,使之保持45°斜躺,同母亲面对面,不可平躺,以免乳汁进入气道或鼻腔,帮助患儿含住乳头与大部分乳晕,并用手指按压住患儿唇裂处,以保持其口腔动力。同时母亲大拇指放于乳房上方,其它四指托起乳房以便患儿吮吸,并充分挤压乳窦,便于乳汁排出,喂奶时需注意患儿保持头高身低位,并动态观察其吞咽与面色等情况[3]。(2)汤勺喂养:采用汤勺喂养,即把患儿抱放在腿上,使之倾斜45~90°,然后用汤勺装少量奶液放于患儿唇部,诱导患儿吸食奶液[4]。(3)奶瓶喂养:若患儿双侧唇裂或伴有严重唇腭裂时,其吸吮能力较差,无法自主从母乳中汲取足够乳汁,这时需要奶瓶喂养。一般选用该类患儿专用而其奶嘴柔软度较好的硅胶奶嘴,大小需结合患儿情况来选择,无论过大还是过小,均可能造成患儿呛咳、误吸或吸吮困难。加之患儿吸吮能力较差,需选择质地柔软且支撑力较好的塑胶奶瓶,便于挤压,控制奶液流速。乙组则在此基础上采取改良式喂养方式。首先准备好一个普通奶瓶,一套去掉头皮针的一次性高输液器,一条一次性小儿胃管与一个小网套,然后把装有奶液的奶瓶放入网套中模仿静脉输液方式倒挂处理,后把一次性输液器上端针孔扎入奶嘴固定,而输液器下端则连接准备好的小儿胃管前段(大约15 cm),接着仿照静脉输液排液方式将输液管内气体排出,把同静脉输液器相连接的胃管前段放入患儿健侧口角内,并用手固定。同时结合患儿唇腭裂程度与身体状况合理调整滴速与流量,并在进食后使患儿趴卧肩头,用手轻轻拍打其背部大约5 min,以促进奶液下咽,减少胀气[5]。另外,在改良喂养方式、选择适合喂养方式的同时,临床护理人员还需做好对患儿及其家属的相关护理工作。(1)强化喂养指导:对患儿家属实施一对一喂养技术指导,在家属喂养时,护士需在身旁监督指导,及时纠正其不良喂养行为,同时根据患儿情况合理安排奶量摄入,少食多餐。(2)强化喂养安全:喂养期间叮嘱家属做好心理准备,不可操之过急,需缓慢喂养,并注意观察患儿面色与情绪变化,以免出现呛咳反应。(3)口腔护理:护士需每天为患儿清理口腔2次,可在喂奶后给患儿用少量水,帮助清理口腔,确保伤口清洁。(4)心理干预:多数患儿家属对疾病缺少相关认知,极易出现焦虑、不安等不良情绪,从而对喂养效果造成一定影响,对此,医护人员需详细告知患儿家属疾病相关情况、后续手术治疗方案与相关喂养知识,并向其讲述一些成功手术案例,以提高其治疗信心,最终以乐观、积极的心态面对可能的手术治疗与围手术期的喂养操作。

1.3 观察指标

观察记录两组患儿出现窒息、吸入性肺炎与呛咳等并发症的发生情况,同时向患儿家属发放调查问卷,对喂养方式满意度进行评价,分为非常满意、满意及不满意三个等级,同时要求家属填写患儿既往体重、身高与出生后1个月的身高体重[6]。

1.4 统计学方法

采用SPSS 20.0软件进行统计分析,计量资料以均数±标准差(x±s)表示,组间比较采用t检验,计数资料以例数和百分比(%)表示,组间比较采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

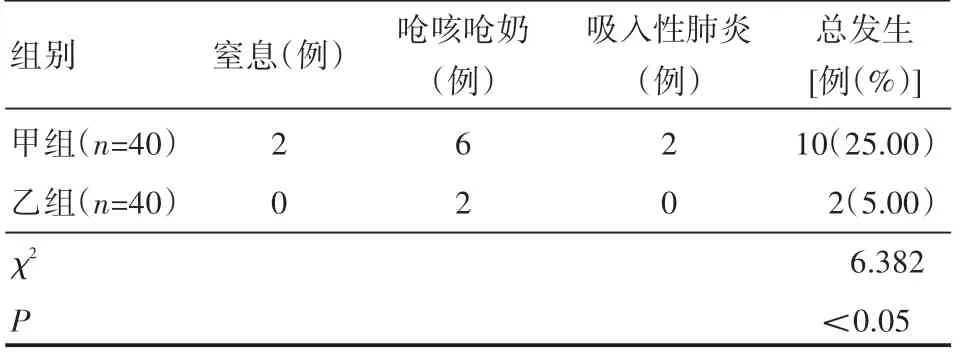

2.1 两组患儿并发症发生情况

甲组并发症总发生率显著高于乙组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患儿并发症发生情况

2.2 两组患儿家属对喂养方式满意度情况

乙组患儿家属满意度高达100%,显著高于甲组家属的90%,差异有统计学意义(χ2=6.382,P<0.05)。

2.3 两组患儿相关指标

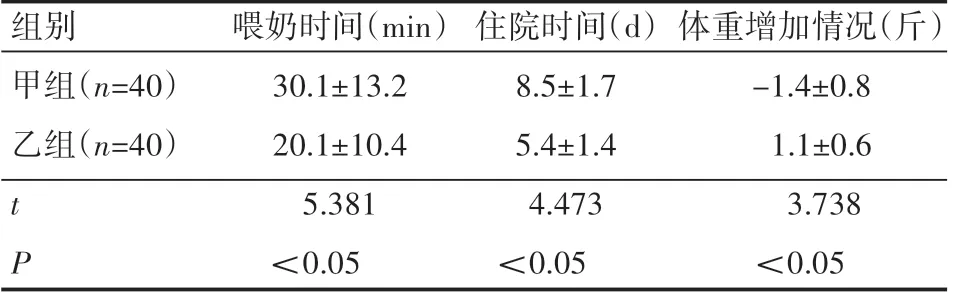

乙组喂奶时间、住院时间与体重增长情况均显著优于甲组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患儿相关指标(±s)

表2 两组患儿相关指标(±s)

组别甲组(n=40)乙组(n=40)t P喂奶时间(min)30.1±13.2 20.1±10.4 5.381<0.05住院时间(d)8.5±1.7 5.4±1.4 4.473<0.05体重增加情况(斤)-1.4±0.8 1.1±0.6 3.738<0.05

3 讨论

先天性唇腭裂作为一种常见的先天性畸形类型,大约占面部畸形的三分之二,该病症不仅会对患儿语言功能发育造成影响,而且还可能使之面部出现塌陷,严重影响到患儿身心健康,对今后的生活、学习与工作造成极大影响[7]。这个生理缺陷还对其喂养造成很大困难,故喂养困难也是造成该病症患儿生长发育不达标、体质差的一个重要原因,甚至可能引发肺炎、腹泻等病症。虽然目前修复手术为该类患儿治疗的主要方法,但对于新生儿而言,并不适合一出生就行手术治疗,因此,做好新生唇腭裂患儿的喂养工作,使之营养达标,是后期展开手术治疗的基础。不当的喂养方式可能对患儿咀嚼、吞咽等能力的发展,体格智力的发育造成影响。有研究表示,唇腭裂患儿主要喂养困难就是“呛咳溢奶频发”“喂养工具不合适”“上呼吸道感染频发”,且喂养问题主要集中发生在喂养早期阶段,因此,唇腭裂患儿出生后就必须尽早展开喂养干预。但是按照传统喂养方式,唇腭裂新生儿在出生后便会开始使用汤匙进食,但因新生儿免疫力与抵抗力较差,故多数不习惯汤匙喂养,不能配合,造成喂奶过程中的哭闹、躁动,从而极易诱发呛咳、窒息或吸入性肺炎等并发症,加之喂养方式的不当还可能造成新生儿进食不足与营养不良,从而无法满足其生长发育需求[8]。临床针对唇腭裂患儿多采用母乳、汤勺、滴管或奶瓶等喂养方式,不同喂养方式各有利弊,因此,本研究采取改良式喂养方式。患儿的进食器前端选取的是胃管前段,虽然同乳头相比较硬且小,但总体圆润,含在嘴里有乳头之感,且可限制患儿吮吸,而乳液持续恒速的输入可避免患儿吮吸疲劳,也避免了家属汤勺喂养的麻烦,最为重要的是能减少患儿呛咳、呛奶等情况的发生[9]。通过强化喂养指导,可明显提高患儿家属对疾病喂养知识的认知程度,保证了患儿的营养充足。强化喂养安全工作大大降低了呛咳和抓挠行为的出现,保证了喂养安全。口腔护理则明显提高了患儿口腔清洁度,避免了感染的发生。喂养针对性心理干预,在很大程度上提升了患儿家属对喂养与治疗的信心和配合度,便于临床相关工作的有序展开。本次研究结果表明,改良式喂养方式不仅可较好满足新生儿所需的生长发育要求,还能减少患儿出现吸入性肺炎、呛咳及呛奶等并发症发生情况。但不管哪种喂养方式,在喂养护理过程中均需注意以下几点。(1)唇腭裂患儿喝奶时均会吸入少量空气,从而造成胃部不适、腹胀等,故喂养后需适当为其拍背将空气排出。(2)喂养过程中,需动态观察患儿呼吸、面色等体征变化,若出现面色青紫、哭闹或烦躁等异常情况,需立即停止喂养,如有必要,还需及时帮助其清理呼吸道,确保呼吸道的通畅。(3)呛咳或呛奶是唇腭裂患儿常见情况,故喂养中出现这种情况,无需惊慌,及时暂停喂养,使之有足够时间咳嗽或打喷嚏,以尽快疏通气道与食道[10]。

此外,唇腭裂患儿喂养技巧培训与专业口腔护理人员培训也有待加强。相关调查显示,许多体重不理想的唇腭裂患儿家属表示,“刚开始根本不晓得如何喂养”“不晓得使用何种喂养工作”“孩子一吃奶就容易咳嗽,而且吃的慢,没吃几下就睡着了”,这些均说明唇腭裂患儿家属迫切需要专业人员指导其正确喂养[11]。为此,必须加强产科相关护理人员与患儿家属关于基本喂养技巧的培训,便于家属在患儿出生后立即得到相关喂养指导,从而减轻其喂养困难,降低各种喂养并发症发生率。

综上所述,针对唇腭裂新生患儿,采取改良式喂养方式可明显降低并发症的发生,提高家属满意度,整体效果显著。但是,需具体结合患儿唇腭裂裂隙程度、胎龄、体重及病情等情况,采取对应喂养方式,而不是仅仅采取某一种喂养方式,以此不断提高患儿喂养成功率,确保患儿输入足够营养,减少相关并发症发生。