突发性公共卫生事件中的个体非理性行为引导策略

——行为经济学的视角

畅新燕,李绍华,陈石

(西南石油大学,四川 成都 610500)

0 引言

COVID-19是对全球健康的威胁,中国政府强有力的防控措施在短期内有效的控制了其扩散。然而,强有力的措施必然伴随着高成本投入和对经济的严重损害。在防控逐步进入常态化的情况下,寻找一些低成本的方法是保证疫情防控可持续的重要条件。新古典或主流经济学认为,人们为最大程度的发挥其长期最佳利益,拥有稳定的偏好和始终如一的理性行为。这种行为模式影响了公共卫生政策的设计[1]。但在突发性公共卫生事件中,人们的行为并非完全理性,可能表现出受到冲动、有限意志、有限信息等因素影响的大量非理性行为,例如恐慌情绪导致的物资哄抢。行为经济学基于心理学和神经科学等领域的成果,关注完全理性可能受到限制的方式以及在特定社会规范或环境下的行为选择,通过预测和理解人们的行为,以期制定更有效的和更有效率的公共政策。

1 文献回顾

对流行病或其威胁的反应是恐惧和逃避,责备和解释以及对当局的呼吁。在流行病暴发期间,个人可能会改变其行为以降低感染的风险。这是由于他们的疾病对身体造成的影响,也可能是由于公共卫生公告要求他们这样做的(Brauer,2011)。当面临风险时,人们会经历一个复杂的过程,即收集信息,决定如何做以及与他人交流有关其行为有效性的信息。社会影响力可能会干扰个人经历,使同伴群体和群体互动成为重要因素。策略的选择取决于行为方面,人与人之间复杂的互动[2]。2003年SARS爆发时人们的行为反应,例如戴口罩,更频繁地洗手和避免拥挤的地方,对遏制这一流行病做出了重要贡献(Lau et al.,2004)。在2009年H1N1大流行期间,人们参与自我保护行为的意愿在一定程度上取决于对疾病的焦虑程度,对疾病的感知风险,对自我保护措施的感知效能,以及家庭人数等因素(Lau, Griffiths, Choi, Lin,2010)。超过75%的受访者将避免拥挤的环境作为对流感大流行的预防措施(Sadique et al.,2010),人 们 增 加 了 洗 手 次 数(46%),掩 盖 了 咳 嗽 和 打喷嚏(27%)的行为,以降低感染风险(Seale,2011)。Chen和Griffith(2013)发现个体在流行病中的自我保护与患病率和时间高度相关,当流行率很高时,人们会积极采取自我保护;患病率低时则会出现“自我保护疲劳”效应。与感染率较低的人相比,感染率较高的人更有可能进行自我保护[3]。自我控制作为一种抵御力因素,可能会缓解COVID-19感知严重程度与心理健康问题之间的关联。与自我控制能力强的人相比,自我控制能力低的人在遇到COVID-19暴发时更加脆弱,更需要心理帮助来维持心理健康(Jian-Bin Li et al.,2020)。良好的自我控制与减轻危险因素和健康结果之间特别相关。例如,计划和周到可以帮助个人预见并为困难的情况做准备;情绪自我调节可以在出现问题的情况下提供更好的情绪控制;约束和采取行动的能力对于解决问题中的困难非常重要(Wills et al.,2008)。在暴发的上升阶段,对COVID-19的心理和行为反应十分显着。及时发布准确可靠的信息可以降低焦虑水平(Qian& Wu,2020)。行为变化还与政府的参与程度、对疾病的认识以及爆发的阶段有关,这些因素因疾病和环境而异。

目前越来越多的行为经济学成果被用于改善人们在突发公共卫生事件中的行为。Thaler和Sunstein(2008)提出的“默认选项”大量运用于各类健康保险中。简单地提示(促使)个体制定计划会增加受试者最终参与提示的健康行为(例如免疫接种,健康饮食和癌症筛查)的可能性(Madrian,2014)。通过电子邮件向患者发送下次流感疫苗的预约时间和地点可以使疫苗接种率提高36%(Chapman et al.,2010)。安装了低成本皂液器的印度家庭中有23%的人每天在晚餐时间都使用这些皂液器(Hussam et al.,2017)。流行病的爆发存在一定时间上的延迟,这可能会为理想行为周围的习惯形成提供更多机会,而通过行为干预来促进习惯形成可能会加强这种形成(Hussam et al.,2017)。流行病动力学也可以从另一种意义上加以利用:如果行为干预本身“病毒式传播”,它们将更加有效。更高的饱和度不仅可以通过增加治疗力度来实现,而且还可以在良好行为从被治疗者传递给他人时实现。例如,分发有关良好卫生习惯的信息既可以减少目标人群的传播,也可以增加其他人对良好卫生习惯的采用。

2 突发性公共卫生事件中的个体非理性行为解释与验证

2.1 过度恐慌行为

个体面对现实或想象中的威胁时会本能产生恐慌心理进行自我保护。但是,过度的恐慌会带来个体和群体层面的混乱状况出现,在个体层面恐慌心理会造成不恰当的自我防护或过度回避等过激的行为反应和与焦虑相关的情绪状态;社会层面,恐慌还会造成如抢购、对某些特定人员的歧视和排斥等不良影响[4]。作为有限理性的人,其认知能力是有限的,在判断和决策过程中会受到情绪、意志、认知过程等多种心理因素的影响而陷入认知陷阱。

特沃斯基和卡纳曼(1979)用前景理论描述了个人面临不确定性时的行为决策,解释了现实中违反期望效用理论的决策行为。期望的价值是由价值函数(Value Function)和决策权重(DecisionWeight)共同决定的。

价值函数v(x)实际上反映了决策者对风险的态度,具有三个特征:获得和收益要比损失好;当处于收益状态时,价值函数时凹函数,处于损失状态时是凸函数;人们厌恶损失,受益于损失相比,人们对损失更敏感。概率的权重函数π(p)并不是概率p,是个体对风险事件发生概率的判断,它不遵循概率的一般公理,只是反映决策者对前景行为结果的价值评价。此外,人们对前景行为结果的看法取决于参考点的选取在大多数情况下,个人的现状决定了参考点的选择,与个人性格特征有关。参考点能改变人们对得失的判断,从而改变其对风险的态度。在不确定性情况下,人的思维过程会系统性地偏离理性法则而走捷径,人的思维定势、表象思维、外界环境等因素,会使人出现系统性偏见,采取并不理性的行为。大多数人在判断不确定事件发生的概率时,往往会违背概率理论中的大数定律,而不由自主地使用“小数定律”,即滥用“典型事件”,忘记“基本概率”。

COVID-19的突发性导致人们面临着高度的不确定性,大量的突如其来的信息纷繁复杂,同时又必须在短时间内做出决策,出现行为偏差。为了对在公共卫生事件突发时,是否存在上述前景理论所描述的行为偏差,本文设计了多个情境来从不同角度考察。

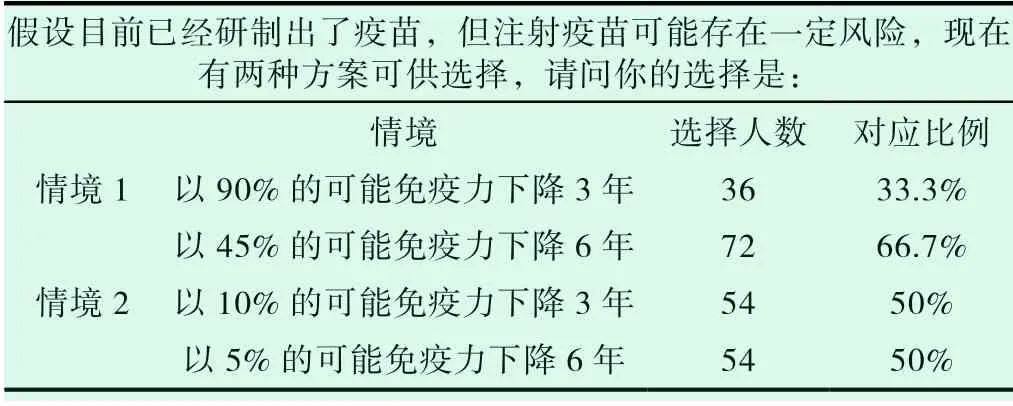

表1中面对不确定事件的损失时,更多的人表现出了对小概率事件的偏好,更加重视小概率的高损失事件。

表1 突发公共卫生事件时的损失偏好

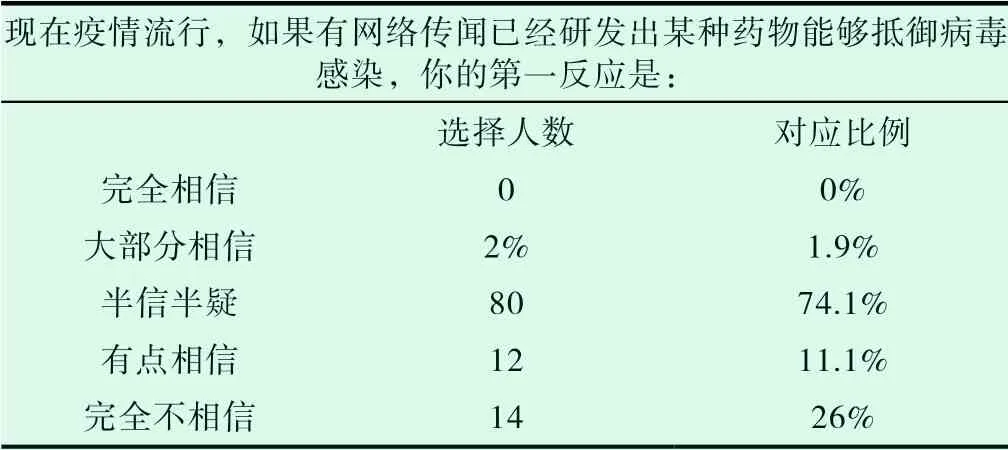

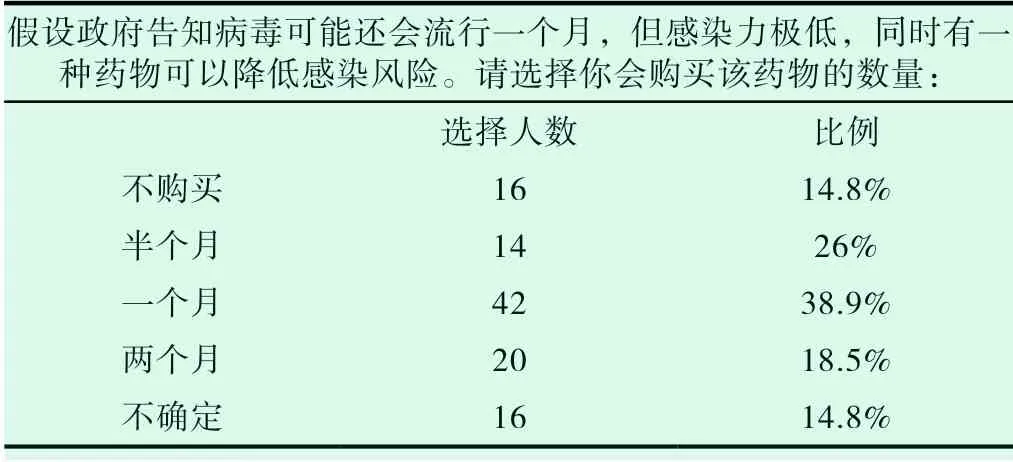

表2 突发公共卫生事件时的过度反应(情境1)

表3 突发公共卫生事件时的过度反应(情境2)

传闻是影响个体行为反应的直接外部条件。情境1的结果表明,人们对传闻大多数半信半疑。如果个体处于信息不充分的状态,就很容易受到干扰,而产生宁可信其有的心理。情境2则充分反映了部分人在疫情时可能出现的过度反应。

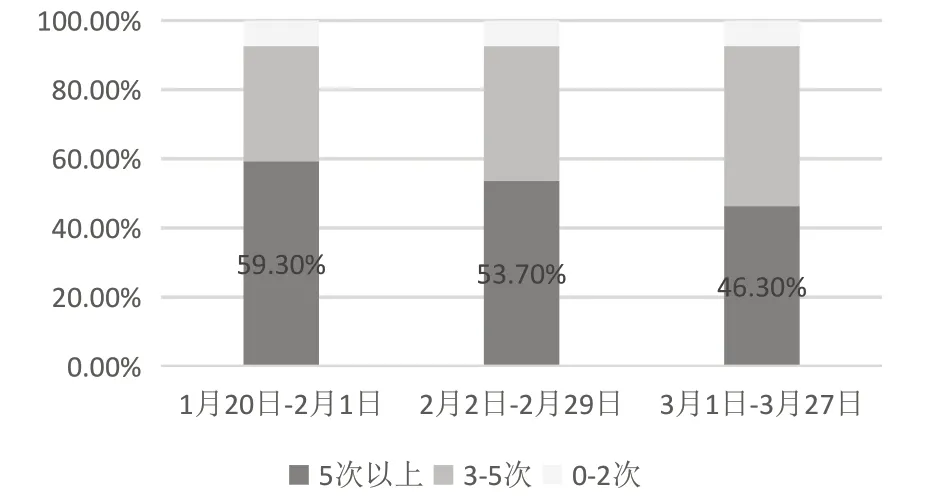

2.2 有限自我控制

洗手、佩戴口罩、社交疏远等行为是防止感染和控制疫情重要手段。疫情出现初期,觉大部分人严格执行了上述行为,但随着时间的推移,部分个体在自我控制方面逐渐弱化。例如,疫情爆发初期每天洗手5次以上的占到59.3%,随着时间的推移,这一比例逐渐下降到53.7%和46.3%。

图1 COVID-19爆发期间不同时间段每天的洗手次数

标准经济学通过贴现模型去解释人们的跨期选择行为,假设个体在不同时间的偏好是固定不便且具有动态的一致性。但在日常生活中,人们的大量行为偏好在动态下是不一致的,随着时间的延后会出现偏好反转。行为经济学家用双曲线贴现函数对偏好反转进行了解释。个体在某一时点上会屈从于某种诱惑,从而是的偏好发生反转。如果未来的偏好可能发生反转,那么个体在当前选择的跨期效用最大化路径就未必在未来得以保持[5]。公共卫生事件突发之时,人们受到强烈的外界刺激,能够从良好的卫生习惯和社交疏远等行为获得较高效用,从而缓解其心理压力。随着时间的推移,部分个体对疫情担忧逐渐下降,例如发现身边没有人感染,洗手和不洗手在防范感染方面没有明显差别等,严格的防控行为效用逐渐减弱,行为偏好可能发生反转,从而出现自我防控意识和行为的弱化。Thaler和Shefrin(1981)提出的双自我模型认为,个体的内心存在两个自我:一个是具有前瞻性的“计划者”,关心未来并进行长期的规划,同时还存在一个短时的自我,只关心当前的“行动者”。计划者考虑未来的效用,而短视的行动者只顾及某一时点上的瞬时效用。计划者至少在一定程度上能够意识到未来会发生的冲突,并通过采取预先保证来控制行动者的行为。Loewenstien和O’Donoghue(2006)结合神经科学中大脑模块化的有关概念提出“二元心理系统”假说。该假说认为,个体对外界信息刺激的处理可划分为两类独立但又密切联系的系统:情绪系统和慎思系统,情绪系统只关心眼前的效用,慎思系统关心长期的效用,因此两个系统之间存在冲突。慎思系统可对情绪系统实施一定的约束或控制,但需要花费一定的成本[6]。

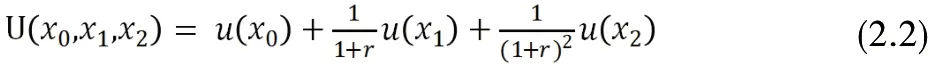

参考上述理论,本文假设个体的健康防控由3个时期构成(t=0,1,2),个体的跨期决策受到情绪系统和慎思系统的共同主导。对于情绪系统,无论在哪一期都只试图实现当期效用的最大化,反映“只关心眼前利益”的倾向,设效用函数为u(xt),其中xt表示每一期的收益。慎思系统关心整个疫情防控周期的效用最大化,反映“具有长远计划”的倾向,效用函数表示为:

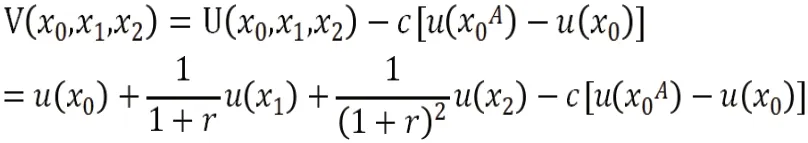

其中,r为时间偏好率,慎思系统实际上对于为标准经济学下的贴现效用模型。如果假设是能使情绪系统在时间t实现效用最大化的值,c[u(xtA)-u(xt)]为慎思系统为了防止情绪系统偏离最优值而支付的控制成本,情绪系统偏离最优值越远,则控制成本越高。因此,当个体处于第0期,即疫情爆发初期时,最大化目标效用函数可表达为:

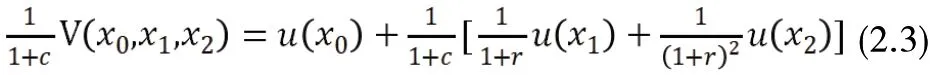

由于u(x0A)为一个常数,上式可以等价为:

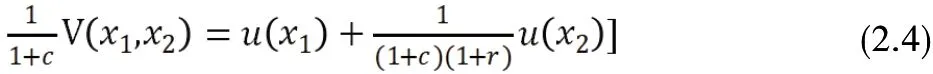

当个体进入第1期时,最大化效用函数变为:

从式(3)中可以看到,个体的自控能力取决于每一期的控制成本的大小,随着时间的持续,在没有新的外在刺激刺激的情况下控制成本将逐渐升高。自我控制能力将很容易在短期内被耗光,因为人们无法继续无限期地抵制住诱惑。此外,当人们必须在某一方面应付更多压力时,就容易丧失在其他方面的控制力。

3 突发性公共卫生事件中的个体非理性行为的规范与引导

3.1 过度恐慌行为

人们依据经验、信息和参照点进行决策,认知偏差而导致的风险高估是恐惧的主要来源。受公共卫生教育不足的影响,我国普通民众缺乏基本的医疗知识,加之病毒在传染机制、感染后果的未知以及有效治疗手段的缺乏,进一步导致了部分个体的认知偏差,从而产生过度反应,出现抢购、群体逃离等事件。从影响公众认知偏差的因素中,查找,并通过多种途径来减少和消除可能被高估的风险,是缓解公众过度反应的首要策略。长期以来,公共危机事件中政府与民众的沟通是“官本位”的,处理危及事件的依据是:信息的充分公开会引起民众的恐慌,影响社会稳定,对公众具有极大的不信任[7]。而前景理论认为正是信息的缺乏是个体出现认知偏差的重要影响因素,导致人们更多的相信谣言,并引起更大的恐慌。COVID-19的防控中民众情绪的逐步稳定也正是得益于各级政府对信息的公开。第二,提供有效的参照点。只有没有直接个人经验的个体才容易受到媒体信息的诱导;有直接的个人经验的个体则较少接受新的信息而改变自己已有的态度[8]。验证实验中发现,年级稍长、经历过SARS事件的个体出现风险高估偏差的概率相对较低。COVID-19的未知性和基本医疗知识的缺乏是产生认知偏差的重要影响因素。可以将新病毒的威胁与之前SARS、Zika等传染性疾病的伤亡数据和发生可能性进行相互对比并告知给公众,可以降低被高估的风险,减少事件威胁的预期,减缓恐惧感。第三,让专家说话。如果没有一般稳定的风险态度,那么在进行决策时就不可能做出可靠的风险决策预测[9]。建立一个稳定的风险态度需要个体对某些权威信息的充分认知和信任。在突发性公共卫生事件中,专家和技术人员比官员更容易获得公众的信任。例如官员口中的“不确定”往往被人们理解为政府决策的犹豫,而专家口中的“不确定”则会让人理解为基于科学和理性思考后的合理结论。公众与专家在风险认知上的差异不仅是知识水平差异的结果,也是由风险沟通中的角色和利益等决定的。这种差异性的存在为更好地认识风险的结构提供了丰富的信息,也为建立政府与民众间的相互信任指明了方向。

3.2 有限自我控制

行为经济学对动态不一致的解释框架是:外部环境变化→决策者偏好变化→决策者行为选择变化。长期计划的执行取决于每个短期控制成本的大小,而随着时间的持续,控制成本会逐渐上升,从事出现偏好的反转。在疫情防控的自我控制中可以吸取一些行为经济学研究成果,对个体行为进行有效的干预和引导,从而提高防控效果。第一,简单的定期提示。如果对自我控制进行重复锻炼,那些受过锻炼的人在任务中的自我控制就比那些未受锻炼的人强[10]。简单的定期提示有助于个体决策者在不同时期重新审视当期行为与长期目标的偏离,降低慎思系统对情绪系统的控制成本。社区等公共卫生产品供给机构可以通过标语、定期短信提醒等方式对社区内居民的卫生行为进行干预,实现防控措施的长期有效。第二,示范。学习与了解自身偏好对决策者在柔性和承诺间的选择是有价值的,但因为这种学习须暴露在诱惑之下,从而也是有成本的。简单的示范或新知识的不断提供可以增加个体行动者在持续期中的认知资源,从而提高持续行动的兴趣。防控期间可以通过媒体公益广告、宣传画报张贴、短视频分享等形式向居民提供防控行为示范,增加认知资源,改善行动偏好。第三,承诺。决策者通常会过高或过低地估计自身抵制诱惑的能力。当决策者对其目标状态存在足够承诺时,具有现状偏见的决策者会倾向于早早停止。承诺技术包含三种类型:胡萝卜合同、大棒合同和有约束力的承诺。存在自我控制的双自我决策者更倾向于使用胡萝卜合同来抵制诱惑,其为决策者提供了承诺与柔性间更为容易的权衡。签订带有“胡萝卜和大棒”性质的承诺书,并督促其进行随时对照,允许定期兑换“胡萝卜”有利于双自我决策者在长期中抵制外在的不断诱惑。