浅谈“批注策略”在统编教材中的运用

傅鸣艳

【摘要】“不动笔墨不读书”是徐特立先生提出来的一种读书经验,也是语文课堂上出现频率较高的话语。而现在阅读教学中普遍存在着浮、浅、散、空等问题,学生批注时“假、大、空”等问题真的引起重视了吗?“批注策略”不仅是源于阅读的需要,更是增长学生阅读兴趣,培养语文阅读技能的有效方式。浅谈“批注策略”的几点思考,力求阅读批注向“实、小、真”转变,真正实现批注服务阅读,助力学生阅读素养提升。

【关键词】批注策略;阅读能力;核心素养

一、批注须尊重文本

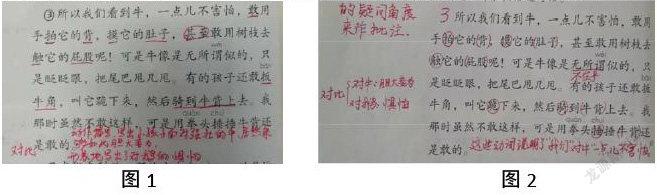

“浮、浅、散、空”是学生在文本阅读时经常出现的问题,一般是教师教学过程中出现了失误。教学太过急于求成,批流于形式,具体表现为教师说,学生做笔记,缺乏理解性批注。(如图1)同样教学《牛和鹅》,同样让学生写批注,通过对比,可以注意到图1学生的所作批注是较为复杂的,所做批注只是老师课上所讲,缺乏自我思考。而右边的学生的批注具有自我分析,文本理解较为到位。不同学生批注产生迥异的缘由在于:该教师在教学时只关注学生的笔记而缺乏引导,导致批注内容流于考试中的赏析形式,另外一个教师在带领学生进行阅读批注时,不仅注意到了需要引导学生从手法角度去分析,更是对句段中的人物形象进行分析。(如图2)

学生是课堂主体,教师不能直接将批注阅读“塞入”某个教学环节,这无异于传统的满堂灌教法,而是要学生通过自己完成批注,完成与文本对话,让阅读回归到文本本位。如此,阅读批注策略的作用与意义才得以实现。

二、批注应尊重学段特点

1.第一学段——符号批注

批注的形式主要有符号批注和文字批注两种形式。符号批注包括用“O”来圈出不认识的字,用“△”来标记要求学的重要文字,用“……”来标出文章中用得好的字或词、用“~”标记文本中好的句子、用“——”来标出文本中需要进行重点理解的句子等。低段的学生字词储量少,难以用大量文字来表述自己的感想,因此符号批注独具的生动有趣的特点,非常适用于低段孩子。

2.第三学段——主题批注

在第三学段中,学生的思维更具有独立性,具有一定的判断能力,理解文本的能力有所增强。教师依据教学目标和每一学段的教学特点来确定教学主题,在教学主题的带领下让学生的阅读有所方向和目标,让学生能够主动深入了解文本内容,品味字词,深入琢磨主题,领悟表达情感。

(1)从“单元”入手

教材所制定的每一个单元,学习提示能够给教师和学生带来一些信息,其中最重要的的是:本单元课文的学习主题和本单元学习需要掌握的技能。依据不同单元的特点,教师需要依据教学目标及单元主题自由选择批注主题。

通过分析和理解本单元学习目标,可以确定本组课文的学习要点,让标注在阅读中实现工具的价值,又不失人文性,依据教材编写者的意图进行学习,在学习中提高学生阅读能力。

(2)从“文体”入手

文体的差异性导致阅读批注也会产生差异。讲授写人记事的文章,教师需要引导学生抓住人物的细节描写,批注人物形象,从而推测人物的性格特点。写景状物的文章理解关键之处在于抓住修辞手法的运用,进而体会文本的内容特点,教学中需要联系写作手法,引导学生体会作者的思想感情。最后,还利用写作背景,来挖掘作者的情感及中心思想,深入分析了解作者的创作风格,加深对作者的认识。

(3)从“学生”入手

第三学段是小学阶段的最高学段,学生的能力参差不齐,主要表现在学习水平、学习特点和学习内需上。教师要根据学生之间的不同点,设计具有理解层次的批注任务。不同学段的批注方法之间是相辅相成的,一个高阶段是低阶段的积累和深入,并且呈螺旋上升的态势。培养学生阅读时批注的习惯,同时把握机会学会与同学老师一同分享,在交流中有所收获,阅读的最终目的就能够实现。

三、批注须持之以恒

学生学习批注阅读并非一蹴而就,一部分学生一开始只是简单的模仿,并不能深入文章有独特的发现或体会。这时就需要教师有一定的引导,循序渐进,日积月累地阅读练习,才能使学生更好地利用批注接触文本,展开思维阅读。

1.任务驱动

课前的预习,课堂上的教学,教师都需要给学生作一定的“批注要求”,让学生动起笔,开动脑筋。通过任务型阅读,学生在阅读时就有了方向,减少了盲目批注的可能性,并为孩子从“被动批注”到“主动批注”架起桥梁。课堂上教师需要展示一定的课件,课件示范对于小学生来说是非常重要的,教师需要发掘他们课堂上强大的模仿能力。

2.同伴示范

教师可让学生在小组内互相传阅,比较彼此做出的批注。这个过程,通过别的同学的阅读,讨论,学生可以修改、完善自己的批注,尤其是词句表达上的准确程度。一方面促进他们对课文内容的进一步理解,另一方面提高他们的书面表达能力。分享这些批注时,教师可先处理他们提出来的问题:有时直接回答他们的疑问,有时让其他学生先来回答。然后,围绕他们批注内容展开讨论,借此完成对课文(部分)内容的理解。针对每条批注提出问题,组织学生讨论,这样的方式真正让学生的“批注”落到实处,“真”批注才有真收获。

3.自我要求

学生是具有自主意识的,当学生在阅读时感受到阅读的乐趣与魅力时,他们会逐渐摆脱教师的引导,走向自主批注,让批注成为自己的一种习惯,一种学习的技能。因此,教学时教师要遵循三大原则:

(1) 确保真实表达

需要避免学生产生应付心理,表现方式为“假、大、空”。这将对学生自身的语文核心素养的提高以及對孩子的个人成长,都没有任何好处。

(2) 尊重、认可学生的阅读体验

批注一定要从学生的阅读体验出发,展开教与学的过程。尊重学生的阅读体验,让学生能够在真正表达出自己阅读时的感受,老师的教学才有“文章”可做:围绕他们的阅读体验展开讨论;从他们的观点、感受出发,发展他们的思维能力和感受力;围绕他们的文字,引导规范、流畅的语言表达等。

(3) 切忌面面俱到

在阅读文本时不能因循守旧,面面俱到地进行阅读批注,一些拓展娱乐性的课外阅读就无需进行阅读批注,适当的阅读批注能够培养学生的阅读兴趣,过多则会适得其反,引起学生的逆反心理。日积月累中才能培养出高水平的阅读能力,同时还需要持之以恒的训练。

总之,动笔是提高记忆的好办法,阅读时采用批注的方法,能够加深阅读记忆。批注策略能够让学生在阅读中学会阅读反思、阅读批判、阅读创造,在这一方法下,学生的能力一览无遗。因此,批注策略应从低年级开始,循序渐进,教师需要多加引导,时时、处处留心落实,持之以恒,培养学生的文本阅读习惯。

参考文献:

[1]王天增.利用批注式阅读提升小学语文教学实效[J].山西教育(教学),2021(01):13-14.

[2]林晓青.浅谈小学语文批注式阅读教学[J].安徽教育科研,2020(19):51-52.