“双高”建设背景下美育课程体系的构建与实践

——以广州铁路职业技术学院为例

张竹筠 薛胜男

(广州铁路职业技术学院,广东 广州510430)

引言

为打造技术技能人才培养高地和技术技能创新服务平台,引领职业教育服务国家战略、融入区域发展、促进产业升级,中共中央、国务院于2019年1月24日启动《中国特色高水平高职学校和专业建设计划》(以下称“双高”建设)。此举是国家为了建设一批引领改革、支撑发展、中国特色、世界水平的高等职业学校和骨干专业(群),也是推进我国教育现代化的重要决策,被称为“高职双一流”。2019年12月,教育部和财政部公布197所“双高”建设立项单位,广州铁路职业技术学院位列其中。[1]

在“双高”建设中,打造技术技能人才培养高地是首要任务。要求各立项单位“落实立德树人根本任务,将社会主义核心价值观教育贯穿技术技能人才培养全过程,在全面提高质量的基础上,着力培养一批产业急需、技艺高超的高素质技术技能人才”。[2]

如何厘清“高素质”一词的内涵,我们可以从中央和国务院文件以及国家领导相关讲话精神中找到依据。2019年,习近平总书记在全国教育工作大会上提出了“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”。2021年,习近平总书记考察清华大学时指出:“美术、艺术、科学、技术相辅相成、相互促进、相得益彰。”2021年,全国职业教育工作会议再次强调“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”。由此可见,“德智体美劳全面发展”应是“高素质”一词的重要内涵。[3]

关于美育,国家一直都很重视。早在2013年年底,党的十八届三中全会报告第42条“深化教育领域综合改革”中提到“改进美育教学,提高学生审美和人文素养”,标志着美育从缺失到提倡,并逐步落实、渗透于课堂教学之中,对学生审美和人文素养的提升发挥重要作用。

2015年,国务院办公厅印发《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》[4],就如何构建科学的美育课程体系进行了建议。同年,美育被纳入《教育法》以及《高等教育法》中,有了法律的保障,美育成了必须要落实的教育。2018年8月,习近平总书记在给中央美术学院老教授的回信中强调“要坚持立德树人,扎根时代生活,遵循美育特点,做好美育工作,弘扬中华美育精神,让祖国青年一代身心都健康成长。”美育被提升到事关人的全面发展和社会全面进步的高度。2019年,教育部发布《关于切实加强新时代高校美育工作的意见》[5],针对高校美育工作的不足,提出了弘扬中华美育精神,以美育人、以美化人,以美培元,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的指导思想。2020年10月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》(以下简称《意见》)[6],该文件是继2015年国务院办公厅印发《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》后,由中共中央和国务院联合出台的美育文件,国家的重视程度可见一斑。

广州铁路职业技术学院(以下简称“学院”)一直都很重视美育工作。为进一步落实中共中央和国务院、教育部等上级机关文件精神,充分发挥“双高”建设单位在人才培养等方面的示范作用,学院不仅把美育工作纳入了“双高”建设任务,明确了课程建设、美育实践基地建设等任务,还打出了加强美育工作的组合拳,其中美育课程体系建设为重中之重。

一、高职美育课程体系构建原则

(一)大美育原则

在教育部印发《关于切实加强新时代高校美育工作的意见》中,明确了普通高校的重点任务是强化普及艺术教育。艺术教育主要指音乐、美术、舞蹈、戏剧、影视教育等。学院根据校情和学情,对艺术教育的内涵和外延等进行了拓展,构建大美育观。首先,拓展了美育的外延,并未囿于单纯的艺术教育,而是明确美育与德育、智育、体育、劳育共融发展,挖掘和表现品德之美、科技之美、健康之美,劳动之美。其次,拓展美育的内涵,明确要体现中华美育精神和中华民族审美特质,把心灵美、语言美、行为美、秩序美等纳入美育之中,与音乐、舞蹈、美术等艺术美,共同形成中国新时代高职美育的内涵。再次,拓展了美育的载体,在充分运用好美育课程、美育活动这两项传统载体之外,还明确了社会实践和校园文化建设作为美育的重要载体地位。最后,拓展美育的主导与主体。在教育领域,我们一般认为教师是主导,学生是主体。美育工作的主导不仅是美育课教师,专业课教师、管理人员、服务人员都是教育主体,他们的言行举止、仪表仪态、工作服务态度等都对培养学生审美和人文素养起到潜移默化的作用。同时我们还认为教师和学生的主导与主体地位是可以互换的。艺术修养高的学生、体现着品德之美和健康之美的学生不在少数,我们要有意识地引导这部分学生发挥美育主导的作用。在准确把握国家文件精神的基础上,学院通过对美育的外延、内涵、载体、主导和主体等方面进行探究,形成了大美育观。大美育观是构建美育课程体系的起点。

(二)三化原则

学院美育课程体系构建坚持三化原则——全员化、本土化、行业化,以保证学院的美育扎根中国土壤、具有中国特色和轨道交通特色。

全员化是指针对的美育对象。根据国家文件精神,我国的美育要面向全体学生,这也是体现教育公平的应有之义。据此,我们确定了面向全体学生的全员化原则,无论生源是中职起点还是高中起点,无论学制是3年还是5年,培养模式是全日制、订单培养或学徒制,所有在校学生都享有接受美育的机会。

本土化是指选择的美育素材。古今中外,美育素材十分丰富。如何遴选优质美育素材,助力落实立德树人根本任务,助力解决培养什么人、怎样培养人、为谁培养人的根本问题,学院的做法就是精选本土化美育素材。广义的本土化素材主要指能够反映中华美育精神和中华民族审美特质的中华优秀传统文化和艺术经典作品。狭义的本土化素材主要指反映广东精神和岭南审美特质的岭南文化和艺术经典作品,如广东音乐、岭南书画、岭南非遗等等。

行业化是指美育特色的凝练。职业教育中的美育一定要体现职业教育特点,最有效的办法就是将美育与专业结合,把美育与专业课程、专业老师和专业实践结合在一起。学院自觉地朝着打造具有鲜明轨道交通行业特色的美育课程体系的方向努力。

二、学院美育课程体系的开发

(一)形成三级联动的课程研发体系

立足轨道交通行业和华南地区,针对轨道交通人才培养要求,结合学院实际,学院制定《美育工作实施方案》,成立学院美育工作领导小组,由学院党委书记和校长任正副组长,分管教学工作院领导及教务处、基础课部、学生处、团委等部门负责人任组员;成立美育教研室,负责美育与中华传统文化、书法鉴赏、广绣等美育课程建设与管理,形成了校领导负责、多部门协同、教研室实施三级联动的课程研发体系机构。

(二)明确美育课程体系建设目标

中国铁路对内是国民经济大动脉和大众化交通工具,对外代表着中国标准和中国品牌,需要大量的工匠人才。基于此,明确学院美育目标以落实立德树人、培根铸魂为根本任务,以培养精益求精、不断创新的工匠精神为中心,根据传承和创新原则,把“交通强国、铁路先行”所体现的担当意识和爱国情怀,把“中国高铁走出去”所体现出的民族自信和自豪等优秀文化传统,把务实、兼容、创新的岭南精神、奋勇争先的火车头精神、甘于奉献的铺路石精神、“创新每一天”校园文化等融入美育课程建设中,打磨具有传统底色、岭南特色、铁路亮色的学院美育课程体系。

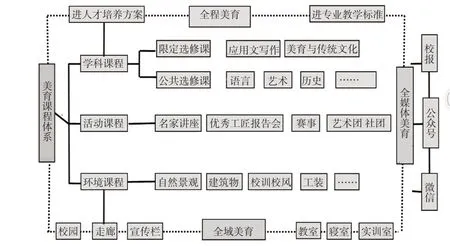

(三)构建“3+3”课程体系

学院立足立德树人基本任务,把工匠精神与美育结合,构建梳理“3+3”美育课程体系,培养具有“精益、创新”能力的铁路工匠人才(如图1所示)。

图1 “3+3”美育课程体系

1.全程、全域、全媒体三维共建

进专业人才培养方案:学院将美育与中华传统文化、合唱艺术等人文素养课程作为限定选修课列入各专业人才培养方案;进专业教学标准和课程标准:各专业教学标准以及各门课程标准都有明确的素质培养目标;进课堂:开发具有铁路文化和岭南文化特色的广绣、茶艺等美育公选课,与限定选修课共同形成美育课程进方案、进标准、进课堂的全程共建机制。

学校办公楼、教学楼、实训楼大厅、走廊、墙壁、宣传栏等体现“为中华之崛起而读书(传统文化)”“创新每一天(校园文化)”“中国铁路总公司铁路工匠洪海洋(铁路文化)”等元素,通过展示科技美、劳动美、心灵美等,形成浸润性全域共建环境。

学院把美育从传统课堂延伸到网络课程和超星尔雅平台课程;再拓展到校报、学校各级各类公众号、微信、朋友圈媒体等,开设二十四节气等传统文化、校友专栏、流溪文脉等专题,形成文字、声音、影像、动画、网络同步推进的全媒体共建格局。

2.学科课程、活动课程、环境课程三轮驱动

(1)学科课程:以艺术和语言两大学科为重点,学院开设合唱艺术、书法鉴赏等艺术课程,引导学生养成在传承中创新的美学精神;从书面语言、口头语言、肢体语言三方面,开设了写作、普通话、演讲、礼仪等课程,从语言使用、形象设计方面引导学生养成正确的审美观。根据课程建设目标,学科课程分为两类:

一类是面向人人的美育普及课程:开设2个学分美育普及课程美育与传统文化,将其纳入人才培养方案,列为全校性限定选修课。扎根本土,深植时代,做好美育与传统文化课程建设,把美育与传统文化建成岭南特色、铁路特色、红色文化特色鲜明的美育普及课程。

另一类是面向个体的美育拓展课程:为满足学生的艺术素养提升和个性化需求,帮助学生形成受益终身的1~2项艺术特征和爱好,保证学生能根据自身需求和目标,选修1~2门美育课程,面向全体学生开设音乐、舞蹈、美术、影视、中国传统文化等5个模块30门左右的美育公共选修课。

同时,学院加大信息化课程建设力度,充分利用现代信息技术手段,探索构建网络化、数字化、智能化、线上线下相结合的课程体系,建成1~2门院级以上精品在线开发课程;并借力超星尔雅平台,提供180多门美育和人文素养课程,为学生提供丰富的课程资源和多元选择机会。

(2)活动课程:学院做好美育活动课程的开发与管理,积极探索具有时代特征、校园特色、学生特点、教育特质的美育实践活动,开展形式多样、内容丰富的美育实践活动及校园文化活动,保证美育实践活动的制度化、常态化。每学期组织学生前往美育实践基地如美术馆、书法馆、博物馆等体验;每年举办一届校园艺术节,通过开展美育比赛、培训工作,举办年度校级比赛,形成美育大赛培育长效机制;从普通学生中挖掘、选拔、培养各艺术社团成员,加强艺术社团建设;举办艺术名家讲座、优秀工匠报告会,举行征文、书法、演讲、歌唱等赛事,学生参与活动即可获得相应学分或者加分。

(3)环境课程:近年来,学院校园环境有很大改观,为环境课程的开发与建设提供良好基础。学校的建筑物、教学设施、自然景观等融入铁路文化,成为学校环境课程内容外在的表现形式。“创新每一天”“精益求精”等校训校风是环境课程的核心内容,与工匠精神完美结合,充分体现和展示铁路科技之美;校内实训室、实训基地、工装等通过暗示、感染、熏陶等形式,引导学生接触感知铁路文化之美。

3.建成大师引领,专兼结合教学团队

美育涉及多门艺术学科,为确保教学效果,体现职教美育特色,对外,学院通过柔性引进、共建大师工作室等方式,以讲座、授课、题匾等方式,邀请中国工程院院士吴硕贤、广东省书法家协会副主席许鸿基等艺术名家、中国铁路总公司铁路工匠、全国铁路劳动模范、全国五一劳动奖章获得者等优秀校友助力;对内,学院成立美育教研室,加强对美育专职教师的培育培养;鼓励专业课教师开设美育课程,把专业文化与美育教育结合起来,真正体现高职美育特色。3年来,20多位专业教师开设了汽车文化、书法鉴赏、茶文化、职业礼仪等美育公共选修课。目前,学院已经建成大师引领、骨干支撑、专兼结合的教学团队,其中包括艺术名家、优秀校友、专任教师、专业教师、兼职教师共50多人,为美育课程体系建设和课程开发提供优质师资保障。

4.实施多元多维多主体美育评价体系

为促进学生审美和人文素养的形成与个性化发展,美育课程实施灵活多变、不拘一格的考核方式。学科课程的考核主体是授课教师,活动课程的考核主体是活动的组织者,环境课程的考核主体是学生综合测评中加分项目考核者。考核维度分别是美育知识考核、美育技能考核;考核方式有终结性考核和过程性考核,考核形式有网试、笔试和学分替代等。

学院探索建立美育综合素质评价信息化平台,力求美育评价既能兼顾学生个体差异,又能做到即时、公平、公正和客观。通过该平台,学生上传美育课程考核资料;教师审核学生提交的考核资料;平台根据审核情况,自动生成学生美育综合素质评价结论。

三、建设成效

经过1年的实践,学院美育工作成效显著,受益学生5000余人,学生审美素养普遍提高。仅2020年,反映铁道工程专业学生实训的摄影作品《躬行搞轨的小黄人》、反映广州铁职院春运服务志愿者生活的《小绿人绿巨人》等作品获中宣部、教育部艺术赛事奖励3项。学院在广东省教育厅举办的艺术赛事获奖15项,名列广东省高职院校前茅。