职教改革视域下职业高等学校辅导员胜任力模型的构建

刘力为

(1.长春医学高等专科学校,吉林 长春130032;2.东北师范大学,吉林 长春130032)

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央把职业教育摆在了前所未有的突出位置。2019年5月,国务院发布了《国家职业教育改革实施方案》(以下简称“职教20条”),明确了职业教育和普通教育是两种不同的教育类型,具有同等重要地位。“职教20条”中的一项重要任务是多措并举打造“双师型”教师队伍,培养学生实现职业技能和职业精神的高度融合。2020年9月,教育部等九部门印发《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》提出,要落实立德树人根本任务,构建职业教育“三全育人”新格局。

在职业教育改革的大背景下,辅导员是培养“德技并修”人才的重要力量,是完成“立德树人”任务的重要保障。因此,构建职业高等学校辅导员胜任力模型,为提升辅导员胜任力提供客观依据,促进辅导员队伍专业化建设,增强职业教育“三全育人”的育人力量。

本研究采用“行为事件访谈法”对职业高等学校辅导员进行“聚焦问题”的半结构化访谈;对关键事件深度挖掘,依据“扎根理论”,获取辅导员胜任力要素;通过“德尔菲”专家咨询法,确定各胜任力要素大致权重,初步构建职业高等学校辅导员队伍的胜任力模型。在此基础上设计《职业高等学校辅导员胜任力核验问卷》,分析问卷调查结果,并进一步检验已构建模型的有效性。

一、职业高等学校辅导员胜任力模型的初步构建

(一)行为事件访谈的具体实施

考虑到访谈的便利性和可行性,以东北三省10所职业高等学校的辅导员为研究群体,其中“绩优组”辅导员推荐标准为:(1)近五年曾荣获校级以上(含校级)优秀辅导员、学生工作先进个人等称号(或其他学生思想政治教育工作相关荣誉);(2)近五年工作考核中,至少一次为优秀且其他年份均在合格(含)以上;(3)从事辅导员工作三年(含)以上,且目前在辅导员工作岗位上。“绩平组”辅导员参照标准为:(1)近五年工作考核中均为合格(含)以上;(2)从事辅导员工作两年(含)以上,且目前在辅导员工作岗位上。10所院校推荐受访辅导员共30名,其中“绩优组”15名,“绩平组”15名,具体访谈样本特征,如表1所示。每位受访者的访谈时间控制在1小时左右。

访谈提纲主体部分主要包括三个题目,分别为个人简介、工作中三件成功和三件失败事件的描述、以及适当的探测性问题。如果行为事件不足以提取胜任力要素,则直接询问:“作为职业高等学校的辅导员,您觉得需要具备哪些胜任力?”

(二)胜任力要素的三级编码

30名访谈被试中,有5名“绩平组”的受访者因实际工作经历较为简单,没有讲述出足够的具有实质性内容的成功或失败事例,因而在编码时没有作为正式研究文本材料。编码过程使用Nvivo12.0软件,将访谈材料设定为25个案例,进行基于“扎根理论”的三级编码。[1]

1.一级编码

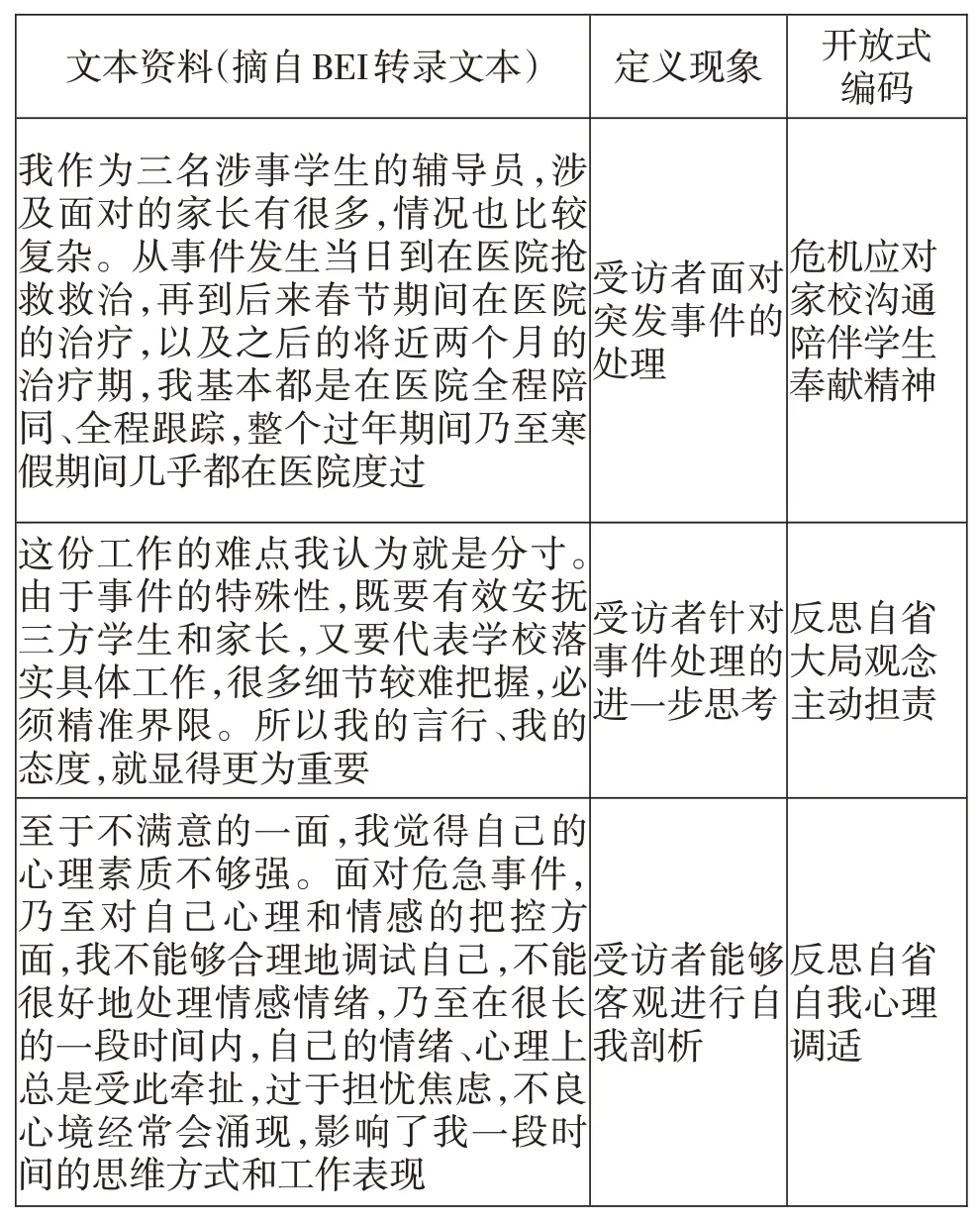

提炼出各个关键事件中能够体现胜任力要素内涵的主题,如表2所示。依据“扎根理论”对25个案例(注:表2仅以案例1为例)进行概念化开放式编码,得到所有案例的一级编码。梳理辨析两位编码者的编码结果,初步总结归纳出52项概念。

表2 开放式编码的示例(以案例1为例)

2.二级编码

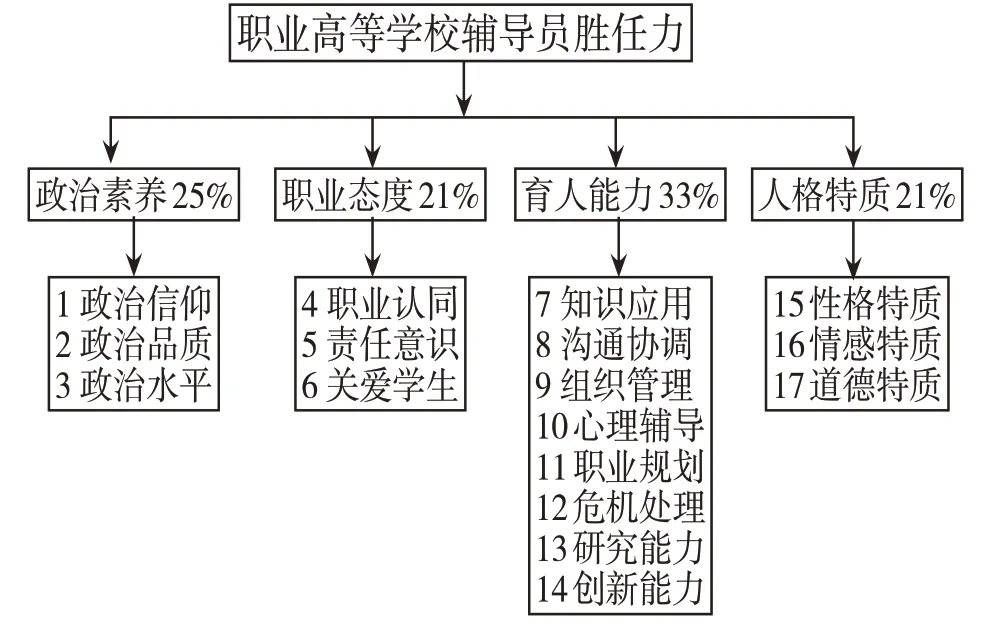

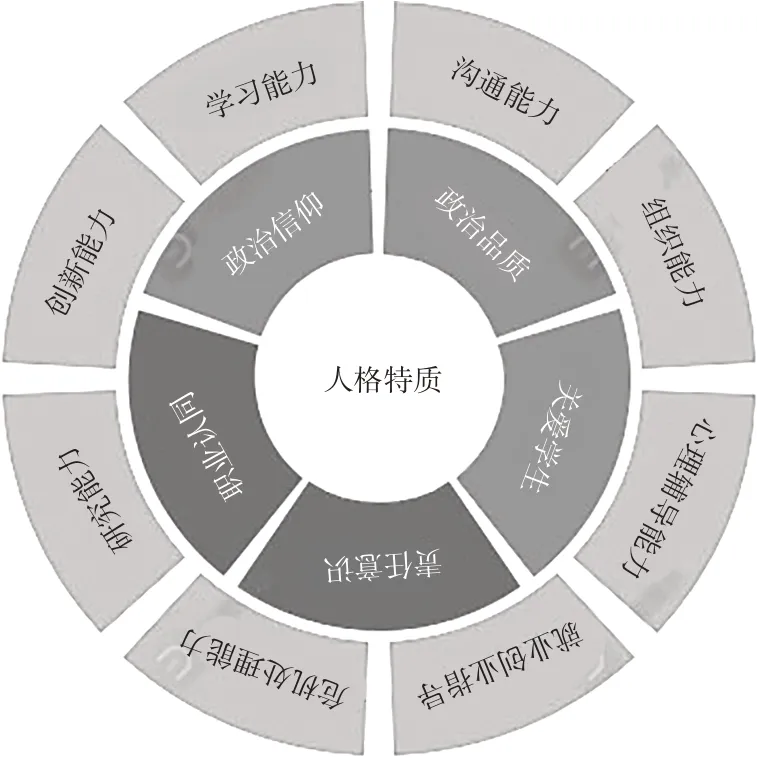

找出52项概念之间的横向关系,整合出17个关键范畴,并对范畴内涵进行深化,构建出范畴之间的联结(如图1所示)。

3.三级编码

根据研究问题和研究目的,将二级编码所形成的类属进一步梳理归纳出核心类属,即串联各种概念之间的关系,使所得到的资料有清晰的故事线索,从而得出“职业高等学校辅导员胜任力的初步模型”,如图1所示。

(三)胜任力要素的修订完善

采用“德尔菲”专家咨询法对模型构成要素进行修订。在充分考虑性别、职务、声望、职业牵连以及在本领域内所取得的成就,确定8名专家。通过三轮专家意见咨询,专家们达成一致性意见:(1)精炼开放性编码,“尊重学生”属于“换位思考”的范畴;“欣赏每一个学生”就会“平等对待所有学生”,只不过是表述方式不同而已;“主动帮助学生”属于“工作主观能动性”里的一项。(2)对“沟通能力”进行补充,增加一项:“向上:主动与上级和其他部门沟通,准确传递工作意图”。(3)对“育人能力”的各项表述也进行合理化规范。

(四)胜任力要素的权重分析

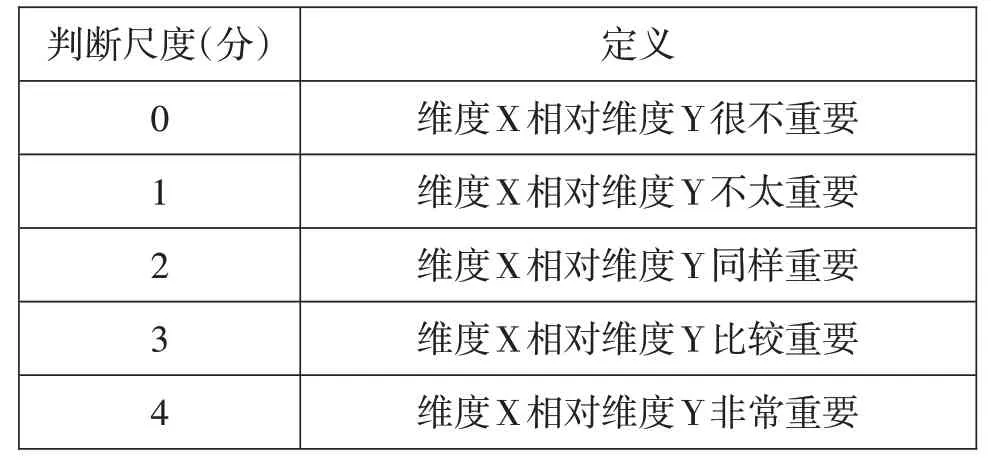

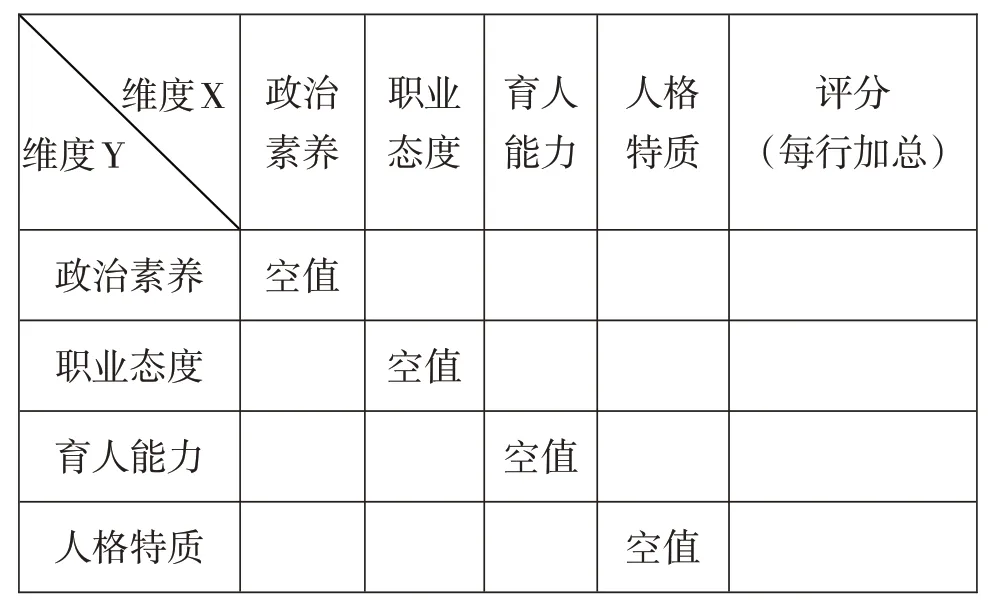

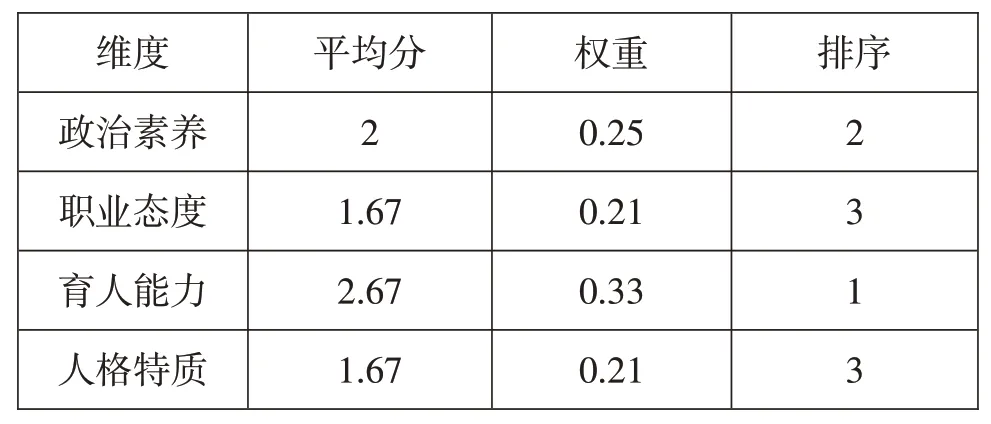

为避免因个人主观臆断造成打分标准不一,专家们采用四分制将行因子与列因子相互对比,判断出4个维度(因子)的权值,如表3、表4所示。通过计算出各维度(因子)平均分(即每行加总分除以因子数减1的差值)及平均分之和,再用各维度(因子)的平均分除以平均分之和,结果即是各因子(维度)的权重。[2]结果如表5所示。因篇幅限定,各维度内胜任力要素的权重比例在此不一一列举。

表3 判断尺度定义表

表4 职业高等学校辅导员胜任力一维因子权值判断表

表5 职业高等学校辅导员胜任力权重

(五)胜任力模型的初步构建

基于以上研究,初步构建了职业高等学校辅导员胜任力雏形(如图1所示),该模型包含了包括政治素养、职业态度、育人能力、人格特质在内的4个维度,17项胜任特征,以及各维度的权重。

图1 职业高等学校辅导员胜任力模型的初步构建

二、职业高等学校辅导员胜任力模型的验证分析

(一)被试基本情况

为保证问卷更具科学性、合理性和完善性,专门进行试测。完善试测问卷后,面向全国职业高等学校辅导员发放问卷350份,回收有效问卷331份。具体样本结构,如表6所示。

表6 职业高等学校辅导员胜任力问卷有效问卷样本结构(N=331)

(二)问卷编制与实施

问卷征求专家意见,并由3名“教育领导与管理专业”在读博士研究生审读后,进行了适当修改。问卷主要包括三个部分;第一部分涉及辅导员的基本资料。第二部分是《职业高等学校辅导员胜任力核验问卷》,问卷的项目均来自于前述“行为事件访谈”和“专家意见咨询”的结果,共计50个项目。问卷以李克特量表(Likert)来衡定题项,针对“非常重要、很重要、不确定、一般重要、完全不重要”,分别赋值“5、4、3、2、1”。第三部分为开放性问卷,即“除上述特点外,您认为优秀辅导员还需要具备什么样的特质或显著特征,并对其行为进行简要描述”。为了最大程度收集数据、方便被试、节约成本,采用线上电子问卷和线下纸质问卷相结合的方式进行测试。

(三)项目分析

通过独立样本t检验,高低两组对于50个题项均呈现出显著性(p<0.05),意味着总共50项均具有良好的区分性,不需要删除题项。

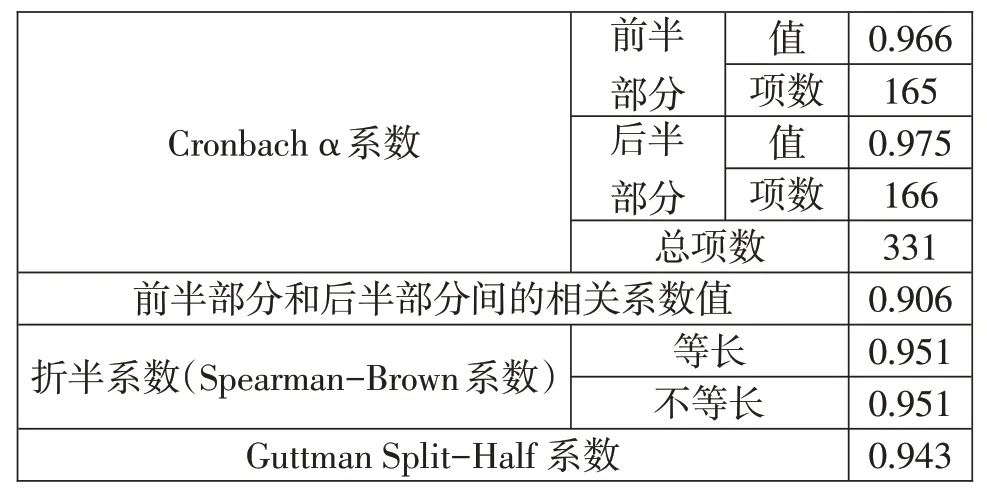

(四)信度分析

一般而言,一份优良的教育测评问卷至少应该具有0.8以上的信度系数,这样才比较具有研究价值。[3]从表7、表8可知,总问卷的α系数和spearman-brown折半系数均达到0.9以上,说明此问卷具有较高的内部一致性信度,测试结果完全可以接受。

表7 Cronbach信度分析

表8 Spearman-brown折半信度分析

(五)探索性因素分析

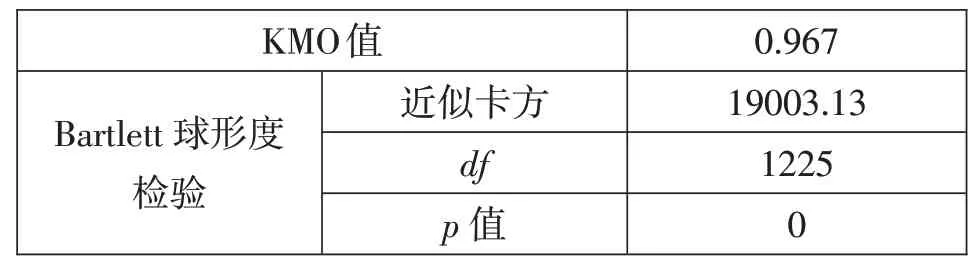

1.因素分析可行性检验

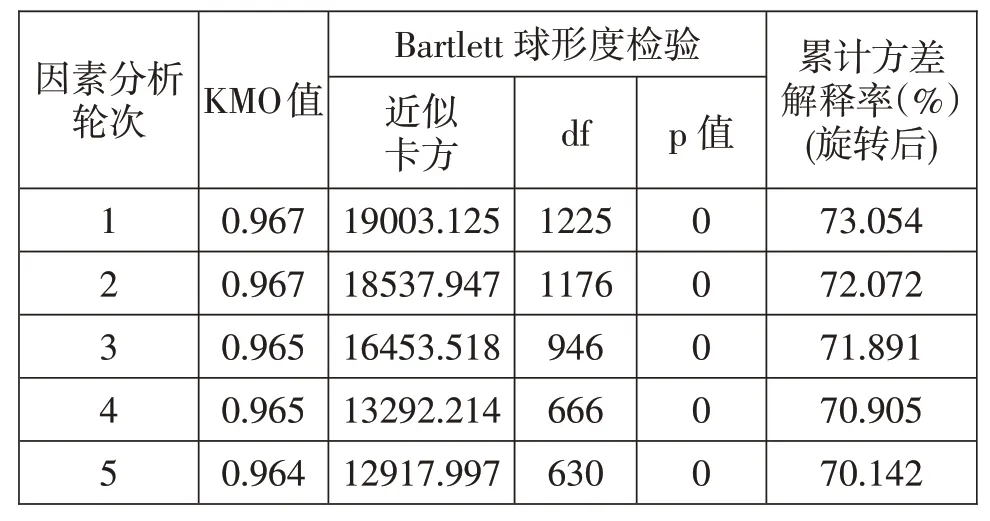

根据学者Kaiser(1974)观点,当KMO统计量高于0.9时效果最佳,0.7以上效果尚可,0.6时效果很差,0.5以下不适合做因素分析。[4]由表9可知,KMO系 数=0.967,Bartlett球 性 检 验p值=0.000,达到显著性水平,相关矩阵之间存在共同因素,适合进行因素分析。

表9 KMO和Bartlett的检验

2.因素分析

为了方便研究,结合理论模型构建得到的4个维度,在因素分析过程中,先行设置因子为5个。为了更好地得到较好解释的因素,采用“方差最大正交旋转”的方法对各个因素的信息载荷进行微调。

经过五轮因素分析,将载荷量小于0.4和在多个因子间“纠缠不清”的题项删除后(删除掉题号6、7、8、13、14、19、33、40、41、42,共计10个题项),萃取了4个因子,累计方差解释率为70.142%,属于中等偏上水平,可以接受。具体如表10所示。

表10 五轮因素分析统计表

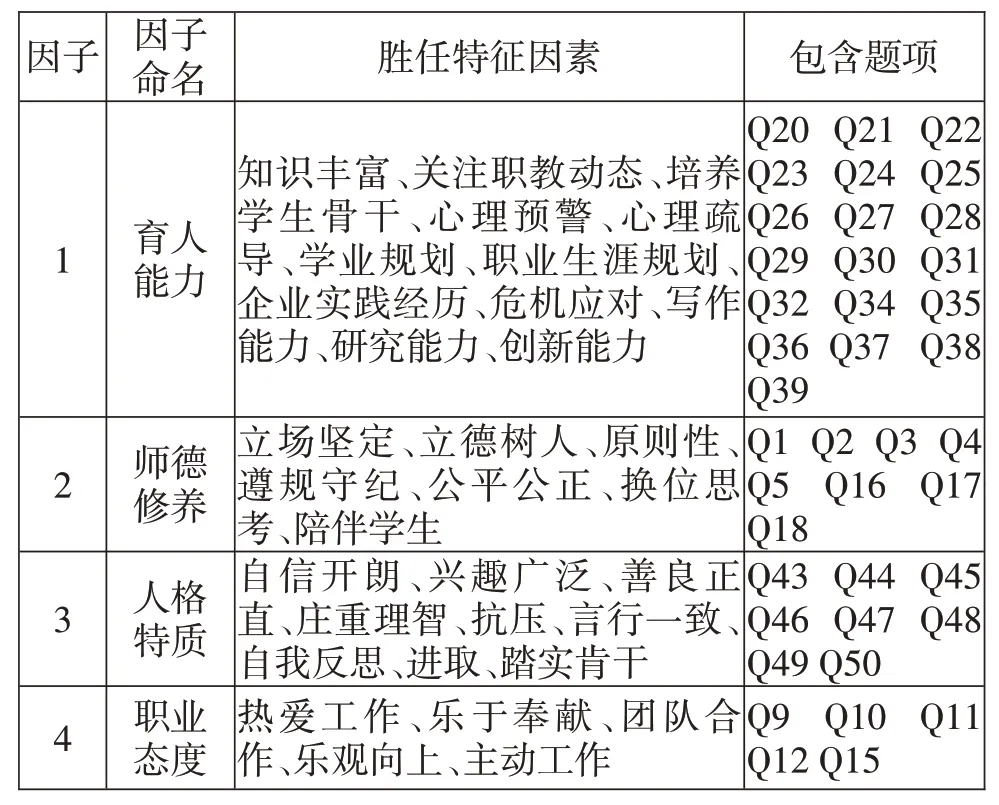

3.因子命名

为了更好地理解4个因子对每个项目的实际意义,结合国内外已有研究和已得出的胜任力特征,对各个因子命名,如表11所示。

表11 职业高等学校辅导员胜任力模型的因子命名

经过五轮因素分析,原有“职业态度”因子中的“关爱学生”这一范畴与原有“政治素养”因子中“政治信仰”“政治品质”两个范畴归属至同一维度,由于命名要涵盖所有要素的内涵,所以该因子(维度)命名为“师德修养”。在此采用问卷调查方法所抽取的4个因子的主要项目及其内容体现了确定的40个胜任力要素,构成相互印证。

(六)效度分析

1.问卷的内容效度

编制问卷时,既采用了“行为事件访谈法”来收集胜任力要素,也邀请了相关专家对已得到的胜任力要素进行修订完善,又邀请了在读博士研究生对调查问卷题目的表述方式进行了修订。在正式调查之前,小范围的预测结果也得到了良好的反馈,所以该调研问卷具有良好的内容效度。

2.问卷的结构效度

采用“探索性因子分析法”验证问卷的结构效度,根据表10显示,各因子在内容上并没有出现重叠,累计方差解释率为73.054%,具有较好的解释性,说明该问卷的结构效度良好。

3.问卷的区分效度

选取50名获得过“校级以上奖励”的优秀辅导员和50名考核等级为“合格”的一般辅导员的问卷进行独立样本t检验,由表12可见,优秀辅导员的各因子得分都显著高于一般辅导员,证明该问卷区分效度较为理想。

表12 优秀辅导员与一般辅导员胜任力的差异性比较

综上所述,已构建的职业高等学校辅导员胜任力模型是有效的,具有良好的信度和效度,可以用于考察职业高等学校辅导员的胜任力水平和状况。

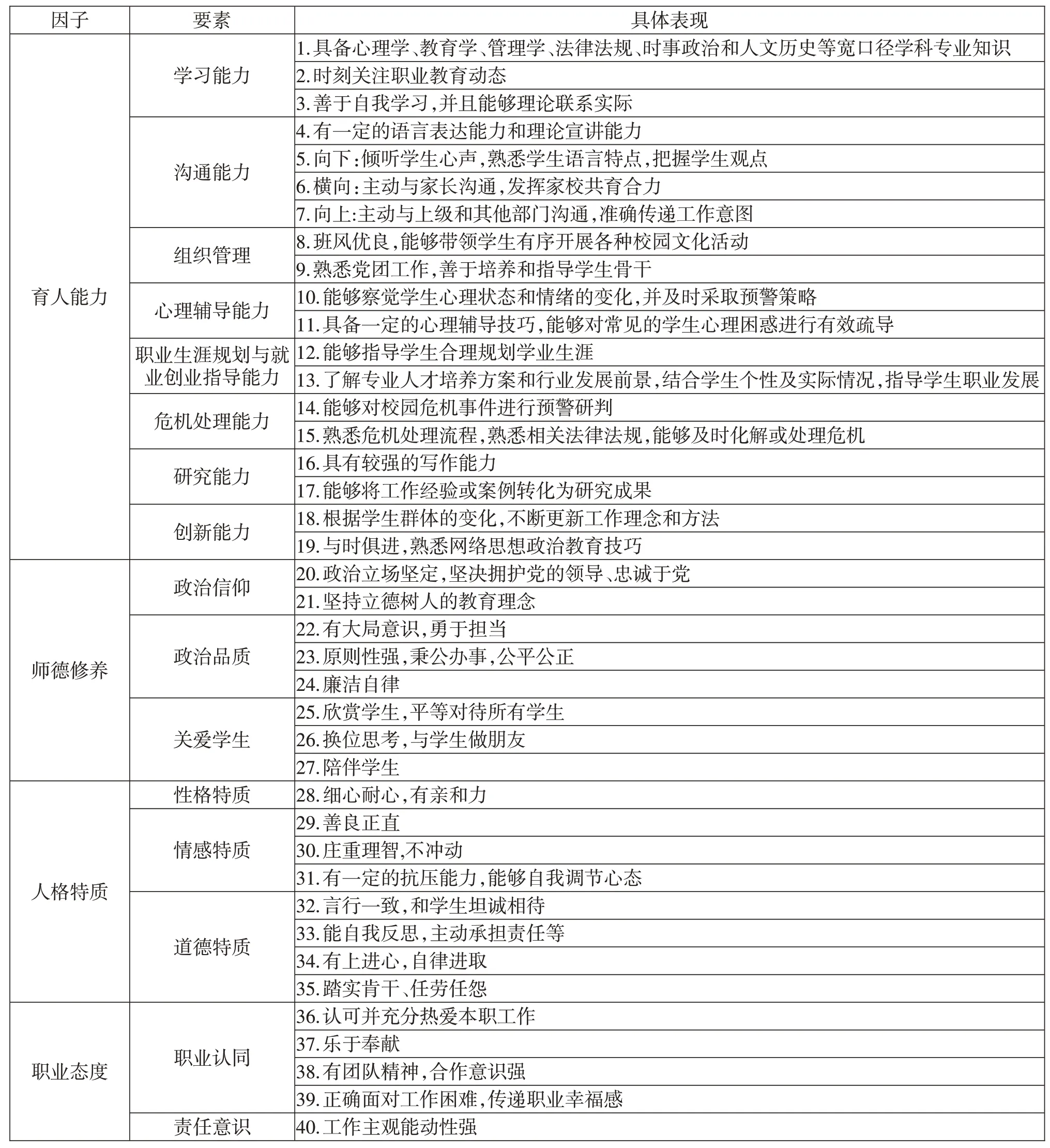

三、职业高等学校辅导员胜任力模型的最终确立

(一)职业高等学校辅导员胜任力模型的确立

根据前文研究,得出了职业高等学校辅导员胜任力的4个维度(因子)、16个要素和40项具体表现,借鉴“洋葱模型”,[5]最终确立职业高等学校辅导员胜任力模型,如图2所示。

图2 职业高等学校辅导员胜任力模型

每个颜色代表一个维度,即最里层为“人格特质”维,次外层为“职业态度”维和“师德修养”维,最外层为“育人能力”维,具体各维度(因子)所包含的要素以及具体条目的解释,如表13所示。

表13 职业高等学校辅导员胜任力模型具体描述

职业高等学校辅导员胜任力模型中,各因子都有其独特的内涵和属性,但各因子之间不是割裂开来的,是相互联系、相互依存的。其中,“师德修养”“育人能力”是辅导员胜任工作要求的基础能力,即“基准胜任力”,是外显素质,可以被直接测量或观察出来,可以通过培训和学习获得,而且与工作经验密不可分;“人格特质”“职业态度”则是辅导员工作绩效优劣的“鉴别性胜任力”,是内隐素质,不易定量测评,需结合定性考核方式。越是内层的胜任力越起到决定性作用,内层胜任力的提升会促进外层胜任力水平的发展,反之亦然。

与以往学者构建的辅导员胜任力要素相比较,职业高等学校辅导员胜任力与普通高校辅导员胜任力要素基本类似,但职业高等学校辅导员在“职业生涯规划与就业指导”方面有特殊要求,这与职业教育“校企合作”“双师型教师队伍建设”等类型特色有直接关联,后续做进一步深入研究。

本研究构建的职业高等学校辅导员胜任力模型,一方面可以反应职业高等学校辅导员不断变化的工作职责,促进辅导员自身素质提升和辅导员队伍职业化、专业化建设。另一方面可以促进职业高等学校辅导员自发自觉地把优秀的胜任力转化为促进学生成长发展的不竭动力,促进职业教育的“三全育人”工作,从而达到“人校双赢”的局面。