“00后”高职新生心理健康变化趋势及对策

袁雯雯

(福州职业技术学院,福建 福州350007)

当前,“00后”高职生已成为高职院校的学生主体。因经济社会和网络信息技术的影响,“00后”的成长环境、家庭教育模式、知识获取方式等都具有鲜明的时代特征,这些因素对他们的心理健康势必有着重要影响。[1]掌握“00后”高职新生的心理健康状况和趋势,对有针对性地开展“00后”高职新生心理健康教育工作具有重要的意义。

一、研究方法

(一)研究对象

以福建省福州市区某公立高职院校2018—2020级“00后”高职新生,共9444人为测查对象,人数分布情况如表1所示。

(二)研究工具

运用UPI大学生人格问卷进行测查,问卷由三部分组成:第一部分为基本情况,第二部分为问卷本身,第三部分为附加题。除测伪题不计分外,其他题按照肯定回答计1分,否定回答计0分进行计分,计算总分。问卷的筛选标准为:符合总分大于25分、“想轻生”肯定作答、辅助题中同时至少有两题作肯定选择、明确提出咨询要求者这四个条件之一的归为Ⅰ类人群;符合总分在22~25分、“自己的过去和家庭是不幸的”“常常失眠”“对任何事情都没有兴趣”中有一题作肯定回答、辅助题中只有一题作肯定选择这三个条件之一的归为Ⅱ类人群;其他应归为Ⅲ类人群。测查后,需对Ⅰ类学生进行面谈,进一步筛查出A类学生(有各类神经症、精神分裂症倾向、悲观厌世、心理矛盾冲突激烈、明显影响正常生活)。问卷可根据需要对轻生因子、重点题项、十大问题进行统计分析。[2]

二、研究结果

(一)各年级新生Ⅰ类人群分布比较

2018级Ⅰ类人群数占总人数比例为11.80%,2019级Ⅰ类人群数占总人数比例为13.67%,2020级Ⅰ类人群数占总人数比例为18.50%。2018—2020级Ⅰ类人群数占总人数比例平均为14.66%,且呈逐年上升趋势(c2=59.45,p<0.01)。

2018级A类人群占总人数比例1.65%,2019级A类人群占总人数比例1.77%,2020级A类人群占总人数比例2.27%,2018—2020级A类人群占总人数比例平均为1.9%,占总人数比无显著年级差异(c2=0.548,p>0.01)。

(二)各年级新生轻生倾向学生情况比较

2018—2020级男生中,对“想轻生”题作肯定回答人数比率分别为0.9%、1.20%、1.08%,年级差异不显著(c2=0.62,p>0.01)。2018—2020级女生中,在“想轻生”题作肯定回答人数占比分别为2.20%、2.40%、2.73%,年级差异不显著(c2=0.59,p>0.01)。对各年级男、女中肯定回答人数占比进行性别比较,各年级女生中肯定回答人数占比均显著高于男生中肯定回答人数占比(c2=7.10,p<0.01;c2=6.91,p<0.01;c2=13.01,p<0.01)。

(三)各年级新生在UPI重点题目肯定回答结果情况比较

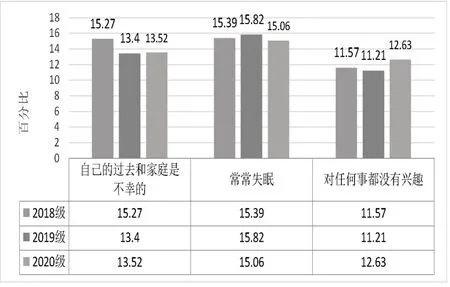

对各年级新生在重点题目肯定回答人数占各年级总人数比例进行年度间比较,结果如图1所示。

图1 各年级高职新生在重点题目肯定回答分布纵向比较

图1 显示,对“自己的过去和家庭是不幸的”“常常失眠”“对任何事都没有兴趣”作肯定回答人数占总人数比例进行年级比较,年级间差异均不 显 著(c2=3.91,p>0.01;c2=0.78,p>0.01;c2=3.53,p>0.01)。

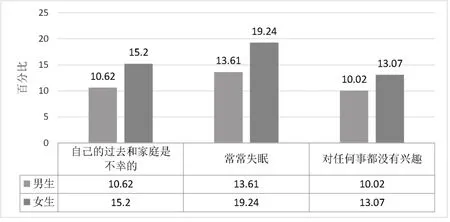

将各年级男生中重点题目作肯定回答人数占比与女生中重点题目作肯定回答人数占比进行性别比较,结果如图2、3、4所示。

图2 2018级高职男、女新生在重点题目回答分布比较

图2 显示,女生在重点题目作肯定回答人数占比显著高于男生在重点题目作肯定回答的占比。(c2=21.07,p<0.01;c2=26.1,p<0.01;c2=8.98,p<0.01)。

图3 显示,女生在重点题目作肯定回答占比显著高于男生在重点题目作肯定回答的占比(c2=34.13,p<0.01;c2=18.78,p<0.01;c2=7.23,p<0.01)。

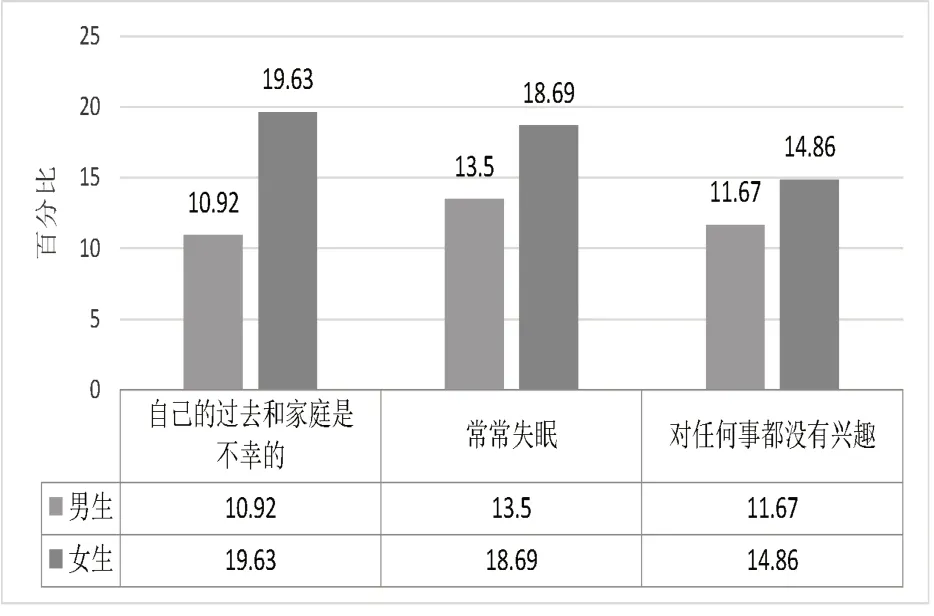

图3 2019级高职男、女新生在重点题目回答分布横向比较

图4 显示,女生在重点题目作肯定回答占比显著高于男生在重点题目作肯定回答的占比(c2=48.61,p<0.01;c2=15.74,p<0.01;c2=6.88,p<0.01)。

图4 2020级高职男、女新生在重点题目回答分布横向比较

(四)各年级高职新生的UPI十大问题回答结果比较

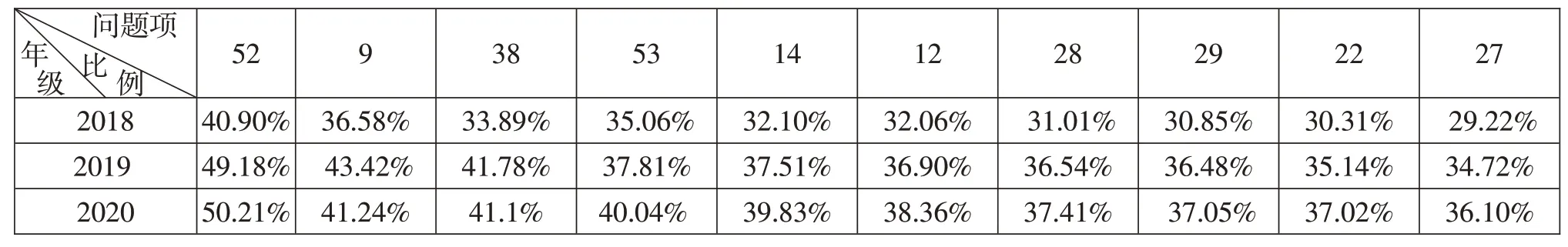

对各年级高职新生十大问题肯定回答人数进行统计分析,结果如表2所示。

表2 2018—2020级高职新生在十大问题作肯定回答的占比分布

十大问题是:52——对任何事情不反复确认就不放心;9——过于担心将来的事情;38——缺乏自信心;53——对脏很在乎;14——思想不集中;29——缺乏决断能力;28——缺乏耐心;22——爱操心;27——记忆力减退;12——缺乏热情和积极性;

表2 显示,各年级新生对十大问题中任一问题作肯定回答人数占比均达到30%以上,对“任何事情不反复确认就不放心”肯定回答人数占比最高,人数占比由多至少排序,前5位的题目为第52、9、53、38和14题。

三、讨论与分析

(一)Ⅰ类和A类人群分析

据研究结果,各年级新生中,Ⅰ类人群占总人数比均超过10%,这与以往大部分研究结果基本一致。[3]Ⅰ类人群占总人数比呈现逐年上升趋势,A类学生的比例平均为1.9%,这与国内部分对高职新生的研究结果一致,说明“00后”高职新生中可能有心理问题学生人数比例逐年上升。[4]早些年辛自强使用元分析方法得出大学生整体心理健康水平随年代稳步提高的结果,认为是国家对大学生心理健康的重视并出台相应政策措施及高等教育质量提升等有利的背景导致。[5]有些研究者认为大学生整体心理健康水平下降,原因可能是高校越来越重视心理测评工作,新生对心理测评的态度更趋于真实开放,[6]且随着社会的发展,社会竞争日益激烈,来自学习、经济、就业、情感等方面的心理压力也随之增大,[7]本研究中A类学生并未呈现明显上升或下降趋势,可能归结于以上两种分析的综合。

(二)对轻生因子回答的分析

根据研究结果,在“想轻生”问题回答中,各年级新生作肯定回答占比在1%~3%,虽然各年级男、女生作肯定回答占比差异不显著,但各年级女生作肯定回答占比均显著高于男生,这与贺彦芳使用UPI在对山西某高职院校2018级新生的调查结果显示的研究结果一致。[8]本研究还发现各年级女生在轻生因子作肯定回答人数都占2%以上。这超出全国常模为1%~2%的水平[9],应特别引起关注,需要心理健康教师进一步进行面谈筛查。

(三)对重点题目回答的分析

“对任何事情都无兴趣”往往被用来评估抑郁水平,近些年越来越被认为与人生观、价值观建立不良,人生态度不端正有关。“认为自己的过去和家庭是不幸的”用于评估对过去生活和家庭环境满意水平,与留守经历、亲子关系、教养方式、遭受的挫折等有关。[10]“常常失眠”反映了新生在面对新环境时,需要一定适应期,且对生活学习有新鲜感也有焦虑感,夜晚交流沟通也较多,常影响睡眠等。[11]根据研究结果,重点题目中,各年级女生中作肯定回答占比均显著高于男生中作肯定回答占比,说明女生的抑郁程度比男生严重,女生对家庭和过去的满意感、睡眠状况差于男生,这可能因为男、女间存在心理差异,女生往往情感丰富、心思细腻,对于外界刺激比较敏感且情绪更容易产生波动。[12]将重点题目与轻生回答结合,可以推测女高职新生的心理危机问题隐患可能比男高职新生要严重,这也和许多研究结果一致。[13-14]温娟娟认为传统文化对男女的性别角色定位严重地压抑了女生的积极性和潜能的发挥,以及对当前大学生活的价值判断和未来职业选择的心理预期。[15]刘志强认为这是因为中国传统文化在言行举止、角色等方面对女性要求较为苛刻,这些抑制了心理发展的自由,且女大学生的人格倾向较男大学生大多具有忧虑性、怀疑性、孤独和冷僻的特征,女大学生体质相对较弱,社会对女性存在认知偏见等,在力量、情绪控制等方面表现不如男大学生。[16]

(四)对十大问题回答的分析

十大问题反映了学生在日常中普遍存在的心理或适应方面的状况。根据研究结果,各年级高职新生对“任何事情不反复确认就不放心”肯定回答比例均最高。排在前五位的题目均为“对任何事情不反复确认就不放心”“过于担心将来的事情”“对脏很在乎”“缺乏自信心”和“思想不集中”,说明强迫症状、忧虑、自卑、对未来的担心等问题在高职新生中较为常见,这可能还是与高职新生面对新的学习、生活、人际等环境心理安全度不高,尚不能较好适应有关,[17]此外长期以来成绩和知识第一位的家庭和社会期望导致高职生对自身优势和高职教育认知不足,他们有自卑感,对未来产生担忧。

四、教育对策

(一)加强“00后”高职新生入学专项教育和生命价值观引导

“00后”高职新生中有潜在心理问题人数比例逐年增高,需高度重视他们的入学教育。受应试教育影响,有些高职生对报考的学校、就读的专业存在一定被动适应,且他们来到新环境后学习和自我管理能力相对欠缺。因而专项教育应包括针对学习、生活、人际等新环境而进行的适应教育和自我管理教育,针对专业和学校认同度不高而开展的认同教育和职业规划教育,针对失眠、未来的担心、自信心不足、焦虑感、紧张感、强迫症状等问题而开展的个体和团体心理辅导。“00后”高职新生的抑郁水平可能与人生观、价值观建立不良,人生态度不端正有关,[18]要加强生命价值观教育,引导他们过有意义的人生,有助于降低抑郁水平。

(二)开展“00后”女高职新生的专门心理健康教育

通过积极向上的文体娱乐活动、专题讲座、实践活动,开展生命教育、情绪和睡眠管理教育,开展传统文化教育,挖掘有利于“00后”女高职新生心理发展的文化资源,促进心理发展的自由。女生在面对困难时人际依赖程度往往高于男生,因此帮助“00后”女高职新生形成良好的人际支持系统尤为关键。通过建立专门人际档案、开展宿舍结对子、各类宿舍凝聚力活动,促进女高职新生构建和谐的人际关系。注重对女高职新生人格的培养,在多疑敏感、忧虑怀疑、人际交往、就业方面给予专门个体或团体心理辅导干预。

(三)整合资源,完善心理育人机制

“00后”高职新生隶属于“00后”大学生群体,他们主体意识强,个性张扬,强调自我感受和选择权利。[19]整合资源,完善心理育人机制势在必行。一是需要对辅导员、心理咨询师、班主任、任课教师、班级心理委员、宿舍心理信息员、朋辈心理辅导员和心理协会成员等建立常态化培训机制,提升师生联动,分层落实的网格心健队伍工作水平。二是发挥好课堂教学主渠道作用,构建线上线下混合教学方式,提升心理课程教学效果。三是充分利用第二课堂、宿舍、网络、文体活动等线上线下空间开展特色鲜明的心理健康教育活动,各空间密切配合,突出全方位育人格局。四是加强网络自媒体心育平台建设,充分认识“00后”高职新生的共性特征,打造具有吸引力的网络自媒体心健平台,推送趣味性、新颖性、实用性、贴近生活的内容,普及心理健康知识,回应学生心理需要。五是加强家校联系,构筑以学校为主导,家校共育的模式,通过制定家校联系制度,设立家校互动日、召开家长座谈会、开设家长课堂等,实现家校心育同频共振。六是系统设计心理健康教育内容,从入学到毕业、就业,从课程内到外都需渗透适当内容,体现全程心育模式。通过整合资源,完善心理育人机制,切实有效做好学生心理问题发现、预防和干预工作,全面提升学生心理健康素质。