论宋杂剧由两段式演进为三段式的时间及动因

刘叙武

宋人孟元老《东京梦华录》记载:“杂剧入场,一场两段。”(1)(宋)孟元老:《东京梦华录》,俞为民、孙蓉蓉主编:《历代曲话汇编》(唐宋元编),合肥:黄山书社,2006年,第109页。南宋灌圃耐得翁《都城纪胜》云:“杂剧中……先做寻常熟事一段,名曰‘艳段’;次做正杂剧,通名为两段。”又说:“杂扮或名杂旺(班),又名纽元子,又名技和,乃杂剧之散段。在京师时,村人罕得入城,遂撰此端,多是借装为山东、河北村人,以资谈笑。今之打和鼓、捻梢子、散耍皆是也。”(2)(南宋)灌圃耐得翁:《都城纪胜》,俞为民、孙蓉蓉主编:《历代曲话汇编》(唐宋元编),合肥:黄山书社,2006年,第113—115页。南宋吴自牧《梦粱录》中亦有相近记载。(3)(南宋)吴自牧:《梦粱录》,俞为民、孙蓉蓉主编:《历代曲话汇编》(唐宋元编),合肥:黄山书社,2006年,第126页。另据南宋周密《武林旧事》记录,杂班演员有表演“双头”的侯谅和表演“散耍”的刘衮、刘信。(4)(南宋)周密:《武林旧事》,俞为民、孙蓉蓉主编:《历代曲话汇编》(唐宋元编),合肥:黄山书社,2006年,第158—159页。通行戏剧史著作根据上述材料一般认为,宋杂剧原有两段,即“艳段”加“正杂剧”,后来又增加了一段,即“艳段”“正杂剧”后再加“杂扮”。如廖奔、刘彦君先生说:“南宋杂剧在演出结构上较北宋有所发展,即由两段结构改为三段结构。北宋杂剧由艳段和正杂剧组成……南宋以后,开始把杂扮作为杂剧演出的‘散段’,放在杂剧后面演出,使之成为杂剧表演结构中的一部分……杂剧表演结构就从两段变成了三段。”(5)廖奔、刘彦君:《中国戏曲发展史》(第一卷),太原:山西教育出版社,2000年,第253页、第255—256页。叶长海、张福海先生说:“在演出形式上,宋杂剧主要是由一场两段或三段构成。第一段称‘艳段’……第二段称‘正杂剧’……北宋时期,一般是这种演法。到了南宋,正杂剧之后又加了一个‘散段’,叫做‘杂扮’或‘纽元子’……由于加了这段演出,就形成了一场三段的基本模式。”(6)叶长海、张福海:《插图本中国戏剧史》,上海:上海古籍出版社,2004年,第90页。戴峰先生说:“杂剧、杂班原本是各自独立的两种伎艺,但后来杂班被杂剧吸纳,成为其组成部分……”(7)《中国戏曲史》编写组编:《中国戏曲史》,北京:高等教育出版社,2017年,第43页。相关章节由戴峰撰写。

宋杂剧演出结构由两段式演进为三段式的现象已为戏剧史家普遍熟知,不过,对于这一演进发生的确切时间及动因尚未有过深入论证,仅见廖奔、刘彦君先生推论:“(宋)杂剧结构由两段增加到三段的动因,或许有着南戏刺激的因素在内。”(8)廖奔、刘彦君:《中国戏曲发展史》(第一卷),第256页。由廖、刘二位先生的论断,我们提出两个问题:其一,南宋(1127年—1279年)前后长达153年,宋杂剧由两段式演进为三段式,到底是发生于南宋前期、中期,还是后期?其二,由两段发展为三段的动因究竟是什么?

一、南宋杂剧实现了与队舞表演的分离

宋杂剧是宫廷大宴节次中的表演节目。《宋史》卷一百四十二“乐十七”记录了每春、秋、圣节三大宴的仪程:

皇帝升坐,宰相进酒,庭中吹觱栗,以众乐和之;赐群臣酒,皆就坐,宰相饮,作《倾杯乐》;百官饮,作《三台》。第二、皇帝再举酒,群臣立于席后,乐以歌起。第三、皇帝举酒,如第二之制,以次进食。第四、百戏皆作。第五、皇帝举酒,如第二之制。第六、乐工致辞,继以诗一章,谓之“口号”,皆述德美及中外蹈咏之情。初致辞,群臣皆起,听辞毕,再拜。第七、合奏大曲。第八、皇帝举酒,殿上独弹琵琶。第九、小儿队舞,亦致辞以述德美。第十、杂剧罢,皇帝起更衣。第十一、皇帝再坐,举酒,殿上独吹笙。第十二、蹴鞠。第十三、皇帝举酒,殿上独弹筝。第十四、女弟子队舞,亦致辞如小儿队。第十五、杂剧。第十六、皇帝举酒,如第二之制。第十七、奏鼓吹曲,或用法曲,或用《龟兹》。第十八、皇帝举酒,如第二之制,食罢。第十九、用角觝,宴毕。(9)(元)脱脱等:《宋史》,北京:中华书局,1977年,第3348页。

一一细数这十九项程序,其中进酒共九盏,两次杂剧演出分别在皇帝第五次举酒和第七次举酒之后。

孟元老《东京梦华录》“宰执亲王宗室百官上寿”条记载了北宋杂剧与队舞结合演出的情形,较上引《宋史》内容更为详细:

第五盏御酒……参军色执竹竿子作语,勾小儿队舞……又唱破子毕,小儿班首入进致语,勾杂剧入场,一场两段……杂戏毕,参军色作语,放小儿队。又群舞《应天长》曲子出场。

第七盏御酒……参军色作语,勾女童队入场……唱中腔毕,女童进致语,勾杂戏入场,亦一场两段迄,参军色作语,放女童队,又群唱曲子,舞步出场。比之小儿节次增多矣。(10)(宋)孟元老:《东京梦华录》,第109—110页。

由上可见,杂剧是作为北宋宫廷大宴佐餐侑觞节目出现的,而且是夹在前后两次小儿队舞或女童队舞之间表演的。考虑到宫廷大宴通常进酒若干盏,在每一盏酒宴饮过程中要表演各类节目,中间还要休息,如此,北宋杂剧每一场时间不可能很长,只有可能演出片段式短剧。

关于杂剧与队舞表演结合的时间,可以参考苏轼所作教坊词,如《兴龙节集英殿宴教坊词》所记《勾杂剧》一词:

金奏铿纯,既度九韶之曲;霓衣合散,又陈八佾之仪。舞缀暂停,伶优间作。再调丝竹,杂剧来欤?(11)(北宋)苏轼著,孔凡礼点校:《苏轼文集》(第三册),北京:中华书局,1986年,第1312页。

“舞缀暂停,伶优间作”“再调丝竹,杂剧来欤”正与《东京梦华录》《宋史》描写的队舞夹演杂剧的情形相一致。此教坊词作于北宋哲宗元祐二年(1087年),当时苏轼在京师为中书舍人、翰林学士,有机会亲身参与宫廷大宴,可知杂剧与队舞结合演出不晚于此时,已形成成熟体制。

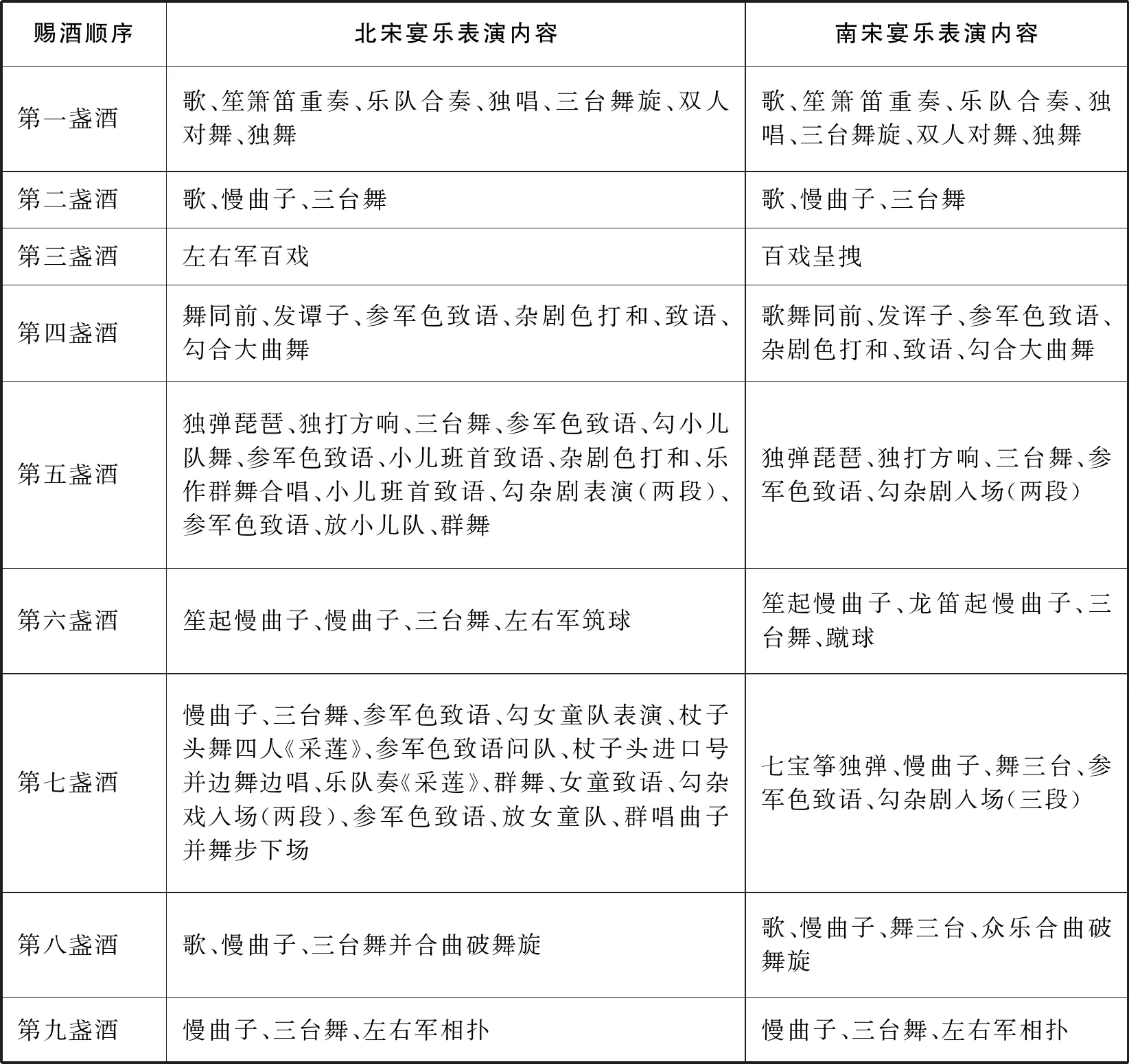

杂剧在南宋宫廷大宴中的演出情况,今人可以透过吴自牧《梦粱录》“宰执亲王南班百官入内上寿赐宴”条的记录知其面貌。(12)(南宋)吴自牧:《梦粱录》,第121—123页。进入南宋,宫廷大宴与北宋时期一样,都要行酒九盏,对比《东京梦华录》和《梦粱录》所记两宋大宴表演内容可知,仪节基本相同,唯于第五盏酒和第七盏酒演出部分存在不同。为清楚起见,以下通过《两宋宫廷宴乐“供盏献艺”一览表》具体说明。以列表形式进行比较非笔者原创,在冯双白等先生所著《图说中国舞蹈史》中已有采用(13)冯双白、王宁宁、刘晓真:《图说中国舞蹈史》,杭州:浙江教育出版社,2001年,第160页。,笔者不敢掠美,但并非照搬照抄该书。

《两宋宫廷宴乐“供盏献艺”一览表》

《东京梦华录》所记第四盏酒中“发谭(譚)子”一语意不可解,应为“发诨(諢)子”误刊。由上表可见,九盏酒当中第一、五、七盏酒特别重要,作为宴会的发起和两次高潮部分,表演内容较多,耗时必然也长,除涉及杂剧表演的第五盏酒、第七盏酒以外,两宋宫廷宴乐献艺内容基本相同。这说明,宋皇室南渡以后,北宋宫廷大宴仪轨被完整地搬到了杭州,只进行了局部修改,因此,我们只需重点关注局部修改的形式、原因、影响这三个问题。

进入南宋,第五盏酒取消了小儿队舞,简化了程式,杂剧仍为一场两段;第七盏酒取消了女童队舞,简化了程式,增加了七宝筝独弹,杂剧改为一场三段。至此,杂剧实现了与队舞表演的分离。

二、南宋杂剧脱离队舞的时间和原因

南宋宫廷大宴取消队舞的时间,在《宋史》卷一百三十“乐十七”中有明确记载:

乾道后,北使每岁两至,亦用乐,但呼市人使之,不置教坊,止令修内司先两旬教习。旧例用乐人三百人,百戏军百人,百禽鸣二人,小儿队七十一人,女童队百三十七人,筑球军三十二人,起立门行人三十二人,旗鼓四十人,相扑等子二十一人。命罢小儿及女童队,余用之。(14)(元)脱脱等:《宋史》,第3359页。

“乾道”(1165年—1173年)是南宋孝宗年号,这说明公元1165年以后,小儿队舞与女童队舞就从宫廷宴飨仪节中取消了,这是宋杂剧与队舞表演分离的时间节点。

据孟元老《东京梦华录》可知,北宋宫廷大宴小儿队舞需“年十二三者二百余人”,女童队舞需“妙龄容艳过人者四百余人”(15)(宋)孟元老:《东京梦华录》,第109—110页。,演出规模极为庞大。而《宋史》“乐十七”明确记载“小儿队凡七十二人”“女弟子队凡一百五十三人”(16)(元)脱脱等:《宋史》,第3350页。,上引文中“旧例”小儿队七十一人、女童队百三十七人,应该是进入南宋以后已经缩编的规模,且经过不止一次缩编。

队舞规模缩小直至被取消,应与宫廷教坊在两宋之交遭遇的重大变故有关,以下分四点陈说。

其一,北方少数民族政权南下,令北宋宫廷教坊损失惨重。在南宋徐梦莘《三朝北盟会编》中相关记载数不胜数,如:

靖康二年正月。十五日乙巳,驾在青城……《遗史》曰:“金人索元宵灯烛,于刘家寺放上元,请帝观灯。尼堪斡里雅布张筵会,召教坊乐人大合乐,艺人悉呈百戏,露台弟子祗应。倡优、杂剧罗列于庭,宴设甚盛。”有致语云:“七将渡河,溃百万之禁旅;八人登垒,摧千仞之坚城。”(17)(南宋)徐梦莘:《三朝北盟会编》,上海:上海古籍出版社,2008年,第561—562页。

显然,这些教坊艺人已随宋徽宗、宋钦宗被金军拘禁于青城,迫于压力,其致语充满了对宋皇室的百般羞辱,这些艺人后被掳掠北上。又如:

二十五日乙卯,驾在青城,大雪极寒。城中多寒,识者以为阴杀之气而然也。金人求索诸色人,金人来索御前祗候方脉医人、教坊乐人、内侍官四十五人,露基祗候、妓女千人。蔡京、童贯、王黼、梁师成等家歌舞、宫女数百人。先是权贵家舞伎、内人,自上即位后皆散出民间,令开封府勒牙婆、媒人追寻之……杂剧、说话、弄影戏、小说、嘌唱、弄傀儡、打筋斗、弹筝、琵琶、吹笙等艺人一百五十余家,令开封府押赴军前……

二十六日丙辰……金人来索什物仪仗等……大学轩架乐、舞乐器、舜文王琴、女娲笙、孔子冠图谶、竹简、古画、教坊乐器、乐书、乐章……教坊乐工四百人……又取……女童六百人、教坊乐工数百人。(18)(南宋)徐梦莘:《三朝北盟会编》,第583—585页。

经此番劫难,北宋宫廷教坊艺人,尤其是高水平艺人基本上被金人搜罗殆尽。

其二,重新招募、培训、维持规模庞大的教坊艺人队伍必然耗资不菲,而南宋前期经济遭受长达一二十年兵燹战乱的严重破坏,朝廷财力不足。仅举一例为证,乾道四年(1168年),湖北转运副使李焘向朝廷奏报说:

《禹贡》九州,荆田第八,赋乃在三,人功既修,遂超五等。今田多荒芜,赋亏十八……京湖之民结茅而庐,筑土而坊,佣牛而犂,籴种而殖,谷苗未立,睥睨已多,有横加科敛者。(19)(元)脱脱等:《宋史》,第11916页。

自晚唐以来以富庶素称、作为朝廷主要经济来源的京西南路、荆湖北路,以至淮南西路、淮南东路一带,因地处宋金战争前线,经残酷拉锯战,已是山河残破,民生极度凋敝。1141年宋金签订“绍兴和议”后战争基本停止,但官绅聚敛土地而重赋盘剥、百姓不堪承受而流离失所现象仍十分严重,国民经济恢复艰难缓慢,有史可证:

乾道二年五月六日,臣僚言:“两淮膏腴之田皆为品官及形势之家占佃,既不施种,遂成荒田。”

四年二月二十九日,知鄂州李椿言:“本州荒田甚多,往岁间有开垦者,缘官即起税,遂致逃亡。”

五月一日,湖北运副杨民望言:“诸州荒田多无人开耕,间有承佃之家尽力垦辟,往往为人告讦,称有侵冒顷亩,官司从而追纳积年税租,遂致失所。”

五年正月十九日,(大理正)徐子寅言:“两淮膏腴之田多为管户及管军官并州县公吏诡名请佃,更不开垦,遂致荒闲。”

六年正月十四日,太府少卿、总领淮西江东钱粮、兼提领屯田叶衡言:“合肥滨湖有圩田四十里,旧为沃壤,久废垦辟。”(20)刘琳等校点:《宋会要辑稿》(第十册),上海:上海古籍出版社,2014年,第6095—6096页。

此类记载俯拾即是,说明从长江中游到下游的宋金交界地带,直到乾道朝前期经济仍未恢复元气。南宋朝廷财政状况确有好转则要等到孝宗统治中期。(21)葛金芳:《南宋全史·社会经济与对外贸易》,上海:上海古籍出版社,2016年,第43页。

其三,南宋前期废置教坊,后虽有大臣主张复置,但孝宗皇帝没有同意。据《宋史》卷一百三十“乐十七”所载:

高宗建炎初,省教坊。绍兴十四年复置,凡乐工四百六十人,以内侍充钤辖。绍兴末复省。孝宗隆兴二年天申节,将用乐上寿,上曰:“一岁之间,只两宫诞日外,余无所用,不知作何名色。”大臣皆言:“临时点集,不必置教坊。”上曰:“善。”(22)(元)脱脱等:《宋史》,第3359页。

灌圃耐得翁《都城纪胜》“瓦舍众伎”条记载:“绍兴三十一年,省废教坊之后,每遇大宴,则拨差临安府衙前乐等人充应,属修内司教乐所掌管。”(23)(南宋)灌圃耐得翁:《都城纪胜》,第113页。吴自牧《梦粱录》“妓乐”条也有相似记录:“绍兴年间,废教坊职名,如遇大朝会、圣节,御前排当及驾前导引奏乐,并拨临安府衙前乐人,属修内司教乐所集定姓名,以奉御前供应。”(24)(南宋)吴自牧:《梦粱录》,第125页。绍兴三十一年(1161年)复省教坊后,如遇宴乐所需,则拨临安府衙前乐人充应,仅隔数年,乾道后,“但呼市人使之”,“止令修内司先两旬(按照宫廷演出标准加以)教习”。这样做显然是为了恢复经济而采取与民休养生息、精简常备机构的政策。不过,由社会力量提供表演服务必然会大大降低演出水准,尤其对于大型队舞这种需要集体高度配合的项目来说更是如此。《东京梦华录》“京瓦伎艺”条记载:“每遇内宴前一月,教坊内勾集弟子小儿,习队舞,作乐杂剧节次。”(25)(宋)孟元老:《东京梦华录》,第102页。可知北宋时期,即使是内廷教坊专门豢养的弟子小儿,其排练队舞时间也要长达一个月,遑论临时点集的民间和顾市人,且仅有两旬教习时间。当然,唐人已有解决队舞演员水平参差不齐问题的经验可供借鉴——崔令钦《教坊记》记载:

平人女以容色选入内者,教习琵琶、三弦、箜篌、筝等者,谓之“搊弹家”……宜春院女,教一日便堪上场,惟搊弹家弥月不成。至戏日,上令宜春院人为首尾,搊弹家在行间,令学其举手也。宜春院亦有工拙,必择尤者为首尾。既引队,众所属目,故须能者。乐将阕,稍稍失队,余二十许人舞曲终,谓之“合杀老”,尤要快健,所以更须能者也。(26)(唐)崔令钦:《教坊记》,俞为民、孙蓉蓉主编:《历代曲话汇编》(唐宋元编),合肥:黄山书社,2006年,第4—5页。

这是让水平比较高的舞蹈演员为队首、队尾,让水平相对低的演员夹在行间跟随队首、队尾演员举止动作。然而,这只能算是一种权宜之计,仅解决“有无”问题,演出质量可想而知。

其四,更为关键的是,南宋“散乐传学教坊十三部,唯以杂剧为正色”(27)(南宋)灌圃耐得翁:《都城纪胜》,第113页。,此时杂剧已成为筚篥部、大鼓部、杖鼓部、拍板色、笛色、琵琶色、筝色、方响色、笙色、舞旋色、歌板色、杂剧色、参军色等十三部色中最为重要的一色,因此,一旦遇到杂剧与队舞需要两者选一的时候,被淘汰的必然是队舞而不可能是杂剧。换句话说,在人才、财力、演出质量同时遭遇严峻危机的时候,队舞便失去了在宫廷宴乐仪节中继续存在的根基,必然被其他更节省人力、更节约财力、更具新意的演出形式所取代。

三、杂扮为填“空”而被纳入杂剧演出结构

随着小儿队舞和女童队舞退出宫廷宴飨节次,原来用以表演小儿队舞和女童队舞的时间就空了出来,于是会出现两种处理空余时间的选择:要么缩短一盏酒的时长,要么以其他节目填补队舞表演的空缺。从《两宋宫廷宴乐“供盏献艺”一览表》可知,第五盏酒中小儿队舞演出被取消后并没有增加其他演出,杂剧仍为两段,一盏酒的时长可能是缩短了,而第七盏酒中女童队舞表演被取消后补充了七宝筝独弹、杂剧改为一场三段。观《东京梦华录》对小儿队舞和女童队舞的记述,女童队舞明显要比小儿队舞更复杂、更耗时,即孟元老所谓“女童队……比之小儿节次增多矣”,这就解释了为什么取消小儿队舞后可以不增加演出节目,而取消女童队舞后必须增加演出节目——否则第七盏酒的时长就会大大缩短,宴饮的节奏就被打乱了。这还说明,第七盏酒是全部九盏酒中最为重要的环节,第五盏酒掀起的次高潮是为第七盏酒的正高潮做铺垫用的。因此,七宝筝独弹和杂扮作为填补原女童队舞表演时间空缺、支撑宴会高潮的节目被放置进宫廷宴会程序,且杂扮被纳入杂剧演出结构。当然,由于小儿队舞、女童队舞耗时较长,被取消后空出时间较多,而七宝筝独弹相对冷清,应不会占用较多时间,即使不算上杂扮,乾道后的杂剧“艳段”“正杂剧”演出较此前杂剧“艳段”“正杂剧”演出扩充篇幅、拉长时间、更趋复杂也是完全有可能的。

至此我们可以回应本文开篇提出的两个问题——宋杂剧结构由两段式演进为三段式的时间节点当在“乾道后”;演进动因是队舞退出宫廷宴飨演出后空出的时间需要其他节目填补。目前尚未见证据证明南戏影响过南宋宫廷演出技艺,尤其是表演结构体制。

杂扮能够被吸纳入宋杂剧演出结构、宋杂剧发展为一场三段,与杂扮本身性质有关。据前引《都城纪胜》内容可知,杂扮是北宋时期汴京一带农村人撰作的、用以自娱的滑稽表演段子,“多是借装为山东、河北村人,以资谈笑”,当是包括表现地方口音特点的笑闹演出,南宋时期的打和鼓、捻梢子、散耍以及双头,皆承自这种民间表演技艺,《梦粱录》中也有相似记载。(28)(南宋)吴自牧:《梦粱录》,第126页。《武林旧事》记录的杂扮演员不仅有姓名俱全的侯谅、刘衮、刘信等,而且有的来自德寿宫、有的来自衙前等官办机构,在杂剧中不是扮演副末就是扮演副净,或兼而演之,也有只录艺名的铁刷汤、江鱼头、眼里乔、小橘皮等,他们显然属于和顾市人之列,这说明杂扮在宫廷内外都是广受欢迎的节目。此外,在鱼得水、王寿香、自来俏等演员名下特别标注“旦”字,说明杂扮表演是包含女性人物的。综合上述情况,我们以为,虽然宋人将杂剧与杂扮并列为两种不同演出门类,但是相较其他演出门类,杂剧与杂扮的性质是最为接近的,将杂扮视为广义宋杂剧中的一类未尝不可。其实宋人早已有这样的认识,赵彦卫就说过:“近日优人作杂班,似杂剧而简略。金虏官制,有文班、武班;若医、卜、倡优,谓之杂班。每宴集,伶人进,曰:‘杂班上。’故流传及此。”(29)(南宋)赵彦卫撰,傅根清点校:《云麓漫钞》,北京:中华书局,1996年,第166页。“似杂剧而简略”正是杂扮能够被纳入杂剧演出结构的重要原因。

诚如廖奔、刘彦君先生所指出的那样:“北宋时的杂扮表演与杂剧表演还是两码事,各是各的,并不连在一起……南宋杂剧三段演出的内容仍然是互不相连的,还是像北宋那样彼此各演各的……南宋杂剧结构的松散性也很强,并不一定每次演出必须三段演全,可以有时演两段,有时又演三段。”(30)廖奔、刘彦君:《中国戏曲发展史》(第一卷),太原:山西教育出版社,2000年,第255—256页、第257—258页。关于这一点,我们需要先考察艳段与正杂剧之间的关系,杂扮与正杂剧之间的关系也就容易理解了。

南宋后期人周密(1232年—1298年)《武林旧事》“圣节”条记载了“今偶得理宗朝禁中寿筵乐次”:

初坐……第四盏……吴师贤已下,上进小杂剧:

杂剧,吴师贤已下,做《君圣臣贤爨》,断送【万岁声】。

第五盏……杂剧,周朝清已下,做《三京下书》,断送【绕池游】。

再坐……第四盏……杂剧,何晏喜已下,做《杨饭》,断送【四时欢】。

第六盏……杂剧,时和已下,做《四偌少年游》,断送【贺时丰】。(31)(南宋)周密:《武林旧事》,第133—137页。

由上可知,南宋理宗朝(1225年—1264年)禁中圣节排当乐次较《梦粱录》记录的宫廷大宴仪程有了显著变化,不仅增加了杂剧演出次数,而且“小杂剧”与其后的《君圣臣贤爨》《三京下书》《杨饭》《四偌少年游》等“(正)杂剧”不存在必然联系,否则一段“小杂剧”不可能同时对应四段不同“(正)杂剧”。胡忌先生据《东京梦华录》“宰执亲王宗室百官入内上寿”条所载“内殿杂戏,为有使人预宴,不敢深作谐谑,惟用群队装其似像,市语谓之‘拽串’”(32)(宋)孟元老:《东京梦华录》,第109页。,提出:“‘拽串’的‘串’和‘爨’同音……‘惟用群队,装其似象(像)’面貌的确和‘爨’的演出相似……‘小杂剧’也可能是‘爨’的别称……它的演出之前是不必使用‘艳段’的……”(33)胡忌:《宋金杂剧考》(订补本),北京:中华书局,2008年,第188页。李玫先生概括胡忌先生的意见说:“《宋金杂剧考》中的观点,实际上认为‘小杂剧’是宋杂剧中的‘艳段’……”(34)李玫:《明清小戏的演出格局探源——兼及宋代“小杂剧”研究》,《文学遗产》,2012年第6期。陈志勇先生据《东京梦华录》“京瓦伎艺”条所记“杖头傀儡任小三,每日五更头回小杂剧,差晚看不及矣”(35)(宋)孟元老:《东京梦华录》,第102页。,论定:“‘小杂剧’,恐怕还是有‘艳段’的意思……‘小杂剧’不是后面正杂剧的有机组成部分……是较正杂剧的体制、规模更小,且位于正杂剧之前的小戏,它具有酝酿剧场气氛,导出下面正杂剧演出的作用。”(36)陈志勇:《宋代杂剧名词考释》,《四川戏剧》,2007年第2期。我们赞同将“小杂剧”视为“艳段”的说法。据前引《都城纪胜》中文字“杂剧中……先做寻常熟事一段,名曰‘艳段’;次做正杂剧,通名为两段”,可知“艳段”是“正杂剧”开场前上演的短小杂剧,“小杂剧”与其位置、规模正相似。“小杂剧”与“正杂剧”没有必然联系,而艳段本就是可以单独上演的。元人马端临《文献通考》卷一百四十六“乐十九”条记载,北宋时“崇德殿宴契丹使,惟无后场杂剧及女弟子舞队”。(37)(元)马端临:《文献通考》,杭州:浙江古籍出版社,1988年,第1283页。这说明在接待外国使臣的正式场合也可以单演艳段而不演正杂剧。由此我们可以再度确认艳段的性质——当一个短小的杂剧被放在一个规模更大的杂剧之前演出时,就被称为“艳段”,艳段的实质也是杂剧,具有相当的独立性,放在后面的相对大的杂剧被称为“正杂剧”。艳段与正杂剧之间是一种临时的、偶然的组合关系,彼此各演各的,内容并不贯通。搞清楚这一点,我们就很容易理解杂扮与正杂剧之间也是这样一种关系,换句话说,一场宋杂剧中的三段可以有多种组合方式,表演者完全可以根据演出场合、观者需求、演员情况来灵活安排,所谓“三段”绝不会固定搭配,其中每一段篇幅都不会长,内容也不复杂,因而宋杂剧结构由两段增加到三段不可能受完整讲述长篇故事的南戏影响。细忖廖、刘二位先生的论断,不难觉察其中存在无法自洽之处。

日本学者青木正儿认为:“(宋)杂剧由‘艳段(一段)——正杂剧(两段)——杂扮(一段)’之四段而成,其后元杂剧之以四折为定形之体例,已萌芽于此。惟其各段所演之内容并不互相连络耳。”(38)(日)青木正儿原著,王古鲁译著,蔡毅校订:《中国近世戏曲史》,北京:中华书局,2010年,第22页。此说对后世影响很大。时至今日,学界对宋杂剧最长情况下究竟是三段还是四段存在不同意见,这主要是出于对《都城纪胜》和《梦粱录》中“先做寻常熟事一段名曰艳段次做正杂剧通名为两段”一句不同的理解和句读造成的。我们认为,《梦粱录》中“宰执亲王南班百官入内上寿赐宴”条记录的第七盏御酒中杂剧“三段”与同书“妓乐”条记录的“先做……艳段”“次做正杂剧”“又有杂扮”前后呼应,因此认为宋杂剧最长是三段更加合理,这句话的标点应该是“先做寻常熟事一段,名曰‘艳段’,次做‘正杂剧’,通名为两段”。青木正儿将元杂剧分“折”与宋杂剧分“段”关联起来,给人这样一种印象:元杂剧之折是从宋杂剧之段衍化而来的,元杂剧之四折正与宋杂剧之四段相对应。我们暂不论元杂剧作家关于“折”的概念与明以后大不相同,而且众所周知,元杂剧的四个单元是由其音乐方面——北曲四大套决定的,仅就宋杂剧“各段所演之内容并不互相连络”来看,元杂剧结构也不可能由宋杂剧结构直接生长而来。

结 语

北宋杂剧一场分两段,即艳段加正杂剧;南宋时期,原本独立于杂剧存在的杂扮被纳入杂剧演出结构,置于正杂剧之后,于是杂剧形成一场三段式,同时保留一场两段式。宋杂剧本是宋代宫廷大宴节次中表演的节目,与小儿队舞或女童队舞结合演出,这种演出体制于北宋哲宗元祐二年(1087年)之前已形成。进入南宋,具体来说是进入孝宗乾道朝(1165年),宫廷大宴节次取消了小儿队舞和女童队舞,至此杂剧与队舞表演分离。宋宫廷大宴取消队舞的原因包括:北方少数民族政权南下,北宋宫廷教坊损失惨重;因战乱破坏经济,南宋前期,朝廷无力重新招募、培训、维持规模庞大的教坊艺人队伍;南宋高宗绍兴三十一年(1161年),朝廷决定省废教坊,乾道后(1165年),如遇大朝会、圣节,御前排当及驾前导引需奏乐,“但呼市人使之”,表演质量不高;宋杂剧已成为教坊十三部色中最为重要的一色。为填补女童队舞被取消后空余出来的时间,确保第七盏酒仍作为宫廷宴会的高潮环节,于是增加了七宝筝独弹,杂剧改为一场三段。这就是宋杂剧结构由两段式演进为三段式的动因。杂扮与杂剧的性质最为接近,可以视为广义宋杂剧中的一类,因此杂扮能够被纳入杂剧演出结构。不论是两段式还是三段式,宋杂剧内部结构都较为松散,各段演出内容互不相连,艳段、正杂剧、杂扮之间是一种临时的、偶然的、非固定组合关系,可以灵活搭配。元杂剧之分四折与宋杂剧分段不存在关联。

《梦粱录》在介绍“杂扮”的情况后又说:“今士庶多以从省,筵会或社会,皆用融和坊、新街及下瓦子等处散乐家女童装末,加以弦索赚曲,祗应而已。”(39)(南宋)吴自牧:《梦粱录》,第126页。《梦粱录》成书于南宋度宗咸淳十年(1274年),说明此时杂扮已基本上从宋杂剧结构中消失。《都城纪胜》成书于南宋理宗端平二年(1235年),据前引该书内容可知,此时杂扮仍属于杂剧结构的一部分。可见,宋杂剧一场三段式结构不复存在当在1235年至1274年间。又据前引《武林旧事》记录的“理宗朝禁中寿筵乐次”可知,1225年至1264年间,南宋宫廷大宴搬演“小杂剧”后单演“(正)杂剧”而不演杂扮,由此我们可以进一步将一场三段式杂剧走向消亡的时间圈定在1235年至1264年间。