社会控制对青少年网络被害的影响

——有调节的链式中介模型

许博洋, 周 由,夏一巍

(1. 中国人民公安大学,北京 100038;2.Monash University,Melbourne VIC 3800;3.西南财经大学,四川 成都 611130)

一、引言

21世纪以来,随着人类社会的全面转型,犯罪与被害现象相应发生了较大变化,传统街头犯罪、暴力犯罪等接触型犯罪的数量大幅降低,“互联网+”形式的违法犯罪数量激增[1]。中华人民共和国公安部于2021年发布的破案统计情况显示,2020年我国共破获网络诈骗案件25.60万起,同比增长28.00%,抓获犯罪嫌疑人26.30万名,同比增长61.30%[2]。由此可见,依托于网络的非接触型越轨与被害业已成为严重影响公民幸福感的社会顽疾。特别在当前全球新冠肺炎疫情的持续影响下,人们的生活节奏被严重打乱,传统的社会行为方式被迫发生急速转变,“人—人”的互动模式也渐渐朝着“人—网—人”的方向发展,线上办公、线上学习、线上购物已然成为当下生活常态,这无形中亦增加了公众于网络环境中的暴露频率,缩短了同潜在犯罪人的接触距离。

大量研究发现,我国青少年群体具有网络使用时间长[3]、网络依赖程度高[4]等特点,这导致其自身的被害诱发性和易感性常常高于其他年龄段群体,这种脆弱性特征使其极易成为潜在网络不法分子的侵害目标。更值得警惕的是,网络被害事件会在青少年社会化过程中对其心理健康造成难以估量的影响。有研究表明,网络越轨给被害人带来的恐惧、痛苦感受,与现实同类被害经历等价,甚至更为剧烈[5]。因此,剖析网络被害的归因机制,掌握切实可行的网络被害预防策略,对于我国青少年的身心健康及其良性社会化具有重要实践意义。

国内现有关于青少年网络问题的犯罪学研究一般是从网络越轨视角展开的[6],而网络被害现象尚未得到足够重视[7]。与此同时,经典犯罪学理论对于传统接触型被害的解释力,能否移植并应用于网络被害的解释和预防,依然值得学界深入探究。鉴于网络被害的现实背景与研究现状,本文基于国内青少年群体的问卷调查数据,在理论假设基础上构建变量关系,利用科学的统计分析方法完成对犯罪学与被害人学相关理论的实证检验,旨在提出针对性的网络被害预防措施,以实现减少类似被害事件发生与保护青少年群体健康成长的最终目的。

二、文献综述与研究假设

(一)网络被害的概念界定

被害(Victimization),是“犯罪”在被害人学(Victimology)领域下的对应概念,指特定时空条件下被害人、被害事件所表现出的、与犯罪发生有关的外部形态和联系的总和、概括与抽象[8]40,而关于网络被害(Cyber Victimization)的概念界定,犯罪学界尚无统一标准。一些学者狭义地认为网络被害特指个体所遭受的网络欺凌行为(Cyber Bullying)[9-11],这种定义显然不能囊括以其他形式存在的个体被害经历(如网络诈骗、网络骚扰等)。此外,随着我国互联网科技的飞速发展,青少年线上行为的种类与日俱增,诸如网络直播、社交型短视频平台等新兴娱乐模式日益成为广大学生群体的生活必需品,这无形中使得个体在网络世界中的暴露程度与被害易感性相继提升,一些新型网络被害,如遭受网络诈骗、网络性骚扰、网络欺凌等事件亦相继见诸报端。由于现存概念的局限性与概念扩充的客观需求,在扬弃国内外学者的多方观点后,本文将网络被害定义为各类线上被害经历的集合,包括遭受线上欺凌、线上欺诈、线上跟踪、线上骚扰等线上被害经历[12-13],是一项涉及精神性损害(心理与人格损害)、物质性损害(人身和财产损害)与其他损害(个人信息、人际交往等损害)的多元法益侵害行为[14]。

(二)控制理论与网络被害

1.社会控制理论与网络被害。赫希(Hirschi)的社会控制理论(Social Control Theory)认为,每个个体都具有犯罪的潜在动力,而抑制个体犯罪行为发生的关键因素是其社会纽带的约束力[15]4。社会控制理论主要由四个概念构成,分别是依恋(Attachment)、投入(Commitment)、参与(Involvement)和信念(Belief)[15]1-25。“依恋”是指个体与社交网络成员(父母、伴侣、亲属、朋友等)的依赖与亲密程度,其在抑制个体实施犯罪行为的过程中起着最为关键的作用。“投入”是指个体对于教育、工作、信仰等长远目标的主观努力程度,而越轨行为会干扰或危及该类目标的实现过程,因此投入也是抑制个体犯罪的社会控制因素之一。“参与”主要是通过增加个体参与常规事务(如工作、学习、运动)的时间来减少其思考、准备和从事犯罪和越轨行为的时间,从而降低犯罪的可能性。“信念”是指个体对于遵守法律的道德认可度,信念越高的个体越倾向于遵守法律并具有越低的犯罪可能性。

尽管社会控制理论的初衷是用来解释犯罪发生的原因,仍有部分学者基于被害人学的角度去检验社会控制理论对个体被害的影响。作为被害人学领域的领军人物之一,施雷克(Schreck)在2004年就曾与合作者共同提出关于社会控制理论与被害经历的假设:社会纽带直接作用于被害经历[16]。他们认为,较高水平的社会纽带会约束行为人从事招致被害概率较高的风险行为,从而进一步降低个体的实然被害风险。基于施雷克的理论观点,希金斯(Higgins)等人[17]与其他学者[18]在实证研究中陆续发现了较高水平的社会控制会显著降低个体的线下被害可能性。然而遗憾的是,现存研究尚未采用社会控制理论去解释和检验网络被害经历的发生机制。特别是在以集体主义文化为主导的中国本土背景下,社会控制理论对于青少年网络被害经历的作用机制有待得到进一步揭示。综上,根据施雷克等人的理论假设与相关实证文献的支持,本研究提出第一项假设:

H1:社会控制显著负向影响我国青少年的网络被害经历。

2.自我控制理论与网络被害。犯罪学中的自我控制理论(Self Control Theory)由戈特弗雷德森(Gottfredson)和赫希于1990年出版的《犯罪的一般理论》一书中首次提出。他们认为个体行为人均具备一项稳定性的内部特征——自我控制能力,且该特质是预测犯罪行为的唯一因素[19]90。自我控制能力越低的人越倾向于从事可带来短期利益的行为而忽视该行为所造成的长期消极后果,因此更可能实施犯罪行为[19]1-23。根据这一理论,个体的低自控行为具有六大特性:冲动性(Impulsivity)、简单任务性(Simple Tasking)、寻求刺激性(Risk Seeking)、身体活动性(Physical)、自我中心性(Self Centering)和高情绪性(Temper)。格拉斯米克(Grasmick)根据自我控制的六个维度特征制定了关于自我控制理论的态度测量方法[20],这一测量工具被犯罪学界所广泛接受。

与社会控制理论相同,自我控制理论的设计初衷也是为了理解和解释犯罪发生原因而非被害发生机制,且有实证研究已发现低自我控制是直接诱发我国青少年各类网络越轨行为的显著预测因子[21]。然而,劳里森(Lauritsen)等人针对该理论指出,那些与解释犯罪相关的低自控变量同样可以成功预测被害发生[22]。施雷克于1999年发表在《季度司法》(Justice Quarterly)的一篇论文引起了犯罪学界对“自我控制—被害”关系的广泛重视,他指出那些低自我控制者会差别化地将自己置身于危险情境之中,且很少采取必要的被害预防措施[23]。此后,大量学者证实了低自我控制对各类网络被害具有的显著正向直接作用,例如网络诈骗、网络黑客、网络色情、隐私暴露、网络欺凌、网络盗版、网络跟踪等[24-27]。然而,绝大多数的理论与实证研究均是在美国、英国等个人主义文化导向下的西方语境中开展的,尚未有文献系统地检验自我控制理论对于中国青少年网络被害经历的适用性。基于上述理论与实证研究的支持,同时为了弥补中国语境下“低自控—网络被害”关系研究的空缺,本文提出第二项假设:

H2:低自我控制显著正向影响我国青少年的网络被害经历。

(三)生活方式—日常行为理论与网络被害

生活方式—日常行为理论(Lifestyle—Routine Activities Theory),是最早被用来解释被害经历的理论之一。它由生活方式暴露理论(Lifestyle Exposure Theory)以及日常行为理论(Routine Activities Theory)共同发展而来[28-29],现被广泛应用于解释各类个体被害现象。生活方式理论和日常行为理论的共同之处在于二者都认为个体在日常情景特别是风险情景下的暴露时间会显著提升个体的被害性[30]。具体而言,高风险情境会增加个体之于动机犯罪人(Motivated Offenders)的曝光性(暴露时间与暴露距离)和目标吸引力(Target Attractiveness),使其成为合适的被害目标,而高风险情景相对于其他场景具有更多的潜在犯罪人和更少的有效防卫(Capable Guardians),因此将大幅提升个体的被害可能性。

大量基于生活方式—日常行为理论的实证研究均表明,风险生活方式和日常行为均会直接影响现实被害[31-33]与网络被害[34-36]的可能性或发生频率。一般而言,网络高风险场所(例如网络赌博平台、网络色情网站、猎奇网络社区)聚集了大量的潜在网络犯罪人并且缺乏及时有效的网络监管机制,长时间暴露于网络高风险场所会增加青少年被列为潜在犯罪目标的可能性,提高其网络被害的概率。相关研究为该理论解释特定网络被害提供了实证支持,例如,霍特(Holt)等人发现使用盗版软件、浏览色情网站、猜测他人账号密码等网络风险行为会显著提升大学生被网络骚扰的可能性[37];瑞恩斯(Reyns)等人发现,强制联络、性试探、暴力言语、网络入侵、涉黄信息、盗版软件等网络风险生活方式指标远高于日常网络行为指标(目标吸引力、网络暴露时间、网络暴露距离、有效防卫)对网络被害的影响力[11]。相较于西方犯罪学界之于该被害理论的应用普适性,国内文献尚未通过生活方式—日常行为理论的视角来理解和分析青少年网络被害的具体成因。因此,为推进生活方式—日常行为理论的本土化应用,探究其对中国青少年网络被害的适用性,本研究现提出第三项假设:

H3:网络风险行为显著正向影响我国青少年的网络被害经历。

(四)社会控制与低自我控制的关系

关于自我控制与社会控制理论兼容性的分歧可以归因于“低自我控制是犯罪的唯一原因”这一争议性观点,该声明根本性地否定了社会控制的理论基础,即个体与社会之间的纽带可以抑制越轨行为的发生。当前犯罪学界关于二者关系的论断可以概括为以下两种模型:社会选择模型(Social Selection),即认为低自我控制导致个体社会控制的弱化;社会原因模型(Social Causation),即认为社会控制的弱化导致个体的自我控制水平降低。大量实证研究支持了社会原因模型,同时也扩充了自我控制的终身发展模式[38-39]。社会原因模型的观点表明社会控制的改变是独立且作用于个体自我控制的,解释了越轨行为在个体生命历程中的可转变性。沿袭此种观点,桑普森(Sampson)和劳布(Laub)将社会控制与生命历程的视角相结合,提出了一种逐级年龄非正式社会控制理论,他们认为一个人的越轨倾向(低自我控制)会随着时间的推移而波动,即社会控制会影响低自我控制[40]。同他们的结论相类似,崇民(Chongmin)和帕特诺斯特(Paternoster)在其纵向研究中发现,近乎所有建立在时间先后序列上的社会控制影响低自我控制路径都是显著的[41]。赫希曾指出,低自我控制反映出具有多种后果的衰败,包括个体与社会间纽带的断裂[42],从某种程度上讲,这也是原作者对于社会原因模型的一种含蓄性支持。本研究遵循了社会原因模型的理论架构,并提出第四项假设:

H4:社会控制显著负向影响低自我控制。

(五)社会控制与网络风险生活方式的关系

如前文所述,作为犯罪学界的主流理论之一,社会控制理论被大量实证研究证实,对于吸毒[43]、性侵犯[44]、校园秩序破坏[45]、攻击行为和寻衅滋事[46]等风险行为具有显著解释力。就个体的决策机制层面而言,社会纽带会通过激活决策过程中的惩罚机制降低青少年的网络风险决策倾向,进而降低个体遭遇网络被害的可能性。社会控制力量越强,个体身边的有效监护水平越高,这种纽带效应对已然越轨或潜在犯罪人所产生的威慑作用便随之提升,从而降低犯罪与被害可能性。大量研究支持了社会控制之于网络风险行为的显著约束作用[47-51],且现有实证结果也表明社会控制会通过影响风险生活方式而间接作用于个体的暴力被害经历[16]。因此,本研究将青少年在网络介质中的被害经历作为社会控制的间接影响变量,无疑是对“社会控制→网络风险行为”与“网络风险行为→网络被害”两条既有影响路径的理论整合与模式创新。基于上述文献支持,本研究提出第五项假设:

H5:社会控制显著负向影响我国青少年的网络风险行为。

(六)低自我控制与网络风险生活方式的关系

随着整合理论趋势的发展,致力于检验自我控制理论与生活方式—日常行为理论之间关系的实证研究日渐繁多。实际上,戈特弗雷德森和赫希已经指出,作为犯罪的一般理论,低自我控制者会预先决定并实施风险行为以及类似的不良活动[19]136-153。福德(Forde)和肯尼迪(Kennedy)的研究也表明,那些具备低自控特征的人们更容易从事各式各样的现实风险行为,如酗酒、吸毒、沉迷夜店等[52]。这些行为增加了他们与潜在犯罪人的接触机会,并且这种不良交往活动本身也可以看成一种深层次的风险生活方式。普拉特(Pratt)和卡伦(Cullen)的元分析全面支持了该核心命题,表明自我控制理论的解释力范围横跨轻微不良生活方式(如公共场合说脏话、过量饮酒)至杀人、抢劫等严重暴力犯罪[53]。特别是,普拉特等人针对自我控制理论应用于被害解释领域的元分析表明,风险生活方式是研究低自我控制影响各类被害经历时所不能忽略的中介因子或控制变量,并且得出了风险社交、吸毒行为、暴力行为三类自身风险行为的改变对低自我控制影响接触型重复被害的完全中介效应[54]。不难发现,低自我控制导致日常风险行为,进而导致被害发生的解释模式已被犯罪学界所接纳。基于上述理论与文献支持,本研究提出第六项假设:

H6:低自我控制显著正向影响我国青少年的网络风险行为。

(七)差别交往的调节机制

差别交往(Differential Association)作为犯罪学领域的另一核心概念,不仅可以解释越轨行为,还是预测被害发生的重要因素之一。差别交往理论由萨瑟兰(Sutherland)于1947年提出,其认为人类的越轨和犯罪行为不是与生俱来的,而是在后天的差异社会化过程中不断习得的[55]。在传统的犯罪学和社会学研究中,差别交往通常被当作外生变量或中介变量来研究对犯罪或被害的影响[56-57],而考察其之于被害解释路径中调节机制的研究尚为数不多。本研究认为,将差别交往作为一项个体脆弱性特征与被害经历之间的调节变量是有迹可循的。萨瑟兰曾在《犯罪学原理》(Principles of Criminology)一书中提及过“差别社会组织”(Differential Social Organization)的概念[55]8,他强调个体所属的组群(Group)会干扰个体对于违法犯罪行为的排斥或包容态度[55]9。此后,社会学习理论(Social Learning Theory)的作者阿克斯(Akers)在《社会学习和社会结构》(Social Learning and Social Structure)一书中也认可了不良同伴作为结构性因素的理论观点,认为除了关注个体本身之于不良同伴的联结之外,还应留意差别交往的社会结构性意义[58]325。阿克斯同时指出,常被学者视为中介变量的社会学习理论,虽已被广泛用于揭示不良同伴在个人层面习得越轨行为过程中起到的程序性效能,但犯罪学家们在实践中却常常忽视其社会学层面的结构效应,即调节作用[58]328。

无独有偶,不良同伴交往可作为调节变量的理论观点在其他社会科学领域的范畴下亦有所体现。如聚焦于青少年发展及行为的生态系统理论(Ecological System Theory)认为,个体经历是个体特征和环境(包括校园系统、家庭系统、社会系统等)交互作用的结果,生活环境既是内在驱动“推”力也是外部诱因“拉”力[59]。同伴是青少年生活环境的重要组成部分,对其经历与发展具有重要影响,因此个体会在同伴差别交往的影响下表现出社会化差异。有研究表明,同伴交往作为结构因素会显著调节青少年个体脆弱性变量之于各类问题行为[60],甚至违法行为[61]的影响效应。类似地,新兴理论“风险增强模型”(Risk—Enhancing Model)指出,两种风险因素累加时,对个体产生的影响不再是两种风险因素的简单相加,会给个体带来更大的适应困难与消极作用,外在风险会同自身已然风险产生“雪上加霜”般的显著交互(调节)效应[62]。作为一项青少年社会化过程中的风险因素,不良同伴交往(外在风险)很大程度上会在自身脆弱性特征(社会纽带薄弱、低自我控制、高网络行为风险性)内部产生风险叠加效应,最终致使个体遭遇网络被害的风险归因路径得到强化。鉴于萨瑟兰的差别社会组织概念、生态系统理论以及风险增强模型均明确了不良同伴交往作为结构性变量或外在风险因素的理论正当性,本文遂探索性地将不良同伴视为一项弥散于青少年网络被害归因机制路径之外的结构性因素,探究其之于社会控制、低自我控制、风险网络行为与网络被害关系中的调节作用,并提出第七项合理假设:

H7:不良同伴交往显著调节H1—H6路径的影响效应,即H7a—H7f。

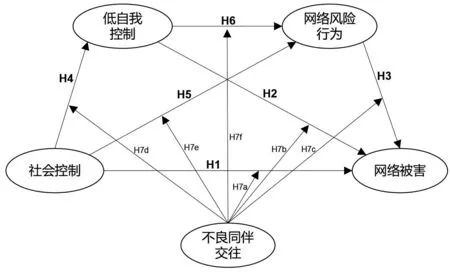

综上所述,本研究涉及的所有假设路径如下图1所示:

图1 研究假设路径示意图

三、研究方法

(一)数据来源与样本选取

本研究通过手机当场填写电子问卷的调查方式获得数据,选取H省T市某所职业大专院校的所有班级进行问卷发放,共计4209人,回收问卷3825份,回复率为90.90%,有效问卷3741份,有效率为97.80%。需要特别指出的是,本研究采用的便利取样方式虽然可能导致样本数据代表性不足的研究局限,但诸多学者的实证研究均表明,这一年龄阶段(高中、大专或大学)学生群体的网络依赖程度与社交媒体使用频率较高,且具有更强的网络越轨倾向性和被害事件卷入程度[37,63-64],同时,此种取样方式也同样被应用于前述大量基于青少年群体的实证文献之中。因此,对于本研究所要验证的网络被害现象而言,本土大专学生在一定程度上具备了样本择取的适合性。

(二)变量与测量

1.社会控制(Social Control)。本研究选取德尔金(Durkin)、朗绍尔(Longshore)等学者所使用的社会控制问卷[65-66],将依恋、投入、参与、信念四维度作为社会控制变量的测量标准。共14道题目,每道题对应的选项都是:完全不是这样=1;基本上不是这样=2;基本上是这样=3;完全是这样=4。得分越高,代表个体与社会间的纽带程度越强。本研究中该部分测量项目的Cronbach α系数为0.87。

2.低自我控制(Low Self Control)。选取大量犯罪学实证研究所采用的Grasmick量表[20],对本研究受访者的自我控制水平进行测量,共24道题目,六个维度,每维度包含四个问题。每道题所对应的选项均为:极其不同意=1;有点不同意=2;有点同意=3;极其同意=4。得分越高,表示其低自我控制特征越明显。本研究中该部分测量项目的Cronbach α系数为0.94。

3.网络风险行为(Online Risky Lifestyle)。本研究选取瑞恩斯等人的网络日常行为理论问卷[11],对样本的网络风险行为进行评估。该部分共5道题目,包括“强制联络、性试探、暴力言语、网络入侵、交流涉黄信息”五种风险行为。每道题所对应的选项均为:从来没有=0;偶尔=1;经常=2;总是这样=3。得分越高,表示样本日常网络行为的风险程度越高。本研究中该部分测量项目的Cronbach α系数为0.89。

4.因变量:网络被害(Online Victimization)。选取六种常见网络被害经历作为本研究的因变量,包括“隐私被暴露、被人肉搜索、被言语欺凌、被网络性骚扰、被网络诈骗、网络账户被盗”。每道题所对应的选项均为:从来没有=0;偶尔=1;经常=2;总是这样=3。本研究中该部分测量项目的Cronbach α系数为0.92。

5.调节变量:不良交往(Deviant Association)。本研究选取尼尔森(Nelson)等人的问卷[67],对样本不良交往程度进行测量。共5道题目,包括实施过“报复或欺凌、逃课旷课、酗酒、违法经历、犯罪经历”五种行为的不良同伴数量。每道题所对应的选项均为:没有这样的朋友=1;有少部分这样的朋友=2;有一半这样的朋友=3;有多一半这样的朋友=4;所有的朋友都从事过=5。得分越高,代表样本的不良交往程度越严重。本研究中该部分测量项目的Cronbach α系数为0.91。

6.控制变量。本研究选取以下6项人口学变量作为分析时的控制变量。包括:年龄、性别(男=0;女=1)、家庭月人均收入(1000元以下=1;1000元—2000元以下=2;2000元—3000元以下=3;3000元—4000元以下=4;4000元—5000元以下=5;5000元以上=6;“以下”不包含本数,“以上”包含本数)、户口类型(农村=0;城镇=1)、年级(一年级=1;二年级=2;三年级=3)、学习成绩(非常差=1;比较差=2;一般=3;比较好=4;非常好=5)。

7.数据处理与主要分析方法:采用Spss20.0与Mplus8.0软件对本研究所有调查问卷的数据进行统计与分析,运用结构方程模型(Structural Equation Model)进行链式中介效应的假设检验。各变量频次的正态分布是进行结构方程模型分析的前提,克莱恩(Kline)曾主张,变量频次分布的偏度在-3到+3之间且峰度在-7到+7之间时,方可满足正态分布的标准[68]。出于分析可行性和准确性的考虑,本研究采用Mplus8.0软件中的WLSMV(Robust Standard Errors and Mean and Variance Adjusted Chi-Square)算法进行数据分析,该算法进行参数估计时会忽视因样本数据分布非正态造成的偏误[69],且主要适用内生变量为类别、顺序变量时的测量与结构模型,因此其广泛应用于那些数据分布极端偏态的情形之中[70]。

(三)共同方法偏差检验

为避免问卷调查时因测量环境的同质性和样本整体期许性评价心理等原因而产生的系统误差,本研究采用哈曼(Harman)单因素法进行检验,结果表明,在提取出的12个特征根大于1的因子中,第一个公因子占所有解释变量的比例为21.87%,符合没有析出一个因子或某个因子总方差解释率特别大(小于临界标准40.00%)的判定标准[71]。因此,本研究所采用的调查问卷方式并不存在共同方法偏差问题。

(四)验证性因素分析与效度检验

在进行结构模型的路径分析之前,应优先进行测量模型的分析,即验证性因素分析,当满足拟合度指标CFI大于0.90,TLI大于0.90,NFI大于0.90,RFI大于0.90,RMSEA小于0.08,SRMR小于0.08时,表明该测量模型具有良好的拟合度,适合进行下一步结构模型的路径分析[72]677。首先对二阶社会控制、二阶低自我控制、一阶网络风险行为、一阶网络被害以及一阶不良交往五个变量的测量模型进行验证性因素分析。由于存在高度共线性(标准化的因子载荷大于1)[73],社会控制的参与维度被剔除,依恋、投入、信念维度予以保留。本研究将最终所使用的各测量模型拟合度指标汇总于表1,各测量模型的拟合度指标均满足了可接受标准。

表1 各变量测量模型拟合度指标

随后对各变量进行组成信度、聚合效度以及彼此间的区别效度检验,本研究将各项效度检验指标汇总于表2,所有变量均符合因素负荷量大于0.60,组成信度(CR)大于0.70,平均方差萃取量(AVE)大于0.50的理想标准[74],因此社会控制、低自我控制、网络风险行为、网络被害以及不良交往五变量均具有理想的聚合效度。此外,本研究对所有变量进行区别效度分析,如表2所示,由表内对角线平均方差萃取量(AVE)平方根的数值可知,其均大于与之对应的行和列中潜变量的相关系数值,符合理想建议标准[72]678,说明各个潜变量间具有理想的区分效度。

表2 变量题目信度、组成信度、聚合效度与区别效度表

四、结果与分析

(一)描述性统计

本文将3741名青少年样本的人口学变量频次分布与各自占比情况汇总于下页表3。由于本研究所选取的大专院校以工科专业为主,因此男性学生的比例远大于女性。此外,由于本文将青少年群体的网络被害现象作为研究主题,而根据我国心理学的一般界定标准,青少年群体的年龄跨度为14—25周岁[75],因此对于低于年龄下限和超过年龄上限样本的问卷均作为无效问卷予以剔除。

表3 样本人口学变量频次统计表(N=3741)

本文将样本青少年群体各类网络被害经历二分类编码后的频次分布汇总于下页表4,遭受过各类被害的青少年比例分布在7.10%—21.50%,其中遭到人肉搜索的人数最少,遭到网络账户被盗的人数最多。此外,通过对各类被害经历的得分求和,得分为0分的个体共2652人,因此在本研究的样本群体内,共有1089名青少年被害经历总得分大于或等于1,即遭受过至少一种类型的网络被害,比例达到29.10%。

表4 样本各类网络被害经历频次统计表

(二)链式中介效应分析

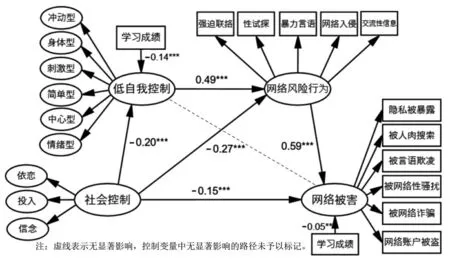

运用结构方程模型验证社会控制、低自我控制、网络风险行为、网络被害之间的链式中介效应,分析结果如下页图2所示(均为标准化系数)。在控制了年龄、性别、家庭月人均收入、学习成绩、户口类型、年级六项人口学变量后,除“低自我控制→网络被害”路径(假设H2)无显著影响外,其余各路径的标准化系数均达到了显著性标准(p<0.001),社会控制水平低下最终导致网络被害发生的链式中介效应成立,即青少年社会控制弱化,使其自我控制水平降低,进而促使其进行高风险的网络生活方式,最终导致了网络被害事件的发生,假设H1、H3、H4、H5、H6均得到支持。控制变量中,学习成绩对低自我控制具有显著负向影响(β=-0.15,p<0.001),对网络被害也具有轻微的显著负向影响(β=-0.05,p<0.01),即学习成绩较差的青少年具有更低的自我控制水平,且更容易遭受网络被害。此外,该结构模型的各拟合度指标均达到理想标准(CFI=0.96,TLI=0.96,NFI=0.96,RFI=0.95,RMSEA=0.05,SRMR=0.06)。

图2 链式中介标准化路径结果图

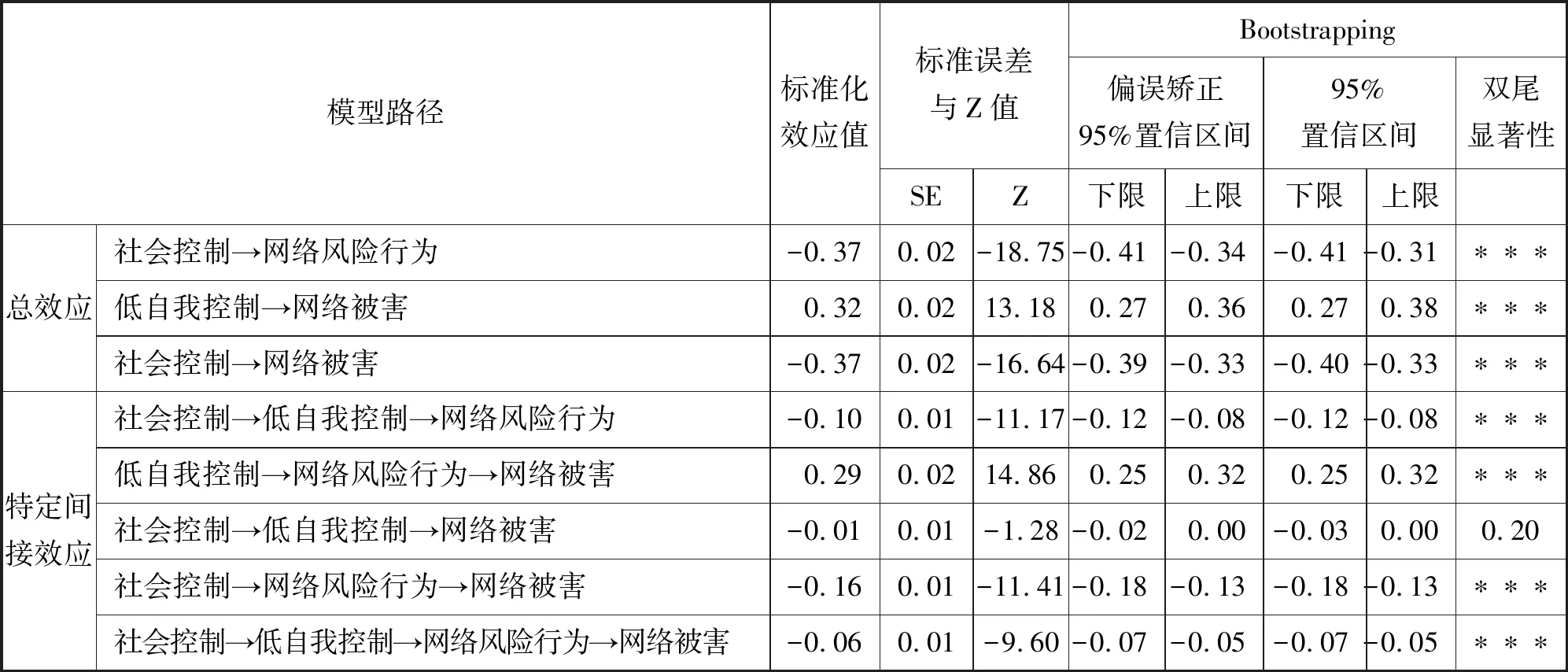

为进一步修正因样本分布非正态与方差异质性带来的系统误差[76],特采用Bootstrap分析方法对模型中存在的特定间接路径效应值与其置信区间进行估计[77],重复抽样2000次,本文将分析结果汇总于表5(均为标准化估计值)。由结果可知,除“社会控制→低自我控制→网络被害”路径的中介效应不显著之外(β=0.26,置信区间包含0),其余各特定间接效应均显著(p<0.001,置信区间不包含0)。在“社会控制→网络风险行为”的总效应(β=-0.37)中,间接效应(β=-0.10)占比27.10%;在“低自我控制→网络被害”的总效应(β=0.32)中,间接效应(β=0.29)占比89.20%;在“社会控制→网络被害”的总效应(β=-0.37)中,“社会控制→网络风险行为→网络被害”间接路径的效应值(β=-0.16)占比42.80%,“社会控制→低自我控制→网络风险行为→网络被害”间接路径的效应值(β=-0.06)占比16.10%,“社会控制→低自我控制→网络被害”无显著影响,总间接效应占比58.90%。

表5 中介作用特定间接效果bootstrap分析表

(三)有调节的中介效应分析

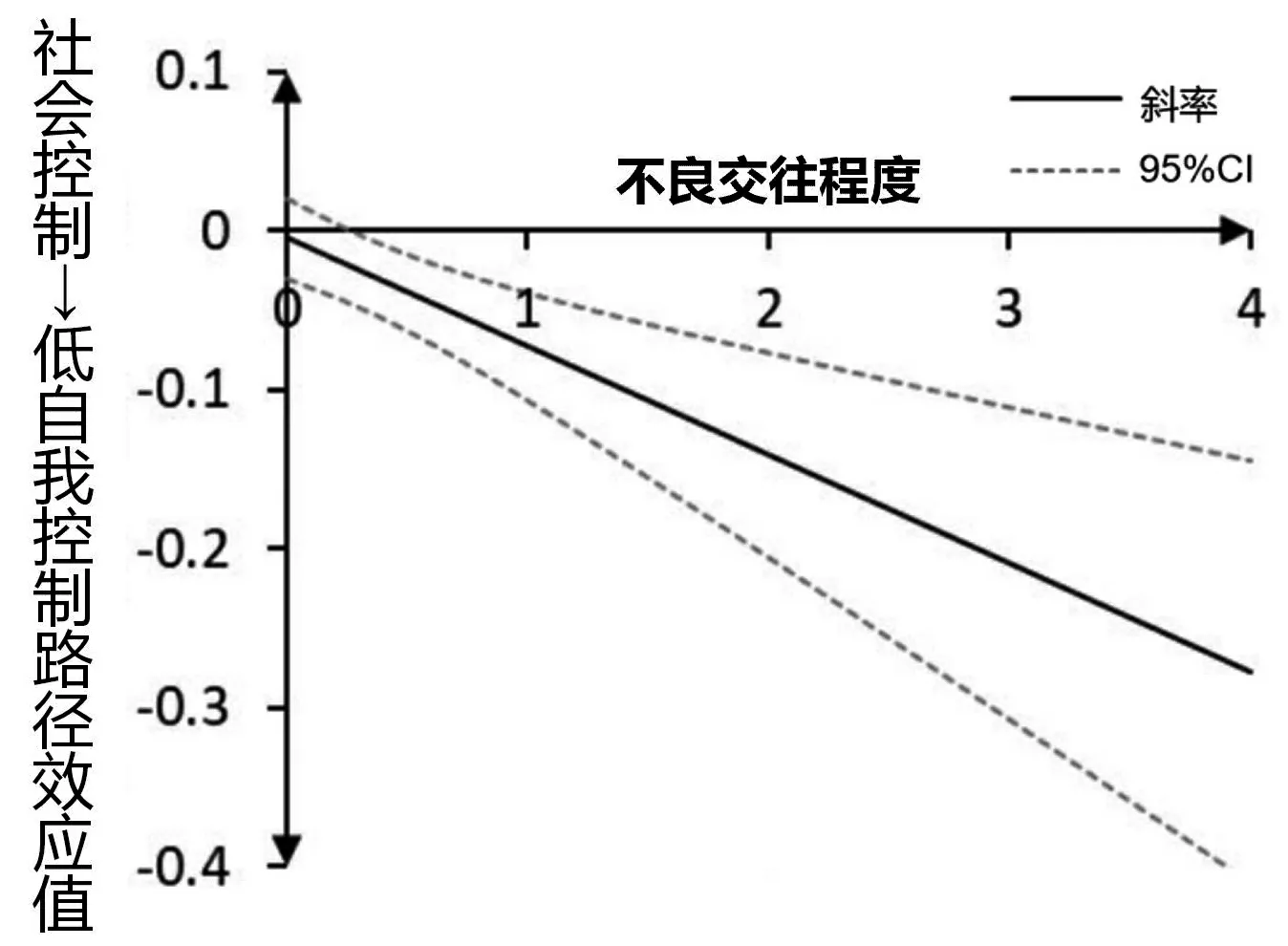

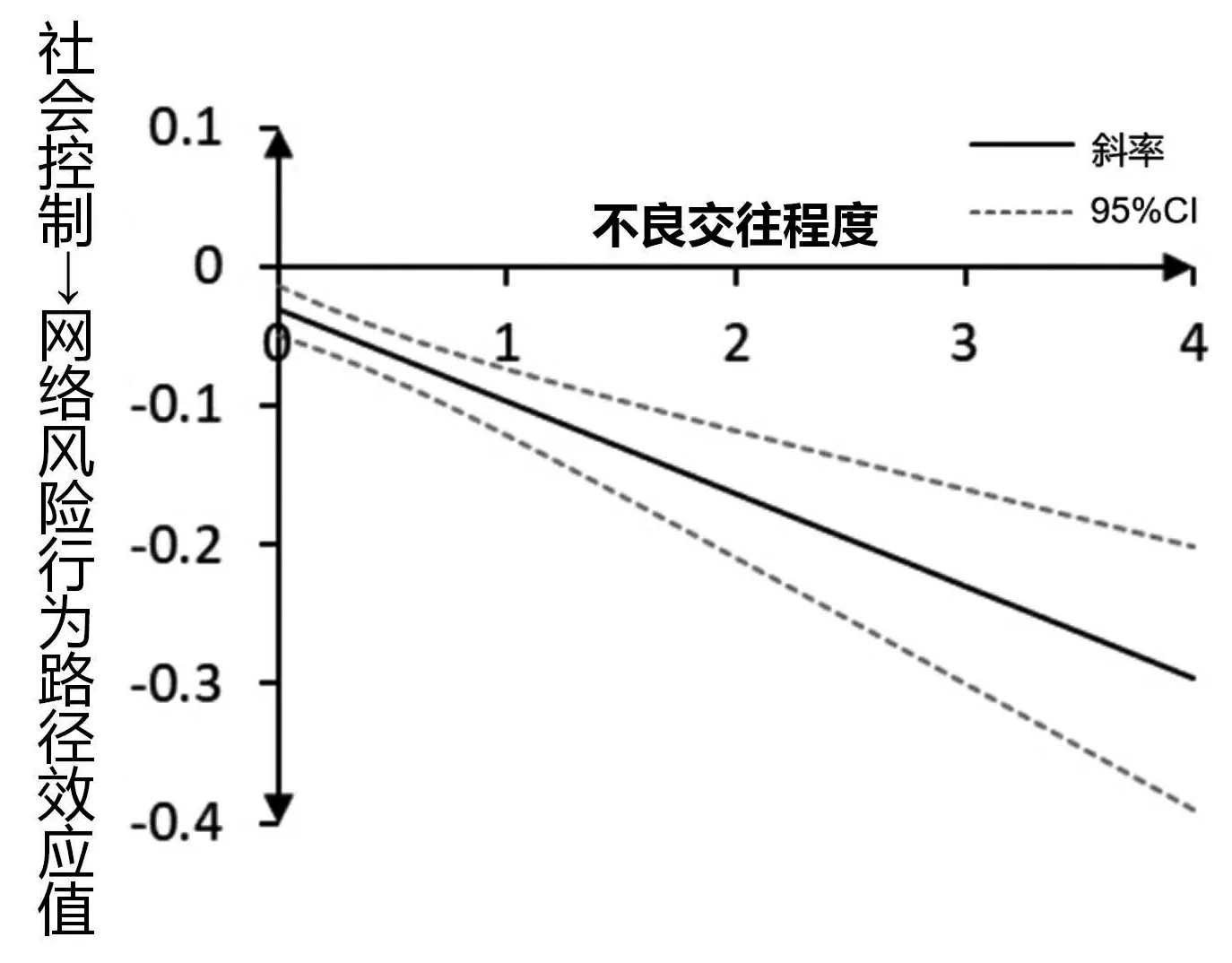

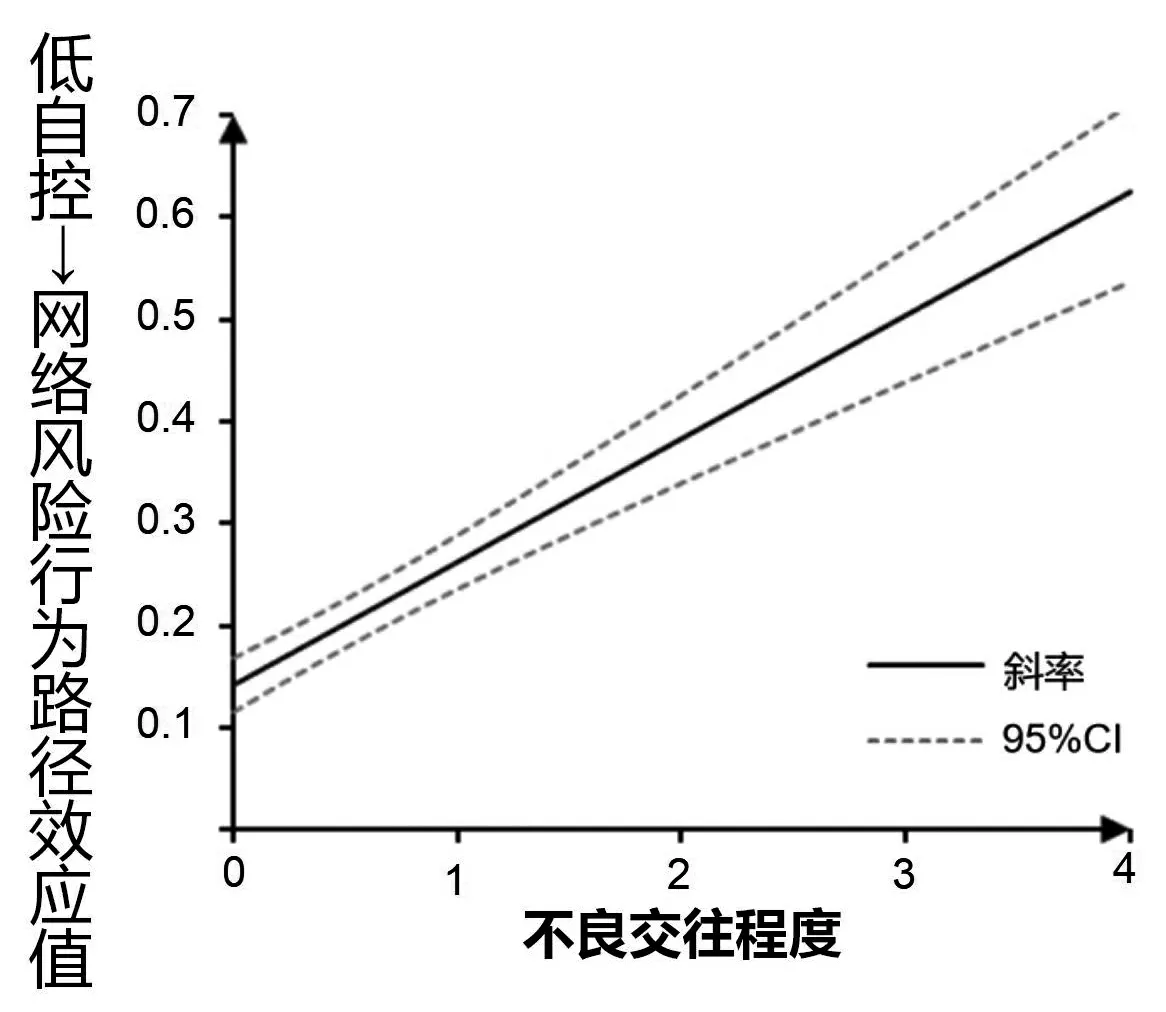

1.被调节的直接路径。传统调节效应的数据汇报多采用简单斜率分析的方式,即选取调节变量的两个值(多为±1SD)对调节效应进行解释。本文通过SPSS的Process3.3插件(Model 92),采用Johnson—Neyman法(简称JN法)具体地分析了各直接路径的调节效应是如何随着调节变量取值的改变而变化的[78]。在JN图中,直线代表在调节变量下自变量对因变量的效应值,即斜率,直线上下两条弯曲的虚线代表回归分析的95%置信区间。当95%置信区间包含0时,即其中一条曲线与X轴有交点时,代表调节效应不显著。下页图3至图7分别是不良交往调节五条直接路径的效应图。由于低自我控制到网络被害的直接路径不显著,假设H7b未能得到验证。图3显示,上曲线所代表的95%置信区间上限在调节变量等于0.26时与X轴有交点,而大于0.26时双曲线均无交点,因此当不良交往取值大于0.26时,调节效应显著,假设H7d得到支持,社会控制对低自我控制的负向影响力随不良交往程度的增加而增加,不良交往每增加1个单位,社会控制对低自我控制的负向效应值增加0.07。图4显示,双曲线在不良交往程度取值0—4时与X轴均无交点,即95%置信区间均不包含0,因此在不良交往的整个值域内该路径的调节效应均显著,假设H7e得到支持,社会控制对网络风险行为的负向影响力随不良交往程度的增加而增加,不良交往每增加1个单位,社会控制对网络风险行为的负向效应值增加0.07。图5显示,不良交往每增加1个单位,社会控制对网络被害的负向效应值增加0.44,假设H7a得到支持。图6显示,不良交往每增加1个单位,低自我控制对网络风险行为的正向效应值增加0.12,假设H7f得到支持。图7显示,不良交往每增加1个单位,网络风险行为对网络被害的正向效应值增加0.18,假设H7c得到支持。综上,调节效应分析的结果显示,除假设H7b以外,剩余五条调节路径的假设均得到了支持。

图3 假设H7d的JN调节效应图

图4 假设H7e的JN调节效应图

图5 假设H7a的JN调节效应图

图6 假设H7f的JN调节效应图

图7 假设H7c的JN调节效应图

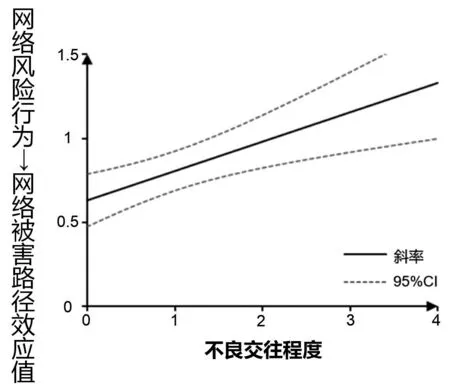

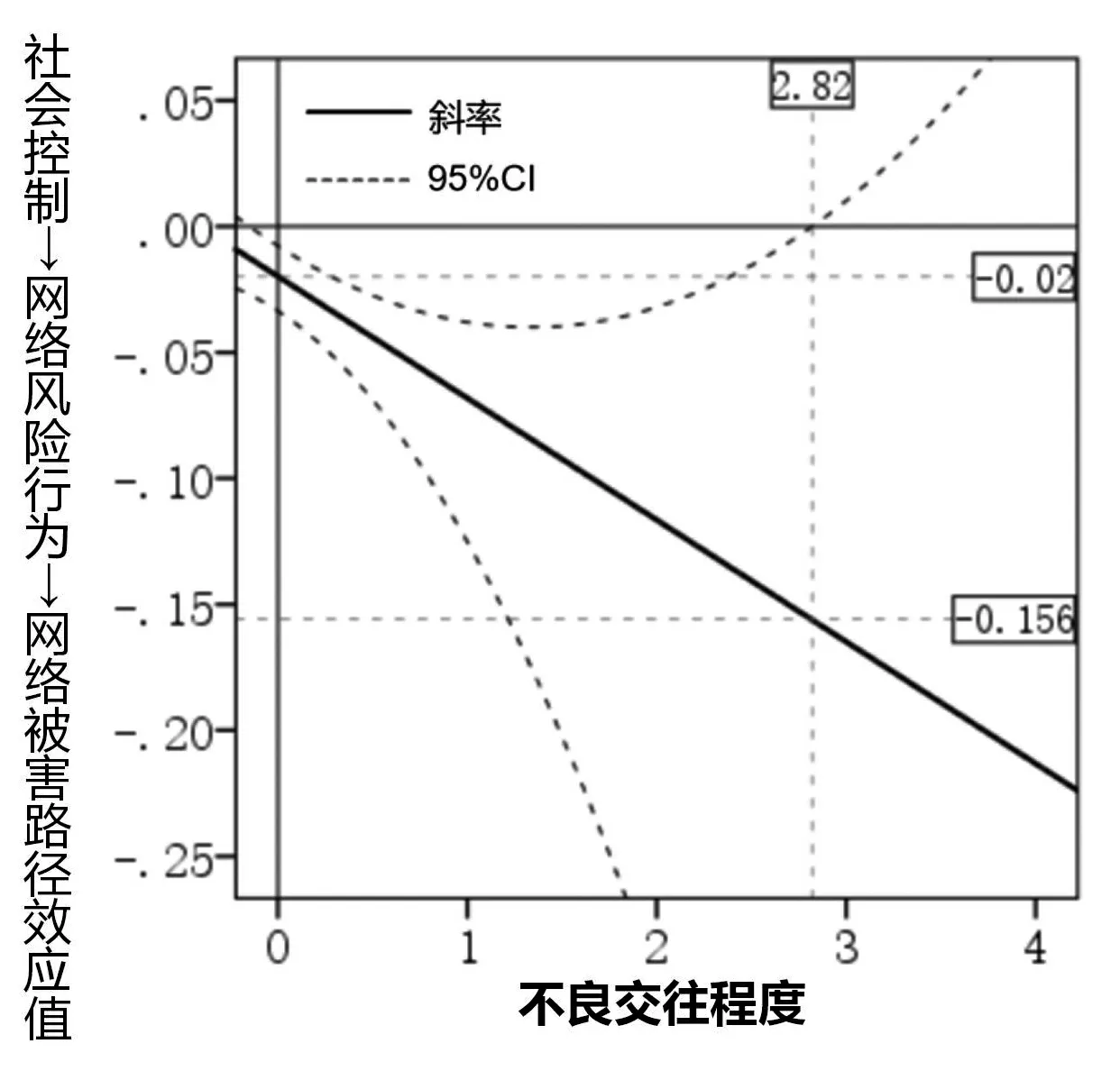

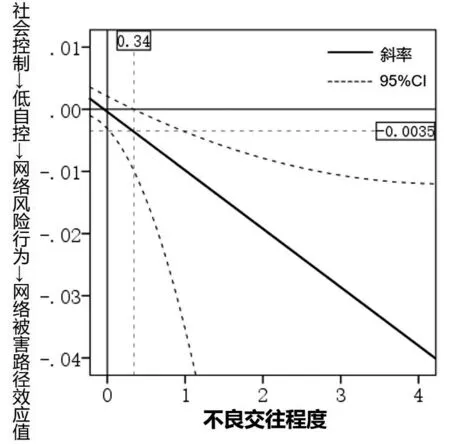

2.被调节的中介路径。本文对被调节的中介路径同样进行了JN法分析,以便更加直观且完整地体现调节变量取值变化对特定中介路径的影响。与上文提到的直接路径JN分析法不同,SPSS软件的Process3.3插件无法直接输出中介路径的JN数据,只能输出调节变量取-1标准差、平均数、+1标准差三个值时的回归结果和95%置信区间。海耶斯(Hayes)对此曾做出解释:“JN法用于分析被调节的中介路径时,只能给出近似值[79]。”因此,本文两条被调节的中介路径JN图只能用于斜率变化率的趋势分析。下页图8和图9表示在不良交往的调节下,“社会控制→网络风险行为→网络被害”和“社会控制→低自我控制→网络风险行为→网络被害”两条中介路径效应值的变化趋势。由于“社会控制→低自我控制→网络被害”中介路径不显著,Process3.3插件无法输出其结果,所以该路径的JN图不予输出。图8显示,当不良交往程度大于近似值2.82(最大值4)时,其95%置信区间包含0,因此当不良交往程度小于2.82时(最小值为0),“社会控制→网络风险行为→网络被害”的负向中介效应值随不良交往程度的增加而增加。图9显示,当不良交往程度大于近似值0.34时,其95%置信区间不包含0,因此当不良交往程度大于0.34时,“社会控制→低自我控制→网络风险行为→网络被害”的负向中介效应值随不良交往程度的增加而增加。

图8 简单中介路径的JN调节效应图

图9 链式中介路径的JN调节效应图

五、结论与讨论

(一)社会控制对低自我控制的影响

根据结构方程模型的分析结果,研究发现支持了社会原因模型,即高社会控制会显著促进高自我控制力的形成。社会控制理论与自我控制理论虽出自同一作者之手,但赫希在建构自我控制理论时并未明确指出它与社会控制的具体联系,于是也引发了对于两种模式近二十年的争论。赫希的社会控制模型提出父母与孩子间的关系和情感是影响孩子童年时期自我控制水平高低的重要因素。同时吉伯斯(Gibbs)等人认为即便是对于高自控的孩子,日常的监督和有效惩罚也是不可缺少的,因为自我控制的稳定性依赖于社会控制的一致性[80]。此外,自我控制理论的两位作者戈特弗雷德森和赫希在其2019年新刊发的著作中进一步阐明了他们对社会控制与自我控制关系的看法[81]117。他们认为社会控制和自我控制属于一个理论体系,社会控制会影响自我控制,且社会控制理论中的父母监督和规训是影响自我控制形成的核心因素。从实证方面来看,前述多个纵贯研究的结果都偏向于支持社会原因模型,即验证了早期社会纽带的改变能够显著预测个体自我控制水平的波动。基于本土青少年数据,本研究实证了在中国文化情境下,用社会原因模型解释父母与孩子关系发展过程的可行性,它让人们认识到父母之于子女的投资不仅只在于孩子的健康、情感、教育、能力、兴趣、社交等方面,还应考虑在子女的社会化过程中,如何投入更多的时间对其进行积极监督与合理规训,从而帮助孩子维持高水平的自我控制能力并建立长远个人目标。

(二)社会控制、低自我控制与风险行为对网络被害的影响

本研究目的在于整合社会控制、自我控制、生活方式—日常行为理论,并将整合后的理论模型用于解释网络被害现象。研究表明,网络风险行为部分中介社会控制对网络被害的影响,同时完全中介低自我控制对网络被害的效应。与社会控制和自我控制理论不同,生活方式—日常行为理论的主要目的在于解释导致被害发生的具体因素。该理论强调个体从事的风险行为越多、时间越长、频次越高,越容易增加个体在危险环境中的暴露程度、个体对潜在犯罪人的吸引程度,缩短个体与潜在犯罪人的接触距离,从而增加个体的脆弱性及被害可能性。同时,文献综述中提到的大量实证研究也证明不良生活方式是导致网络被害的主要因素之一。因此,研究网络风险行为的预测变量对预防犯罪和被害发生同样起到关键作用。生活方式理论的作者,同为自我控制理论建构者之一的戈特弗雷德森认为,低社会纽带和低自我控制会增加个体从事风险行为的可能性,进而增加个体被害的可能性[81]115。这一已在美国和其他西方国家得到充分证实的推论,在本研究中首次得到了本土化印证,揭示了在中国语境下各理论之间的脉络结构及其对中国青少年网络被害的解释力度。本研究发现社会控制对网络被害的影响分为一条直接路径和两条间接路径(“社会控制→网络风险行为→网络被害”,“社会控制→低自我控制→网络风险行为→网络被害”),而低自我控制对网络被害的影响仅存在一条间接路径(“低自我控制→网络风险行为→网络被害”)。由于网络风险行为在“低自我控制→网络被害”路径中所起到的完全中介作用,所以假设中的“社会控制→低自我控制→网络被害”的中介路径并未得到支持。

(三)不良同伴交往的多元化调节效应

本研究发现,将差别交往的统计测量指标“不良交往程度”当作每条直接路径的调节变量时,除因网络风险行为的完全中介作用所造成的“低自我控制→网络被害”直接路径不显著外,不良交往在其余五条直接路径中均起显著调节作用。研究结果支持了“风险强化模型”的解释路径,即作为缺乏有效社会防卫的衡量指标,不良交往这一外在风险会与个体内在风险(低自我控制与网络风险行为)产生风险叠加效应,显著提升青少年遭遇网络被害的概率。值得注意的是,虽然我国传统观念倾向于认为青少年从事不良交往活动会降低其与家庭系统的纽带程度,但本研究证明了社会控制对低自我控制和网络风险行为的抑制作用大小是随不良交往程度的提升而增加的。换言之,不良同伴交往水平的提升,并不代表社会控制对低自控个体和从事高网络风险行为个体影响力的降低,相反,魔高一尺,道高一丈,社会控制的约束效果会得到进一步强化,形成一种动态制衡。这一重要的研究发现在现实层面同样不难理解,通俗而言,拥有较多线下“坏朋友”的青少年往往会面临更加严格的家庭管控与行为限制,这致使个体暴露于无序环境、实施风险行为、遭遇网络被害的可能性随之降低。因此,当青少年沉迷于不良的朋友圈时,提升家庭依恋、学习投入、道德感等社会控制指标对于个体免遭网络被害依然具有极为重要的现实意义。

六、对策与建议

本文的研究结论证实了社会控制之于我国青少年网络风险行为与网络被害的约束作用,低自我控制与网络风险行为对网络被害的促发作用,以及不良交往之于相关路径的显著调节效应。这些重要的发现为制定我国青少年网络被害预防对策指明了具体路径,即通过自身塑造、家庭教育、学校管理、社会政策等系统性干预措施,共同为减少青少年网络被害的发生贡献出应然价值。

(一)形成自我规范意识,塑造积极价值观念

就青少年自身而言,其要主动强化同父母、监护人以及家庭成员间的依恋关系,增加对学习生活的主观投入,减少无益于学业进步的娱乐消遣时间,提高道德水平,增强法律敬畏感,达到全面提升社会控制水平的目的。与此同时,青少年还要注重对自我控制的有意识训练,采取诸如设立长期目标、增强情感平衡能力、弱化自我中心思维等策略,有效提升自我控制水平。此外,青少年要树立正确交友观念,甄别榜样同伴,模仿其学习、生活模式并养成正确的网络使用习惯;增强自我防范意识,主动远离不良朋辈群体,杜绝不良交往,同时对同伴中已经存在的不良网络行为及时进行制止和规劝,净化自身的“朋友圈”;形成对负向交友的正确认知,强化“近朱者赤近墨者黑”的交友价值观念,从思想根源上减少不良交往发生的可能性。

(二)树立正确教养理念,强化家庭监督职责

研究结果表明,子女自身特质、行为方式、社交情况等要素都是诱发被害事件的潜在因子,这些脆弱性因素可以通过家庭系统进行有效规避。首先,负有教养职责的一方应有意识地加强同子女间的依恋关系,建立良好的家庭沟通氛围,增强家庭亲密感和家庭责任感,从而达到强化社会控制的目的。其次,相关组织或部门应通过多元化渠道(如官方媒体、短视频平台、公众号等主流信息推送途径)加强针对性地宣传教育,强调社会控制,特别是家庭教养的重要性,让广大父母及监护人充分认识到,有效的监督与合理约束可以直接降低孩子遭受网络被害的可能性。最后,父母应注重对子女自我控制能力的早期训练,同时灌输给他们有关网络中的环境风险、行为风险等基本概念,为预防和降低青少年网络被害提供源头性的阻断屏障。

(三)优化校园管理模式,营造良好交往环境

聚焦于青少年社会化过程的生态系统理论认为,青少年实施不良行为除了受社会政治、文化、经济等要素构成的宏观系统影响外,还有家庭、学校、朋辈群体等微观系统产生的作用力[59]。校园环境作为我国青少年独立于原生家庭、建立友谊关系的首要情境系统,其培养模式与人文环境对于学生的良性成长,特别是规范同伴交往而言至关重要。因此,学校教职人员要帮助青少年识别榜样和树立目标,以激发其积极的模仿效应,及早告知青少年不良交往及相关网络风险行为的危害,如容易诱发各类网络被害的发生等,促使其形成对于该类行为的否定性评价,从而避免越轨行为自我强化效应的出现。对于那些已经出现不良交往的学生群体,要对其及时采取惩罚性干预措施,以防止出现进一步的聚集学习效应。同时,教职人员要为青少年灌输正确的交友观念,及时纠正偏差的友谊认知,让其形成良好人际交往有助于学业进步、幸福感提升的积极认同。

(四)强化社会责任意识,形成多部门联动机制

政府网信部门、互联网企业、青少年教育机构等多方主体应形成共管共治的局面,完善青少年网络账户的使用权限与隐私保护机制,健全网络实名制度,落实“防沉迷系统”“青少年模式”于社交媒体、短视频平台的应用,实现青少年网络使用的时段限制、服务功能限制、在线时长限制、内容池限制等约束功能,从而为青少年从事网络风险行为增设结构性制约,降低网络被害发生的可能性。此外,我国网络平台监管方要优化对于当前青少年所热衷的抖音、快手、微博、小红书等媒体平台的管理模式,严格落实《网络短视频平台管理规范》《网络短视频内容审核标准细则》中的相关规定,全面把控流量渠道,限制或关停发布诱导青少年形成不良生活方式的平台账户,会同行政执法、刑事司法机关共同打击涉嫌网络违法犯罪的责任主体,为广大青少年及学生群体营造健康的网络生态环境与价值观念导向。

七、研究局限与展望

本文首次验证了当前犯罪学主流理论之于本土青少年网络被害的适用性,创新性地构建了社会控制、低自我控制、网络风险行为与网络被害之间存在的链式中介模型,并对差别交往对各假设路径的调节效应予以充分验证,这对于本土犯罪学学科建设与研究范式的科学化发展具有重要的启发意义。但不可否认,本研究依然具有以下局限:

首先,就样本择取而言,本研究采用便利取样的方式收集了H省T市一所大专院校全部学生的调查数据,此种取样方式的代表性较低,研究结论的外部效度较低,研究发现能否代表全国各地青少年的总体情况仍有待进一步考量。但鉴于本文所使用的数据样本量较大,且各测量模型均已通过验证性因素分析,假设模型的配适度指标较为理想,因此本研究具有较高的内部效度。此外,从某种程度上讲,由于犯罪学实证研究的固有局限,涉及犯罪或被害等高敏感性题项的数据采集很难用官方调查或完全随机抽样的方式实现。因此,本文作为一项本土化的探索性实证研究,亦期望未来能够有更多学者将关注重点置于我国青少年的网络被害现象,在犯罪学理论假设的基础之上进行更多的实证检验,从而提升本研究模型的外部效度,进而巩固我国青少年网络被害归因模型的稳健性。

其次,本研究仅考量了“线下不良交往”对于中介模型路径的调节作用,而未对青少年“线上不良交往”作用下的网络被害诱发机制进行测量与检验。众所周知,网络业已成为青少年学习和生活不可或缺的重要平台,不良同伴的聚集效应也逐渐从线下弥漫至网络虚拟空间,那些频繁实施线上越轨行为的朋辈群体,势必同样会对青少年个体产生不良的社会学习效应,这种非接触式的沾染作用甚至会因青少年网络依赖程度的升高而得到进一步强化。诚然,本文作为在犯罪学理论整合视域之下首次使用本土青少年样本验证网络被害发生机制的实证研究,尚有模型修正的空间。申言之,也期望未来能有更多犯罪学者对本研究的理论建构进行完善,在考虑到传统不良交往影响因素的同时,纳入“线上不良交往”等变量,进一步分析不同情境下的模型路径差异,从而实现对我国青少年网络被害进行科学预防与合理规避的最终目的。