把握证据推理与模型认知内涵,促进高中生发展

智莹

【摘要】证据推理与模型认知是化学学科核心素养的重要内容,是当前高中化学教学中培养学生主要能力的目标之一。但客观上而言,这一能力素养的提高具有一定难度,并非一蹴而就的。基于这一背景,本文展开了关于证据推理与模型认知的探究,通过分析该素养的具体内涵、当前该素养的提升困境,给出了该素养的提升路径,旨在进一步促进学生综合能力的提升。

【關键词】证据推理与模型认知;核心素养;高中化学

培养学生的证据推理与模型认知素养是高中化学学科的重要任务,它关系到学生化学学科的学习质量和成效。但在目前教学实践方面,化学教师普遍反映该素养的培养和提升难度比较大。为提升学生证据推理与模型认知素养,化学教师采取了很多方法来开展教学。但不论用哪种方法,有效把握该素养的真正内涵始终是最为关键的要点,因此,接下来,本文就从以下三个方面来具体分析该素养的提升路径,以有效促进学生的证据推理与模型认知素养的进一步发展和提升。

一、证据推理与模型认知素养对促进高中生发展的重要意义

证据推理与模型认知对于学生而言属于高阶思维能力。通过证据的推理、模型的分析和认知,学生的逻辑思维能力、推导能力、发散思维能力等众多能力都将得到有效的锻炼和提升。同时,这些思维意识一旦形成,反过来又会提高学生对具体的知识学习和原理认识方面的兴趣和自信心,进而提高他们的思维水平,丰富他们的基础知识。所以,证据推理与模型认知素养的提升对学生有十分重要的意义和价值。实践证明,在目前的高中化学学科教学中,证据推理与模型认知的重要性已经被教师意识到,并将其融入化学教学中,收获了良好的教学效果。学生通过对证据推理与模型认知的掌握和学习,其综合思维能力也得到了有效提升[1]。

二、当前证据推理与模型认知素养提升的困境

近年来,在教学改革的背景下,学科核心素养逐渐成为教师教学质量、学生学习效果的衡量标准之一。越来越多高中化学教师开始重视素养的提升,将素养与实际化学教学相结合,尤其是核心素养中的证据推理与模型认知。但同时,我们也应看到在实际的高中化学学科教学中,对学生证据推理与模型认知这一素养的培养有很大的难度。高中生对该素养的认识存在偏差,学习兴趣偏低。教师在培养高中生证据推理与模型认知素养方面收效甚微,教学中依然存在不少问题,其中比较典型而且突出的问题有:教师培养方法不合理、不科学,在证据推理与模型认知素养培养中缺乏师生互动,不注重化学实验的应用等。这些问题的存在不利于学生高中化学学科核心素养的提升和发展,因此,教师在实际教学中要给予重视。

三、证据推理与模型认知素养提升路径

(一)科学探究,培养证据推理能力

科学探究是一种方法,更是一种品质。它主要的作用是提高学生的实际推理、分析能力,提高学生学习兴趣。因此,在学生证据推理与模型认知素养培养和提升方面,教师需要加强对科学探究的关注,将科学探究和化学教学有机结合起来,使学生通过科学探究去剖析化学相关知识,把握不同化学现象之间可能存在的联系,探究化学现象和化学原理之间的有机联系和关系机制等,从而不断提高学生的证据推理能力和化学学习质量,促进学生的发展[2]。

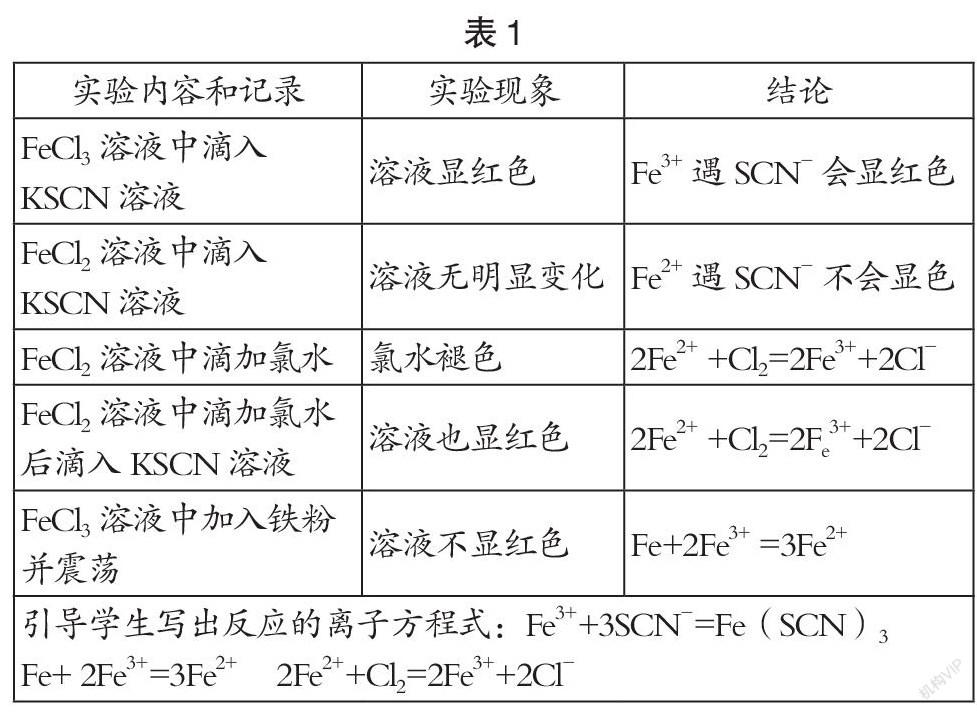

例如,在高中化学教材第三章第一节“铁及其化合物”教学中,教师在引导学生理解铁及其化合物的相关理论知识的同时,可以嵌入“铁及其化合物的性质”实验活动,让学生通过具象化的实验从科学的角度记录、分析、掌握铁及其化合物的性质。首先,教师可以引导学生从氧化还原反应角度猜想:三价铁具有氧化性,铁具有还原性,两种性质兼有的是二价铁。接下来,教师组织学生开展实验探究活动,指导学生开展铁及其化合物性质的实验,引导其记录结果,推理猜想是否正确,如果不正确,那么通过实验,得到的科学结论是什么。

通过上述实验内容与记录、实验现象和结论(见表1),学生推理和验证了之前猜想的正确性。类似这种用实验来验证假设结论或现象的章节还有很多。这一科学推导方法可以有效深化学生对化学原理、化学规律的认知,培养高中生的证据推理意识。

(二)微观探析,提升模型认知素养

微观探析是开展化学研究的一种重要方法。这一方法在学生的模型认知素养提升方面也同样具有很好的作用。一般而言,化学学科的模型是对化学原理和规律的解释,同时也是对宏观世界进行探索的工具,因此,化学模型的重要性不言而喻。尤其是在微观层面的探析中,化学模型的作用更是不能忽视。所以,在培养学生模型认知素养的过程中,教师要关注到微观探析,借助相应的微观探析方法深化学生对模型的认知。

(三)创设对话情境,提升论证能力

师生之间的对话与沟通互动是培养学生证据推理与模型认知能力的必要手段。客观而言,高中阶段的学生经历了初中阶段化学学科相关知识的学习,不论化学基础知识积累,还是论证能力都有一定的提升。但教师也应看到高中阶段的化学学科难度更大,对学生推理能力、论证能力的要求也更高。因此,在化学教学中,尤其是在学生论证能力培养和提升的过程中,教师要加强和学生的互动,以对话的形式来引导学生的思维,让他们不断朝着探究目标进行相关化学知识的探究与分析,并启迪思维和智慧,更好地摆脱化学探究困境,实现论证能力的提升。

在高中化学教材第七章第三节“乙醇和乙酸”中“乙醇、乙酸的主要性质”的实验教学中,教师可以将师生对话情境创设应用到教学中,以引导学生的思维,启发学生的意识,增强学生的论证能力。首先,教师可以提问:从刚才的乙醇和铜的实验中,你们观察到了哪些现象?学生1:铜丝经过灼烧变成了黑色;学生2:插入乙醇中后,铜丝从黑色变成红色,而且闻到了刺鼻气味……教师:这些现象说明了怎样的原理呢?请大家进行小组讨论!学生代表:乙醇与氧化铜反应,氧化铜被还原为铜,乙醇被氧化。通过这样的师生互动模式,学生的思维从化学表面现象被引领到了化学本质规律的推导中,学生的论证能力得到了有效的培养和提升。

(四)导入科学实验,完善化学模型

化学离不开科学实验。不论化学元素特征、原理还是化学现象,学生都需要通过一定的化学实验来进行验证和推导。这样不但可以增强学生的推理能力、求真求实的科学精神,而且能让学生进一步触摸化学学科的本质,将抽象、生涩的理论知识符号转化为具体生动的实验现象,从中总结化学知识或现象的特点,从而发现规律,进而构建出科学的化学模型,借助化学模型进一步推导和分析相关化学知识,达到闻一知十的目的。因此,在培养学生的证据推理与模型认知素养时,教师要重视对科学实验的应用,借助合理、贴切的实验去深化高中生对化学的认知,不断完善和提炼化学模型,最终达到帮助学生掌握化学学科知识、提升综合思维能力的理想效果。

在高中化学教材第五章“化工生产中的重要非金属元素”章节内容教学中,教师就可以引入“用化学沉淀法去除粗盐中的杂质离子”的实验来增强学生的模型认知能力。首先,教师根据学生已掌握“BaCl2、NaOH、Na2CO3性质及化学反应规律”的基础上,引导学生设计实验步骤、准备实验物品。其次,教师指导学生依照设计好的实验步骤进行实验,并记录、观察实验现象,通过这些现象来不断完善有关BaCl2、NaOH、Na2CO3物质性质和规律的模型,以加强学生对上述物质的性质、反应和具体应用的掌握能力。例如,在除去Mg2+时,加入稍过量的NaOH溶液可将其转化为沉淀,过滤除去。这是利用化学沉淀法去除粗盐中杂质离子的重要方法和步骤,通过这样一个实验,学生对不同化学物质之间的成分构成和化学反应认知有了进一步理解,并形成科学意识,尝试通过科学实验去完善化学模型,培养化学学科核心素养。

总之,证据推理与模型认知素养是化学学科核心素养的重要组成部分,是学生化学学习水平提高的重要表现。因此,在高中化学学科教学中,教师必须重视对学生证据推理与模型认知素养的培养,并有效把握其內涵,从而有效提升学生的证据推理与模型认知素养,提高其高中化学学习能力。

【参考文献】

孙磊,孙国辉,徐洁,等.指向证据推理与模型认知的“有机反应再认识”教学[J].化学教育(中英文),2020,41(13):28-36.

李斌,李继良.从化学学科核心素养到高中生学习活动:基于证据推理与模型认知的“空气”教学[J].化学教育(中英文),2020,41(03):52-60.