中国传统音乐意韵的艺术升华

——杨立青交响音诗《荒漠暮色》音高音色分析

文◎唐 荣

《荒漠暮色》①杨立青《荒漠暮色》,人民音乐出版社2007年版。是杨立青1998年受日本“丝绸之路的回响”筹委会委约,为中胡与交响乐队创作的一部交响音诗。同年10月,作品由香港爱乐乐团首演于第17届亚洲艺术节(叶咏诗指挥);2000年8月,在第七届亚洲现代音乐节上,由横滨神奈川爱乐交响乐团进行了国际首演(山下一史指挥),香港、日本的两场演出均获得了极大的成功。从20世纪六七十年代创作的《白毛女》《出海》等作品开始,到2011年创作的最后一部力作《木卡姆印象》,以独奏民族乐器与交响乐队相结合的“协奏曲”体裁形式,一直贯穿杨立青音乐创作始终。这些不同时期的作品,均取得了重要的艺术成就。其中,《荒漠暮色》是杨立青本人最看重的一部作品,同时也是他在“寻找”自己音乐语言过程中,自我感觉相对最满意的一部作品。

相对来说,自己认为完整一点的、受到羁绊束缚少一点的还是《荒漠暮色》吧,更加是“我自己”一些。其他的作品多多少少都会被一些因素牵制。②钱仁平《杨立青访谈录》,《人民音乐》2013年第4期,第9页。

本文将着重对《荒漠暮色》的主题素材来源与构建,核心音高材料的发展与管弦乐配器技法,做详细分析。

一、核心音高材料的构建

《荒漠暮色》的音高核心素材取自古琴曲《梅花三弄》中的三音音调。这个音调原型,由纯五度加装饰性的小二度构成,③这种结构的三音和弦,是中国当代作曲家在创作实践中运用较多的和弦结构之一,该和弦不仅在《荒漠暮色》中被广泛运用,而且在杨立青的《引子、吟腔与快板》《木卡姆印象》等多部作品中具有一定的主题核心意味。有关纯五度加装饰性小二度构成的三音和弦的构成方式及相关情况,可参见唐荣《杨立青〈引子、吟腔与快板〉中的旋律音色处理艺术》,《中央音乐学院学报》2020年第2期,第51—65页。在作品的第50—51小节与第143小节,由中胡分别演奏两次。作曲家根据这个音调,为作品设计了一个音高结构:C—♯F—G,其音程内涵为纯五度、小二度与三全音,亦即阿伦·福特音级集合中的 Pc3-5[0,1,6]④为了相对客观地揭示作品中的音高关系,本文运用了阿伦·福特的音级集合理论,对作品的音高结构进行了定量分析与表述。。

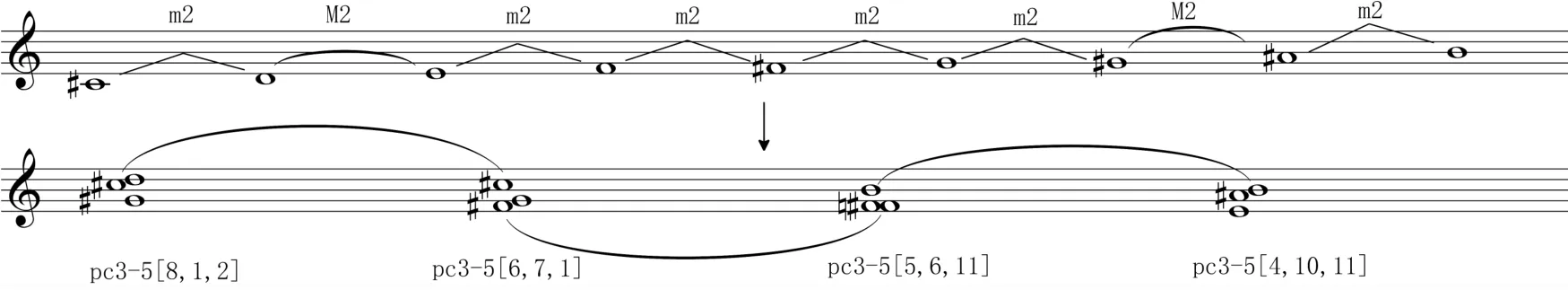

杨立青以该音高模式为基础,设计了若干个和弦,这些和弦在纵横两个方面对全曲的音高、和声形成控制;他还以这个三音音调为基础,预制了一个人工九声音阶 :♯C—D—E—F—♯F—G—♯G—♭B—B。该音阶由四个具有相同音程内涵的三音音调以重叠的方式构成(见谱例1)。但在创作的过程中,如果这些音高模式对音乐表现产生了限制,他也不会拘泥其中,而是灵活运用这些预制材料,赋予创作更大的自由。

谱例1 人工九音阶和四个三音音调

在作品中,作曲家以三音音调Pc3-5为核心,派生出了另外两个三音音调:C—G—♭A与C—♭A—A,这两个三音音调分别是Pc3-4[0,1,5] 与 Pc3-3[0,1,4]。派生手法有两种。

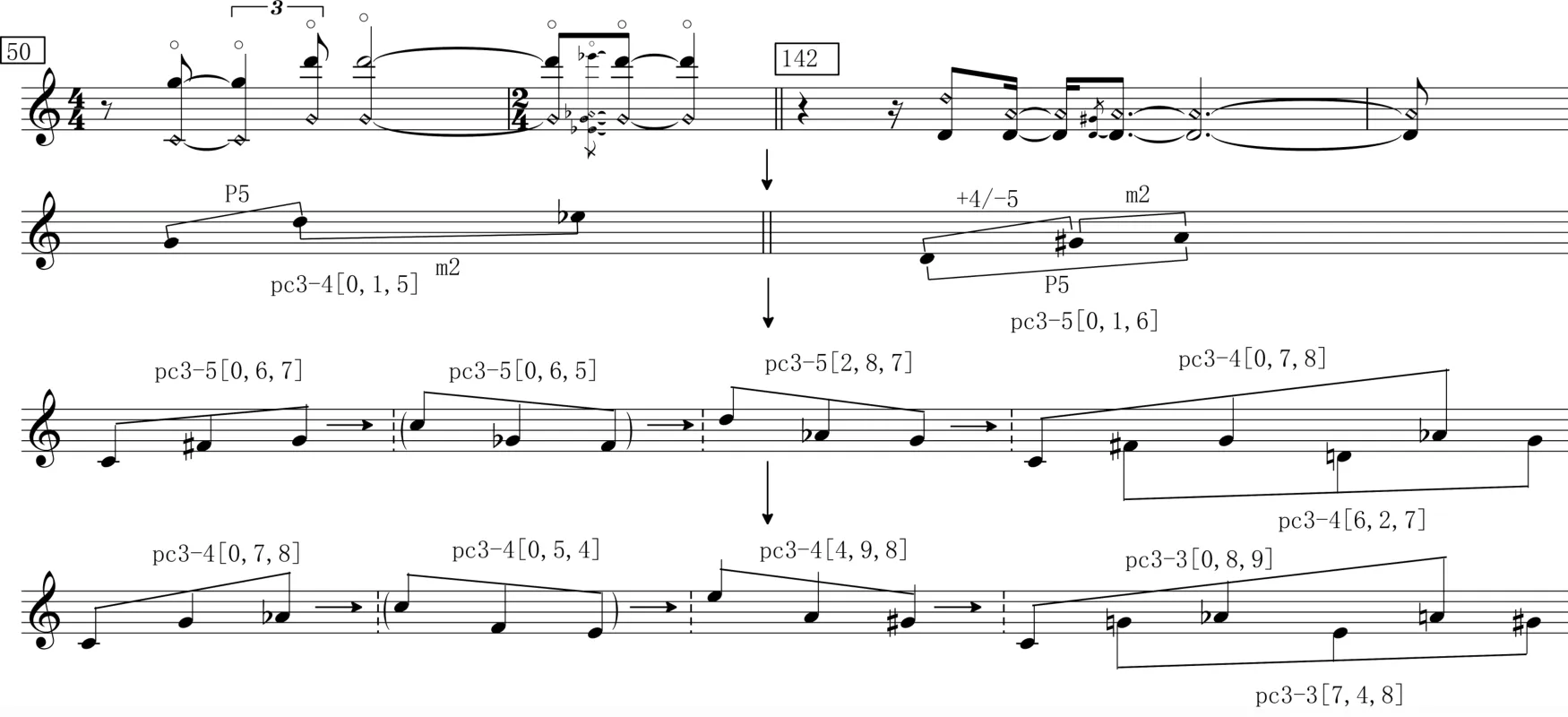

第一种派生的方法。如果以Pc3-5为原型,第一步,将Pc3-5进行倒影,并向上方进行大二度移位得出[2,8,7];第二步,将两个集合的音高依次排列,按照奇偶数分别抽取三个音,便得到呈互为对称关系的两个集合 Pc3-4[0,7,8]与[2,7,6];第三步,以Pc3-4[0,7,8]为原型,按照前两步的方法,便继续得到呈互为对称关系的两个集合 Pc3-3[0,8,9]与[4,8,7]⑤此方法受沈叶《转化—发自独特音乐核心的创作过程——由Open Music辅助,针对杨立青〈荒漠暮色〉(为中胡与管弦乐,1998)的专题研究》(《乐府新声》2016年第4期)一文启发,文章通过运用OM软件,展示了将三音音调Pc3-5通过倒影移位,再进行奇偶数的抽取,进而获得Pc3-4与Pc3-5的过程。(见谱例 2)。

谱例2 第一种派生的方法

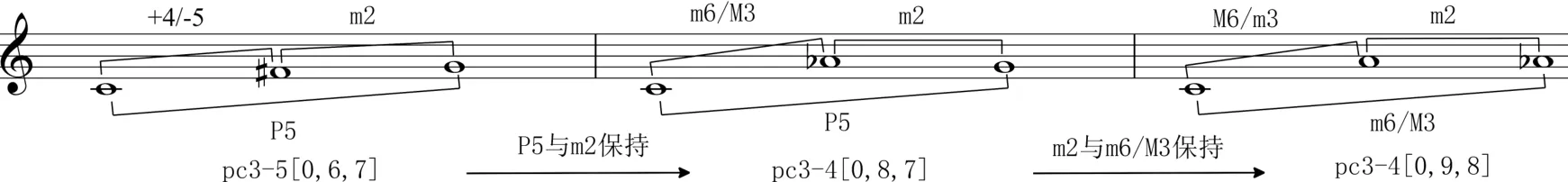

第二种派生方法。作曲家在创作构思过程中,一般不会“生搬硬套”地从某种既定的理论模式入手,而是从内心不断反复生成的主题音调上开始。这些主题将在作品中不断地循环重复、派生发展、前后关联,使作品形成一个有机的统一体。结合这里的做法看,首先,装饰性的小二度如果出现在纯五度音程之冠音的下方,那么音高就为[0,6,7],实为Pc3-5[0,1,6];其次,装饰性的小二度如果出现在纯五度音程之冠音的上方,那么音高就为[0,7,8],实为 Pc3-4[0,1,5];最后,Pc3-5、Pc3-4与Pc3-3[0,1,4]的音程向量有着极大的相似性,突出小二度音响是这三个集合的共性,而且装饰性的小二度音调在作品中胡声部的出现频率高,Pc3-3可能是前两个三音音调在不断循环往复中所产生“微变化”的结果(见谱例3)。

谱例3 第二种派生的方法

二、《荒漠暮色》核心音高的贯穿发展

这部作品是作曲家根据个人的审美标准、观念与感受而描写的大漠音画。作品的结构由九个段落构成,通过音色、织体与主题等音乐要素的发展,在整体上体现出一定的“三部性”意味。作品中、快、慢、散与略带即兴式的速度,以及宽广气息长乐句的处理,凸显出中国传统音乐的浓郁特征。同时,对中胡声部与交响乐队的“竞奏”与“融合”处理,也使作品的体裁具有鲜明的“协奏曲”性质。

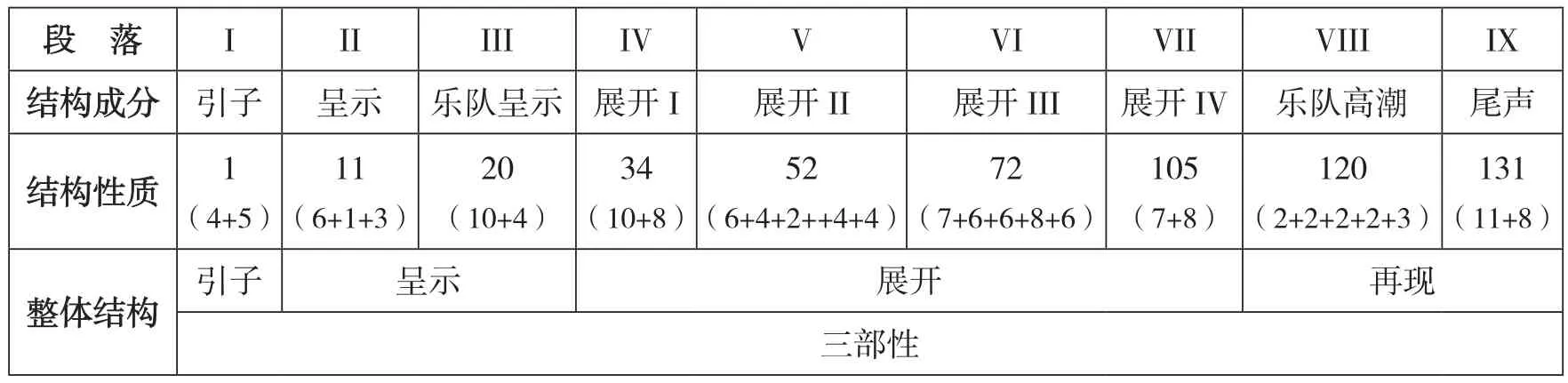

从音乐的功能来看,段落I相当于全曲的“引子”,段落II与段落III相当于“呈示”部分,分别是中胡主奏的呈示部分与乐队演奏的呈示部分。段落IV到段落VII相当于“展开”,音响效果趋于复杂、多变,在段落VIII以全奏形成高潮。段落VIII是段落III的变化再现,该段落多变的音响与色彩,仿佛是对大漠中光影瞬息万变及内心感受的刻画。段落IX既是尾声又是再现,中胡“低吟浅唱”般的独奏与之前的高潮形成鲜明对比,随着力度与音响的渐弱,刻画出“大漠孤烟直,长河落日圆”的景象(见表1)。

表1 《荒漠暮色》的结构

段落I(第1—9小节),乐队使用混合音色与异质性织体写法,主要旋律线条由单簧管、双簧管交接演奏,其中,装饰性小二度与增四度相结合的音调,是旋律突出的音响特征。该音调多次出现在中胡或其他乐器演奏的旋律声部,在音高构成上以Pc3-5为主。音调在音响的动态上分为三个步骤完成:短时值的装饰音头以较强的力度进入;长音持续;力度渐弱,逐渐淡出。这种来自中国传统音乐中“腔”的形态特征,广泛地出现在作品之中。⑥有关《荒漠暮色》中“润腔结构”的运用与论述,参见唐荣《“润腔结构”研究——以杨立青〈荒漠暮色〉的分析为例》,《音乐艺术》2017年第3期。全曲一开始强奏一个柱式和弦,由人工九声音阶中的六个音构成,而这六个音可以抽象成音程内涵相同并具有对称关系的两个三音和弦:Pc3-5[1,2,8]与[10,4,5](见谱例1)。

段落II(第10—20小节),在音高结构上有以下几个特点。第一,作为核心音高素材的Pc3-5,在该段落中出现了11次,且多出现在句首并以“倚音强奏、长音持续”的形态出现,最主要的是,段落II中的其余九个集合均与它有关联。第二,Pc3-3与Pc3-4均由Pc3-5所派生,它们拥有一个共同的二元子集[0,1]。第三,Pc3-5既是第1乐句所有音高内容Pc9-5的子集,又与其构成互补关系对;Pc3-5也是Pc4-6、Pc4-9与Pc5-7的三元子集,它们之间具有复合型kh关系。第四,Pc4-6与Pc4-9之间是(R2,Rp)关系,即两个集合间音程级具有极大相似性,但无互换的特点,它们可以被包含在一个最小母集Pc5-7[0,1,2,6,7] 中 ;而 Pc5-7与 Pc3-4、Pc3-5、Pc3-8、Pc4-6、Pc4-9之间具有复合型kh关系(见谱例 4)。

谱例4 《荒漠暮色》段落II的音高结构

段落III(第20—33小节),乐队使用混合音色,由管弦乐线条—和声音型化织体所构成,根据织体形态可以分为两个发展阶段。从音高结构来看,阶段I在纵向上可以分为四个层次:在第一层次中,竖琴与颤音琴的音高为Pc6-7[9,11,3,4,5,10],其余四个声部的音高均来自这六音截段;第二层次的静态长音所形成的纵向和声层的音高Pc4-25[9,11,3,5],来自第一层次圆号声部;第三层次第一长笛在高音区演奏的对比声部,其旋律材料来自人工九声音阶,但缺少♭B音;第四层次的摇荡式和声音型化写法,加剧了音乐的起伏性与动感,它的音高结构与第二层次相同(详见乐谱第20—22小节,文中略)。阶段II的所有音高内容为Pc5-7[8,9,1,2,3],作曲家将旋律移至英国管演奏,英国管的音色与中胡一样,都有某种“鼻音”特点。这里旋律音调的音高内容为Pc4-6[8,3,2,1],主要动机 Pc3-5[8,3,2]在旋律中出现了两次。段落III的集合复合型结构是连通的,联系集合为Pc6-7,它与另外的八个集合均具有kh关系,主要动机Pc3-5与除Pc4-25以外的所有集合均具有kh关系。

段落IV(第34—51小节),强调的是异质性结构织体及色彩的对比。它的音响发展变化极为丰富,除了局部强调音色重叠以外,各个声部层次均以音色分层的原则进行分配,形成了鲜明的色彩分离。在音区的处理上,作曲家将不同层次的旋律线条分别置于低、中、高音区,进一步加强了声部间的独立性、分离度与层次感。在音高结构上,作为“背景”层次的弦乐声部,细分为四个声部并运用卡农手法依次进入,整体构成了音块织体。四个声部的起始音依次为♯C—D—G—D,它们构成了主要动机Pc3-5[1,2,7](见乐谱第10—11页,谱例略)。

段落V(第52—72小节),主要动机Pc3-5在段落V中不仅出现的次数多,而且还与其他音高集合联系的程度紧密,并在纵横向音高结构,对该段落进行了严密的控制。段落V中四音及其以上集合,都是Pc3-5的母集。此外,Pc6-7在段落V中的出现次数也较多,它与除Pc7-33以外的所有集合都具有复合型kh关系。Pc6-7[0,1,2,6,7,8]在结构上,也可看成是由两个具有对称关系的Pc3-5[0,1,6]与[2,7,8]组合而成。

段落VI(第72—104小节),中胡声部旋律的半音化程度较高,以Pc3-5、Pc4-5与Pc4-6为主。中胡在该段落中的表情和力度变化,达到了最大限度的细腻与精致。同时,通过打击乐器音色的转换、对比到乐队全奏的处理,凸显了该段落的音色个性与色彩对比。

段落 VII(第 105—119小节),可以分为两个阶段。第一阶段中胡旋律声部的半音化程度较高,在乐队声部的和声处理上,第105—111小节弦乐声部的音高为Pc6-Z43[0,10,11,7,4,6],可将此六音和弦看成两个 Pc3-5[0,7,6]与[10,11,4]的组合。第二阶段为管弦乐复合音色构成的不完全全奏,它为段落VIII高潮的出现作“预备”;第117—119小节铜管声部依次出现了一个九音列,由三个Pc3-5组合而成:♭D—C—G[1,0,7],♭A—D—A[8,2,9],以及♭B—E—F[10,4,5](见乐谱第 31 页,谱例略)。

段落VIII(第120—130小节),既是全曲的高潮部分,又与段落III相应,中胡声部休止,交响乐队以复合型织体的全奏为主。它的句法比较规整,以两小节为一个单位进行重复。第120小节的音高为F—♯F—G—♯G—♯A—B—C—D,构成了一个八音和弦,同样,也可将这个八音和弦作为三个 Pc3-5的叠合 :F—♯F—C,F—♯A—B,G—♯G—D。

段落IX(第131—149小节),分为两个阶段,是全曲的最后一个部分,具有尾声的功能。阶段I是中胡独奏的华彩性段落;阶段II在中胡独奏的基础上,打击乐组与弦乐组在音色上对其进行叠加。在音高上,段落IX再现了全曲主要的音高材料Pc3-5、Pc9-5、Pc4-5与Pc6-7等,这个段落所有的音高内容为Pc9-5[7,1,2,3,8,10,9,4,11],它既是段落IX所有集合的最大母集,又是Pc3-5的补集。

通过上文对《荒漠暮色》音高材料的分析、归纳可以发现,三音音调Pc3-5贯穿于全曲的不同发展阶段与不同结构层次之中,并将各个段落联系起来,使全曲的音高结构获得高度的统一。它既是全曲中其他四音及以上集合共同的“三元子集”,又与大部分集合形成最大相似性或Kh集合复合型关系。Pc3-5使不同的段落在深层次音高关系上具有同一性,因此,Pc3-5在全曲的发展脉络中便具有主题核心的功能。⑦有关《荒漠暮色》全曲音高结构的分析谱,参见注⑥,第114—115页。

三、《荒漠暮色》的管弦乐配器艺术特点

作曲家将管弦乐音色作为作品核心音高贯穿发展的载体,通过运用妥当的音响语言,将极具民族腔韵的中胡与交响乐队妥帖地结合,这既需要作曲家高超的管弦乐配器技术与丰富的经验,又需要敏锐的音响想象力与处理色彩的天赋。一般而言,管弦乐织体的复合程度越复杂,异质性成分越多,对作曲家写作的要求也就越大,因为需要充分考量音色的总体布局与乐器声部局部组合的相互作用和辩证发展。

(一)音色的逐层点染

这种技法主要运用在以中胡独奏呈示为主的段落。在写法上以中胡演奏的旋律为主体,用相近似或不同的音色对其进行逐层点染:一方面要突出中胡旋律的韵味,另一方面随着乐队声部的逐层叠加,配合力度的起伏,可以增加整体音响色彩上的浓淡对比。因为中胡与西方交响乐队编制中的乐器在律制上有差异,所以这种技法主要是从民族独奏乐器与交响乐队结合时的音响效果来考虑的,目的是通过音色的逐层点染,强化、扩大中胡旋律声部的音响动态,增加音响表现力。

第10小节,以中提琴长音作为背景,双簧管重叠单簧管声部进入,同时进入的还有三角铁的敲击声,三角铁的起振较快,这样可以使起音更加清晰。从第11小节第2拍开始,中胡在中音区重叠进入,马林巴同步使用装饰性倚音对其进行重叠,由于中胡声部起振的敏捷性略弱,马林巴的敲击可以快速达到音响的瞬态峰值。随后,马林巴使用震音对中胡进行点染,中胡的音高被双簧管与马林巴所“覆盖”,随着中胡声部力度渐强,双簧管声部的渐弱退出与马林巴声部的渐弱处理,使三个声部在力度层次上形成了交错。到第12小节,中胡停留在♯f1的长音上并使用大幅度不规则的揉弦,从第4拍开始,木琴不规则的同音反复音型与小提琴声部的泛音对其进行“染色”,弦乐组使用泛音奏法演奏长音作为“背景”,很好地体现了音色的浓淡与音响的层次变化(见谱例4)。

(二)微复调织体

第105—111小节段落VII的织体,由两个层次构成:(1)第一、二小提琴与中提琴各自细分为四个声部,它们各自的第一、三声部使用三十二分音符颤音音型形成微复调织体,上下两个声部之间形成“同步倒影”对位,构成微微流动的音束;第二、四声部则演奏泛音、长音,起到踏板音的效果,颤音音型与泛音长音紧紧地黏合在一起,增进了音响的共鸣。(2)木管组各个声部依次相隔半拍进入的短小音型,构成了音色交接。木管组的音高材料是从弦乐组“由纵生横”所派生而来的。从第107小节最后半拍开始,木管组演奏的短小音型,又整体转移到第一、二小提琴与中提琴声部,每个声部间隔四分之一拍依次进入,各个声部在重叠的过程中相互交叉、渗透,在听觉印象上呈现出一种“块面式聚合的流动音束般的效果”⑧杨立青《管弦乐配器教程》,上海音乐出版社2012年版,第261页。。

(三)点描型织体

在这种织体写法中,“相邻的动机、和弦、音点通常在音区、音色、力度或奏法上形成程度不一的对比,色彩的跳跃是其最大特征。”⑨同注⑧,第279页。段落V(第52—72小节)可分为五个阶段,主要是以点描型织体及其连续发展为主,这个段落音色节奏变化较为活跃,色彩对比与交替变化频繁,体现了由纯音色到混合音色的发展,也体现了音色布局“由简及繁”的原则。阶段I与阶段II除了独奏的旋律线条外,点描型织体与和声性的背景,均由相同乐器组的音色担任;从阶段III开始由不同的乐器组演奏;直至阶段V在弦乐构成的点描织体基础上复合了竖琴及铜管的音色。同时,在上述阶段中,打击乐组以“缤纷斑驳”的音色、幅度宽广的力度、乐音噪音的对比与多样的发音手法,也为音响的发展提供了丰富的色彩变化(见乐谱第13—22页,谱例略)。

(四)音色的转接

打击乐器音色的转换、色彩对比和交替变化是段落VI的特色。特别是在第72—84小节中,作曲家运用音色转接的手法,从某一种音色转换为另一种音色时,使乐队织体的色彩含量及质地,频频地产生微妙的变化,在两种音色形成短暂的交叠过程中构成较为自然的过渡。由此,使该部分的音色在变化中见统一,在纷繁的音色变换中形成色调上的层次感和连贯有序的发展逻辑,构成良好的音色布局。

(五)同质性平行声部的叠合与横向节奏的数列化控制

以某一个音型化的声部为骨架,其他平行声部按照支声的变体并使用相异音色的配置进行叠加,这些声部在旋律外型、运动方向、节奏组合与音高结构上,保持大体上的一致性,声部在纵向的叠合中可作自由的变化处理,甚至形成不协和的和声关系。这种技法可增加音响色彩的动荡感,进而使音响效果显得生动与鲜活。

这种技法主要使用在段落III中。从第22小节开始,织体由四个层次所组成。其中,竖琴与颤音琴演奏的A—♭B—B—♭E—E—F六个音是核心骨架,其余声部层次的音高均由此派生而来。第一层次:颤音琴、大管、竖琴、单簧管与第一圆号演奏的上下起伏的旋律线条,与骨架声部形成了若即若离的关系与“暧昧”的和声结合;第二层次:大管、圆号、长号、中提琴与低音提琴演奏的静态长音;第三层次:第一长笛演奏的对比声部;第四层次:中提琴与大提琴声部的摇荡式和声音型化写法。各个声部在每个发音点的音数不同,加之每个声部音组的长短不一,在横向重复进行时与其他声部纵向叠合形成了“交错”,造成了音响上有趣的“微差”。同时,每个声部线条不仅是基本结构具有趣味性的“副旋律”,更是作曲家运用最为简洁的技术手法对所使用音乐材料进行精简的处理,从基本声部线条中派生、展衍出新的线条。每个线条在纵向和声上显得更具独立性、多样性与逻辑性,形成真正“意味深长的复调”,营造出有声有色的“大漠音画”(见谱例5)。

(六)音色—音响综合体结构

由多声部聚合而成的音色—音响综合体结构,先由不同线条的组合来形成不同的音色层次与音色线条,然后通过其他音色相异的声部层次再次对其进行叠合染色。这种管弦乐写法,通过不同音色声部层次的渲染,形成特殊的“色彩涂层”叠加在管弦乐音响“画面”上,还可通过叠加声部层次进入的时间差来凸显乐队音响的层次感与细腻色差,极大地丰富了乐队的音响效果。

段落VIII(第120—130小节)的织体结构虽然看似繁复,但是实际上可归纳为两个层次。第一层次:小提琴与中提琴的和声性长音织体,大提琴、低音提琴、第三长号与大号在第4拍给予强调,定音鼓的滚奏加滑音奏法也对其进行了整体点染,这个层次在音高结构上可以看成是由两个同构的Pc3-5合成;第二层次:钢琴、单簧管与大管声部在低音区形成节奏型和声织体,钢琴声部是骨架和声层,木管组形成的“带状声部”对其进行整体点染,圆号与第一、二长号在第3拍给予了强调。这个段落音色分层比较清晰,纯音色层次与混合音色层次并置的组合形成复合音色,使音响充满了跌宕起伏的趣味(见乐谱第37页,谱例略)。

音乐是作曲家心灵的反映。杨立青认为:“音乐反映作曲家心灵的真实程度,以及个性化程度越高,其价值就越高。”⑩杨立青《音乐创作美学思想“答卷”》,载《乐思·乐风:杨立青音乐文集》,上海音乐学院出版社2006年版,第361页。杨立青对《荒漠暮色》的创作要求十分严苛,他反复思考作品所用的音高素材与技法类型,他将民间传统音乐的音高特色进行提炼,并与西方现当代音高体系相融合,在音高设计上融入了集合思维,使作品的音高结构呈现出构思严谨、设计精巧、发展清晰的特征。作品的核心音高之所以取自古琴曲《梅花三弄》,是因为古琴的历史悠久、韵味隽永、音色细腻、内涵丰富。这部作品借物言志,通过梅花的高洁和耐寒来歌颂高尚节操的人,作品的底蕴也符合杨立青的创作观念。

音色的布局与织体的运动,是《荒漠暮色》段落划分与形成作品结构力的重要依据之一,同时也与音高结构的布局相对应。在以中胡主奏的段落中,交响乐队多以音色的逐层点染为主,如作为呈示部分的段落II与作为再现部分的段落IX;从段落IV到段落VII作为全曲的展开、对比部分,这四个段落音色音响与织体的频繁变化,体现了作曲家从音色的对比与横向展开出发,对各段落的织体进行了音色布局:段落IV(音块织体)—段落V(点描型织体)—段落VI(音色的转接)—段落VII(微复调织体);而作为呈示与高潮部分的段落III与段落VIII,则分别使用了同质性平行声部的叠合与横向节奏的数列化控制,以及音色—音响综合体结构。

在杨立青诸多类似协奏曲体裁的中国民族传统乐器作品中,胡琴类作品尤其多。杨立青为什么喜爱胡琴类乐器?因为中国的胡琴类乐器历史悠久、品类众多、音色优美、表现力强,是中国民族乐器中的“当家乐器”。从审美的角度看,胡琴类乐器能够体现出“浓郁的中国风格之美,厚重的传统意境之美,曼妙的乐器音色之美,奇特的润腔表现之美”,是“中国音色”的重要代表。而管弦乐配器艺术,则是音色、力度、音区、发音法等诸多因素的统一和对比关系的总和。在《荒漠暮色》中,作曲家较注重旋律在横向发展过程中的色彩变化,作曲家通过中胡的滑、揉、压等演奏技法,将旋律中如泣如诉的“腔”调表现得引人入胜。中胡的音色独特,为了稳妥地处理好中胡与交响乐队的音色关系,使其达到理想的音响效果,一方面,在中胡与乐队声部叠加时,作曲家尽量使用音色相近似的弦乐声部对其进行逐层点染,将两者的音色进行最大限度的“融合”;另一方面,通过交响乐队音色与织体的处理,起到扩大中胡音响动态的重要作用,对中胡的旋律进行了渲染与推动。

综上所述,杨立青将引用的古曲音调提升到音高核心的地位并转换成音高的结构要素。他在立足于音高思维的基础上,通过对管弦乐配器的艺术处理,来强化作品音色—音响的发展逻辑。同时,他将中西方作曲与演奏等技法进行融通阐发,使其与中国当代音乐文化审美相适应。他以生动的笔触、优美的旋律、精妙的配器和有意味的音色布局,使中国传统音乐意韵在作品中得到艺术升华,赋予《荒漠暮色》更高的艺术性,使作品“既暗示了艺术节‘丝绸之路的回响’的主题,又渲染了‘西出阳关无故人’的气氛”[11]钱仁平《杨立青》,《东方早报》2013年6月28日。。这些都体现了杨立青坚定的文化自信。