中国旋宫理论与模式转调爵士实践跨越千年的相逢

——对约翰·寇垂恩晚期音乐构思和提拟来源的新认知

文◎〔美〕 哈菲兹·莫迪尔扎德赫著,余思韵译,周勤如校订并后记

引 言

通过联系音乐构建与跨文化观念,本文提出约翰·寇垂恩(John Coltrane,一译“约翰·科尔特兰”,1926—1967)1960年的“谜图”(enigmatic diagram)与古老的中国旋宫音乐理论有着本质上的平行相似关系。进而,本文对被普遍接受的寇垂恩晚期音乐创作分析方法进行重新思考,提出以更具艺术性的新视野来解读他在20世纪60年代建立的音乐构想,从总体上为调模式实践提供更综合的理解。

历史上,爵士乐传统的包容性曾激发了许多音乐家将世界各地的多元影响引入以非裔美国人为主导的音乐遗产中。然而,除了五声性这种一般概念之外,具体的中国音乐理论参照对历史上爵士乐实践的影响,尚未被人领悟。对这个学术领域意义的理解,必须通过分析和表演的二维推进。这首先是因为运用中国古代音乐理论分析诸如爵士乐等20世纪音乐文化具有多种潜在的可能。对于研究中国传统音乐和美国爵士乐的学者来说,这两个看似相距甚远的世界确实具有无形的关系:第一,爵士乐演奏者对中国古代神秘主义概念的实际运用,不仅会影响听众对社会的认知互动,也会影响个人对历史传统的认知互动;第二,当理论的领悟能兼容两个或更多跨时代的文化历史语境时,则为更大、更统一的音乐理论的形成提供了重要的潜能——不一定是任何特定实践的本身,而是更一般化的文化实践,即通过音乐深化对人类共性的理解;第三,考虑到相似的才智会推动相似转调观念的产生并形成传统的可能性,基于并超越本文所展示的爵士调模式个例,我们可以逆向推测古代中国,以及其他音乐实践与留存下来的理论文献,在彼时究竟是何种关系。于是,这种对比研究,将从理论上校准那些目前对五声调式音调过程的一般认知的精度。例如,关于最近发现的公元前5世纪的中国编钟,梁铭越指出:

考虑到例如G5和G6钟组中有着律名不同但几乎相仿的定音模式、音高命名和音区设计,转调实践的证据就非常具有说服力。……只是这些作为古代工艺品的乐器所暗示的那些理论方案和被记录下来的理论体系清楚地显示出某种迟到的学说,并且显示出周代音乐实践的实际可能比理论上的记载更先进。①Mingyue, Liang.Music of the Billion.New York:Heinrichshofen Edition, 1985, pp.74-75.

用中国古代音乐理论成果(无论其是否被实际应用过),来重新校准我们对寇垂恩在20世纪60年代模式转调爵士音乐的认知,一扇通向兼容多元实践的跨文化视域的大门将会打开。需要再次强调的是,作为一种“推测性理论”(这个词组有点累赘,因为所有理论本来就在某些层面上多少具有承前启后的推测性意味),这种跨文化研究,承认将年代相距甚远的观念、传统和具体实践进行比较研究的重要性,其目的是开启“新”理论。于是,便需要吸纳对从所讨论模式中升华出的“超文化”(transcultural)进行观察的潜在可能。

为论题集中,本文不多涉入与音乐观念有关的中国或非裔美国社会历史资料。基于同样的原因,许多旋宫和数字命理学概念等,以及比较研究常用的文化历史语境描述,在此也不赘述。实际上,像中国音乐理论含义与寇垂恩谜图这样的吻合是少之又少的。这或许对其他方向的学术探索有启发性;但本文更具实践意义的目的是能衍生出综合代替前人对寇垂恩晚期音乐创作描述的新手段。

总之,这一探索背后更大的意图是,从理论和实践上进一步肯定寇垂恩精神所成功表达的实质性潜性。②对此,寇垂恩曾说:“我愿真正虔诚地活着,并用我的音乐来表达信仰。……我的音乐是对于‘我是谁’的精神表达——我之命运、我之认知、我之存在。”Porter,Lewis.John Coltrane: His Life and Music.Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1998, p.232.本文直接运用四种中国音乐理论描述所重构出的寇垂恩谜图,暗示了一种原始的“亚非”参照系,继而支持了这位已故萨克斯管演奏家和作曲家将宇宙学和音乐实践熔为一炉的辉煌。

需要说明的是,下文并不是对所引用材料的符号学诠释,因为寇垂恩所用的音乐化手段比任何单一或综合的诠释更具清晰性和重要性,就赫然耸立在那里。正如爱丽丝·寇垂恩用更简洁的话所说:“如果通过声音可以懂得真谛……那就是他的探索和发现的实质。”③纪录片《约翰·寇垂恩眼中的世界》(The World According To John Coltrane,1990)。希望本文的续篇会例说寇垂恩的探索,是如何启发并影响了众多不同背景的人,通过对音乐共性的领悟来发现花样繁多的真谛的。

一、论约翰·寇垂恩的兼容主义

值得特别注意的是,寇垂恩根据阅读和实践过的材料清晰抽象出含义更广的概念,他具有将音乐之内和之外各种信息整合为汹涌澎湃的原创和变化无穷的乐声的积累能力。④波尔特说:“兼容似乎是天才特有的品质。”同注②,第216页。他的这种兼容本性还包含了对20世纪50年代末形而上学各个方面的强烈兴趣。⑤路易斯-维克托·米亚利(Louis-Victor Mialy)曾提到,寇垂恩“对东方占星术也有涉猎……”。同注②,第255页。

为了既能保证音乐排练和演出的时间,又能饱览各种学科的读物,寇垂恩曾说:“有些书,伙计,我只读不超过前面几页,然后就随便翻翻找那些有用的东西。”⑥同注②,第257页。这个时期,有一本阿兰·达尼罗的《音阶研究导论》,为那些对科学和神秘主义感兴趣的人提供了一本速成通俗读物,内容有关中国、印度和希腊音调体系,并伴有对宇宙哲学的综合论述。⑦Danielou, Alain.Introduction to the Study of Musical Scales.The India Society in London, 1943.

这本书的题目确实令人联想起寇垂恩在20世纪50年代正在探寻的、想要用于实践的音乐材料范围,从中“我们能开始品味到(他)如何自由地从所有来源中收集材料并开始发展一种局部创新的新爵士风格,因为它不完全依赖于传统的爵士乐材料”⑧同注②,第83页。。例如,在第四章“五度旋宫:中国人的音乐理论”中,达尼罗综述了一些值得注意的领域,尤其是阴阳、数理和五声性的意义,因为“旋宫体系必然导致移调”⑨Danielou, Alain.Music and the Power of Sound: The Inf l uence of Tuning and Interval on Consciousness.Rochester:Inner Traditions (reprint of the 1943 edition),1995, p.29.。他在1943年此书初版序言中的话尤其发人深省:

音响关系是所有音乐的基础,而对制约着这些关系的数字的认真研究,会立刻把我们带入几乎被遗忘了的数字符号学。通过音乐经验,人们不难看到对应抽象原则的数字,并且这些数字在形而下的物质实在中的应用,遵循着绝对的、不容置换的法则。只有在音乐中,形而下的物理实在与形而上的超物理原则之间的联系,才是显而易见的。因此,音乐被古人公正地认作贯通所有科学和艺术的关键,是连接形而上与形而下的纽带,通过它可以理解宇宙法则及其多重应用。在这本书中,我们试图说明这些用数字呈现的宇宙法则的观点,并对其曾在各种传统的音乐领域中的应用做一个速览。⑩同注⑦。

因为尚未确定寇垂恩是否参考过达尼罗的书,这里引用它主要是作为联系寇垂恩谜图与相关中国音乐理论的早期历史资料。[11]拉蒂夫认为,虽然没有确切的证据,但寇垂恩接触到达尼罗的著作可能性很大。值得注意的是,费城中部图书馆的采编部门确认了至少在1953年就收录了达尼罗原版著作。这是寇垂恩20世纪50年代末经常去的地方(1999年7月10日与寇垂恩谈话)。然后,根据对并行资料的梳理,我们或可能推断出寇垂恩的创作总体上是与中国旋宫音乐理论相通的,并且从更创新的意义上推断其观念化成果是有可能整合为进一步的跨文化领悟,而融入他在1959年之后的调模式开发之中的。[12]中国的调式概念与历史上归纳为模式转调爵士的调模式概念肯定是不同的。比起五度旋宫,后者与希腊调式音阶的关系更密切。

迄今为止,间接传闻的证据和录音的分析,已经提供了相当丰富的有关寇垂恩非西方灵感的说法,以及滋养他20世纪60年代所谓的“调模式”作品的宇宙学倾向。但美中不足的是,甚少发现有助于分析他作品中所应用的具体理论框架的文字材料。比起寇垂恩的非裔美国人血脉,这种承传在完全属于他自己的原创乐声中的发展,以及所有有关他对非洲、阿拉伯、美洲、巴西、印度、日本、犹太人等“他世界”音乐感兴趣的文字记载,中国人所发出的信息,即使不能说全无光亮,也是十分遥远渺茫的,除非把它笼统地算作“东方的”或“异国情调的”。[13]译者注:“东方的”(Oriental)和“异国情调的”(exotic),是西方语境中从《马可波罗游记》时代到20世纪谈论中亚以远的文化风情用得最多的两个词汇。中国的观念无论是否与寇垂恩对五声性、调模式的不协和性和移调或泛调性的运用有直接联系,基于传统分析的比较研究,在方法论上的缺陷,已经明显地导致了对更多相关非西方音乐认知的有意无意的规避。[14]“方法论”为译者补。寇垂恩下面的话提到音乐共性研究:“世界各地每天都上演许多调模式音乐,非洲最为明显;但如果你看看西班牙或苏格兰,印度或中国,你就会发现其实都是一样的。跳出风格的差异,你会发现它们有着共同的基础……有着类似的调式结构。正是这种音乐共性吸引了我,引起了我的兴趣。这正是我追求的。”同注②,第211页。

寇垂恩吸收多种世界智慧源头的兼容性,以及他随后以原创方式清晰展现的独特面貌,带有所有伟大的精神贡献看似自相矛盾的本质。另外,通过对各种其他音乐文化参数的理解和对类似的非裔美国人的音乐成就从结构上的整合,有助于揭示出那些相距甚远且互不相干的源头的特殊性和普遍性。简言之,约翰·寇垂恩的音乐可以通过广泛多样的文化透镜来研究,因为他的视野是如此包罗万象,可能包括波斯人、缅甸人、非洲人,甚至是中国人的认知!

二、论四种中国音乐理论

大家都知道这种说法:“姑且勿论中国学者早期对声学的兴趣,就理论构想而言……其实质都处于智力练习的水平。”[15]同注①,第22页。幸运的是,由于这个原因,这些所谓的“秘传”理论,虽然看似与当时不断进化的演奏实践联系甚微,却在无视任何风格或任何时期这一点上,都持续保持着自身结构和哲理上的完整性。下文从字面上简要描述的四种中国历史上曾经有过的音乐理论,合并起来可形成一套类似寇垂恩手绘谜图[16]译者注:寇垂恩的原图论文中未附,但在因特网上可以见到。那样的概念结构,并且刷新对他在20世纪60年代构建的形式新颖的调模式发展理念的认识。

(一)四度和五度的音调体系

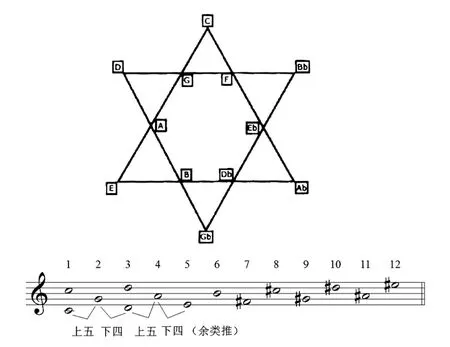

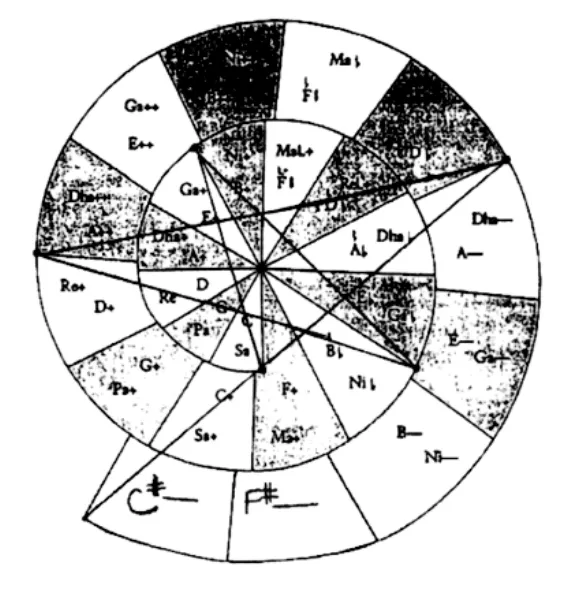

简单地说,大约自公元前两千年以来(及公元前7世纪以来的文献记载),早期的中国声学理论,已经建立了一套“下四度”加“上五度”序列(称为十二律)的音管调律模式,因而衍生出以五声为标志的数字命理学意义。接着,在公元前3世纪,出现了对八度的十二律循环分割(见图 1):

图1 上五度下四度的十二律系统

音乐,作为天地关系的表现,必须很自然地有一个由四个音围绕一个中心或主音(宫音)的结构配置,如同空间的四个方向、可感知的四个元素、四季等。五声音阶于是呈现出能充分表达天之于地的静态影响结构。但是,对运动世界的静态呈现,并不能成为一种作用于那个世界的推动器。想要对音级所代表的元素起作用,就必须从静态向动态、从角状向环状、从方形向圆形演进。为了表达宇宙的运动,声音必须在其领域内服从五度循环所代表的循环定律……按阴阳原理推衍。这样产生的五度才是阴阳交替的。……上行五度获得的序列(♯C、♯D、F、G、A、B)为阴性,下行四度获得的序列(C、D、E、♭G、♭A、♭B)为阳性。[17]同注⑨,第34、35、41页。

(二)双盘图

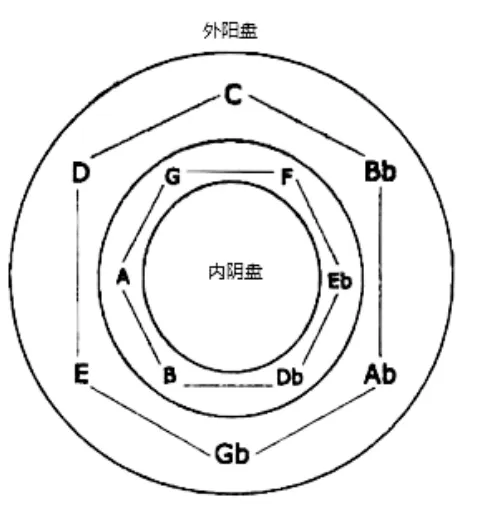

六阴六阳的音级双环分布,可以追溯至公元7世纪的双盘图(见图2)。最初,双盘是用来解释中国传统音乐理论实践中的“旋宫”和“犯调”的(见图3):

图2 阴阳音级调关系双盘图

图3 旋宫图

它由外圈的声名和内圈的律名两个盘组成,在16世纪以来的音乐理论著作中改为声盘在内圈,律盘在外圈。“旋宫图”的旋转方法有两种……每当顺旋声盘的宫对准某律时,就可得某律之宫、商、角、徵、羽的五调。……一律五调,十二律合六十调。……每当逆旋声盘,以声盘中的宫、商、角、变徵、徵、羽、变宫轮流对准律盘中的某律,就可得某律为宫、商、角、变徵、徵、羽、变宫的七调。……一律可作七声的,十二律合八十四调。[18]Yingshi, Chen.“Fundamental Theories of Chinese Traditional Music in Ancient Writing.” Translated by Zhou Qinru, Journal of Music in China, 1999 (1),pp.67-68.

(三)曾侯乙编钟上的五度与大三度

此外,1977年确认为公元前5世纪陪葬的曾侯乙编钟,为我们提供了一个独特的中国古代音调体系。前四个音由五度循环调得,然后“在前四个基本音高上下大三度调出其余的七个音……(以便)在实践中使用比五度系统更多的音阶”[19]Malm, William.Music Cultures of the Pacif i c, the Near East, and Asia.New Jersey: Prentice-Hall, 1996, pp.177-178.(见谱例 1)。

谱例1 由五度和大三度方法生成的十二律

陈应时进一步指出:

曾侯乙编钟乐律铭文中的声名,充分体现了中国传统音乐的五声音阶体系特色。这套编钟一个八度之内的十二个半音齐全,……因此,在编钟的声名中巧妙地运作了“角”和“曾”这两个字。当铭文中在某声后加一个“角”……字(如“宫角”“商角”“徽角”“羽角”)时,即表示比某声本位音高一个大三度;在某声后加一个“曾”……字(如“宫曾”“商曾”“徽曾”“羽曾”)时,即表示比某声本位音低一个大三度。这样,在一个八度中的十二半音都有了相应的名称……编钟演奏者只要把握编钟上诸声中的大三度音程关系,就很容易识别所奏乐曲的调性,亦方便于移调演奏。[20]同注⑱,第58页。

对上述说法,梁铭越提出:

最近的发现启示我们必须重新考虑这样一个事实,即周代的音乐在乐器制造技术、音调实践和理论基础方面,可能比我们最初想象的要更为复杂巧妙。……中国音乐中的理论和实践常常脱节,理论并不描述实践的状况似乎是一种文化现象。《管子》中的“三分损益法”(由下四度及上五度构成的十二律体系——作者注),与繁复的曾侯乙编钟、编磬(发现自早期的曾侯乙墓)的对比,就是很好的案例。[21]同注①,第75页。

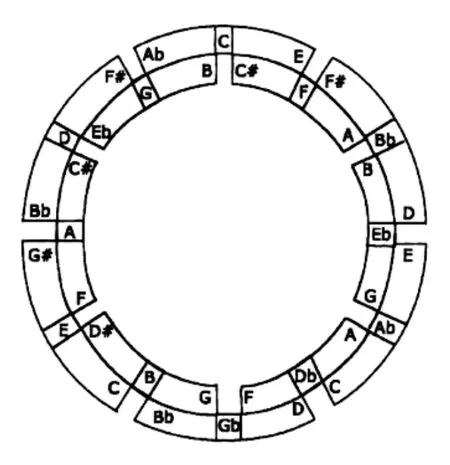

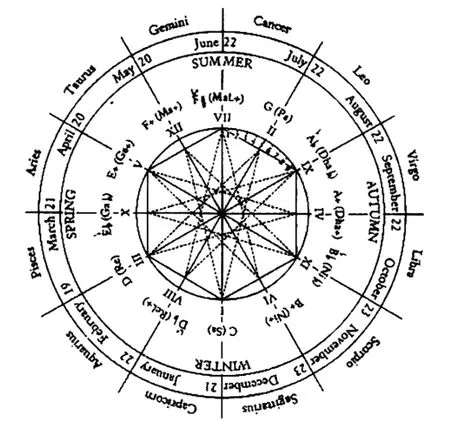

这里的建构是在一个完整四、五度循环中呈现这些大三度的关系(见图4)。

图4 与大三度联系的完整五度循环图

(四)京房六十律旋宫

参照“律”(temperament)和“音”(tone)的概念,从声学上说,“音律”循环实质上是更具螺旋状的超八度延伸的序列。为了把末端开放的螺旋序列的音律都包含进来,汉代著名的声学理论家和卜算家京房(公元前77—37年),根据五度循环一直算到了六十律。这揭示了“通过全音、半音和毕达哥拉斯音差,达到在第53律计算之后的近似一致……见证了中国声学家在他们的著作中,呈现了在理论与实践、绝对完美的追求与接受一般认可的简约之间的值得赞佩的平衡。他(京房)的计算所展示的这种精确性和简约性之间恰如其分的谐和堪称优雅”[22]McClain, Ernest.“Chinese Cyclic Tunings in Late Antiquity.” Ethnomusicology, 1979, 23(2),pp.205-212.。

达尼罗进一步解释了这种五个八度的现象:

在实践中,由于一些象征意义的和音乐的原因,在第52个五度音之后(第53个音),中国人只是沿着此序列往后多算了七个音级,并把它们置于起始的七声音阶之上,在达到序列的第60个音时便停止了。原因是12(每个循环的音数)×5(元素的个数)=60。如果忽略第13个五度与八度音的微小差别,我们就获得可以作为所有律制或等比分割的声音、空间和时间的基础的12半音均等分割。这样,螺旋就形成了一个圆,六个全音可以用内接六边形的六个边来表示。[23]同注⑨,第37—39页。

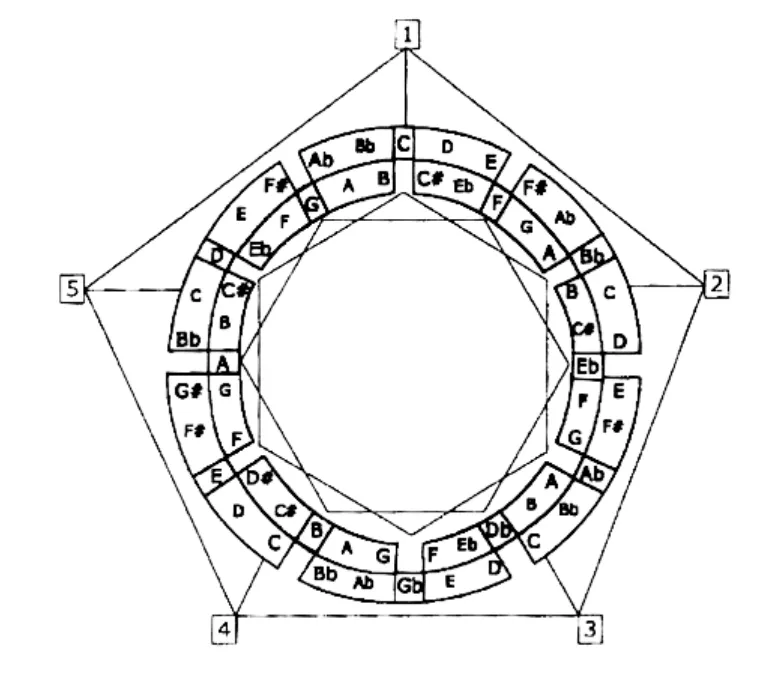

这并不是说寇垂恩的音乐与上述任何一种中国音体系有关。但这里提取的可供比较的模式认知,清晰化了这些中国古代音乐理论与逾越千年的寇垂恩谜图及其实践之间,有着不可思议的联系(见图5)。

图5 带内接六边形与外切五边形的六十律循环示意图(根据上述四种理论合成)

三、论中国理论与约翰·寇垂恩谜图的相似之处

人们已经注意到,虽然寇垂恩“没有留下任何日记或信件,向我们解释他作为一个音乐思想家的发展经历或复杂内心世界的其他方面”[24]Eric Nisenson, Ascension.New York: Da Capo Press,1995, p.49.,然而,他的音乐演奏已经详尽解释了他的全部想法。其实,寇垂恩手中掌握着重要材料。本文着重关注他1960年作为礼物送给尤瑟夫·拉蒂夫(Yusef Lateef)的循环图,发表在拉蒂夫不朽的《音阶和旋律型资源库》[25]1960年手绘谜图原版,仅见于拉蒂夫的《音阶和旋律型资源库》(Repository of Scales and Melodic Patterns)。关于这个图,拉蒂夫提到,寇垂恩慷慨地把图赠送给他的时候并没作出任何解释。寇垂恩只是用这幅图作参考。还有一幅更早的、比较潦草的循环图,大约是1957或1958年画的,主要是用线段来连接四五度循环中的音程。参见注②,第125页。。首先,这个图以具体的方式暗示了中国上古晚期音乐循环理论的元素,而正是这些有价值的线索,使我们一定要转变对寇垂恩至少在1960年后对音乐的认识,即从线性或音阶的思维到非线性或循环的思维。[26]尽管在几何意义上“线性”可以是直线或曲线轨迹,但在音乐中,指的更多是前者。其次,与寇垂恩的这个文献平行的其他理论,进一步说明了他以自己的实践成功地成为宇宙学的音乐化身。下面的描述,将这位艺术家的精致草图与图5的构造联系起来。

正如图2阴阳盘中的上下五度循环,十二律类似于寇垂恩的双环表述。然而,在他的例子中,每个四度或五度都是半音阶中的一个音级(如 B—C—♯C,E—F—♯F),而不是像京房设想的那样螺旋交替(见图6)。寇垂恩双环之间的半音,也与达尼罗的“十二的循环等分”图中的角和边上的音符所对应(见图7)。

图6 印度音乐的五度螺旋循环图[27] 图6、7摘自阿兰·达尼罗《音乐与音响之力》。图6中五角星状线条和最后两个额外音为笔者所加。

图7 十二均分的循环图

京房在科学中融入了形而上学与天体学的方法,将《易经》的原则反映在他的乐音数字命理学与自然现象研究中,并发展出一些与声学实验有关的在密室内的仪式。虽然他所处的社会文化环境与寇垂恩的截然不同,从寇垂恩的谜图可见,这些原则仍然非常有趣并推动着后者的音乐研究。在这个领域中,像京房一样,寇垂恩的天才似乎在于创造出了一个含有极大数字命理学意义的封闭体系(12×5=60)。为了勾画出更多的相似点,我们把寇垂恩谜图的进行,在京房的非平均的旋宫进行中,用五角星线条标示出来(见图6)。关注的重点在于,把寇垂恩谜图中的半音单位与京房以半半音(semi-chromatic,即达尼罗的标记C、B+、B♭、A++)表达的五度循环组合联系起来。[28]译者注:达尼罗结合西方现代音名及印度微分音标记,来标示京房六十律。Sa、Re、Ga、Ma、Pa、Dha、Ni为音级名,分别对应七个纯律基本音级:C(1)、D(9/8)、E(5/4)、F(4/3)、G(3/2)、A(5/3)、B(15/8)。“+”“++”等微分音标记,表示此音与某个基本音级的关系。参见缪天瑞《律学》,人民音乐出版社1996年版;李玫《东西方乐律学研究及发展历程》,中央音乐学院出版社2007年版。对这两个60音循环的赏解需要通过想象,盯住这个古代螺旋图上按五星星座进行的交叉天体运行。于是,正如泛音列越扩展相邻音程越窄一样,我们就可以最终再次回到开始的基音!

寇垂恩五个八度的循环(他用一个内接五角星来表示,但这里用外切五角形来表示,见图5),是以平均律为基础的,并不等同于京房带有微分音差的五个八度的旋宫。当然,这里我们不讨论中国音律和各种音程测量,也不争辩与毕达哥拉斯律是否存在历史关联,因为京房的数学公式所推导出来的非平均音不用于寇垂恩的实践。

总之,上述中国音乐理论与寇垂恩的谜图非常吻合,包括:在矩形框里(♭A到C,C到E等,见图5和下文对“巨步”的讨论)上下四度和五度的位置,以半音的形式表示的五个八度的全音音阶(阴阳环),半音音阶(双环结合)上的60音循环及大三度的轮廓。此外,寇垂恩还将所有30个三全音用直线连接起来,还把两组重叠的数字1—7的对行连在一起,与环中C到♯F之间的连续音级对应(在原图中还用深色铅笔在下方标出数字)。

寇垂恩谜图是否只是他的一种反思方式?这值得深思。这些五花八门的概念关系,似乎还蕴藏着更多的功能,而不单纯是从萨克斯管里奏出的音乐。确实,内外盘结构需要一步一步的错位试验。可以说,在实际运用寇垂恩谜图时,所有可能的音程组合都是可以探索的。[29]寇垂恩的五声变调实践,与11世纪以来中国五声及七声变调合奏实践是类似的,主要分三种:(1)由某调转入其上方或下方五度的调,称单借;(2)转入其上方或下方大二度的调,称双借;(3)转入其上方或下方小三度的调,称三借。同注⑱,第73页。由于尚不清楚寇垂恩是何时开始意识到这套体系的(本文认为可能是在1960年),我们可能永远都不会知道它在多大程度上促成了他所谓的“巨步”时期,但本文认为这是他1961—1963年调模式发展的必要组成部分。

四、论寇垂恩1959年后的实践及循环视角的提出

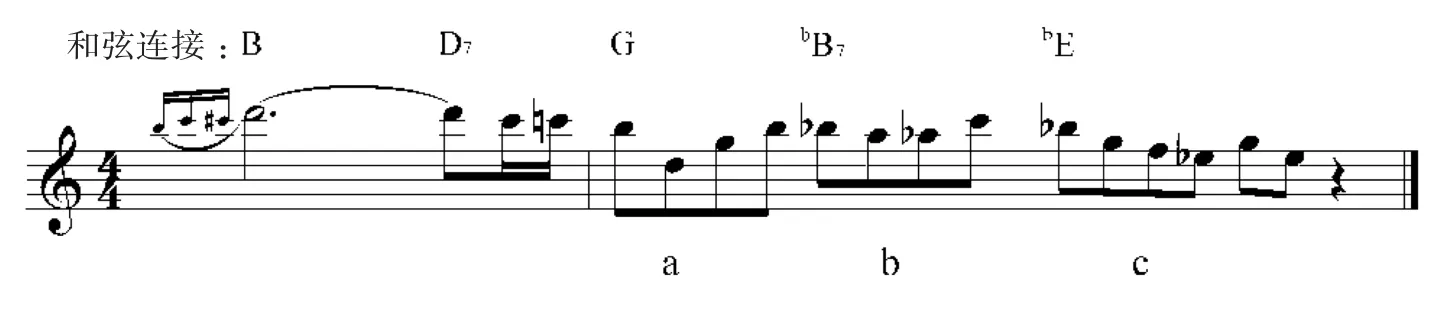

模式转调爵士是从迈尔斯·戴维斯(Miles Davis)1959年的专辑《有点忧郁》(KindofBlue)正式登场的。它构建出一种主要基于七声音阶和希腊调式的和声观念(或至少是一种分析观念)。在这种表演语境下,寇垂恩的独奏虽然使用各种音阶的片段,但经常会超越质朴的自然音阶,而倾向于扩大对诸如半音化经过音、带布鲁斯色彩的五声小调音阶和他自己的替代音阶之类的早期承传风格的使用。所有这些都是用强化的推力使其聚集在一起的,好像是被解放的结果。而常规和声中的和弦则很少使用(见谱例2)。

谱例2 寇垂恩在《那又怎样》(So What)中的独奏片段

就在寇垂恩参加戴维斯的调式爵士之旅那一年(他很可能就是在那时画下循环图的),他传奇性的进行在《巨步》(Giant Steps)演出中得到了不断的打磨,主要是快速的根音——三度运动(见图5勾画出的大三度模进,在寇垂恩谜图中也可以见到)。关于1959年这首突破性的作品(其中三度的守调模进是用琶音式转位、半音化转向和五声性音型来刻画的),莱维斯·波特(Lewis Porter)参照原图做了饶有趣味的解读:

至于寇垂恩作品(《巨步》)所采用的特殊形式——把一个八度用大三度分成三等分,使其成为三个调性中心——我不会低估寇垂恩对宗教和神秘主义的兴趣。他对所有的传统都有一视同仁的开放兴趣。在20世纪50年代末,他能画出五度循环,然后用线把12个调中心连起来……肯定地说,寇垂恩对三度关系的听觉含义所表现出的神秘主义感兴趣。[30]同注②,第150页。

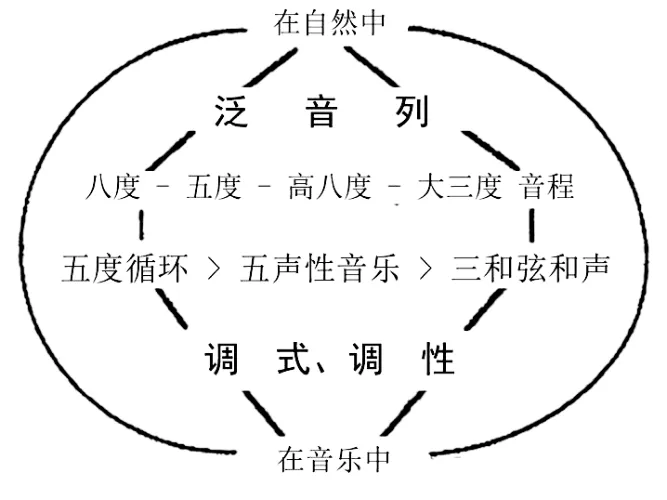

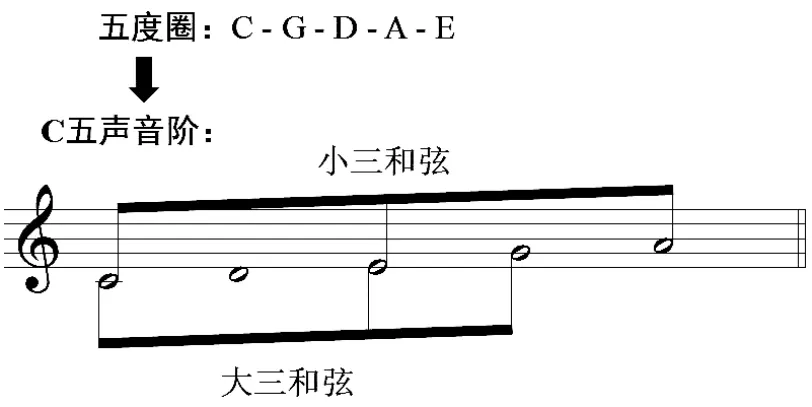

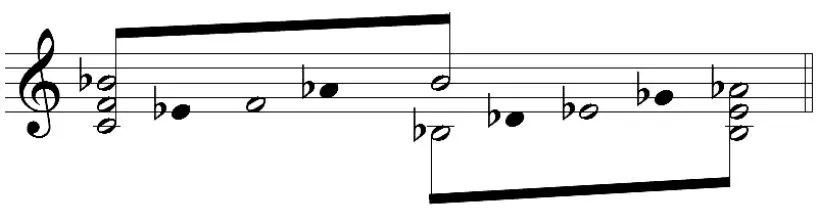

行文至此,需要提请读者注意的是,寇垂恩的谜图对二度(半音和全音)、三度和四度的音程关系的抽象,与其说是规定了任何线性的旋律固定语汇或者纵向的固定的和声处理,不如说是给人留下了创造动机式模进和音型的自由。的确,正如十二律体系那样,实际的五声音阶可能只存在于由四度或五度连续形成的抽象范围。然后,继续由四度和五度衍生的循环观念,产生出五声性的大小三和弦结构(见谱例3,图8、9)[31]谱例3和图8、9原载于作者1992年的博士学位论文。。以此为参照点看,寇垂恩的晚期音乐创作,其实践中从纵向和弦结构到非线性结构的转化,正是从五声性的五度循环(或十二律体系旋宫)派生出来的,而这种对调性调式观念进行重组的认知,是要超越常规西方分析才可能获得的(见谱例3)[32]罗素的概念,既源自线性(音阶)也源自非线性(五度循环)。“利第亚音阶……是从五度循环衍生出来的具有强烈调性感的旋律音阶;这个五度循环可以继续演化成十二半音阶。……它把调性推向一个开始失去调性身份的境地。”George A.Russell, The Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization for Improvisation.Cambridge: Concept Publishing Company, 1959, Technic index C.。

图8 调式(从五度圈观念看)与调性(从三度和声观念看)合并为与泛音列相联系的五声性

谱例3 与五度圈和派生的三度和声相联系的五声性(此图由译者简化)

为了使《巨步》中快速运动的和弦进行旋律化,寇垂恩使用了如下统一移为C调记谱的三种极富特征的音型:(1)基本和弦的转位(源于五声音阶,见图8和谱例3、4-a);(2)属和弦上的半音化转向(见谱例4-b);(3)在1—2—3—5的音级上构成的模进(源于五声音阶,见图8和谱例3、4-c)。

谱例4 寇垂恩《巨步》独奏片段

根据这种与前期不同的处理方式,对1960年谜图的含义现在可以作出更令人信服的解释,即至少从1959年的《巨步》开始,直至他最后的作品,寇垂恩通过音程和动机的连接,把调式和调性的发展一气呵成地整合起来。这里的创新之处在于伸展出一种“多调式”的感觉。这也许可以分析为反常规和声的做法,然而现在却因为寇垂恩谜图的启示而变成了必选项。从后来1959—1960和1961—1962年这两个时期的作品看,寇垂恩确实将《巨步》变奏方式有效地叠加在调性模进之上来展示他思维的连续性。例如,他最初的倒数替换(Countdown substitutions)和后来更多用作基本手法的紧缩进行(Tune-up progression),都是出自与《巨步》同期的基于和声长音和固定音型的作品,或叠加在像《印象》(Impressions)那样的基于一两个和弦模式的片段,达到扩张的效果(见谱例5)。

谱例5 寇垂恩《印象》独奏片段

最后,建立精细化管理制度。精细化管理对于心血管内科护理提出了系统化、专业化和标准化的工作要求。以心血管内科的特点为依据,建立起全面覆盖突发抢救、安全管理以及风险责任制度,使护理工作朝着明确化和具体化的方向迈进。

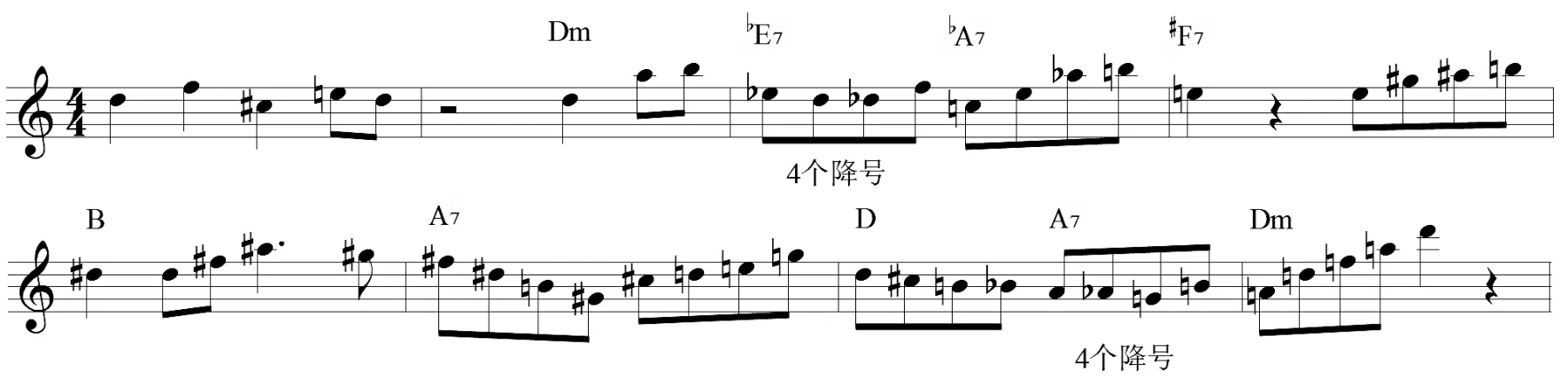

考虑到上述情况,我们就会看清楚,1964年底录音的《无上的爱》(ALoveSupreme)中出现的独奏片段,晶化出了一个可以与中国旋宫理论直接比较的模式。在第一乐章中,寇垂恩那个著名的小三度—纯四度基本动机细胞(见谱例6)的移调,现在可以归入更大、更统一的十二律五度循环的框架之中。其中基本的五声性F小调音阶,看上去更接近古代的羽调式音阶而非七声的古希腊多利亚调式(见谱例7,可以将其看成带“变徵”音的羽调)。再次强调,波特对寇垂恩《无上的爱》中所用的材料来源的分析,与上述内容吻合。

谱例6 小三度—纯四度基本动机细胞

谱例7 《无上的爱》所用的基本音阶

这个组曲中许多旋律及和声材料,都源自这个五声性的F小调音阶。……G音并不是严格意义上音阶基本组成部分,经常以F的上方邻音形式在即兴演奏中出现。而且降D和还原D同时存在。……寇垂恩把这个音阶分为两个不重叠的(分离的)的四度。[33]同注②,第233页。

在“鸣谢”乐章中,他将这个主要动机细胞,沿五声性的循环作四度螺旋移调,而麦考伊·泰讷(McCoy Tyner)则在钢琴上演奏四度叠置的和声伴奏。把这些四度叠置的和声作连续的向上或向下的全音移调,是寇垂恩和泰勒的常用实践。这个循环是不间断的,同时也勾勒出寇垂恩谜图中的阴阳环(见谱例8)。

谱例8 《无上的爱》(1964)“鸣谢”乐章中的四度叠置和声

在“鸣谢”的第33—39小节,模进围绕着 C—F—♭B—♭E—♭A 的循环部分来旋 转(♭D和♭G包含在♭B和♭E的动机之中,见谱例8)。而在第40—45小节,模进向下移动了一个全音(或者说是向前两个四度),把循环向下扩展为D—G—C—F—♭B—♭E—♭A。模进所得的音阶看似是 F—(♭)G—♭A—♭B—C—(♭)D—♭E。在独奏大约最后30小节的地方,原始动机再现,用的是更强烈的循环片段的重组。

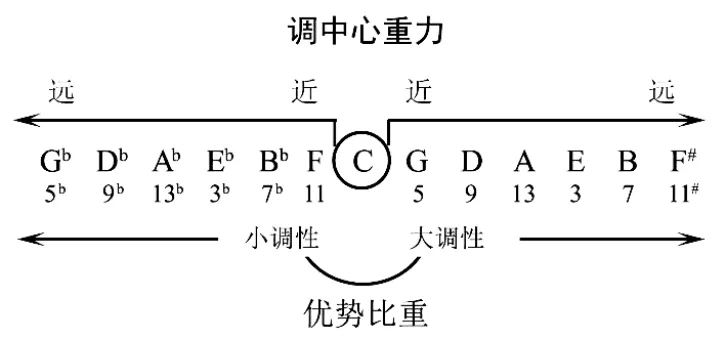

将五度重组可能会给人一种五声性的印象,但却是用动机来表现的,具有比音阶、调式、和弦或者循环更多的含义。在20世纪60年代中期,寇垂恩这种用清晰的演奏所表达的“非洲—亚洲”式的观念,得到了泰讷在钢琴上的四度叠置和声和艾尔温·琼斯(Elvin Jones)的复节奏插入鼓点的支持和激化。琼斯是对寇垂恩的音调—节奏总体音乐表达背后起决定作用的原动力,为破天荒的“模式转调”爵士里程碑的和声提供了有逻辑的节律对位,从而引导寇垂恩最后的鼓手拉什伊德·阿里(Rashied Ali)做出更“自由”的发挥。[35]图里诺说过:“非洲音乐往往是循环开放的,在形式上以一个或多个重复的旋律或固定音型作为表演的基础框架。这些作品往往不断循环重复很长时间,在演奏的进程中加以变化。”Turino, Thomas.“Chapter 7: The Music of Sub-Saharan Africa.” Excursions in World Music.New Jersey:Prentice-Hall, 1997, p.165.最后时期的一个很好的例子就是1967年的《金星》,它证明了寇垂恩如何沿五度循环的升号侧(如C—G—D—A—E—B—♯F—♯C—♯G—♯D,或者从C调到B调)和降号侧(如B—E—A—D—G—C—F—♭B—♭E—♭A—♭D,或 从C调到♭A调),来达到调中心的轮回的。[36]波尔特也认为《金星》体现了寇垂恩谜图中音级重组的循环理念。同注②,第277—287页。

谱例9 “鸣谢”乐章第33—48小节

结 论

对上述类型的音乐所做的尝试性的和扩展性的跨文化对比分析存在一定风险,希望可以把那些通常被排除在定型的研究框架之外的音乐源泉、感知和体验囊括进来。在这个个案中,中国古代深奥的音乐理论与当代非裔美国人的音乐遗产之间的相似特征,作为一个直观的过程,不管信息量是否充分,其本身作为研究课题所能提供的共通的超音乐启示是立足稳妥的。因此,不对陌生领域五光十色的共性理论进行必不可免的探索,就企图通过跨文化途径达到对音乐文化的认知是难以想象的。

这里,特别是通过对反映在寇垂恩的谜图中、实践中,以及这些实践与古代音乐和理论传统,尤其是与循环数字命理学相联系的迹象的思考,我们发现,一般地说,循环理论是一种能调和西方和声的纵向三和弦,与所谓的横向五声性的“非西方”调模式的音乐视角。五声音阶显然是一种结合了大、小调调性的线性转化(五声音阶中同时包括有大小三和弦,这是前五个五度循环音所产生的结果,见谱例3、图8),而通过中国十二律的旋宫,所有的调性可以用一个统一的循环来表示(见图9)。显然,这并不一定意味着寇垂恩直接从那些源头获取了任何参考,因为尽管他的参考触及了许多领域,他基于自身领悟的整合才是他的音乐从整体上走向晶化的关键。

图9 在五度循环圈中对调中心重力(tonic gravity)的感知,大调与小调由近到远的伸展

不管有意还是无意,京房和寇垂恩这两个人,分别在同一个60音级的封闭体系内,解开了他们那个年代的难题:一个通过中国的声学理论,把开放的旋宫转换成循环;另一个主要通过非裔美国人的音乐实践,把纵向和横向的音调组织融汇成统一的非线性概念。可以确定的是,我们不应低估宇宙学和数字命理学对他们的激励,因为正是这样的动机促使他们必然走向这样的创新。这里留下了自然的印记——中国的十二律体系,它是与旋宫转调的双盘和曾侯乙编钟的纯五度和大三度结合的十二音级定位相联系的,因而在世界历史中建立起能够将这两个人的时空连接在一起的灵感基石。

这些有关人类灵感的课题,也是达尼罗学术使命的一个部分。在他的文论中,学术研究与神秘主义研究交相辉映,并与蔑视时空观念和文化仪礼差别的奇谈怪论交织在一起。因此,肩负着把这些文字转化为更接近艺术可行性研究的音乐学,其潜在作用就必须被充分注意。[37]译者注:西方的音乐学包括从历史学角度出发的音乐分析和音乐技术理论研究。对于寇垂恩,我们当然接受他述诸听觉表达来阐释音乐传统理论的方式,这势必使他用音乐而非任何抽象的文字来宣示自己的哲理。他一直用演奏过程而不是文字实现自我。这就是他的谜图对我们来说价值非凡的原因。这有点像从钥匙孔中窥探大千世界,大师的智慧就表现在与精神主宰的不断上升一致的声音之中,而这幅手绘谜图便是大师之“气”的本质描绘。[38]“气”指人对其内在能量的掌控。

1967年7月26日,寇垂恩在经过几年的探索,用他最后登峰造极的作品证实了自己的想法之后谢世。正如他所说的:“我希望向世人展示出在超越普通话语的音乐语言之中存在的神妙。我想与他们的灵魂沟通。”[39]见保罗·齐默尔曼(Paul Zimmerman)在《爵士人之死》中的引述。(News Weekly, 1967/7/31, pp.78-79.)

后 记

1999年11月底,我(校订者)带着一箱带着油墨香气的《音乐中国》创刊号,到奥斯汀第44届民族音乐学年会上亮相。不久,突然接到加州州立大学旧金山分校音乐系爵士乐和音乐理论助理教授哈菲兹·莫迪尔扎德赫(下简称“莫迪尔”)打来的长途电话。他很激动地告诉我他正在写一篇研究寇垂恩爵士乐实践中的一种极具色彩的模式转调的论文,已经从西方学者的东方研究中找到一些参照,但直到去奥斯汀年会就这个课题做初步演示时偶然得到了《音乐中国》创刊号,才发现陈应时《中国传统音乐基本理论》中的“京房六十律旋宫图”与寇垂恩“谜图”思路完全吻合。他问我能不能把论文投给《音乐中国》。我喜出望外,立刻意识到这将是当代东、西方音乐理论研究真正意义上“接轨”的第一次碰撞。这是我创办《音乐中国》的初衷,但没想到碰撞来得这么快。莫迪尔很受鼓舞,在春季末传来了初稿。于是,那个夏天我们不断联系,帮助他解决论文写作的具体问题。这样,他的论文到2000年秋天在《音乐中国》第2卷第2期世界首发。2001年,经我们授权,芝加哥的《黑人音乐研究学报》(BlackMusicResearchJournal)在第 21卷第1期重发了此文。

我一直想把这篇论文翻译成汉语以飨国内读者,但苦于无暇,直至去年暑假,才委托余思韵用假期完成。原文中有几十个长大的注释,详细引证了寇垂恩模式转调思维的形成过程,应当是他以六十律为文眼重写论文时把前期的研究文字转移的结果。考虑到汉译文本的对象,我们对次要的注释,以及正文中个别谱例、图例和附加的浅显说明文字做了删节,仅保留那些供中国读者品味西方人思路的信息。莫迪尔的原文可在《音乐中国》刊物和RILM(国际音乐文献资料大全)数据库中找到。

寇垂恩的模式转调在20世纪60年代一出现,就引起了理论界的重视。在2000年版的《新格罗夫音乐与音乐家辞典》的“调性”(tonality)词条中,作者布莱恩·海伊尔曾把他与巴托克和布里顿并列,[40]海伊尔“调性”,中文译文参见托马斯·克里斯坦森主编,任达敏汉译《剑桥西方音乐理论发展史》上海音乐出版社2011年版,第709页。汉译者将寇垂恩译为柯尔特兰。赞扬他们在汹涌的序列主义、实验主义大潮中坚持调性音乐创作。在莫迪尔之前,对寇垂恩转调思维的探讨一直在东方神秘主义圈子里打转。他们对东方音乐理论有一定了解,并且朦胧地意识到西方音乐与东方音乐有“根”性的联系。正像莫迪尔所说,这种联系不是谁启发谁的实用关系,而是启示我们“通过音乐深化对人类共性的理解”。

无论以“天道轮回”为哲理信条的京房六十调旋宫,还是以“宇宙命理”为上帝之光的寇垂恩六十调螺旋谜图,其原动力,或者说“奥秘”,都不在调式这个音乐形态的表层,而在其调性的深层。正像我多次指出的那样,东、西方音乐理论是“表层相异、深层相通”。这个论断将被一步步深入的论证所证实。在莫迪尔的引文中,达尼洛用音乐是“贯通所有科学和艺术的关键,是连接形而上与形而下的纽带”这句话,说出了同样的道理。从理论上,我已经论证了利盖蒂用微复调密集音团所创造的音乐声景,其深层结构与东方两仪五度相生音体系的调性观念完全吻合。[41]周勤如《利盖蒂〈大气〉结构与调性声景分析——兼论适应21世纪音乐分析的若干新概念》,《黄钟》2017年第4期。我在另一篇论文中综述了兰德瓦依通过近半个世纪对巴托克轴心体系的研究,蓦然回首,发现柯达伊的Ma-Mi相对唱名法是一把钥匙,可以轻易地解开瓦格纳、威尔第的创作推动西方音乐从七音体系走入十二音体系的奥秘;而柯达伊唱名法与中国两仪五度相生自然十二律音列完全一致。[42]周勤如《“Ma-Mi唱名”所隐喻的调性原动与音级色差含义——兰德瓦依“威尔第、瓦格纳与二十世纪”述评》,《音乐研究》2020年第1期。现在,莫迪尔这篇在《音乐中国》首发的论文,终于在祖国以汉译文本面世,我真诚地希望中青年音乐理论家仔细阅读并品味一下其象征性的含义。兰德瓦依、我和莫迪尔的论域课题并不相同,但指向一致,都企图突破已有的认知,通过东、西方音乐深层的比较研究揭示人类的共性,而且都是摸到了音乐肌理内的脉动才做辩证研究。我们的祖先其实也是这样,在远古就以完美朴素的数理模型表述宇宙的辩证法则,并付诸实践,如公元前522年周景王“铸无射”和约一百年之后曾侯乙铸十二律编钟。这是显学,但后人常常用玄学的方法论对古代文献做穿凿的解释,便南辕北辙,尽失真谛。

从历史上看,具有超前意识的人都具有“朝闻道,夕死可矣”的锐气和勇气。莫迪尔当时只不过是个助理教授,然而他闻道即行,敢于用京房的旋宫理论给自己的爵士音乐论文“点眼”,原因不在于他已是学术“达人”,而在于他具有独辟蹊径的意识,绝不左顾右盼跟人脚踝。于是,尽管他的文字和某些具体认识并未炉火纯青,却做出了令人意想不到的学术贡献。

那么,音乐研究的科学方法指什么?长篇大论可以讲很多。据我的经验,最重要的,一是摆脱“名辩”的陷阱,坚持“实证加辩证”的理论方法;二是有前瞻的慧眼,能看透世界,发展自己,锲而不舍地研究实质问题。前瞻,不是在沙漠上看海市蜃楼或听人讲海市蜃楼的故事,也不是在“传统”和“世界视野”的华盖下无休无止地述说先人成就或按国外模式做文章,尽管历史文献学的研究,以及对国外学术动向和成功经验的借鉴是不可或缺的。

莫迪尔在2000年完成这篇论文的时候,西方人还没有意识到中国的崛起。对中国音乐文化,他们的资源相对较少,认知相对间接。例如,莫迪尔早期所接受的达尼洛对十二律阴阳关系的论述可能是道听途说。他所看到的梁铭越文章也只是泛泛而谈。但重要的是,他具有音乐理论家的探索精神,肯下功夫对音乐本体进行深层分析,并有从形而下到形而上辩证思考的能力。他像一把干柴,被陈应时手中的火种一点,就发出了光亮。我相信,像莫迪尔这样的学者在西方不止一个。一旦他们意识到从希腊沿地中海的西亚和丝绸之路,到中亚、东亚和南亚只不过是一步之遥,群起以“兼容主义”开发东方音乐宝库并做出重大突破,到那时候,我们这些七十年辨不出何为“花音苦音”、六十年辨不出何为“变闰”、四十年辨不明何为“同均三宫”的学者,将如何面对世界和自己的先人?

作者附言:本文译自Hafez Modirzadeh“Spiralling Chinese Cyclic Theory and Modal Jazz Practice Across Millenia: Proposed Sources and New Perceptions for John Coltrane's Late Musical Conceptions”,原载于《音乐中国》(Journal ofMusicinChina)2000年第2卷第2期。