非标准就业视角下的平台就业研究

——基于网约车驾驶员从业状况调查数据的分析

王永洁

(中国社会科学院 人口与劳动经济研究所, 北京 100006)

一、问题的提出

平台经济的快速发展是当今世界经济的显著特点。阿里巴巴、亚马逊、优步等国内外企业是平台企业的典型代表。从理论上看,平台经济是一种基于数字技术,由数据驱动、平台支撑、网络协同的经济活动单元所构成的新经济系统,是基于数字平台的各种经济关系的总称[1]。在“万物互联”的时代背景下,平台经济成为全面整合产业链和提高资源配置效率的一种新型经济模式[2],成为促进产业结构升级和变革的重要推手[3]。

伴随着平台经济的发展,平台就业在全球呈明显的增长趋势,在交通运输、销售、快递、餐饮等行业增长尤为明显。2021年,国际劳工组织发布旗舰报告《世界就业和社会展望》,主题为数字劳工平台在改变劳动世界中的角色。该报告指出,过去10年,全球数字劳工平台数量增长了5倍,其中,网约车平台和网约配送平台的数量增长了10倍;自2020年3月以来,受新冠肺炎疫情的影响,平台经济进一步快速增长,全球范围内平台就业显著增多;同时,平台从业者中至少1/3的人以平台工作为主要收入来源,而这一比例在发展中国家和女性平台从业者中更高[4]。平台用工对促进就业、降低劳动力市场准入门槛、增加居民收入、扩展收入来源、推动特殊群体的就业发挥着重要作用[5-6]。在充分认识到平台就业民生意义的同时,如何适应平台用工的增长、规范平台用工和实施平台劳动权益保护,也成为就业和劳动力市场规制的重要议题。较受关注的平台就业问题包括,收入不稳定和市场风险、工时和工作量不稳定、社会保险缺失、工作环境、客户评价机制及歧视等[6-9]。尤其是以平台工作为主要收入来源的劳动者,收入不稳定和社会保险的缺失影响了其生活水平[6]。本文以网约车为平台就业的典型代表,使用交通运输部职业资格中心和中国社会科学院人口与劳动经济研究所相关课题组组织实施的网约车驾驶员从业状况调查数据,分析平台就业及其不同就业形态的特征及关键问题。

二、平台经济下的就业形态丰富化

平台劳动权益保护问题产生的根源在于,平台用工衍生出一些不同于传统雇佣关系的就业形态。其中,既非劳动合同用工也非劳务派遣的平台用工,按照国际劳工组织对非标准就业的分类,属于“隐蔽性雇佣”,在大多数国家和地区,此类就业处于劳动法律规制的“灰色地带”[10]。以美国为例,对亚马逊、优步等多家平台企业的用工调查显示,平台用工引发了大量劳工管理和劳动争议方面的矛盾和法律诉讼案件,其主要原因是平台劳动者雇员身份的不明确以及由此带来的劳动权益保护的缺失[11]。由于不同的就业形态,尤其是劳动者是否具有雇员身份,决定了平台劳动者的劳动权益是否受现行劳动法律规制的保护,准确地识别就业形态十分必要。因而,平台用工的“就业形态”问题也是近年来很多国家政策制定者和国际机构十分关切的新问题。例如,经济合作与发展组织的就业报告高度关注平台经济下不同就业形态的就业状况差异,呼吁国家层面的政策制定者依据本国平台就业的规模和现状,决定是将现有社会保险体系扩大到平台用工,还是另行出台平台就业专项就业政策[12]。

从研究现状来看,当前平台就业文献主要关注工作条件、劳动关系、平台就业对劳动力市场规制的挑战等问题[13-15]。既有文献倾向于将平台就业视为一个整体进行研究,多数研究没有区分平台就业内部的不同就业形态。另一方面,平台用工普遍存在就业形态界定不清晰的问题,即使是劳动者自身也可能对其就业形态不明确[5]。值得注意的是,平台就业不等同于新就业形态,平台就业也包括基于劳动合同用工关系的标准劳动关系。平台经济中的不同就业形态,主要取决于平台公司与劳动者之间是否具有直接的、正式的稳定雇佣关系,即劳动者是否具有雇员身份。“非标准就业”提供了区分平台就业不同就业形态的视角。从“非标准就业”的视角出发,与平台公司或相应运营公司直接签订书面劳动合同,从事全日制工作的劳动者具有雇员身份,属于标准就业;与平台公司没有签订书面劳动合同,而是签订商务合同、加盟合同,或者通过劳务派遣及其他方式参与平台工作的劳动者,不具有直接雇员身份,属于非标准就业。进行这一区分的意义在于,在当前劳动力市场规制下,基于劳动合同用工关系的属于“劳动关系”的范畴,相应的劳动权益受现行劳动法律规制的保护。对标准就业部分的平台劳动者而言,除工作接单和结算方式的平台化,其工作关系的性质仍然是传统的劳动关系范畴。而标准就业形态之外的平台就业才是平台就业中真正的“新”就业形态部分,其不受当前劳动法律规制的保护。因而,就业形态的重要性在于其决定了劳动者享有的劳动权利和劳动保护[12]。

鉴于平台就业的重要性、存在的问题和对现行劳动力市场制度带来的新挑战,对平台就业的分类研究就显得十分必要。现有关于平台就业的研究缺乏平台就业专项调查数据支撑,这也是全球范围内关于平台就业研究的难点[16]。尤其是,由于平台就业中的非劳动合同用工部分不属于传统的劳动关系范畴,一般性的劳动力市场调查难以将其识别和涵括进来。本文的创新之处在于,一方面,从“非标准就业”的视角出发,将平台就业分为标准就业和非标准就业,比较分析不同就业形态下的就业特征,并重点论述平台就业中的非标准就业;另一方面,使用专项调查数据展开分析。

三、平台就业中标准就业与非标准就业的划分

数字技术和平台经济的发展,在推动就业和增加收入方面创造了新的机会,同时也带来了风险,尤其是劳动力市场的分化和不平等[17]。平台降低了联络成本,并节省劳资之间匹配的时间,促进了工作方式的变革和雇佣关系的变化,产生更多的短期性工作,而不是“标准化的”长期合同。但另一方面,平台劳动者处于劳动监管的灰色地带,现行劳动法律规制中关于雇主与雇员的角色与责任的规定,也不适用于平台就业。平台劳动者往往缺乏获得福利的途径,比如,没有退休金、没有医疗保险或失业保险,以及没有正式雇佣关系下劳动者可以获得的相应待遇[18]。其中,依据用工合同状态,平台就业内部也存在差异,本文以国际劳工组织提出的非标准就业作为理论框架,进一步论述了平台就业中的不同就业形态分类。

(一)区分标准就业与非标准就业的四个维度

2016年,国际劳工组织发布的《世界非标准就业报告》系统地论述了“非标准就业”的内涵及全球发展状况,将标准就业界定为,全日制工作、无固定期限雇佣、构成双方直接从属雇佣关系的就业,而在此范围之外的就业为非标准就业,包括临时性就业、非全日制工作、多方雇佣关系、隐蔽性雇佣和依赖性自雇[10]。本文参照国际劳工组织的定义,结合中国国情,认为中国背景下的标准就业指劳动者与用人单位订立无固定期限劳动合同和固定期限劳动合同(不包括劳务派遣)的全日制就业,以及机关和事业单位的正式用工;而在此范围之外的就业为非标准就业,包括非全日制用工、多方雇佣关系(如劳务派遣)、临时性雇佣(以完成一定工作任务为期限的用工和季节性用工)、隐蔽性雇佣等[19]。

早在20世纪70年代,在欧洲、美国、澳大利亚等西方经济体,非标准就业已成为重要的就业现象[7,20-21]。在亚洲,非标准就业的发展也较为迅速。例如,1986—2008年,日本非标准就业的占比从17%增加到34%;韩国非标准就业的占比从 2002年的27.4%增加到2011年的34.3%[8]。非标准用工在各个行业和职业日益广泛,成为全球劳动力市场的显著特征[10,20,22]。不同劳动法律制度框架下,非标准就业的内涵和特征不同[23]。中国国情下,了解标准就业和非标准就业在不同纬度的特征差异,须结合中国现行的劳动力市场制度。具体而言,应从以下几个维度区分标准就业和非标准就业。

第一,在时间维度上,标准就业在雇佣(劳动合同)期限和工作时长上均有一定门槛。标准就业包括基于固定期限劳动合同和无固定期限劳动合同的就业,雇佣期限较为稳定;在工作时长上,标准就业指全日制工作。非标准就业则包括临时性就业、非全日制工作和弹性工作等。

第二,在劳动报酬维度上,标准就业下,用人单位定期(通常是按月)向劳动者支付工资,且劳动者受最低工资制度保护,以确保其最低工资收入。而非标准就业中,劳动者的收入受市场、工作时长、接单量、工作任务和客户评价等因素的影响,不受最低工资制度保障。

第三,在法律维度上,标准就业的建立基于书面劳动合同的订立,即劳动关系的建立。劳动关系的建立具有法律效应,劳动者的劳动权益保护、相关劳动争议的调解等,以《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国社会保险法》等为法律依据。劳动合同的订立和劳动关系的建立为劳动者享受相应的劳动权益保护和社会保险提供了保障和依据。

第四,在劳动关系的主体和性质上,标准就业指劳动者与用人单位之间形成的双方的、直接的雇佣关系,与之相对应的是劳务派遣等多方雇佣关系。劳务派遣由于涉及用人单位(即劳务派遣单位)、用工单位(接收以劳务派遣形式用工的单位)和劳动者三方,不是双方且直接的雇佣关系,因而,劳务派遣属于非标准就业的范畴。

简言之,标准就业在劳动合同的订立、劳动合同期限、工作时长、工资和劳动关系的主体等方面均有一定的门槛。标准雇佣关系下,劳动者享受相应的社会保险和最低工资制度保障以应对市场风险。因此,从经济和法律维度上,非标准就业也意味着就业不安全和就业不稳定。标准就业与非标准就业的特征差异,以及劳动者是否享受和在多大程度上享受相应的劳动权益保护和社会保险,导致了劳动力市场的分割[20,22,24]。

(二)平台就业中的非标准就业

提及“平台就业”,既有文献倾向于将平台就业作为单一的就业形态或简单地将平台就业等同于新就业形态,而忽视了平台就业内部就业形态的多样化,前述“非标准就业”的视角和分类同样适用于平台就业。从劳动法律规制的视角来看,有必要对平台就业进行分类研究,由于平台就业中的劳动合同用工部分属于传统的劳动关系范畴,在劳动法律规制的层面,享受现行劳动法律规制中规定的劳动权益保护和社会保险;劳务派遣作为传统非标准就业,现行劳动法律规制对其有特殊规定,但在保护水平和覆盖范围上,低于标准就业;而平台用工中的既非劳动合同用工也非劳务派遣形式的平台用工则在现行劳动法律规制保护之外,在劳动立法规制上处于相对“空白”的状态[25]。本文从非标准就业的视角出发,将平台就业分为标准就业和非标准就业。

平台就业中的标准就业指平台劳动者具有雇员身份,相应运营公司与劳动者之间有直接雇佣关系,平台公司与劳动者之间有正式的书面劳动合同;除此之外的平台就业则是非标准就业,其特征表现为,平台公司与劳动者没有签订正式的书面劳动合同,而是签订商务合同、加盟合同,或是通过劳务派遣形式的平台用工。

在一些国际组织的就业报告中,平台就业中的非标准就业往往被归类为“隐蔽性雇佣”“依赖性自雇”“假性自雇”,这些就业形态下劳动者不具有雇员身份,规避了相应的劳动法律规制对劳动者的劳动权益保护,而企业通过将就业风险和社会风险转移给劳动者降低成本获得相对竞争优势[10,12]。这些就业类型的共同特征在于,劳动者为平台公司提供服务,劳动者在工作中虽有一定的自主性,但其工作方式、工作时间及服务质量受平台公司的监督,而与此同时,劳动者与平台公司之间又没有劳动合同关系。平台就业中的非标准就业者容易被界定为自雇人员,但从工作内容和管理方式上,接近“雇员”,须接受平台公司和客户的双重监督。简言之,平台型非标准就业有雇佣之实,无雇佣之名。平台型非标准就业往往兼具多个非标准就业的特征,包括非全日制、临时性、多方雇佣关系、隐蔽性雇佣等。如一些国际调查显示的,大多数平台劳动者在多个平台注册工作,尽管这有利于降低劳动者的收入风险,但是劳动者的法律责任方也更为模糊[5]。由于平台用工涉及劳动者权益保护等问题,在有些国家,平台用工是被限制的[12]。鉴于平台就业的发展及影响,国际上对支持还是限制平台用工的讨论备受关注。

四、平台就业中标准就业与非标准就业的比较

(一)数据来源及描述

1.数据来源

网约车是平台就业的典型代表。本文以网约车为例,对平台就业中标准就业与非标准就业进行比较。2016年7月14日,交通运输部第15次部务会议通过,并经工业和信息化部、公安部、商务部、工商总局、质检总局、国家网信办同意,公布《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》(1)http:∥www.gov.cn/xinwen/2016-07/28/content_5095584.htm。(以下简称《办法》)。《办法》指出,网约车经营服务是指以互联网技术为依托构建服务平台,整合供需信息,使用符合条件的车辆和驾驶员,提供非巡游的预约出租汽车服务的经营活动。本文使用全国网约车驾驶员从业状况调查数据,分析网约车整体就业特征,并对比其内部不同就业形态的差异。该调查于2019年11月至2020年1月由交通运输部职业资格中心和中国社会科学院人口与劳动经济研究所相关课题组组织实施,在全国抽取12个城市,通过被抽中城市交通运输主管部门以网上问卷的形式对网约车驾驶员开展调查。为使本调查对全国城市具有代表性,课题组按照PPS方法,即与人口规模成比例的抽样方法进行了严格的城市抽样。最终抽中了北京、上海、重庆、成都、西安、郑州、福州、海口、三亚、茂名、濮阳和常州,共有8 691位网约车司机填答了问卷。本文的研究对象是以网约车为主要工作的劳动者,剔除主要工作不是网约车司机的被访者(841人),用于分析的问卷总数为7 850份。此外,对这些问卷进行清理,如将收入与工作时长明显不符、净收入大于流水账单收入等异常问卷进行剔除,共获得有效问卷6 056份,问卷合格率为77.15%。

2.数据描述

本文参照国际劳工组织的“非标准就业”理论框架,以平台劳动者是否具有雇员身份(是否有劳动合同)、是否是劳务派遣、是否是全日制为依据,将其分为标准就业和非标准就业。如前所述,出租车运营公司与网约车司机签订劳动合同,网约车司机具有雇员身份的为标准就业;劳务派遣以及与平台或出租车运营公司不存在雇佣关系的就业,为非标准就业。调查显示,在用于分析的有效样本总量6 056人中,以非标准就业为主,占比高达79.57%,标准就业的占比为20.43%。

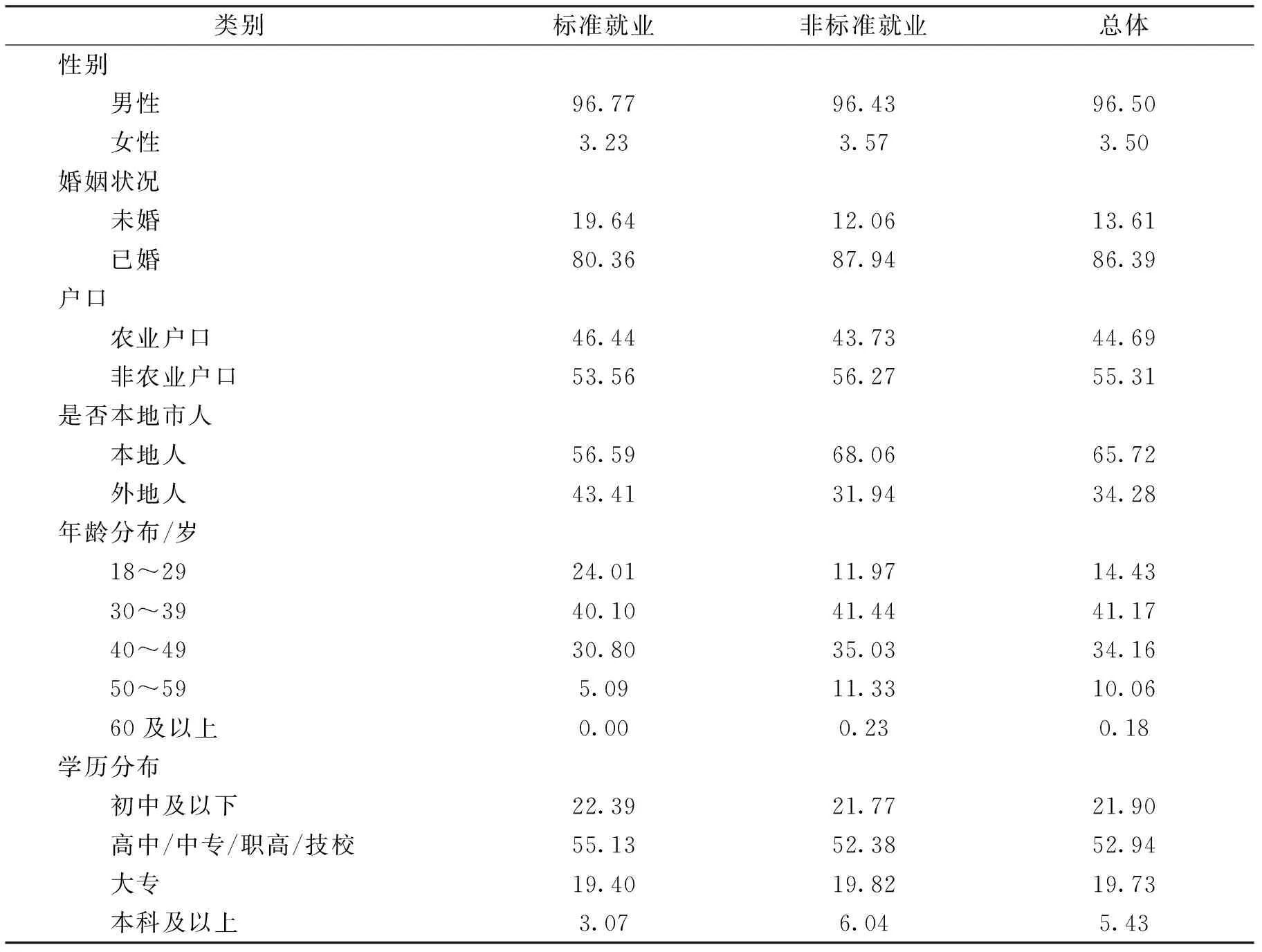

对调查样本的统计分析表明,网约车司机以男性为主,绝大部分已婚,本地劳动者多于外地劳动者,青壮年占主体。具体的描述性统计如下:男性占96.50%,女性占3.50%;已婚者占86.39%,未婚者占13.61%;农业户口占44.69%,非农业户口占55.31%;本地人占65.72%,外地人占34.28%;18~29岁者占14.43%,30~39岁者占41.17%,40~49岁者占34.16%,50~59岁者占10.06%,60岁以上者占0.18%;初中及以下学历者占21.90%,高中/中专/职高学历者占52.94%,大专学历者占19.73%,本科及以上学历者占5.43%(详见表1)。

表1 调查样本的描述性统计 单位:%

(二)网约车平台就业特征及标准就业和非标准就业的比较

本文对样本的分析表明,网约车平台就业呈现以下几个方面的特征。

1.网约车平台就业具有重要的民生意义

由表2可知,36.61%的受访者表示网约车收入占其家庭总收入的90%及以上,80.44%的受访者表示网约车工作收入占其家庭总收入的一半以上。从网约车驾驶员从事该工作的最主要原因来看,将其视作“最主要的谋生手段”的占比最高,为63.47%;其次是“可多劳多得”和“工作时间灵活”,分别为14.01%和12.98%;其他原因的占比相对较低。此外,调查当年(2019年)网约车驾驶员中,贫困人员(即建档立卡贫困户)的占比为5.18%;标准就业样本中,贫困人员占比为4.04%;非标准就业中贫困人员占比略高,为5.81%。平台用工在一定程度上降低了劳动力市场准入门槛,具有显著的促进就业的作用。国际上的研究表明,平台用工有效促进了一些特殊群体的就业,如青年失业群体、长期失业者、迁移劳动者、低受教育水平劳动者等[5]。基于网约车调查的数据发现,平台就业对于推动低受教育水平劳动者的就业具有积极意义,近75%的网约车驾驶员受教育水平在高中及以下。

2.网约车平台就业超时劳动问题严重

根据被访者自报告的工作时长统计,网约车司机平均每周工作6.25天,每天工作11.06小时,每周平均工作时长为70.16小时,超时工作者(2)《国务院关于职工工作时间的规定》第三条,职工每日工作时间8小时、每周工作时间40小时,http:∥www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/zcfg/flfg/xzfg/201604/t20160412_237909.html。占比高达89.73%。平台从业者的周均工作时长不仅高于现行劳动法律规制规定的标准工作时长,也远高于调查同年《中国劳动统计年鉴》(2019)中发布的劳动年龄人口的平均周工作时长(3)根据2019年的《中国劳动统计年鉴》可知,自2013—2018年,中国16岁以上的劳动年龄人口中,平均周工作时长在46.1~46.6小时之间。,高出幅度约52%。对标准就业和非标准就业的比较分析发现,网约车司机标准就业者的平均工作时长高于非标准就业,且标准就业中的超时工作占比更高,这一定程度上反映出非标准就业部分在工作时长上相对灵活。从平均工作天数来看,标准就业样本平均每周工作6.46天,高于非标准就业者的6.19天。标准就业者的周均工作时长为75.70小时,比非标准就业者的68.73小时周均工作时长高10.14%。标准就业者超时工作的占比也高于非标准就业者超时工作的占比(详见表3)。

长期化和常态化的超时劳动对劳动者以及平台经济的健康发展有不利影响。以往文献发现,超时劳动对劳动者的健康、工作满意度、工作效率均具有负向影响,并容易导致工伤和安全事故的发生[26-29]。平台就业的超时劳动更加特殊,主要表现在,在数字化劳动管理机制下,平台从业者的工作时间和劳动过程受到监控,有研究以外卖骑手为例,指出平台劳动管理机制下,劳动者被塑造为“准时”“快速”的“全天候工人”[30-31]。平台就业的超时劳动现象和相应的劳动管理机制在平台用工规制中,应引起更多的关注,对工作时长的规范应当成为规制平台用工的重点领域。

3.网约车平台就业社会保险缺失问题突出

平台从业者社会保险的缺失是全球性问题,尤其是医疗保险和工伤保险的缺失。国际劳工组织的报告指出,与其他从业者相比,平台从业者面临更多的安全和健康风险,而疫情期间,社会保险的缺失为平台从业者带来了更严峻的挑战[4]。表3显示,网约车司机中,平台公司为网约车司机缴纳社会保险的比例只有19.12%,超过八成的网约车司机未能参加城镇职工社会保险。即使是有书面劳动合同的平台从业者,参加社会保险的比例也仅为52.55%,相应的运营公司也没有严格执行社会保险制度,仍有47.45%的标准就业从业者没有社保。非标准就业的网约车司机,参加社会保险的比例只有10.54%,近90%的非标准就业网约车司机没有社会保险。这表明,网约车司机社会保险的缺失较为严重,并突出表现在非标准就业部分。

4.非标准就业的平均月净收入相对较低

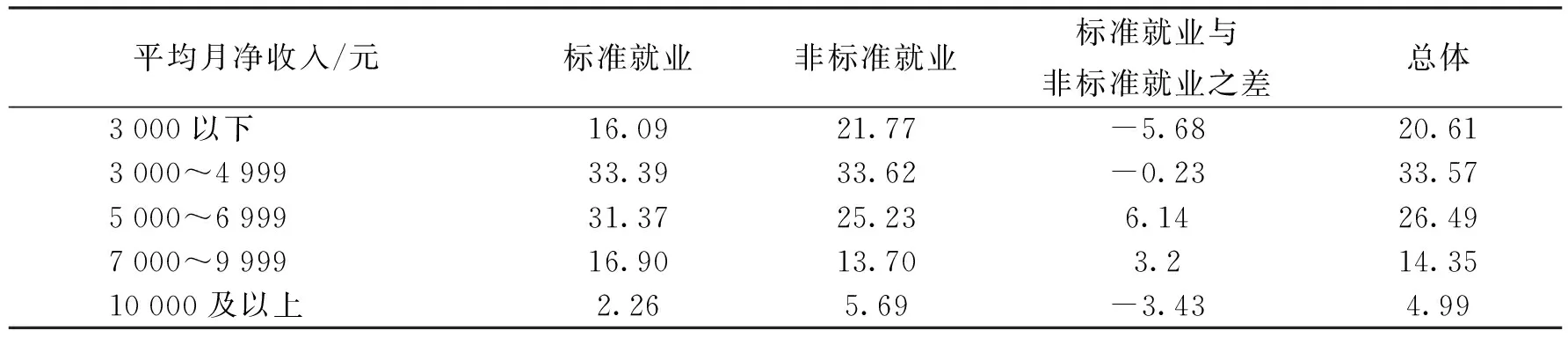

整体而言,网约车司机的收入不高,平均月净收入在3 000元以下者占20.61%,在3 000~4 999元者占33.57%,54.18%的网约车司机平均月净收入在5 000元以下。与标准就业者相比,非标准就业者网约车司机收入更低,平均月净收入在3 000元以下者占21.77%,比标准就业者(16.09%)高5.68个百分点;平均月净收入在3 000~4 999元者占33.62%,比标准就业者(33.39%)略高(详见表4)。

表4 平台就业中标准就业和非标准就业的收入比较 单位:%

5.非标准就业的总体工作满意度低于标准就业

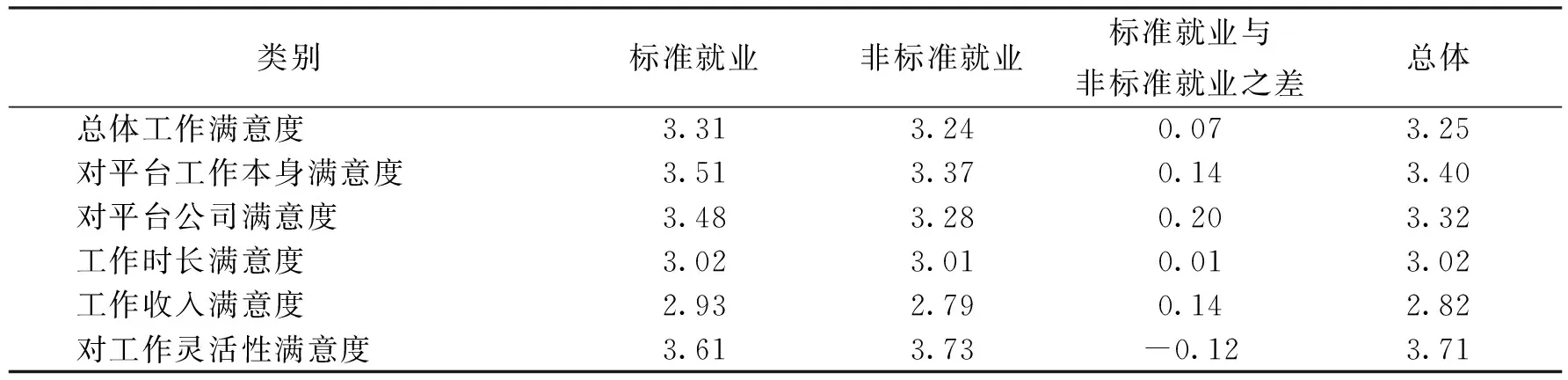

在工作满意度五刻度量表中(5分制),网约车司机总体工作满意度平均得分为3.25分,介于“一般”和“比较满意”之间。从不同维度来看,平台从业者对平台工作的灵活性满意度(3.71分)和对平台工作本身满意度(3.40分)得分相对较高,但是对收入(2.82分)、工作时长(3.02分)等外在条件满意度相对较低,应加强对平台工作外在工作条件的关注。从就业形态看,在网约车司机内部,标准就业者的工作满意度得分(3.31分)高于非标准就业者工作满意度得分(3.24分)。在具体的各项工作满意度得分中,除了对工作灵活性满意度以外,在对平台工作本身满意度、平台公司满意度、收入满意度和工作时长满意度四方面,标准就业的满意度得分均高于非标准就业(详见表5)。

表5 平台就业中标准就业和非标准就业的工作满意度比较 单位:分

6.网约车平台就业人员原职业来源广泛

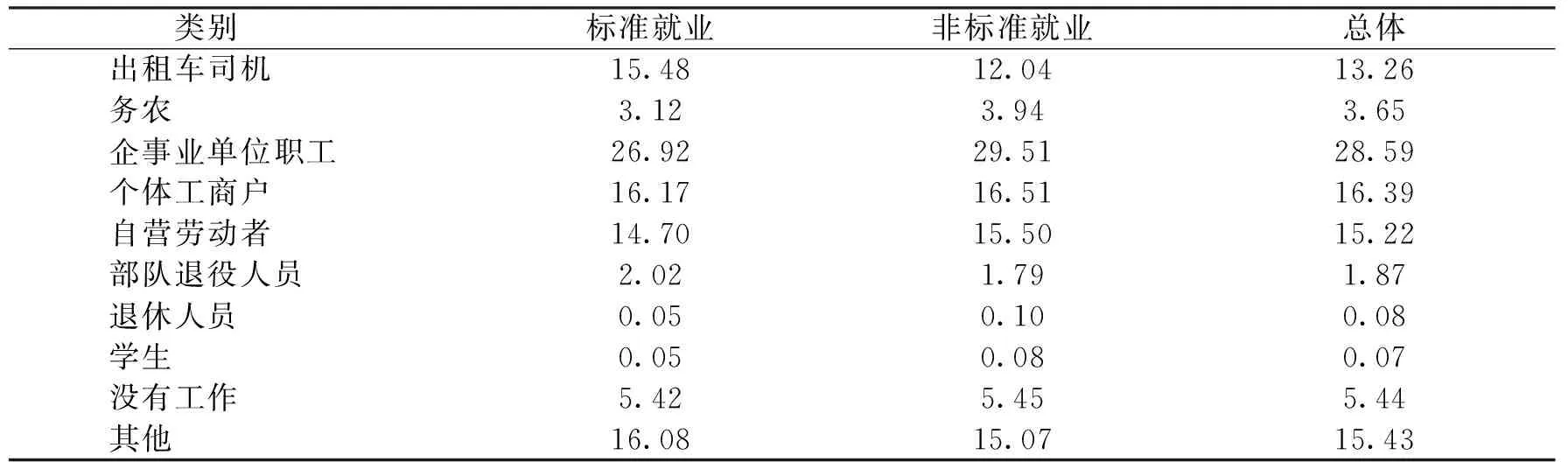

从成为网约车司机之前的职业来看,出租车司机只占13.26%;其中,企事业单位职工的占比最高,为28.59%;其次由高到低分别是,个体工商户占16.39%;自营劳动者占15.22%;之前没有工作者占5.44%;务农者占3.65%;部队退役人员占1.87%(详见表6)。可见,除传统的出租车司机外,网约车司机更多地来源于企事业单位职工、个体工商户、自营劳动者和之前没有工作者,这在一定程度上也表明,网约车平台工作为这些劳动者的就业和转移就业提供了机会。

表6 成为网约车司机之前的职业情况统计 单位:%

以上分析表明,网约车作为近年来新兴的就业平台,对推动就业、增加收入具有重要意义,创造了就业机会;但超时劳动和社会保险缺失等问题较为严重,须高度关注。在平台就业内部,非标准就业者收入相对较低、工作满意度较低,社会保险参保率极低,须重点关注。

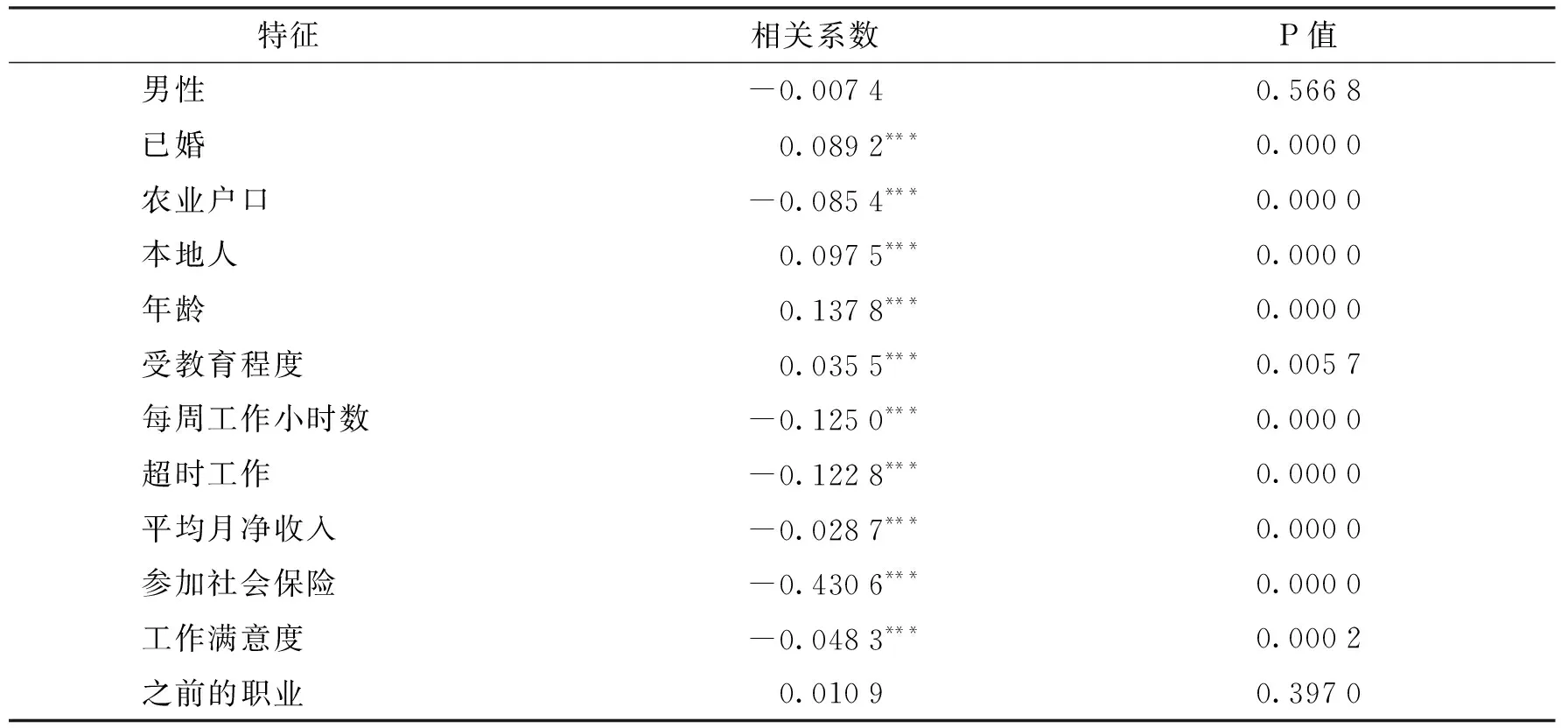

(三)平台就业内部差异的相关性分析

如前所述,从一系列平均值上看,平台就业内部标准就业和非标准就业之间存在一定的差异,这些差异是否具有统计意义上的显著性,仍需要进一步的检验。为此,本文进行平台就业内部差异的相关性分析。结果显示,在收入、参加社保、工作满意度、超时工作等方面的差异,与就业形态显著相关;而有些差异,如性别、成为网约车司机之前的工作,则与就业形态没有显著的相关性。

相关性分析有以下发现:一是平台就业内部的标准就业者和非标准就业者,在人口学特征方面有显著区别,非标准就业与已婚、本地人、年龄和受教育水平正相关,与农业户口负相关,但与性别不相关,这也印证了前文的均值比较结论。二是在工作特征方面,非标准就业与平均月净收入、参加社会保险和工作满意度显著负相关,表明非标准就业与标准就业相比处于不利地位;非标准就业与工作时长和超时工作显著负相关,标准就业者工作时间更长;非标准就业与从事网约车工作之前的职业不相关,显示在这一方面标准就业和非标准就业是没有显著差异的。三是在就业特征方面,非标准就业在收入、社会保险、工作满意度上,与标准就业存在显著差距,处于不利地位(详见表7)。这些相关性分析结果进一步印证了前文的比较分析结论,即在平台就业内部不同就业形态之间存在差异,应尤其关注其中的非标准就业部分。

表7 平台就业内部差异的相关性分析结果

五、结论与建议

(一)研究结论

平台经济和平台用工是时代发展潮流。本文以网约车为例,基于网约车驾驶员从业状况调查数据,分析平台就业的特征,并比较平台就业内部不同就业形态下,劳动者的工作特征及问题。研究发现:(1)网约车平台就业在促进就业、增加居民收入等方面,具有重要的民生意义,但超时劳动和社会保险缺失两大问题较为突出;(2)网约车司机社会保险的缺失,主要是由于非标准就业者没有社会保险导致的;(3)对平台就业内部不同就业形态的比较分析发现,非标准就业者收入相对较低、工作满意度较低,社会保险参保率极低,须重点关注;(4)相关性分析显示,非标准就业与平均月收入、社保和工作满意度显著负相关。

(二)平台就业规制建议

这些研究发现的政策含义在于,对平台用工的规制,应充分考虑其对就业和民生的积极效应;应区分平台就业内部的不同就业形态,重点关注非标准就业,关注工作时长和社会保险等问题,以充分发挥平台经济促进就业的积极效应,并规范平台用工。具体而言,本文研究发现具有以下几点政策启示。

第一,应改变当前较为混乱的平台用工合同状况,探索实行准劳动合同制度。在现行劳动力市场制度下,劳动关系是劳动者享有劳动权益保障和社会保险的基础。平台就业的关键在于其中的非标准就业部分,平台就业中的非标准就业劳动者不具有雇员身份,不属于劳动关系的范畴。一方面,对于签订劳动合同的平台从业者以及劳务派遣形式的平台用工,应严格执行《中华人民共和国劳动合同法》中的相关劳动权益保护规定,平台就业的新外衣不应成为传统劳动关系范畴下不执行相应劳动权益保护的藉词。另一方面,对于既没有劳动合同也不是劳务派遣的新就业形态,国际劳工组织将其界定为准雇佣关系,国家层面应出台相应的劳动管理指导原则和办法,规范用工关系,签订类似于劳动合同的准劳动合同,明确平台公司和劳动者的义务和权利。

第二,应将规范工作时长、完善社会保险作为规制平台用工的主要内容。当前,超时劳动和社会保险缺失的问题在平台就业中尤为突出。建议从规制平台公司的角度施措,推出平台最高工作时长制度。推动平台就业者参加社会保险,对于无法参加现行城镇职工社会保险的平台劳动者,建议支持其以灵活就业人员身份参加所在城市的社会保险;同时,推动制度创新,对于在现有社会保险体系之外的平台劳动者,探索实施平台公司、平台从业者共同缴纳社会保险费用,探索形成与平台经济发展相适应的新型社会保险模式。

第三,应依据不同就业形态分类探讨相应的用工规制和治理。本文考虑到平台就业内部有很大的差异,依据是否有劳动合同、是否是全日制、是直接雇佣关系还是劳务派遣等因素,将平台就业分为标准就业和非标准就业。依据网约车驾驶员从业状况调查数据的分析发现,在平台工作收入、工作时长、工作满意度等方面,标准就业和非标准就业者存在显著差异。非标准就业与平均月收入、社保和工作满意度显著负相关,非标准就业的劳动者权益保障更为缺乏,处于相对弱势地位。因而,在探讨相应用工规制的过程中,应当加强对就业形态因素的敏感性,依据不同就业形态因类施策,尤其关注其中的非标准就业部分。

第四,应研究出台平台就业专项就业政策。国际上的一些政策建议也指出,伴随着技术进步和就业结构的变化,适当的政策干预十分必要。甚至可以说,“新形势下未来就业如何发展,将很大程度上取决于国家的就业政策。”[12]鉴于平台就业的重要性和对现行劳动力市场制度提出的新挑战,有必要进一步发挥就业政策的作用,在顺应和支持平台用工的基础上,积极营造平台用工友好型的政策环境,以适应、支持和规范平台用工。

第五,应加强组织实施平台就业专项调查。及时的统计数据是平台就业研究和相应用工规制出台的基础,也可更全面和动态地掌握平台就业的规模、特征、趋势和影响,尤其应加强对工作时长、平均收入水平、社保等关键指标的监测和评估。本研究基于网约车平台就业开展专项调查,网约车行业既具有平台就业的一般性和典型性特征,也具有其独特性。把握不同行业的平台就业整体情况,获取相关统计数据,对于开展平台就业研究和探讨相应规制具有重要意义。