自贸区建设背景下省级物流竞争力评价研究

郭雪松, 崔瑞锋, 李炘弋

(西安交通大学 公共政策与管理学院, 陕西 西安 710049)

建设自贸试验区是以习近平同志为核心的党中央在新时代推进改革开放的重要战略举措,从沿海向内陆推进自由贸易试验区建设是我国推动形成全面开放新格局、发展更高层次开放型经济的重要举措。建设内陆型自由贸易试验区是我国把握“一带一路”向西开放机遇、破解区域资源整合难题的重要抓手。中国自贸试验区的布局逐步优化、扩展,现在已达21个、共计67个片区,形成了覆盖东西南北中的改革开放创新格局[1]。目前,我国各省自由贸易试验区建设呈现出竞争与合作并存态势[2],物流体系构成为自由贸易试验区平台和优势政策叠加效应下各省促进资源有效配置及要素流动的重要手段。高质量发展是“十四五”乃至更长时期我国经济社会发展的主题,物流业是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业。物流高质量发展是经济高质量发展的重要组成部分,也是推动经济高质量发展不可或缺的重要力量。“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出,要“完善自由贸易试验区布局,赋予其更大改革自主权”“强化流通体系支撑作用,建设现代物流体系”[3]。从区域发展角度看,在自由贸易试验区战略和制度创新的背景下,借助自由贸易试验区的平台和政策叠加优势,提升物流竞争力以促进要素自由流动和资源的有效配置、推动内陆地区发展是破解区域资源整合和区域不平衡发展难题的重要途径。

本文基于中国自由贸易试验区战略对区域物流能力的要求和竞争优势理论,以生产要素状况、需求状况、企业战略结构与竞争、相关及支持性产业状况以及创新能力为一级指标,构建了省级物流竞争力的评价指标体系。选取我国已建立自由贸易试验区的相关省份为研究对象,运用因子分析法,对其物流竞争力及发展趋势进行综合评估。

一、文献述评

国外自贸区发展较早,其研究集中于自由贸易试验区的设立给物流业带来的发展契机方面。柯蒂斯(Curtis)认为在自贸区建设和优化方面,应当设立顶级物流配送中心来提高美国物流业的服务水平[4],而自贸区反过来又会促进配送中心、航运物流等主体的发展[5];科妮莉亚(Cornelia)研究了第三方物流企业,认为自贸区能够有效提升该类企业的发展水平。基于自贸区的优势,第三方物流企业要把握机遇,部署更多的仓库储存、多网点配送,以提升物流服务效率,降低物流成本[6]。对自由贸易试验区战略下物流竞争力的研究主要集中在3个方面:(1)从宏观上研究区域物流发展的现状,并对各区域物流发展水平进行对比[7]。(2)从产业竞争的角度研究区域物流竞争力[8 - 9]。(3)对企业的物流发展水平进行研究[10 - 13]。

综上所述,学界已有研究对物流体系、物流竞争力以及自由贸易试验战略背景下物流与物流竞争力进行了一些有益的探索,其中,对物流体系的研究主要集中于物流发展现状分析、物流体系构建、物流空间结构对物流效应影响、区域物流信息平台构建及资源整合、区域物流运行模式和区域物流评价研究;在区域物流竞争力研究方面,主要对区域物流竞争力水平进行评价并探究其影响因素;在自由贸易试验区物流竞争力研究方面,已有研究重点阐述了自由贸易试验区物流水平与区域经济发展水平的关系以及政府职能转变对于自贸区物流发展水平的提升作用。

二、研究设计

(一)物流竞争力评价指标体系构建

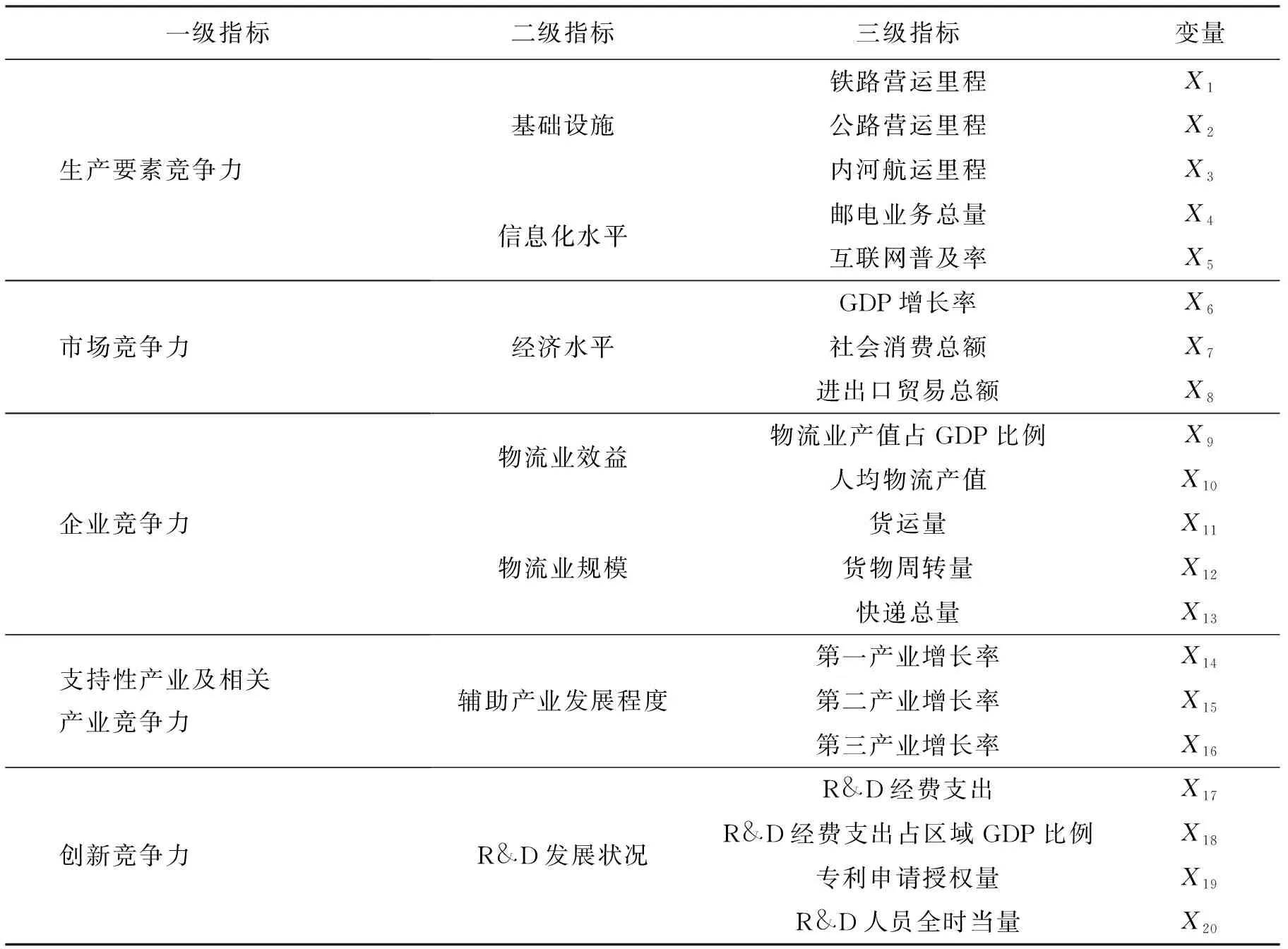

本文主要借鉴GEM模型[27]中竞争力的影响要素,结合自由贸易试验区战略对于各省物流能力的要求来构建本研究的指标体系。同时根据物流竞争力的相关研究,按照科学性、可比性、系统性、可操作性、可得性和适中性等指标体系构建的通用原则,对指标进行筛选。在以GEM模型为基础提炼出的相关要素和自由贸易试验区建设对物流能力要求提炼出的相关要素中,通过对比归纳(如图1所示),最终提炼出生产要素竞争力、市场竞争力、支持性产业与相关产业竞争力、企业竞争力和创新竞争力5个一级评价指标,这5个一级评价指标又分为7个二级评价指标和20个三级评价指标,评价指标体系可见表1。

表1中,X1为铁路营业里程、X2为公路里程、X3内河航道里程、X4为邮电业务总量、X5为互联网普及率、X6为地区生产总值增长率、X7为社会消费品零售总额、X8为进出口总额、X9为物流业总产值占GDP比例、X10为人均物流产值、X11为货运量、X12为货物周转量、X13为快递总量、X14第一产业增加值增长率、X15第二产业增加值增长率、X16第三产业增加值增长率、X17为R&D经费、X18为R&D经费支出占GDP比例、X19为专利授权数、X20为R&D人员全时当量。

表1 省级物流竞争力评价指标体系

(二)数据来源与评价方法

在我国对外开放和经济发展的进程中,内陆地区相对于沿海地区来讲处于弱势地位,资源的整合配置水平和要素的流动效率成为内陆地区追赶超越发展的关键,在此背景下,内陆地区物流体系的构建和发展成为内陆地区破除地理因素限制和促进资源配置及要素流动的重要手段。同时,为促进区域间协调发展,在我国新一轮对外开放的进程中,自由贸易试验区从沿海向内陆拓展是我国“推动形成全面开放新格局”“发展更高层次开放型经济”的重要战略措施,建设内陆型自由贸易试验区是我国抓住“一带一路”向西开放机遇、破解区域资源整合难题的重要举措。在此背景下,本文以位于内陆地区且已建立自由贸易试验区的陕西省、河南省、四川省、重庆市、湖北省和位于沿海地区的福建省、辽宁省、广东省、天津市、浙江省、上海市共11个省(市)为研究对象,并对其面板数据展开分析。为保证数据来源的可靠性和指标统计口径的一致性,本文所选用数据均来自历年《中国统计年鉴》《中国物流年鉴》《中国科技统计年鉴》及各省份统计数据。

本文选择因子分析法对内陆地区物流竞争力进行分析和评价研究。为弥补传统因子分析法不适用面板数据的不足,选择进行多次因子分析,以每次因子分析的方差贡献率为权数,构建综合因子得分计算公式,计算综合因子得分。在此基础上,以方差贡献率为权数,从而有效揭示不同省份物流竞争力的主要差异。为了更加深入探究影响省级物流竞争力的因素,本文在对各省物流竞争力进行整体评价和讨论的基础上,对评价指标进行敏感度分析,以期分析发掘各个指标变化对物流竞争力水平的影响程度。

三、评价结果及讨论

(一)物流竞争力影响因素归纳与讨论

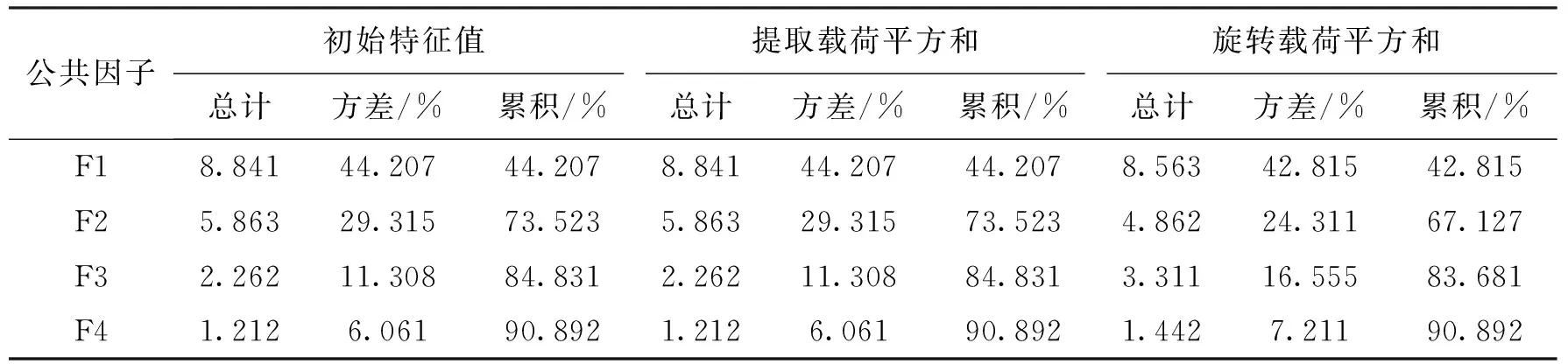

依据本文构建的物流竞争力评价指标体系,通过因子分析法,对样本城市2017年数据进行处理。首先,在统计软件中得到相关系数矩阵的特征值、特征值贡献率和累计贡献率(见表2),根据特征根大于1的原则,有4个因子符合条件,并且前4个因子的累积贡献率为90.892%,即4个公共因子可以反映原20个指标90.892%的信息量。但因所得到的因子载荷矩阵结构不够简单,各因子的典型代表变量不够突出,因此,用方差最大正交旋转法对因子进行旋转,得到旋转后的特征值、特征值贡献率和累积贡献率(见表2),以及旋转后的因子载荷矩阵(见表3)。因此,本文选取的20个指标可以综合成4个公共因子:F1为物流技术因子、F2为物流供给因子、F3为物流需求因子、F4为物流规模因子。

表2 初始及旋转后的特征值和方差贡献率

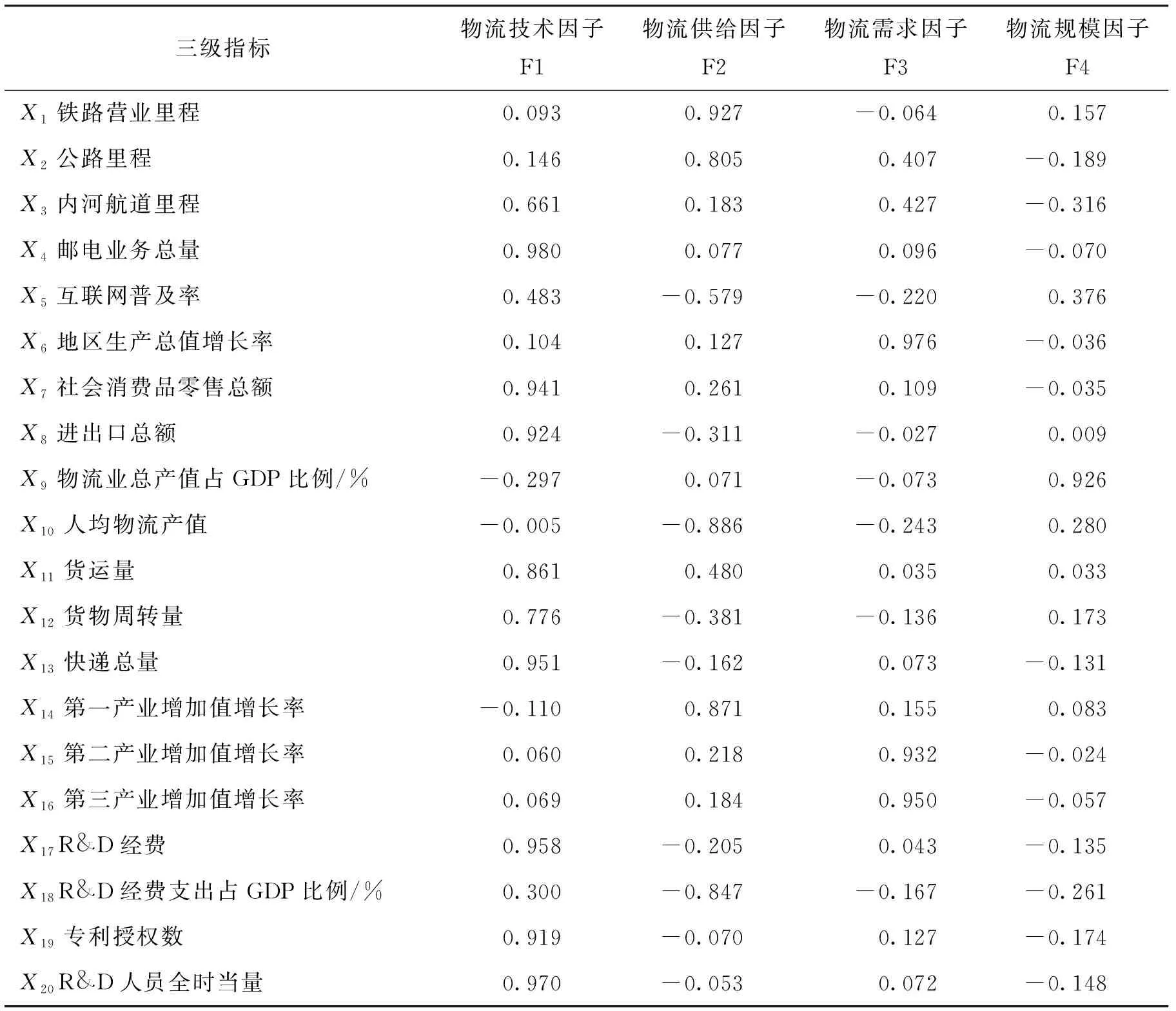

表3 旋转后的因子载荷矩阵

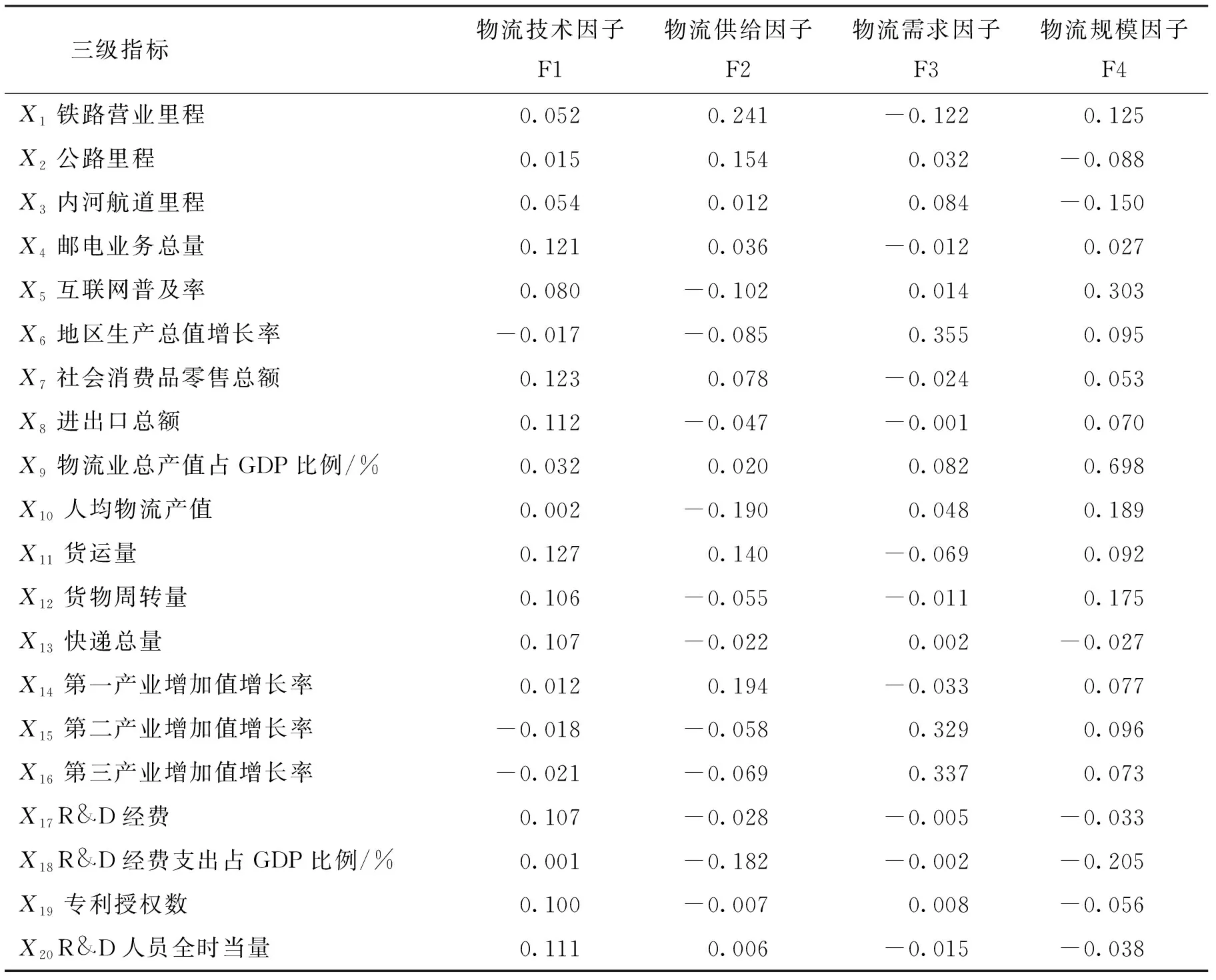

表3通过分析旋转后的因子载荷矩阵,对本文单个公共因子进行分析和命名。对于公共因子F1来讲,邮电业务总量和R&D人员全时当量在F1上有较高的载荷,其因子载荷分别为0.980和0.970,这些变量主要是区域信息化水平和创新能力方面的指标,可以将F1定义为物流技术因子;对于公共因子F2来讲,铁路营运里程、公路里程和第一产业增长率在F2上有较高的载荷,其因子载荷分别为0.927、0.805和0.871,这些变量主要是基础设施和相关发展程度方面的指标,反映了物流运输量和物流运输效率,可以将F2定义为物流供给因子;对于公共因子F3来讲,区域生产总值增长率、第二产业增长率和第三产业增长率在F3上有较高的载荷,其因子载荷分别为0.976、0.932和0.950,主要是经济物流发展经济环境方面的指标, 反映了相关产业对物流的需求状况,可以将F3定义为物流需求因子;对于公共因子F4来讲,物流业总产值占GDP的比例在F4上有较高的载荷,其因子载荷为0.926,是区域物流业效益的相关指标,反映了区域的物流业规模和发展水平,可以将F4定义为物流规模因子。在对公共因子进行命名后,采用回归法[44 - 45]计算各因子得分(见表4)。

表4 因子得分系数矩阵

通过式(1)和式(2)[46]计算出11个省(市)的综合因子得分,并据此对其进行排序(见表5)。

各个公共因子得分的表达式为:

3)造成此次华东沿海大范围平流雾的主要原因在于源源不断的水汽输送、低层逆温层维持、动力条件等。在大雾维持期间(16日16时—17日02时),华东沿海及内陆大部分地区为弱的水汽辐合区,水汽源源不断的持续输送,是此次平流雾得以发展和持续的重要条件之一。边界层内逆温层维持,阻止水汽向上输送,仅在近地面层内辐合上升,再加上地面降温作用,水汽凝结成雾滴,使能见度不断降低。动力条件对大雾形成与维持也具有重要作用,100~400 m高度大规模的辐散下沉运动有利于大气增温,配合地面至100 m辐合上升运动,在边界层内形成逆温层。并且辐合上升运动把水汽向上抬升,在逆温层的阻挡下,水汽不断积累达到饱和形成大雾。

Fi=αixi(i=1,2,3,4)

(1)

其中,α为旋转后的因子载荷矩阵中的特征向量,x为因子得分矩阵(见表4),最终得到4个公共因子的分值(见表5)。

最后,用每个公共因子的方差贡献大小做权数,进行加权汇总,得到综合因子得分,综合因子得分公式如下:

F=βifi(i=1,2,3,4)

(2)

由表5可知,就公共因子F1而言,广东省的得分最高,这得益于广东省区域信息化水平和创新能力高于其他省份。就公共因子F2而言,河南省的得分最高,说明河南省物流基础设施完善,供给能力较强。就公共因子F3而言,重庆市的得分最高,2017年底,重庆市工业“智造”水平位居全国前列,这既在一定程度上促进了区域经济发展,同时也提升了行业发展对于物流的需求。就公共因子F4而言,福建省的得分最高,说明福建省物流发展规模优于其他省份。

表5 2017年我国11省(市)物流竞争力综合因子得分及排序

(二)物流竞争力整体评价结果及讨论

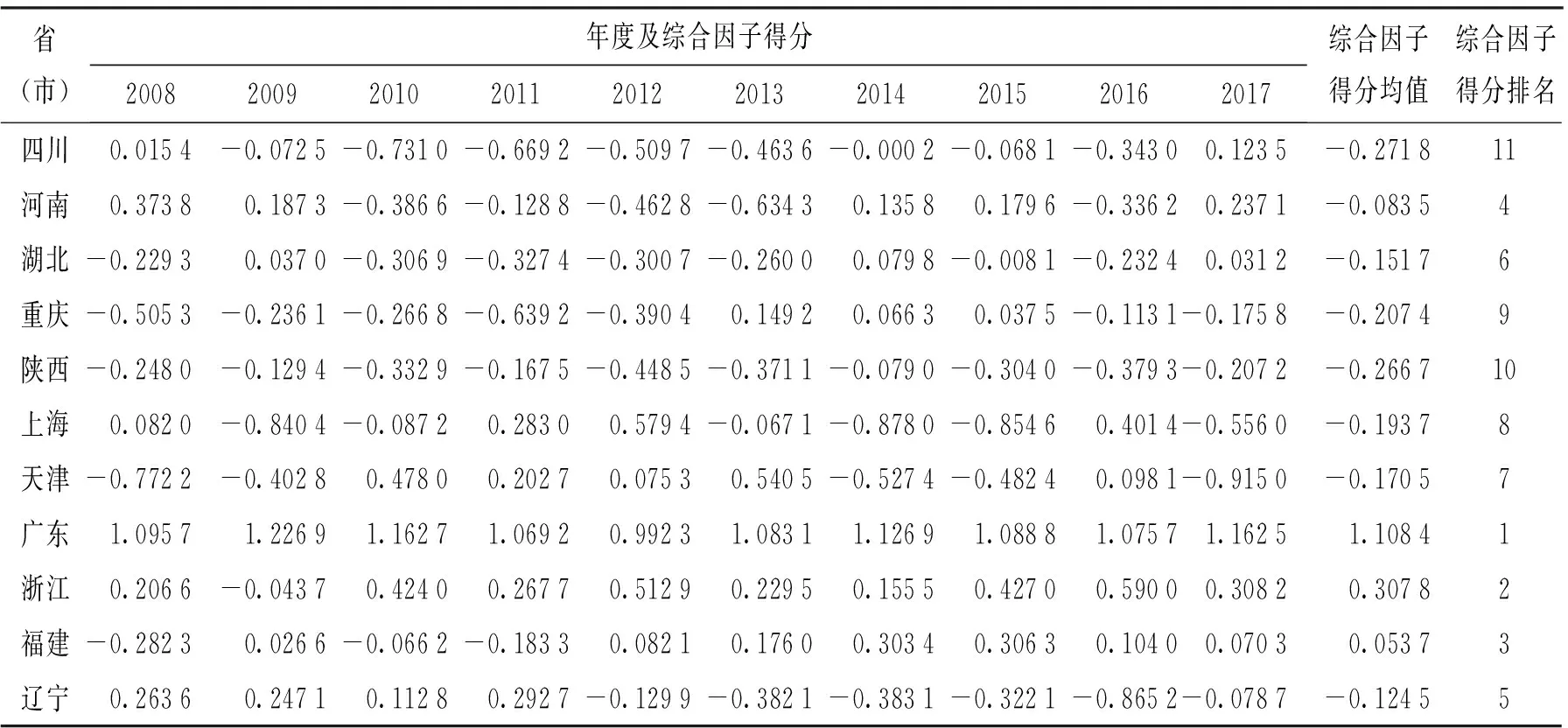

本文进一步对各个省(市)纵向数据进行比较,分析近10年来其物流竞争力发展趋势,分析结果如表6所示。

表6 2008—2017年我国11省(市)物流竞争力综合因子得分及排名

从总体上看,我国各省(市)物流竞争力呈明显分化趋势。从总排名看,物流竞争力排名前三的是广东省、浙江省和福建省,其中,广东省10年内物流竞争力均值为1.108 4,得分始终处于优势地位,且在2012年以后始终处于增长态势,浙江省和福建省的综合因子得分均值与广东省均有较大差距,且两者之间的均值差距也较为明显。浙江省物流竞争力自2010年开始出现较为明显的增长态势,福建省物流竞争力在2014—2015年出现了较为明显的增长。其他省(市)的物流竞争力得分较低,与广东省、浙江省和福建省相比,仍有较大差距。

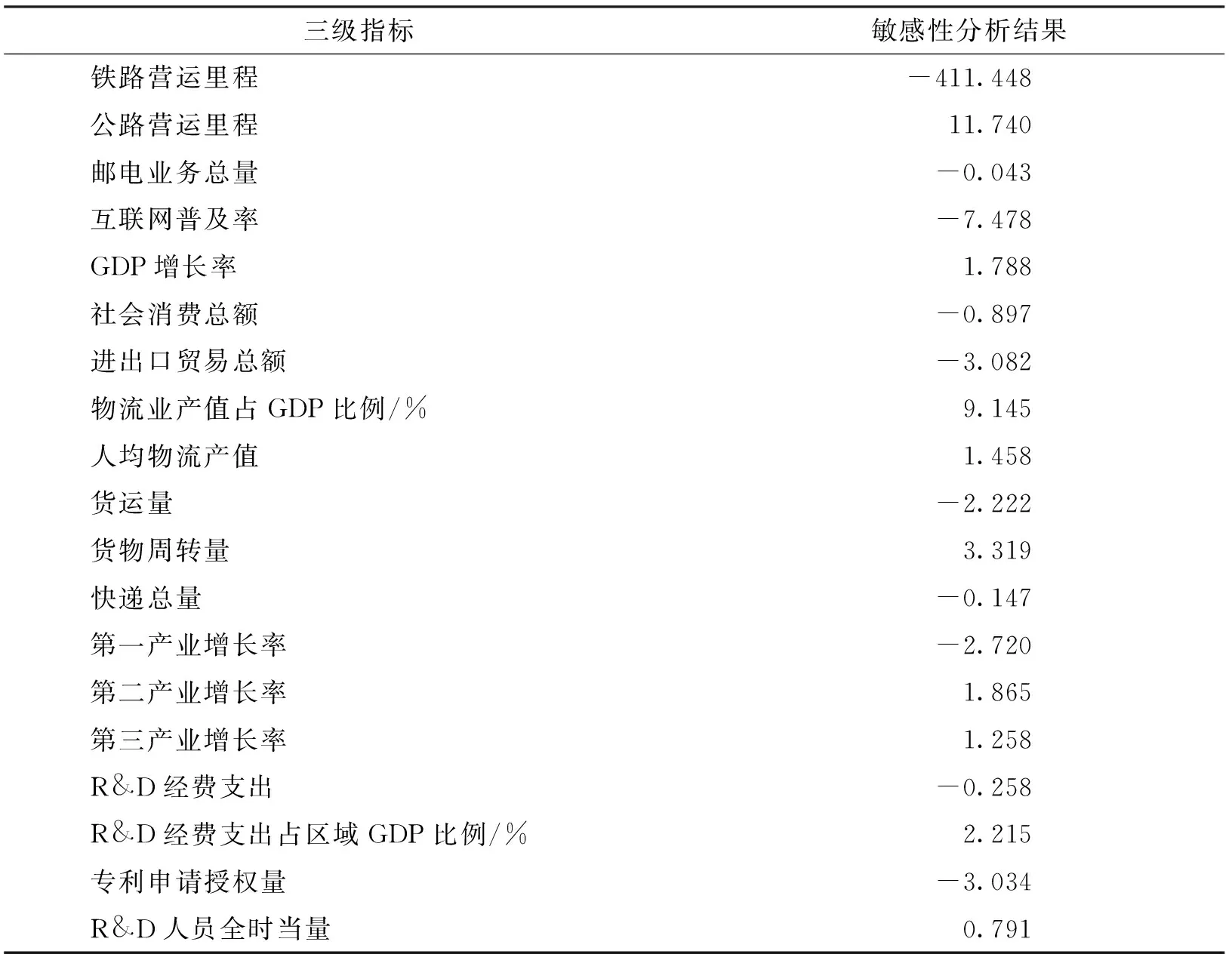

(三)物流竞争力评价指标敏感性分析结果及讨论

为探究不同指标对于物流竞争力水平的影响程度,本文进一步对上文中已经构建的评价指标中第三级评价指标进行敏感性分析[47]。具体以2008—2017年11个省(市)的面板数据为基础进行计算,分析上文建立指标体系中第三级指标的总体敏感性(见表7)。总体来看,对于选择的11个省(市)来说,在已构建的20个三级评价指标中,“铁路营运里程”“公路营运里程”和“物流产业产值占GDP比例”为敏感程度最大的3个指标,说明与其他指标相比,当这3个指标发生变化时,对于各个省(市)物流竞争力水平产生的影响程度最大;“快递总量”“R&D经费支出”和“R&D人员全时当量”为敏感程度最小的3个指标,说明与其他指标相比,当这3个指标发生变化时,对于各个省(市)物流竞争力水平产生的影响程度较小。

表7 物流竞争力评价指标总体敏感性分析

四、研究结论

(一)4个综合指标

我国自由贸易试验区省级物流竞争力可用4个综合指标进行评价,即主要反映区域信息化水平和创新能力方面的物流技术指标,主要反映基础设施和相关发展程度方面的物流供给指标,主要反映经济物流发展经济环境方面的物流需求指标,以及主要反映区域物流业效益的物流规模指标。总体上看,我国已建立自由贸易试验区的省(市)物流竞争力呈明显的分化趋势,而对于本文选取的11个省(市)来说,在已构建的20个三级评价指标中,“铁路营运里程”“公路营运里程”和“物流产业产值占GDP比例”为敏感程度最大的3个指标,说明与其他指标相比,当这3个指标发生变化时,对于各个省(市)物流竞争力水平产生的影响程度最大;“快递总量”“R&D经费支出”和“R&D人员全时当量”为敏感程度最小的3个指标,说明与其他指标相比,当这3个指标发生变化时,对于各个省(市)物流竞争力水平产生的影响程度较小。

(二)地理位置因素

地理位置因素是影响内陆和沿海地区物流竞争力发展水平差异的重要因素,物流体系的构建和发展是内陆地区破除地理因素限制和促进资源配置及要素流动的重要手段。结合本研究中2008—2017年沿海省(市)和内陆省(市)物流竞争力发展趋势和水平差异以及我国经济发展和对外开放历程,可以发现地理因素和国家经济布局的变迁是影响地域间经济发展水平差异的重要因素。在对外开放和经济发展过程中,内陆地区相对于沿海地区来讲处于弱势地位,资源的整合配置水平和要素流动效率成为内陆地区追赶超越发展的关键。在此背景下,这些地区应重视物流体系的构建和发展,以破解地理因素限制,促进资源配置及要素流动。

(三)政府制度创新和职能转变

自由贸易试验区战略下,加快政府制度创新和职能转变能够推动物流竞争力的提升,同时,在扩大开放的背景下,物流竞争力提升的需求“倒逼”政府进行新一轮改革。结合本研究中11个省(市)物流竞争力发展水平的差异及我国自由贸易试验区战略实施和发展里程可以发现,在我国扩大开放的背景下,物流体系的构建和物流竞争力的提高是政府通过体制机制创新和职能转变,影响要素在区域间自由流动、资源在区域间有效配置的重要改革领域,也是在自由贸易试验区建设背景下,政府营造良好营商环境的重要内容。首先,“小政府、大社会”的市场理念重构区域物流发展环境,扩大了服务贸易的发展空间,为物流竞争力的提高提供了良好的经济环境和保障。其次,经济改革为物流竞争力的提升提供支撑力。我们应该以经济政策实施为手段,在自贸试验区内通过负面清单管理制度、相关的规则互认制度等促进贸易投资的便利化和自由化,以流程简化节约时间成本,促使企业减少交易成本;以自由贸易试验区为“管道”实现人民币在国内外市场的自由流动,推动金融机构金融服务水平的提高;制定自贸试验区招商引资政策,设立专项资金,搭建招商引资平台,放宽外商设立公司条件等,都在更大程度上吸引产业聚集、节约时间和交易成本,给予物流体系构建以强大的外在支撑力。

基于上述研究结论,本文认为政府应该通过完善物流业发展规划以提升区域生产要素水平;提高区域创新能力,以制度创新和技术创新为物流竞争力发展提供动力;政府层面需通过制度创新破除原有机制体制障碍,加强区域间战略合作。