全髋关节置换术脊柱-骨盆-髋关节矢状面关系

卜聿凡,黄广鑫,赵 畅

(南方医科大学第三附属医院关节外科,广东广州 510630)

全髋关节置换术经过一个多世纪的发展,已成为治疗终末期髋关节病变的标准手术方式,手术量逐年递增[1]。脱位是全髋关节置换术的重要并发症之一,每年发生率达0.2%~10%,术后脱位导致的翻修手术会大大加重患者的心理负担和经济负担[2,3]。1978年Lewinnek等[4]提出了置入髋臼假体的安全角度范围(Lewinnek's safe zones),建议安放髋臼假体的前倾角保持在 15°±10°,外展角保持在 40°±10°。Lewin⁃nek安全角度对于减少髋臼假体脱位率具有重要作用,但随着全髋关节置换手术逐渐推广普及、适应证逐渐放宽,有关发生安全角度范围内撞击、脱位病例的报道开始增多[5]。既往对于全髋关节置换术后脱位的研究聚焦于假体的设计与选择、手术入路、手术方式、手术医生经验、患者自身神经肌肉疾病或认知功能障碍等因素,常常忽略了脊柱对于髋关节活动的影响。Thomasson等[6]在2004年发现腰椎形态异常可能与术后脱位的风险有关。Heckman等[7]明确指出脊柱失衡是全髋关节置换术后发生晚期脱位的重要的诱发因素。大量研究表明既往脊柱融合手术史的患者发生术后早期脱位的概率也同样明显增高[8-10]。腰骶部融合的患者在接受全髋关节置换术后脱位的发生率在1年内为3%,2年内为7.5%,而正常人群中的同期脱位率仅为0.4%和2.1%[11]。脊柱融合手术史是全髋关节置换术后发生早期脱位的重要的危险因素[12,13]。

对于某些患脊柱疾病的患者,其理想的髋臼假体安放角度位置可能是在传统的Lewinnek安全区域以外的[14,15]。强直性脊柱炎患者在接受全髋关节置换术后,其不稳定性较正常患者明显增高。这种脱位的危险很可能是其脊柱形态异常导致的[16]。异常的脊柱对于髋臼假体的稳定性会产生重要的影响,这提示在全髋关节置换手术中应考虑到脊柱的影响,以此更深入地认识如何安全置入髋臼[17]。

1 髋臼方向是动态变化的,其变化在矢状面上与脊柱、骨盆运动相关

髋臼的方向在人体姿势改变过程中并非是固定的。当人从仰卧到站立时,髋臼在骨盆前平面上的前倾角和外展角均会增大[18]。同样,髋臼方向在矢状面上也会随姿势改变发生动态改变。在矢状面上测量髋臼变化必须涉及到髋臼的矢状面角度,称为矢状面倾斜角 (acetabular sagittal inclination,ASI)。髋臼矢状面倾斜角可以反应髋臼前倾角与外展角在矢状面上的联合影响[19]。研究发现分别在仰卧位、站立位及坐位姿势时测量髋臼前倾角、外展角、矢状面倾斜角,均会发生变化[20]。Lembeck[21]发现骨盆前倾增大1°,髋臼矢状面倾斜角减小约0.7°;骨盆后倾增大1°,髋臼矢状面倾斜角增大0.7°。Zhu等[22]应用导航系统对499例行全髋关节置换术的患者拍摄侧卧位X线片,发现每1°骨盆倾斜会改变髋臼前倾0.8°。Zilber[23]认为髋臼在坐位时处于相对开放的状态,站立时处于相对关闭的状态。髋臼方向在矢状面上不仅会发生动态变化,而且其变化程度与脊柱和骨盆的运动程度密切相关。

2 脊柱-骨盆-髋关节的正常矢状面关系

骨盆与腰椎及髋关节在矢状面上的运动不是孤立的,三者在姿势改变中可以共同协调运动以达到矢状面平衡[24,25]。

骨盆入射角的概念首先由Legaye[26]提出,他认为该角度在矢状面上不会随脊柱和骨盆的运动发生变化,是可以确定脊柱初始形态的唯一参数,是研究脊柱-骨盆矢状面平衡的重要因素[27]。Berthonnaud等[28]对160位健康青年人进行站立位时的侧位X线检查的研究中发现骨盆与腰椎在矢状面上具有较强相关性。Hayden等[29]对50例健康人的不同骨盆位置下脊柱参数进行测量研究,腰椎前凸角、骨盆倾斜角、骶骨斜坡角的变化与脊柱-骨盆矢状面运动有一定的模式关系。

脊柱以骶髂关节与骨盆相连,其改变会影响骨盆运动,而骨盆作为髋臼的载体,其改变也会影响髋关节的活动。在中立位时,腰椎前凸,骨盆前倾;在坐位时,腰椎前凸减少,骨盆向后倾斜15°~20°。在从站立位到坐位的动作改变时,骨盆由前倾位置逐渐向后倾,腰椎前凸减少,髋臼矢状面倾斜角增大约15°~20°以适应股骨头内旋,髋关节屈曲 50°~70°[19]。关于健康人的脊柱-骨盆矢状面研究提示脊柱、骨盆及髋关节组成了连接人体上身与下肢的运动链,在矢状面运动中存在着密切的关系,任何部分的改变都会引起其他部分相应的运动改变以维持矢状面的平衡。

3 脊柱-骨盆-髋关节的异常矢状面关系与全髋关节置换术

脊柱的矢状面关系早已成为脊柱外科医生所热议的话题,但关节外科医生却鲜少注意到脊柱-骨盆-髋关节在矢状面上的联系对于全髋关节置换术的指导意义。Weng等[30]认为髋关节骨关节炎患者的矢状面上骨盆形态正常,但髋关节活动能力减少导致脊柱-骨盆矢状面关系严重失衡,腰椎过度前凸和骨盆过度后倾将导致髋关节置换术后关节活动不佳。Ko⁃bayashi等[31]发现部分接受全髋关节置换术的患者晚期发生了前向的失稳,其病理机制是腰椎后凸导致骨盆后倾,最终导致发生髋臼前方的撞击。在这样一个共同的矢状面运动中,如果其中一个部位的运动受限,那么其他部位必须增大运动才能完成相应姿势改变,如坐下、站立等基本动作。与脊柱形态及活动正常的患者相比,发生术后脱位的患者从站姿到坐姿的改变过程中腰椎屈曲活动明显减少,骨盆后倾减小,髋关节屈曲活动更大。

基于异常脊柱形态及不同的运动类型,Phan[32]将脊柱-骨盆-髋关节的异常矢状面关系分为4种类型:灵活和平衡的矢状面关系、僵硬和平衡的矢状面关系、灵活和不平衡的矢状面关系以及僵硬和不平衡的矢状面关系。对于脊柱灵活、矢状面平衡的患者可以常规安放髋臼假体。对于脊柱僵硬,但矢状面平衡的患者,由于脊柱无法代偿,髋关节活动增大,发生术后前侧撞击和髋臼后脱位的概率较大;对于脊柱灵活但矢状面不平衡的患者,长时间的异常矢状面形态导致髋关节伸展活动减少,较易出现术后后侧撞击和髋臼前脱位;脊柱僵硬且矢状面关系不平衡的患者在THA术后发生撞击与脱位的概率极大,需要在术前严格考虑其异常矢状面关系对于手术的影响。

4 基于矢状面关系的运动学对位方案

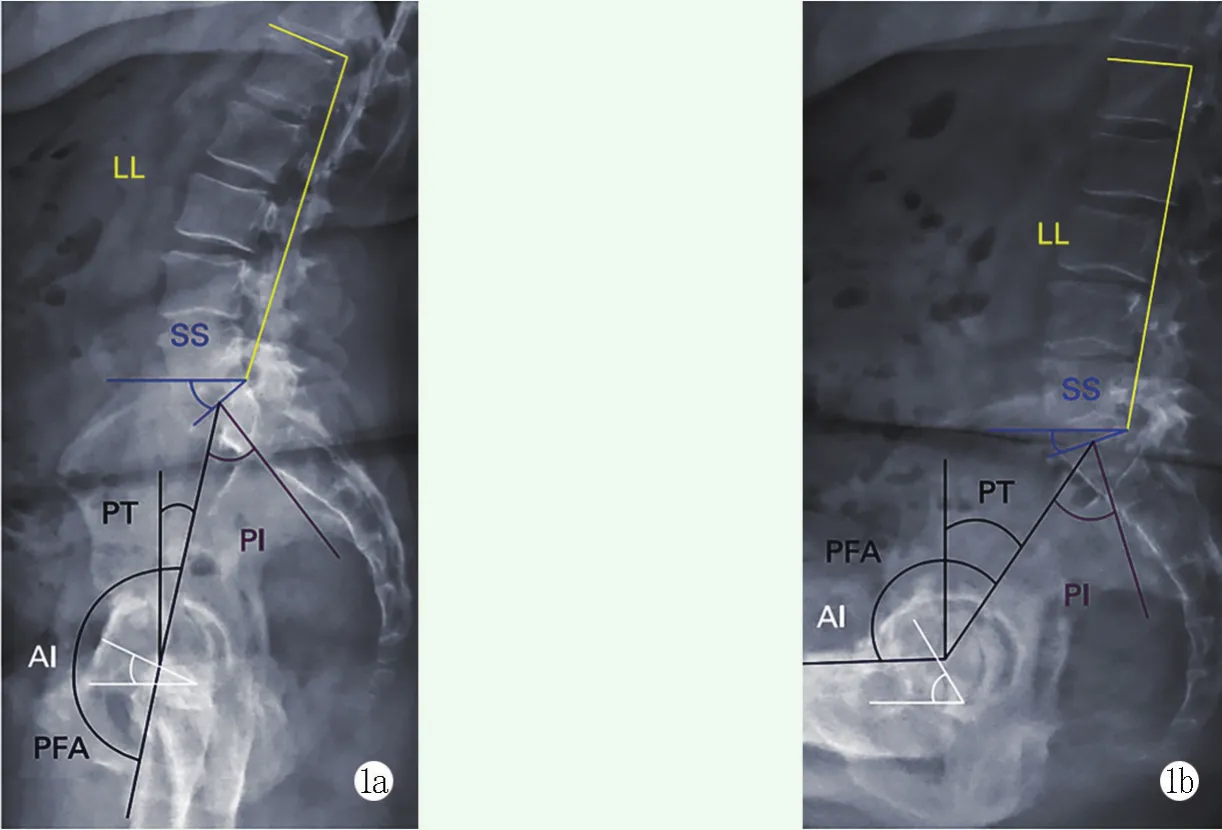

对于全髋关节置换的患者,入院后应该强烈关注其有无脊柱手术史,有无骶髂关节明显病变等。既往术前规划中通常使用骨盆正位X线片对假体的大小、安放角度、位置进行测量评估,但单纯的骨盆正位X线片无法体现脊柱病变患者的脊柱-骨盆-髋关节矢状面关系。因此需拍摄髋关节最大屈曲程度和站立位的脊柱、骨盆、髋关节侧位X线片(图1)。In⁃nmann等[33]研究认为X线片诊断脊柱僵硬的敏感性达90%,特异性为63%;诊断腰椎过度活动的敏感性达84%,特异性为67%。通过对矢状位X线片脊柱与骨盆参数的测量可以在术前准确评估矢状面的异常活动,是可靠的筛查工具。

图1 脊柱-骨盆-髋关节侧位X线片中各矢状面参数 1a:站立位 1b:坐位 正常人由站立位转为坐位时,PI作为形态参数保持不变,腰椎前凸程度减少,即LL减小,SS角减小,PT角增大,PFA减小,AI角增大以适应股骨头内旋(注:LL,lumbar lordosis,腰椎前凸:从L1椎体上缘到S1椎体上缘;SS,sacral slope,骶骨倾斜角:S1椎体上缘与水平线的夹角;PT,pelvic tilt,骨盆倾斜角:从S1椎体上缘中点到双侧股骨头中心轴线的连线与垂直线的夹角;PI,Pelvic incidence,骨盆入射角:S1椎体上缘中点的垂线与S1椎体上缘中点至双侧股骨头中心轴线的连线之间的夹角;AI,acetabular inclina⁃tion,髋臼倾斜角:矢状面上髋臼前后缘连线与水平线的夹角;PFA,pelvic femoral angle,骨盆股骨角:从S1椎体上缘中点到双侧股骨头中心轴线的连线与股骨头中心到股骨腹侧皮质线所形成的夹角[33])

Rivière 等[34]提出了 Bordeaux 矢状面关系分型,根据腰椎骨盆复合体状态在术前将患者分型,以指导全髋关节置换手术。Bordeaux分型腰椎骨盆复合体1型是指形态学上骨盆入射角<40°的人群,也被称为“灵活髋关节人群”,这类人群骨盆入射角较小,在完成姿势变化过程中髋关节活动度较大(图2a);腰椎骨盆复合体2型是指形态学上骨盆入射角>40°的人群,被称为“灵活脊柱人群”。这类人群骨盆入射角较大,在完成动作时腰椎与骨盆可代偿部分髋关节活动(图2b)。

图2 “髋关节灵活者”与“脊柱灵活者”对比,实线为站立位角度,虚线为坐位角度,绿色为骶骨倾斜角,橙色为骨盆股骨角 2a:髋关节灵活者在由站姿改为坐姿的体位变化中(骶骨倾斜角改变仅5°,骨盆股骨角改变80°),髋关节的活动范围明显较脊柱灵活者增大,腰椎与骨盆活动范围明显较小 2b:脊柱灵活者在由站姿改为坐姿的体位变化中(骶骨倾斜角改变40°,骨盆股骨角改变仅45°),髋关节的活动范围明显小于髋关节灵活者,但腰椎与骨盆活动范围明显增大[34]

近年已有一些临床研究基于髋臼安全置入的全新理念提出了全髋关节置换术中的运动学对位(kine⁃matic alignment,KA)方案。其中包括计算机辅助系统和徒手对位方案。

Pierrepont等[35]采用计算机辅助技术即优化定位系统(the optimized positioning system,OPS),术前收集不同体位的脊柱、骨盆及髋关节的参数,并使用计算机动态分析来考虑髋臼前倾角及外展角的可接受范围、手术入路以及骨盆-髋关节运动学的预期变化。术中根据术前计划使用计算机辅助导航置入髋臼假体。也有研究者使用OPS系统在术前收集患者矢状面参数,术中使用特定激光定位系统完成髋臼假体的置入,术后也获得较满意的效果[36]。

Stefl等[37]根据ΔST,即站立位和坐位之间的ST值变化,可将患者的脊柱-骨盆-髋关节矢状面关系分为正常、僵硬以及过度活动的,并根据三种关系提出了髋臼置入角度方案。术后患者在6个月的随访中仅有3例出现脱位,且脱位原因均为自身不良动作,如过度屈髋下蹲和翘二郎腿;其余脊柱-骨盆-髋关节矢状面关系不良患者均活动良好。

由于计算机辅助系统尚未得到广泛应用,徒手对位方案仍具有一定意义。Rivière等[38]提出了全髋关节置换运动学徒手对位方案。该方案基于其在2017年提出的Bordeaux分型,根据不同术前分型进行术中安放髋臼前倾角和外展角的调整,术者充分考虑脊柱仅存的灵活性对于手术后的影响。该研究中KA组患者满意度为95.4%,相比于机械对位组的89.5%明显升高,且KA组术后髋关节功能评分也较为满意。

综上所述,正确认识脊柱-骨盆-髋关节的矢状面关系对于减少全髋关节置换术术后臼缘磨损、撞击、脱位等并发症有重要意义。对于脊柱-骨盆复合体活动较差的患者,应将这一矢状面关系纳入髋臼假体安全置入的规划中,而不是单纯的使用Lewinnek安全区域来评估假体安放角度。该矢状面关系如何具体指导全髋关节置换术仍缺乏大宗临床研究,尤其需要进一步研究异常的脊柱矢状面参数对于术后不同日常动作中髋臼角度的影响,以及如何通过评估不同的矢状面关系加深认识个性化安全置入理念。未来亟需更深入研究脊柱-骨盆-髋关节的矢状面关系,通过大样本、多中心的研究最终推出切实可行的临床指导方案。