于坚“诗言体”诗学论析

陈 婉,毛靖宇

(义乌工商职业技术学院 人文旅游学院,浙江 义乌 322000)

于坚是1980年代登上诗坛,90年代声名鹊起的诗人。在其漫长的诗歌生涯中,他走过的是一条不断认识和变化的探索之途。在这个过程中,90年代至新世纪初这一时段对他而言具有关键的意义。正是在这一时期于坚表现出对海德格尔思想,特别是其“存在—语言论”的认同与借鉴,并且将之与中国传统的哲学、诗学概念、术语相融合,表现出诗人敏锐的领悟力与强大的理论建构力。本文想要重点阐释的即是他发表于这一时期的“诗言体”诗学思想。笔者认为,“诗言体”体现的是他的比较成熟时期的诗学思想,也是对他的灵活多变的诗学体系研究过程中的关键环节,因此非常具有研究的价值。这一思想主要见于《诗言体》一文,发表时标明的写作日期是2000年3月至12月底。本文的探讨即以该文为依据。

《尚书·尧典》有言:“诗言志,歌永言,声依永,律和声。”这是“诗言志”一说较早的出处,这一说法也成为关于中国古典诗歌的最经典的命题之一。于坚用“诗言体”作为自己诗学思想的命名,显然这里包含的不仅仅是对“诗言志”这一著名诗学命题的“戏仿”,而是传达了一种与传统诗学之间的微妙关系。应该说,“诗言体”这一命名是非同寻常的,它传达了一种发现的欣喜,这是一种通过阅读当代诗歌,阅读西哲海德格尔等人的作品而重新发现、发明古典诗歌传统的欣喜。

一、“诗言体”的世界观和认识论基础

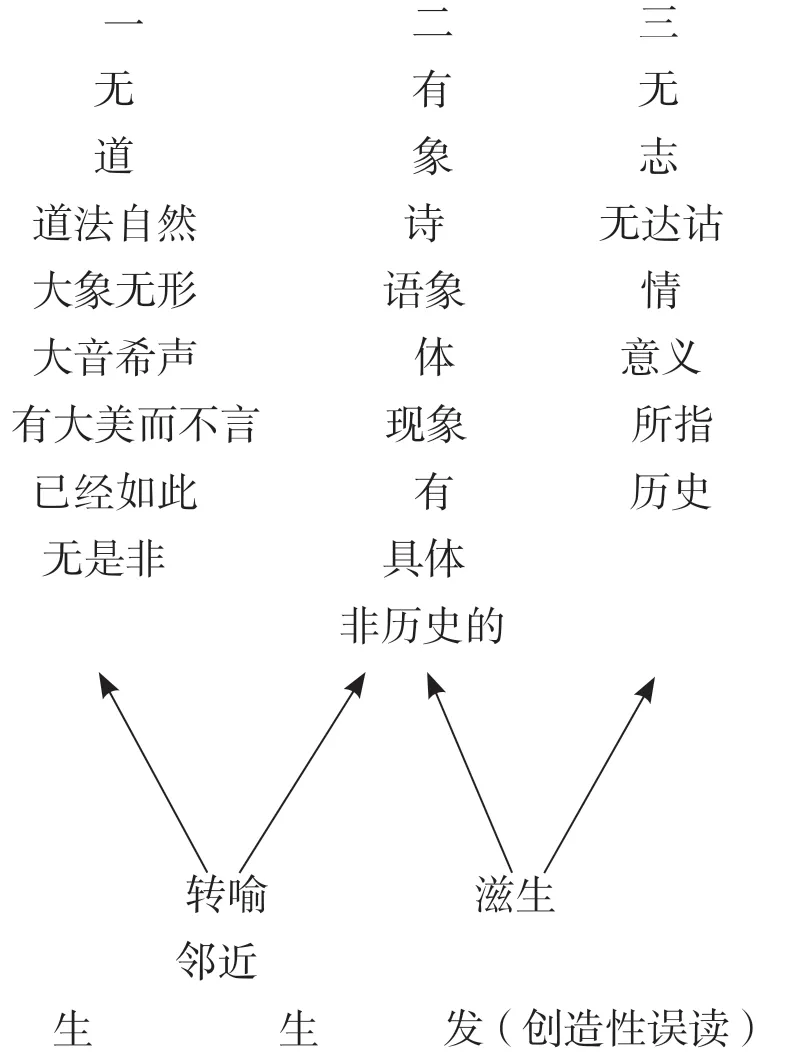

在《诗言体》一文中,于坚提出了如下一个图式:[1]89

诗言体:

这个图式使用的语言,体现出一种“诗人写作”的混杂特征。其中既有中国传统哲学术语,又有现代汉语、现代哲学术语。笔者认为,对于这个图式,我们要特别注意的是其中“道”“体”“象”这样三个传统哲学的概念及其相互关系。我们先来看“道”与“体”的关系。从《诗言体》等文的相关阐述来看,处在上引图表第一列的“道”和处于第二列的“体”是二而一的关系。于坚常常道体合用,如“道体,就是一生二,二生三,三生万物的那种东西”。[1]81这是因为在于坚看来,“道”是无的,是“生殖之道”,它并无本体。并无本体的道必须由其所生的“有”的“体”得以显现才成其为道。所以“体”就是“道”的体现。

既然是体现,就必得体现为可以被感知、触摸的“象”,这就又涉及到“体”与“象”的关系。于坚对此论述说:

体并不是一个对象,所谓物质世界或精神世界,而是一种动静变化,会生的东西;

体并不仅仅是现实,它是存在。而存在是在无数的体中呈现的。人体、身体、肉体、物体……。体就是象,现象、表象,而不是精神象,也不是物质象,恍兮忽兮,其中有象。……我更喜欢用“身体”一词来表达我的意思。“体”这个词已经有一种脱离了身体,成为形而上的“体”,“体制”,“体裁”,“体式”,不是体,是式,是数的结果。我喜欢身体这个词,有触觉,有象。式是摸不到,只能思辨的东西。……[1]82

从以上引文可见,于坚试图阐释的是一种具有中国特色的反本质主义的哲学思想。其中,“体”这个概念在上述图式的概括中特别重要。它是联结不可见的,无的“道”和可见、可感知的“象”的中间环节。由于这种中间环节,不可见的道和可见的象之间、本质和现象之间就得到了统一。其次,于坚排除了将“体”视为一种“存在者”、某种对象、物体的传统形而上学的,或常识的、经验主义的理解。他之引用“人体、身体、肉体、物体……”等一系列概念,并强调“喜欢身体这个词”,似乎给人以经验主义的错觉,其实,在这里他恰恰是反对经验主义、反对现代人对事物的常识性理解的。引用以“体”为词根的一些概念,无非是表明,这些“体”都是在各个不同的方面上分有取得“道”的现象—本质,从而为“道”之显现之“象”,从而成其为“体”。强调“身体”,是因为身体以及由身体而生的触觉,都是一种道的“现象”,而且由于它与我们切身相关,从而特别具有具体性。其三,在上述于坚对“道”、“体”、“象”三者关系的理解中,取消了一种传统形而上学的“本质主义”的可能性。因为“体”是对“道”的分有,同时必然具有“象”的具体性。如果“体”被抽象化、普遍化,那么它就必然上行成为“道”,并且这个“道”必然是概念性的抽象实体。但是在于坚这里,“道”“体”“象”三者之间、具体和抽象之间、主体和客体、有和无之间,完全是三而一的关系,世界只是一种非实体性的“道”的生殖、创化所发生的现象。

因此,上述图式实际上是一个存在论的图式,于坚以“道”“体”“象”作为其基础性的概念,对世界的发生、存在、发展等问题进行了哲学概括。在于坚的思想中,“体”作为中间性因素贯穿在本原性的“道”和现象性的“象”之间:一方面“体”就是“道”,具有“道”的发生、创化性质;一方面“体”就是“象”,具有直观可感的具体性。这种对“体”的认识和重视,是和于坚早期以来对具体性、日常性、细节性的一贯关注有关的,但是在这里它显然被提升到理论的层面,成为于坚“诗言体”诗学的世界观、认识论基础。

因此,以上述思想为基础,具体到诗歌写作问题上,于坚所谓的“诗言体”就意味着诗歌以这个“体”作为本体依据与表现对象。这就是于坚说的:“是体导致了言说的冲动,诗歌的冲动”、“诗是对道体的模仿”[1]81、“诗言,乃体”[1]85,等。但这么说立即带来一个问题:如果说诗歌通过快感性的语句发生,是可以“模仿”“道”的发生功能的话,那么,它又如何能通过“语言”“模仿”那些具体的,诸如于坚所例举的“人体、身体、肉体、物体”等“现象”呢?

二、“诗言体”诗学的“存在—语言论”阐释

在我们通常的理解中,语言是一套抽象的符号系统,即使是海德格尔也承认:“词与物是不同的,甚至是截然分隔的”[2]183,它怎么能够“模仿”那些形形色色的具体的象?这正是产生当代诗歌写作的宿命性问题:“语言的痛苦”的原因。事实上,语言的痛苦之所以成其问题,是因为我们首先就在一种将语言和存在作出了对立化理解的视域之中,从而也就在一种指称论、工具论的语言观念视域中了。而事实上,海德格尔从胡塞尔现象学的“语言转向”、他的“存在—语言论”,其根本特征就是取消了这种对立性。

中国古代天道思想和海德格尔的思想之间是不无相通之处的。从上文的论述我们可以看到,于坚对于道、体、象关系的谈论,是在中国传统天道思想的术语系统里作出的,但同时体现的也是海德格尔的存在论—现象学思想。海德格尔反对了西方传统形而上学中将存在和存在者混为一谈的理解,反对将“存在”理解为“对象”“客体”“事实”等传统形而上学的范畴,而从胡塞尔现象学的地基上追问存在的意义。明显可见,于坚所说的道,就相当于海德格尔存在论所说的存在,以及其后期用以取代“存在”概念的“大道”,等。而于坚所说的体、象,就相当于存在的现身、“现象”。

正如张祥龙所指出,在发生了“语言论转向”后,语言成为海德格尔追问存在的意义的“最根本的世缘”[3]164。在这种理解的视域中,语言不再仅仅是对某种对象、客体的指称,而是如张祥龙所说:“‘语言将存在者作为一个存在者而首次带入开启之域’。……只有在语言这个缘构成的域之中,存在者才作为存在者显现出来,人和世界才同样原初地成为其自身”[3]165。在这种缘构成的本真之域中,语言和它所“表现”的对象、客体之间的二元对立关系完全被取消了。

这种语言被称为本真语言,毫无疑问,正是因为这种本真性,这种语言在海德格尔看来本身就直接是诗。海德格尔在一处对于本真语言、日常语言、诗以及非诗的关键性谈论中说:

人之说话是命名着的召唤,亦即那种从区—分之纯一性而来令物和世界到来。人之说话的纯粹被令者乃是诗歌之所说。本真的诗从来不只是日常语言的一个高级样式,即旋律。而毋宁说,日常言谈倒是一种被遗忘了的、因而被用滥了的诗歌,从那里几乎不再发出某种召唤了。

与纯粹之所说即诗歌相对的,并不是散文。纯粹的散文绝不是“平淡乏味的”。纯粹的散文与诗歌一样地富有诗意,因而也一样地稀罕。[2]24

所以,于坚所说的“诗”言“体”只有在这种“存在—语言论”的视域下才能得到理解。也就是说,诗言体的可能性,必须在作为存在的本真发生的语言场域中才能得到理解。世界中的“人体”“身体”“肉体”等象,它们因对道的分有而现身为象,而这种现身为象,如果不是在语言的发生中被开启、带出,就不能在存在论的意义上说得其成就了。在存在—语言的发生场域中,语言“说话”,使世界世界化,使物物化,使天地神人四重体成其游戏,在这里并不存在作为符号的语言表象与主体内在世界的心理表象或外在世界的事物表象贴合不贴合的问题:这种“语言说话”就是诗。所以于坚说:“语言就是存在,就是世界”[1]81、“诗是语言象,而不是通过这个形象去表现另外一个外在的东西”[1]83。

所以,于坚的“诗言体”其实是意味着:诗歌通过语言这个“象”去言说、“表现”存在、世界中的某个具体的“体”或“象”,由于在存在—语言的本真场域中,语言象就是世界象,所以写作就意味着“语言”在“道”的创生冲动下的“现象”。这里就不再存在词不是物的语言的痛苦,只存在在此存在发生的本真场域中的内心体验。

通过以上论证可见,上引于坚所给出的图式就不仅仅是一个体现了对存在和世界的看法的“存在论—现象学”图式,而更是一个“存在—语言论”图式,同时这个图式也揭示了于坚本人的诗歌位置与写作向度。这个图式可以说是对于坚90年代以来诗学探索、文化批判思想的集中体现。从反面的角度看,于坚在《诗言体》等文中之反复提及的反对诗歌“言志抒情”“拒绝隐喻”、反对语义写作、反对“知识分子写作”,等等诗学命题,通过这个图式就可以得到充分理解。总之,在于坚看来,在语言界限处的发生场域之外的一切写作都是形而上学、语义性、文化性、非本真的,只有坚持在这个“向下”的存在—语言发生场域,或者从其当下所处的语言—文化座标不断往此发生场域回返,才是他所理解的诗歌写作。

同时,从正面的角度看,通过这个图式,我们也能更好地理解于坚之主张“向下”“后退”的写作向度、偏爱以本地地域色彩的自然景物、日常经验等为写作“题材”、以“口语”为写作语言、以转喻取代隐喻等诗学命题的原因。因为一方面,本地地域的自然景物、日常生活经验,以及口语,都是于坚本人作为此在之生存方式(用维特根斯坦的话来说就是他的生活形式)中的亲熟、上手事物,是他的生存—写作的原始发生场域;另一方面,在上述图式中,于坚取消了本质主义的、实体性的本体(无论是心理的、客观的,还是“诗”的),代之以“无”的,但具有“生殖”、创化功能的“道”。这样,诗歌写作与其写作对象之间的象征隐喻关系就被取消了,代之以一种语言呈现自己的“转喻”、创生关系。事实上,对于一种语言快感的宣泄以及对日常性、细节性的追求,是于坚初登诗坛不久就表现出来的写作倾向,在这里我们看到,这种写作倾向在其长期的诗学探索、实践中,逐渐内化、成熟,并终于得到了比较成熟的理论表述。

三、“诗言体”诗学的文本表现

在其诗学理论的基础上,于坚的具体的诗歌写作具有三种向度,这三种向度相对传统写作来讲,无疑都具有探索与实验的特征。他的第一种向度的写作可以称为是一种策略性的写作。也就是说,这种写作是以依附于对某种对象的反对来获得写作的意义的。这种写作他自己称之为“解构性”“批判性”“去蔽”“对词的伤害和治疗”等的写作。他在《诗言体》中也似乎感到对达到自己理想的写作理念没有把握,从而说:“我深知我是在杜甫中写作。……与古代世界存在的写作不同,我们时代写作的创造活力只来自批判……”[1]94。由于这种写作目前已经得到较多的谈论,我们不复赘论。

从正面的角度来看,按照于坚的理论:诗歌是对道体的摹仿,写作事实上就成为一种对语言的发生的体验。这种体验可以分出两个向度。第一个向度是对顺着语言线性方向上的词语的组合、发生的“语言说话”经验的体验。这种写作表现在文本上就是人们常说的他的诗歌絮絮叨叨、滔滔不绝等特征。于坚的很多诗歌都写得很长,这是一种追求语言快感宣泄的倾向,这种倾向其实在他早期的诗歌写作中就有所表现。

另一个向度的体验在我们看来是对垂直于“纸面”的“语言说话”经验的体验。这是一种对海德格尔所谓的“命名”经验的体验。这种命名意味着对存在—语言的本真发生场域中的语言象和事象、物象混溶不分的、天地神人四重体游戏的状态的体验。我们认为,对这种“语言说话”的体验,是于坚诗学理论建构的核心,也是他的诗歌写作的主要追求目标。

我们以于坚的诗歌《礼拜日的昆明翠湖公园》为例来说明他的上述后两个向度的写作特征。我们从这首洋洋洒洒、滔滔不绝的长诗中任意性地选择一段来看:

竹林岛 星期天的太阳 比星期六柔和 昨夜下过雨 树还未干 草有些湿

圆桌 一张张在林荫间散置 犹如一只只长腿的白鹤 在接受驯化

小径已经古朴 三百年脚印 才打磨出这等文物无人在意 踩着它 回清朝

“小姐 倒几盅茶来” 一大家子 扶老携幼 背着麻将和点心 拎着水果

在柳树和枫树之间 就座 一模一样的靠背椅不分家长位 晚辈席 铺开布

麻将打起来 淡水鱼的游戏 小赢小输 不图个你死我活 罪孽边缘的娱乐

光明磊落 玩得比较轻松 洒在桌子上的不是象牙金子 是无偿的 碎阳光

终生不嫁的老姑姑 忘记了钥匙 在一只蜜蜂的脚下面 含着水果糖

当众睡着了 她的老妹妹 悄悄地说

“拿件衣裳给她盖着腿,莫被蜜蜂蜇着。”[4]303

从于坚的诗学理论来看,他之以自然景物、日常经验为写作“题材”,并不是要呈现一幅幅描形状物的图景,也不是要建立一个主客观世界之外的诗歌文本的“第三世界”。并且,虽然他常常在诗歌中流露出自己的情感、价值判断,但其诗歌写作的本质着力处并不在此。事实上,如果暂且不考虑于坚的一些作品中的自指性因素,那么,从读者的眼光来看,于坚的诗歌可以说毫无诗意,在他的写作中真正发生的是诗人自身对自己存在—语言之切合、发生、敞开经验的沉浸与体验,而与读者完全无关。这和在杨黎那里的情况其实是一样的。对于这一点,于坚虽然没有象杨黎那样表现出激进的姿态,但他本人其实认识得很清楚,如,他在《棕皮手记·1999 ~2000》中说:“我始终坚持的是诗人写作”,[1]73而在《诗言体》中则以批判的态度说:“我以为今天则是知识分子的时代,读者的时代”[1]96。在一次答西班牙诗人问的时候,于坚说:“我不太在乎接受者,接受者总是会认同某一类语言,暴力的奴隶。如果我的写作不是为了认同,而是使语言成为一个‘在路上’的解放的过程,那么读者就不能认同,他只能感受[1]194”。但我们是很难从纸面上获得别人的感受的。

从传统诗歌批评的视角来看的话,上引这段诗中没有意境,没有结构,也没有修辞,而完全是一些词组、短语的堆砌。读者不能感觉到任何“传统”的诗意因素,至多从中读到一种快感宣泄的语感,并且,这种语感往往是令人不快的。但是,与杨黎一样,于坚的用意显然并不在愉悦读者。无疑,诗中使用的词语,都是在他所亲熟的生活形式、生存状态中使用的亲熟的词语,他根本不意在使用这些词语抒情言志,或者呈现一幅幅描形状物的图景,创造出一个独立的、完整的、有结构的诗歌文本世界,而实际上是在写作的过程中体验海德格尔所说的“语言说话”的经验,体验这些词语的“召唤”、涌现所开启出来的存在场域。换一种方式来说,读者完全可以说,他也可以写出这样的一首诗。因为从传统诗学的角度看,这种诗的确是没有什么难度的。但即使读者写出了一首与该诗在字面上一模一样的诗,由于读者的生活形式、生存状态与于坚的完全不同,所以这两首诗就会是完全不同的两首诗。这样说是想指出,事实上,如果说在杨黎那里可以说诗是在文本之外的话,那么,在于坚这里,“诗”是在文本之下,在纸面之下。但是我们根本不可能“看到”这纸面之下的诗。

我们至多只能从字面形式读出一些这种诗的痕迹。比如,对于上引这段诗,我们看到它完全是由一些词组、短语堆砌成的,这些词组、短语可以称为分节单位,其间没有标点,也不遵循通常的诗歌分行模式。事实上,于坚这样写的理由只能在于,在每说出一个名词或词组的分节单位时,他自己沉浸在一种存在—语言的涌现、开启的体验中,这种沉浸和体验使每一个分节单位都是一个独立的诗歌意义场域,在诗歌文本上带来一种时间上的停顿,然后这种场域按照于坚常说的转喻的逻辑形式向外扩散、衍生,以一种轻松随意的节奏不断延展,通常可以洋洋洒洒地敷衍成一大篇。之所以不使用标点,显然是因为标点符号是这种意义体验中的异质因素,之所以采用这种拉得很长的散文化分行方式,是为了适应其内在的语言生殖快感宣泄的运动形式。

四、结语

先锋诗歌在根本上是一个探索、实验的过程。在这个过程中,由于失去了既往的,安全可靠的标准,所以对于这种先锋诗歌的争议性是不可避免的。有人赞许,有人痛骂,痛骂者固然过于偏激,但总体上是持批评、怀疑态度者居多,这种情况直到今天,恐怕并没有太大的改变。

事实上,先锋诗歌并不是洪水猛兽,并不是空穴来风,而是和人类文明史中一切严肃的建设一样,是有传统,有根底的。本论文的研究对象是于坚的“诗言体”理论,其情况也即如此。 “诗言体”一说来自著名的“诗言志”。经过本文的论述分析,我们可以看到,这个貌似激进的先锋诗学命题,其实与传统文化有千丝万缕的关系,是传统文化、古典诗学与当代最新潮的西方哲学交相融合产生的理论成果。显然,这种融合是一种宝贵的理论创新,它大大丰富、扩充了古典诗学的阐释可能性,也大大拓宽、拓深了当代先锋诗歌理论与写作的视界与深度,是先锋诗人们为当代诗歌建设所作出的宝贵贡献。但是,从事情的另一方面看,“诗言体”也存在明显的弊端。它过于强调诗人要沉浸到对语言、对世界的感受中去,而忽略了与读者的交流。而这种交流的缺乏必然使先锋诗歌招致部分读者与公众的怀疑与批评。