战时华侨投资国内空间分布:基于政策视角的解读

吴元 童莹

(福建省社会科学院华侨华人研究所,福建 福州 350001)

抗战时期受民族主义高涨和国际形势变化的影响,海外华侨掀起了投资国内高潮,他们纷纷挟资回国建立工厂,一时间全国各地的侨资企业如雨后春笋般建立起来。以往研究大致遵循两条思路:一是梳理国民政府制定的卓有成效的侨资引进政策;二是展现华侨在国内兴办的大量侨资企业,至于两者之间的关联则讨论较少①关于梳理国民政府侨资引进政策的研究可以参考林金枝:《近代华侨投资国内企业概论》,厦门大学出版社,1988年;张赛群:《论抗战期间国民政府的侨资引进政策》,《华侨大学学报(哲学社会科学版)》2009年第1期;包爱芹:《1925—1945年国民政府侨务政策及工作论述》,《华侨华人历史研究》2000年第2期;陈国威:《南京国民政府时期侨务官员的侨务思想分析》,《八桂侨刊》2012年第3期;任贵祥:《抗日战争时期国民政府侨委会侨务工作述评》,《史学月刊》2016年第1期。其中张赛群注意到了侨资引进政策对于华侨投资区位选择的影响,但未作深入分析。。中国的经济学家们通过对改革开放后外商直接投资的一系列定量研究,一致认为中国的外商直接投资具有较强的政策导向性,政策是影响外商投资动机和区位因素的主要因子,且对于投资行业具有明显的倾向性②魏后凯:《外商在华直接投资动机与区位因素分析》,《经济研究》2001年第1期;殷华方、鲁明泓:《中国吸引外商直接投资政策有效性研究》,《管理世界》2004年第1期;徐弘毅、黄岷江、胡苏杭:《基于政策工具视角的金融业FDI政策的绩效研究》,《管理世界》2018年第9期。。这一结论是否同样适用于近代华侨投资国内境况?华侨回国投资的区位选择受到哪些因素影响?本文试图通过近代期刊、档案等资料,展现抗战时期国内侨资引进政策对华侨投资的地域、行业的影响,分析战时华侨投资国内的区位选择因素。

一、战时政府侨资引进政策

吸引侨资,发展国内实业是抗战时期国民政府重要的经济政策之一。“七七事变”后不久,国民政府侨务委员会即发函《为全国抗战告侨胞书》,希望华侨输财出力,以为长期抗战之准备。次年,国民政府在“关于非常时期华侨投资国内经济事业奖励办法训令”中,要求经济部会同侨务委员会拟定计划,“劝导海外华侨投资”,并“迭经令饬各侨务处及驻外各领馆、侨团注意宣传,指导并搜集各种实业资料,编辑实业介绍初编,以为华侨回国投资之参考”。1938年通过的《抗战建国纲领议案》中的“经济”条款也特别强调,要“奖励海内外人民投资,扩大战时生产”①荣孟源:《中国国民党历次代表大会及中央全会资料》(下册),光明日报出版社,1985年,486页。。具体部署方面,以1938年制定的《非常时期华侨投资国内经济事业奖励办法》较为全面,《办法》针对华侨投资机构、投资范围、奖助办法等做出相关规定。抗战进入相持阶段后,国民政府提出“抗战”与“建国”并重的口号,“不抗战则建国无从实行,不在抗战中以建国,则抗战无从进展。……抗战与建国,必要同时进行,互为关系的。”②陈安仁:《华侨对于西南后方建设注意的要点》,《华侨先锋》1940年第2卷第5期。建国即需要大量资金,时人提出“关于筹集资本的办法有三:一是华侨投资;二是利用外资;三是人民集款”③陈高傭:《开发西北与华侨》,《华侨周报》1933年第23—24期。。人民集款自不必说,至于利用外资,“虽就是号称社会主义的苏俄,在他们的五年计划建设时期,亦还需欧美各国之资助”,华侨投资的重要性再次增强。1939年底国民政府陆续通过《订定优待保障侨胞投资条例》及《协助侨胞投资之具体方案》,对华侨投资垦殖、工业等方面的奖助措施进行更为详细的规定。

除了以国民政府名义发布的各项鼓励华侨投资的政策法令外,各部门、地方政府也相继出台政令,指导华侨回国投资。1928年,农矿部公布《华侨投资国内矿冶业奖励条例》,不仅对华侨投资矿产进行了具体规定,还声明于部内设立办理华侨投资事务处,“办理关于华侨投资之奖励、介绍、招待一切事宜”。农林部则分行业制定了《奖励华侨投资营林办法》及《救济归国侨胞从垦办法》,鼓励华侨开垦荒山,从事垦殖。地方政府方面,分“引进来”和“走出去”两部分,一方面宁夏、湖南、陕西等省要员纷纷撰文介绍本地资源禀赋,招引华侨前来投资;另一方面,华侨资源丰富的广西、广东、福建等地,由政府派员宣慰海外侨胞,宣传侨资引进政策。

就国外而言,促使这一时期华侨投资国内的原因主要与世界经济危机的爆发密切相关。1929年爆发的世界经济危机给作为欧洲殖民地的东南亚带来重创,“泗水最大布商远大号俞建英之破产,共负损失约二十七万余盾。有一某输入商,单独受损九万余盾。陇川之远茂号损失负债亦达十三万盾。北加郎岸林庆达商号亦宣告破产,所负债项约二万盾。……综计各埠侨商所受损失,共约计七十万盾。”④《荷属各埠华商多家破产》,《华侨半月刊》1933年第24期。至1932年底,仅南洋华侨归国者就超过二十八万人,约占南洋全体华侨十分之三⑤《南洋华侨归国者逾二十万人》,《聚星》1933年新1第3期。。不仅东南亚,美国、加拿大、墨西哥、澳洲、朝鲜、苏俄的华侨工商业也因不同原因受挫⑥叶绍纯:《从几种统计数目上来观察南洋华侨的苦况》,《南洋情报》1933年第1卷第3、4、5、6期;林作梅:《华侨之危厄及救济》,《新闽前锋》1931年第2卷第1期;杨世海:《加拿大第四批失业华侨被遣回国》,《南洋研究》1936年第5卷第6期。。如何寻找新的经济增长点,摆脱经营困境,成为海外工商业界华侨亟需解决的问题,而国内熟悉的环境则成为他们的首要选择。

随着1937年抗日战争的全面爆发,侨胞将恳切的爱国情怀转变为自觉的爱国行动,投资国内、增强祖国抗战的经济实力,也成为广大侨胞的共识。满足、支援祖国抗战需要,解决战时经济困难,成为这一时期海外华侨投资国内的重要因素。华侨不仅组织南侨慰劳团赴西南、西北等地实际考察,将资金直接投于国内,甚至冒着巨大的风险将机器、原料等通过香港转运进来⑦黎伟生:《我国西南橡胶工业的发端——抗战时期侨资“中南橡胶厂”创业史》,《八桂侨史》1994年第3期。。

二、战时华侨投资国内的空间及行业分布

战时华侨在国内的投资区域几乎遍及各地,按照行政区域大致可以分为华东地区、大后方地区、闽粤地区。

(一)华东地区

1927年国民政府定都南京后,即着手对首都城市建设进行规划,计划书几经修改后于1929年底正式公布,此后掀起了持续10余年的建设高潮。由于城市建设花费颇多,首都建设委员会以发行建设公债、专款存储等形式多方筹措经费,华侨也纷纷捐款以作“修筑首都之用”。

1930年底,印尼华侨汤腾汉向中央侨务委员会提出“颁布实业计划以作华侨归国兴办实业之指南”,希望“各省市政府将各辖内各种实业合于华侨投资开发者”征集详拟计划书以便华侨投资之用①《中国国民党中央侨务委员会主任委员萧吉珊函国民政府文官处为据爪哇中华会馆代表汤腾汉呈请颁布实业计划以作华侨回国兴办实业指南等情转陈通饬征集详细计划书以便转知》,台北“国史馆”,档案号:00101282000005006。。鉴于此时正值首都建设时期,南京提出“发展首都新工业”提案,“将现应举办之各项工厂逐一说明,如创办罐头厂、水鲜厂、砖瓦厂、水泥厂、制纸厂、印刷厂、面粉厂、棉织厂、榨油厂、制革厂、酒精厂等”②《行政院函国民政府文官处为奉交中国国民党中央侨务委员会函据汤腾汉等呈请颁布实业计划以便华侨回国兴办实业之指南一案经饬据工商部拟呈发展首都新工业提案请核转中国国民党中央侨务委员会宣传海外侨胞等情函请查照转陈鉴核转送》,台北“国史馆”,档案号:00101282000005013。。此提案后来以“欢迎华侨投资之首都实业”为题佥载于《中央侨务月刊》,对于各项实业复以详细说明③《欢迎华侨投资之首都实业》,《中央侨务月刊》1930年第3/4期,与前一提案相比,增加了电车、自来水、平民住宅、无轨电车、农具制造厂、缫丝厂等内容。。根据南京市政府调查,这些华侨可以投资兴办的工厂,或为“日用之品需要极大”,或为“若设立大规模工厂必获大利”,或为“挽回国产利权获利甚大”④《欢迎华侨投资之首都实业》,《中央侨务月刊》1930年第3/4期。。很快,这份提案就得到了海外侨商的回应,槟城华侨许文麻经槟榔屿书报社驻京代表张伊卿向中央侨务委员会提出,希望能够独资建筑菜市场。后经首都工务局、卫生局、首都建设委员会与许文麻共同磋商,确定由许文麻投资二十万元兴建二十四个菜场,专利期间为十五年⑤《函南京市政府暨首都建设委员会据槟城华侨张伊卿呈请转函维持原案准将京市菜场归侨商许文麻承办等情特函查核办理见复由》,《中央侨务月刊》1931年第11期,根据《首都建设计划》南京共筹建四个大菜场,二十个小菜场,即南京所有菜场均由许文麻承办。。1932年,马来西亚华侨吴世荣再次书函中央侨务委员会,称“现拟邀集殷实华侨回国投资,在南京地方兴办实业,或建筑、或路政、或商业,有合华侨投资建设者,请求详示计划等”⑥《函送侨商投资兴办本市各项事业说明书案》,《南京市政府公报》1932年第114期。。

公共交通是华侨投资南京的另一重要方面,《首都计划》中曾对南京公共交通做了详细规划,决意将电车及无轨电车作为城市建设的重点,并对其优劣之处各做比较。但“限于经费不能亲自经营,于是出于招商承办之法”,1930年黄享彦、罗永葆两人募集华侨资本十万元承办公共汽车,6月17日经南京市政府核准定名为兴华汽车有限公司⑦韩兆岐:《南京市工务行政总报告书》,《南京市政报告之财务工务行政》,29—30页。一说经营主体为华商,承办方为南京市市政府,《南京市公用事业及公用主管机关详述》。。至于该公司经营状况,由于“公司为旧式商民,事守秘密,不肯将其营业真相透示于人,数次探诱卒不肯告,盈亏至何程度固不得而知之,即询之工务局内主管人员,彼亦若在五里雾中也。”⑧韩兆岐:《南京市工务行政总报告书》,《南京市政报告之财务工务行政》,31页。至1935年合同期满,兴华公司以“营业不振,亏蚀其巨”为由,与南京另一家江南汽车公司订立合同,将全部生财尽数售卖,并于六月底停止营业⑨《首都兴华汽车公司归并江南公司》,《海外月刊》1935年第32期。。1934年,实业部长陈公博赴南洋宣慰华侨,期间出示“侨商投资南京市兴办各项事业说明书”,提及首都“区域辽阔,主要干路已择要先后开辟,亟应筹办无轨电车,以利公共交通。惟预算须需款一百五十万元,此为华侨可以投资之事业五也。”⑩《首都拟辟花园住宅区由华侨投资建筑》,《中南情报》1934年第2期。随后就有“槟城华侨愿投三百万至五百万,以经营首都无轨电车”,并请实业部函首都市工务局调查核办,此事随后并无下文。

除了投资实业外,印尼华侨温菊朋将目光转向了建筑业,向华侨集资二百万承领建筑下关至新街口中间的花园住宅区①《首都拟辟花园住宅区由华侨投资建筑》,《中南情报》。花园住宅区即新住宅区。。

(二)大后方地区

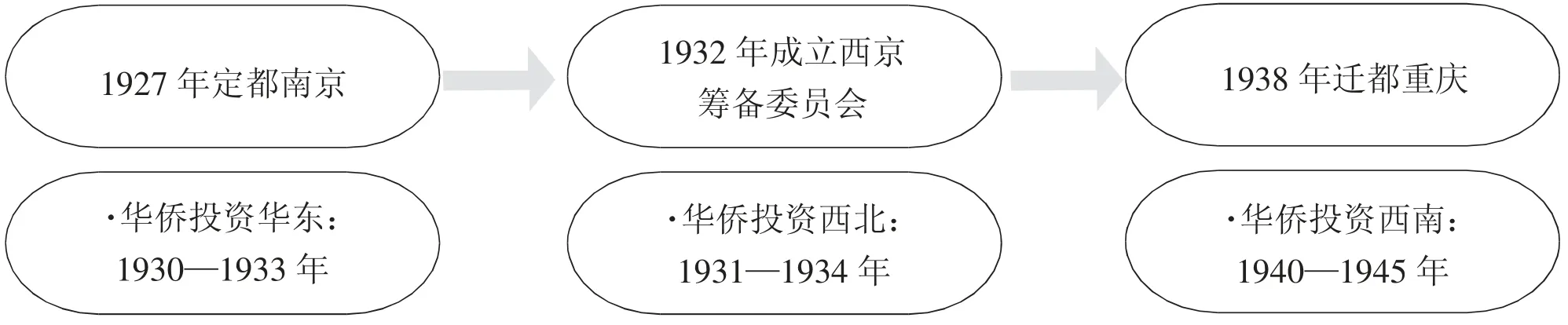

从地理版图来看,西南、西北分属两个不同区域,但是在抗战时期他们同属对日作战的大后方②关于抗战大后方的定义、内涵、外延讨论较多,周勇将大后方分为核心、拓展、外围三个层面,并认为中共和国民党话语体系中的大后方存在差异,周勇:《抗日战争研究视角、方法与途径的探讨——以大后方研究为例》,《抗日战争研究》2012年第3期。此外,关于近代西南、西北省份的划分也与现在有所出入,本文沿用当时的说法,西北区域主要包括陕西、山西、宁夏、甘肃、新疆、内蒙古及青海部分区域,西南区域主要包括广西、云南、四川、重庆、湖南、青海、西藏、江西、及广东部分区域。。华侨在西北、西南地区的投资在时间上呈现前后两个阶段,大致说来,30年代集中于西北,40年代集中于西南。造成这一现象的原因主要与国民政府制定的战略规划有关。1930年,南京国民政府建设委员会制定《西北建设计划》,后又决定将长安定为陪都,一时间西北地区成为全国关注的焦点,上至政府高层,下至普通学生,均纷纷赴西北考察,提出了不少西北建设计划。反观这一时期的西南,“不特割据的现象依然存在,而且苛捐杂税日益加重”,直至1937年底国民政府迁渝,重庆成为全国的政治中心,对以重庆、四川为中心的西南地区建设开始日益加重,华侨也将投资的视线由西北转移至西南。

国民政府早在1931年即制定了《实业建设程序案》,提出“对于东北、西北及西南之开发,应努力从事,如交通之建设,土地矿产之开辟,移民及屯垦之举办,应由国民政府按照当地情形,并参酌国防之需要,拟定详密计划,限期实行③中共浙江党史学会编印:《中国国民党历次会议宣言决议案汇编》(第一分册),浙江省中共党史学会,第395页。。世界经济危机爆发后,大量失业华侨归国,这些人群中虽有部分工商业者,但其中大多“都是身无积蓄万里漂泊的劳苦工人”。侨务委员萧吉珊提出“开发西北,收容失业华侨”的提议④萧吉珊:《行政院通过救济失业华侨办法》,《时事月报》1933年第9卷第4期。,并得到陈树人、刘寄超、陈高傭等人的回应,纷纷撰文向海外华侨介绍西北环境、土产及宜于开发的事项。这一时期至西北考察的华侨团体及个人共8批33人次,如国民党海外代表团、长江通讯社西北考察团、林义顺等均将垦殖作为重点考察对象。就西北而言,投资于农业的华侨个体及企业主要有潘华民、郭流尧、梁伯枝、甄植三、华北实业股份有限公司等,他们的投资主要围绕西北土产展开,或种植经济作物,或将西北土产转运至华北地区⑤吴元:《海路与陆路的交汇——抗战时期华侨开发西北考察》,《闽商文化研究》2018年第2期。。

至于西南地区,侨务委员陈安仁曾发文《华侨对于西南后方建设注意的要点》,建议华侨将垦殖、畜牧、交通、纺织、建筑五方面作为投资国内的重点领域⑥陈安仁:《华侨对于西南后方建设注意的要点》,《华侨先锋》1940年第2卷第5期。。1939年10月云南省成立了侨胞垦殖委员会,对愿意回滇从事垦殖的侨胞进行辅导,并在云南毗邻缅甸的地方设立侨垦区,吸收侨胞回国从事垦殖工作。随后,又决议在川康交界的雷马屏峨区,云南思茅普弭区、打洛,广西龙州等地设立垦殖区,接济失业华侨归国⑦《财政部钱币司关于五届七中全会决议鼓励华侨投资等事项与农林部等单位的来往文书》,中国第二历史档案馆藏,全宗号:三(6),案卷号:375。。到1939年底,云南方面共接纳了416位暹罗华侨,其中有4人投资开办了垦殖业。1940年2月,侨务委员会制定了《指导归侨垦殖滇南暂行办法》,对华侨申请投资垦荒事项作了详尽规定。4月,马来西亚华侨邱克静在云南建水投资开办新华垦殖公司,随后暹罗、新加坡等地华侨纷纷跟进,形成投资西南垦殖业的小高潮。

抗战期间,随着国民政府“建设西南”口号的提出,经济部采金局及西南各省政府均积极调查本省矿产蕴藏情况,并分发邮寄海外各地,以便指导华侨归国投资⑧《开发桂省金矿》,《湖南省银行半月刊》1941年第2卷第6期。。在这种情况下,西南各省的矿产资源始得到开发。且滇桂二省的矿产资源以煤、锡、钨、铜等为主,这些均是军事工业所急需的资源,虽然这种结构不够完善,但却是当时条件下矿业经营者的正确选择①唐凌:《论抗战时期西南矿业生产布局的形成》,《玉林师专学报(哲学社会科学版)》1994年第15卷。。华侨在西南投资成立的采矿公司主要有侨安公司、华侨滇边实业模范区、中华公司、华侨复兴矿业有限公司、建国实业公司、中华矿业公司等,这些企业大都成立于1940—1942年之间②《南洋华侨集资开发桂省矿产》,《禹贡半月刊》1936年第4卷第10期;《年来海外华侨纷纷投资经营西南实业》,《华侨先锋》1940年第2卷第8期;《侨胞纷纷集资开发祖国实业》,《华侨先锋》1940年第2卷第8期;《华侨企业公司投巨资开采滇省矿产》,《湖南省银行半月刊》1941年第2卷第6期;《南洋华侨投资祖国开发西南五省矿业》,《陕行汇刊》1941年第5卷第5期;郑源深:《一年来之华侨投资开发祖国资源动态》,《现代华侨》1942年第2卷第2—3期合刊。。

金融业是华侨在西南投资的另一个重要方面。1941年12月国民政府财政部公布《修正非常时期管理银行办法》,规定新设银行除县银行和华侨资金内移设立银行者外,一概不得设立。后为防止投机者假借华侨名义开设银行,国民政府又制定《华侨资金内移请设银行审核标准》,提出“华侨出资最低额须达资本总额百分之五十一以上方准设立”,且“申请设立银行之华侨随申请设立银行注册文件一并呈送以凭审核”等条件③《财政部关于华侨实业银行注册事宜的有关文书(附股东会议录、章程等)》,中国第二历史档案馆藏,全宗号:三(6),案卷号:1020。。1942年9月中国工矿银行在重庆正式成立,由此掀起了华侨投资大后方金融业的序幕。随后,在短短三年时间重庆、昆明两地先后又成立了中国侨民银行、华侨工业银行④华侨工业银行后改名为华侨兴业银行。、华侨实业银行、侨通实业银行、华侨建设银行、中国侨民银行、华侨联合银行、南洋华侨银行等约十几个侨资银行。这些侨资银行的创办者大多是素有声望的各地侨领,不仅具有雄厚的经济实力,而且与国民政府及大后方地方政府有着良好的关系。华侨联合银行在重庆开幕时,侨务委员会委员长陈树人亲自莅行主持揭幕典礼,林森主席赐题“经济组合”,各部会首长、银行界、侨领及各界人士到行致贺者千余人,颇极一时之盛⑤《华侨联合银行开幕》,《华侨先锋》1943年第5卷第5期。。除总行外,各银行还在国内外重要商埠设立分支行及办事处,其设立的依据与各地经济及时局变化有关,西北以西安、兰州为主,西南以成都、昆明、腾冲为主⑥抗战时期的侨资银行组织体系完备,经营方式灵活多变,关于这部分内容另做专文说明。。

(三)闽粤地区

抗日战争前,广东、福建的侨办企业约80—90%集中在沿海城市或主要侨乡;抗战全面爆发后,沿海城市先后为日寇占领,华侨投资转移至内地各县,以农业为代表的第一产业成为抗战时期华侨投资闽粤地区的重要行业。抗战初期,福建省政府就曾三次组织华侨宣慰团赴南洋各地,邀请华侨回国投资;并向海外华侨寄发福建省各县荒山、矿产调查表等材料,以供华侨投资参考。随后,又接连颁布《建设闽西北计划》《侨资事业登记暂行规则》,引导侨资从沿海向内陆转移,并在推广种苗、药品等方面予以优先权。根据统计,战时华侨投资农垦比例占该期投资总数的55.55%⑦林金枝:《近代华侨投资国内企业概论》,厦门大学出版社,1988年,28页。。与福建省类似,广东省政府也从政策上鼓励华侨投资垦殖业,除发布政令作具体规定外,还专门设立“侨资垦殖委员会”,划定阳山、连山、连县为垦殖区,并派侨务委员会赴海南调查,指定人员驻于当地与华侨接洽投资事宜⑧1988年海南建省,此前行政上一直隶属广东省管辖,本文依照旧制将抗战时期华侨在海南的投资情况合于广东省一并考察。。

在华侨实际投资过程中,闽粤地区也根据省情呈现些许差异。福建“米粮缺乏,闽南尤甚,而据建设厅测量及调查所得,闽北崇安等十五县有荒田十八弯三千四百二十市亩,闽南德化一县,有荒田十八万五千八百五十六市亩,苟尽取而用之,于粮食自有重大裨补。”⑨振道:《香港闽侨组组建设公司》,《闽政月刊》1940年第7卷第3期。著名侨领陈嘉庚也曾主张福建经济建设“……尤注意于粮食,教育,两种问题,该次两事,一为支持抗战之主力,一为完成建国之基础,无论政府与民众,均当全力以赴之”①振道:《侨领陈嘉庚氏返闽慰问》,《闽政月刊》1940年第7卷第3期。。因此,华侨在福建选择投资农业主要是为了解决本省粮食缺乏的问题,种类以稻谷为主。1934—1943年间,华侨投资成立的农垦公司共计8家。

战时广东地区的华侨垦殖分两种类型,一种是以政府为主导,以安置归难侨为主,共开办有3个垦殖区和1个林场;一种是以华侨自主投资经营为主,主要集中在海南,以经营农垦、矿产为主②根据林金枝等人的调查,这些企业初期多为开发矿产,矿产开采完毕后在原有地方种植树胶。林金枝:《近代华侨投资国内企业史资料选辑》(广东卷),福建人民出版社,1989年,287页。。1933年,琼崖实业局成立,之后陆续颁布了《琼崖民有荒地承垦暂行章程》《琼崖小矿业权呈请简章》等,吸引华侨投资。根据统计,1937—1945年间,华侨在海南岛投资22户,投资金额为11万;其中仅1933—1936年间就有17家矿业公司开幕,请领矿区34处,占地约90800公亩,职工总数超过一万人③林缵春:《海南岛之矿业》,《边事研究》第5卷第1期。。1935年,琼崖实业局对海南岛胶园分布区域、兴办年月、总面积及株数等进行调查,显示自抗战以来胶园以每年一所的速度迅速增加④林缵春:《海南岛之产业》,琼崖农业研究会,1946年,102页。。

三、影响战时华侨投资区位分布的因素

从抗战时期华侨投资国内的区域分布来看,影响战时华侨投资区位选择的因素主要有以下几个方面:

(一)政治中心

自1925年国民政府成立后,首都历经广州—武汉—南京—重庆几地更迭,期间还交织着陪都、行都之说⑤杨蕾:《抗战时期筹建西京陪都问题研究》,西北民族大学2008年硕士学位论文;马少萍:《南京国民政府洛阳行都研究》,河南大学2015年硕士学位论文;贾琦伟、李文苓:《抗战后期建都论战的重新审视》,《广东社会科学》2015年第3期。。首都超然的政治地位早在国民政府成立初期就已彰显无遗,南京市府以“南京既为国都所在……各省协助首都建设费皆有至充足之理由”为名,将首都建设经费问题上升至国家层面,要求各省进行分摊。在经费分摊的讨论中,国家权力得到强化,中央地位上升至顶峰。1930年,南京国民政府建设委员会制定《西北建设计划》,后又决定将长安定为陪都,一时间西北地区成为全国关注的焦点,上至政府高层,下至普通学生,均纷纷赴西北考察,提出了不少西北建设计划。反观这一时期的西南,“不特割据的现象依然存在,而且苛捐杂税日益加重”,直至1937年底国民政府迁渝,重庆成为全国的政治中心,对以重庆、四川为中心的西南地区建设开始日益加重。择都之争归根到底是一个国家政治、经济、文化中心之争。

华侨虽远在海外,却敏锐地捕捉到首都对于国民政府特殊的政治意义,以及由此带来的巨大的经济利益。将国民政府首都变迁的时间轴与华侨集中投资华东、大后方的时间相对应,不难发现两者存在大量重合,华侨在国内的投资区位始终围绕首都位置的转移而改变。

(二)抗战局势

抗日战争是影响近代中国发展的重大事件,抗战初期,由于局部战争主要集中在东北区域,尚未对华侨投资国内造成重大影响,华侨投资的区位选择主要围绕政治、经济中心展开,以华东、华南地区为主。随着战事发展,日本侵略者的步伐从东北延伸至华北、华中,华侨投资事业受到重大创伤,迫于形势,华侨投资的区域撤退至以西南为主的大后方地区。

至于闽粤侨乡,华侨投资区域最初集中在广州、厦门等经济发达的沿海城市,抗战全面爆发后,华侨投资地区转移至以龙岩、南平、韶关等地为主的闽西北及粤北山区。

(三)经济政策

抗战初期,无论是国民政府制定的《特种工业奖励法》《华侨回国兴办实业奖励法》《华侨投资国内矿业奖励条例》等一系列法令法规,还是地方政府发布的《华侨回闽兴办实业奖励章程》,均将华侨投资范围划定在农矿工商事业,而对于交通、金融等行业则有所限制。在政府政策的引导下,抗战初期华侨投资主要集中在生产性行业方面。

抗战后期,在国民政府的主导和强力推动下,以重庆为中心的大后方金融网全面铺设开来。到1941年8月止,抗战大后方仅陆续新设的银行总行分支行就有543所。数量众多的银行一方面构建了大后方严密的金融网,为坚持抗战发挥了重大作用;另一方面也导致游资过分投资于商业,造成市场秩序紊乱等一系列问题。在这种背景下,1941年12月国民政府财政部公布《修正非常时期管理银行办法》,规定新设银行除县银行和华侨资金内移设立银行者外,一概不得设立。后为顾全金融稳健,防止投机者假借华侨名义开设银行,国民政府又制定《华侨资金内移请设银行审核标准》,提出“华侨出资最低额须达资本总额百分之五十一以上方准设立”,且“申请设立银行之华侨随申请设立银行注册文件一并呈送以凭审核”等条件①《财政部关于华侨实业银行注册事宜的有关文书(附股东会议录、章程等)》,中国第二历史档案馆藏,全宗号:三(6),案卷号:1020。。正是在国民政府投资政策的引导下,太平洋战争爆发后,海外华侨开始注重对大后方金融业的投资,并由此开始建立起一批侨资银行,通过银行资金间接资助生产。

(四)华商网络

族裔(群)网络通常被用来解释海外移民在祖籍国的投资,21世纪以来,学术界在华商网络对我国外商直接投资的促进关系方面达成基本共识,海外华侨被认为是侨乡经济社会发展中举足轻重的变量。在市场体制不健全时期,熟悉的侨乡环境、相通的语言、已有的社会关系,为其跨国投资提供了便利。根据林金枝统计,1937—1945年间,华侨在广东、福建地区的投资额分别是1100万元、1200万元,占同时期华侨投资国内总额的近三分之一②林金枝:《近代华侨投资国内企业史资料选辑》(福建卷),福建人民出版社,1985年;林金枝:《近代华侨投资国内企业史资料选辑》(广东卷),福建人民出版社,1989年。。虽然抗战后期华侨投资重点转移至西南地区,但闽粤北部的韶关、龙岩等地依旧吸引了不少华侨投资,以至有评论认为,侨资、侨汇和华侨捐赠是侨乡社会发展的决定力量。

结语

海外华侨是中华民族的重要组成部分,孙中山先生曾对华侨给予高度评价,称他们是“革命之母”,此结论既是针对华侨为辛亥革命所作之贡献,亦可适用于华侨在抗日战争中发挥的作用。抗日战争时期华侨通过人力、物力、财力等方式支援祖国抗战,为抗日战争的胜利做出了重要贡献。如果说捐赠和汇款起到了“输血”功能的话,投资则是变“输血”为“造血”,其带给中国抗战经济的影响更为深远。

从战时华侨在国内投资空间分布可以看出,政策对于华侨投资区位选择具有举足轻重的影响。从国民政府定都南京,到提倡西北开发,直至1937年迁都重庆,华侨投资大后方始终围绕着国民政府政治中心的转移。这种政策倾向性同样影响着华侨投资行业的变化,抗战初期政府侨资引进政策主要集中于为抗战直接提供生产性消费的行业,造成华侨投资主要集中在垦殖、矿产等行业;随着政府经济政策的变化,吸引海外游资,保障国内金融安全成为国民政府侨资引进政策的主导,大批侨资银行集中成立,成为大后方金融网的重要组成部分。这种强烈的政策引导性投资,使得战时华侨投资在区位选择、行业分布上呈现出高度集中的特点,也为集中华侨资金支援祖国抗战发挥了积极作用。