战前澳大利亚的金山庄与华商的跨太平洋商业网络初探

黄艺平[澳大利亚]粟明鲜

(1.广西艺术学院,广西 南宁 530000;2.江苏师范大学澳大利亚研究中心,江苏 徐州 221116)

一、引言

自19世纪中国人进入澳大利亚,因其自身对中国货品的需求,就开始建立起自己的商业网络。从起步到发展,这一商业网络始终都与祖籍地密切相连。而澳大利亚华商阶层兴起后,使之既服务于当地华人社区大众,又与中国密切相连者,便是一批有一定规模又有信用的具备金山庄性质的商铺或商行①1840年代之后,北美大陆和澳大利亚相继发现金矿,大批广东民众奔赴金山和“新金山”淘金,梦想发财致富,基本上都是经由香港出境。由于大批人员聚集在那些地方,自然也对中国货品需求急剧增加,于是,在香港的一些商家便应运而生,专门供应这些地方的华侨之需,除了各类日用杂货,也代为办理找换和汇款业务,帮助华侨将所赚银钱汇回家乡,接济亲人,称为金山庄。香港南北行中也有相当多的商家从事此项业务,故金山庄也成为南北行中相当重要的一个组成部分。具体到澳大利亚,上述香港的金山庄是通过当地的华人商铺和商行来执行上述业务的。有关香港的金山庄,详见香港南北行公所网站:www.nampakhongassnhk.com的“南北行历史简介”;亦见李培德:《香港华人商业:历史与文献》(Exhibition on Hong Kong Chinese Business:History and Documents),香港大学图书馆网络文章,未具日期,载香港大学图书馆网站https://lib.hku.hk/general/research/guides/HKChiBusHistory.pdf(访问日期:2019年9月22日)。由是,本文将在澳大利亚的华人商铺和商行具备以上功能者,亦称为金山庄。。它们通过香港为中转,从事汇款、借款和存款等业务,发挥着重要的连接作用,比如为居澳华人传递给其在国内家人的侨批(又称“金信”“银信”,即华侨汇款)。然而,目前对澳大利亚华人历史已有的诸多研究,虽已有文章谈及华工的银信问题,也触及澳大利亚存在专门办理银信的机构,但可能因种种原因,尚未有对这些具备金山庄性质的商铺或商行进行专门的探讨②常增书:《澳洲淘金华工的“银信”》,载王炜中主编:《第二届侨批文化研讨会论文选》,香港:公元出版有限公司,2008年,第455—460页。。

在既有的侨批(银信)相关研究中,学者们通过各种研究角度揭示了侨批的作用,如马明达、黄泽纯①马明达、黄泽纯:《潮汕侨批局的经营网络》,《暨南学报(人文科学与社会科学版)》2004年第1期。认为广东潮汕地区侨批局在19世纪随着侨批业务逐渐发展起来,并于20世纪30年代前后形成了功能齐全、纵横交错的经营网络。郑一省②郑一省:《“猪会(汇)”侨批网络初探——广西杨梅镇普济村为个案》,《八桂侨刊》2018年第4期。认为广西容县普济村的海内外人士,在互动的岁月轨迹中,共同建构了一种“猪会(汇)”侨批网络,并通过这种侨批网络加强了海内外的亲情。焦建华③焦建华:《近代侨批跨国网络与国家关系研究》,《厦门大学学报(哲学社会科学版)》2015年第5期。认为国家因素在侨批网络研究中不可或缺,虽然网络可以成为跨国的存在,但跨国网络发挥效力的场域还是在国家之内,不能枉顾国家利益而自行其是。石坚平④石坚平:《战后广东四邑侨汇体系的恢复与重建》,《五邑大学学报(社会科学版)》2014年第2期。通过研究二战结束后四邑侨乡社会以现代银行金融系统和邮政系统为主体的官方侨汇网络体系得到迅速恢复和重建,认为随着海外巨额侨汇的涌入,四邑侨乡的部分侨汇转化为金融资本,有力地推动了以金山庄、金号、银号、地下钱庄和零售商店为主体的社会民营侨汇体系的恢复和发展。邓达宏⑤邓达宏:《国际移民书信对侨乡教育的影响》,《八桂侨刊》2014年第4期。通过研究原生态的国际移民批信,阐述了华侨在极端困难的生存环境下,仍积极捐资助学,兴办学校教育,培育人才,推动侨乡教育事业发展,高度赞扬了他们热爱家乡、重视侨乡教育的爱国情怀。这些研究对澳大利亚华商中的金山庄在沟通侨居地和祖籍地的商业交往及网络构建、增进亲情乡谊、促进侨乡金融业的运营与发展、对侨乡教育与社会发展的影响等,都有着重大意义。而张慧梅、刘宏⑥张慧梅、刘宏:《海外华商网络的多重交织与互动——以新加坡华人侨批和汇兑业为例》,《中国社会经济史研究》2020年第3期。以新加坡中华总商会、行业公会及个人为研究对象,探讨三者之间的关系,分析经营侨批汇兑业的商人如何借用行业公会及总商会来建立并维系自己的商业网络,进而总结这种互动如何影响中国近现代社会经济发展。赵昌⑦赵昌:《商会与20世纪初澳洲华商的商业网络——以1917年鸟修威雪梨中华商务总会购茶事件为中心》,《八桂侨刊》2019年第3期。以1917年购茶事件检验了澳洲华商网络的运行效率,认为随着购茶事件的发展变化,鸟修威雪梨中华商务总会与华人商号、中国领事馆以及澳洲政府频繁互动,进一步确认了总商会的职能角色,巩固了其在华商网络中的核心地位。这些研究则直接对华人商会的商业网络进行了研究,对本文的研究具有一定的启示意义。本文根据检索澳大利亚相关华商档案和报刊记载,拟通过对第二次世界大战前澳大利亚华人社区中相关商行的梳理,对它们在跨太平洋商业网络关系中的作用作一初步探讨。

二、澳大利亚华商与金山庄

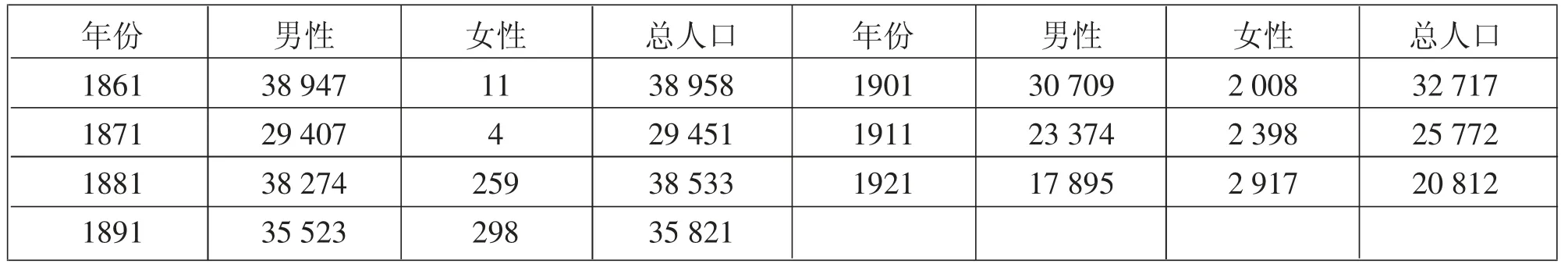

1788年,首批英国人正式登陆悉尼海湾,标志着英国人占领这块南太平洋的澳大利亚大陆并开始其殖民统治。但澳大利亚是个移民国家,从19世纪初起,中国人便开始涉足这块土地⑧根据记载,最早进入澳大利亚生活的中国人,是1818年来自广州的麦世英(Mak Sai Ying)。见Valerie Blomer,An Alien in the Antipodes:The Story of John Shying,unpublished manuscript,1999;“A Native Canton”,Signals123,June-August2018,pp.66-69.,并很快就成为开发和建设这片土地的主要力量之一。1851年,澳大利亚发现金矿而掀起的淘金热,吸引了大批中国人前来寻梦;十年后,华人在澳人口达到高峰,共计有38958人⑨虽然自麦世英之后,亦有华人陆续抵澳发展,但中国人大批移居澳大利亚,则是始于19世纪中叶。1848年,澳大利亚开始从中国厦门引进契约劳工,首批抵澳者120人。淘金热兴起后,澳大利亚终止了从中国引进契约劳工,代之以大批的广东四邑(即新宁[台山]、新会、开平、恩平四县)和珠江三角洲粤语方言区(亦即通常所指的广府话方言区)的广府人。1857年,维多利亚的华人有25424人。详见:Sing-wu Wang,The Organization of the Chinese Emigration1848-1888,San Francisco,1978;张秋生:《首批华工入澳时间考》,《暨南学报(哲学社会科学版)》1992年第4期。。在淘金潮消退之后,很多华人选择留了下来。华人不仅在澳大利亚的淘金史上书写了重要的一页,同时也为发展澳大利亚的农业,尤其在甘蔗、香蕉和蔬菜等种植业方面,做出了极大的贡献①Cathie May,The Chinese community in Far North Queensland,James Cook University,1974;Conor Johnson,The Chinese Contribution to Agriculture in the Cairns District from1870to1920,James Cook University|HI3284.,并且在19世纪澳大利亚各地开发过程中,华人乡村商铺的建立与商业网络的扩展如影随形,成为澳人开疆拓土保驾护航的后盾。也就是说,在19世纪末就已经开始的排斥亚裔尤其是中国人的情形下,表面上虽然白人统领一切,但在表象之下,沉下心来的华人在澳大利亚广袤乡村地带的商铺(或者商业网点)则起着维持当地日常所需甚至文化交流的功能②Loy-Wilson,Sophie."Rural geographies and Chinese empires:Chinese shopkeepers and shop-life in Australia."Australian Historical Studies45.3(2014):407-424。。只是这些华人的工作和商业成就受到了欧裔居民和当地政府的严重歧视和排斥,他们的居住和移民活动也受到了严格的限制,在此后遍布全澳的排华浪潮中,在澳华人人口急剧下降。由此发展到1901年澳洲各殖民地脱离英国的殖民统治而成立澳大利亚联邦时,主张“白澳主义”(White Australians)已成为朝野共识,继而颁布并实施排外拒亚的“白澳政策”(White Australia Policy)③有关澳大利亚“白澳政策”的详细论述,详见:John Fitzgerald,Big White Lie:Chinese Australian in White Australia,University of New South Wales,2007。亦见张秋生:《“白澳政策”的兴衰与二战后澳大利亚对华移民政策的重大调整》,《八桂侨刊》2014年第1期;张安德:《试论“白澳政策”的渊源、演变及其终结》,《湖北大学学报(哲学社会科学版)》1995年第2期。。由是,在澳华人人口逐年减低(见下表1)。

表1 澳大利亚华裔移民人口的统计(1861—1921)④Year Book of Commonwealth Australia,No.18,p.952。

从1880年代开始,那些在淘金热消退后坚持留下来的中国人,逐渐显示出向大城市和地区重点城镇迁移的现象,并且大都集中在澳洲东部地区,尤以悉尼(Sydney)和墨尔本(Melbourne)为最⑤C.Y.Choi,Chinese Migration and Settlement in Australia(Sydney:Sydney University Press,1975),pp.29,52.。随着澳大利亚城市建设的持续发展和扩张,留居澳大利亚的中国人,除了那些仍然坚持在各地乡镇中开设商铺和从事种养业以建立乡村商业网络之外⑥详见:Janis Wilton,“Chinese Stores in Rural Australia”,in Kerrie L.MacPherson(ed.),Asian Department Stores,London and New York:Routledge,2013,pp.90-113;Sophie Loy-Wilson,“Rural Geographies and Chinese Empires:Chinese Storekeepers and Shop-life in Australia”,Australian Historical Studies,Volume45,issue3(2014),pp.407-424。,大多都涌进都市,经营进出口贸易、从事农产品和蔬菜水果的批发销售供应以及食品杂货业,由是,一批商人和店铺相继出现。1901年的统计表明,华商占新南威尔士(New South Wales)华人总人口的35.6%,占维多利亚(Victoria)华人总人口的31.1%;十年后澳洲人口普查结果显示,上述比例变化甚微,华商占澳洲华人总人口13.7%,共有3352人⑦杨进发著,姚楠、陈立贵译:《新金山:澳大利亚华人(1901—1921年)》,上海译文出版社,1988年,第63页。澳大利亚学者的一项研究表明,一位名叫“金泰”(Kum Tiy)的华人受制于当地限制亚裔移民发展的政策,其在悉尼所经营的“新金泰”(Sun Kum Tiy)号商行,尽管在19世纪下半叶已将分店开到了维多利亚,但没有机会做大,失去了良好的发展机会。见Darryl Low Choy,“Lost Opportunities:The Case of a Chinese Merchant of Late Colonial Sydney”,Chinese Southern Diaspora Studies,Volume Eight,2019,pp.102-128。新金泰号商行在19世纪末还极为活跃,其广告可见“睹物怀人”,《广益华报》(The Chinese Australian Herald)1895年6月28日,第6页;但进入20世纪初,因世事沧桑,已经收盘。见“世事沧桑”,《广益华报》1905年10月7日,第2页。。

澳大利亚华商群体的出现和商铺的扩展,又与当时在香港的金山庄有着密切的关系和联系。金山庄出现于香港成为英国殖民地之后,正好碰上1840年代末在美国西海岸加州发现金矿,吸引了大批广东沿海地区的华工取道香港前往淘金;几年后,澳大利亚墨尔本也发现金矿,又吸引了大批广东珠三角和四邑地区的华人取道香港,奔赴那里寻梦,并将此地称为“新金山”,而此前蜂拥而至的淘金圣地美国加州的三藩市(San Francisco)就变成了“旧金山”。为适应源源不断的华工及华人移民前往北美和澳大利亚以及南洋各地,以满足其对中国货品的需求,一批主要由广府人经营的、专门供应海外华侨华人并为其服务、以沟通东西方贸易为主的商号,便在香港应运而生,专营北美和澳大利亚大洋洲市场的称“金山庄”①详见冯邦彦著:《香港华资财团(1841—1997)》,香港:三联书店,1997年。。

因香港的金山庄名气大,辐射东西,沟通内外,背靠广东腹地,网络强大,利用其转口贸易中心的优良地位,大批来自广东珠三角和四邑地区的华工,便以此为基地,为前往“旧金山”和“新金山”预做准备。为此,这些金山庄业务的最大特色,便是在经营一般货品出入口之外,还代办存汇款和华工出国事宜,充分发挥“人、财、物”流通的功能。而因这些华工大多未曾受过教育,目不识丁,金山庄还起着保姆的作用,即帮助他们购买船票、出国体检、申请出国文件以及在等候外国批复的出国证件期间的住宿安排等等,属于一条龙服务②李培德前引文:《香港华人商业:历史和文献》。。澳大利亚的华人基本上都是来自广府话方言区,其华商中从事和经营的业务与进出口货品等相关的那些店铺和商号,也都具有金山庄的性质:都是在向居澳乡梓提供他们所需的家乡物品,传递家书,办理汇款,也代理华工出入境等事务。或者说,这些澳大利亚华商的店铺和商号就是以香港为基地的金山庄的联号,反之亦然。以香港为基地的金山庄,也有其直接分号开在澳大利亚等地者。比如香港正利生金山庄就在悉尼开设分号,直接与东莞籍著名商人叶同贵主持的利生公司(Lee Sang&Co.)合作,共同发展③《雪梨利生公司香港正利生金山庄》广告条,《东华报》(Tung Wah Times)1931年1月17日,第4页。。香港永益利金山庄的总司理余钧和是中山县石歧人,跟悉尼安益利号诸位股东原本就熟悉。1925年4月,他前来澳大利亚考察商务④《华商来游澳洲》,《民国报》1925年5月2日,第6页。,就与安益利号合作,正式建立了联号关系⑤《香港永益利金山庄迁铺广告》,《东华报》1926年1月23日,第6页。。甚至原安益利号的股东林渭滨(Lum Way Bun)⑥林渭滨是1897年从广东香山(中山)县赴澳发展,见Way Bun[also known as Woy Bun][includes8photographs showing front and side views and left and right thumb prints][Issue of CEDT in favour of subject][box253],NAA:SP42/1,C1930/5237.,也在此后不久回港担任永益利金山庄的司理人,加强双边的联系与合作⑦《香港永益利金山庄特别广告》,《民国报》(Chinese Republic News)1935年6月22日,第7页。。

由于澳大利亚华商主要集中于东部的大都市,兼营金山庄业务的商号也大多集中于此,以悉尼和墨尔本最为集中。根据19世纪末20世纪初在上述两大城市发行的中文报纸《广益华报》(The Chinese Australian Herald)、《东华报》(Tung Wah Times)、《民国报》(Chinese Republic News)和《警东新报》(The Chinese Times,此前称《爱国报》此后称《民报》)所登的华商广告,可以看到墨尔本有下列商号和店铺兼营金山庄业务:新华昌(Sun Wah Chong)、妹记(Ah Muey Bros)、新同安(Sun Tong On)、两利号(Leong Lee)、均恒盛(Quang Hang Shing)、恒益号(Hang Yick)、新祥安(Sun Chong On)、兴记(Hing Kee)、新源盛(Sun Goon Shing)、怡昌号(Gee Cheong)、同昌号(Hong Cheong)、新广盛(Sun Kwong Sing&Co.)、永享公司(Wing Young& Co.)、添杨果栏(Tim Young & Co.)、者利顿果栏(Geraldton Fruit Company)、广裕丰(Kwong Yee Foong &Co.)、广美隆(Kwong Mee Loong)、永兴隆号(Wing Hing Loong & Co.)、永利源(Wing Lee Goon & Co.)、许如(H.Anguey&Sons)等等。而在悉尼,这样的商号更多,举其大者:安昌号(On Chong&Co.)、源泰同记(Yuen Tiy Tong Kee)、永安果栏(Wing On & Co.)、义益号(Gee Ick)、煦记号(Hoy Kee & Co.)、利生号(Lee Sang &Co.)、合利号(Hop Lee&Co.)、合生号(Hop Sing and Co.)、合益号(Hop Yak&Co.)、芳利栈(Fong Lee Jang&Co.)、合和号(Hop War&Co.)、新广兴(Sun Kwong Hing)、泰利果栏(Tie Lee&Co.)、永和兴(Wing War Hing& Co.)、新三才(Sun Sam Choy & Co.)、新昌盛(S.U.S.Dockson & Co.)、经兴号(King Hing & Co.)、裕生盛(Yee Sang Shing&Co.)、广泰和号(Kwong Tiy War&Co.)、广和昌(Kwong War Chong&Co.)、广生果栏(Kwong Sang&Co.)、广兴昌(Quong Hing Chong)、广荣昌合记(Kwong Wing Chong)、益珍号(Yet Jing&Co.)、永兴泰胜和(Wing Hing Tiy Sing War&Co.)、永生果栏(Wing Sang&Co.)、永泰果栏(Wing Tiy&Co.)、永元果栏(Wing Yuen&Co.)、公利盛(Goon Lee Shing&Co.)、新华隆国记(Kwock Kee&Co.)、穗丰号(Shiu Fung and Co.)、和隆合记(War Loong&Co.)、泰昌号(Tiy Chung&Co.)、广华元有限公司(Kwong Wah Yin&Co.)、张炳记(Chong Bing Kee)、品芬号(Pang Fong)、福安果栏(Hook On&Co.)、安和泰号(On War Tai&Co.)、安和昌号(On War Chong&Co.)、安益利号(Onyik Lee&Co.)等等。

当然,金山庄性质的华商店铺并不仅仅限于澳大利亚的大城市。19世纪末至20世纪上半期经营香港与澳大利亚各埠客运轮船的航运公司,有劫行东方轮船有限公司(The Eastern&Australian Steamship Co.Ltd)、澳东轮船公司(Australian Oriental Line)、中澳船行(China-Australia Mail Steamship Line)、日本邮船株式会社(Nippon Yusen Kaisha)、德国邮船公司(Nord-Deutscher Lloyd)等,虽然这些轮船公司所属船只最终目的地主要就是悉尼和墨尔本,但其沿途所停靠的澳洲东部沿海大埠的华商店铺,许多也具有与上述商号同样的性质,如昆士兰州(Queensland)首府布里斯本埠(Brisbane)的佑生号(Yow Sang&Co.)、孙祖佑公司(S.Jueyow&Co.)、萧庚盖号(S.King Koi Fruit Merchants)、安和泰号(On War Tai&Co.)、泗和号(See War&Co.)、亚帝号(A.Day & Co.)、彩新栈(Joy Sun Chan & Co.)、广生昌号(Kwong Sing Chong & Co.)、洛锦顿埠(Rockhampton)的述记号(Sut Kee & Co)、汤时威炉埠(Townsville)的福和栈(Fook Wah & Co.)及坚时埠(Cairns)的利生号(Lee Sang&Co.)和新顺利号(Sun Shun Lee)。即便是在内陆的一些早期华人聚集的重要市镇,许多华资商号也兼具金山庄的功能。比如,在维多利亚州(Victoria)华人称之为“大金山”的品地高埠(Bendigo),有悦昌荣(Yat Cheong Wing)、新德源(Sun Ack Goon)和安隆号(On Loong)等,孖辣埠(Ballarat)有锦源隆(Kum Goon Loong)和均治合(Koon Dip War)以及西澳(Western Australia)首府普扶埠(Perth)有广同盛(Kwong Hoong Shing)等等。

上述所列的华商店铺与商号表明,除了经营日用杂货和生活必需品与果蔬之外,兼顾汇款回国、存款和借款等业务是其一大特征。悉尼唐人街上著名的广和昌商号,就是一直从事汇款回国的金山庄业务。该商号主要创始人李春(Phillip Lee Chun,亦叫李临春)是香山(中山)人,1875年便来到澳洲谋生。澳大利亚联邦成立后,他与另外二位香山同乡张兆英(Joung Jan)和李天斗(Lee Tin Yon)合股,在悉尼华埠的坎布炉街(Campbell Street)44号创办了上述商号。经一番努力,有所成就后,就于1910年代初将商号搬迁到华埠正街的德信街(Dixon Street)46号经营。从其长期以来在中文报纸上所做的广告来看,该商号的金山庄业务特点是“代梓友付金信回家包派到府立取回音”①《广和昌》广告条,《东华报》1905年3月11日,第4页。。由香山(中山)籍富商欧阳南(David Young Narme)主持的悉尼著名商号安益利,也同样是“设汇兑局”,经营汇款②《安益利》广告条,《民报》(The Chinese Times)1925年8月29日,第5页。。与此同时,这些商号也吸纳存款和经营借款,兼具了银行的基本业务。出于对这些商号的信任,许多华工把历年辛苦所挣的钱存进了这些商号。比如一位在悉尼当了14年家庭仆佣的华工,就把他自己约1000镑的历年积蓄存进了安益利号商行里,以获取额外的利息③吴祯福主编:《澳大利亚历史:1788—1942》(一),北京出版社,1992年,第185页。。

而这些金山庄性质的商行和公司,也通过其制定的收费标准,不仅规范其服务,也获取相应的利益。例如,位于悉尼的民国报也以其办的优势设置金信局,提供这方面的服务。1920年,该金信局就特别厘定此项业务的规则如下:“(一)付金信:在本埠交到付寄者,每磅收信资七片士,由坑上以及外省外埠付寄者,每磅收信资九片士;(二)本信局由雪梨埠民国报届时金信,汇返中国内地,由石歧民国报金信局司理人李襄伯办理分派;(三)各金信自本部收到之后,其银两即由本报担任,如有遗失等事,均可问雪梨民国报赔补;(四)各金信到香港时,即照香港司零单时价,折合中国省城毫子银分派,查司零单市价,时有高低,本局一于照各家之金信局正价分派;(五)外埠各友付银,祈用银纸,或打笠纸,或买邮局票(即文尼柯打),(或抱士讷纸)付来方合,如用仄纸付来,须加仄用为要”①《民国报金信局启事》,《民国报》1920年2月7日,第6页。。由此可见,各家的金信业务都比较全面,按照同业经营的惯常操作收取手续费等②《代收银单扣用》,《广益华报》1909年7月17日,第2页。,其收益颇为可观。

三、金山庄的商业网络

澳大利亚华商中的这些从事金山庄业务的商号,基本上都与香港的金山庄联号。华英昌(Wah Ying Chung)是香港著名的金山庄,于19世纪末由陈姓台山商人所创设。该商号在北美各大埠都设有联号,澳大利亚也不例外,设在墨尔本唐人街③《英华昌》广告条,《平报》(The Chinese Times)1917年7月7日,第1页。。其在美、澳的联号通常会收集一定数额的汇款订单,才会把款项汇到香港。在香港的华英昌随即便把收到的“仄纸”(英文支票cheque的粤语译音)拿去银行兑现,于扣除手续费后,便知会其在广东内地的联号发送汇款。当然,在这项服务中,华英昌所得之利润并不止于手续费,还通常会根据汇价变动而出售“仄纸”,获取差价④李培德前引文:“香港华人商业:历史和文献”。。而澳洲的那些金山庄,也在香港有其各自的联号。比如广和昌,其在香港的联号早期是连甡栈,后来是广万隆、广和丰金山庄;而和隆号、利生号及广荣昌和记在香港的联号,则分别是同德昌金山庄、正利生号与恭宽栈号⑤《和隆号》、《利生号》及《广荣昌和记》广告条,《东华报》1920年2月21日,第2页。。前述之布里斯本的泗和号此前一直与香港的合利栈联号,但因后者经营不善,遂于1906年取消与该香港金山庄的合作⑥《特别告白》,《东华报》1906年6月23日,第5页。,另找到香港宝源兴金山庄联号合作⑦《泗和号》广告条,《东华报》1919年1月23日,第4页。。

而坐落于悉尼佐治大街(George Street)223—225号的安昌号,则是由原在广州经商的南海籍富商刘汝兴(Thomas Yee Hing)所开设。刘家世代经商,家境富有,在广州大新街与一德路交界处设有公司,经营进出口贸易,与十三行的洋商多有交往。19世纪60年代,刘汝兴看到澳洲正处于大力发展的时期,且华人众多,正是开展金山庄生意之良机,遂携资闯澳,在悉尼设立分号,以便和广州联手,沟通中澳贸易,是当时悉尼唐人街颇具规模的大商行,除了销售各种中国土货产品及开展与香港及周边太平洋群岛的贸易之外⑧安昌号从1880年代开始,便开通从悉尼至太平洋中位于赤道附近横跨东西南北半球区域的吉尔伯特群岛(Gilbert Islands)的航运,有自己的船队,在此设立分号,进行贸易,开采矿产。Henry Evans Maude,“The Co-operative Movement in the Gilbert and Ellice Islands:A Paper Read to the Seventh Pacific Science Congress,Auckland,New Zealand,February,1949”,South Pacific Commission,1949,p.65.,也成为最早开展金山庄业务的当地华商之一。当时在澳华工多属文盲或半文盲,所赚血汗钱虽然不多,但总要想方设法寄回家乡赡养家小,但由于近代金融、邮政、交通和信息传播网络还很不健全,这些华侨把血汗之资与家书寄给亲友往往比较繁难。因递送的机构和程序比较庞杂,广东珠江三角洲及四邑地区对漂洋过海谋生的人带回家乡的汇款和信件称为“银信”,或“信银”,或“金山信”⑨刘进:《媲美徽州文书的跨国民间文献——五邑银信》,《五邑大学学报(社会科学版)》2010年第1期。。这些汇款一般银额不大,通常将银钞和平安家信装入一个小信封里,信封正面盖有“银信”字样以示重托,“银”和“信”相连,通过他们信赖的金山庄、银号寄送。安昌号早期在澳洲揽收金粒和款项,为华工代写书信,然后开列清册返送总行,再由总行负责出面通知广州商行结汇,并按华工提供的县邑地址由专人分送到家,快捷安全妥当,声誉卓著,商号也由此获得了较大的利益。据目前已发现的安昌号代在澳华人收转银信的多份实寄封文件,显示出该公司在1865年已开始代办银信事项,延续20多年,估计经手银信在万封以上,转兑金汇不下10余万两,表明其在澳洲华商所经营的金山庄业务中占据重要地位①常增书,前引文。。

澳大利亚的华商致富后,许多人便返回香港和内地投资,而这些店铺商号,也反过来成为其在澳洲金山庄的联号。其最著名者,即原籍皆为广东省香山(中山)县的几位成功的商人,于19世纪末20世纪初从澳大利亚携带资金返回香港和中国内地,他们所创办的四大百货公司,亦同时经营金山庄业务。19世纪末,马应彪(Ma Ying-piew)在悉尼先后开设了永生(Wing Sang&Co.)、永泰(Wing Tiy&Co.)、生泰(Sang Tiy&Co.)三间果栏,经商颇为成功。1892年去到香港,两年后在香港开设华信庄及永昌金山庄,开办侨汇兼经销进出口商品的生意;1900年,他在香港创办了中国第一家百货公司——先施公司②对先施公司和永安公司的起源和发展,详见连龙章:《从商业文化考察家族企业的人治与制度、信任关系的研究——以上海永安百货公司与先施百货公司的家族管理文化为例子》,香港理工大学硕士论文,2019年。。之后,他仍然以先施公司的名义继续经营金山庄生意,并将其此前在悉尼开创的永生果栏(公司)作为其金山庄的联号③《永生果栏》广告条,《东华报》1905年1月7日,第4页。。而根据1920年代初便到澳大利亚留学随后留居在悉尼接替父亲成为永生公司总经理的马亮华(Mar Leong Wah)的经历来看,他在进入永生果栏后,协助该公司获得大量订单,到1927年6月底结束的财政年度,使永生公司的年营业额达到十万镑,成为当时执澳中贸易牛耳的几大澳洲本土贸易公司之一。这其中便是因为永生公司是香港先施公司联号企业之缘故④生于1904年1月6日的马亮华,其父马辛已(Mar Sun Gee)为永生果栏襄理。于1921年5月来到悉尼留学读书。1923年初获准进入永生果栏实习,十年后成为永生公司总经理。见:Mar Leong-Ex/c Wife,NAA:A1,1937/90;Mar Leong Wah,Mr and Mrs Tso Tsu Chen[issue of Certificate of Exemption in favour of subject],3unknown passengers[arrived ex AORANGI on9April 1937],7unknown passengers[arrived ex AWATEA on9April1937],2unknown passengersd[arrived ex MONTEREY on19April 1937],4unknown passengers[arrived ex AWATEA on16April1937]and14unknown passengers[arrived ex WANGANELLA on19 April1937][all subjects departed ex TAIPING from Sydney on21April1937][box343],NAA:SP42/1,C1937/3294.。此外,在其它大埠,亦有商行作为其联号,比如昆士兰州布里斯本的萧庚盖号⑤《萧庚盖号广告》广告条,《民国报》1920年5月22日,第4页。。1907年,郭乐(James Gock Lock)从澳大利亚回到香港,和兄弟一起创办了永安百货公司,同时兼营永安货仓、大东酒店、永安纱厂和永安金山庄,此前其在悉尼经营的永安果栏(公司),同时成为了香港永安金山庄在澳洲的联号⑥《永安果栏》广告条,《东华报》1920年12月25日,第1页。;而在昆士兰州北部重镇坚时埠,自20世纪初年便已成立的利生公司(Lee Sang&Co.),也是其联号⑦利生公司于1907年由来自中山县的李泗(Lee See)和李开(Lee Hoy)兄弟在凯恩斯开设,销售中国土特产和当地日用商品及果蔬产品,做进出口贸易,同时兼办银信业务,具有金山庄性质,与香港永安公司联号。1928年时,其年营业额就达到15 000多镑;5年后,年营业额达26000镑。见:Poo Sing,NAA:A1,1935/10658和Lee See Gilbert-Chinese-arrived30July 1938in Cairns aboard TAIPING-departed16May1948from Cairns aboard CHANGTE,NAA:BP210/2,LEE SEE G.。此后,原先作为创办永安果栏的股东之一的蔡昌(Choy Chong),也紧跟在郭乐之后从悉尼回到香港,创办瑞永昌金山庄,并在1912年创办了大新百货公司⑧郑宝鸿、简慧诗主持:《百业回首》“第三课:金山庄”,见香港电台耆力量网站https://app4.rthk.hk/special/elderly/study_details.php?mid=25.。

金山庄经营的业务以侨汇或者“银信”为主,最终是要送达到具体的侨属家庭,其终端是在侨乡,由此,澳洲的这些经营金山庄的商号也通过香港与侨乡的商号、钱庄或银号(行)联号,从而完成侨汇的发出与送达。比如说,永安果栏在中国内地的联号是中山县石岐永安公司、东莞城连陞商店⑨《永安果栏》广告条,《东华报》1920年2月14日,第1页。;广和昌在中山县石岐的联号是连甡栈、蚨源银铺,永生果栏在中山的联号是石岐先施燕梳公司①燕梳是英文insurance(保险)的粤语音译。;布里斯本的萧庚盖号、合兴号(War Hing&Co.)与安和泰号(On War Tai&Co.)的国内联号则分别是石岐先施保险公司及各处银铺、石岐集成银铺以及石岐泗和隆②《永生果栏》广告条、《广和昌》广告条、《萧庚盖号广告》广告条、《合兴号》广告条、《安和泰号》广告条,《民国报》,1920年5月22日,第1页、第4页。。为了更好地与在澳华商公司及华侨联络,提供银信及其它金融服务,这些华侨祖籍地与香港金山庄联号的商行,也把广告做到澳大利亚的华文报纸上。比如广东省香山(中山)县石歧镇和兴昌金银号,早在1900年便开始在《东华报》刊登广告,呼吁香山邑人通过悉尼的新三才号汇款给香港的肇和祥金山庄或者通过悉尼的合和号汇返香港的合和栈,再由上述两间金山庄通过在石歧的该商号,将金信(银信)送到各自家中③《和兴昌金银号》广告条,《东华报》1900年6月16日,第3页;《和兴昌金银号》广告条,《东华报》1901年6月19日,第4页。。可见,与家乡的相关银号或银庄的联号合作,无论是对居澳华人的家人生活及当地社会经济发展,都有着相当大的作用④澳大利亚学者Michael Williams在其《荣归故里》一书中,就专门辟出一章讲述“金信”或者“银信”对其家人和故里的重要性。见Michal Williams,Returning Home with Glory:Chinese Villagers around the Pacific,1849-1949,Hong Kong University Press,2018,pp.98-119。。

这些在澳洲的金山庄还兼具移民留学的落地服务代理机构。如果说,香港的金山庄在办理华工出国亦即移民,以及那些已经在北美和澳洲定居下来的华人后代出外留学的相关出境与旅行手续方面起着重要作用,那么,澳洲的这些金山庄则承担与上述香港金山庄联络沟通并在其落地澳洲境内后的接应服务等事宜。澳大利亚国家档案馆(National Archives of Australia)现存有近千份清末以来到第二次世界大战之前的粤人赴澳留学档案,相关宗卷所披露的信息表明,许多小留学生在获得中国驻澳大利亚总领事馆签发的留学护照及澳大利亚内务部核发的入境签证后,皆是先将护照寄往香港相关的金山庄联号,由其负责安排船期,代为联络寻找这些小留学生在航海旅途中的同行监护人。待这些小留学生抵达澳洲港口后,他们的父辈便在当地华商的金山庄派人陪同下,去到海关,为其办理入境手续。如果他们还需要去往父辈在澳洲内陆的乡镇,在其父辈无暇前来入境口岸接应的情况下,这些金山庄还负责将这些孩童送到目的地,充分体现其“人、财、物”流通的服务功能⑤有关清末以来,即20世纪初年之后到第二次世界大战爆发前,来自广东省珠江三角洲粤语地区的小留学生赴澳留学的情况,详见粟明鲜编著:《民国粤人赴澳留学档案汇编》(中山卷),广东人民出版社,2016年。。例如,来自香山(中山)县的留学生刘锡南(Shik Narme)和缪玉兰(Yock Larn Mew),就是在香港的先施公司金山庄安排下,搭船来到悉尼。安排他们前来留学的亲戚及监护人,是新南威尔士州内陆小镇天架埠(Tingha)的永兴隆铺(Wing Hing Long&Co.)东主刘作舟(Jack Joe Lowe),后者就是在悉尼的金山庄永和兴号派人陪同下,为上述二位留学生办妥海关入境手续⑥Narm,Shik-Chinese student on passport,NAA:A1,1925/21721;Miss Yock Larn Mew Chinese on Student’s Passport,NAA:A1,1931-3859.;来自新会县的小留学生黄瑶(Wong Yew)、黄彩(Wong Toy)兄妹及李乾信(Lee King Sing),在香港安排其赴澳行程的金山庄是恒宝昌,而在墨尔本接应的金山庄则是永享公司⑦Lee King Sing-Student’s passport,NAA:A11931/5998;Wong Yew-student passport,NAA:A1,1929/117;Wong TOYStudent passport,NAA:A1,1927/16694.;来自开平县的冯炎(Fung Yim)、冯权(Fong Kin)、潘柏长(Pack Chong)、潘邦基(Poon Pong Kee)等小留学生,都是在香港的金山庄永祥益号安排下赴澳,由在墨尔本的两利号负责接应和为他们办理报关入境手续⑧Fung Yim-Canton student’s passport,NAA:A11924/30898;Fong Kin-Student on passport,NAA:A1,1924/6137;Pack Chong-Student passport,NAA:A1,1923/25909;Poon Pong KEE-Students passport,NAA:A1,1927/8978.。

四、结语

澳大利亚华商中的金山庄业务,是其跨太平洋商业网络的重要组成部分,随着第二次世界大战的爆发而逐渐萎缩,最终被现代银行和其它方式所取代。但在长达半个世纪左右的时间里,这些业务不仅为相关的商行获取了利润,也维系着在外乡梓与家乡的联系,为海外华人社区与侨乡的密切关系构筑了渠道,其所运送的侨汇,对于侨乡的经济生活和社会发展有着相当大的促进作用。