形旁在形声字识别中的优势作用*

李昀松 陈启杨 吴 岩 李天虹 段如君

(东北师范大学心理学院,长春 130024)

1 引言

形声字是指由表示意义的形旁和表示语音的声旁所组合而成的汉字,如形声字“财”的形旁“贝”表示金钱,与该形声字的语义相关,声旁“才”的发音“cai2”与该形声字发音一致。联结主义理论认为词汇的阅读理解需要统合字词的形、音、义三种信息(Seidenberg,2011)。就形声字而言,其识别过程既需要通达形旁所表达的语义信息,也需要获得声旁所表达的语音信息。以往研究已经明确形旁、声旁在形声字识别中的重要作用(迟慧等,2014;王协顺,吴岩,赵思敏,倪超,张明,2016),但就形旁和声旁的相对重要性还未达成一致意见。这也涉及到汉语字词的解码。对于汉语字词语义解码过程存在两种观点,一种观点认为,由于汉语是表义文字,难以通过其字形去推断发音,因此在汉语字词阅读中,汉字的语义直接由字形通达(Taft & van Graan,1998)。另一种观点认为汉字的语义通达需要形、音转换,这是因为形声字的存在给亚词汇语音通路提供了便利,读者可以通过声旁的激活通达整字音、义(Tan & Perfetti,1999)。前者一般被称为直接通达模型,后者为语音中介模型。由于形旁表义,根据直接通达模型,形声字识别中形旁应该发挥主要作用,形声字的识别是依赖于语义信息的,通过语义通路识别汉字是一种默认的心理规则,而不需要经过声旁的激活。相反,语音中介模型认为声旁的激活才是形声字识别的主要通道。

基于此争议,Hung,Hung,Tzeng 和Wu(2014)利用脑磁图(magnetoencephalography,MEG),在实验1 中要求被试进行同音判断任务,结果发现声旁发音和整字发音一致时,被试的反应时显著减小,并且声旁主效应会引发M170、M250 和M350 三个脑磁成分的变化;实验2 要求被试对前后出现的两个汉字进行同义判断,结果发现形旁语义与整字语义高相关时,被试的反应变快,但在MEG 结果中未发现任何显著性效应。由此,Hung 等认为声旁的效应要强于形旁,在形声字识别中发挥更为主要的作用。然而Williams 和Bever(2010)的实验不仅在语义判断任务中发现了显著的形旁透明度效应,即形旁与整字语义相关程度越高,读者对形声字的反应越快,还在汉字判断任务中发现模糊形旁的形声字比模糊声旁的形声字更难辨认。可见,个体在识别汉字时更依赖于形旁所提供的信息。Williams和Bever据此推论形旁所提供的亚词汇语义通路是形声字识别默认通路。

但有研究者认为,单独操纵形旁和声旁的特征,并对两者进行比较的研究设计很难获得可靠的结论。因此,Wang,Zhao,Zevin 和Yang(2016)在同一实验中同时操纵形旁和声旁,在汉字判断任务中进行研究。结果发现,声旁在频率上的变化引发了P200 和N400 的变化,而形旁仅引发N400 的变化。因此,研究者认为在同时考虑声旁和形旁信息的情况下声旁的作用更早且更强,并结合以往研究(张积家,王娟,印丛,2014)从声旁在形声字中所占空间的比例较大,以及声旁结合率较低等声旁所携带的正字法信息的角度进行解释,从而认为声旁具有优势效应。

然而,吴岩、王协顺和陈烜之(2015)的研究发现,和位置判断任务相比,汉字判断任务中,声旁结合率(声旁可以形成的汉字的数量)所引发的ERP 效应更早且更强。该研究将其解释为假字的存在,以及对真假的判断将被试的注意力吸引到汉字的结构上,从而扩大了正字法信息在汉字识别中的作用。吴岩等的研究证实汉字判断任务并不适合探究形旁和声旁的相对作用,尤其在形旁和声旁所占的空间不对等的情况下。因此需要在更符合自然语言理解过程的情况下揭示形旁和声旁的相对作用问题。命名任务便是符合要求的任务之一。在命名任务中,被试只需要对屏幕上连续呈现的字词进行命名,而不需要做任何其他反应。此外,在命名任务中不需要假字的存在,因而不会扩大形旁或声旁所携带的正字法信息的作用。

本研究采用ERP(event-related potentials)技术,在被试对形声字进行命名的过程中探究形旁和声旁的相对作用。操纵的变量为形旁频率和声旁频率,即形旁和声旁作为独体字时的使用频率。频率是字词固有的属性,作为部件时,如果其频率特征仍可以影响形声字的识别,那么说明在加工形声字时,涉及到了部件所代表的亚词汇水平的加工。同时,如果高频声旁与低频声旁所诱发的 ERP 波幅在某些时程中存在显著差异,则说明声旁在此加工阶段对形声字识别产生了显著的影响。对于形旁激活时程的探究逻辑与声旁相同。最后通过对比形旁频率和声旁频率发挥作用的时程和强度,来揭示形声字识别中形旁和声旁的作用。

根据以往研究(吴岩等,2015;Hsu,Tsai,Lee,& Tzeng,2009;Taler & Phillips,2007;Wu,Mo,Tsang,& Chen,2012),本研究预期形旁和声旁频率的高低会引发P200 和/或N400 的变化,并且在不存在扩大汉字正字法信息的情况下形旁的作用更强。这是因为以往研究表明,在考虑声调的情况下,只有26%的形声字的声旁和整字发音完全相同(周有光,1980)。当用字频加权时这种比例会更低,因为频率越高的字往往发音越不相同(Shu,Chen,Anderson,Wu,& Xuan,2003)。但读者如果通过形旁语义去推知整字的语义,准确性会达到60%以上(Williams & Bever,2010)。可见,声旁的表音有效性不如形旁的表义有效性。据此,本研究推断在自然阅读中形旁应该具有优势作用,表现在脑电变化上,预期形旁频率会引发早期脑电成分,如P200 的变化,而且该效应持续的时间也较长。

2 研究方法

2.1 被试

共有19 名大学生参与了实验,其中男生6 名,女生13 名,平均年龄21.89±2.42 岁。所有被试都为右利手,视力正常,汉语为第一语言,普通话标准,实验前被试签署知情同意书。

2.2 实验设计和材料

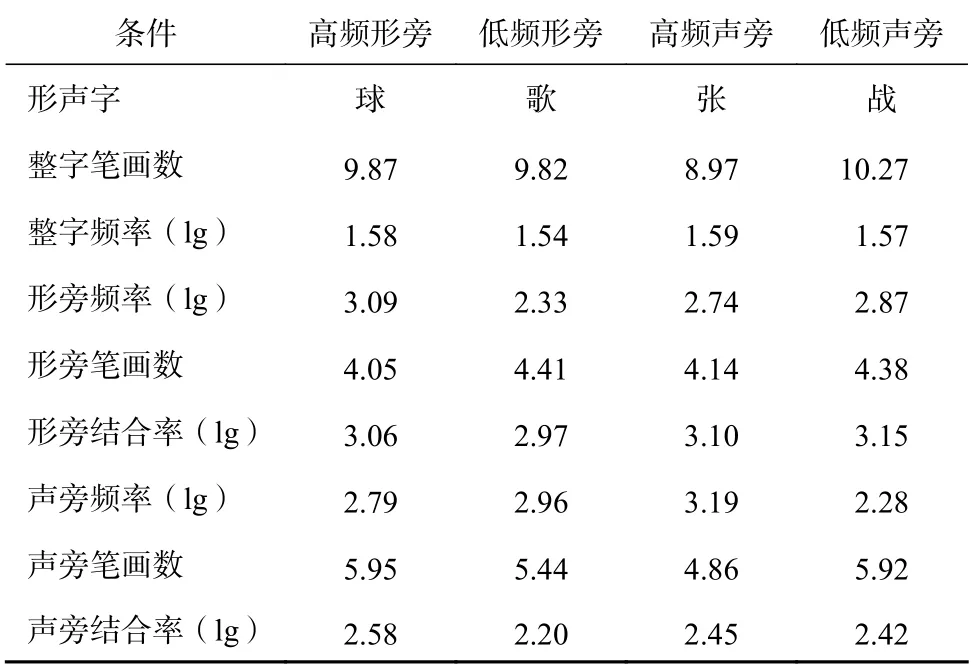

本实验分别操控4 种条件(高、低频形旁和高、低频声旁),每种条件包括40 个形声字,并通过汉语网络数据库(http://lingua.mtsu.edu/chinesecomputing/)确认每个材料形旁和声旁的频率。如表1所示,高频形旁条件与低频形旁条件仅在形旁频率上有差异,形旁的平均频率在两种条件下分别为1236 次/百万(范围:593~3161 次/百万;SD=562 次/百万)和209 次/百万(范围:4.84~528 次/百万;SD=155 次/百万),且二者差异显著,t(39)=10.38,p<0.001。两种条件在整字笔画数、整字频率、形旁笔画数、形旁部件结合率(包含形旁的所有汉字数)、声旁频率、声旁笔画数以及声旁部件结合率(包含声旁的所有汉字数)上均相互匹配,配对t检验结果显示这些差异均不显著,ps>0.10。同样,高频声旁条件与低频声旁条件仅在声旁频率上有差异,声旁的平均频率在两种条件下分别为1588 次/百万(范围:592~3734 次/百万;SD=1050 次/百万)和194 次/百万(范围:0.52~472 次/百万;SD=165 次/百万),t(39)=8.47,p<0.001。

表1 形声字材料的样例及各种属性

另找15 名不参加正式实验的在校大学生(男生6 名,女生9 名),要求其判断形声字材料的发音规则性,即形声字是否与其声旁发音一致(不考虑声调),采用2 点量表(0 表示“否”,1 表示“是”),将15 名被试均判断为“1”的形声字记为发音规则字,最后,采用5 点量表(1 表示“非常不相关”,5 表示“非常相关”),要求被试判断形声字材料的语义透明度,最后将平均分大于等于4 的记为语义透明字。高频形旁、低频形旁、高频声旁和低频声旁语义透明字的比例分别为0.48、0.45、0.52 和0.48;发音规则字比例分别为0.33、0.45、0.40 和0.38。卡方检验结果显示这两种属性在高频形旁条件和低频形旁条件之间,以及高频声旁条件和低频声旁条件之间差异均不显著,ps>0.10。

2.3 实验程序

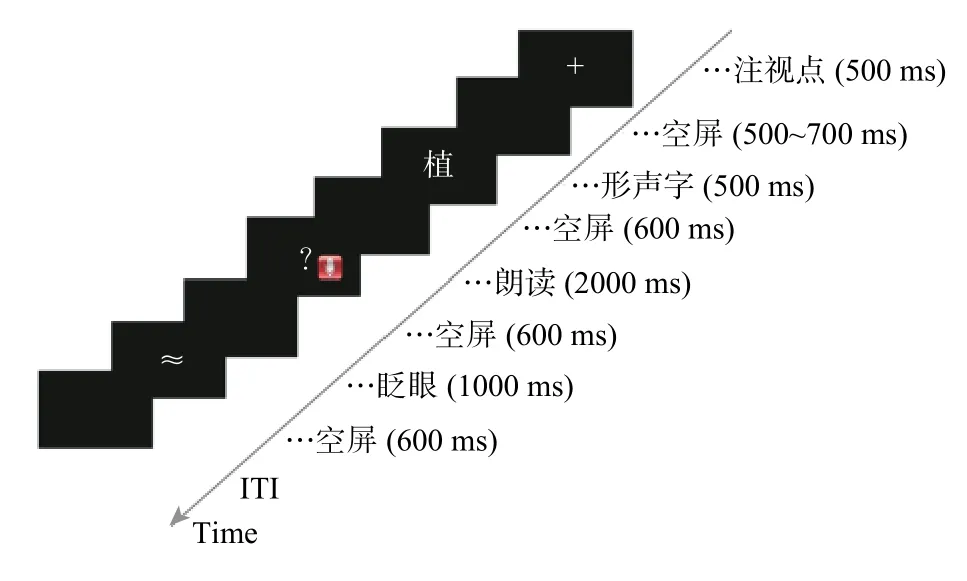

每个试次开始均呈现屏幕中心的注视点,呈现时间为500 ms,之后随机出现时长500~700 ms的空屏,空屏消失后呈现500 ms 的形声字,接着是600 ms 的空屏。空屏之后会出现2000 ms 的“?”,当问号出现时被试需要将之前呈现的形声字读出来并用麦克风记录,接着是600 ms 的空屏。之后会呈现一个符号“≈”,持续时间为1000 ms,在此期间,被试可眨眼或短暂休息。随后是600 ms的空屏。在实验开始前进行练习熟悉实验流程。正式实验时,被试每完成40 个试次后可进行休息。具体流程如图1。

图1 命名实验流程图

2.4 脑电数据记录与分析

通过64 导Ag/AgCl 电极帽记录ERP 数据,并将左乳突作为参考电极,利用双电极记录垂直眼电波幅和水平眼电波幅,所有电极的电阻均在5 kΩ以下。利用Neuroscan 采集并分析脑电信号。分析带通滤波0.05~30 Hz。软件自动剔除眨眼伪迹并排除大于±100 μV 的数据。以形声字出现为零时刻点,分析时程为−150~550 ms。−150~0 ms 为基线。

3 结果

3.1 P200(200~300 ms)

将头皮平均分为6 个区域,每个区域各包含6 个电极,分别是左前区(F5,F3,F1,FC5,FC3,FC1),右前区(F6,F4,F2,FC6,FC4,FC2),左中区(C5,C3,C1,CP5,CP3,CP1),右中区(C6,C4,C2,CP6,CP4,CP2),左后区(P7,P5,P3,PO7,PO5,PO3)和右后区(P8,P6,P4,PO8,PO6,PO4)。将声旁/形旁频率(高/低)、脑区位置(前/中/后)和脑半球(左/右)作为自变量,对时间窗口内的平均脑电波幅进行2×3×2 的重复测量方差分析。结果发现,形旁和声旁的频率的主效应均不显著(ps>0.10)。但形旁频率×左右脑两因素交互作用显著,F(1,18)=9.96,p=0.005,η=0.356,简单效应分析结果发现,形旁频率主效应在左脑边缘显著,F(1,18)=4.18,p=0.056,η=0.188。相比低频形旁,高频形旁诱发的左脑P200 波幅更小。声旁频率×左右脑两因素交互作用显著,F(1,18)=4.72,p=0.043,η=0.208。简单效应分析在左脑或右脑都未发现显著的声旁频率主效应(ps>0.05),但是在区分高频声旁和低频声旁后观察左右脑的差异边缘显著,F(1,18)=3.08,p=0.096,η=0.139。除此之外,没有发现其他显著性效应(ps>0.10)。

3.2 N400(350~450 ms)

有研究发现,在词汇识别领域,N400 通常在顶枕区最为明显(DeLong & Kutas,2020;Wu et al.,2012)。鉴于全脑分析存在掩蔽形旁频率效应的可能性,因此,结合当前的脑电结果,在N400 时间窗口内,除了对全脑进行分析外,对顶枕区的左右半球进行了单因素重复测量方差分析,自变量为形旁频率或声旁频率。其他亚词汇加工的文献更关注顶枕区ERP 波幅的变化,且单独分析了P 区、PO区和O 区(Davis,Libben,& Segalowitz,2019)。

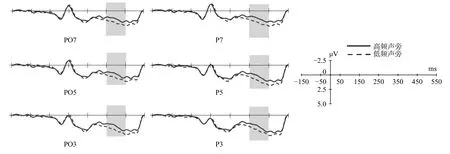

全脑分析没有发现形旁显著的频率主效应和与形旁有关的任何显著性效应(ps>0.10)。声旁频率主效应显著,F(1,18)=4.42,p=0.05,η=0.197。相对于低频声旁条件,高频声旁条件下N400 波幅更大。且声旁频率×左右脑两因素交互作用显著,F(1,18)=15.71,p=0.001,η=0.466。简单效应分析结果发现,声旁频率主效应在左脑显著,F(1,18)=9.16,p=0.007,η=0.337,在左脑,相对于低频声旁条件,高频声旁条件下N400 波幅更大。

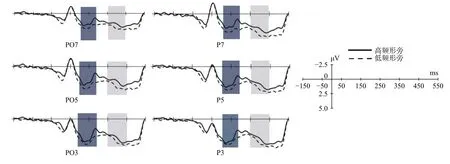

对于左后脑区(左顶枕区),发现形旁频率主效应边缘显著,F(1,18)=4.10,p=0.058,η=0.186,相对于低频形旁条件,高频形旁条件下的波幅更大。声旁频率主效应显著,F(1,18)=7.54,p=0.013,η=0.295,相对于低频声旁条件,高频声旁条件下的波幅更大。右后脑区(右顶枕区)未发现显著的形旁和声旁主效应(ps>0.05)。波形图见图2、图3。

图2 高频形旁和低频形旁条件下的平均波幅

图3 高频声旁和低频声旁条件下的平均波幅

3.3 时程分析

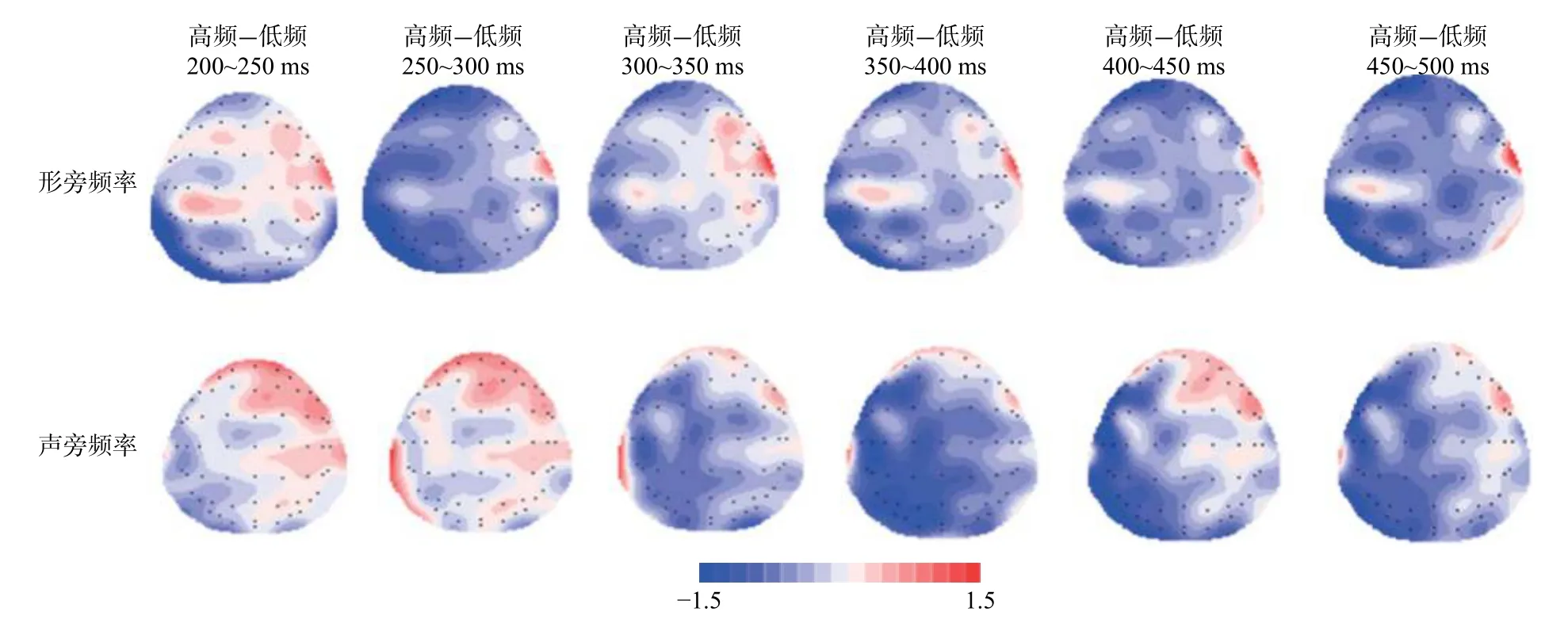

为了更清楚地分析形旁和声旁的激活时程,将0~500 ms 的时间窗口以50 ms 为单位进行切分,并在每个小时间窗口内对各个条件下的脑电平均波幅进行三因素重复测量方差分析。在此仅报告显著性效应(p<0.05)和p≤0.080 的边缘效应。在前四个时间窗口(0~200 ms)内没有发现任何显著性结果,因此不做报告。在300~500 ms(N400 主要窗口)内,分别考察全脑和左右后脑(顶枕区)的波幅差异。各时间窗口上形旁频率和声旁频率的差异情况地形图见图4。

图4 形旁频率和声旁频率的差异在200~500 ms 各个小时间窗口上的地形图

200~250 ms:形旁频率×左右脑两因素交互作用显著,F(1,18)=6.127,p=0.023,η=0.254。简单效应分析在左后脑区发现了显著的形旁频率效应,F(1,18)=6.93,p=0.017,η=0.278,相对于低频形旁条件,高频形旁条件下的波幅更小。声旁则没有发现任何的显著效应。

250~300 ms:形旁频率×左右脑两因素交互作用显著,F(1,18)=8.92,p=0.008,η=0.331。简单效应分析发现,形旁频率主效应在左脑区显著,F(1,18)=4.77,p=0.043,η=0.209,相对于低频声旁条件,高频形旁条件下的波幅更小。声旁则没有发现任何的显著效应。

300~350 ms:形旁频率×左右脑两因素交互作用显著,F(1,18)=4.60,p=0.046,η=0.203。简单效应分析发现,形旁频率主效应在左右脑区均不显著,仅发现在高频形旁条件下,左脑区激活大于右脑,且边缘显著,F(1,18)=3.99,p=0.061,η=0.181。声旁则没有发现任何的显著效应。

左后脑区发现形旁频率主效应边缘显著,F(1,18)=3.64,p=0.072,η=0.168,相对于低频形旁条件,高频形旁条件下的波幅更小。声旁频率主效应不显著。右后脑区未发现显著的形旁和声旁频率主效应(ps>0.05)。

350~400 ms:全脑分析未发现形旁显著的频率效应或显著的交互作用。声旁频率主效应显著,F(1,18)=5.08,p=0.037,η=0.22;声旁频率×左右脑两因素交互作用显著,F(1,18)=12.08,p=0.003,η=0.402。简单效应分析发现,声旁频率主效应在左脑区显著,F(1,18)=9.01,p=0.008,η=0.334,相对于低频声旁条件,高频声旁条件下的波幅更大。

左/右后脑区:在左后脑区发现形旁频率主效应边缘显著,F(1,18)=3.40,p=0.082,η=0.159,相对于低频形旁条件,高频形旁条件下的波幅更大。声旁频率主效应也显著,F(1,18)=8.05,p=0.011,η=0.309,相对于低频声旁条件,高频声旁条件下的波幅更大。在右后脑区未发现显著的形旁和声旁频率主效应(ps>0.05)。

400~450 ms:全脑分析未发现形旁显著的频率效应或显著的交互作用。声旁频率主效应显著,F(1,18)=15.78,p=0.001,η=0.467;频率×左右脑两因素交互作用显著,F(1,18)=12.08,p=0.003,η=0.402。简单效应分析结果发现,声旁频率主效应在左脑区显著,F(1,18)=6.96,p=0.017,η=0.279,相对于低频声旁条件,高频声旁条件下的波幅更大。

左/右后脑区:在左后脑区发现有边缘显著的形旁频率主效应,F(1,18)=3.81,p=0.067,η=0.175,相对于低频形旁条件,高频形旁条件下的波幅更大。声旁频率主效应也显著,F(1,18)=5.89,p=0.026,η=0.247,相对于低频声旁条件,高频声旁条件下的波幅更大。在右后脑区未发现显著的形旁和声旁频率主效应(ps>0.05)。

450~500 ms:全脑分析未发现形旁显著的频率效应或显著的交互作用。声旁频率×左右脑两因素交互作用显著,F(1,18)=15.29,p=0.001,η=0.459。简单效应分析发现,声旁频率主效应在左脑区显著,F(1,18)=6.31,p=0.022,η=0.26,在左脑,相对于低频声旁条件,高频声旁条件下的波幅更大。

左/右后脑区:左后脑区有显著的形旁频率效应,F(1,18)=4.98,p=0.039,η=0.217,说明相对于低频形旁条件,高频形旁条件下的波幅更大。声旁频率主效应边缘显著,F(1,18)=4.28,p=0.053,η=0.192,相对于低频声旁条件,高频声旁条件下的波幅更大。在右后脑区未发现显著的形旁和声旁频率主效应(ps>0.05)。

结合地形图和上述结果可以发现,形旁的频率效应大多集中在左后脑区(地形图中深蓝色部分),并从200 ms 开始一直延续到500 ms,而声旁的频率效应从350 ms 开始持续到500 ms,整个左半球脑区均有显著效应。

4 讨论

本研究操控形旁和声旁频率,结合ERP 技术,在命名任务中考察了形声字加工中形旁和声旁的作用。和以往研究结果一致,形旁频率和声旁频率都引发了显著的脑电变化(王协顺等,2016)。形旁的频率效应在左后脑区显著或边缘显著,此效应从200 ms 持续到500 ms。声旁的频率效应表现在整个左脑,从350 ms 开始持续到500 ms。但是,鉴于形旁频率效应早于声旁频率效应,而且持续的时间更长,因此本研究认为形旁在形声字加工中具有优势地位。

当前研究发现的形旁优势作用与Williams(2013)通过3 个不同实验所得出的结论相同。Williams 发现,对于汉语为第二语言的中高级学习者来说,相比形旁语义和整字语义不同时,当形旁语义与整字语义相近时被试的识别速度更快。无论声旁发音与整字是否一致,都不影响被试的识别速度。虽然在随后的汉字判断任务中,被试对于声旁被模糊的形声字也难以识别,但研究者认为这是正字法歧义的消解,并不是对语音特性的加工。因此,Williams 认为形旁透明度在形声字识别中起主要作用。Wang,Pei,Wu 和Su(2017)的研究同样证明了形旁语义透明度在形声字识别中的主要作用。在这两项研究的基础上,本研究采用生态效度较高的命名任务,在自然语言理解中进一步肯定了形声字解码过程中形旁的主要作用。

本实验结果与Tong 等(2020),王娟、马雪梅、李兵兵和张积家(2019)研究结果不一致。Tong 等采用眼动技术,强调了声旁在形声字识别中的作用。王娟等通过操纵声旁和形旁家族大小,进一步肯定了声旁的重要性。但两个研究均采用真假字判断任务,如前文所述,该任务以及假字的存在都会扩大正字法信息的作用。此外,Tong 等的研究中实验材料均为假字,而假字在实际的阅读中并不存在,因此很难反映真字的识别情况。可见,在探讨形旁和声旁的作用时,任务和材料的选择非常重要,采用生态效度高的任务和材料更有利于揭示在自然语言理解中声旁和形旁的相对作用。

Hsiao,Shillcock 和Lavidor(2006)从脑干预的角度探讨了形旁和声旁的作用,利用重复经颅磁刺激(repetitive transcranial magnetic stimulation,rTMS)分别对形旁或声旁进行干扰,然后观察形旁结合率在形声字语义透明度判断中的作用。结果发现,在无干扰的情况下,被试对形旁结合率高的形声字反应更快。而干扰负责形旁加工时,形旁结合率效应仍然显著。但当干扰负责声旁加工的脑区时,形旁结合率效应不显著。可见,声旁加工的抑制反而对形旁的作用产生了影响。该研究并未否认形旁的优势效应。无论对形旁还是声旁加工脑区进行干扰,形旁透明度效应都稳定存在,说明形旁在形声字加工中一直发挥作用。遗憾的是,本研究并未探究形旁和声旁的交互作用,未来研究需要对这一问题进行探讨。

本研究所选取的实验材料均为形旁和声旁可以独立成字的形声字。在形声字中,大部分的声旁可以独立成字,而形旁独立成字的情况相对较少。选取形旁和声旁均能独立成字是因为,在形声字识别过程中,汉字形旁和声旁的形、音、义都有可能被激活,而在形旁不独立成字的情况下,会缺失对形旁语音表征的过程,得出的结论可能有失偏颇。Zhou,Peng,Zheng,Su 和Wang(2013)在启动命名实验中也发现形旁独立成字的形声字,其形旁的语音和语义都会被激活。为了保证形旁和声旁激活的相对“平等性”,实验中选取了两个部件均独立成字的材料。与此同时也造成生态效度的损失,未来研究需要将两种情况下(即形旁和声旁独立成字和不独立成字)形声字的加工进行比较,以确定汉字亚成分是否独立成字对形声字识别的影响。

本研究结果中,形旁在形声字识别中的重要作用可以从形声字特征角度进行解释。首先,以往研究发现在整个形声字字集中,声旁能够正确提示形声字语音信息的情况不足30%,因此,仅依靠声旁去推断整字发音并不可靠(Lee,Tsai,Su,Tzeng,& Hung,2005),语音偏向的任务也需要同时整合声旁和形旁的信息才能准确地完成。其次,汉语是表义文字,汉语中的词汇语义通达包含了语音的通达,但这不是必需过程。例如,一项同时考察儿童和成人的眼动研究发现,相比于无关条件,只有与真词发音相同的假词可以在一定程度上弥补儿童在阅读中的困难,并将其归因为儿童对拼音的熟练程度,而在成年被试中并没有发现这样的效果,表明熟练的读者不需要依靠这样的信息(Zhou,Shu,Miller,& Yan,2018)。因此,汉语的特点决定了形旁的表义作用更强。

语言文字的加工涉及词/字形、语音和语义的加工。关于汉语加工过程中的解码问题,有研究者认为文字可以由字形直接通达(韩在柱,毕彦超,2009;Taft & van Graan,1998),还有研究者认为需要以语音为中介(高立群,彭聃龄,2005;Tan & Perfetti,1999),并提出形声字的存在是汉语语音中介的基础。鉴于本研究发现形旁和声旁都可影响形声字的识别,当前研究认为两条通路都存在,但是在偏向自然语言理解的任务中,形–义通路为主要通路,比较稳定,而且可以较快地进行加工;由语音为中介的通路相对次要,发挥作用的时间相对较晚。

5 结论

在不存在扩大汉字正字法信息的汉字命名任务中,形旁具有优势作用,表现在其发挥作用的时间较早,而且持续时间较长。声旁也会影响到形声字的识别,但其是在晚期阶段发挥作用。