混合式学习在小学语文教学中的应用研究

周正

部编小学语文教材四年级下册的课本中收录了茅盾先生的一篇散文《天窗》,文质兼美,贴近生活。在文章中,茅盾先生忆及儿时下雨被逼回屋和晚上被逼上床睡觉时,唯一的乐趣便是透过天窗进行天马行空的想象,天窗便成了他此时唯一的慰藉,也成了他心头永久的一扇窗、一盏灯,即使成年后想起,依然觉得温暖无比。

因为喜欢,我连着读了数遍,走出文本来看,“天窗”其实不仅仅是茅盾先生儿时心灵的慰藉,更是他唤起儿时温暖回忆的一个“意象”,小小“天窗”凝结着作者对童年美好的回忆、深厚的情感,像这样与童年相连,给人以慰藉、温暖、快乐甚至力量的代表事物,大抵每个人都有,只是经历不同、环境不同,也就不同了。疫情当前,我的学生也曾有一个“不得出门”的童年经历。在这样的境遇下,他们的别样“天窗”又会是什么呢?

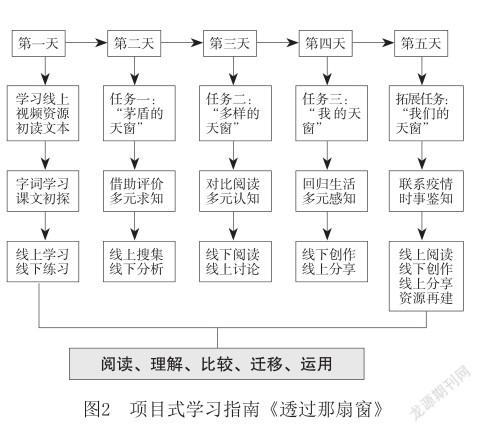

然而,线上学习受时长、受众、环境的限制,只能呈现单篇文章的解读,缺乏引导学生深入思考的途径,不能给予学生个性化解读的场域。像这样的深度学习,没有一定阅读量的积累、有价值的问题引导是无法达成目标的。既然线上学习受限,我便改变思路,设法从线下弥补,结合线上学习资源和学生疫情下的生活,设计了与之配套的项目式学习指南《透过那扇窗》,线上线下同步推送,引领学生透过“茅盾的天窗”看“自己的童年”。

为了帮助学生超越这一篇文章的方寸之地,讀得更多,想得更深,用更加多元的视角去看“童年慰藉”,我共设计了四个任务,分别是“茅盾的天窗”“多样的天窗”“我的天窗”和“我们的天窗”,其中,前三个为必选任务,最后一个为拓展任务,四个任务层层递进,加上线上教学视频,在五天的学习中逐步引入不同的材料,让学生在没有教师手把手指导的情况下,也能通过做任务,慢慢走进文本,再走出文本,引发共情。

一、“茅盾的天窗”——借助评价,多元求知

经过线上视频资源的学习,学生已经通读课文,基本掌握了字词,对文本有了整体的感知,接下来就可以进入第一个任务。

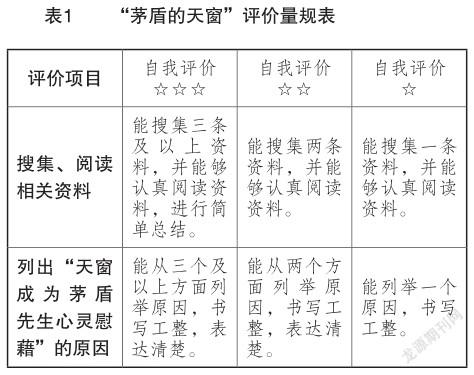

在第一个任务“茅盾的天窗”中,我为学生提供了茅盾先生创作《天窗》的时代背景等资料,让学生结合这些内容再去读课文、查资料,用思维导图的形式列举“天窗成为茅盾先生心灵慰藉”的原因,并配以细致的评价量规(详见表1),与任务同时呈现,引导学生先阅读评价标准,再去做任务。

本环节评价共分两项:其一指向搜集、阅读资料,根据学生搜集、阅读资料的数量和成果分为三个等级;其二指向思维和表达,根据学生列举的“天窗成为茅盾先生心灵慰藉”的不同原因和表达效果分为三个等级。

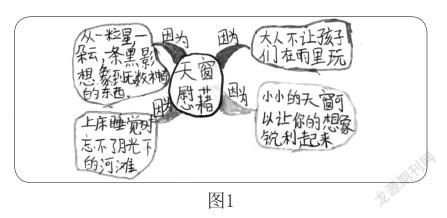

事实上,学生只要认真观看了视频资源,通读了课文,很容易就能找出“天窗成为茅盾先生心灵慰藉”的两个原因:一是下雨被逼回家时,一是晚上被迫上床睡觉时,文中的孩子都可以借助天窗进行天马行空的想象,所以把它视为自己的慰藉。但是评价量规的最高指标却是要求从三个及以上方面列举“天窗成为茅盾先生心灵慰藉”的原因。为了得到更高的分数,学生就不得不阅读更多的资料,进行更加深入、多元的思考,这样一来,评价量规不仅仅是评判标准,对学生来说,更是深度学习的导向和支架。本文展示一位学生列举“天窗成为茅盾先生心灵慰藉”的原因(如图1)。

在这样的评价和资料的引导下,学生就不再仅仅局限于课文之内,而是打开思路,感受到茅盾先生创作这篇文章时由于生活境遇而产生的苦闷,继而感受到天窗不仅仅是他童年的慰藉,也是成年后的一种慰藉,代表了他对光明和美好的向往,不知不觉就走到文本更深处去了。

不管学生能从几个角度分析、能罗列几个方面的原因,都是源于他们自己阅读思考的结果。此时,我再安排线上交流和展示,学生在相互欣赏和评价的过程中,从每个小伙伴独特的思维中,获取新的信息,产生新的感受。

二、“多样的天窗”——对比阅读,多元认知

任务二是“多样的天窗”。在这一部分,我给学生提供了两篇同类文章,分别是葛翠琳的《绿叶的梦》和樊发稼的《故乡的芦苇》。在这两篇文章中,也出现了类似“天窗”的童年慰藉,但是与《天窗》的情境又略有不同,因此我设计了对比阅读的任务,让学生找出不同文章中像“天窗”一样的童年慰藉以及成因,并说说这些不同的事物给作者带来的童年快乐有何不同。

与任务一相同,在这里也提供了细致的评价量规(详见表2)作为任务导向和学习支架。评价指向两个方向:一个是准确找出代表童年慰藉的意象,按照数量分为三个等级;另一个指向表达和书写,按照表达的效果也分为三个等级。有了这些引导,学生便会有意识地梳理、凝练自己的语言,使自己的表达更加清楚、流畅、有质量。

这个问题对四年级学生来说其实是有难度的,但他们却在对比阅读之后给了我许多惊喜。有的孩子抓住了事物的特点,谈到“天窗的快乐在于能给孩子们想象力;绿叶的快乐在于它的颜色、形状、作用;芦苇的快乐在于能玩出许多花样”。也有的孩子从人和情感的角度谈到“天窗在作者被迫休息的时候带给他快乐;绿叶通过大自然传递师生之乐;芦苇则代表着对家乡的思念,有特殊意义,所以三种快乐是不同的……”

在这个环节中,学生的阅读感悟、阅读层次是不同的,此时需要组织学生进行小组在线讨论,把自己的视角呈现出来,并结合三篇文本进行例证。学生不管从哪个角度来谈,首先要把三篇文章读进去,感受文章中的人、事、景、物……分别找到文章中代表慰藉的中心事物,并进行比较、思考和表达。不仅走出了《天窗》,更加多元地丰富了对童年慰藉这一意象的认知,再读童年回忆类文章,都会寻找类似的意象,也在不知不觉中运用了分析、综合、评价等高阶思维能力。

三、“我的天窗”——回归生活,多元感知

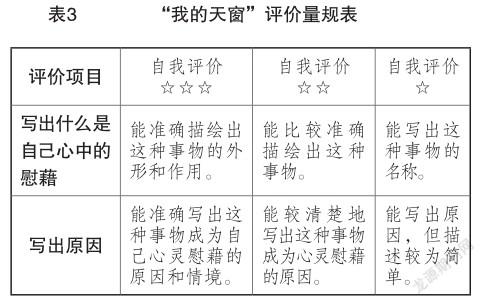

任务三“我的天窗”则把学生从文字中拉回现实,将“天窗”这一意象的属性抽离出来,回归生活,寻找自己在疫情防控期间在家中的心灵慰藉。

这里的评价量规(详见表3),对写作内容和表达效果提出了明确的标准,写什么,写到什么程度,如何写……按照不同程度的水平制订细致的标准,学生在创作的过程中,不断对照这些标准,以使自己的作品更加优秀。

在学生作品中,寒风中的格桑花、顽皮的小弟弟、停电时的小手电、自己珍藏的好书……都成了他们此时的慰藉。

经过线上分享,学生互相激发灵感,对生活细节的感觸也丰富起来,发现原来自己的生活中有这么多的事物是那么重要,原来自己的情感也可以如此丰富,原来自己的笔触也可以如此细腻。这是一个阅读、认知、感知、再创造的过程,不仅紧扣《天窗》这一课的主题,也指向了现实生活,随着一个个任务探究至此,便形成了一个阅读、理解、比较、迁移、运用的闭环,让学生真正读透《天窗》。

四、拓展任务:“我们的天窗”——联系疫情,时事鉴知

生活即教育。为了让学生更加关注疫情,让学生结合所听所感,找一找在这场没有硝烟的战斗中,谁是我们所有人的慰藉,并向他表达自己真挚的谢意,制作卡片,录制视频,发送到班级资源平台,把自己的感受变成教学的一部分。

由于是拓展任务,并没有给学生提供评价的指标,安排学生进行自我评价,但是阅读这些作品,我们不难发现,有些学生能够把视角聚焦到某一类有着特殊贡献的人,或者是自己身边的人,如疫情期间坚持维护治安的警察、保安,维持人们正常生活的公交司机,用不可置信的速度建造医院的建筑工人……能具体表述出他们做了哪些贡献,为什么可以称之为“我们的慰藉”。如果此处也给出细致的评价量规作为写作的引导和支架,学生的表达一定能更加真实、准确、精彩。

五、教学总结

经过五天的学习,本课教学圆满收官。在多元的视角下,学生不仅看到了不同人生、不同时代下的童年慰藉,更回归生活,建立了自己与文字之间美妙的联系。(如图2)

在这个项目式学习中,孩子们丰富的情感、开阔的思路、多样的表达令我惊喜,也让我深刻体会到只有教师深度思维,才能引导学生深度学习,只有老师富有思考和变化,才能带给学生更多的可能。线上教学奠基,线下引导个性化学习,双线并行,进行基于问题驱动的混合式教学是十分必要的。

正如朱永新教授所说,疫情下的在线教育最大的挑战不是技术,而是“教育”。不管是哪种教学方式,我们都应规避“告诉代替思考”“讲述代替提问”“操练代替建构”“记忆代替理解”“经验代替策略”的问题,我们需要变革的,不仅仅是教育的外在形式,更要真正地给学生赋权,激励学生成为学习的主人,帮助他们规划方向和路径,为他们的学习提供意义,为学以致用提供场域。

王充在《论衡·别通》中言:“凿窗启牖,以助户明也。”窗不仅仅是房屋的眼睛,更是沟通的媒介。细品《天窗》,学生看到了多样的童年之美,帮助学生打开“天窗”,我也体味到了别样的教学之乐。在教学中,从深度思考做起,打开自我,突破常规,换个角度和方式去教学,多用几把尺子去评价,学着从学生的角度去看远方,那风景必然美不胜收。

(作者单位:山东省济南市辅仁学校)

责任编辑:闵 婕