表思维之字从“心”说

沈 莹

(杭州电子科技大学 法学院,浙江 杭州 310018)

古人认为思维的主体是心,反映在汉字上,体现为与思考、思想、智慧相关的字常以“心”作为部首。这一现象已为诸多研究者所认识,例如:罗志翔《〈说文〉“心部字”研究及溯源》将《说文》心部字按意义分为五大类,其中包括“心之想”;林源《〈说文解字〉心部字研究》第五章“心智类研究”更细化为“有智慧”的“意志组、思虑组、闿慕组、聪明组”和“无智慧”的“忽忘组、错误组、惩诫组、愚蠢组”;雷黎明《楚系简帛“心部字族”与先民的思维观念意识》将范围延伸到了出土文献。同时,对外汉语领域尝试以“心”的形义为线索串联汉字进行教学工作(1)王春芳《以“心”部字为例谈对外汉字教学》,吉林大学硕士学位论文,2012年;吴晓璞《“心”部汉字字形、字义、文化内涵以及对泰“心”部汉字教学研究》,辽宁师范大学硕士学位论文,2017年。。但也引起了部分质疑,刘敬林《古人有关人脑思维能力的认识及其在文字构形上的反映》就认为古人已能够认识到头脑也为思维的器官(2)林源根据“虑”的字形演变历史推测“心之官则思”的观念远在“脑主神明”说之前,参林源《〈说文解字〉心部字研究》,复旦大学博士学位论文,2004年。本文也主要是从早期造字阶段进行论证。。本文从字形构造的角度对心部字、与头相关的部首以及其他部中与思维相关的字作一梳理,以证实表思维之字从“心”的造字规律。

一、“心”的引申、造字与构词

王崇曾撰文对“心”的本义和引申义进行过归纳和整理:

首先,“心”表示心脏,它是一个生理学的术语。

其次,心亦有纤细义,由纤细之义引申为“物的纤锐处,”故心字又获得了“木的尖刺与花蕊”义。

再次,如果把可见的“心”,用来表示不可见的“神”的变化的话,“心”字又并非只指人体中的一种生理结构。无论动物还是植物,则形之至精至粹之处,即称之为心。

第四,“心”字还表示思想、情感、意识、态度、性格和意志等“心理”行为。同时,心还被用来表示人的智慧之源[1]。

戴维、俞霞君从隐喻和转喻的角度来解释“心”的词义拓展,认为在转喻作用下,心作为思维器官可以表示情感、思维和性格,“《圣经》中认为心既是人生命活动的中心,也是精神活动的中心。同样在中国,心和灵有相同的意义,常常互换使用,所以有‘心灵’之说。因此心可被视为思维器官”[2]。作为部首的“心”即是在此基础上的沿用。

《说文解字》由东汉许慎编撰而成,是我国最早的一部字书,尽管在收字量上无法与《汉语大字典》相提并论,但因其所处时代恰在古今文字交替的阶段,据形据义分别部首,主要选取《说文》中的心部字进行分析。《说文》心部字共263个,根据本义,可分成如下几类(3)字义依据大徐本《说文》,另有重文22字、新附13字,这部分暂且搁置。:

表1 《说文·心部》字义分类

心部字意义类别与“心”的引申方向基本保持一致,凡“心脏、心胸、性情、情感、思维”语义范畴内的字都可以“心”为部首。在异体和同源分化角度同样能够得到印证:

异体字[3]:狂(傲慢疯癫),《说文》古文作勇(勇猛果敢),《说文》古文作恿 傲(骄傲自大),《集韵》作慠

仁(仁爱),《说文》古文作忎 和(附和相应),《正字通》作惒

同源分化字:喜(欢乐)——僖(乐)、禧(礼吉)、憙(悦)

疑(迷惑)——譺(言多礙)、儗(相疑;儓儗,痴貌)、懝(騃)

再看以“心”为核心衍生出来的双音词“心X”。不少学者在解释汉字字义演变时曾提出“由综合到分析”“词义离析”“从隐含到呈现”“义素外现”[4]等观点,重点关注“汲-汲水”“鲤-鲤鱼”“仓-谷仓”“发-头发”等单一义项的析出;也在探究双音化规律时提及意义相关的单音词凝固为双音词的情况。结合以上两种分析模式,心类双音词可分为:(1)“X心”,前置单音词和“心”构成偏正式或动宾式,前置成分起到修饰作用或发起一个动作,如“私心”“公心”“惊心”“动心”;(2)“心X”,“心”和后置单音词构成并列式,除“心脏”“心胸”“心臆”外大部分能分解作“心之X”,把“心”的义项离析出来。据此,可进一步推论“心”的意义范畴。如:

表示性情性格:心性;表示情感情绪:心情;

表示思维意志:心志、心识、心理、心灵、心知、心智、心思、心虑。

综上,“心”在古人的理解中,除“心脏、胸腔、中心”等涵义外,还与“性情、情感、思维”相关,且在具体使用中,几种意义类别相互渗透影响,体现出整体性思维的特点。

二、与“头”有关的字及其意义分析

古汉语中也有不少与头相关的字,主要收录于首部、页部、囟部和思部,通过对这些字的分析可以了解古人对头和脑的基本认识。

(一)首部字字义分析

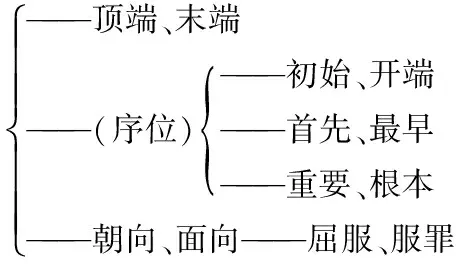

从甲骨文到金文的字形演变基本上保留了象形的意味,突出头部的轮廓、眼睛和头发等特征。《说文》中又有“県”“縣”,分别表示倒悬人首和悬挂之义。不难看出,“首”的本义是指人或动物的整个头部。“首”在文献中使用很多,发展出了非常丰富的义项,大致可以归为以下几类:

(1)头。《诗·邶风·静女》:“爱而不见,搔首踟蹰。”[6]310这是最基本的词义。“首”位于身体的最上部,其它表示顶部或末端的构件也可以称为“首”,如《礼记·曲礼上》:“进剑者左首。”孔颖达疏:“首,剑拊环也。”[6]1244

(2)引申指时间线上的初始、开端,《尔雅·释诂》:“首,始也。”[6]2568或行为、篇章序列上的首先、最早,《礼记·月令》:“首种不入。”孔颖达疏:“首即先也。”[6]1357以及表示地位上的最尊、最重要、最根本者,如“首领”“元首”。

(3)“首”包括了五官眉目,可以指朝向、面向。《楚辞·九章·哀郢》:“鸟飞反故乡兮,狐死必首丘。”[7]因战败或犯罪向他人低头,即是面部朝下,故有“屈服”之义,《后汉书·西域传》:“虽有降首,曾莫惩革,自此浸以疏慢矣。”李贤注:“首,犹服也。”[8]向人诉说他人或自己的罪状,也可称“首”,有“自首”“首告”(5)首与告同义并列,有自首、告发义。参王云路、吴欣《释“首告”》,《语言研究》,2008年第1期。等。

“首”的义项排列用图1所示:

图1 “首”的意义类别

在“首”的词义演变中未曾衍生出和思想活动相关的义项,与思考有关的形声字也就不太可能以“首”作为部首。

(二)页部字字义分析

顦、顇这两个字,《说文》均释作“顦顇”,邵瑛《群经正字》:“此为形容顦顇字,今经典《左成九年传》:‘虽有姬姜,无弃蕉萃。’作蕉萃。《昭七年传》:‘《诗》曰或憔悴事国。’《国语·吴语》:‘民人离落而日以憔悴。’作憔悴……正字当作顦顇。”(8)参邵英《群经正字》(第九册),石印本,1917年,第12页。是“顦顇”形容面色委顿,容貌枯瘦,所以从“页”。在《说文》中“顦”字还有个异体“”,释作“面焦枯小也,从面、焦。”而内心的忧虑则从“心”,许书无“憔”,但有“悴”字,训为“忧”,可见至少许慎在《说文解字》中把容貌和心理做了明确的区分。

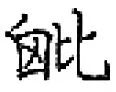

(三)囟部和思部字字义分析

在这一点上,“囟”和“囱”有一定的相似性,尽管两字的读音和造字本义并不相同。“囱”原是象形,像屋顶上的天窗,留有缝隙可以透光,因此它也有“通畅”义。如“聪”, 听觉灵敏而能够辨查是非,引申为聪明才智。《广雅·释诂四》:“聪,听也。”王念孙疏证:“聪之言通。”[17]又如“葱”,其特征是茎中空。那么“思”的造字意图也由此可知:

思《说文》:“思,容也。从心,囟声。”徐灏注笺:“人之精髓在脑,脑主记识,故思从囟。”(11)参徐灏《说文解字注笺》(第二十册),石印本,1928年,第42页。杨树达在《文字形义学》中以此为依据,认为很早就有对大脑主思虑的认识(12)杨树达《文字形义学》:“古人谓心主思虑。孟子云:‘心之官则思’,是也,故字从心。今人谓脑主思虑,造字者亦早知之,故字又从囟。囟训头会脑盖也。于此可见吾先民文化之卓越。”。但正如上文所述,“匘”只有“匘髓”这一义项,之所以用“囱”来构字,是取其“通畅”之义。段玉裁校作“思,睿也……《谷部》曰:睿者,深通川也。引睿畎浍歫川引申之,凡深通皆曰睿。思与睿双声,此亦门扪也、户护也、髮拔也之例,谓之思者以其能深通也。”[10]506

由此可见“囟”并非直接与“思维”相关,只有和“心”构成会意时,才指思想上的通透彻悟。以“囟”为构件的汉字本就不多,与思考相关的字大概只有“思”和“虑”,“虑”一说从思、虍声,一说从心、庐省声。“思”在后世文献中引申为想念、心情、思绪,和“心”以及心部字的意义类别相合,说明在古人的观念中还是把“心”作为最主要的思维器官。

三、其他部首表思维之字的构成

《说文》中另有一小部分与思维相关的字分散在其他各部中,如:

《言部》:“諰,思之意。从言从思。”[5]53

《教部》:“斆,觉悟也。从教从冂,冂尚矇也,臼声。學,篆文斆省。”[5]69

《肉部》:“脀,騃也。从肉丞声。读若丞。”[5]88

《见部》:“觉,寤也。从见,学省声。一曰发也。”[5]178

《女部》:“媮,巧黠也。从女俞声。”“孈,愚憨多态也。从女巂声。读若隓。”“嬯,迟钝也。从女臺声。阘嬯示如之。”[5]263-264

《子部》:“疑,惑也。从子止乚、矢声。”[5]310

战国时期心部字大量增加,罗志翔以《战国文字字典》为来源,发现将近三分之二“心部”字为《说文》所无[20]。雷黎明不仅认同“心部字族”在战国楚系简帛文献中呈现出迅速膨胀的态势,还从语义上归纳出这一阶段心部字的字义量增加、通假义比重较大等特征[21]。究其原因,可追溯至稷下道家的作用:“‘思’作为心的能力,根本来自于精气……思而能通的结果便是智慧。”[22]孟子曾游历于齐,荀子曾任稷下学宫祭酒,受稷下道家风气影响,《孟》《荀》中增加了相当一部分有关心的论述。无论道家还是儒家,之所以在春秋战国之际尤其关注心,在于试图将人与“禽兽”相区分,从人性的角度提出修养的方法,以达到“治”的效果。这也是中国古代心表思维与近代脑主思维立论的根本不同。

不过此时对“心”的理解和阐述已经融合了儒、道、阴阳的哲学思想,而早在甲骨文、金文中就有心部字表示思维的例子:金文的悆(忘)、宪(敏)、念(想)、惷(愚)、忽(忘)、恁(常思)、悊(智)、惟、愚、志等;甲骨文的(智),都表示心之想(15)参罗志翔《〈说文〉“心部字”研究及溯源》,黑龙江大学硕士学位论文,2002年,第25、45页。。不妨从原始的生理机能作一推测:当人开始有意识地自主思考时,往往会从自身体验出发来认识自我和世界。最直观的感受是心脏的律动,心的跳动意味着生命的存续和气血的流畅,因此性情、情感以及高级思维活动的原初动力就被划归为心的作用(16)林源将思维分为理性思维、情感思维和直觉思维,认为:古人有意将“思”“虑”这两个表示理性思维意义的字同其他表示情感思维、直觉思维的怀、念、悟等字区别开来,在字形中加入“囟”,以此来表明大脑在理性认识中的作用。参林源《〈说文解字〉心部字研究》,复旦大学博士论文,2004年,第9页。。而心脏处于人体比较中心的位置,又加深了对这一观念的认可。这种朴素的关联为之后的儒家、道家、阴阳家等吸收,并发展出各具特色的学说。例如儒家在阐发“仁义礼智”四端时也倾向于从人的自然属性入手,来说明“仁义”之可行和实现的途径。戴震在《孟子字义疏证·性》中论道:“人生而后有欲、有情、有知,三者,血气心智之自然也。”[23]人有血气精神故有生命,有喜怒哀乐之情、声色臭味之欲、是非美丑之辨,而这都是由“心”所主导。因此无论是顺善还是正恶,都强调修身之要在于“正心”。

四、小结