朱启钤《哲匠录》与20世纪初中国设计史研究之滥觞

文/何振纪(中国美术学院 设计艺术学院)

朱启钤,字桂辛,中国古建筑保护与研究的先行者,中国营造学社创始人,因其祖籍贵州紫江(今贵州开阳),又称朱紫江或紫江朱氏。朱启钤于1872出生于河南信阳,早年曾任职于矿务总局与京师大学堂,后又担任北洋政府交通部长以及内务总长等职。1919年,朱启钤出任南北议和北方总代表,在赴沪途经南京时于江南图书馆发现了手抄本 《营造法式》。1923年,朱启钤与陶兰泉历经2年时间校印《营造法式》完成,由此开启中国近现代“营造学”研究的先河。由于其时“营造学”的核心是对建筑的研究,因而学界多年来对朱启钤的研究主要是来自古建筑学领域的学者。然而,仅从今日“建筑学”中的古建筑研究角度切入,其实已与百年前朱启钤所处的学科发展背景有所不同。在上世纪二三十年代,朱启钤所言及的“营造学”实际上要比今天针对古建筑的研究宽泛得多。这尤其能从中国营造学社创办后,朱启钤于《中国营造学社汇刊》上刊载的《哲匠录》及其编纂蓝图里看到(见图1)。

图1 朱启钤(1872-1964)

一、衍义的“营造”

“营”和“造”二字结合使用自古便有,如《通典·职官》: “掌管河津,营造桥樑廨宇之事。”当中 “营造”所指与今天理解的作为动词的“建筑”的意思相通,即把 “营造”等同于 “建造” “营建”,但这其实忽略了“营造”一词本身除了指“营建、建造建筑”之外,还有 “制作”“构造” “编造”等其 他含 义。如《隋书·百官志》谓: “太府寺,掌金帛府库,营造器物。”其中 “营造”指的是“制作器物”。还有南朝傅纟宰曾在其 《明道论》中谓: “唯竞穿凿,各肆营造,枝叶徒繁,本源日翳,一师解释,复异一师,更改旧宗,各立新意。”由 此可见,古时“营造”一词还有 “构造” “编造”的意思。“营造”一词与“建筑”最为相关的“营建” “建造”之意在现今被强化,这很可能与《营造法式》的重新发现以及中国营造学社的成立所产生的影响相关(见图2)。

图2 《中国营造学社汇刊》封面书影

朱启钤于1919年作为北方总代表在赴沪展开南北议和途中路过南京江南图书馆时,发现了宋代李诫的《营造法式》手抄本,成为该书得以再度流行的一个契机。李诫为北宋时著名的土木工程营造匠师,自北宋元祐七年(1092)起从事宫廷营造工作,历任将作监主簿、丞、少监等职,官至将作监,监掌宫室、城郭、桥梁、舟车营缮事宜。《营造法式》原名《元祐法式》,初于宋哲宗元祐六年(1091) 完 成, 后 又 于 绍 圣 四 年(1097)重新编修为《营造法式》并于崇宁二年(1103)刊行。该书由34卷组成,分5部分: “释名” “制度”“功限” “料例” “图样”。仅从 “释名”部分的建筑类型及构件名称的解释中便可看到,该书称为“营造法式”主要乃是指建筑、工程方面的“营造”,字面上的确与今天所称“建造”一词十分接近。朱启钤在发现《营造法式》后与陶兰泉进行了校对并在1923年刊印面世,从而使得该书受到学界所关注。在创办中国营造学社之时,朱启钤更将李诫奉为中国古代建筑匠师的圭臬,这在一定程度上更加强化了“营造”一词趋于主要指向“营建” “建造”为核心的含义。尽管李诫仅有《营造法式》一书传世,但据相关记录可知其博学多闻。除 《营造法式》外,另有 《琵琶录》《马经》 《六博经》等著述问世,说明李诫不仅在建筑工程方面能力出众,同时在其他方面亦极具才华并富有心得(见图3)。

图3 中国营造学社重印宋李诫《营造法式》书影

中国营造学社既以 “营造”命名,并且在最初之时设 “营造”与“法式”两组,亦足见 《营造法式》对学社创办的影响。早在发现《营造法式》之前,朱启钤在担任内务部总长一职时,便对北京故城进行过设计改造,并首次定义了“修旧如旧”的设计保护内涵、出台了首个《胜迹保护条例》,同时将社稷坛改建为中央公园,又以西华门武英殿改做展览室,称“文物陈列所”,成为日后建立故宫博物院的原型。此外,朱启钤于1916年初到津榆铁路任职之时又组织过北戴河海滨地方自治公益会并担任会长,负责海滨的地方管理、建筑规划、开发建设等事宜。在发现《营造法式》以后,朱启钤将其经营实业之所得收入用以支持和推动中国“营造学”研究的发展。1925年,朱启钤组织成立营造学会,与阚铎、翟兑之搜辑营造方面的佚书史料以及图纸,并且制作模型。1930年,朱启钤得到中华教育文化基金会补助,纠集同志组建中国营造学社。后又邀得梁思成、刘敦桢等加入学社,从事相关研究工作。从中国营造学社众多具有与建筑专业相关背景的成员及关于中国古代建筑的研究成果可以看到,20世纪前期“营造”一词逐渐形成了围绕着“建筑” “工程”作为核心而发展起来的趋势。

尽管朱启钤在建筑工程领域久负盛名,然而其对“营造”研究的理解较今人视之为对“营建、建造建筑”的研究却灵活得多。以《哲匠录》为例,便可以发现中国营造学社所研究的范畴除了与“营造”相关的方面外,还有 “叠山” “造像”以及 “攻守”等各种内容,这实质上已超出了今天专业细分明显的背景下对“建筑” “工程”研究的一般理解。由此可以看到朱启钤对“营造学”的探索其实并不局限在今天所称的“建筑学”范畴内。中国营造学社所称之“营造”实质上是以“建筑”为中心而横跨众多研究领域的集合。就此意涵而言,朱启钤的研究甚或早在20世纪之初便已形成了类似于今天所谓“跨学科”的探索路线,可以说这些“不同”学科在朱启钤眼里其实是相互连通的,并没有绝对的界限。其时构成这一研究取向的基础,不仅是由于朱启钤研究兴趣的广泛所致,更是由于其身上深厚的传统文化积淀与身处20世纪初中西文化交汇碰撞的情景之中所触发其自身敏锐的学术洞察力而来(见图4)。

图4 朱启钤《蠖园文存》扉页书影

二、《女红传征略》:《哲匠录》的雏形

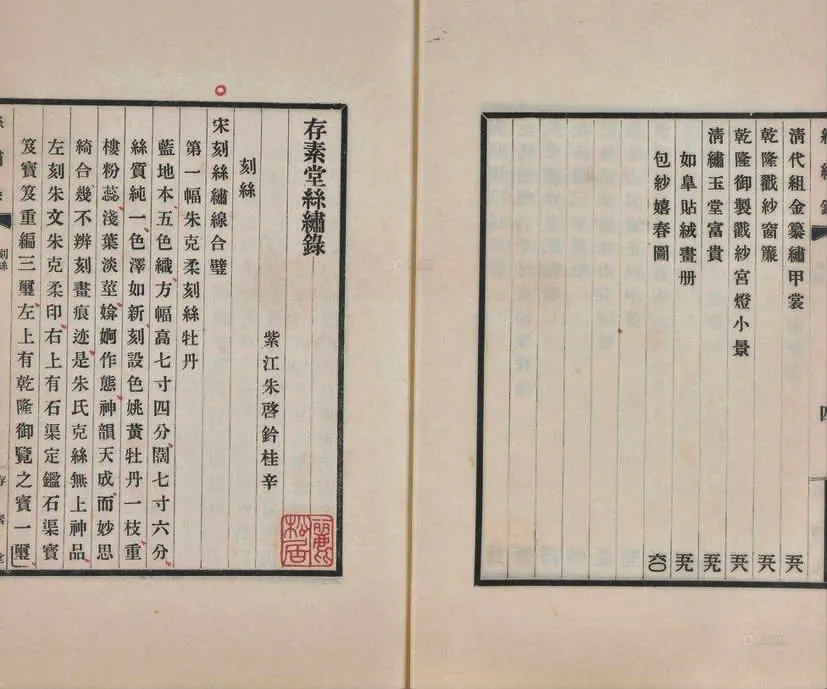

朱启钤编纂《哲匠录》与其收藏女红的兴趣及整理相关资料的经验有着莫大关系。朱启钤曾祖父朱世熙是道光二年(1822)举人,曾任湖南等地知县以及直隶州知州,外租傅寿彤乃道光二十四年(1844)举人、咸丰三年(1853)进士,同时选庶吉士,曾任河南按察使、河南布政使、代理河南巡抚。朱启钤年幼时曾随外祖父居住于湖南长沙,傅家典藏中便有不少珍贵的古代纺织品。朱启钤的岳父陈远济为清朝名臣曾国藩女婿,朱氏之母亦长于女红。在此环境下,朱启钤自小便注意到丝绣等女红工艺。光绪二十八年(1902),朱启钤赴京任职后亦经常到前门荷包巷等地搜罗丝绣等藏品。辛亥革命之后,朱氏又收藏到由恭王府散出的一批缂丝珍品。由此经年积累,其珍藏当中除了明代项子京、梁清标以及清代安岐、盛昱等人的女红珍宝外,还包括大量自清廷内府流出的珍品。在不断收藏历代女红作品的同时,朱启钤亦开始对其展开研究。1928年,朱氏刊印出《存素堂丝绣录》,为后人保存及研究古代刺绣、缂丝等作品留下了弥足珍贵的资料(见图5)。

图5 朱启钤《存素堂丝绣录》内页书影

除了《丝绣录》之外,朱启钤早在校印《营造法式》的同一年,还同时编撰完成了与《哲匠录》的编纂方式接近的《女红传征略》一书。该书辑录了自古至今与女红有关的人物文献记录,由 “织作” “刺绣” “针工” “杂作”4个部分所组成。其中收录与“织作”相关的人物14名,与“刺绣”相关的人物91名,与“针工”相关的人物17名,以及被纳为“杂作”的其他相关人物7名,另有附录13人,共辑录了129名女红人物的传记资料[1]。实际上, 《女红传征略》是朱启钤编撰《哲匠录》过程中最早形成的内容。然而,其时中国营造学社还未成立, 《中国营造学社汇刊》(以下简称《汇刊》)尚未诞生,因此《女红传征略》未曾刊载于 《汇刊》之上成为《哲匠录》的一部分,而仅以单行本传世。在学社成立后, 《中国营造学社汇刊》出刊并自1932年开始刊载《哲匠录》,连载的首个部分是“营造”方面的内容。从朱氏《哲匠录》序言中共划分14类“哲匠”——营造,叠山,锻冶,陶瓷,髹饰,雕塑,仪象,攻具,机巧,攻玉石,攻木,刻竹,细书画异画,女红。虽然从中可见女红被列在了最后,而事实上却是当中最早完成的部分,可谓朱启钤编纂《哲匠录》的雏形,而这个雏形的体例渊源则来自于清末的鉴藏家李放(见图6,7)。

图6 南宋朱克柔缂丝《牡丹图》

朱启钤在刊载《哲匠录》的序言中提到,在组织编纂形式上主要参考了清末李放的 《中国艺术家征略》:“本编次比,断代相承;又以其人之生存年代为先后。间有时代全同,难以区分者,则视其所作艺事之先后为准。凡无类可归,无时代可考,事近夸诞,语涉不经者……均暂入附录。书画篆刻,作者如林,和墨斫琴,别有记述;其余类此,卓尔不群。今略依李氏《艺术家征略》旧例,暂不著录。余蓄意搜集哲匠事实亦既有年,秉烛读书,随附札朴。友朋同好辄复各举所知,奔走相告。所采既多,容有偶忘来历,允不董理,虑将坠佚。爰属梁君述任分别部居,发凡起例,一一为之疏通证明,咸如其朔,俾厘然可观焉。”[2]李放为清末民初的书画家、藏书家,曾任清政府度支部员外郎。其父李葆恂,多藏书,受其影响,李放积书甚富,多以历史文献资料为主,著有《八旗画录》 《画家知希录》 《皇清书史》等行世。李放所编辑的《中国艺术家征略》于1914年刊行,书中分为金、石、丝、竹、匏、土、革、木、书画、天文、轮捩、装潢、雕刻、髹漆、杂技诸类,每类下罗列历代名家传记。

图7 南宋朱克柔缂丝《山茶图》

朱启钤编纂《哲匠录》的体例与李放《中国艺术家征略》 (以下简称《征略》)类似,唯李氏《征略》仅录小传, 《哲匠录》则后补有出处原文相互对照,因而后者资料更为丰富、文面比照更为清晰。但除李氏《征略》外,影响朱氏《哲匠录》成为如今面貌的还有清代陈梦雷《古今图书集成》中所辑录的 《考工典》。《考工典》辑录于《钦定古今图书集成》“经济汇编”之内。当中的《考工典·工巧部》便收录了有关中国历代的能工巧匠资料, 《哲匠录》编纂内容广泛与其多有相似,成为了在《哲匠录》诞生以前一个有关工匠与设计师记录最为集中的例子。从《考工典》《中国艺术家征略》到《女红传征略》再到 《哲匠录》,由此可见朱启钤《哲匠录》形成的脉络,即实际上延续了一种“以人为中心”的中国治史传统,以类型为纲、时代为序建构起了一部由14类“对营造之事有所贡献”的“哲匠”所组成的中国设计史料集。

三、《哲匠录》:一项宏伟的计划

《女红传征略》作为 《哲匠录》最早的编撰部分,其体例奠定了《哲匠录》日后的基本形式。事实上,朱启钤早在1925年以前已形成了《哲匠录》编纂的计划,并开始投入精力进行相关资料的搜集与整理。在营造学社成立后,编辑《哲匠录》便成为了一个专门的文献整理项目,由社员分头校录,并陆续刊登于《中国营造学社汇刊》上。1929年,朱启钤请阚铎开始校对 《哲匠录》。但其时除了《女红传征略》之外,仅列人名,对人物并无详细介绍。次年在中国营造学社成立后,朱启钤开始请梁启雄、刘儒林校补《哲匠录》,在所列人名之后填补其具体信息与经历事件,并附录引据原文后发表于《中国营造学社汇刊》各期之上。这部分的《哲匠录》文字,其主要的执笔者除朱启钤、阚铎、梁启雄、刘儒林外,还有刘敦桢。在 《哲匠录》的编纂过程中, 他们4个人前后持续近10年,钩沉史料,辑录下了中国历代哲匠的生平经历及其营造事迹。他们从各种正史、方志、笔记等文献资料中爬梳整理,按照时代顺序,梳理出了自远古到上古以至汉唐宋元明清各朝各代在建筑、水利、桥梁、叠山、军事、造像等方面的重要人物记录。这些人物身份各异,职业不同,其所从事专业活动涵盖了设计、施工、管理等各个层面,实际上已在最大限度内将与建筑设计及各类工艺技术相关的人物信息囊括在内。

朱启钤曾在 《哲匠录》序言中谓: “本编所录诸匠,肇自唐虞,迄于近代;不论其人为圣为凡,为创为述,上而王侯将相,降而梓匠轮舆,凡于工艺上曾著一事,传一艺,显一技,立一言若,以其于人类文化有所贡献。悉数裒冣,而以‘哲’字嘉其称,题曰:《哲匠录》。实本表彰前贤,策励后生之旨也。群书所载,凡与本编有关涉者,浏览所及,多至千数百言之传记,少至只词片语,靡不甄录。甄录之准则,以兹编以刊载古今工艺颛家为主旨,故姓名爵里及生存年代而外,间采其言论行事有关工艺者,余如德业功勋,锁闻轶事,或择尤酌举,或概从阙略。惟以‘无征不信’,故凡所引据,附录原文;且俾阅者有所依据而正其疵误。本编分十四类——营造、叠山、锻冶、陶瓷、髹饰、雕塑、仪象、攻具、机巧、攻玉石、攻木、刻竹、细书画异画、女红——每类之中又分子目。其奄有众长者则连类互见。”[3]据此规划清晰可见, 《哲匠录》原来的编纂计划之宏大,只可惜进入上世纪三四十年代战事加剧,社会不稳,直至1946年中国营造学社停止运作,这一宏伟计划最终并没有完成。

从1930年开始至1945年出版的7卷共23期《中国营造学社汇刊》中可见,现有的《哲匠录》分别刊载于《汇刊》的第三卷第一期(1932年3月)、第三卷第二期(1932年6月)、第三卷第三期(1932年9月)、第四卷第一期(1933年3月)、第四卷第二期(1933年6月)、第四卷第三四期合刊(1933年12月)、第五卷第二期(1934年6月)、第六卷第二期(1935年12月),以及第六卷第三期(1936年9月),内容方面仅关于“营造”“叠山”“攻守具”“造像类”4部分资料的辑录整理。在朱启钤等辑录完《哲匠录》的“造像类”后不久,抗日战争全面爆发使得中国营造学社被迫南迁,《中国营造学社汇刊》也暂告滞办。在1945年抗日战争胜利后,《中国营造学社汇刊》短暂地恢复过一段时间,但在复刊第七卷不久后又因无力维持而停摆。因此,《汇刊》当中所辑录的“哲匠”资料就只有 “营造”“叠山”“攻守具”“造像类”这4类,再加上《女红传征略》所收录的“女红”作为一类,以及朱启钤所辑《漆书》中有关“髹饰”工匠的资料亦作为一类的话,总共6类,仍与朱启钤所当初规划的14类“哲匠”内容的整理目标相距甚远。

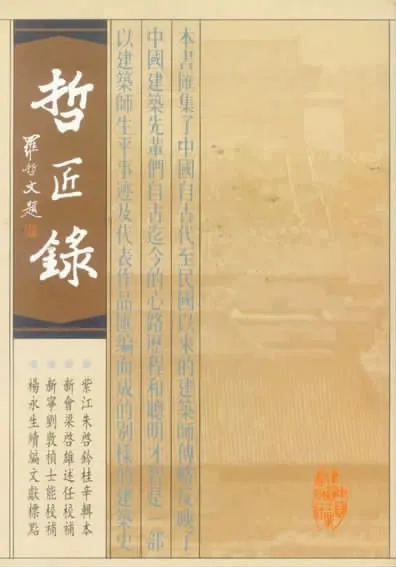

尽管整体编纂计划未能顺利完成,但朱启钤所编辑《哲匠录》的蓝图及有关实践事实上已经足以再次说明其对“营造学”的探索其实超越了今天所谓“建筑学”的范畴。在20世纪初期形成以“建筑”研究为核心的“中国设计”研究得以酝酿形成发挥了重要的奠基作用。《哲匠录》的重要性便在于此,它反映出了朱启钤在其时的中外文化交流当中对中国“设计”观念的发掘与融通,通过笼络于“营造学”周围的、不同类型的古代设计范畴,为认识和理解“中国设计的历史”的独特性勾勒出能够凸显其特质的方向。20世纪中叶以后,国际上陆续兴起的民族设计史研究趋势虽然对此亦产生了相当的带动及促进作用,但“中国设计史”能够最终成为一个必需并值得专门研究的命题,其根本原因仍系于“中国设计史”自身的特色及其发展的内在需求使然。就此而论,朱启钤及其《哲匠录》的编纂在20世纪之初可谓扮演着一个引领“中国设计史”研究的先驱者角色(见图8[4])。

图8 朱启钤《哲匠录》书影

四、作为“设计史家”的朱启钤

如今,不少有关“中国设计史”概念的讨论常会一方面从20世纪初“design”的翻译入华开始,另一方面又会受到上世纪五六十年代以后国际上日渐兴起的民族设计史趋势所影响,极易形成产生“中国设计史”这一观念是由外而内形成的印象。但是,无论早年被翻译入华的“蒂赛”“图案”等词,还是上世纪八九十年代开始“中国设计史”称谓的流行,尽管外来的影响起到了一定的催化作用,但中国设计研究的受众及其所处环境的变化甚至可以说“中国设计史”研究本身的发展需求仍是其形成并得以最终被广泛采纳的根本所系。在西化巨浪涌来的20世纪之初,对推动和发展本土“设计”的要求便在面对和融汇外来冲击的同时得以主动产生了,而朱启钤及其《哲匠录》的编纂便是自觉回应这一“学科”发展需求的直接反映。

回到“中国设计史”研究的语境之内,尽管现代汉语中“设计”一词古已有之,但其意主要是“设置”与“计谋”二词的合意,实与今天所谓“设计”所指有所不同;而且,从当今所理解的“设计”意义说来,就学科史的研究角度出发,清人朱琰于乾隆三十九年(1774)完成的《陶说》以及阮元编撰的《畴人传》于嘉庆四年(1799)问世,已反映出中国文化对设计史研究的自觉。自18世纪晚期至20世纪初经历了百年中国文化日渐“衰败”的过程,并在日益剧烈的“西学东渐”冲击下,迅速改变了“中国设计史”研究缓慢而含蓄的走向。朱启钤及其《哲匠录》的编纂便是在此背景下,整合“中国设计史”研究理路的一个具有开创性尝试。时至今日,朱启钤被誉为具有引领地位的古建筑学家,与其重刊《营造法式》、建立中国营造学社并刊发《中国营造学社汇刊》推动“营造学”的发展等贡献息息相关。

朱氏在《中国营造学社开会演词》中曾谓: “得睹宋本 《营造法式》一书,于是始知吾国营造名家,尚有李诫其人者。……自得李氏此书,而启钤治营造学之趣味乃愈增。……吾人幸获有此凭藉……存其真状。……李氏书其键钥也。恃此键钥,可以启无数之宝库。”[3]正如朱氏将《营造法式》视作研究中国营造之学的“键钥” ,中国营造学社的创办其实也可视之为朱氏开启“中国设计史”研究的 “键钥”。“以启无数之宝库”中的所谓 “宝库”,指的是“全部文化史”: “夫所以为研求营造学者,岂徒为材木之轮奂,足以炫耀耳目而已哉。吾民族之文化进展,其一部分寄之于建筑。建筑于吾人生活最密切。自有建筑,而后有社会组织,而后有声名文物,其相辅以彰者,在在可以觇其时代,由此而文化进展之痕迹显焉。晚近王国维先生,著《古宫室考》,于中霤一名辨其所在,为礼记国主社稷而家主中霤一句,获一确切不移之解。知中霤为四宫之中央,则知明堂,为古代建筑通式,宜乎为一切号令政教所从出也。知中霤为一家之中心,则知五祀之所以为民间普通信仰。而数千年来盘踞民众心理者,其来有自也。循此以读群书,将于古代政教风俗,社会信仰,社会组织,左右逢源,豁然贯通,无不如示诸掌。岂惟古代。数千年来之政教风俗,社会信仰,社会组织,亦奚不由此,以得其源流,以明其变迁推移之故。凡此种陈义,固今世治史学诸公所共喻,无俟繁征曲譬。假若引其端而申论之,将穷日夜而不能罄。今兹立谈之顷,更不暇多所引述。总之研求营造学,非通全部文化史不可。而欲通文化史,非研求实质之营造不可。”[3]

由此可见,其“营造学”并非仅限于研究与建筑相关的内容,而是以建筑为“营造学”的核心,囊括起所有创造之事,最终指向的是整个文化史。国际上常将英国设计史协会的成立以及布莱顿大学设立设计史课程开始,作为设计史学科独立的标志。于此之前,在整个设计史学滥觞发展的过程中,一般可追溯至尼古拉斯·佩夫斯纳于1936年出版的设计史名著《现代设计的先驱者:从威廉·莫里斯到沃尔特·格罗皮乌斯》 (初名《现代运动的先驱者:从威廉·莫里斯到沃尔特·格罗皮乌斯》)。该书将建筑设置于重要位置,从莫里斯到格罗皮乌斯罗列了一系列影响近现代设计发展进步的人物及其创造,至今仍然是探讨西方现代设计史的经典文本。作为以“营造”为核心、以人物及其创造为基本内容的文本,朱启钤《哲匠录》的编纂展现出了20世纪初期“中国设计史”研究的国际视野。在继承与突出中国设计文脉特色的同时,《哲匠录》的问世在其时中西文化交汇的基础上对日益以西方为中心的设计史叙事作出了极为巧妙回应。

朱启钤早年曾任京师大学堂译学馆等职务,1921年又代表徐世昌接受巴黎大学博士学位,同时游历英、意、比、德、美、日等6国,对西方文化有着深入见识。以“营造学”作为其“设计学”观念的表达,实质上已在中国传统文化的基础上构建起了与西方文化相通的、以建筑为中心的设计史叙述方法: “言及文化之进展,则知国家界限之观念,不能亘置胸中。岂惟国家,即民族界限之观念,固亦早不能存在。吾中华民族者,具博大襟怀之民族。盖自太古以来,早吸收外来民族之文化结晶,直至近代而未已也。凡建筑本身,及其附丽之物,殆无一处不足见多数殊源风格,混融变幻以构成之也。远古不敢遽谈,试观汉以后之来自匈奴西域者,魏晋以后之来自佛教者,唐以后之来自波斯大食者,元明以后之来自南洋者,明季以后之来自远西者,其风范格律,显然可寻者,固不俟吾人之赘词。至于来源隐伏,轶出史乘以外者,犹待疏通证明,使从其朔。然后不独吾中国也,世界文化迁移分合之迹,皆将由此以彰。此则真吾人今日所有事也。启钤于民国十年,历游欧美。凡所目睹,足以证东西文化,交互往来之故者,实难尽记。往往因为所见,而触及平口熟诵之故书,顿觉有息息相通之意。一人之智识有限,未启之閟奥实多。非合中外人士之有志者,及今旧迹未尽沦灭,奋力为之不为功。然须先为中国营造史,辟一较可循寻之途径,使漫无归束之零星材料,得一整比之方,否则终无下于处也。”[3]

正因如此,朱启钤及其创办的中国营造学社以 “营造”为中心,结“营造有关之学问”于一体,回应了西方文化史上以“建筑”及“工艺美术”乃至后来的“应用艺术”所共同组成的设计史研究范畴。在《中国营造学社开会演词》中,朱氏自言始“作先驱之役”并指出学社“命名之初,本拟为中国建筑学社。顾以建筑本身,虽为……最重要之一端。然若专限于建筑本身,则其于全部文化之关系,仍不能彰显。故打破此范围,而名以营造学社。则凡属实质的艺术,无不包括。由是以言,凡彩绘、雕塑、染织、髹漆、铸冶、抟埴,一切考工之事,皆本社所有之事。……全人类之学术,非吾一民族所私有。吾东邻之友,幸为我保存古代文物,并与吾人工作方向相同。吾西邻之友,贻我以科学方法,且时以其新解,予我以策励。此皆吾人所铭佩不忘,且口祝其先我而成功者也。且东方人士,近多致力于南部诸国之考索者。西方人士,多致力于中亚细亚之考索者。吾人试由中国本部,同时努力前进,三面会合,而后豁然贯通。其结果或有不负所期者。”[3]朱氏所列举中国营造学社所关注的“一切考工之事”便包括了 “彩绘、雕塑、染织、髹漆、铸冶、抟埴”等各项“工艺美术”。纵观《哲匠录》所规划的14类辑录内容,便十分清晰地展现出了朱氏在研究中国传统文化的基础上将“营造”与“工艺美术”等其他方面打通的研究取向。

1949年中华人民共和国成立后,朱启钤从上海回到北京,并于中央文史馆任研究员兼古代文物修理顾问。此后与梁思成等一道将中国营造学社已发表和未及发表的资料进行出版整理。20世纪60年代初,朱启钤又陆续整理旧辑《漆书》,并指导陈从周协助对 《贵州碑传集》以及 《哲匠录》进行增补。1964年,朱启钤因病医治无效,与世长辞。至此,朱启钤《哲匠录》的编纂惜成未竟之业。然而,尽管《哲匠录》终未完成,但在上世纪五六十年代开始,汉语中的“设计”已经以其类似“design”的意指而被逐渐采用开来。到了20世纪70年代末,以《现代汉语词典》正式收录“设计”一词为标志,其意义已涵盖了“艺术设计”以及泛指“一切为后续行为所作的活动”的意思。至此,又预示着20世纪80年代以后有关“中国设计史”的研究以“设计”之名正式在开放交流的基础上迈入到了一个崭新的时代。

五、结 语

回眸20世纪初期有关“中国设计史”研究的历程可以发现,朱启钤及其《哲匠录》的编纂以及对“营造学”的研究实践,表明其对“中国设计史”研究在近现代的发展有着积极的推动作用。其《哲匠录》的规划以及所完成的部分辑录内容,反映出其时有关“中国设计史”的研究已迈向了专门发展的道路。倘若将朱启钤视为一位设计史家回顾其对“营造学”的研究取向,或许对我们就何以为“中国设计史”的思考有所启迪。早在90多年前,朱启钤便就中国的设计历史展开了具有创造性尝试,不但在古今中国“设计”概念上进行了极具价值的阐释,而且在中西“设计”的范畴上作了有效衔接和融通,并同时展现出其时“中国设计史”研究的特色。今见《哲匠录》的面貌便是这一创意的极佳体现,而且该书的规划与编纂甚至较佩夫斯纳《现代设计的先驱者》出现得更早,朱启钤对设计史研究的前瞻及远见可见一斑。

由此,我们应该在“中国设计史”研究的学术史脉络上认识到朱启钤及其《哲匠录》所具有的承前启后的重要地位。《哲匠录》从建筑、工程到工艺、美术的门类被笼络于一起的观念,无疑已构成了一个正处在20世纪初期中西文化交汇碰撞的环境下植根于中国文化传统的、具有中国特色的设计史研究范畴,并在“中国设计史”研究的滥觞过程中为形成自有的现代学科形态产生了富有启发性的意义。

——《外国语学社研究》

——以传统文化与拼布艺术课程为例