数字环境下老年人媒介与信息素养评估框架构建

黄丹俞,邱子清

0 引言

在老龄化进程不断加剧的背景下,信息与通信技术革新所带来的数字化环境全渗透,引发老年人数字鸿沟问题。老年人被称为“数字难民”,与年轻人之间形成的基于代际的数字鸿沟体现在数字接入、数字使用、数字思维等方面,他们很少接触数字文化,无法享受数字机遇,甚至会敌视或抵抗数字化浪潮,从而使自身发展处于不利局面[1]。

新冠疫情为社会数字化进程按下加速键,也将老年人在数字社会的生存困境更加突显出来。在此背景下,2020年11月24日,国务院办公厅发布《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》,倡导各界加强老年人技术培训教育,从国家层面集结社会力量去帮助老年人跟上智能时代的步伐,提升他们在数字世界生存发展所需要的素养,跨越数字鸿沟,融入数字社会[2]。

“媒介与信息素养”这个概念由联合国教科文组织(UNESCO)提出。UNESCO认为可以使用一个综合概念以涵盖信息素养、媒介素养、数字素养、ICT素养等多种素养,命名为“媒介与信息素养(Media and Information Literacy,MIL)”,该素养被认为是公民在数字化社会生存所必备的关键能力。UNESCO在2012年发布的《莫斯科宣言》中对MIL是这样阐述的:MIL以尊重人权为前提,是一种能够批判、合理合法地获取、理解、评价、利用、创造和分享各类型媒介信息与知识的综合能力(包含知识、技能和态度)。这一组能力保障公民在信息社会从事各种个性化、专业化和社会化的活动。因此,想要帮助老年人跨越数字鸿沟、融入数字社会,就必须依靠社会力量去提升他们的MIL,培养他们在数字时代所需的知识、技能、态度、价值观、思想道德等多个维度的综合能力水平[3]。

本研究构建针对老年人的MIL评估框架,对MIL的素养内涵进行理论化、科学化解构,形成概念性结构[4],厘清老年人数字化生存所需的MIL能力,作为老年人MIL评估的参照性体系和开展老年人MIL教育的方向标,从而保障水平测试的科学性和教育培训的有效性。

1 素养评估框架调研与分析

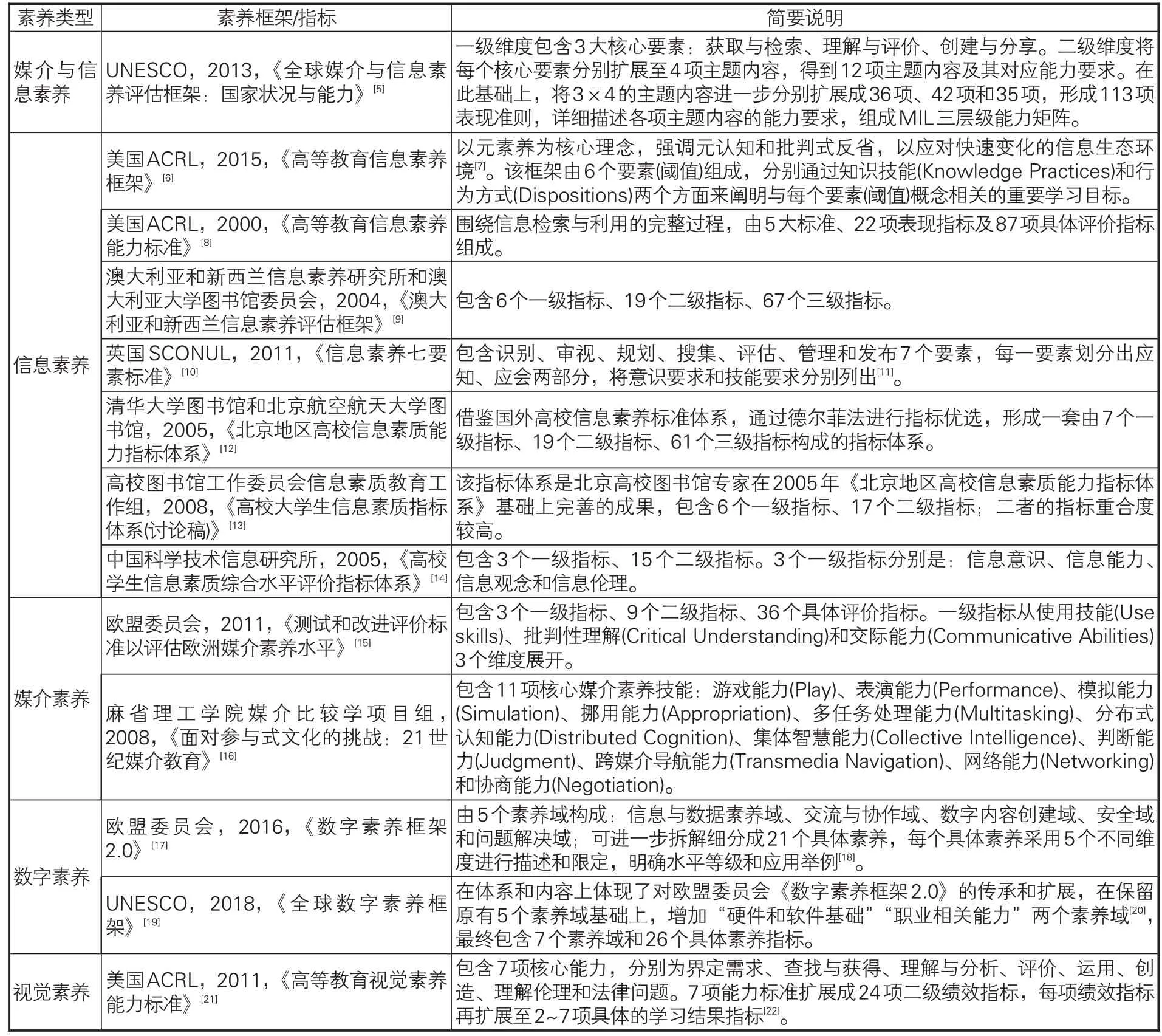

本研究所要构建的老年人MIL评估框架首先要凸显MIL的核心能力要素。依据UNESCO的概念界定,MIL是涵盖了信息素养、媒介素养、数字素养、视觉素养等面向信息交流与传播的多种素养的复合素养。因此,MIL的指标应尽可能包含上述相关素养的核心能力。对国内外较权威的素养评估框架展开调研,形成本研究指标构建的参照系和素材库,具体情况见表1。

表1 国内外主要素养框架

素养概念是舶来品,我国研究始于对西方素养概念的介绍和借鉴,在研究兴起时间和研究层次上稍滞后。根据调研结果,影响力和权威程度较高的素养评估框架大多来自欧美国家或国际组织,少数由我国协学会或机构制定的素养评估框架是在借鉴欧美素养评估经验之上制定的。从指标适用对象看,除面向大众的通用指标,具有群体指向性的指标多针对高等教育。考虑到部分素养之间存在迭代、借鉴等渊源,笔者从中遴选了8个国际知名组织所制定的素养框架展开进一步分析,以作参考。

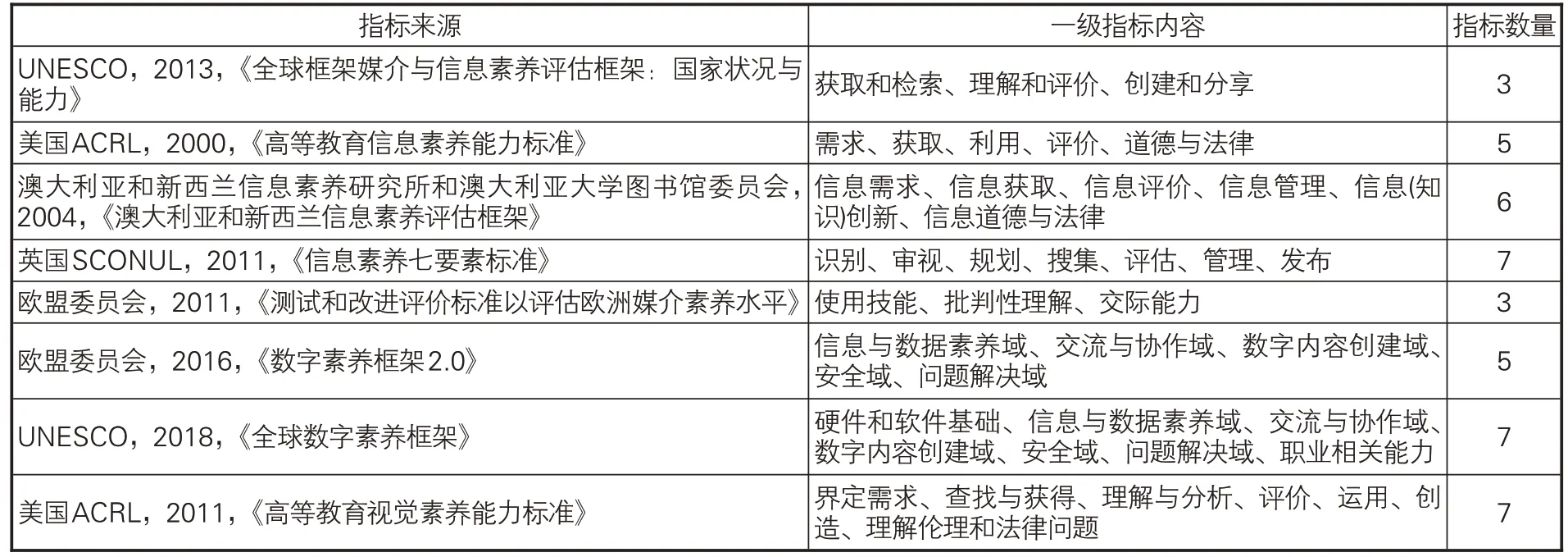

1.1 框架维度

调研发现,较为典型的素养评估框架均采用多维度构建方式,指标数量上形成最少3个最多7个要素的框架维度或一级指标,详见表2。上述各框架一级指标内容主要从两种视角展开:基于过程和基于能力或教育目标。基于过程的维度设置以体现信息运动规律和信息处理流程为导向,如UNESCO的MIL框架、ACRL的信息素养和视觉素养框架。三者的指标内容编排均体现信息被利用的生命周期,大致涵盖信息需求、查找、分析、利用、分享等环节。基于能力或教育目标的维度设置以体现素养能力要素为导向,如欧盟委员会的媒介素养框架和数字素养框架,其指标内容的编排强调了素养所需要的能力范畴域。综合来看,MIL 素养指标内容涵盖意识、知识、需求、获取、理解、评价、管理、利用、交流、创新、伦理与安全等方面。

表2 素养框架一级指标维度汇总

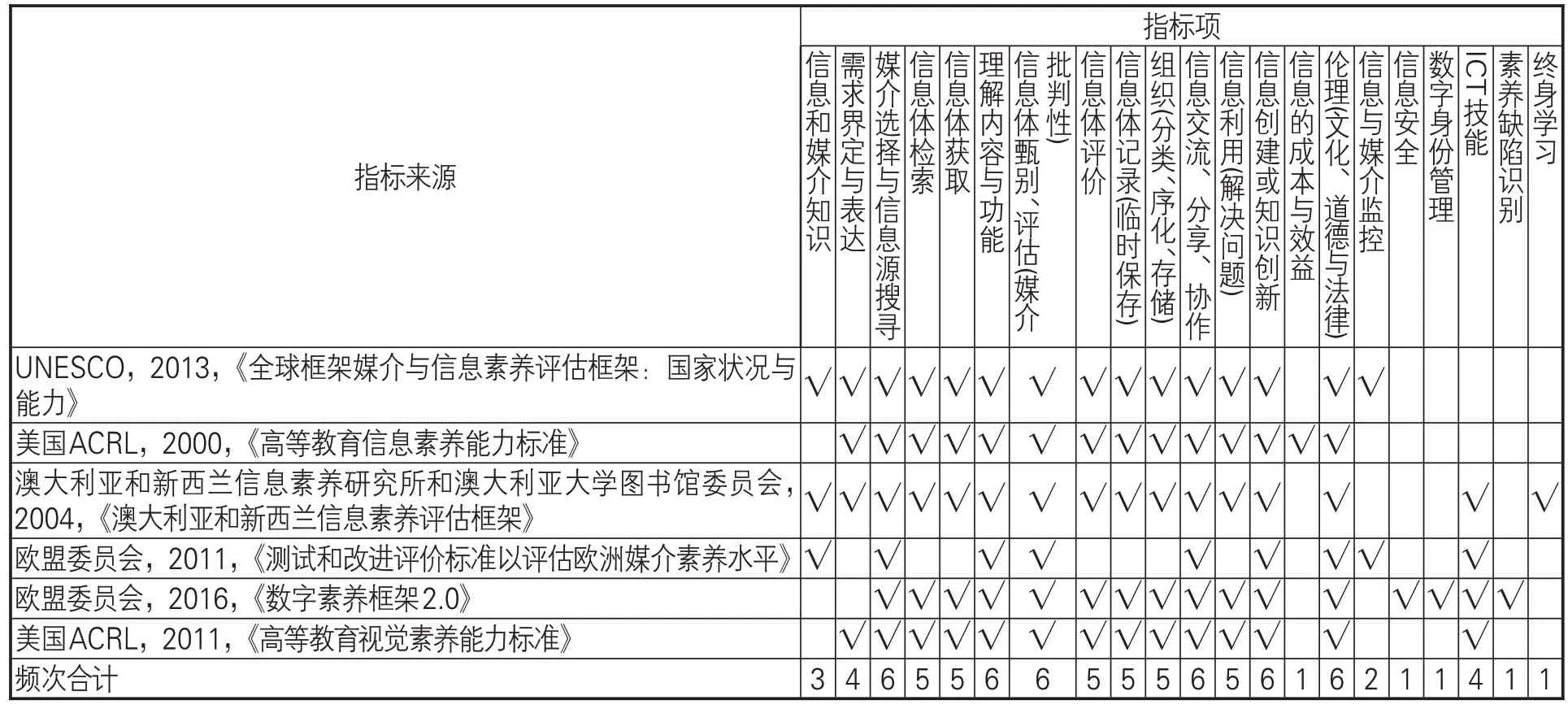

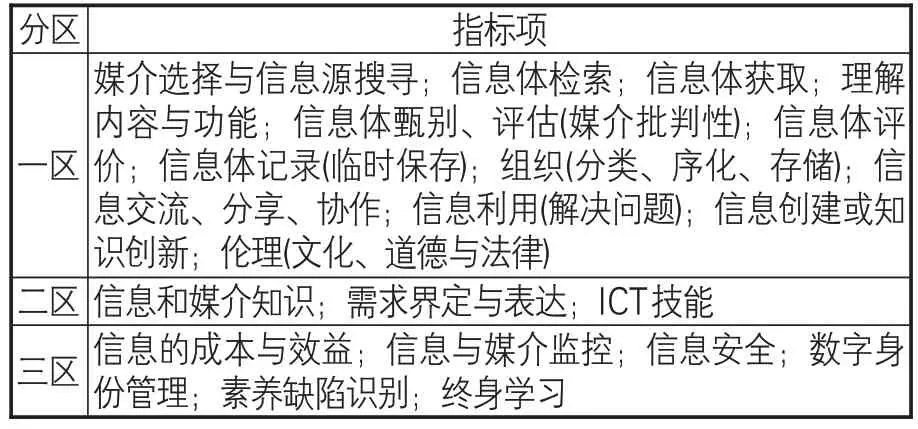

1.2 二级指标

MIL素养框架的二级指标具有较高的相似度和重复性,需对其进行去重、归类和频次统计分析。其中,英国SCONUL的信息素养要素没有二级指标,不进入统计范围。UNESCO的全球数字素养框架以欧盟委员会的数字素养框架为基础,重复度过高,为此选择较为成熟的后者作为统计口径。表3 展示了去重后6 大素养框架二级指标内容所析出的21项泛指标及其频次统计结果。根据上述21 个泛指标在6 个素养框架中出现的频次进行简单分区:5~6次为一区、3~4 次为二区、1~2 次为三区(见表4)。一区中的13个指标几乎出现在所有的素养框架中,是素养评估中的核心指标群,二区和三区中的指标项只在部分框架中出现,但这并不代表其重要性不够,可能是由于年代或视角的原因而被忽略和遗漏,比如信息安全、终身学习等指标在数字环境下越来越重要。

表3 MIL素养指标二级项内容与频次统计

表4 泛指标分区

1.3 具体能力指标

在素养框架中,每项二级指标还会继续扩展成具体指标。具体指标项的构建方式不尽相同,有的从态度、知识和技能3 个视角描述素养能力;有的从认知和行为两方面来考量;有的划分出“应知”和“应会”两部分,将意识要求和技能要求分别列出。具体指标测度项还会从素养能力强弱的角度进行等级划分,为每一项具体的测评指标列出由低到高(3~8个级别)不同等级的能力表现描述,方便分级评判。

2 MIL指标初建

本研究MIL指标体系的初建包括概念映射、重点素养框架案例研究和文献分析3个步骤,遵循的原则是:(1)完整性,包含所有核心要素、形成体系结构;(2)简洁性,表述精准、适当抽象;(3)互斥性,指标之间没有重复、逻辑清晰;(4)专指性,体现出对象特征。基于上述调研与分析,初建的指标体系以UNESCO的《全球媒介与信息素养评估框架:国家状况与能力》(以下简称《全球媒介与信息素养评估框架》)为母版,主要参考《数字素养框架2.0》《测试和改进评价标准以评估欧洲媒介素养水平》《澳大利亚和新西兰信息素养评估框架》《高等教育信息素养标准》和《高等教育视觉素养能力标准》的指标内容与构建方式。在此基础上,广泛参考国内外各类素养指标构建的研究文献,并通过网络通信、电子邮件和面谈等方式咨询相关专家对指标进行初步优化完善,形成本项研究的初步指标。

2.1 一级指标

一级指标的数量确定为3~7项,尽可能是其中的中位数。一级指标维度视角以过程为导向,依照信息生命周期过程展开,基于信息运动规律以及逻辑上相关联的阶段或步骤来分解面向信息传播与交流的素养能力模块。信息资源管理学家霍顿提出的信息生命周期(Information Lifecycle Management,ILM)理论定义了两种不同形态的信息生命周期:(1)基于人类信息利用和管理需求的信息生命周期,由信息定义、收集、传递、处理、储存、传播和利用7个阶段组成;(2)基于信息载体的信息生命周期,由创造、交流、利用、维护、恢复、再利用、再包装、再交流、降低使用等级和处置10 个阶段组成[23]。MIL既包含强调信息利用的信息素养,也包含强调信息载体影响力的媒介素养。因此,MIL能力涵盖的信息生命周期节点可参考并综合以上两种形态的信息生命周期,指标维度尽可能依照信息生命周期阶段节点来设置。

一级指标各维度的具体内容尽可能涵盖意识、知识、需求、获取、理解、评价、管理、利用、交流、创新、伦理与安全12个方面,以保证指标的全面性。由于这12个方面远超出了3~7的数量区间,经过权衡,借鉴UNESCO《全球媒介与信息素养评估框架》中将相邻近的内容进行合并的方式来缩减一级指标的数量。

综上,最终确定老年人MIL一级指标从5个维度展开,分别是A1-意识与知识;A2-需求与获取;A3-理解与评鉴;A4-管理与应用;A5-伦理与安全。

2.2 二级指标

二级指标原则上也遵循信息生命周期理论,确保整个指标体系视角的统一性。指标内容以上一节析出的21个泛指标为基础,将其归类放入5个一级指标中(见表5),并适当调整,使其能进一步扩展一级指标的含义(见表6)。

表5 21项泛指标初步归类

一级指标“A01-意识与知识”指的是具有较好MIL所需具备的一些必要意识和知识。在所调研的素养指标中,有关意识的指标有信息需求意识、学习意识、安全意识等。现有归类中涉及“意识”的只有“终身学习”这一项,而“素养缺陷识别”是激发学习欲望的前提条件,二者都是学习意识的体现。本研究把需求和安全要素均设为一级指标,以体现信息需求意识和安全意识的重要性,但认为不必在“A01-意识与知识”这一维度上重复设置。值得一提的是,《高等教育信息素养框架》在具体阐述时提出“需要重视问题发现、方法学习中求知欲和必要时刻寻求帮助的能力”,即除了强调学习意识,还强调求助意识。本指标体系针对老年人,具备一定的向外界寻求帮助的意识对老年人来说尤其重要。因此,一级指标“A01-意识与知识”下的二级指标以归类后的4项指标为基准,添加“求助与服务购买意识”指标项,删除“素养缺陷识别”,最终形成的二级指标包括:B01-媒介与信息知识;B02-ICT 基础知识与技能;B03-求助与服务购买意识;B04-终身学习意识。

一级指标“A02-需求与获取”指的是具有较好MIL的人应具备想要获得所需信息的一系列能力指标。这是一个连续的动态过程:在识别自我信息需求的基础上将信息需求进行表达,找到合适的信息源并实施查找,最终获得所需信息。上述归类中已经完整包含了这一过程,其中“信息的成本与效益”体现了获取信息时对信息效用价值和付费成本的考量,属于信息获取范畴,故不将其列为二级指标,而是归入三级具体指标中。最终形成的二级指标为:B05-需求界定与表达;B06-媒介选择与信息源搜寻;B07-信息体检索;B08-信息体获取。

一级指标“A03-理解与评鉴”指的是具有较好MIL的人应对媒介和信息具有一定判断,理解其传递内容的准确含义,并能批判性地对其进行鉴别与评价。A03维度下的3个归类项,完整覆盖了这一指标的内容,因此不做调整。最终形成的二级指标为:B09-理解内容与功能;B010-信息体甄别、评估;B011-信息体评价。

一级指标“A04-管理与应用”指的是具有较好MIL的人应具备信息保存、分类、序化整理的管理能力,以及将信息融入自我知识形成新的知识,并用来交流、创新或指导工作生活的应用能力。上述归类罗列了A04维度下所需能力的6个方面,其中“信息与媒介监控”属于“信息交流、分享、协作”环节,故不把其作为二级指标项,安排在三级具体指标中体现,其他指标予以保留。最终得到二级指标为:B012-信息体(源)记录;B013-组织、加工与管理;B014-信息创建或知识创新;B015-信息交流、分享、协作;B016-信息利用。

一级指标“A05-伦理与安全”中,“伦理”指的是具有较好MIL的人应对自我信息权利和义务有充分认识,并付诸行动,在信息环境中遵循现有的法律、法规、政策,并具备信息道德与礼节;“安全”指的具有较好MIL 的人应了解信息、信息技术以及信息设备对环境及人类生理心理的影响,懂得正确使用设备并维护设备的完整性,懂得保障信息内容安全不被侵犯。这一维度下的归类项有“伦理(道德、文化与法律)”和“信息安全”,正好涵盖了一级指标名称中涉及的两个方面。“数字身份管理”是一个扩展到具体内容的表述项,只出现在欧盟委员会的《数字素养框架2.0》中,是保障个人数字账户信息安全的一部分,应属于信息安全的下位类,因此将其纳入三级具体指标中更为合适。最终,A05维度下的二级指标定为:B017-法律、道德与文化层面的约束;B018-信息安全。

2.3 三级指标

本研究的三级指标作为具体的能力表现和指标解释而存在,因此主要采用句式(而非一二级指标的短语)来表述。编撰思路是以UNESCO《全球媒介与信息素养评估框架》中的具体能力为基础文本,参考其他素养框架中的具体能力指标,结合本研究的二级指标布局来进行扩充,最终形成29项具体指标内容。初建的老年人MIL评估框架包含5个一级指标、18个二级指标和29项具体指标(见表 6)。

表6 老年人MIL评估框架(初步)

3 MIL指标筛选

3.1 研究方法

本研究采用德尔菲法进行指标筛选,相关统计要素及指标说明如下[24-25]:

(1)专家的积极系数和权威程度。本文采用专家咨询问卷的回收率来体现专家积极系数(K),以专家的判断依据(Ca)和专家对问题的熟悉程度(Cs)两个指标来体现专家权威程度(Cr),较好的专家权威程度是评价可靠性的有效保障。计算公式为:Cr=(Ca+Cs)/2。专家权威程度(Cr)由专家自我评价为主,其评价量化表见表7。

表7 专家权威程度量化表[26]

(2)专家意见集中程度。采用重要性均值和满分频率两个指标来体现专家对指标重要性的意见集中程度。重要性均值(Mj)表示各指标所得重要性评分的算术平均值。满分频率是某个指标获得重要性赋值最高分的比例,的取值范围是0~1,可作为Mj补充指标;值越大,说明越多专家为该指标重要性赋值高分,该指标重要性越高。

(3)专家意见协调程度。专家意见协调程度体现了咨询可信程度,采用变异系数(Vj)来表示。Vj表明专家在指标重要性认识上的差异程度,Vj越小,专家们的协调程度越高。

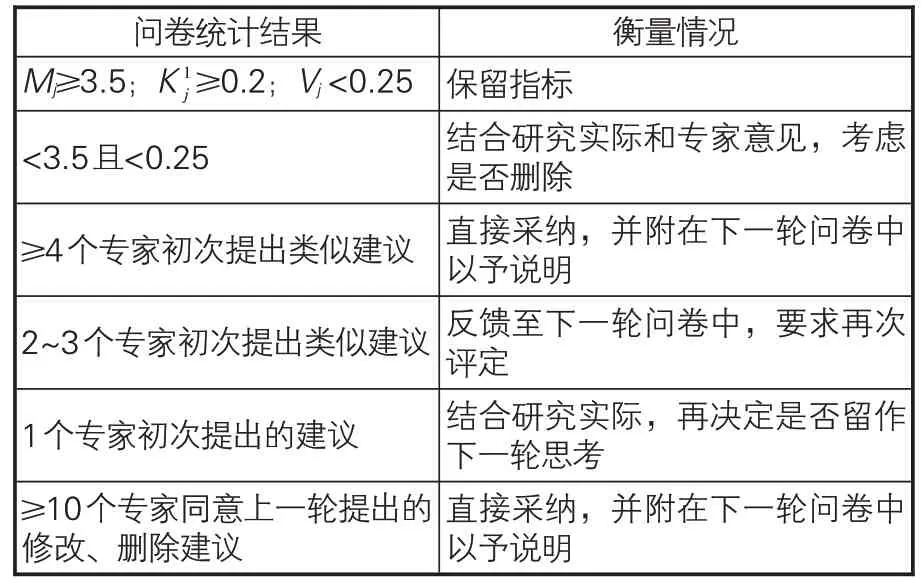

本研究以3.5、0.2 和0.25 为各个指标重要性均值(Mj)、满分频率和变异系数(Vj)的基本统计节点值,结合专家的意见进行筛选及修改。具体标准见表8。

表8 专家意见采纳标准

3.2 研究设计与过程

(1)建立评价专家组。德尔菲专家的选择原则包括:代表面广泛、权威程度高、有足够时间和耐心填写调查表、人数在10~20人之间等。笔者遴选信息素养领域的研究者、信息素养培训实践工作者、信息管理与信息传播等图书情报领域专家和社会学老年工作研究专家进行组配,同时考虑地域分布、年龄结构、职务经历等相关因素,最终邀请18名专家成立本次MIL指标评定小组。

(2)问卷发放与回收。第一轮的专家咨询问卷由三大部分组成。①封面信、背景说明、填写说明;②指标评定:采用Likert 5级量表模式,让专家对每个指标进行“很不重要、较不重要、一般重要、比较重要、很重要”的重要性评定,同时在每级指标下方的备注区填写有关该级指标增加、删减、修改等建议;③专家基本情况:姓名、性别、年龄、工作年限、最高学历、职称、职务及专业领域,以及权威程度信息(熟悉程度和判断依据)。第一轮问卷发放采用邮件与微信文件传输两种方式,发放时间与回收截止时间间距为8天,共收到18份有效问卷。

第二、三轮的专家咨询问卷由两部分组成:①封面信、前情提要、填写说明和指标修正概览;②上一轮统计结果(含重要性均值、变异系数和专家本人赋值)、指标修改意见表态和重要性评定,即专家对修改的指标进行表态,并对每个指标再次进行重要性评定,在每级指标下方的备注区填写对该级指标增加、删减、修改等的建议。问卷发放同样采用邮件与微信传输两种方式,发放与回收时间间距为7 天,两次均收到17份有效问卷。

3.3 结果与分析

(1)专家情况描述性统计与分析。专家的基本情况见表9,分布合理,具有代表性。专家来自江苏、上海、深圳、浙江和海外等地区,其中图书情报领域14人、信息与传播领域2人、老年社会学领域2人,涵盖信息素养、文献检索、信息管理、信息组织,信息分析、信息服务、阅读推广、老年社会学等领域。72%的专家权威程度(Cr)大于或等于0.7,表明专家的权威性较好。少数专家自评权威程度较低,主要是因为老年社会学者对素养指标不太熟悉,但他们基于自身专业领域为指标内容提供了新视角,故保留其意见。

表9 专家基本情况表

(2)第一轮专家意见反馈情况与指标修正。第一轮问卷回收率为100%,专家积极系数(K)非常高。一级指标中,A01/A02/A03/A05指标项的重要性均值(Mj)都大于4.2,A04指标项的重要性均值(Mj)为3.56,相对较低,变异系数(Vj)>0.25,表明专家对A04 指标重要性的认同程度不一致,需要反馈至下一轮中重新考量。二级指标中,B01/B04/B07/B011 指标项的变异系数(Vj)>0.25,需要反馈至下一轮,请专家重新考量;B012/B013/B014 指标项的重要性均值(Mj)<3.5,满分频率变异系数(Vj)>0.25,说明这3个指标项在专家看来重要性不高,但是专家的协调程度又偏低,不满足删除的条件,需要在第二轮中特别指出,请专家再次慎重打分;B015指标项满分频率重要性均值(Mj)和变异系数(Vj)处于临界点,也需反馈至下一轮再做考量。

专家也提出了修改建议。比如,一级指标中,有专家建议将“A03-理解与评鉴”改为“认知与鉴评”,“A04-管理与应用”改为“应用与创新”;二级指标中,2名专家提出指标中信息、信息体、信息源(体)的概念混乱;2名专家认为B06与B09表述混淆;有专家建议B03的求助与购买分为两个独立的指标;三级指标中,4名专家提出C04的表述没有体现服务购买;2名专家建议C07/C08/C09可根据信息搜寻与检索流程扩展成多个小指标;3名专家认为C012表述片面,需要重新调整。根据表8的专家意见采纳标准,综合第一轮专家的意见对相关指标进行修正。修正后的指标调整为5个一级指标(A11…A15)、17个二级指标(B11…B117)和33个具体指标(C11…C133)。

(3)第二轮专家意见反馈情况与指标修正。第二轮问卷回收率为94%,专家积极系数(K)较高。一级指标中,A11/A12/A13/A15指标项的重要性均值(Mj)都大于4.3,A14指标项的重要性均值(Mj)为3.59,仍相对较低,但其变异系数(Vj)<0.25,表明专家们一致认为A14指标重要性相对较弱。二级指标中,B112/B113指标项的重要性均值(Mj)<3.5,满分频率变异系数(Vj)<0.25,专家们普遍认为这两个指标对老年人来说重要性不高。其他指标项的参数值都较好,专家的意见也趋于一致。

第二轮问卷中,专家们对指标修改进行意见反馈。一级指标中,对于“A13-理解与评鉴”,有2名专家选择不同意修改,7名专家选择修改方案一“理解与评价”,8名专家选择修改方案二“认知与鉴评”,需过渡到第三轮继续征询意见;对于“A14-管理与应用”,有12名专家不同意修改为“管理与创新”,要求保留原有命名。二级指标中,B16/B17/B18/B112有超过15名专家同意修改,因此这几项指标的修正建议直接通过;原B012 有超过15 人同意删除,故删除该指标;B110/B113的修改意见有分歧,结合相关意见和建议,过渡到第三轮继续征询意见。

第二轮问卷中,少数专家再一次提出了具体修改建议。比如,3名专家提出B110和B111在信息内容评价上重复,建议合并;有专家质疑“B115-信息创建或知识创新”的提法是否合适;有专家提出“C115-以一定方式存储信息并确保其输出可读”应改为“C115-以一定方式存储信息并确保其可查找追溯、输出可读”,以准确表达信息被妥善存储,可随时查找并利用;“C124-协同工作”是指多人共同完成一件或者多件事项,建议改为“利用信息技术和媒介开展团队工作”,等等。

综合第二轮专家的反馈和修改意见,根据表8的专家意见采纳标准进一步对指标进行修正。修正后的指标调整为5个一级指标、16个二级指标和34个具体指标(A21…C234)。

(4)第三轮专家意见反馈情况与指标修正。第三轮问卷回收率为100%,专家积极系数(K)较高。一级指标中,A21/A22/A23/A25指标项的重要性均值(Mj)都大于4.35,A24指标项的重要性均值(Mj)为3.65,仍相对较低,其变异系数(Vj)为0.17,表明多数专家认为A24指标重要性相对较弱。二级指标中,B212指标项的重要性均值(Mj)<3.5,满分频率变异系数(Vj)<0.20,专家们普遍认为该指标的重要性不高。其他指标项的参数值都较好,专家们的意见也趋于一致。

第三轮问卷指标修改反馈情况及处理方案为:对于“A23-理解与评鉴”,有1名专家选择不同意修改,11名专家选择修改方案一“理解与鉴评”;5 名专家选择修改方案二“认知与鉴评”,故确定指标名为“理解与鉴评”;B210/B212/B214有超过15名专家同意修改,因此这几项指标修正建议直接通过;原B111超过15人同意删除,故删除这指标;B29有1名专家选择不同意修改,11名专家选择修改方案一“理解媒介与信息”,5名专家选择修改方案二“媒介与信息认知”,因此该指标名称最终修改为“理解媒介与信息”。

(5)指标确定。纵观三轮咨询对各指标的重要性打分,第一轮的变异系数区间为0.14~0.39,第二轮的变异系数区间为0.10~0.24,第三轮的变异系数区间为0.10~0.20,可见专家意见协调性已收敛得较好。第三轮咨询中,绝大多数专家认同修正后的指标,少数专家针对三级指标的细节和语词表达提出修改建议。笔者与专家进行个别沟通后进行语词表达上的微调,并通过微信群告知专家团。经过三轮完整的问询与反馈后,本研究的德尔菲专家咨询终止,生成了咨询结果。

经过再次审阅和细节修改,本研究所构建的老年人MIL评估框架最终确定为5个一级指标、16个二级指标和34个具体指标(见表10)。

表10 老年人MIL评估框架指标体系

4 MIL指标赋权

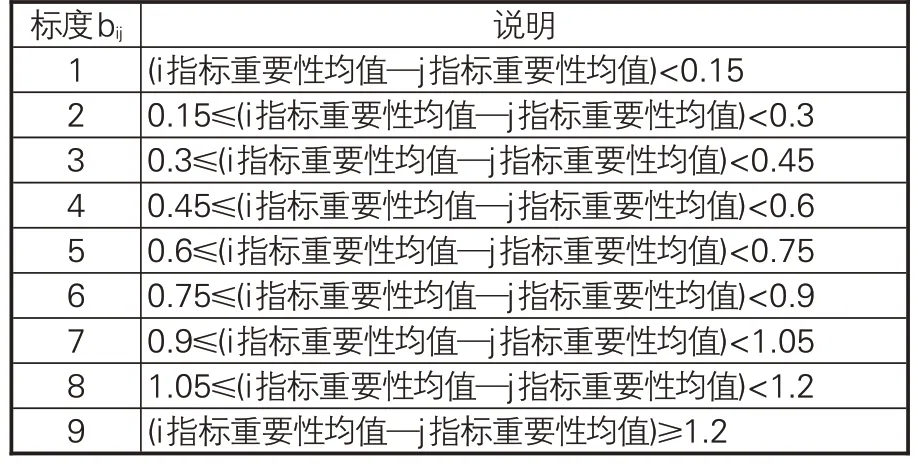

采用层次分析法(AHP)对指标体系进行赋权。一般AHP采用1~9的比例标度,上一节所构建指标项的重要性均值区间为3.29~4.65,差值为1.36,结合AHP比例标度原则,划分准则如表11所示。

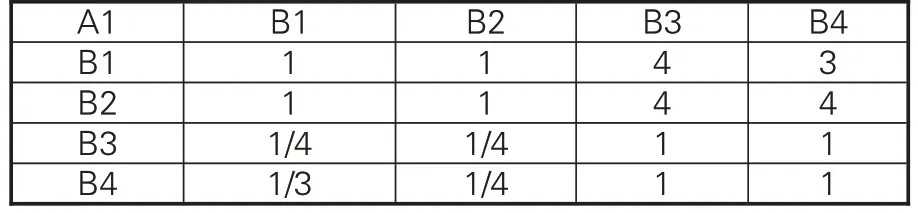

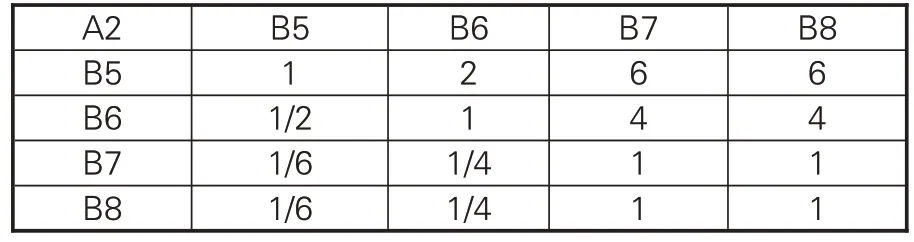

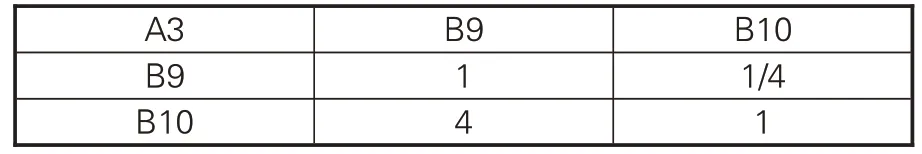

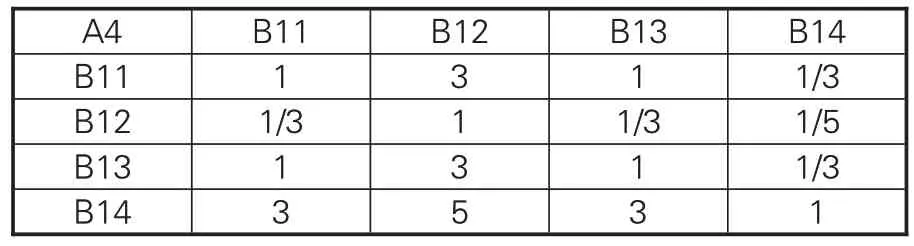

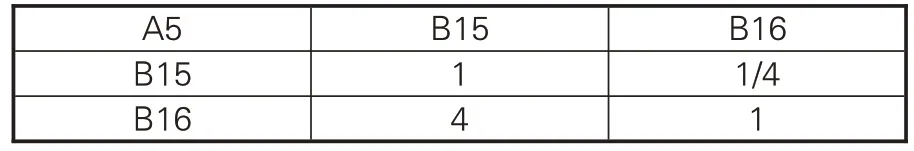

MIL 指标体系形成较为完备的递阶层次结构,最顶层为“老年人MIL”,下面两层分别是一、二级指标,共三层。根据专家团最终给出的重要性均值进行同层次各指标两两比较,对应表11的划分准则,确定一、二级指标间相对重要性,共形成6个判断矩阵,表12为一级指标矩阵,表13-17为二级指标矩阵。

表11 比例标度及划分说明

表12 一级指标判断矩阵

表13 A1二级指标判断矩阵

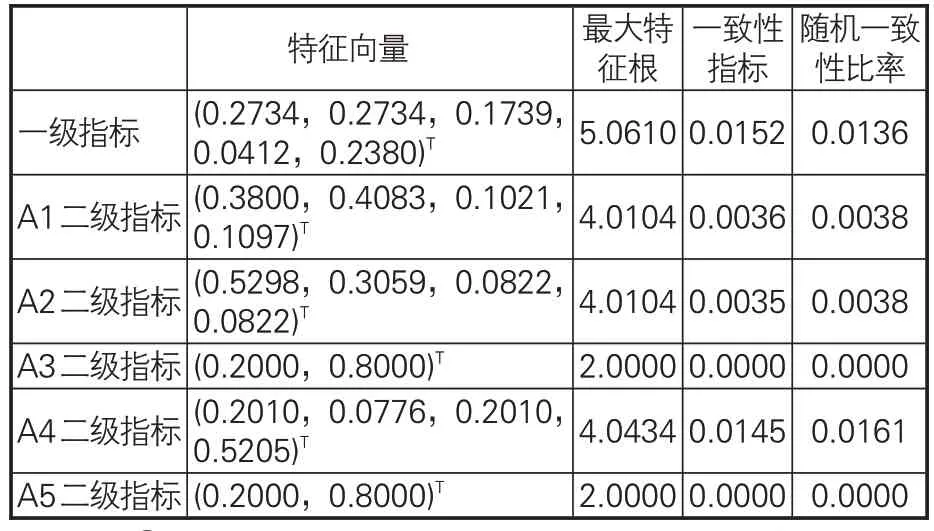

采取方根法进行层次单排序和一致性检验,经过计算得到表18中的一、二级指标特征向量W(即相对上层的权重)、最大特征根λmax、一致性指标C.I.和随机一致性比率C.R.,然后通过表19的层次总排序,得到最终指标权重。综上,MIL指标体系的组合权重如表20所示。

表14 A2二级指标判断矩阵

表15 A3二级指标判断矩阵

表16 A4二级指标判断矩阵

表17 A5二级指标判断矩阵

表18 一级和二级指标层次单排序及检验结果

表19 二级指标层次总排序

表20 MIL指标体系权重

5 结语

本研究采用德尔菲专家咨询法和层次分析法相结合的方式,经过三轮问卷咨询、反馈与修正,对初级指标进行筛选、优化和赋权,形成了一套体系完整并带有权重的素养指标。最终形成的指标包含5个一级指标、16个二级指标和34个三级指标,遵循了完整性、简洁性、互斥性和专指性的原则。

由德尔菲法筛选所得的指标体系在内容上涵盖公民在数字环境下所需的MIL全面能力范畴,体现了指标的完整性。对于老年人而言,不应剥夺他们参与整个信息传播链条的权利,即对所有的MIL能力范畴都应当全面了解与掌握。而且,本研究所构建的指标,除了设置“终身学习意识”外,还增加了“求助和服务购买意识”这一指标项,用于强调具备一定的向外界寻求帮助以解决信息与媒介问题的意识对于老年人的重要性,突出本指标的价值导向和专指性。

本指标体系所要强调的“老年人”专指性主要通过指标权重的区分来体现。虽然说老年人应该了解和掌握所有的MIL能力,但是其“应知应会”的程度会与其他人群有所区别。德尔菲调研中,专家们在对指标进行重要性打分时,也充分考虑到老年人的特殊性,对不同指标的重要性进行区分赋值。根据专家们的集体智慧,16个二级指标中,“终身学习意识”“求助与服务购买意识”“需求界定与表达”“信息鉴别与评价”“信息安全”被赋予了较高的权重值,是相对重要的,属于老年人MIL的关键能力范畴。而其他指标,如信息“组织和维护”、信息“搜寻与检索”和“信息交流、分享、协作”等则被赋予了较低的重要性权重;并非老年人不需要这些能力,而是外界不必苛求老年人去掌握,在一揽子能力指标中,这些并不是迫切和紧要的。因此,本研究的权重比例与面向一般大众和面向高等教育的指标不完全一样。

本文所构建的评估框架,展示了老年人MIL能力组成和具体表征,可用来评估老年人个人或群体的MIL 水平,也可用来分析老年群体MIL水平的目标与差距。这一指标体系也可以作为老年人MIL 教学参考,为构建教学体系和教学重点提供理论依据。由于学术水平、时间、精力以及科研条件等因素的限制,本研究成果并不是研究的结果和终点,而是一个起点,希望有更多的研究者加入进来,进一步深化理论分析,通过不断迭代和优化,形成更丰富、更可靠的研究成果。