张瑞图《古诗十九首》的书法意图

林霄

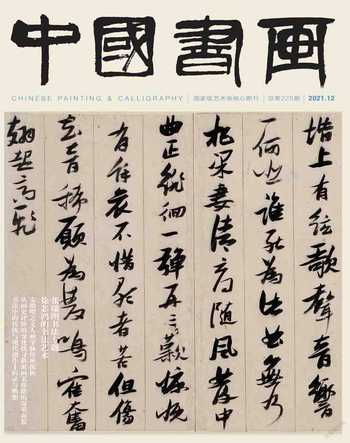

张瑞图行草《古诗十九首》卷,纸本,竖27cm,横603cm,现藏台北何创时书法艺术基金会。我曾有幸两次上手观赏此卷。此卷画有纵向界格,所以全卷保持了首尾一致的小行草风格。这个时期的张瑞图书法,虽然个人面目已经非常明显—章草形态的结字,以折代转的笔法已经成为他的主要形态,但仍保留了一定的圆笔转折,数年后才呈现更明显的方折之势。虽无年款,但从字体与款字判断,此卷书于天启初年。特别是有方起首章“文学侍从之臣”,也说明此时的张瑞图尚未入阁 [ 张瑞图天启六年(1626)五十七岁升礼部尚书兼东阁大学士 ] 。

这个时期的张瑞图书法,虽然个人面目已经非常明显—章草形态的结字,以折代转的笔法已经成为他的主要形态,但仍保留了一定的圆笔转折,数年后才呈现更明显的方折之势。题款曰:“曾见文三桥书十九首,学祝京兆大为所压。暇日书此,纵笔自成,不复依傍。或犹可免效颦之诮云耳。张长公瑞图识。”(图1)张瑞图曾见文彭所书《古诗十九首》,并认为其与祝允明《古诗十九首》相比。,“大为所压”,并颇为自信地认为自己所书“可免效颦之诮”,狂傲之气跃然纸上。他不仅具有“钟王之外,另辟蹊径”(秦祖永《桐荫论画》)的勇气,而且相信自己在书法史上必有地位。这件《古诗十九首》便是他自认为能与祝允明《古诗十九首》比肩的作品。

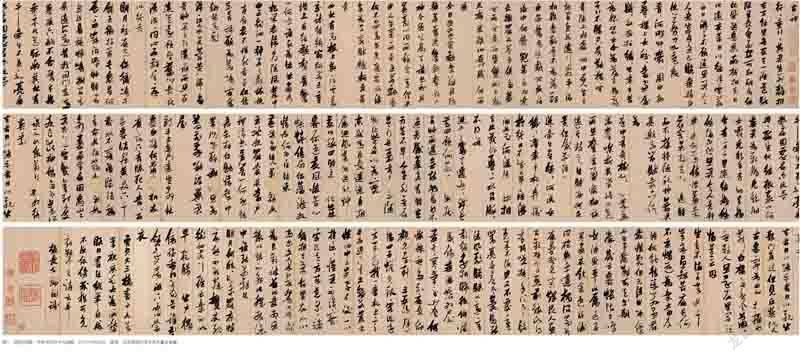

张瑞图曾见的文彭《古诗十九首》或许就是现藏上海博物馆的这件,款识:“嘉靖丙寅(1566年)孟冬朔旦为近川沈君书于燕台之借适轩。文彭。”文彭此时六十九岁,功力颇深而才气略逊。张瑞图觉得自己已可将文彭比下去(图2)。文彭卷后有晚明人圣方与近人吴湖帆题跋,圣方题曰:“姑就中叶言之,祝京兆其第一也,王雅宜(王宠)、丰存叔(丰坊)次之,至文氏世重衡山先生(文徵明),然吾以为寿承草书更得古人真逸。”吴湖帆题:“明代书家宋仲温(宋克)之后咸以祝枝山、文衡山齐称,而三桥(文彭)书法实掩有众长,草书神韵直可与君謨(蔡襄)颃颉,章草则与赵文敏(赵孟俯)相似,其功力之深驾乃父而上,其名则被父所掩……”评价不可谓不高,然而祝允明超然的地位却是各家公论。

张瑞图称文彭“学祝京兆大为所压”的本尊祝允明《古诗十九首》,又是一种怎样的传奇?

王世懋曾评祝允明书法“当以《十九首》为第一”,据王世懋议论此卷的来历云:“昔闻祝京兆欲有所贷,文休承故置茧纸室中,京兆喜,为书《古诗十九首》,大获声价。世以休承谲得此书,为艺苑一谑。”〔1〕意指祝允明欲向文嘉借钱,文嘉特意在书房备佳纸好笔,诱使枝山先生留下《古诗十九首》墨迹卷。

据《明史·文苑传》,祝允明“恶礼法士,亦不问生产。有所入,辄召客豪饮,费尽乃已。或分与持去,不留一钱。晚益困,每出,追呼索逋者相随于后,允明益自喜”〔2〕。文震孟《姑苏名贤小记》亦云:“当其窘时,黠者持少钱米,乞文及手书,辄与。”〔3〕可见祝允明晚年窘迫如此,印证了王世懋记录的传言。

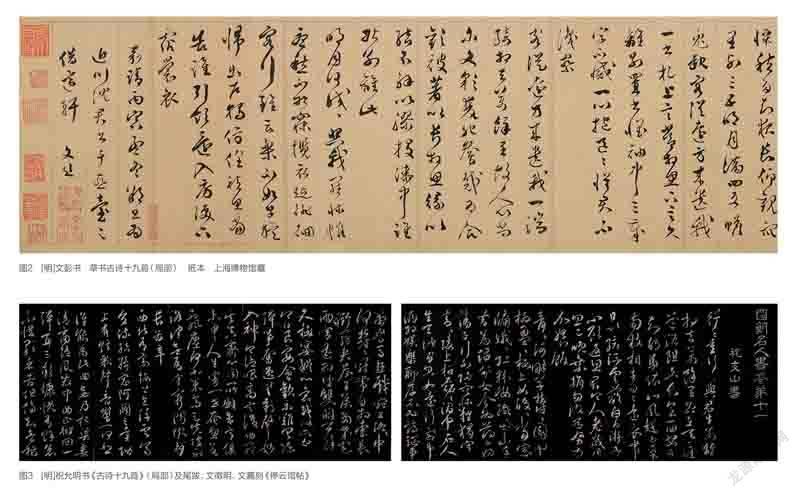

祝氏《古诗十九首》题记云:“暇日过休承(文嘉)读书房,案上墨和笔精,粘纸得高丽茧,漫写十九首,遂能终之,以恐不免伤蚕之诮也,乙酉九月,枝山希哲甫。”写毕,见尚有余纸,再用欧体楷书、章草各书一诗,再题:“作行草后余一纸,因为此二章,聊试笔耳,不足存也,枝山附记。”文嘉得此书后,顾璘、陈淳、王守、王宠等分别题跋于卷后。一年后,祝允明去世。又过了二十二年,文氏父子将此卷刻于《停云馆帖》,并将诸人题跋一并刊刻。(图3)由于《停云馆帖》的刻帖刊行,祝书《古诗十九首》成为传世名作,若干年后,王世贞听说此卷被徽人买去,大呼可惜:“京兆此书清圆秀媚而风骨不乏,在大令下,李怀琳、孙过庭上,《十九首》是千载之标,公书亦一时之英,可谓合作,真迹在休承(文嘉)所,近闻以桂玉故鬻之徽人,便是明妃嫁呼韩,可叹可叹!”〔4〕当王世贞听说祝允明《古诗十九首》被有钱的徽州人买去,大呼可惜,比喻为“明妃嫁呼韩”。最后见到此卷的是明末清初的吴中鉴赏家顾复,在所著《平生壮观》卷五,记录了他在“季铨部”(季寓庸,官至吏部主事)家看到这卷《古诗十九首》:“丁未(1667)正月,余与季弟同在先生所,适溧阳史氏以真本来易之季氏,得快观焉。”之后,此卷便不知所踪。以上是祝允明书《古诗十九首》的故事,如今已成书史佳话,虽然原作已佚,但借《停云馆帖》刻本,今人仍可窥度祝允明演绎的晋人书风。

祝允明《古诗十九首》墨迹如今已经不存,然而由于文徵明父子将其刻于《停云馆帖》,已成为当世名件,祝允明的《古诗十九首》的书法形式,完全是以继承“二王”衣钵的小草形式。“二王”中,他更接近王献之的行草,其笔法的复杂性、技巧的难度性,在整个明朝,几乎无人可及,所以王世贞称祝允明“《十九首》是千载之标”。就好像一位超凡的钢琴大师,精彩绝伦地演绎了难度最高的一首肖邦的曲子。然而祝允明的小草与他的大草相比,并没有需要创新的意识,更像是给晚辈留下一件可以通过其学习晋人的范本。

晚明的董其昌,虽然也是在“二王”的路子上,形成了一种清新而颇有韵致的书风,但其技巧的难度已经大大下降,笔法的复杂度也大大地简化,当然学习的难度也下降了。他将“二王”

的难度拉低了,以至于后人学董容易上手,无意中却造成了清代帖学的衰败。当然这不是董其昌的过错,也是另外的话题,这里不展开。

张瑞图存世最早的一件书法作品是其二十七岁时写下的《杜甫渼陂行》,令人惊讶的是这卷草书,从笔法到姿态皆与《停云馆帖》中的祝允明《古诗十九首》非常接近。年轻时张瑞图成长在边远的福建晋江,家族并非大贵之人,学习书法较大可能性来自碑帖,而《停云馆帖》是最有可能的学习范本。从这卷《杜甫渼陂行》到天启年间留下的《古诗十九首》,其题款将文彭与祝允明的《古诗十九首》相比,说明张瑞图不可能没有临摹过祝允明的《古诗十九首》。从这件早年草书看,不仅临摹过,而且能对其笔法掌握得非常熟练。

张瑞图如何从早年的“二王”—祝允明书风,转变到成熟时期的“方折用笔”?

张瑞图曾写道:“晋人楷法平淡玄远,妙处却不在书,非学所可至也……坡公有言‘吾虽不善书,晓书莫如我,苟能通其意,常谓不可学。假我数年,撇弃旧学,从不学处求之,或少有近焉耳。”〔5〕他知道晋人之妙,然而却以为不是通过学习可以达到的,他要跳出众人追求的书法形态,去寻求晋人书法的弦外之音。他说给他几年时间,撇开旧门道,“从不学处求之”,或许稍能接近晋人之意。从他后来的书法形态看,他确实做到了“另辟蹊径”,是否这才是他心目中的“晋人之意”。

欧阳修言:“学书当自成一家之体,其模仿他人,谓之奴书。”〔6〕这段话被张瑞图弟弟张瑞典题在了张瑞图楷书之后:“评书家谓士大夫下笔当使有万卷书,气象方无俗态,不然一楷书吏耳。欧阳永叔曰,学书当自成一家之体,但模仿他人谓之书奴。”〔7〕比张瑞图大十五岁的董其昌在他的《画禅室随笔》中写:“盖书家妙在能合,神在能离。所欲离者,非欧虞褚薛名家伎俩,直欲脱去右军老子习气,所以难耳。哪咤拆骨还父,拆肉还母,若别无骨肉,说甚空虚,粉碎始露全身。晋唐以后,推杨凝式解此窍耳。赵吴兴为梦见在。”〔8〕可见,欲脱去“晋人习气”的不只是张瑞图,然而董其昌努力了一辈子,并没有实现他所谓的“脱去右军老子习气”,只是简化了晋人笔法,变得易学了,拉低了晋人的高度,可见有多难。在董其昌看来,历史上只有杨凝式做到了。

而张瑞图至少在形式上做到了“脱去右军老子习气”,至于说是否达到了晋人的高度则未必。

至少后人评其“钟王之外,另辟蹊径”,这是需要惊人的勇气。这勇气还体现在张瑞图的擘窠大字上,达到三米五以上的大立轴,每个字可以达到三十多厘米,至少也是董其昌“为梦见在”的。

祝允明身后,《古诗十九首》的影响持续了至少一百年。

《古诗十九首》卷末的陈淳跋云:“余尝观诸家书法,知古人用心于字学者亦多矣,余虽愚陋,受教于吾师衡山先生之门,间语笔意,恨莫能从也。今吴中名书家辄称枝山衡山二公,其抗衡者欤,休承出示此卷,不能不兴仰止之叹。嘉靖丙戌春日,陈淳堇识。”接着王宠跋云:“祝京兆书,落笔辄好,此卷尤为精绝,翩翩然与大令抗衡矣,宠从休承处持归,临摹数过,留案上三月,几欲夺之,以义自止。休承其再勿假人哉。丙戌夏五端阳日,王宠识。”可见陈淳、王宠对祝书《古诗十九首》的仰慕。王宠尤其酷爱,反复临摹学习三月,几乎不想还给文嘉了。

王宠写下此跋时,祝允明尚在人间,数月后的十二月二十七日便下世。

次年丁亥(1527)四月,王宠放祝氏体例,书《古诗十九首》于宋金粟山藏经纸。王宠书法个人面目的成熟,正在这一年。

祝允明不仅给文嘉用他的晋人小草写了名卷《古诗十九首》,也为王宠用晋人小草写了他的自作诗《述行言情诗》卷。王宠不仅临摹了祝允明《古诗十九首》三个月才还给文嘉,而且这卷《述行言情诗》更是王宠的枕中秘籍,从不示人,然而却留到了今世。王宠由于王宠学祝允明的晋人小楷并不到位,正因为不到位,或许是有意而为,却造就了王宠的个性书风。

陈淳晚年,书《古诗十九首》于宋金粟山藏经纸。题识:“金粟纸来吴中,数十年为余涂抹者多矣,是卷其可少罪过乎?”陈淳说他自己几十年来糟蹋了不少金粟山纸,这卷应该不会对不起金粟山纸吧?陈淳《古诗十九首》以米芾、祝允明为师,书风浪漫,个性十足。

王宠、陈淳所书《古诗十九首》是最早模仿祝允明《古诗十九首》体例的致敬之作,他们两位已形成自家成熟面貌,皆一流书法。祝允明《古诗十九首》不仅是陈淳、王宠的学习对象,也为后世续写《古诗十九首》提供了一个榜样。

丰坊所书《古诗十九首》未见墨迹,仅见于文献。《爱日吟庐书画录》记载:“明丰道生《古诗十九首》,高一尺一寸,长一丈八迟八寸,计三接,嘉靖壬戌八月六日(1562),南禺病史道生寓真趣园,对金莲蕉为德园吴礼中书。”后有高江村题跋:“丰存礼苦志,临摹其书法,深得古人意,但性情怪诞,坎坷终身。此卷于朱卧庵处得之,知后世有不忍没其能者。

康熙乙卯八月七日秋晓晴霁,适装成并记。”

《爱日吟庐书画补录》作者葛金浪有一番评价:“此卷开首犹为规矩所缚,如后则酣嬉淋漓,不知有今,不知有古,一生精神毕露矣。江村知其妙而未极致,故评论之。”虽然丰坊的《古诗十九首》今日不知下落,然而另一件丰坊《草书杜甫诗》却可以让我们仿佛看到他向祝允明《古诗十九首》致敬的样子。

董其昌的《古诗十九首》卷见于古原宏伸所编《董其昌的艺术》,不知藏处。题款“祝希哲诣文休承,属休承之吴市。案上有高腊茧纸,为书十九首,书竟,休承犹未归,纸有余地,又为书榜枻歌、秋风辞,停云馆所刻是也。祝书,人不知其所自,余见褚遂良行草《阴符经》于广陵丞,谓友人吴生曰:此祝京兆衣钵也,乃披寻卷尾,有希哲款印,吴始服具眼。因書十九首识之。东城一首旧误为一,今正之,当二十首。庚戌重九后二日,董其昌”。此卷书于1610年,董其昌56岁。在这卷作品上,董其昌模仿了十七家自汉代皇象、钟繇,到东晋王羲之、王献之,隋唐智永、欧、虞、褚、薛、李北海、怀素、颜、柳,再到宋代苏、黄、米、蔡的书法面目。虽说是模仿,然而大多仍是董其昌自家面目。他在题款中,先是绘声绘色地描述了一遍祝允明为文嘉写《古诗十九首》故事,然而故事已经走样。此时距离祝允明书写《古诗十九首》的1625年已有八十五年。接着说了一个令他自己得意的故事,朋友吴生拿出一卷褚遂良《阴符经》,开卷他就认出是祝允明书法,然后开到卷尾果然看到祝允明的款印。吴生佩服董其昌的眼力,所以他为吴生写下这卷《古诗十九首》。这里除了有致敬祝允明的意思,也不免有炫技之嫌,正是因为有祝允明用各家面目写成一卷的炫技在先(如台北故宫博物院藏祝允明《书林藻鉴》卷),刺激了董其昌的炫技之举。

陈淳、王宠都是祝允明的学生(关于这点可以参看拙文《陈淳、王宠师承祝允明的新证据》)。陈淳所书是通过米芾走向“二王”的,而王宠所书更靠近祝允明的示范,文彭所书则吸收了孙过庭《书谱》的笔法结字,董其昌则是以汉晋唐宋十七家笔法来打破长卷的一致性。

张瑞图则是另辟蹊径,从章草里引入折笔笔法,别开生面,虽然不是正统路线,然而探索了书法的另外一种可能性。从这一点意义来看,他无疑是成功的。

祝允明去世次年,王宠书《古诗十九首》。

祝允明去世若干年,陈淳书《古诗十九首》。

祝允明去世后三十六年,丰坊书《古诗十九首》。

祝允明去世四十年,文彭书《古诗十九首》。

祝允明去世八十五年,董其昌书《古诗十九首》。

祝允明去世一百年,张瑞图书《古诗十九首》。

在祝允明身后已经有陈淳、王宠、文彭、丰坊、董其昌、张瑞图仿照祝允明的体例,用小行草各写《古诗十九首》一卷。这几位皆是一流书家,人人都有向祝允明致敬的意味。到了晚明,张瑞图则有了一点向祝允明挑战的意味。这是一场命题创作,也体现了祝允明书法在明代后人心目中的崇高地位,与其身后持续百年的影响力。