基于建设用地扩张的皖江地区生态用地格局演化与优化

王雪微,于 立,王士君,曹卫东,范大龙

(1 安徽师范大学 地理与旅游学院,安徽 芜湖 241002;2 卡迪夫大学地理与规划学院, 威尔士 加的夫 CF10 3WA 英国;3 东北师范大学 地理科学学院,吉林 长春 130024)

社会经济发展离不开对土地资源的持续利用,建设用地的高需求导致生态用地空间不断被压缩,人地矛盾日益突出[1-2]。在土地利用过程中,应着眼于生态用地安全格局,重视生态用地在维持生态系统功能中的作用,加强生态用地保护力度,保障区域生态红线和生态安全。因此,加强建设用地扩张对生态用地格局的影响研究,对认清城市建设用地扩张所带来的负效应,提出生态用地空间格局优化策略具有重要的理论和现实意义[3-4]。

目前随着建设用地的加速扩张,因其引起的生态用地安全问题逐渐凸显[5-7],有关化解社会经济发展与生态保护冲突问题的研究逐渐增多[8-9]。生态用地作为实现区域可持续发展目标、保护城市生态环境而划定的非建设用地空间[10-11],承担着重要的生态功能,为人类社会提供关键生态服务,对维持区域生态平衡、保障生态安全具有关键作用[12-13]。然而城市化作为土地利用/土地覆被变化(LUCC)的重要驱动力,严重影响了土地生态系统的结构和功能[14]。与此同时,建设用地扩张不断挤占生态用地空间,导致土地生态系统功能急剧下降[15-17]。国外当前主要关注建设用地扩张对区域生态环境、生态安全及相关经济政策影响等问题的研究[18-20],而国内研究则主要聚焦在生态安全指标体系及方法[21-22]、生态安全评价[23-24]、生态系统评估及调控对策[25]、功能空间变化及影响因素等方面[26-27],这些研究均未从建设用地扩张的视角,寻求对非建设用地空间保护的路径。生态用地格局优化的最终目标是在城市建设空间合理扩张的同时,使生态环境系统能得到改善和保护[28],可见城市生态用地的稳定性和可服务性主要依赖于两个方面:一是建设用地扩张的影响,二是生态用地完整性的影响[29-30]。因此,在生态用地格局优化过程中,应同时考虑生态用地自身的积极影响和建设用地扩张的消极影响。

本研究以皖江地区为例,基于建设用地扩张与生态用地保护相结合的视角,分析1980-2018年该地区生态用地时空演化规律,构建生态用地安全格局,并参考前人的研究结果[31-32],提出优化策略,为推进皖江地区可持续发展提供科学参考。

1 数据来源与研究方法

1.1 研究区域概况

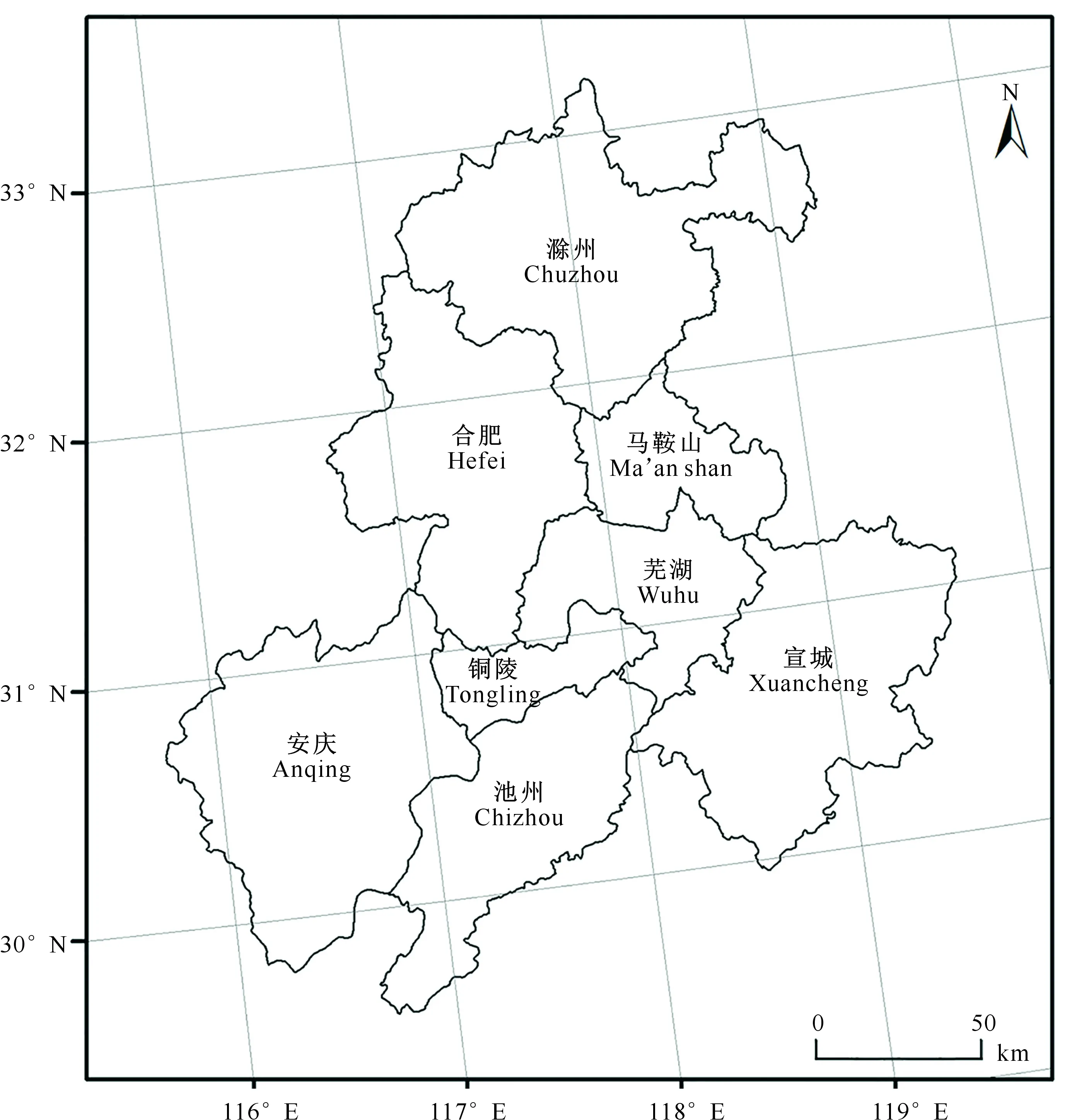

皖江城市带是长江流域安徽段的两岸地区,其核心区域为与长江相接的马鞍山市、芜湖市、铜陵市、安庆市和池州市。广义的皖江城市带在空间范围上包括合肥、安庆、池州、铜陵、芜湖、马鞍山、宣城、滁州以及六安市的金安区和舒城县[33]。本研究中的皖江地区是安徽省纳入长江三角洲城市群的8个城市,不包含六安地区(图1),该地区位于29°33′~33°13′N和115°46′~119°38′E,地域面积72 260.32 km2,占安徽省总面积的51.76%,截至2019年年底,皖江地区GDP为23 781.46亿元。研究区域地貌类型多样,包括中山、低山、丘陵、台地、平原等,水网密集,长江由西南向东北贯穿整个区域,境内长度约400 km。研究区域属于亚热带湿润季风气候。

图1 皖江地区8个城市的分布Fig.1 Location of eight cities in the Wanjiang area

1.2 数据来源

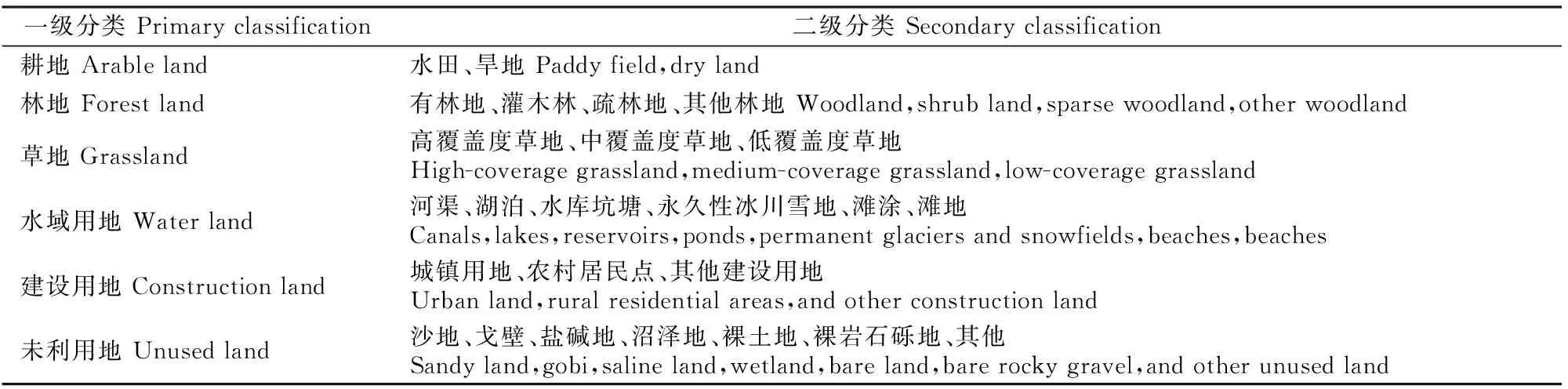

本研究所需基础数据包括土地利用数据、交通数据、社会经济统计数据(计算修正最小累积阻力面和建设用地扩张可能性)以及高程、地貌、坡度等自然概况数据,所有数据均统一行政区边界。土地利用数据来源于中国科学院资源环境科学数据中心,以各期Landsat TM/ETM遥感影像为主要数据源,通过人工目视解译生成,从中提取土地利用分类表,将土地利用分为6个一级类型、25个二级类型(表1);交通数据依托2016年中国交通系统数据与2019年安徽省交通地图叠加,进行空间配准,并对新增交通线路进行矢量化,合并生成最新交通矢量图;社会经济统计数据来源于相应年份的《安徽省统计年鉴》和各地市统计年鉴;高程、地貌、坡度等自然概况数据来源于中国科学院资源环境科学数据中心(空间分辨率均为30 m),并通过ArcGIS软件平台进行几何校正与配准、图像拼接等处理所得。

表1 土地利用数据中的分类体系Table 1 Classification system of land use data

1.3 研究方法

1.3.1 用地范围提取与面积增长率计算 分别提取1980,1990,2000,2010和2018年皖江地区及8个城市的耕地、林地、草地、水域用地、建设用地及未利用地,并统计各类用地的面积,将其记为Sti,将上一阶段年份相应类型用地面积记为St(i-1)。根据式(1)计算相邻2个年份之间的各类用地规模增长率R,用以表征城市土地利用变化程度。

R=(Sti-St(i-1))/St(i-1)。

(1)

1.3.2 建设用地扩张模式及系数 建设用地空间分布状态为局部集聚、外围分散,因此在计算扩张模式系数时采用凸壳原理法,提取连续成片的建设用地斑块,即以各年土地利用图中集中连片的建设用地斑块生成凸多边形,作为测度建设用地扩张的基底规模。建设用地扩张模式通过新增建设用地与原有建设用地的关联形式来表征。i-1和i相邻2个年份的建设用地凸多边形分别记作Ki-1和Ki,面积分别记为Si-1和Si,将包含在Ki-1中的新增建设用地视为填充型扩张面积,记为Ea;将包含在Ki中而不包含在Ki-1中的新增建设用地面积视为延伸型扩张面积,记为Eb;Ea与Eb之和,即为新增建设用地的总面积。将Ea与Eb之差和新增建设用地总面积的比值表征为建设用地扩张模式系数Iinfilling(式(2)),以判断建设用地扩张模式。Iinfilling∈[-1,1],当Iinfilling>0时,为填充型扩张;当Iinfilling<0时,为延伸型扩张;当Iinfilling趋近于0时,表示2种扩张模式均衡并存。

Iinfilling=(Ea-Eb)/(Ea+Eb)。

(2)

1.3.3 生态用地识别及生态用地指数的计算 基于中国陆地生态系统类型的定义,运用ArcGIS平台,依托皖江地区土地利用分类图对各类生态用地进行提取及规模统计。将除了建设用地和部分未利用地(不含沼泽地,包括村庄用地、交通用地及其他)以外的其他用地,作为衡量区域生态用地空间格局的重要指标,即包括耕地、林地、草地、水域用地与沼泽地(土地利用分类体系中归属未利用地)5种生态用地类型,根据式(3)计算生态用地指数IGW(t),用以分析建设用地扩张对生态用地空间格局的影响。IGW(t)的计算公式如下:

(3)

式中:Aarable(t)、Aforest(t)、Agrass(t)、Awater(t)、Awet(t)、Aconstruction(t)、Aunused(t)分别表示t年皖江地区耕地、林地、草地、水域用地、沼泽地、建设用地和其他未利用地(不含沼泽地)的面积。

IGW(t)∈(0,1),其值越高,说明生态用地比例越高,生态安全格局越稳定,城市生态环境越好。

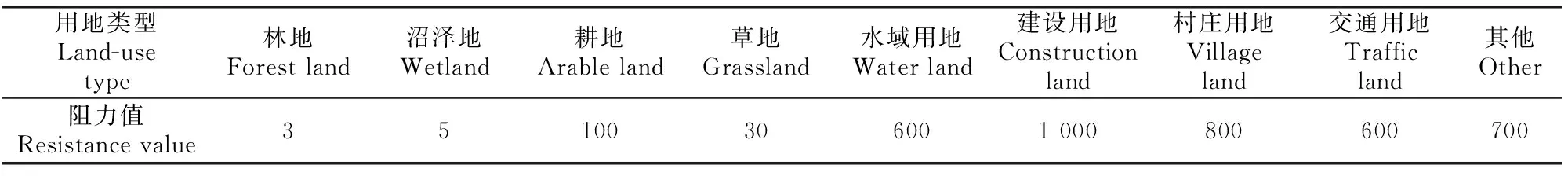

1.3.4 生态用地安全格局的构建 首先依托生态系统服务重要性和景观斑块连通性原则,提取面积大于10 km2的林地、草地、水域用地与沼泽地作为生态源地;随后基于土地利用类型现状,采用专家经验对不同类型生态用地赋以原始阻力值(表2),构建景观阻力面(30 m×30 m),由于土地利用类型具有多样性,且与生态过程的相互作用也较为复杂,传统的均一化赋值难以真实反映不同用地类型和强度对生态阻力的影响差异,为此本研究采用相应社会经济指标对不同空间单元的景观阻力面进行修正,计算公式见式(4):

表2 各类型用地的原始阻力值[31]Table 2 Original resistance values of different land-use types

(4)

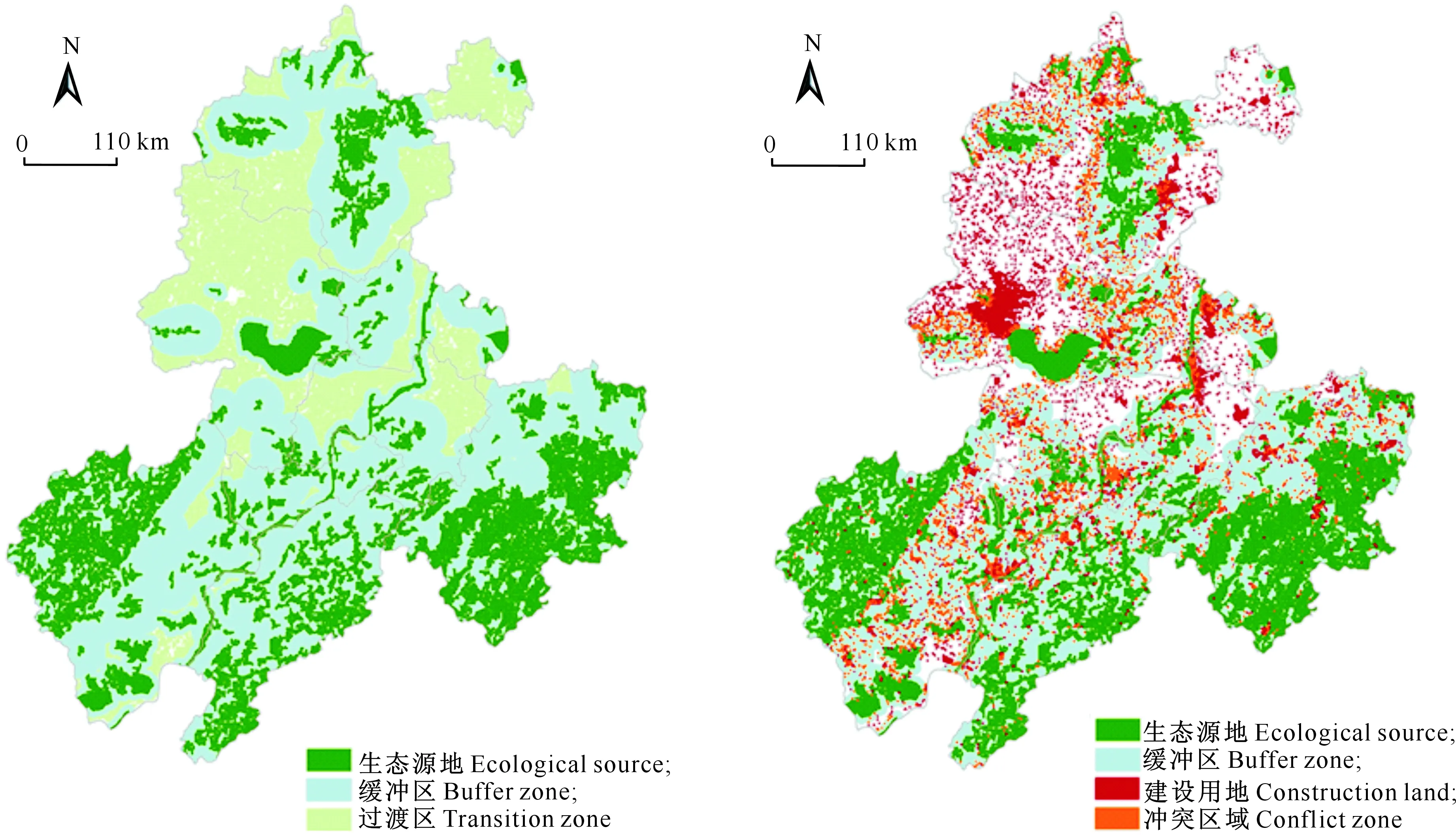

基于生态源地扩张最小累积阻力面,首先运用ArcGIS自然断点法,以生态源地斑块边界为起始,对生态源地以外的区域进行划分,其中邻近生态源地的低累积阻力区域划为生态缓冲区,然后将生态源地及缓冲区以外的其他生态用地划分为过渡区,生态源地、缓冲区与过渡区共同建构成生态用地安全格局。

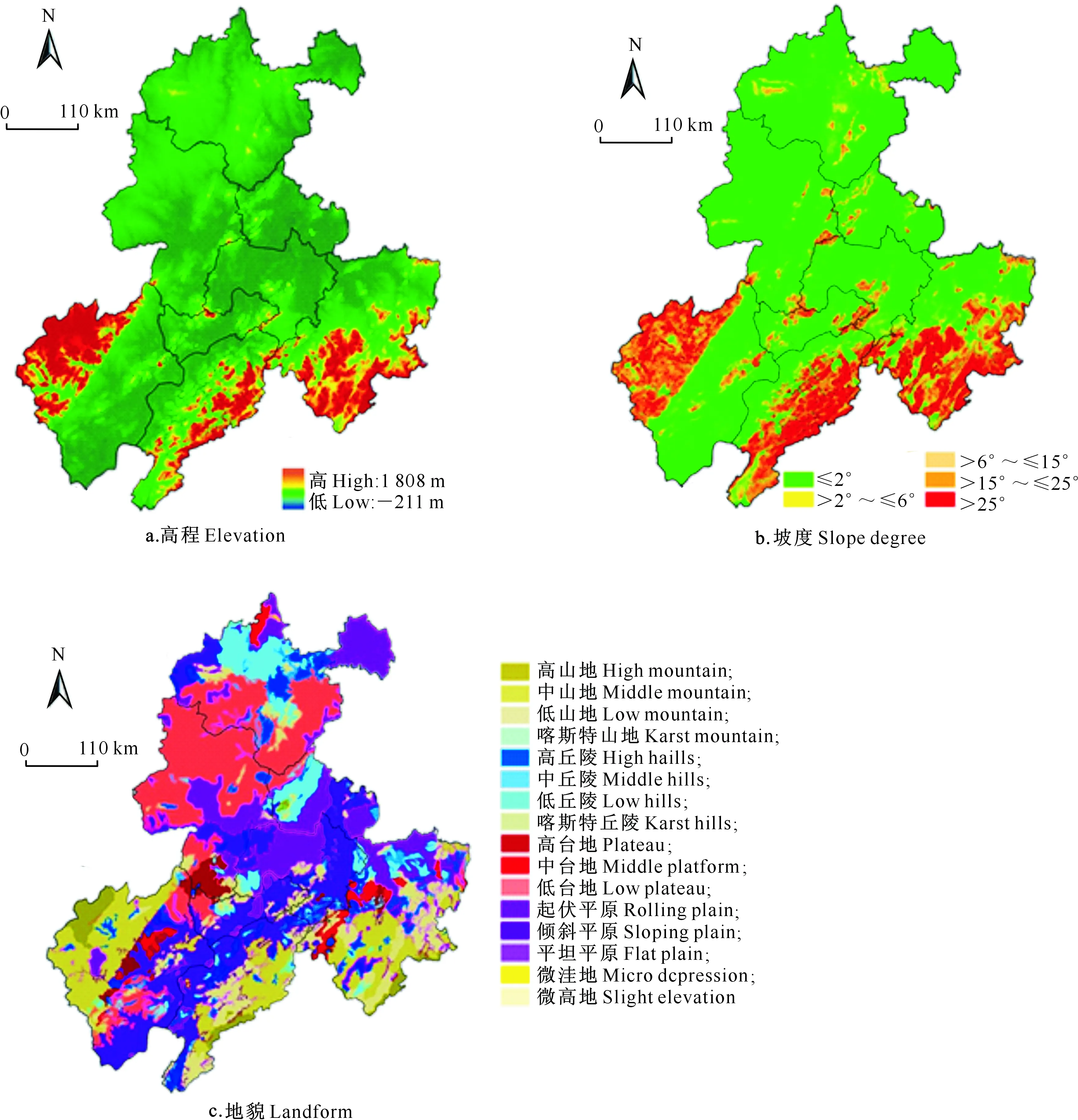

1.3.5 建设用地扩张干扰潜力等级划分 本研究将建设用地扩张对生态用地产生干扰的可能性界定为“干扰潜力”,建设用地扩张潜力越大,其干扰潜力越小。高程、地貌和坡度作为影响建设用地扩张的主要自然因素,被视为界定建设用地扩张干扰潜力的重要基础。皖江地区高程、地貌和坡度的分布见图2。

图2 皖江地区高程、地貌和坡度的分布Fig.2 Distribution of elevation,landform and slope degree in the Wanjiang area

在皖江地区建设用地扩张干扰潜力等级划分过程中,首先基于经济学中的生产理论[34],选取人均GDP、人均建设用地面积、建设用地行政级别(城市建设用地为1级,城镇建设用地为2级,其他建设用地为3级)和路网密度4个指标,作为影响建设用地扩张的主要生产要素,并假设4个指标的权重相同,通过指标的标准化均值计算建设用地扩张可能性;其次通过对皖江地区高程、地貌和坡度进行赋值,并与建设用地扩张可能性进行等权重叠加,建立建设用地扩张干扰潜力属性字段,运用ArcGIS空间叠置和自然断点分析法,参照已有研究并结合城市用地分类与规划建设用地标准[4],将建设用地扩张干扰潜力由低到高划分为15个等级,其中等级越低表明建设用地扩张潜力越大,干扰潜力越小;等级越高表明建设用地扩张潜力越小,干扰潜力越大。

2 结果与分析

2.1 皖江地区各类土地利用面积及其增长率

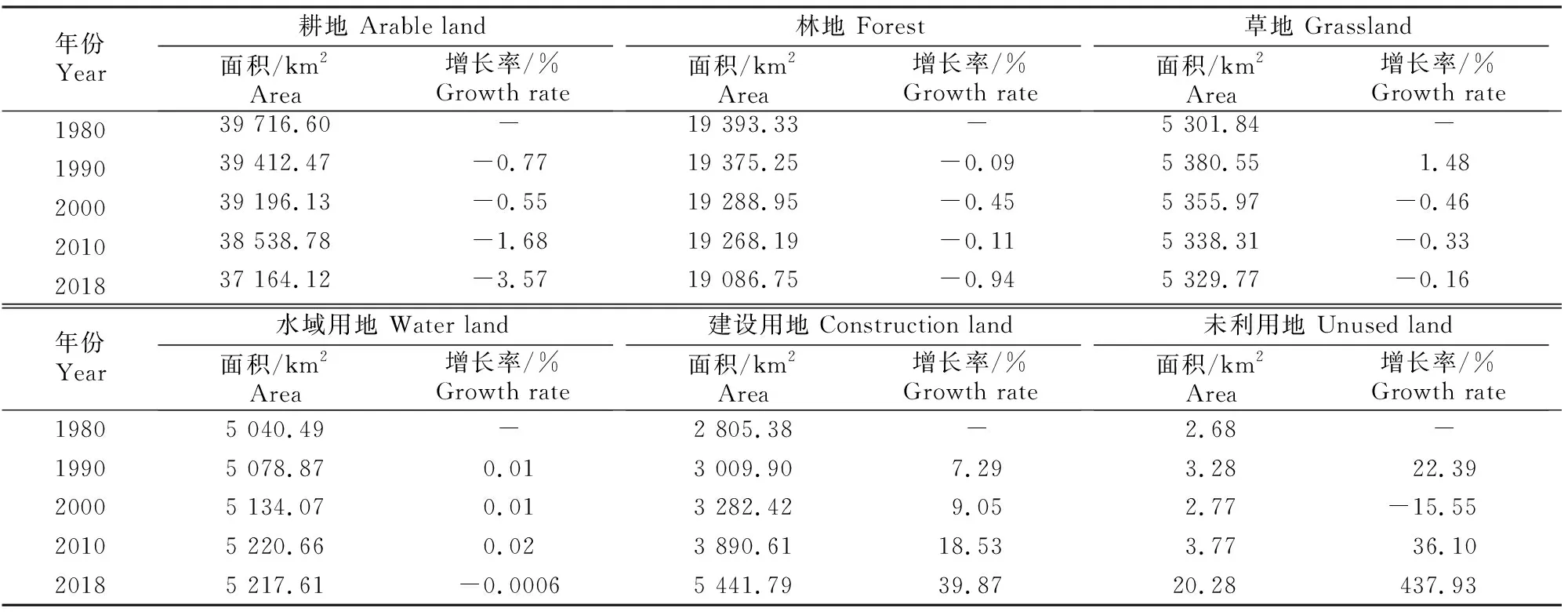

表3显示,皖江地区共有土地面积72 260.32 km2,其中耕地面积最大,其次是林地,草地和水域用地面积基本持平,建设用地面积在2010年以前小于草地和水域用地面积,2018年建设用地面积超过草地和水域用地面积,可见在2010-2018年皖江地区建设用地扩张十分显著。在1980-2018年,耕地与林地面积持续下降,耕地面积由1980年的39 716.60 km2下降到2018年的37 164.12 km2,减少了6.43%;林地面积由1980年的19 393.33 km2下降到2018年的19 086.75 km2,减少了1.58%;建设用地面积由1980年的2 805.38 km2增加到2018年的5 441.79 km2,且呈现出明显的倍数扩张态势。1980-1990年草地面积增加了78.71 km2,1990年之后一直减少,2018年较1990年共减少了50.78 km2。1980-2010年水域用地面积持续增加,2010-2018年间略有下降。与1980年相比,1990年未利用地面积增加了0.6 km2,2000年较1990年减少了0.51 km2,2018年未利用地面积为20.28 km2,较2010年的增长率高达437.93%。

表3 1980-2018年皖江地区不同土地利用类型的面积及其增长率Table 3 Area and growth rate of different land use types in the Wanjiang area from 1980 to 2018

表4表明,1980-2018年皖江地区8个城市各类用地面积变化情况存在明显的空间差异性。8个城市的耕地面积均明显减少,其中合肥市面积减少最多,共减少876.21 km2;其次是滁州市;铜陵市面积下降最少,仅减少76.47 km2。从耕地面积变化率来看,合肥市最大,为-10.06%;安庆市最低,为-4.64%。各城市林地面积同样持续减少,其中宣城市面积减少最多,共减少186.68 km2;芜湖市面积减少量最低,为1.64 km2。林地面积下降比例最高的为铜陵市(8.65%),最低的是池州市(0.05%)。滁州市、合肥市、马鞍山市和池州市草地面积均有所减少,其中滁州市面积减少最多,共减少31.12 km2;马鞍山市面积下降率最高,达10.66%。芜湖市、宣城市、安庆市和铜陵市的草地面积均有所增加,其中宣城市增加最多,共增加了66.86 km2;芜湖市草地面积增长率最高,为11.91%。宣城市和安庆市水域用地面积均略有下降,下降比例均不到1.3%;其他城市的水域用地面积都有不同程度增加,其中池州市变化量最大,增加了68.99 km2,其次是马鞍山市,增加了50.02 km2,以上两个城市的增长率均较高,增长率最低的城市为合肥。8个城市的建设用地面积都有较大程度扩张,其中扩张比例超过100%的城市包括宣城市、芜湖市和池州市,扩张面积最多的城市为合肥市,面积增加865.62 km2;其次是滁州市和芜湖市,建设用地面积分别增加了539.85和310.51 km2;面积变化量最小的城市是铜陵市,增加了86.12 km2,增长率为71.86%。

表4 1980-2018年皖江地区各城市不同土地利用类型面积的变化量与变化率Table 4 Changing amount and rate of different land use types in different cities in the Wanjiang area from 1980 to 2018

2.2 皖江地区建设用地扩张模式及特征

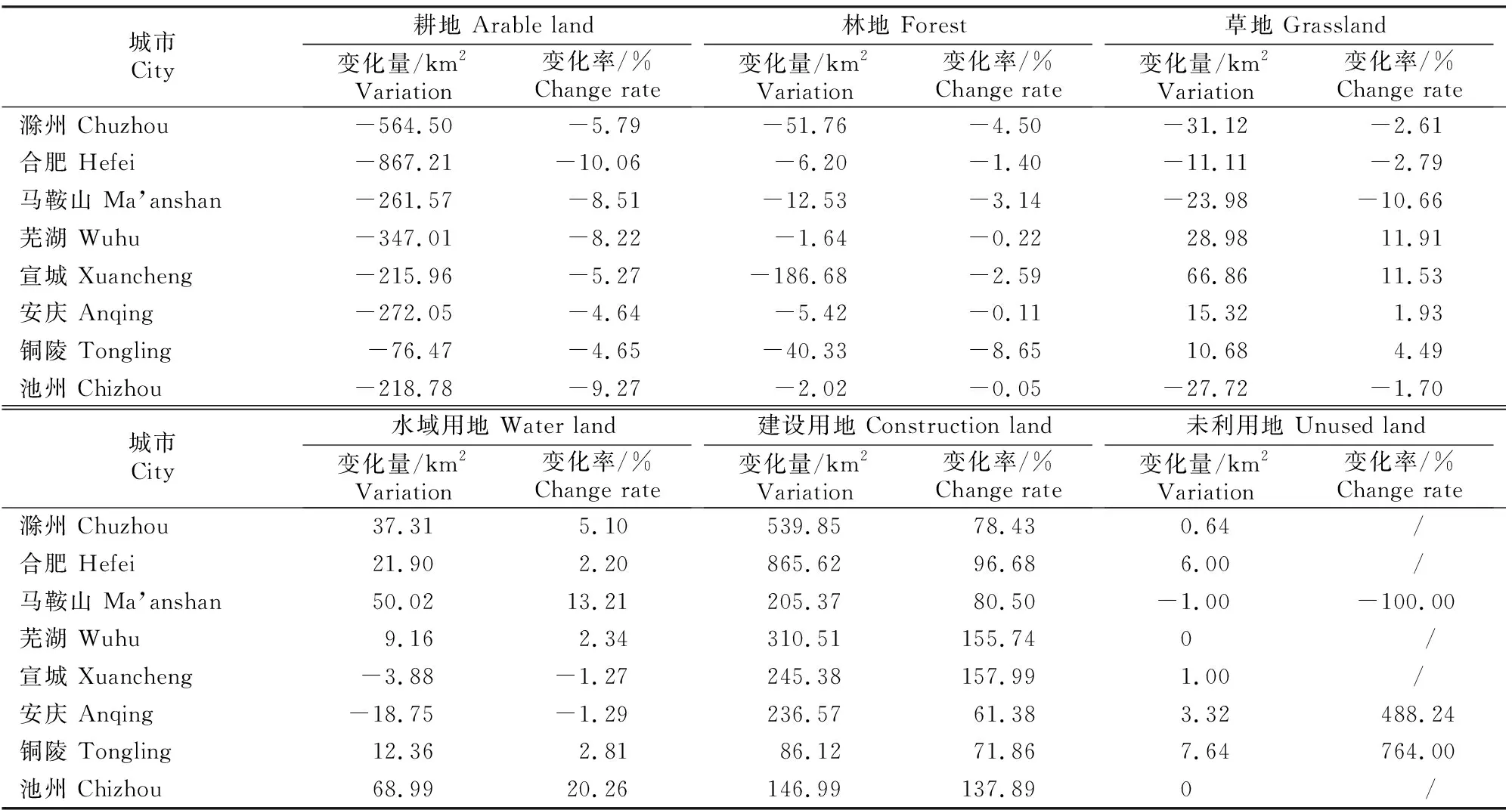

1980-2018年皖江地区建设用地扩张面积的空间分布见图3,建设用地的扩张面积及扩张模式系数见表5。

图3 1980-2018年皖江地区建设用地扩张面积的空间分布Fig.3 Construction land expansion in the Wanjing area from 1980 to 2018

由表5可知,1980-1990年,建设用地扩张主要集中在安庆和合肥,马鞍山和滁州扩张面积相对较小。1990-2000年,滁州建设用地扩张面积最大,达到144.66 km2;其次是合肥和马鞍山;芜湖和宣城扩张面积较小。2000-2010年,合肥建设用地扩张面积最大,扩张面积最少的是池州市。2010-2018年,铜陵和马鞍山建设用地扩张面积相对较小,其他6个城市的扩张面积均大于100 km2,其中合肥市建设用地扩张面积最高。

统计可知,1980-1990,1990-2000, 2000-2010,2010-2018年皖江地区建设用地斑块数分别为2 736,2 849,3 147, 3 330块,可知该地区建设用地斑块数明显增加。表5显示,皖江地区建设用地扩张模式可分为4类:第一类城市包括合肥、马鞍山、宣城和安庆,1980-1990和1990-2000年建设用地扩张模式系数均大于0,建设用地以填充型扩张为主;2000-2010和2010-2018年建设用地扩张模式系数均小于0,建设用地以延伸型扩张为主。第二类城市包括芜湖和铜陵,1980-2018年建设用地扩张模式系数一直小于0,说明两市建设用地沿长江呈狭长带状扩张,且始终以延伸型扩张为主。第三类城市为滁州,1980-1990年建设用地扩张模式系数大于0,建设用地呈填充型扩张模式;1990-2000年建设用地扩张模式系数略小于0,建设用地呈填充型和延伸型均衡并存的扩张模式;2000-2010,2010-2018年建设用地扩张模式系数明显小于0,建设用地以延伸型扩张为主。第四类城市为池州市,1980-1990,2000-2010年建设用地扩张系数均大于0,建设用地呈填充型扩张模式,其中2000-2010年2种扩张模式相对均衡;1990-2000,2010-2018年建设用地扩张模式系数均小于0,建设用地以延伸型扩张为主。

表5 1980-2018年皖江地区建设用地的扩张面积及扩张模式系数Table 5 Expansion area and expansion mode coefficient of construction land in the Wanjiang area from 1980 to 2018

2.3 皖江地区生态用地提取及时空演化

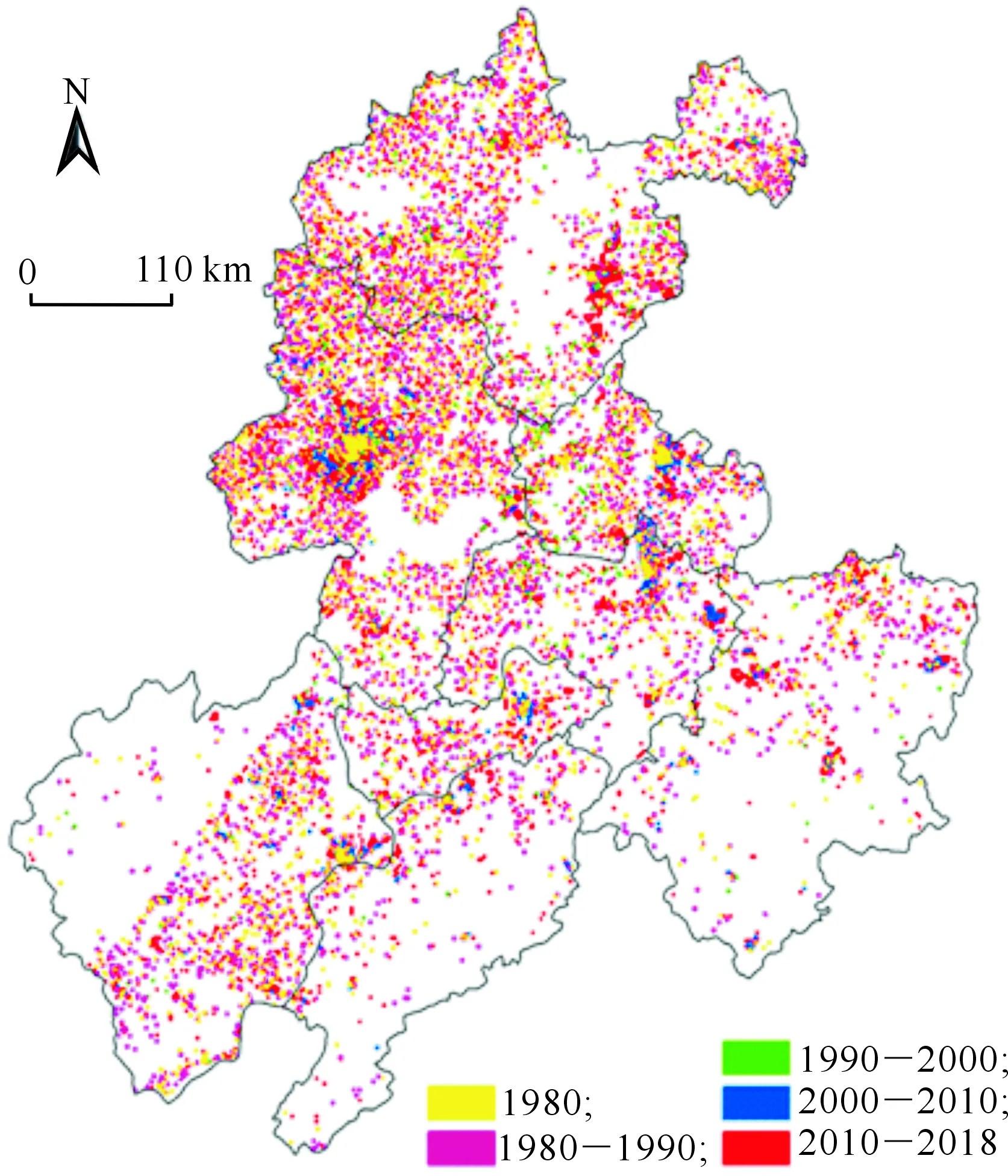

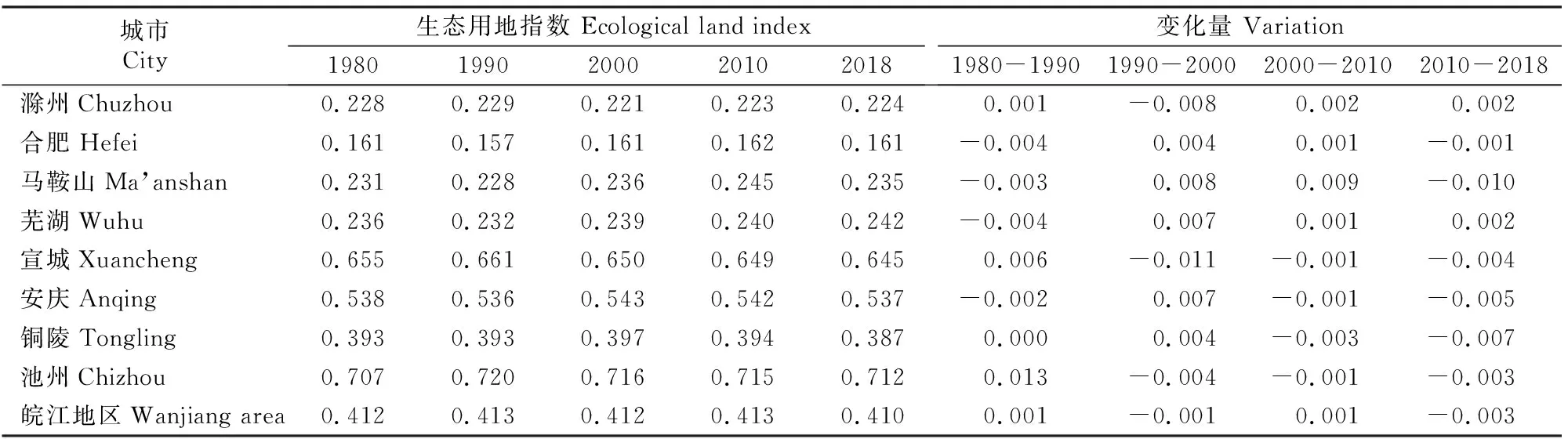

皖江地区各类生态用地的空间分布见图4。由公式(3)计算的皖江地区各城市生态用地指数如表6所示。

图4 1980-2018年皖江地区各类生态用地的空间分布Fig.4 Spatial distribution of various types of ecological land in the Wanjiang area from 1980 to 2018

表6显示,1980-2018年皖江地区平均生态用地指数为0.412。1980-2018年,宣城、安庆和池州的生态用地指数均高于区域平均水平;而滁州、合肥、马鞍山、芜湖和铜陵的生态用地指数均低于区域平均水平。1980-1990年和2000-2010年,皖江地区生态用地指数增加;1990-2000年和2010-2018年两个时段皖江地区生态用地指数下降,且后一阶段下降明显。1980-1990年,合肥、马鞍山、芜湖和安庆生态用地指数下降;1990-2000年,滁州、宣城和池州生态用地指数下降;2000-2010年,宣城、安庆、铜陵和池州生态用地指数下降;2010-2018年,合肥、马鞍山、宣城、安庆、铜陵和池州的生态用地指数均有下降,且下降量大多超过0.003。

表6 1980-2018年皖江地区不同城市的生态用地指数及其变化量Table 6 Ecological land index and its changing of different cities in the Wanjiang area from 1980 to 2018

2.4 皖江地区生态用地安全格局构建

各类用地中,生态系统服务价值较高的景观类型主要为林地、草地、水域用地与沼泽地,且斑块连通性较高的生态用地景观一般规模较大,破碎化程度较低。为此,本研究首先将生态系统服务重要性和景观斑块连通性叠加,提取面积大于10 km2的林地、草地、水域用地与沼泽地作为皖江地区的生态源地,因为皖江地区沼泽地斑块面积均不足10 km2,故生态源地斑块中无沼泽地,最终共得到327块生态源地斑块,总面积为19 273.02 km2,占皖江地区总面积的26.67%。其中林地斑块200块,共计13 434.39 km2,主要由大别山、黄山、九华山、天目山等山脉具有重要生态功能的斑块构成,分布于安庆、宣城和池州;草地斑块84块,共计2 549.94 km2,主要由滁州琅琊区园艺场、安庆岳西县鹞落坪国家级自然保护区等斑块构成;水域用地斑块43块,共计3 288.68 km2,主要由贯穿全域西南-东北方向的长江、巢湖等水体斑块构成。随后基于生态源地扩张最小累积阻力面,运用自然断点法,对生态源地向以外区域进行划分,即依托各类型用地阻力值划分生态源地周围的累积阻力区,将邻近生态源地的低累积阻力区作为生态缓冲区,最终得到生态缓冲区面积为32 848.35 km2,占皖江地区总用地面积的45.46%。生态缓冲区主要围绕生态源地,对于维护景观连通性和保护生态源地,减少人类社会经济活动干扰具有重要作用,也是保护生态源地的重要屏障。最后将皖江地区生态源地及缓冲区以外的生态用地划定为过渡区,该区域位于缓冲区外围,与生态源地具有一定距离,成为城镇发展所需建设用地扩张的首选腹地(图5)。

图5 皖江地区生态用地功能区的空间分布Fig.5 Ecological land function zoning in the Wanjiang area

2.5 皖江地区生态用地与建设用地扩张冲突区域识别

生态源地作为重要生态空间场所,应严格禁止开发建设活动。缓冲区作为生态源地的保护屏障,应限制开发建设活动。通过建设用地扩张与生态源地和缓冲区的叠加分析,提取生态源地和缓冲区范围内扩张的建设用地,并将其识别为生态用地与建设用地扩张的冲突区域,结果(图6,表7)显示,共得到冲突区域总面积1 704.73 km2,占生态源地与缓冲区总面积的3.27%,可见建设用地扩张对城市生态用地造成了一定干扰。因合肥建设用地高速扩张,冲突区域面积最大,占合肥市生态源地和缓冲区总面积的12.94%;芜湖、马鞍山和滁州加速发展,建设用地需求随之增大,冲突区域面积占生态源地和缓冲区总面积的比例分别为10.63%,10.08%和5.85%,均超过区域平均水平;宣城、安庆和池州因地处山区,生态源地斑块多,缓冲区面积大,建设用地扩张强度有限,冲突区域面积所占比例相对较低,均低于区域平均水平;铜陵建设用地扩展程度最小,其与生态源地和缓冲区的冲突区域面积也最小,仅为81.18 km2。

表7 1980-2018年皖江地区建设用地扩张与生态用地冲突区域面积及其所占比例Table 7 Conflict area and its ratio between construction land expansion and ecological land in the Wanjiang area from 1980 to 2018

3 皖江地区生态用地格局优化路径

3.1 合理选择建设用地扩张空间

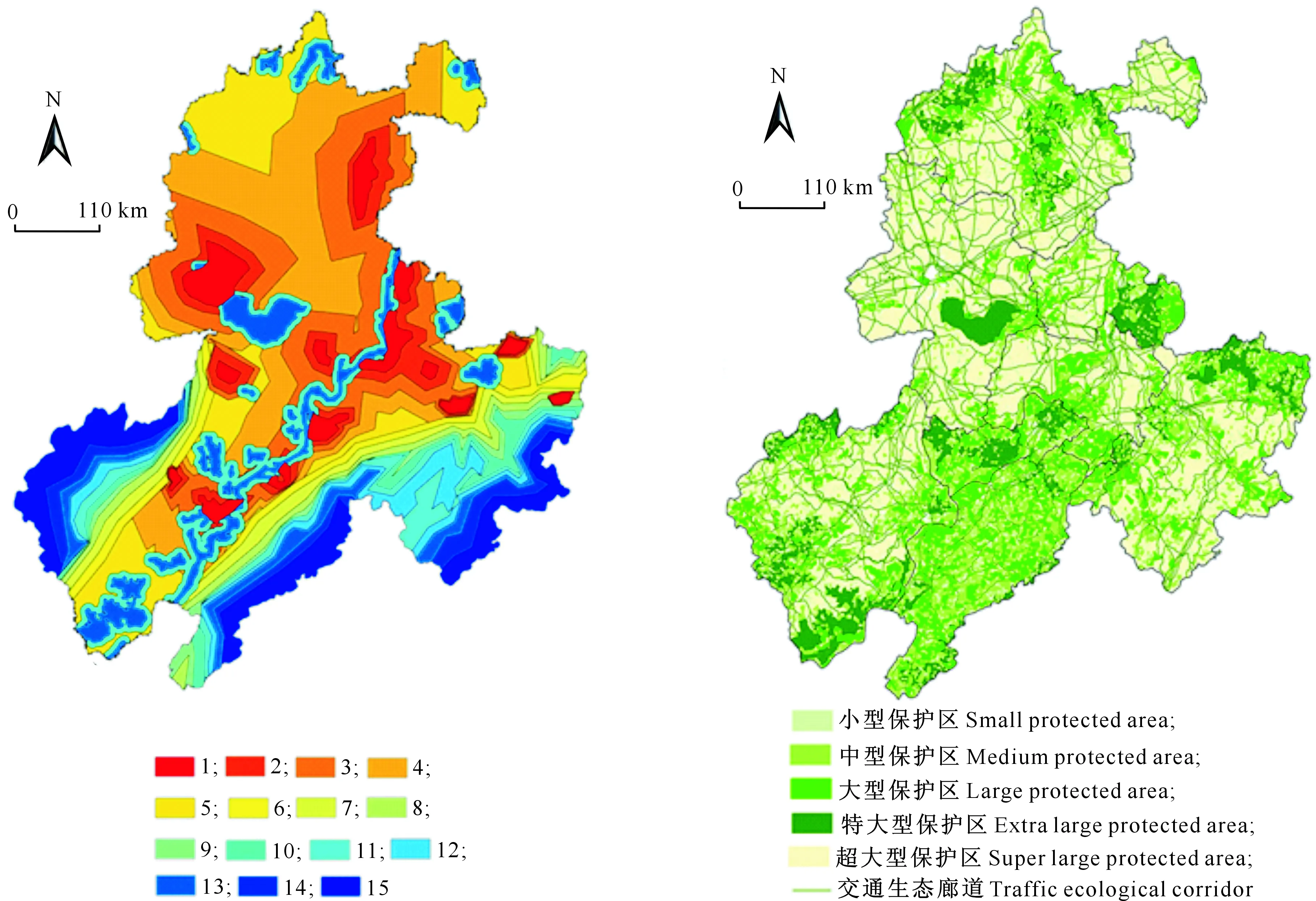

随着建设用地扩张对生态用地的影响和干扰不断升级,优化生态用地格局,应避免或减少冲突区域的产生,主要可以采取以下措施:一是提高土地节约集约利用程度,提升建设用地使用效率,通过减少建设用地的空间扩张,缓解区域生态用地退化速率;二是为建设用地选择合理的扩张空间,最大限度地减少建设用地扩张与生态用地间的冲突区域。高程、地貌和坡度作为影响建设用地扩张的主要自然因素,被视为界定建设用地扩张潜力的重要基础。为此,本研究通过对皖江地区高程、地貌和坡度进行赋值,并与建设用地扩张可能性进行空间叠置分析,最后运用ArcGIS自然断点分析法,将建设用地扩张干扰潜力由低到高依次划分为15个等级(图7),其中当干扰潜力达到4时,大部分地区仍为平原或低台地等地貌类型,坡度较缓,但已经开始侵占耕地;当干扰潜力达到6以上时,开始出现了高台地、丘陵、山地等地貌类型,地面坡度也逐渐增大,达到15°以上;当干扰潜力达到10以上,地面坡度高达25°,地貌类型过渡到中高山地,加之区域内长江、河湖等生态水系及其缓冲区域的存在,此时建设用地扩张将在很大程度上打碎原有生态用地的整体性而产生了严重的碎片化。由此可得,依托干扰潜力限制其扩张方向,将建设用地扩张控制在5级及以下区域,将在很大程度上保护区域生态用地的完整性,进而保障生态用地的安全格局。

图7 皖江地区建设用地扩张干扰潜力的分布

3.2 生态用地斑块的差异化保护

建设用地扩张对生态源地、缓冲区和过渡区产生的干扰效应不同。生态用地斑块因其规模不等,保护的难易程度也不同。为此,需对不同规模尺度的生态用地斑块进行差异化保护。根据斑块面积将生态用地划分为小型、中型、大型、特大型和超大型5种(图8)。其中小型斑块面积在1 km2以下,共有6 452块,针对此类区域,根据其与城市核心区的距离及城市用地扩张需求潜力,对其进行选择性维护,故将其视为选择保护区;中型生态用地保护区斑块面积在1~10 km2,共有4 074块,主要分布在缓冲区内,由于距离城区较近,成为城市扩张的首选空间,针对此类区域,根据社会经济发展效益和生态环境保护效益进行综合评估,进行适度保护,故将其视为适度保护区;大型生态用地保护区斑块面积在10~100 km2,共有504个,主要分布在缓冲区内,与中型生态用地保护区相比,生态价值更高,在维护生态环境方面作用也更大,针对该区域应以保护为主,其基本任务是保护被破坏的生态用地,增加斑块间的连通性,故将其视为优先保护区;特大型生态用地保护区斑块面积在100~1 000 km2,共有29块,主要分布在过渡区,基本构成了相互连通的生态用地空间,针对该类区域可适当融入小尺度面积的生态用地,为城市发展提供合理的生态稳定性,故将其视为重点保护区;超大型生态用地保护区斑块面积在1 000 km2以上,共有斑块10个,其中2块林地,8块耕地。由于该类别用地远离市区,也是耕地和森林保护的重要生态源地,需确保其生态系统服务功能与价值,故将其视为核心保护区。

3.3 加强生态用地间廊道连接

依托带状绿地和交通系统,保障生态用地保护的廊道互通效应。交通建设是防护绿地等带状生态用地的布局载体,成为连接生态用地斑块使其构成有机整体的生态廊道,依托生态廊道可有效促进生态用地的高效联通,实现生态用地空间网络布局的最大化。在小型和中型生态用地保护区中,由于生态用地斑块规模小,破碎化程度极高,分布散乱,应主要依托现有城市内部交通沿线绿化改造升级来实现斑块连接(图8);在中型和大型生态用地保护区中,生态用地虽已具备一定规模,但破碎化程度仍然较高,应依托城市快速路及区域内外交通沿线两侧林地、草地、耕地布局来完成生态用地斑块连接;在大型与特大型生态用地保护区中,生态用地斑块规模较大,破碎化程度相对较低,生态斑块碎片少,但在这些区域中的廊道数量仍需增加,以实现物质、能源和信息在生态斑块之间的流动与交换;在超大型生态用地保护区中,生态斑块规模大,形态较为完整,适当控制或减少廊道数量可保证生态斑块的完整性,与此同时,现有廊道宽度可适度拓宽,以实现超大型生态用地斑块的全面联通。由此,依托交通网有效连接小型-中型-大型-特大型-超大型生态用地保护区的生态用地斑块,成为连接多等级生态用地保护区、提高生态用地景观网络格局的有效途径。

4 结 论

基于1980-2018年土地利用数据,提取生态用地,分析生态用地空间格局演进特征,识别建设用地扩张模式及其冲突区域,并从建设用地扩张、生态用地斑块差异化保护和生态廊道构建视角提出皖江地区生态用地空间格局优化策略,所得结论如下:

1)1980-2018年,皖江地区耕地和林地面积加速下降,草地面积先增后减,水域用地、建设用地、未利用地的面积总体呈增加趋势。8个城市各类用地面积变化情况存在明显的空间差异性,合肥市耕地面积减少最多,共减少867.21 km2;宣城市林地面积下降最为显著,共减少186.68 km2;滁州市草地面积减少最多,池州市水域用地面积增加最多。8个城市的建设用地均有明显扩张,其中宣城市、芜湖市和池州市扩张比例均超过100%;扩张面积最大的城市为合肥,扩张面积高达865.62 km2;铜陵市建设用地扩张面积最小,仅有86.12 km2。

2)1980-2018年,皖江地区平均生态用地指数为0.412,其中宣城、安庆、池州生态用地指数高于区域平均水平,滁州、合肥、马鞍山、芜湖和铜陵低于区域平均水平。建设用地扩张与生态用地的冲突区域面积共1 704.73 km2,其中合肥市最大,铜陵市最小。

3)为保护皖江地区生态用地安全格局,本研究提出生态用地优化策略:一是依托干扰潜力限制必要性建设用地的扩张方向,将扩张控制在5级及以下地区,以确保最大程度地保护区域生态用地的完整性;二是根据斑块规模将生态用地划分为5种生态用地保护区,针对不同尺度的生态用地区域采取差异化保护策略,以实现精准化、定向化的生态用地保护;三是通过增加生态廊道和改善交通系统生态服务功能,连接小型-中型-大型-特大型-超大型生态用地保护区生态用地斑块,以完善生态用地网络结构,提升区域生态安全格局。