情境预防观下企业犯罪之防范对策研究

李瑞华 张明杰

一、文献回顾与问题意识

当前,我国企业犯罪趋势未减,并呈现出新的特点。在企业犯罪预防方面,企业合规研究成为一大亮点。“合规不仅仅是公司犯罪制度的升级,也是公司治理乃至公司理论在社会实践中演化的结果。”〔1〕邓峰:《公司合规的源流及中国的制度局限》,载《比较法研究》2020年第1期,第34页。当前企业合规研究主要集中在如下几个方面:

第一,企业合规的基本内涵是企业犯罪预防的新模式。有论者认为,企业刑事合规是一种企业内部防控犯罪风险的机制。〔2〕参见韩轶:《企业刑事合规的风险防控与建构路径》,载《法学杂志》2019年第9期,第2—3页。也有人认为,合规计划仅仅是一个企业犯罪预防的新模式,而难以承担起消灭企业犯罪的“重担”。合规计划是一种替代或者补充模式被引入企业犯罪防控之中,从而构建起企业犯罪防控的多元、立体防控体系。当企业运用合规计划自我管理失败之后,刑法始得介入之。〔3〕参见李本灿:《企业犯罪预防中合规计划制度的借鉴》,载《中国法学》2015年第5期,第203页。同时,国家赋权特定权力机关对涉案企业先前已建立的合规计划或者未来将会建立的合规计划进行有效性评估,并通过协商、认罪、签订协议的途径,实现犯罪预防前置与处罚激励的目的。〔4〕参见陈瑞华:《美国暂缓起诉协议制度与刑事合规》,载《中国律师》2019年第4期,第78—80页。可见,企业合规是一种与量刑激励挂钩的预防企业犯罪之模式。

第二,中国企业在合规制度基础及合规意识方面较为薄弱,存在推行难的问题。目前中国多数企业的合规以“公司治理”“风险管理”等名义实施,而实践没有被冠以“合规”的名称,但从这个意义上讲,“合规”实践早已展开,然而合规计划不仅仅包括行为守则,还有一系列的保证守则得到遵守的措施,即内部控制和外部控制措施,如内部、外部审计制度等,〔5〕参见李本灿:《企业犯罪预防中合规计划制度的借鉴》,载《中国法学》2015年第5期,第190页。因此,中国的企业管理与“合规”差距较大。同时,中国企业在治理过程中存在诸如合规的公司制度条件不足、公司治理之中的董事义务和责任追究模式同合规制度所需的基础完全不兼容,以及公司犯罪理论、制度和规则等的缺乏致使运用合规制度难以甄别和评价组织的“制度”良善与否等问题。另外,与美国的合规制度相比较,我国尚欠缺诸如董事注意勤勉义务的制度化,合规体系作为刑事处罚的减轻、豁免情形或者处罚的替代或者并加手段等问题。〔6〕参见邓峰:《公司合规的源流及中国的制度局限》,载《比较法研究》2020年第1期,第42—44页。这就导致中国企业在走出去的时候,由于缺乏合规意识和合规文化的必要熏陶,常常有意或无意地触碰国外有关合规要求的“红线”,从而成为别国或者国际经济组织进行经济制裁乃至刑事制裁的主要对象。〔7〕参见赵万一:《合规制度的公司法设计及其实现路径》,载《中国法学》2020年第2期,第70页。此外,“由于在行政监管领域和刑事法领域缺乏基本的合规激励机制,使得企业即便建立合规计划也难以受到较为宽大的行政处理和刑事处理,因此,企业在建立合规管理体系方面缺乏实质的动力”〔8〕陈瑞华:《论企业合规的中国化问题》,载《法律科学(西北政法大学学报)》2020年第3期,第34页。。

第三,企业合规制度能在很大程度上预防企业犯罪,可以构建中国本土化的企业合规制度。具体分为宏观与微观两个方面。在宏观上,一是通过企业文化建设构建企业合规,“可以将包括企业合规建设在内的企业文化建设作为判断企业刑事责任的依据,并据此决定犯罪企业的定罪和量刑”〔9〕黎宏:《合规计划与企业刑事责任》,载《法学杂志》2019年第9期,第9页。。二是将企业刑事合规与我国宽严相济的刑事政策相结合。在某种程度上,合规计划所反映出来的轻轻重重的刑事政策与宽严相济的刑事政策是一种暗合。〔10〕参见李本灿:《企业犯罪预防中合规计划制度的借鉴》,载《中国法学》2015年第5期,第193页。三是结合认罪认罚从宽制度构建企业合规。即认罪认罚从宽原则率先为我国推行刑事合规计划提供了法律依据和制度依托。〔11〕参见赵恒:《认罪答辩视域下的刑事合规计划》,载《法学论坛》2020年第4期,第149页。在某种意义上,合规计划可被视作认罪协商机制在企业犯罪治理领域的具体应用,并可以检察官为主导,通过建立单位犯罪量刑指导意见、涉罪企业合规承诺、单位犯罪附条件不起诉等制度,构建中国式的刑事合规。〔12〕参见李勇:《检察视角下中国刑事合规之构建》,载《国家检察官学院学报》2020年第4期,第99页。在微观上,论者大多将企业合规结合刑事责任展开:一是通过量刑激励视角构建企业合规。为了使合规成为企业的首要责任,必须通过量刑激励推动合规计划深入企业,〔13〕参见李本灿:《企业犯罪预防中合规计划制度的借鉴》,载《中国法学》2015年第5期,第194页。即通过刑事责任的加重、减轻或者免除,给予企业合规以压力和动力。〔14〕参见李本灿:《企业犯罪预防中国家规制向国家与企业共治转型之提倡》,载《政治与法律》2016年第2期,第60页。二是从单位刑事责任承担的重构角度构建企业合规。有主张“企业独立意志理论”说,〔15〕参见陈瑞华:《合规视野下的企业刑事责任问题》,载《环球法律评论》2020年第1期,第23页。或主张存在单位意思说,肯定组织体刑事责任,〔16〕参见黎宏:《组织体刑事责任论及其应用》,载《法学研究》2020年第2期,第71页。或认为,组织体责任本质上就是一种合规责任,确立组织体责任论,可以促使企业采用有效的合规计划,健全企业管理结构,提升企业文化,最终达到预防企业犯罪的目的。〔17〕参见欧阳本祺:《我国建立企业犯罪附条件不起诉制度的探讨》,载《中国刑事法杂志》2020年第3期,第63页。三是从反腐败角度构建合规计划。即通过立法将“企业是否有效预防内部腐败行为”与刑事责任联系起来,作为判定企业刑事责任的要素,促使企业主动履行预防腐败的社会责任。〔18〕参见张远煌、龚红卫:《合作预防模式下民营企业腐败犯罪的自我预防》,载《政法论丛》2019年第1期,第122页。四是认为有必要针对单位犯罪建立“资格刑”。作为附加刑,对单位的经济利益、经营资格或社会声誉进行必要的剥夺或者限制,使其承受与其犯罪行为相适应的损失。〔19〕参见陈瑞华:《合规视野下的企业刑事责任问题》,载《环球法律评论》2020年第1期,第40页。有人认为合规制度要想达到预期目的,必须借助于完善的法律责任制度,即“为了贯彻合规制度所倡导的惩罚与激励相结合的原则,在相关制度设计上还应将公司及其工作人员已遵守合规要求作为减轻和豁免其责任承担的法定事由”〔20〕赵万一:《合规制度的公司法设计及其实现路径》,载《中国法学》2020年第2期,第69页。。

第四,以实证研究方法探讨合规制度对企业犯罪预防的作用。在分析大数据样本所体现的企业刑事合规风险之基本样态后,讨论涉案企业的环节分布、刑罚适用结构、犯罪发生地域等,得出应通过刑事合规构建发现和防止违法行为的有效内控机制的结论;〔21〕参见张志军:《中国企业刑事合规风险的基本样态及其防控基准——基于2439份生效裁判文书的实证研究》,载《法治论坛》2019年第4期,第287—306页。或认为企业合规刑事司法化的中国构建,应通过实体法构建以合规为导向的企业刑事责任体系,通过程序法将合规计划融入认罪认罚从宽制度体系;〔22〕参见马明亮:《作为犯罪治理方式的企业合规》,载《政法论坛》2020年第3期,第168—181页。企业犯罪的自我预防应结合明确的合规政策与守则指引。〔23〕参见张远煌、龚红卫:《合作预防模式下民营企业腐败犯罪的自我预防》,载《政法论丛》2019年第1期,第113页。

第五,反思企业合规制度。企业合规本身存在的问题是,“合规体系的存在可能会由于流程等决策体系的网络化,导致成为掩盖公司犯罪或违规的工具”〔24〕邓峰:《公司合规的源流及中国的制度局限》,载《比较法研究》2020年第1期,第42页。,“诸如‘阅后即焚’的躲避监管,以及类似‘中兴通讯’删除记录等,被称为‘合规犯罪化’”〔25〕Todd Haugh, The Criminalization of Compliance, 92 Notre Dame L. Rev. 1215, 1217 (2017).转引自邓峰:《公司合规的源流及中国的制度局限》,载《比较法研究》2020年第1期,第42页。。以合规计划为核心的刑事合规制度,在我国难以取得预期效果,刑事合规的制度价值也较为有限,不宜过早地在我国立法层面引入刑事合规制度,相反,构建中国本土化的合规制度应当倡导企业行政合规。〔26〕参见田宏杰:《刑事合规的反思》,载《北京大学学报(哲学社会科学版)》2020年第2期,第119页。

上述研究在一定程度上为企业犯罪预防提供了合规之制度构建措施,然而,当前通过企业合规制度探讨中国企业犯罪预防仍存在不少亟待解决的问题:一是结合企业犯罪情境进行情境犯罪预防的视角甚少,但“放弃对终极犯罪原因论的探寻,转而寻找容易诱发犯罪的条件即犯罪原因链条中的中段因素,具有现实可操作性”〔27〕黎宏:《情境犯罪学与预防刑法观》,载《法学评论》2018年第6期,第20页。;二是目前我国企业合规正逐渐铺开,但是结合情境犯罪预防理论对遵循合规理论构建的研究较少;三是结合情境犯罪预防理论构建企业行政合规的具体措施尚未展开。因此,应具体设计与企业犯罪情境相关的因素,通过数据分析得出结论,并给出相应建议。

二、研究对象与设计

(一)研究对象

已有的研究主要采用了如下三种方法:一是域外学说、理论的引介及其本土化构建;二是理论辨析与反思,并提出企业犯罪挑战的应对策略;三是实证研究。但目前有关企业刑事合规的实证研究较少,现有研究方法也存在不足,理论构建与实务有一定脱节,企业犯罪的具体情境并未得到充分说明,仅通过企业刑事合规预防企业犯罪未免过于片面。上述研究方法很难促成对企业犯罪预防假设的检验,构建的中国本土化的企业合规也可能未检视中国企业犯罪的整体性、规律性,从而难以实现预防犯罪的目的。因此,运用实证分析企业犯罪原因、提出解决策略的定量研究方法成为必然选择。然而,当前几项相关的定量研究存在如下问题:

其一,仅通过个案或者相关案例分析,难以准确反映企业犯罪的全貌。有研究仅选取较为典型的企业合规犯罪案件进行分析,〔28〕参见马明亮:《作为犯罪治理方式的企业合规》,载《政法论坛》2020年第3期,第168—181页;韩轶:《刑事合规视阈下的企业腐败犯罪风险防控》,载《江西社会科学》2019年第5期,第193—199页。或者仅围绕个案展开论述。〔29〕参见陈瑞华:《合规视野下的企业刑事责任问题》,载《环球法律评论》2020年第1期,第23—40页。但由此选取的样本可能形成合规本土化构建、企业刑事责任承担上的偏差。当前,我国企业有关合规计划并未真正完全建立,直接构建刑事合规机制未免“操之过急”。通过个案、典型案例或指导案例分析,对企业犯罪的具体原因、企业犯罪多发领域等发挥实质作用的情境难以进行筛查,从而无从知晓企业犯罪的情境,无法从源头治理企业犯罪。

其二,对收集的资料进行数据分析较为片面,无法发现企业犯罪的实质风险,进而提出的相应对策不无疑问。选取的大数据样本,仅提及来源于“中国裁判文书网”,其中的搜索关键词无从知晓;仅分析了中国企业刑事合规风险的样态和特征,涉及企业刑事合规风险环节、涉案行业、刑罚适用情况、犯罪地域等。〔30〕参见张志军:《中国企业刑事合规风险的基本样态及其防控基准——基于2439份生效裁判文书的实证研究》,载《法治论坛》2019年第4期,第287—306页。然而,上述数据分析不够深入,譬如,作为案件发生的情境、场所特征、企业管理方式及其遏制犯罪发生的效果、发生犯罪的相关因素存在遗漏,企业犯罪之情境难以发现,导致当前预防企业犯罪的具体机制的构建也可能出现认知偏差。另外,当前的实证分析范式过度依赖描述性变量分析方法,对于企业犯罪发生的多重因素对司法结果的影响未进行回归分析,相关因素是否为影响企业犯罪的因素,进而能否以此作为预防对策,并未得到实质支持。

因此,本文在选取研究对象时,先是在中国裁判文书网上以“单位犯罪”〔31〕由于我国《刑法》规定的是单位犯罪,故而以此为检索关键词,但需要注意的是,文中其他地方统一使用“企业犯罪”这一称法。另外,本文选取的裁判文书,有的不是按照单位犯罪处罚,但由于其中的犯罪是与企业管理、企业合规相关(但并不包含企业从业人员犯罪的情况),因而被纳入本文的研究样本中。检索日期:2020年12月21日。“刑事案由”“判决书、决定书”为关键词进行全文检索,共获得30101份裁判文书,为精准分析涉及合规案件,本文进一步按照“企业风险”“风险预防”“风控部”“合规部”“公司治理”“企业内控”“风险管理”等关键词抽取其中的企业犯罪案件,排除重复样本后(案件存在一审、二审等情况的,在未实质改判情况下选用一审案件),共得到2492份裁判文书,这在一定程度上保证了抽取案例的完整性和代表性,可以避免个案或者少量案例分析的弊端,据此构成本文的大数据分析样本。同时,将样本中的相关因素抽出,根据研究设计方案,以期全面、客观地发现企业犯罪案件中的犯罪情境,从而提出具体的刑事风险防范策略。

(二)研究设计

本文的研究主题是,以情境犯罪预防的观点来检视现行国内有关企业合规的规则、构建等面向;企业合规预防企业犯罪的实质效果。透过企业合规的视角研究本议题,采用实证分析方法,并参考有关企业合规的案例,以及企业犯罪的犯罪情境、犯罪形态、犯罪手段与方法等内容。此外,本文通过分析有关企业犯罪的案例,以了解与企业合规有关的企业犯罪的相关资料;选取其中具有代表性的案例进行个案分析,研究其中企业犯罪的犯罪环境、犯罪情境;归纳总结现有企业合规案件的统计资料,全面了解企业合规案件的情境、场所特征、企业管理、犯罪预防等因素。研究设计如下:

第一,企业犯罪案件的犯罪属性与犯罪因素分析研究。以2942份文书为研究样本,整理分析与合规有关的企业犯罪发生的时间、手段(方法)、地点(场所)、发生犯罪的相关因素、企业犯罪的领域等,深入探索与合规有关的企业犯罪案件的特性、发生情境的因素。使用既有资料进行研究,由于资料是长期积累的,案例是对某一犯罪事实的客观记载,载明了案件事实,因此可以看出一件事情在时间序列上的长期发展。此外,运用既有资料从事研究的另一个好处是不必寻求研究对象的合作,且可避免研究对象自陈过去经验之谬误。

第二,与合规有关的企业犯罪的犯罪情境及犯罪模式研究。本研究着重对样本中的(犯罪)环境特征进行整体描述,对企业犯罪中涉及(犯罪)环境(情境)的部分进行分析,了解企业犯罪的环境因子,进行所列环境特征与企业犯罪率之间的关联分析,及观察(犯罪)环境对于犯罪形成、产生的情形,以了解企业犯罪案件的犯罪成因的相关因素,进而拟定相关预防企业犯罪情境之对策。另外,本研究探讨企业犯罪的环境时空情境与犯罪相关模式,并采用现象学研究派的观点,现象学社会学关注的重点是行动者通过哪些方式,将感觉材料转变成各种类型化(typification)的图像来解释社会世界;并就此进一步考察了个体怎样理解关于社会世界的感觉材料,怎样把这些材料作为社会现象分拨给不同的范畴。〔32〕参见吕鹏:《法律是什么:基于日常生活世界的现象学社会学解释》,载《求索》2018年第5期,第145页。而人们所说和所做的行为,是人们如何定义和解释其经验世界的结果,所以现象学研究者的主要工作即是去了解人们解释其经验世界的过程。

第三,企业中各项情境对企业犯罪是否有影响之研究。以2942份裁判文书为研究样本,整理分析与合规有关的企业犯罪案件的基本特性、犯罪情境分析、企业自我管理优劣等致使企业犯罪的原因,深入探索企业犯罪案例的犯罪情境,以及企业管理方面造成犯罪的原因,并归纳出企业犯罪的危险情境源。同时,由企业管理的情形,分析促成企业犯罪的危险情境因素,据而检视企业犯罪的情境预防因素与犯罪预防制度构建,并归纳出企业犯罪的因素,提出企业预防犯罪的作为,提升企业犯罪自我预防能力。经由研究调查分析的结果,提出企业犯罪预防的规划及相关建议,以供企业参考,也可作为相关机关制定企业犯罪预防政策的参考依据。

三、研究结果与分析讨论

(一)样本整体描述性分析

1.审理程序与文书类型

样本显示,在2942份裁判文书中,一审案件有2145份(72.91%);二审案件764份(25.97%);再审案件有26份(0.88%);其他案件有7份(0.24%)。总体而言,样本中有一审、二审、再审及其他案件,能够较好地反映司法实务中的审判现状,也能反映一审、二审等不同审级的法院对企业合规刑事案件的审判态度。同时,通过研究上述样本关于企业合规的中国实践,在一定程度上可以发现中国有无实施企业合规的组织文化、中国当前是否具备构建企业合规的基础,以及司法实务对违反公司规章制度等合规实践的分歧,重要的是从中发现企业合规是否能成为当前量刑考虑的因素。

2.案由分布

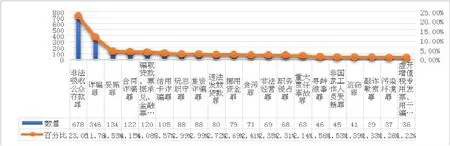

样本显示,企业合规涉及犯罪的案件主要有破坏社会主义市场经济秩序罪、贪污贿赂犯罪等。案由涉及最多的几个罪名分别是:非法吸收公众存款罪(678件,占比23.05%),诈骗罪(346件,占比11.76%),受贿罪(134件,占比4.55%),合同诈骗罪(122件,占比4.15%),骗取贷款、票据承兑、金融票证罪(120件,占比4.08%),其他诸如信用卡诈骗罪、玩忽职守罪、集资诈骗罪等均占有不小的比例(详见图1),这表明企业合规涉犯罪的案件主要以财产犯罪为主。

图1 企业犯罪案由分布

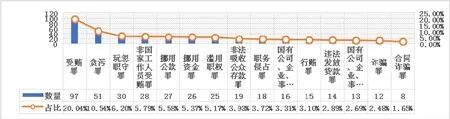

其中,国有企业犯罪的案由分布大多为受贿罪、贪污罪、玩忽职守罪、挪用公款罪等职务犯罪(详见图2)。而贪污罪、受贿罪占比近31%,由此可知,国有企业涉及企业合规的案件大多是与“国家公务”有关。

图2 国有企业犯罪案由分布(排名前十五)

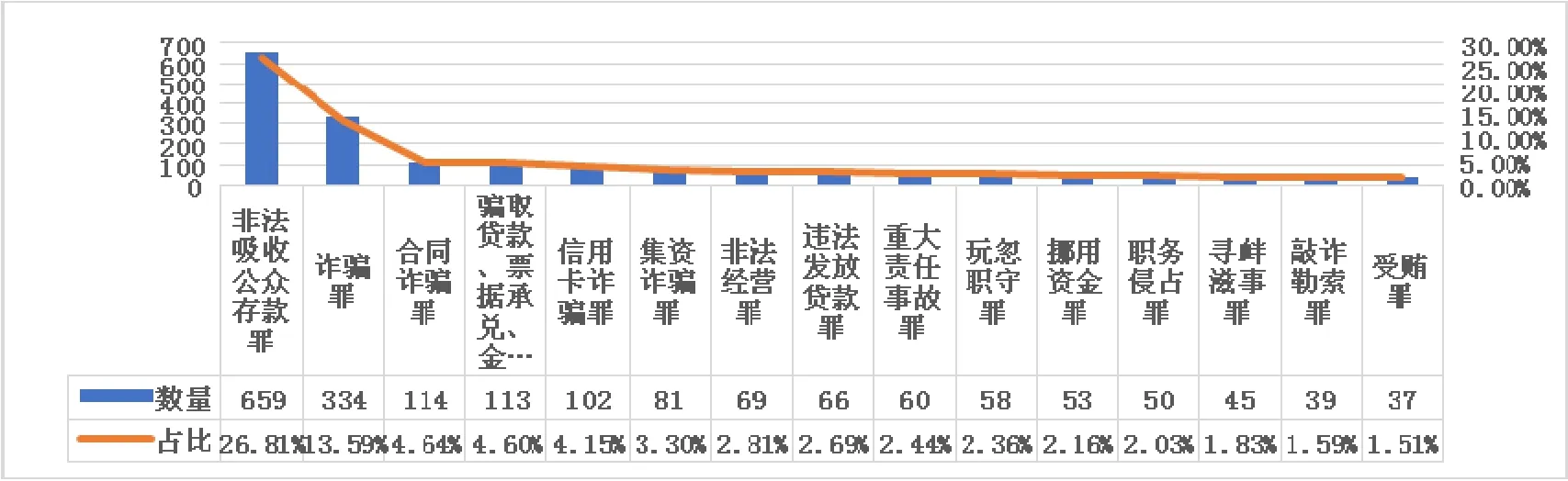

民营企业涉及企业合规的刑事案件案由分布情况为:非法吸收公众存款罪(659件,26.81%)、诈骗罪(334件,13.59%)、合同诈骗罪(114件,4.64%)、骗取贷款罪(113件,4.60%)、信用卡诈骗罪(102件,4.15%)、集资诈骗罪(81件,3.30%)等(详见图3)。可见,民营企业案件涉及企业合规犯罪的案由不乏职务犯罪类案件,但主要集中于经济犯罪中。

图3 民营企业犯罪案由分布(排名前十五)

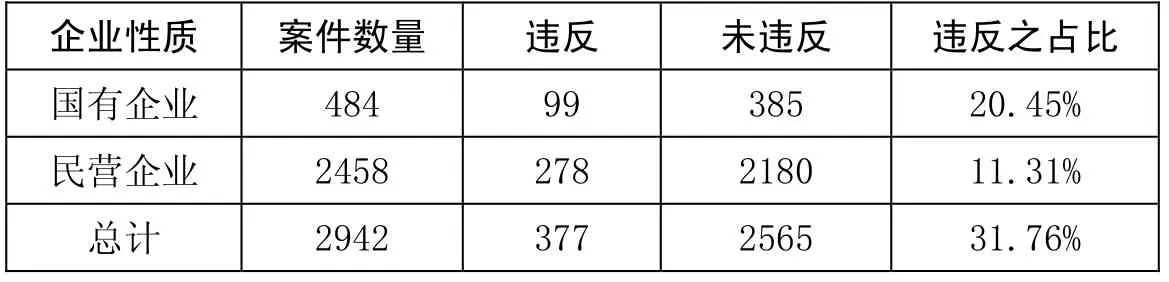

综上可知,国有企业犯罪主要集中于职务犯罪案件中,而民营企业犯罪涉及企业合规的案由主要集中于经济犯罪中,总体而言,属于经济犯罪范畴。同时,就是否违反公司规章制度而言,样本显示,国有企业案件数量有484件,违反公司规章制度的占比为20.45%;民营企业案件数量为2458件,违反公司规章制度的案件占比11.31%(详见表1)。一方面,国有企业大多都会制定公司规章制度,而民营企业则较少制定;另一方面,我国企业犯罪案件中违反公司规章制度的较少(近32%),说明企业合规并未制度化,也未深入到企业生产经营等活动中。

表1 违反公司规章制度的案件数量及占比

值得注意的是,样本显示,因企业合规而在量刑时从轻、减轻、免除处罚的案件占比为0;但是,无罪或者不认为是犯罪的案件占比4.9%,而以“情节显著轻微”为由免除刑罚的占比4.0%,定罪免刑的案件占比0.74%,实质无罪率为9.64%。但若加上38.5%适用缓刑的案件,涉及企业合规的刑事案件非实刑的适用比率为48.14%。一方面,企业合规涉及刑事犯罪的案件主要以财产犯罪为主,相对于故意伤害、抢劫等传统的刑事犯罪,该类犯罪的无实刑比率较高,反映了实务中对企业犯罪处刑是一种较为宽容的态度;另一方面,涉及企业合规的主要是单位犯罪案件,实务中对单位犯罪也较多处罚“直接责任人员和其他责任人员”,但由于其直接责任人员和其他责任人员或是秉承单位意志实施犯罪,因而在刑罚量上体现较轻,也就是说,因企业合规涉刑事案件,法院关注的不是合规本身,而是犯罪事实,从这个意义上讲,中国关于企业合规的实践在量刑中受到较少关注。

(二)企业犯罪情境分析

本文从文书的“裁判理由”部分归纳出企业犯罪的情境因素,并将其中的犯罪情境因素、犯罪手段、犯罪领域(场所)等因素置入回归模型中,以发现其中成为量刑考虑的因素,从而为企业合规建设提供可行的实践方案。

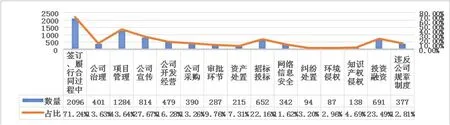

企业犯罪案件涉及犯罪情境的有签订、履行合同过程中(71.24%)、公司治理(13.63%)、项目管理(43.64%)、公司开发经营(16.28%)等15个情境因素(详见图4)。企业犯罪中会有不同的情境交织,但是究竟是哪种情境发挥主要影响力,尚待明确。

图4 企业犯罪的情境因素分布

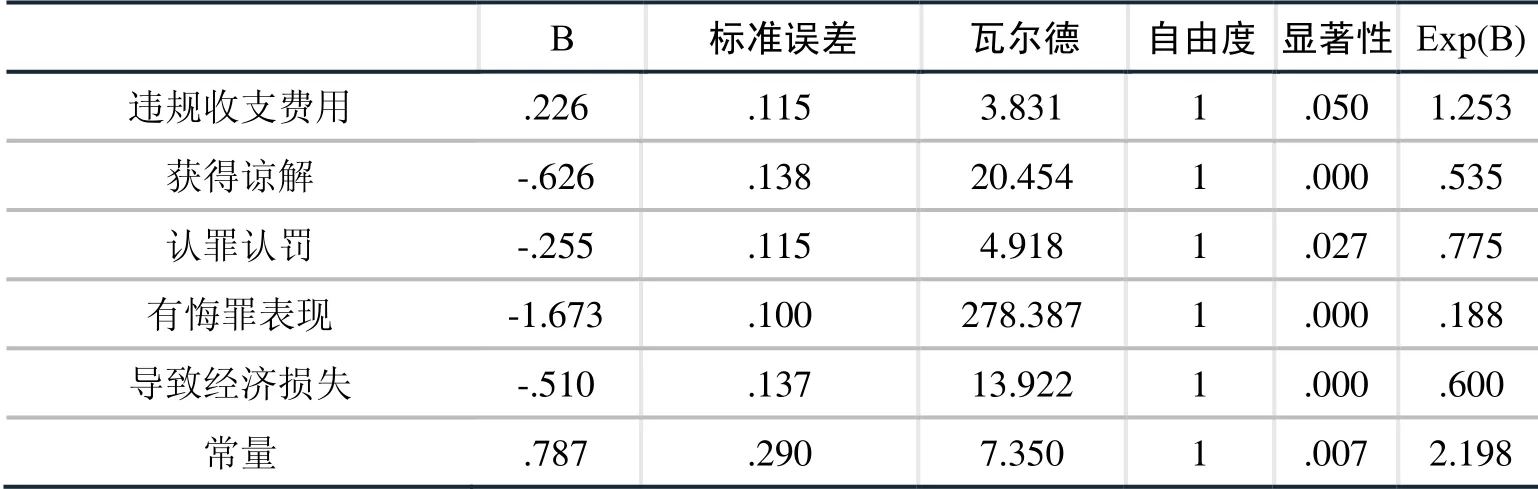

因此,将是否对刑罚具有实质影响作为因变量,〔33〕对刑罚是否有影响的变量值可以设置为:0=对刑罚无实质影响(无罪、情节显著轻微不认为是犯罪、不作为犯罪处理、定罪免刑以及适用缓刑);1=对刑罚有实质影响(被判处实刑)。将“签订、履行合同”等34个因素作为自变量,〔34〕自变量:认罪态度好、获得谅解、认罪认罚、有悔罪表现、致人伤亡、导致经济损失、签订履行合同、公司治理、项目管理、公司宣传、公司开发经营、公司采购、审批环节、资产处置、招标投标、网络信息维护、纠纷处置、环境侵权、知识产权保护、投资融资、违反公司规章制度、未认真履行职责、采用骗取手段、采用侵占方式、提交虚假的增值税专用发票、利用职务便利、恶意透支、非法吸收资金、滥用职权、违规收支费用、为谋取不正当利益而行贿、国有企业、民营企业,以及其他(帮助、协助)。除了检测犯罪情境是否对量刑存在影响外,本文还将犯罪手段、犯罪后表现等因素纳入进来,以便全面分析企业合规案件对犯罪的影响。纳入二元logistic回归模型,将具有显著性影响的情节置入表2中,最终得到“企业犯罪案件中对裁判结果的有效预测变量数据表”。首先对模型整体有效性分析可知,该模型的卡方为516.604,p值小于0.05,说明本次模型建构有效;考克斯·斯奈尔R方和内戈尔科R方分别为0.161和0.219,表明模型中的有效性变量能够解释裁判结果16.1%~21.9%的方差,且该模型中有71.3%的企业合规刑事案件被正确分类。这表明,这些自变量能够对裁判结果产生相当的解释力,司法裁判中较为关注上述因素。

表2 企业犯罪案件中对裁判结果的有效预测变量数据表〔35〕其中,B为回归系数,但发生比即Exp(B)值等于某一事件发生的概率除以未发生的概率,即OR值,其公式为Odds=p/(1-p),用以考察对结果产生影响的优势比。瓦尔德等于B除以标准误差(估计值的平均误差)所得数值的平方,用以考察B值是否为0,以检验自变量对因变量是否有影响。

(续表)

1.涉合规的企业犯罪情境并非实务部门的考量因素

“签订履行合同”的回归系数值为-0.365,并且呈现出0.001水平的显著性(p=0.001<0.01),说明签订履行合同过程中会对有无实刑产生显著的负向影响关系;优势比(OR值)为0.694,意味着签订、履行合同过程中增加一个单位时,是否实质入刑的变化(减少)幅度为0.694倍。这表明,签订履行合同过程这一情境因素是企业发生犯罪的常见环节。

“招标投标环节”的回归系数值为-0.284,并且呈现出0.019水平的显著性(p=0.019<0.05),意味着招标投标环节会对有无实刑产生显著的负向影响关系;OR值为0.753,意味着招标投标增加一个单位时,被实质入刑的变化(减少)幅度为0.753倍。这说明,企业在招标投标过程中,容易为了中标而实施行贿、给予相关机关回扣等违法犯罪行为。

“知识产权保护”的回归系数值为-0.374,并没有呈现出明显的显著性(p=0.069>0.05),但在0.1的水平下是显著的,表明其对裁判结果存在一定程度上的影响。

然而,影响裁判结果的“签订履行合同”“招标投标环节”以及“知识产权保护”等因素,实际上是《刑法》分则具体罪名的构成要件要素,亦即司法机关并未将公司开发经营、公司项目管理、公司宣传、公司审批环节、公司投资融资等与企业犯罪密切相关的情境考虑进来。一方面,企业生产经营等相关情境因素并非犯罪的构成要件要素,因而在量刑时无法作为裁判结果的影响性因素;另一方面,我国关于企业合规的实践仅仅停留在企业生产经营活动中,由企业合规对接量刑的“桥梁”尚未建立,亦即企业刑事合规仍处于理论建构环节,对量刑的影响甚小。

2.涉合规的企业犯罪手段是量刑时法院考虑的因素

与企业犯罪有关的犯罪手段主要有违反公司规章制度;未认真履行职责;采用骗取手段;采用侵占方式;提交虚假的增值税专用发票;利用职务便利;恶意透支;非法吸收资金;滥用职权;违规收支费用;向国家工作人员行贿等方式。其中采取骗取手段、提交虚假的增值税专用发票、利用职务便利、非法吸收资金、违规收支费用等几个变量对是否实质入刑具有较大影响力,具体而言:

“采用骗取手段”的回归系数值为0.675,并且呈现出0.000水平的显著性,意味着采用骗取手段会对有无实刑产生显著的正向影响关系;OR值为1.964,意味着采用骗取手段增加一个单位时,被实质入刑的变化(增加)幅度为1.964倍。这表明,以骗取方式实施犯罪的情况是司法机关考虑的重要手段方式。一方面,相关企业以骗取方式实施违法犯罪是常见方式,例如,某些被告单位以虚构事实及隐瞒真相的欺骗手段,骗取被害单位或者被害人财物;〔36〕参见广东省广州市中级人民法院(2014)穗中法刑二终字第424号裁定书;北京市第三中级人民法院(2018)京03刑初91号刑事判决书;广东省深圳市中级人民法院(2015)深中法刑二初字第371号刑事判决书。另一方面,骗取的手段方式在实践中也较好把握,只要正确认定非法占有的目的与骗取的边界,即可按照合同诈骗罪等相关罪名处置。但是,若被害单位明知被告单位在骗取钱款而给予财物或者通过申请贷款,司法机关也将被害单位按照犯罪处理。〔37〕例如,被告单位使用虚假工程承包合同和虚假借款申请书等,部分反抵押物虚假或重复抵押,个贷额度从260万元至500万元不等,向梨树农联社申请贷款。梨树农联社在明知借款人不具备贷款条件和贷款档案有虚假的情况下,部署梨树营业部、鑫诚信用社、郭家店信用社、榆树台信用社、胜利信用社、梨树信用社六个信用社办理发放121笔贷款,经梨树农联社层层审批,最后分六个批次共计发放贷款58500万元,其中保证金11170万元系用贷款资金58500万元交纳。除收回保证金代偿的4270万元,其余贷款54230万元逾期至今未收回。参见吉林省四平市中级人民法院(2020)吉03刑终46号刑事判决书。

“利用职务便利”的回归系数值为0.442,并且呈现出0.030水平的显著性(p=0.030<0.05),说明利用职务便利会对有无实刑产生显著的正向影响关系;OR值为1.555,意味着利用职务便利增加一个单位时,被实质入刑的变化(增加)幅度为1.555倍。这表明,司法机关对企业犯罪中相关责任人员利用职务便利实施相关犯罪较为关注。

“违规收支费用”的回归系数值为0.226,呈现出显著性(p=0.050=0.050),意味着违规给予或收取费用会对有无实刑产生影响关系。其他方式,如“提交虚假的增值税专用发票”的回归系数值为-0.315,并没有呈现出显著性(p=0.059>0.05),意味着提交虚假的增值税专用发票对有无实刑产生的影响较小;“非法吸收资金”也没有呈现出显著性(p=0.058>0.05),意味着非法吸收资金并不会对有无实刑产生影响关系。然而,上述方式的显著性值与显著性临界值0.05极为接近,说明对企业犯罪被实质入刑有些许影响。但其他与企业合规相关的方式,如违反公司规章制度、未认真履行职责、滥用职权等方式并不是实务中考虑的重点。

3.涉企业合规犯罪后的状况是司法关注的重点

司法机关对涉及企业合规的案件在量刑时,关注的重点依然是获得谅解、有悔罪表现、认罪认罚的犯罪后的状况以及导致经济损失的犯罪后果。

“获得谅解”的回归系数值为-0.626,并且呈现出0.000水平的显著性(p=0.000<0.01),说明获得谅解会对有无实刑产生显著的负向影响关系;OR值为0.535,意味着获得谅解增加一个单位时,被实质入刑的变化(减少)幅度为0.535倍。“有悔罪表现”的回归系数值为-1.673,并且呈现出0.000水平的显著性(p=0.000<0.01),意味着有悔罪表现会对有无实刑产生显著的负向影响关系;OR值为0.188,意味着有悔罪表现增加一个单位时,被实质入刑的变化(减少)幅度为0.188倍。“认罪认罚”的回归系数值为-0.255,并且呈现出0.027水平的显著性(p=0.027<0.05),意味着认罪认罚会对有无实刑产生显著的负向影响关系;OR值为0.775,意味着认罪认罚增加一个单位时,被实质入刑的变化(减少)幅度为0.775倍。对于被告单位或者被告人以积极赔偿损失、挽回损失等方式获得谅解,或者认罪认罚、有悔罪表现的,司法机关会着重审查。其中,有悔罪表现被实质入刑的发生比将降至0.188,这是对因变量作用力极强的数值,表明“有悔罪表现”在企业犯罪后的状况中,具有绝对优越的解释力。但问题在于,有悔罪表现仅是酌定量刑情节,其对实质入刑的影响最大,在一定程度上消解了获得谅解及认罪认罚等从宽情节。这也说明,“司法实践既保持对企业管理人员犯罪惩治的高压态势,又在刑罚适用中贯彻了‘宽严相济’的刑事政策”〔38〕刘艳红、杨楠:《企业管理人员刑事法律风险及防控路径——以JS省企业管理人员犯罪大数据统计为样本》,载《武汉大学学报(哲学社会科学版)》2019年第6期,第130页。。

“导致经济损失”的回归系数值为-0.510,并且呈现出0.000水平的显著性(p=0.000<0.01),意味着经济损失会对有无实刑产生显著的负向影响关系;OR值为0.600,意味着经济损失增加一个单位时,被实质入刑的变化(减少)幅度为0.600倍。但企业犯罪往往伴随着经济损失的后果,司法机关考虑经济损失对裁判结果的实质影响也是适用《刑法》条文关于“情节严重”规定的具体表现。

四、研究结论与建议

(一)研究结论

从上述分析可以看出,涉企业合规犯罪案件中,对是否入刑有实质影响的情境是签订履行合同、招标投标环节;对是否入刑有显著正向影响的犯罪手段主要是采用骗取手段、利用职务便利,以及提交虚假的增值税专用发票、非法吸收资金、违规收支费用;而涉企业合规犯罪后的状况,如获得谅解、认罪认罚、有悔罪表现、导致经济损失会对有无实刑产生显著的负向影响关系。对这些变量进行分析可知,与企业犯罪密切相关的情境尚未成为司法机关考虑的因素,而传统的犯罪手段与犯罪后状况才是司法机关考虑的因素。近年来,涉企业合规的刑事案件不断增多,司法机关关注的重点未落在企业犯罪情境因素中,这并不利于企业从源头进行犯罪预防。事实上,如果未将情境预防纳入企业犯罪的预防之中,会影响企业犯罪之预防目的,对企业治理产生重大不良影响,因而有必要从情境预防的角度探究企业犯罪的刑事风险防范。

所谓“情境犯罪预防”(Situational Crime Prevention),指的是一种优先选择的手段,它不依赖于对社会及其结构的改善,而仅是致力于减少犯罪的机会,情境犯罪预防包含了这样一些减少犯罪机会的措施:第一,针对高度具体的犯罪行为;第二,对该类犯罪发生的直接环境的管理、谋划或控制越是具体和持久,效果也就越明显;第三,通过增加实施犯罪的难度和风险,使众多犯罪人感到犯罪收益的降低,从而减少犯罪。〔39〕See R. V. Clarke & R. Homel, A Revised Classification of Situational Crime Prevention Techniques, in S. P. Lab (ed.),Crime Prevention at a Crossroad, Cincinnati, OH: Anderson, pp.4-5;R. V. C1arke, Situational Crime Prevention:Successful Case Studies, 2nd ed., New York: Harrow & Heston, p.4.可见,情境犯罪预防是针对某些犯罪类型,以一种较有系统、完善的方法对犯罪环境加以管理、设计或操作,以阻绝犯罪发生之预防策略。其着重于降低或排除潜在的犯罪机会,增加犯罪成本,使犯罪的目标难以达成。其中,克拉克(Clarke)教授提出了情境犯罪预防理论的关键概念,正是基于对各种不同犯罪的犯罪机会的理解,情境犯罪理论发展出了一套预防犯罪的具体策略。〔40〕See R. V. C1arke, Situational Crime Prevention:Successful Case Studies, 2nd ed., New York: Harrow & Heston;P.Brantingham & W. Taylor, Situational Crime Prevention as a Key Component in Embedded Crime Prevention, 47 Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice 271, 271-292(2005);D.B. Cornish & R.V. Clarke, Opportunities, Precipitator Sand Criminal Decisions:A Reply to Wortley's Critique of Situational Crime Prevention, 16 Crime Prevention Studies 41, 41-96(2003).(1)通过控制目标或者犯罪工具,增加犯罪难度。此情境的技术为“目标物强化”“通道控制”“监控者在场”“转移潜在犯罪者”“控制犯罪促进物”。(2)通过加强正式或者非正式的监控,增大犯罪风险。此情境的技术为“延伸监控者身份”“降低匿名性”“职员监控”“强化正式监控”。(3)通过财物识别以加大损失补偿的可能,降低犯罪收益。此情境的技术为“隐藏标的物”“移置标的物”“财物之识别”“瓦解市场”“否定犯罪利益”。(4)通过减少同侪压力或减少冲突,降低犯罪激发因素。此情境的技术为“舒缓压力与挫折”“避免非理性争吵”“降低情绪波动”“软化同侪压力”“防止模仿效应”。(5)通过设立规则来削弱犯罪借口。其情境的技术为“设立规则”“张贴告示”“激发道德意识”“促进遵守规定”“掌控药品与酒精”。需要注意的是,上述五个具体策略不仅可以针对不同的犯罪情境和犯罪者作出不同的选择,而且在一些较为复杂的犯罪环境中,上述五个具体策略还可以组合起来预防相关犯罪。根据情境犯罪预防理论学者的假设,虽然一开始情境犯罪预防仅仅被适用于有关财产犯罪以及街头暴力犯罪,但后来情境犯罪预防理论的预设适用于所有犯罪的预防。

由于与企业犯罪密切相关的情境尚未成为实务部门考虑的犯罪预防因素,但从前述的数据分析可知,企业生产经营活动中的各项情境的确会助长或者减少犯罪的发生。情境犯罪预防提及的犯罪阻力、风险、诱因、刺激与借口五大情境因素,在一定程度上可以从源头上预防甚至遏制企业犯罪,值得借鉴,“这种学说不仅将犯罪原因降低为导致犯罪的可能性,消除了犯罪学和刑法学之间的二律背反关系,还改变了传统犯罪学的观念,为预防犯罪提供了切实可行的操作方法”〔41〕黎宏:《情境犯罪学与预防刑法观》,载《法学评论》2018年第6期,第15页。。

(二)企业犯罪预防制度的完善建议

简而言之,情境犯罪预防是针对犯罪的特定环境条件进行分析,继而改变管理运作及环境来减少犯罪发生的机会。当前,企业合规从国有企业到民营企业正在逐步推行,〔42〕参见中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《关于加强金融服务民营企业的若干意见》以及国务院国有资产监督管理委员会发布的《中央企业合规管理指引(试行)》。除了要结合情境预防犯罪理论制定完善的企业合规外,如何推行企业合规预防犯罪亦是重点。因此,不管是国有企业还是民营企业,应首先组合运用情境犯罪预防中“增加犯罪阻力”等五大因素制定完善的企业合规,〔43〕其中,国有企业的重点是如何防范职务犯罪,民营企业的重点是防范非法吸收资金等经济犯罪,二者重点虽然不同,但是企业合规的制定完善与合规遵循等机制的总体框架是一致的,因而下文统合建议。从源头上减少企业犯罪机会,当然,还应在情境犯罪预防理论的指引下建立遵循合规计划制度、设立“吹哨者”计划、结合行政处罚法设立行政合规计划等,具体而言:

1.情境犯罪预防的组合运用

第一,在犯罪阻力方面,相较于其他犯罪场域,企业的生产经营活动较多,包括签订履行合同、公司治理、项目管理等情境。在这些经营活动中具有较大的操作空间,应当在企业生产经营的不同环节制订合规计划以便“控制通道”,制造犯罪难以完成的“目标”,强化公司员工的合规理念,以合规加强对员工监督,使大多数潜在犯罪者会考虑放弃继续犯罪行为,增加犯罪困难也使潜在的犯罪者的行为转变为非犯罪活动。

第二,在犯罪风险方面,企业应继续建立健全企业合规机制,在企业生产经营的各个领域普遍建立合规监管,提升企业员工对合规的认知,强化企业员工的合规思维训练等。同时逐步实施“吹哨者”计划,此即为在合规计划中增加“延伸监控者身份”的重要举措,以便“强化正式监控”,用以提高犯罪者被检举或者被捕的风险,如果潜在犯罪者认识到风险很高,就可能会放弃犯罪行为。

第三,在犯罪诱因方面,企业生产经营活动所具有的较大操作空间,使企业或者其员工常常能够收取好处费或者给予对方单位及员工回扣,或是采用欺骗手段骗取公司、他人财物,这在很大程度上增加了企业为谋取不正当利益而行贿国家工作人员的诱因。因此,应当通过识别公司财务的方法,如“公务用车”“属XX财产”等方式,降低员工犯罪行为所产生的利益,将“否定犯罪利益”作为合规计划的构成部分。

第四,在犯罪刺激方面,就企业生产经营的整体环境而言,企业的合规组织文化尚未完全形成,企业员工对企业合规文化的认同度不高,当企业或者员工面临某些方面的压力时,其有可能通过犯罪予以舒缓,从而危害企业生产经营。因此,应在合规计划中明确规定舒缓员工情绪、降低同侪压力、防止模仿等方式,并增加解决员工之间、员工与企业之间纠纷矛盾的理性方法,以规范之方式“熄灭”犯罪事件的导火索。

第五,在犯罪借口方面,企业的规章制度尚不足以阻止犯罪的发生,与此同时,相关企业的合规计划与量刑激励无法对接,合规计划尚未成为量刑时从轻、减轻或者免除处罚的正当化事由。因此,应通过合规计划遵循来提升道德意识,使员工在犯罪行为发生前有罪恶感与羞耻心而放弃犯罪。同时设立合规计划遵循的合理步骤,换言之,应在企业合规计划之外,增加员工共同遵守的行为规范(合规遵循),以“激发道德意识”并“促进遵守规定”。

2.合规计划遵循的建构

我国涉企业合规刑事案件多发的另一原因是:企业文化存在一些亚文化形态。例如,给予好处费、回扣,为谋取不正当利益向国家工作人员行贿等,这也是企业犯罪情境产生的重要诱因。为阻断该诱因,应通过企业文化建设强化企业合规遵循。企业文化是企业独特的价值体系,源自于人的思维和执行组织的活动,可以决定组织内部氛围,外在独特的文化氛围也会影响到组织成员思想层面,形成一种无形的信念。〔44〕See R.Kampf & L.Ližbetinová.The Identification and Development of Talents in the Environment of Logistics Companies,University of Dubrovnik Press,2015,pp.139-142.同时,企业文化也是所有企业员工的行为准则、价值观等。〔45〕See L.Guiso,P.Sapienza & L. Zingales,The Value of Corporate Culture,117 Journal of Financial Economics,60,60-76(2015).当然,企业文化是潜移默化影响员工的行为,使组织呈现一种特定类型的员工行为。〔46〕See A.Bavik, Developing a New Hospitality Industry Organizational Culture Scale, 58International Journal of Hospitality Management 44, 44-55(2016).可见,企业文化是一种具有聚合性和一致性,并将组织各部分结合在一起,亦是员工向心力和凝聚力的纽带,是企业生产经营活动的重要组成部分。因此,在目前企业合规实施过程中,应及时吸纳合规遵循作为企业文化的关键内容。该种企业文化的确立,应该被合理设计、建置及执行,以至于建置的计划,能有效地防止犯罪行为及侦测内部犯罪行为,〔47〕《美国量刑指南》对此有具体规定。See U.S. Sentencing Guidelines Manual § 8B 2.1(a) (2012) (“an organization shall—(1)exercise due diligence to prevent and detect criminal conduct; and (2)otherwise promote an organizational culture that encourages ethical conduct and a commitment to compliance with the law. Such compliance and ethics program shall be reasonably designed, implemented, and enforced so that the program is generally effective in preventing and detecting criminal conduct. The failure to prevent or detect the instant offense does not necessarily mean that the program is not generally effective in preventing and detecting criminal conduct.”).其具体措施是:

第一,在企业合规中明确具有自我检视能力的合规遵循计划,并形成制度。明确合规遵循的报告制度,制定该报告的具体内容与形式、报告主体、报告流程、报告对象等。其中,合规遵循报告制度应向董事会提出,具体报告内容包括:合规遵循检查与考核情况、处分记录、合规内容配合相关法律规范更改措施、合规遵循培训情况、合规实施过程中各部门与员工自评情况。董事会在听取报告之后,应就重要违法合规计划情况督促相关部门、员工作出检讨,提出具体可以制度化的改进措施。

第二,建立专业的合规遵循部门。企业在生产经营过程中,应确立企业合规遵循部作为合规计划的监控部门,减少企业犯罪的情境因素,阻断犯罪机会。

第三,确立企业员工的资质制度。企业应将专业的员工安排于专业的岗位,确定由有资质的员工办理相关业务,并将其合规遵循实施情况纳入合规遵循自行评估范围。

第四,企业各部门应确保合规遵循的部门特色,其合规遵循内容应涵盖公司合规计划的重要内容。除了员工的合规遵循自评外,每个部门应建立合规遵循追踪监管机制,配合公司合规计划的变化而更新,通过自评定期核查合规遵循的情况。

第五,在法律容许的范围内,对员工的犯错或者违法行为设置相应的处罚措施。设置客观明确的任务分工与对等的责任配置措施,尽量避免员工没有责任感而疏忽工作,或者责任重大而产生过重压力。

另外,合规遵循逐渐落实并成为企业文化的重要组成部分并非仅是形式上的要求,实质上应是在企业合规计划中作为关键内容,并在运作过程中产生影响力。这就要求合规遵循部作为独立的部门,以便建立有效的公司规章制度传达、咨询、沟通与协调的管道,有效阻断企业犯罪的各项情境,并确实评估合规遵循的妥当性、有效性以及预防企业、员工犯罪的作用力,如此才能让企业合规这种内控机制的运作产生实质效应。如此一来,或许可将企业合规的遵循情况作为与刑事责任衔接的重要“窗口”。这是因为,倘若公司内部存在着合规遵循的管理系统,则可视为企业采取了客观归责理论中的“风险降低”行为,也就是说,将法益侵害的风险降低到可容忍风险的程度,这与客观归责理论所要求的“制造法所不容许的风险”不符,因而不具有客观归责性。〔48〕Imme Roxin, Compliance- Maßnahmen und Unternehmenssanktionierung de lege lata, ZIS 9/2018, S.344.

3.“吹哨者”计划的实施

在合规计划遵循建构的同时,为全方位确保合规计划的实施,强化企业内部监控管道,还应建立健全“吹哨者计划”。从理论上说,当企业内部有违法犯罪行为发生时,合规遵循制度这种企业文化在一定程度上能有效地监测犯罪,并由合规遵循部向高层揭露违法犯罪行为,以便进行内部改革,作为量刑时的参考依据。所谓“吹哨者”是指组织内部成员对组织内的不法行为和阴暗面,在外界发现前进行主动举发或揭露的人,目的在于使社会公众注意到企业的弊端,以便企业采取纠正行动。〔49〕参见栾甫贵、田丽媛:《吹哨者、公司、审计师的博弈分析——基于吹哨者保护制度的研究》,载《审计与经济研究》2017年第1期,第38页。但我国尚未设立吹哨者的法律保障机制,因此,为遏制企业犯罪的多发现象,企业合规计划中应包括“吹哨者”,以便减少企业犯罪的情境,减少犯罪机会。为合理合法地激励合规计划中“吹哨者”计划的实施,应确立“先内部,后外部”的理念,一方面,充分发挥社会治理的“自净”能力,鼓励企业或者相关组织从内部自行设置有效的吹哨管道,促进企业自我改革,防止内部不法行为扩散,尽量避免内部行为造成企业的外部质疑;另一方面,合规计划中设置“吹哨者”计划,能够为企业员工提供由下而上的监控管道。当然,最为重要的是,可以向外界宣示本企业合规计划的完善与坚决执行合规计划的决心,以获得社会认同。具体措施包括:

第一,“吹哨者”计划应由上而下制定法律规范,并先由国有企业施行,再传导至民营企业。在此情形下,应先由政府部门主导设计保护“吹哨者”的法律规范,其内容应包括:其一,须设定满足特定的机构或者组织才能在制定合规计划时设置“吹哨者”计划。其二,须设置企业内部吹哨的管道或者机制,使吹哨者有“吹哨渠道”可循。其三,设置外部“吹哨”管道,当企业员工通过内部渠道无法消弭企业内部的违法合规计划的情事时,可以举报于相关公共机构,通过公权力机关取缔不法行为,避免公共利益受损。其四,设置保护“吹哨者”机制,包括身份保密、确保职位不变,以及司法救济措施等,避免吹哨者受到相关企业的制裁或者报复,例如,该保护机制中至少应设定吹哨者使用企业内部资料或者信息时,不会受到侵犯商业秘密罪等罪名的制裁,为吹哨者开辟管道。

第二,合规遵循计划应结合“吹哨者”计划施行,亦即为了减少企业犯罪的机会,应当在企业合规计划中设置“吹哨者”计划的内容,并作为关键内容施行。这既是“先内部,后外部”理念的贯彻,也是合规计划完善的重要组成部分。在企业合规计划中至少可以包括如下部分:其一,员工合理相信相关的违规(违反法律与企业合规)实质上是真实的,包括证据已经或者极有可能灭失、该员工已经向公权力部门举报等;其二,制定鼓励员工“吹哨”措施,包括员工吹哨非为个人利益,而是为了企业、社会公共利益,当然,此举证责任归属于该员工。

值得注意的是,“吹哨者”计划与合规遵循的结合运用,还应设置一定的责任减轻事由,亦即“吹哨者”计划的施行,最终的落脚点在于如何确保其有效性,为此,可以将“吹哨者”计划嵌入罚则从轻、减轻事由中,促使企业自身积极投入预防企业犯罪的最前沿中。

4.行政合规的构建

就有关企业合规在刑法上的意义而言,主要能发挥类似法定正当化乃至违法阻却的机能、发挥类似免责乃至责任阻却的机能或是免除追诉机能。〔50〕参见[日]甲斐克则:《企业的合规文化·计划与刑事制裁》,谢佳君译,载李本灿等编译:《合规与刑法:全球视野的考察》,中国政法大学出版社2018年版,第266页。但正如有学者指出的,我国目前不存在刑事合规的理论和制度背景,因而类似制度在我国难以取得预期效果,学者们对于刑事合规制度的引介存在一定程度的误解,因而不宜过早地在我国立法层面引入刑事合规制度。根据我国当前的法律体系和制度背景,倡导企业进行行政合规更为妥当。同时,从前文数据分析中可以发现,企业犯罪的手段有诈骗、利用职务便利、滥用职权等,对裁判结果具有显著影响的是利用职务便利等,但问题在于,欺骗、利用职务便利甚至滥用职权有时并不构成相关犯罪,而只是企业犯罪中的手段,若利用刑罚制裁,则显得过重,相反,由行政处罚规制,也可以收到刑罚制裁之效果。最为重要的是,可将企业合规之“私”与行政处罚之“公”联结,由此将企业合规纳入法治轨道。

因此,先构建行政合规是可采之方式,具体而言:应将合规遵循的监管与“吹哨者”计划的施行嵌入行政罚则中,处以违反者行政责任。《行政处罚法》第2条明确规定,违反行政管理秩序的公民、法人或者其他组织应以减损权益或者增加义务的方式予以惩戒;同时,第8条规定了衔接民事责任与刑事责任的机制。合规计划的遵循须配合“吹哨者”计划施行,对于违反合规监管措施的,可以通过《行政处罚法》第9条规定进行处罚,〔51〕《行政处罚法》第9条规定了行政处罚的种类,即警告、通报批评;罚款、没收违法所得、没收非法财物;暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件;限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业;行政拘留;法律、行政法规规定的其他行政处罚。如“限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业”。此处罚的重点是将合规遵循及“吹哨者”计划施行中未尽监管义务者(包括合规监管部门、相关员工)施以行政处罚,以从外部催促企业合规的遵循,完善企业合规文化。施以合规计划施行中的监管部门或者员工监督疏失的责任,是因为监管不力所导致的违法犯罪与企业合规的施行彼此依存,既然合规计划中将合规监管作为重点内容(合规遵循、“吹哨者”计划),却不能对监管不力者施以责任,则难以收到监管的功效,但反过来说,经过授权承担监管职责的人员,须实际上承担监管职责,而非仅是“口头之责”。另外,这也可以使尽到监管义务者援用已尽防止义务的理由免除责任。