社会纽带理论与自我控制理论对性犯罪的实证检验

——基于我国260名性犯罪人样本的分析

许博洋 周 由 张纯琍

一、问题提出

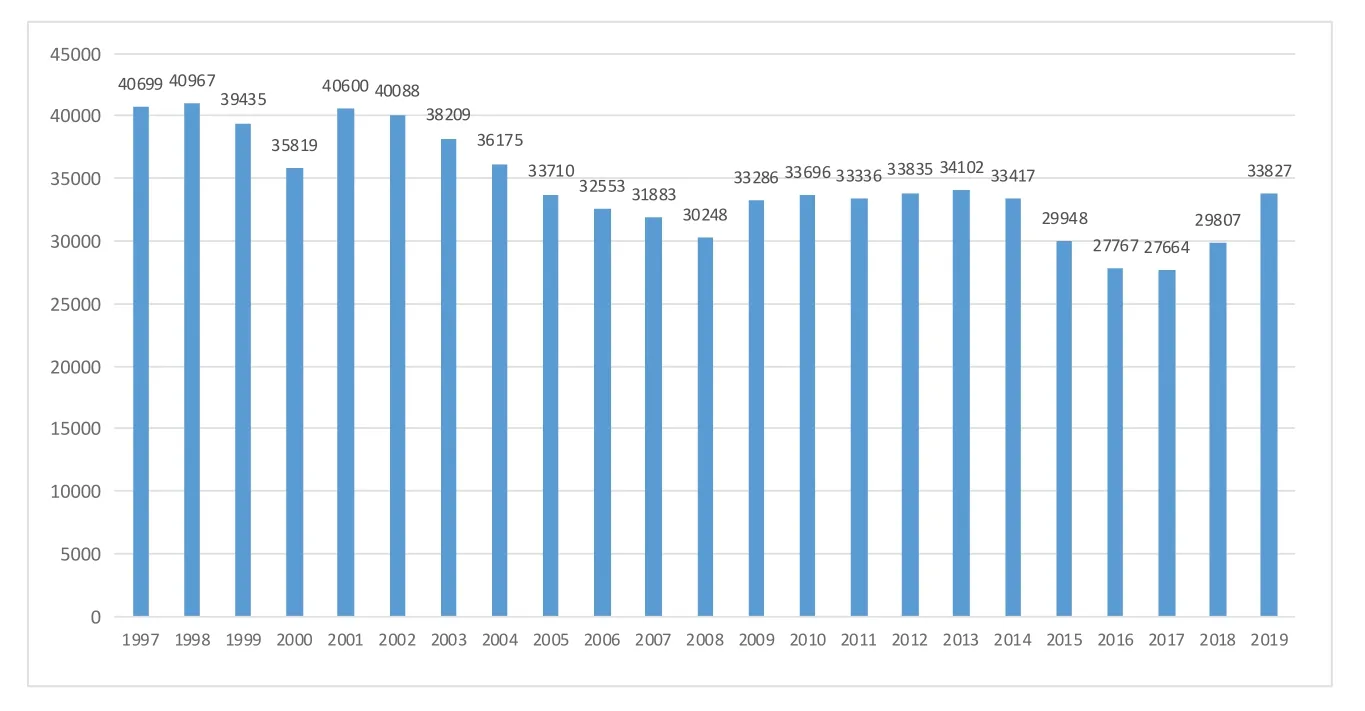

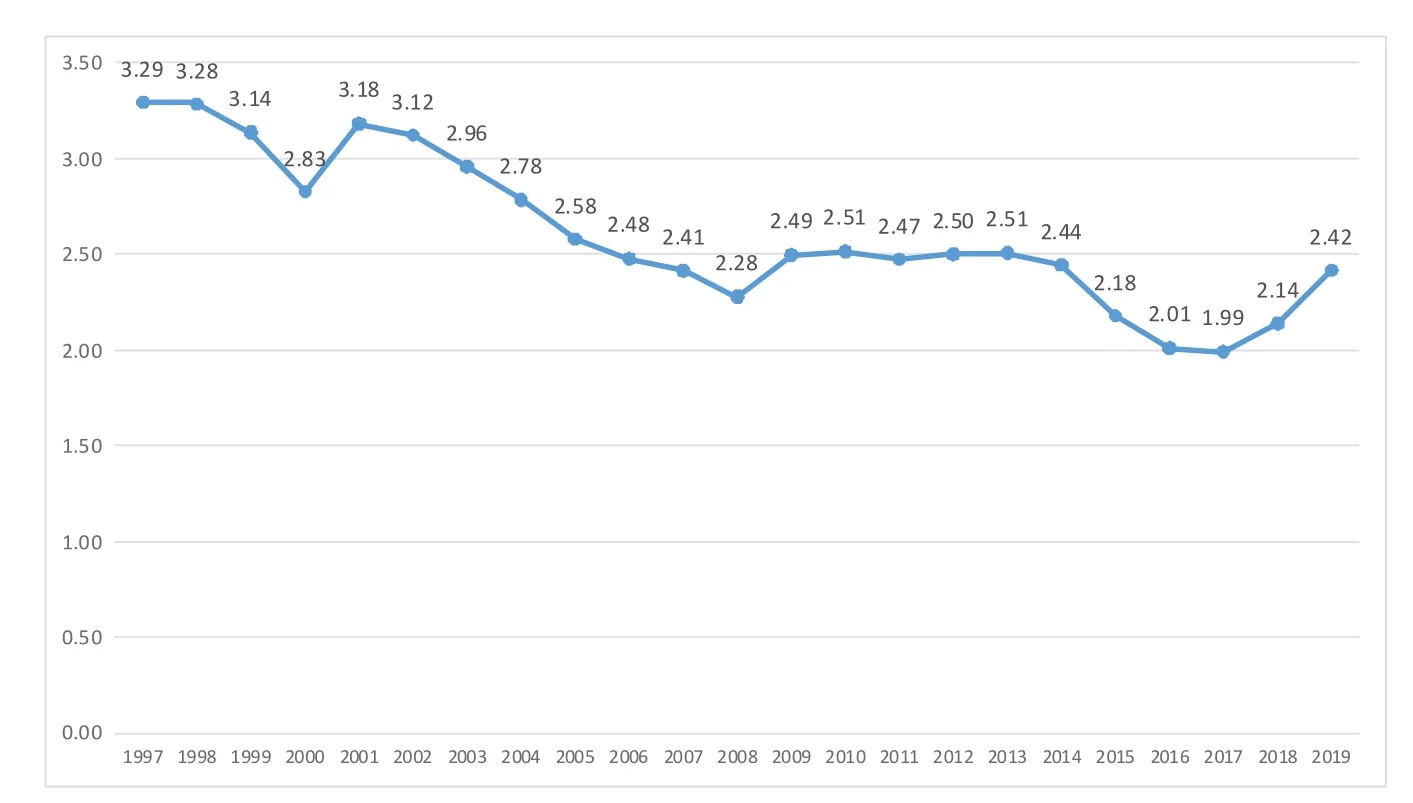

众所周知,我们处在一个社会生活方式飞速变化的时代,性犯罪类型与侵害方式相应亦发生了一定程度的转变,性侵害的种类越发多样,案件数量也居高不下。根据《中国统计年鉴》1997—2019年我国公安机关的犯罪统计,我国的强奸案件虽总体呈现下降趋势,从1997年的40000余起下降至2019年的33827起,发案率也从十万分之3.29,下降至十万分之2.42,但其基数之大、变化之缓的问题依然没有得到根本性改变,且近两年其数量又出现抬头之势,性犯罪的防控形势不容乐观。(见图1、图2)此外,从我国目前犯罪类型结构来看,传统犯罪逐步减少,“互联网+传统犯罪”愈演愈烈,〔1〕参见靳高风、守佳丽、林晞楠:《中国犯罪形势分析与预测(2018—2019)》,载《中国人民公安大学学报(社会科学版)》2019年第3期,第3页。诸如“顺风车”“网络约会强奸”等新型性侵害事件也逐渐进入公众视野,严重威胁着女性的人身安全与社会稳定,其危害性之大、犯罪黑数之高,往往成为引起居民犯罪恐惧感的重要刺激源之一,在某种程度上讲,性犯罪依然是亟待被有效控制和预防的社会顽疾。基于此种背景与现状,探究性犯罪人实施强奸或猥亵行为的真实动机与原因就显得格外重要。

图1 1997~2019年我国强奸犯罪立案数量(单位:起)

图2 1997~2019年我国强奸犯罪发案率(单位:起/十万人)

纵观古今中外,用以解释人类实施犯罪行为背后原因的理论层出不穷、不胜枚举,犯罪生物学、犯罪心理学、犯罪社会学等不同流派的观点也曾先后大放异彩。然而,随着实证主义研究理念与方法的进步,诸如“控制理论”“紧张理论”“学习理论”等科际整合性更强、解释力更精准、涵盖范围更广的普适性犯罪学理论逐渐受到了学者的青睐。社会纽带理论与自我控制理论作为犯罪学“控制理论”学派的中流砥柱,对于解释各类犯罪与越轨起着举足轻重的作用。国内外关于验证社会纽带和自我控制水平在一般越轨行为中的实证研究日益增长,然而利用国内本土数据和经典犯罪学理论来检验性犯罪的研究可谓凤毛麟角。基于此种现状,本研究选取社会纽带理论与自我控制理论进行本土化研究,旨在推动国际主流的犯罪学理论在本土的适用性,并对丰富国内犯罪学实证主义定量研究贡献一定的价值。

二、相关概念与研究综述

(一)性犯罪与相关研究

1.性犯罪的概念界定

从汉语的字面意思看,性犯罪是一种为了满足个人性需要,侵犯他人人身权利、危害社会秩序的犯罪行为。〔2〕参见王伟主编:《中国伦理学百科全书·婚姻家庭伦理学卷》,吉林人民出版社1993年版,第177—178页。虽然世界各国都对性犯罪有着广泛的研究,并且能在其广义概念的表层达成共识,但对于其狭义概念、外延的界定,不同地区、不同学科有着迥异的阐释。

在美国的犯罪案件报告系统(NIBRS)中,性犯罪是指未经被害人许可而把性器官或工具非法插入被害人生殖器或肛门的行为。〔3〕参见许博洋、杨学锋:《中美两国犯罪统计差异之比较研究——以近20年官方犯罪统计数据为分析对象》,载《北京警察学院学报》2019年第1期,第90页。英国学者威廉·威尔逊(William Wilson)在其《刑法学》一书中认为,性犯罪的严重程度有着层级序列之分,从露阴到猥亵再到强奸,行为表现是否构成犯罪的依据主要是从被害人的同意与否来认定。〔4〕See William Wilson, Criminal Law (5th ed.), New Jersey: Pearson Education Limited, 2014, p.327.德国学者阿尔布莱希特则结合社会危害性特点,将性犯罪的概念进一步细化,认为只有三种具体的行为才符合性犯罪的实质,即强奸、涉及淫秽物品类犯罪以及卖淫嫖娼类犯罪。〔5〕参见[德]汉斯-约格·阿尔布莱希特:《德国性犯罪刑法的改革与成果》,周子实译,载《刑法论丛》2013年第3卷,第344页。不难发现,世界各国及各学派,对于性犯罪概念的定义无法达成准确共识,倘若脱离本国刑法典,则更难以对其进行精准定义。结合我国刑法理论与已有研究对于性犯罪的概念界定,本文研究的性犯罪,是指我国《刑法》分则所规定侵犯公民人身权利、民主权利类犯罪中的三个具体罪名:强奸罪;强制猥亵、侮辱妇女罪;猥亵儿童罪。考虑到被试可能对自身所涉及具体猥亵罪名不能精准填答的情况,为了保证测量的可行性与准确性,本研究将强制猥亵、侮辱妇女罪与猥亵儿童罪,统一操作化定义为“猥亵罪”,因此本研究最终性犯罪被试样本为强奸犯罪人与猥亵犯罪人两类。

2.性犯罪的相关研究

区别于刑法学派对强奸、猥亵等犯罪如何恰如其分地定罪量刑的研究视角,犯罪学领域更多是将性犯罪作为一种社会现象,类似于其他越轨行为或类罪研究,通过运用相关犯罪学理论,结合研究背景与情境提出符合理论预期的研究假设,使用针对某一样本群体的调查数据来验证研究假设,从而达到理论验证、性犯罪防控与矫治之对策的目的。但是,由于取样难度性高、实证范式普及性低等固有局限性,当前我国将性犯罪作为研究对象或因变量的犯罪学实证研究依然为数不多,仅有的研究多采用文字综述性的思辨方式或案例分析方式进行性犯罪人的心理、社会层面原因的研究,罕有通过问卷调查搜集一手数据,并以此搭建变量关系探索不同犯罪要素之间内部关系的定量犯罪学研究。

诚然西方犯罪学实证研究有着较为悠久的历史与实践经验,众学者也都争先恐后地坚称其自有理论在解释各类越轨与犯罪行为上的精准性与延展性,〔6〕See T. Hirschi, Causes of Delinquency, Berkeley: University of California Press, 1969, p.3;M. Gottfredson & T.Hirschi, A General Theory of Crime, Stanford: Stanford University Press, 1990, p.117.但“学习理论”流派的代表人阿克斯(Akers)曾指出,绝大多数检验理论的实证研究都是选择自身犯罪性较弱的群体为研究样本(如偶尔实施轻微越轨的中学生),这样的实证检验并不能完全说明相关理论的有效性与适用范围。〔7〕R. L. Akers, Social Learning and Social Structure: A General Theory of Crime and Deviance (2nd ed.), Boston:Northeastern University Press, 2009, p.107.由此可见,利用已决犯进行理论实证验证依然有极大的探索性和可行性,特别是以那些人身危险性较高的暴力犯罪人为样本,对于犯罪学理论解释力的优化作用将不言自明,个别国外学者也都在性犯罪的实证检验领域率先垂范。施瓦茨(Schwartz)等人整合社会纽带与同伴支持理论验证了男性对于女性的暴力行为,发现了个体同提倡“男性主导、强奸文化”群体的依恋关系与参与程度会显著强化男性虐待女性的行为。〔8〕M. D. Schwartz & W. S. DeKeseredy, Sexual Assault on the College Campus: The Role of Male Peer Support, Thousand Oaks: Sage, 1997, p.97.菲尔逊(Felson)和莱恩(Lane)从社会学习理论的角度揭示了儿童时期性侵被害和成年时期性犯罪行为之间的显著性联系,但是并未理清社会学习变量在这二者之间的具体作用机理。〔9〕R. B. Felson & K. J. Lane, Social Learning,Sexual and Physical Abuse, and Adult Crime, 35 Aggressive Behavior 489,489-501(2009).富兰克林(Franklin)验证了自我控制在酒精诱导的性侵被害案件中的作用,发现了被害人的低自我控制对于其性侵害被害的发生具有显著正向影响,并且在这之后,富兰克林等人又以性犯罪人为对象,将自我控制和社会纽带理论予以整合,发现了低自我控制会通过酒精、性别角色、毒品等间接影响性犯罪行为,而社会纽带变量会对性犯罪产生直接且显著的影响。〔10〕C. A. Franklin, L. A. Bouffard & T. C. Pratt, Sexual Assault on the College Campus: Fraternity Affiliation, Male Peer Support, and Low Self-Control, 39 Criminal Justice and Behavior 1457, 1457-1480(2012).奥利维亚(Olivia)和博勒加德(Beauregard)在控制了犯罪机会与社会纽带变量后,检验了重复性犯罪人的三种性侵害特征(被害人选择、犯罪地点、侵害方式),其研究表明,低自我控制对于室外进行的性犯罪行为具有显著正向影响,同时对于性侵害的暴力层级与被害人身体伤害程度方面,低自我控制都具有显著的正向作用,而社会纽带变量则与室内进行的性犯罪行为具有显著正向影响,并且对行为暴力程度具有显著的负向约束作用。〔11〕O. K. Ha & E. Beauregard, Sex Offending and Low Self-Control: An Extension and Test of the General Theory of Crime, 47 Journal of Criminal Justice 62, 62-73(2016).

我国以性犯罪群体为样本的犯罪学实证研究虽林林总总,但整体仍处于起步阶段,相关理论体系化检验的犯罪学研究范式与思路尚未确立,前人大都将关注点置于犯罪人、〔12〕参见王薇、许博洋:《自我控制与日常行为视角下青少年性侵被害的影响因素》,载《中国刑警学院学报》2019年第6期,第63页。被害人个体的人口学变量及其人格特点,〔13〕参见金泽刚、朱严谨:《性犯罪被害人特征实证研究》,载《广西大学学报(哲学社会科学版)》2013年第4期,第40页;徐剑:《性侵犯罪未成年被害人实证研究——基于北京市未成年人遭受性侵案件的分析》,载《青少年犯罪问题》2015年第4期,第24页。试图找出个性化的犯罪解释原因,却很少尝试从犯罪学的普适性理论视角出发,探寻个体行为人与社会之间的互动关系,罕有对“控制理论”“学习理论”“紧张理论”等犯罪社会学领域主流理论的关注和触及,从某种程度上讲,在我国文化环境与罪犯样本的双重情境下进行西方犯罪学理论的本土化检验是实属必要的。

(二)社会纽带理论与相关研究

赫希(Hirschi)在1969年的《少年犯罪原因探讨》(Causes of Delinquency)一书中首次提出“社会纽带理论”(social bond theory)。这与之后聚焦于犯罪动机的“理性选择”和“日常行为”理论恰恰相反,社会纽带理论将研究重点放在了“人为什么不会犯罪”的角度。在社会纽带理论中,赫希认为人的犯罪动机是不具有差异的,真正决定人类是否犯罪的关键是其与社会之间纽带约束性的强弱。他强调人是一种倾向于遵守规则的道德性动物,这种遵守规则的倾向约束着人们的犯罪欲望,而这种遵守规则的倾向是由个体与社会间的纽带强弱所决定的,〔14〕T. Hirschi, Causes of Delinquency, Berkeley: University of California Press, 1969, p.4-5.这便是社会纽带理论的核心。

赫希还在书中界定了社会纽带的四个维度,即依恋(attachment)、投入(commitment)、参与(involvement)、信念(belief),并主张这四个子概念独立且叠加地作用于违法、犯罪行为的预测。〔15〕Ibid. p.5-6.

首先,依恋,特别是儿童期个体对于父母的依恋,是社会纽带理论中最重要的组成部分。具体而言,“与父母的依恋”又可划分为三个方向:父母监护(parental supervision)、亲密度(intimacy)、情感认同(affectional identification)。当孩子认为父母更加关注自己的日常行为、与父母有较多的交流联系、与父母有更多的情感认同时,其更不易实施越轨或犯罪行为,依恋维度的社会纽带在跨文化的实证研究中得到了广泛证实。〔16〕See O. Ozbay & Y. Z. Ozcan, A Test of Hirschi's Social Bonding Theory, 50 International Journal of Offender Therapy& Comparative Criminology 711, 711-726(2006);R. J. Sampson & J. H. Laub, Crime in the Making: Pathways & Turning Points Through Life, Harvard University Press, 1993, p.33.

其次,投入是指个体在工作、学习等方面对于目标的付出程度,投入水平越高,目标的价值就越高,违法和犯罪的成本也越高,个体遵守规则的倾向就越强烈。积极的投入作为一种社会纽带会增加个人对于其目标被剥夺的“脆弱性”(fragility),而这种脆弱性将迫使个体在实施犯罪行为前对目标被剥夺的后果进行评估,从而达到对犯罪行为的一种约束作用。与此同时,诸多实证研究的结果极大地支持了赫希对于投入概念的假设,它们通常将“工作、教育中的抱负程度”作为投入的统计学测量方法,〔17〕See R. Agnew, Social Control Theory and Delinquency: A Longitudinal Test, 23 Criminology 47, 47-61(1985);J.L. Massey & M. D. Krohn, A Longitudinal Examination of an Integrated Social Process Model of Deviant Behavior, 65 Soc ial Forces 106, 106-134(1986);M. Torstensson, Female Delinquents in A Birth Cohort: Tests of Some Aspects of Control Theory, 6 Journal of Quantitative Criminology 101, 101-115(1990);W. Tim, Labor Markets, Delinquency, and Social Control Theory: An Empirical Assessment of the Mediating Process, 78 Social Forces 1041, 1041-1066(2000).同时“成绩重要性认知”〔18〕See M. Hindelang, Causes of Delinquency: A Partial Replication, 20 Social Problems 471, 471-487(1973);J. Junger-Tas,An Empirical Test of Social Control Theory, 8 Journal of Quantitative Criminology 9, 9-28(1992).和“认真学习程度”〔19〕See A. Caplan & M. Leblanc, A Cross-Cultural Verification of a Social Control Theory, 9 International Journal of Comparative & Applied Criminal Justice 123, 123-138(1985);J. Friedman & D. P. Rosenbaum, Social Control Theory: The Salience of Components by Age, Gender, and Type of Crime, 4 Journal of Quantitative Criminology 363, 363-381(1988);W. N. Welsh,J. R. Greene & P. H. Jenkins, School Disorder: The Influence of Individual, Institutional, and Community Factors, 37 Criminology 73, 73-116(1999).也是投入的常用测量方式,在以上的实证研究中,投入对违法和犯罪的显著性影响都得到了证实。

再次,参与是社会纽带理论的第三个组成部分,赫希认为个体在社会传统活动中的参与时间越多,其花在谋划和筹备犯罪的时间越少,违法的可能性也就越低,所谓的传统活动包括但不限于学习、工作、家庭、运动、爱好等行为,相关学者也通过测量个体在传统活动上花费的时间,验证了“参与”和违法犯罪之间的关系,〔20〕J. A. Booth, A. Farrell & S. P. Varano, Social Control ,Serious Delinquency ,and Risky Behavior: A Gendered Analysis,54 Crime & Delinquency 423, 423-456(2008).然而,卡斯特罗(Costello)和劳布(Laub)的研究却表明赫希及后人对于“参与”的测量是与违法行为不具有实际联系的,他们发现大部分违法的男性青少年每年仅仅在越轨行为上花费几个小时,大部分时间均分配在传统活动上,这与赫希“参与”维度的假设是相矛盾的。〔21〕B. J. Costello & J. H. Laub, Social Control Theory: The Legacy of Travis Hirschi’s Causes of Delinquency, 3 Annual Review of Criminology 21, 21-41(2020).其他得出类似结论的研究也发现,过高的传统活动参与度反而提供了更多的违法机会和差别交往概率,进而导致个体的违法可能性上升,〔22〕See G. M. Barnes, et al., Adolescents' Time Use: Effects on Substance Use, Delinquency and Sexual Activity, 36 Journal of Youth & Adolescence 697, 697-710(2007);D. W. Osgood & A. L. Anderson, Unstructured Socializing and Rates of Delinquency,42 Criminology 519, 519-550(2004);J. Staff, et al., Explaining the Relationship Between Employment and Juvenile Delinquency, 48 Criminology 1101, 1101-1131(2010).在某种程度上讲,这一分歧也为后续“控制理论”流派的学者提供了新的研究方向。

最后,信念维度的社会纽带指的是个体对于传统道德的内化程度。赫希认为针对违法犯罪的传统道德观是普遍且单一的,信念越强,道德感越强,其违法犯罪的可能性越低,实证研究中常采用个体对违法犯罪行为的认知态度(例如,“你是否认为故意违反法律是可以被允许的?”)来作为信念的操作化定义。此外,关于信念与犯罪之间关系的研究结果尚存争议,一些研究表明信念对其他类自变量影响越轨行为的路径具有调节作用,〔23〕See D. B. Kandel, R. C. Kessler & R. Z. Margulies, Antecedents of Adolescent Initiation into Stages of Drug Use: A Developmental Analysis, 7 Journal of Youth & Adolescence 13, 13-40(1978);J. L. Massey & M. D. Krohn, A Longitudinal Examination of an Integrated Social Process Model of Deviant Behavior, 65 Social Forces 106, 106-134(1986);P. L. Iovanni,The Deterrent Effect of Perceived Severity:A Reexamination, 64 Social Forces 751, 751-777(1986).有研究还发现了信念对违法犯罪行为的解释作用是微弱甚至不显著的,〔24〕D. S. Elliott, D. Huizinga & S. Ageton, Explaining Delinquency and Drug Use, Beverly Hills: Sage, 1985, p.98.但李(Li)在研究中仍然得到了信念在社会纽带理论的四个组成概念中的贡献度最强的结论,顺序依次为信念、参与、依恋、投入。〔25〕S. de Li, The Impacts of Self-Control and Social Bonds on Juvenile Delinquency in a National Sample of Midadolescents,25 Deviant Behavior 351, 351-373(2004).

综上所述,不难看出,作为当今犯罪学领域最热门的理论之一,社会纽带理论无论是在其理论层面的统一性,还是在实证检验层面的适用性都存在着争议,但这也表明了对于社会纽带理论实施进一步探索的必要性。不过在1990年,赫希与哥特弗雷德森(Gottfredson)提出了又一里程碑式的分支,即“自我控制理论”(self-control theory),一些控制理论流派的学者也开始在个体“为什么犯罪”的视阈之下寻找解释原因,让社会纽带理论不再踽踽独行,掀起了控制理论新一轮的实证研究热潮。

(三)自我控制理论与相关研究

自我控制理论,也被称为“一般犯罪理论”(a general theory of crime),因其作者哥特弗雷德森和赫希宣称低自我控制是导致犯罪唯一且直接的原因而得名。该理论指出,人之所以会实施犯罪行为是因其缺乏足够的自控能力来抵抗该行为所带来的诱惑。两位犯罪学家提出了低自控具有的六种具体的表现形式:冲动(impulsive)、身体活动倾向(physical activities)、简单任务倾向(simple tasks)、寻求刺激(risk-seeking)、自我中心化(self-centered)、坏脾气(bad temper)。〔26〕M. Gottfredson & T. Hirschi, A General Theory of Crime, Stanford: Stanford University Press, 1990, p.90.这些特点令个体难以充分考虑其行为的潜在负面影响,从而导致他们更易从事违法和犯罪行为。

自我控制理论提出至今,为解释个体犯罪原因做出了巨大的贡献,也先后被多位犯罪学家称为有史以来最受欢迎的犯罪学理论。〔27〕J. H. Laub, The Life Course of Criminology in the United States:The American Society of Criminology, 42 Criminology 1, 1-2004(2004).大量的实证研究都证实了低自控与多种违法和犯罪的显著正向关系,如性犯罪、〔28〕O. K. Ha & E. Beauregard, Sex Offending and Low Self-Control: An Extension and Test of the General Theory of Crime,47 Journal of Criminal Justice 62, 62-73(2016).暴力和诈骗犯罪、〔29〕H. G. Grasmick, et al., Testing the Core Empirical Implications of Gottfredson and Hirschi's General Theory of Crime,30 Journal of Research in Crime & Delinquency 5, 5-29(1993).网络犯罪、〔30〕T. J. Holt, A. M. Bossler & D. C. May, Low Self-Control, Deviant Peer Associations, and Juvenile Cyberdeviance, 37 American Journal of Criminal Justice 378, 378-395(2012).酒驾、〔31〕A. Piquero & S. Tibbetts, Specifying the Direct and Indirect Effects of Low Self-Control and Situational Factors in Offenders' Decision Making: Toward a More Complete Model of Rational Offending, 13 Justice Quarterly 481, 481-510(1996).毒品滥用〔32〕D. Longshore, Self-Control and Social Bonds: A Combined Control Perspective on Deviance, 50 Crime & Delinquency 542, 542-564(2004).和帮派活动。〔33〕K. D. C. Pyrooz, Self-Control, Differential Association, and Gang Membership: A Theoretical and Empirical Extension of the Literature, 37 Journal of Criminal Justice 478, 478-487(2009).特别是杨学锋利用我国604名戒毒所越轨行为人样本,验证了低自我控制对吸毒再犯可能性、人身与财产型罪错行为、监所内的罪错行为三方面的显著解释作用,〔34〕参见杨学锋:《自我控制理论的发展及本土化视域下的普适性检验》,载《公安学研究》2018年第3期,第24页。表明自我控制理论在本土视域之下依然具备了一定的普适性效力。

自我控制理论被实证研究广泛运用于解释犯罪原因的同时,也受到了许多的学术争议。首先,根据哥特弗雷德森和赫希的假设,自我控制在个体童年晚期(约8到10岁)成形,并在后续生命历程中保持相对稳定,然而纵向研究的结果表明,自我控制会随着个体年龄的变化而出现显著性差异。〔35〕M. G. Turner & A. R. Piquero, The Stability of Self-Control, 30 Journal of Criminal Justice 457, 457-471(2002).其次,有研究批判了自我控制理论对于个体犯罪动机的忽视,〔36〕C. R. Tittle & E. V. Botchkovar, The Generality and Hegemony of Self-Control Theory: A Comparison of Russian and US Adults, 34 Social Science Research 703, 703-731(2005).虽然哥特弗雷德森和赫希坚持认为个体间的犯罪动机是统一的,且实施犯罪行为并不需要某些特定的动机,但波特(Burt)认为,人的犯罪动机会因个体的喜好、规范信仰、个人标准、约束、机会、同伴强化、犯罪计算、情景差异性等条件的变化而发生改变。〔37〕C. H. Burt, Self-Control and Crime: Beyond Gottfredson & Hirschi’s Theory, 3 Annual Review of Criminology 43,43-73(2020).

由此可见,自我控制理论尚存在诸多优化空间,在对其进行实证检验时依然需要考虑如“跨文化地域性”“跨犯罪类别性”等某些情境置换因素,方能使该理论对一切越轨行为的普适性解释效力得以长盛不衰。

三、研究方法

(一)研究对象

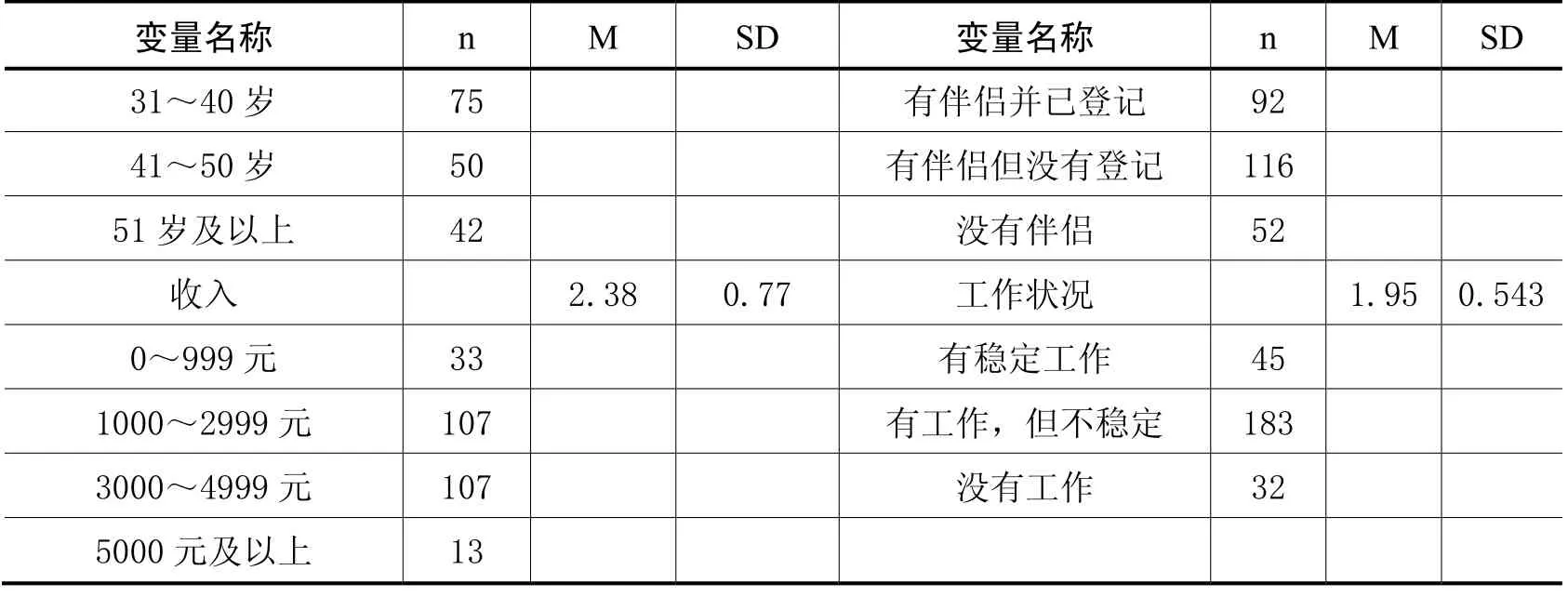

本研究选取H省C市某监狱被判处有期徒刑的男性在押性犯罪人员,共发放269份问卷,回收有效问卷260份,有效率为96.7%。样本人口学变量的描述性统计指标见表1。

表1 性犯罪人人口学变量描述性统计表(N=260)

(续表)

(二)变量与测量

1.控制变量

选取年龄、受教育程度、婚姻状况、入狱前的工作情况、家庭人均月收入五项人口学信息作为控制变量纳入本研究的模型检验。

2.社会纽带

选取赫希、德尔金(Durkin)、朗绍尔(Longshore)等学者关于社会纽带问卷中的测量方式,〔38〕See T. Hirschi, Causes of Delinquency, Berkeley: University of California Press, 1969, p.83;D. Longshore, et al.,Self-Control and Social Bonds: A Combined Control Perspective on Deviance, 50 Crime & Delinquency 542, 542-564(2004);K. F. Durkin, T. W. Wolfe & G. A. Clark, Social Bond Theory and Binge Drinking among College Students: A Multivariate Analysis,33 College Student Journal 450, 450(1999).本研究同样将依恋、投入、参与、信念四维度作为社会纽带变量的测量指标,共14道题目。其中,依恋、投入维度每道题目对应的选项都是:极其不同意=1;有点不同意=2;有点同意=3;极其同意=4。参与维度的测量问题为“读书时期的学习时间”与“入狱前的平均正当工作天数”,其对应的选项分别为:1小时以下=1;1~2小时=2;2~3小时=3;3~4小时=4;4~5小时=5;5~6小时=6;6~7小时=7;7~8小时=8;8小时及以上=9。没有工作=1;1天=2;2天=3;3天=4;4天=5;5天=6;6天=7;7天=8。信念维度每道题对应的选项为:从来不会这样=1;偶尔这样=2;大约一半的时间会这样=3;通常会这样=4;总是这样=5。

以上各个题目的得分越高,表明个体的社会纽带程度越强。本研究中问卷的Cronbach α系数为0.894。

3.低自我控制

本研究选取被大量实证研究所采用的Grasmick量表,用中文版Grasmick量表对受访者的自我控制水平进行测量,〔39〕参见杨学锋:《自我控制理论中的Grasmick量表之标准化及性别差异研究》,载《刑法论丛》2018年第3期,第530页。共24道题,6项维度,每个维度4个问题。每道题对应的选项都是:极其不同意=1;有点不同意=2;有点同意=3;极其同意=4,得分越高,表示个体的自我控制水平越低。本研究中问卷的Cronbach α系数为0.835。

4.性犯罪严重程度

本研究的因变量为性犯罪严重程度。由于样本监狱所关押的犯人均为被判处有期徒刑的罪犯,且无数罪并罚情况(最长不超过15年),遂被判处无期徒刑与死刑缓期执行的罪犯不属于本研究所考虑的刑期范围。因此,本研究最终将法院对于犯罪人所判具体有期徒刑刑期长短作为衡量其犯罪严重程度的度量标准。为更加精准化测量样本性犯罪的严重程度,本题采用填空题形式,即问题为“你被法院判处了多长的刑期”,答案为被试写在空白横线“____”处的具体刑期数值,如“5年6个月”。在后期录入数据时,本研究将所有“年”单位转化为“月”单位进行录入,如“5年6个月”即输入为“66个月”,并将其作为因变量取值进行假设检验。

5.数据处理方法

采用Mplus 8.0与Spss 20.0软件对本研究所有调查问卷的数据进行统计与分析。此外,出于分析可行性和准确性的考虑,针对二阶变量模型的路径分析,本研究采用Mplus 8.0软件中的稳健均值方差校正的加权最小二乘法(Robust Standard Errors and Mean and Variance Adjusted Chi-Square,WLSMV)算法进行数据分析,该算法进行参数估计时会忽视因样本数据分布非正态造成的偏误,〔40〕L. Muthén & B. Muthén, Mplus User’s Guide (7th ed.), Los Angeles: Muthén & Muthén, 2007, p.38.使得分析结果更加精准。

(三)共同方法偏差与效度检验

1.共同方法偏差检验

本研究采用Harman单因素法进行共同方法偏差检验,结果表明,在提取出的12个特征根大于1的因子中,第一个公因子占所有解释变量的比例为16.713%,符合没有析出某个因子总方差解释率大于40%的判定标准。〔41〕参见周浩、龙立荣:《共同方法偏差的统计检验与控制方法》,载《心理科学进展》2004年第6期,第942—950页。因此,本研究所采用的调查问卷方式并不存在共同方法偏差问题。

2.验证性因素分析与效度检验

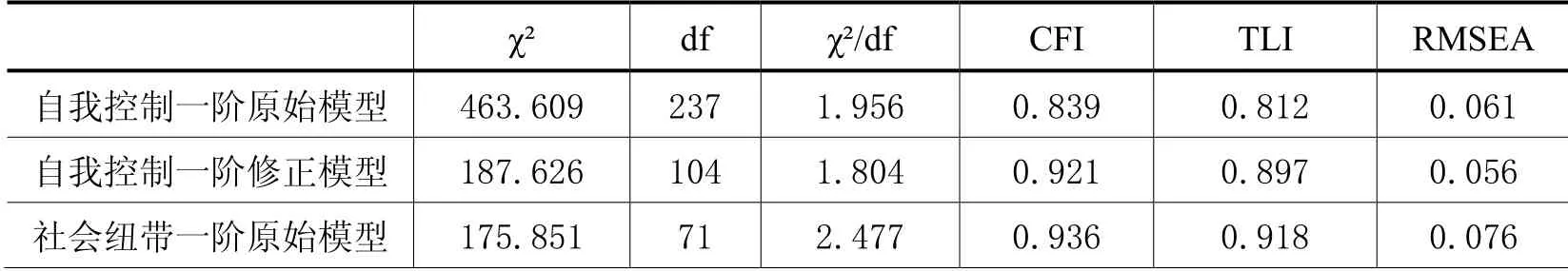

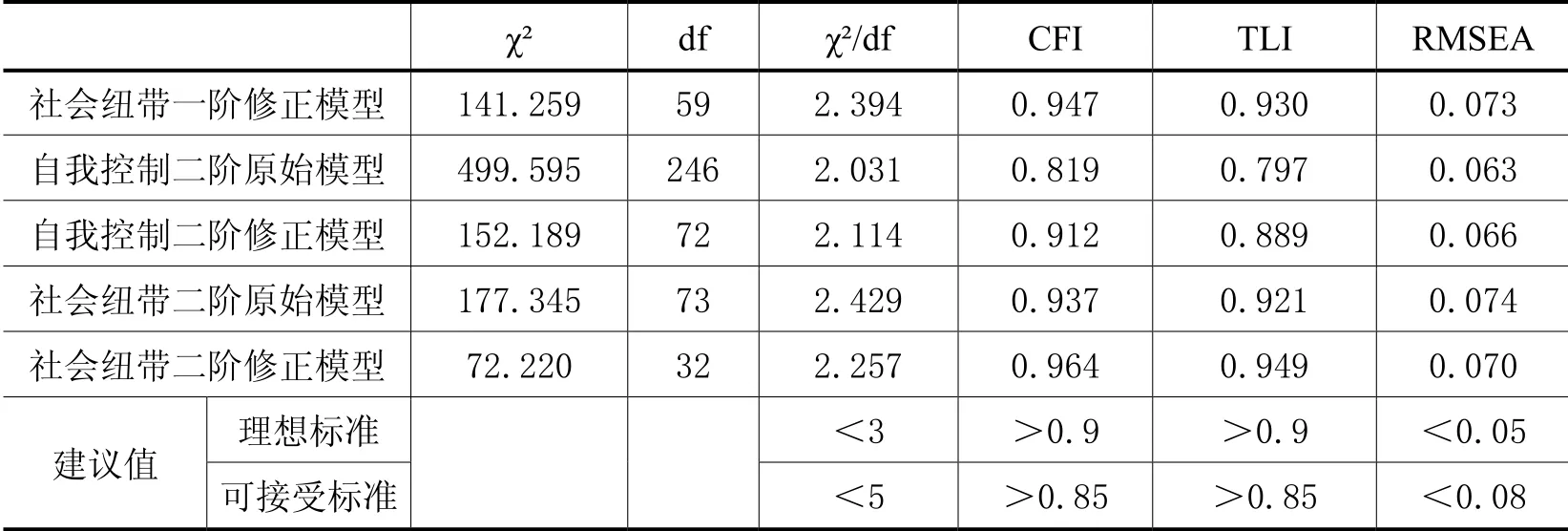

对社会纽带一阶、二阶模型与自我控制一阶、二阶模型进行测量模型的验证性因素分析,发现社会纽带变量的依恋维度与投入维度存在高度共线性的问题,使得投入维度的标准化因子载荷量大于1,因此本研究将投入维度予以剔除。此后,本研究将所有因子载荷低于0.6的题目进行剔除,使得修正后的测量模型满足了海尔(Hair)等人所建议因子载荷分数不低于0.6的理想标准。〔42〕J. F. Hair, et al., Multivariate Data Analysis (5th ed.), NewJersey: Prentice Hall, 1998, p.677.本文将所有验证性因素分析输出的常用拟合统计量列于表2,可以看到所有修正后的社会纽带与自我控制测量模型,各项模型拟合度指标均达到了可接受标准,〔43〕See W. J. Doll, W. Xia & G. Torkzadeh, A Confirmatory Factor Analysis of the End-User Computing SatisfactionInstrument, 18 MIS Quarterly 453, 453-461(1994);D. A. Cole, Utility of Confirmatory Factor Analysis in Test Validation Research,55 Journal of Consulting & Clinical Psycholog 584, 584-594(1987).且二阶模型相较于一阶模型的整体拟合度更高。

表2 自我控制与社会纽带测量模型的拟合统计量(N=260)

(续表)

四、研究结果

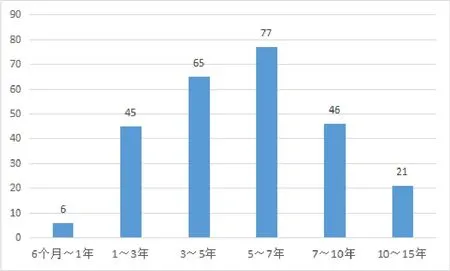

(一)犯罪严重程度的描述性统计

首先对样本刑期分布的频次进行比较,为了使因变量分布可视化效果更加简明和直接,在综合了刑法规定的刑期学理划分标准后,本研究将具体刑期数值进行离散化操作并归类,即划分为6个连续数值区间,分别为:6个月~1年;1~3年;3~5年;5~7年;7~10年;10~15年。将数据按上述方式处理后汇总于图3,可以看到,被判处5~7年有期徒刑刑罚的人数占比最多,达到了29.6%,被判处1年以下有期徒刑的人数最少,仅占2.3%。这也大致符合我国《刑法》分则罪名法定刑的刑期分布规律。

图3 性犯罪人刑期频次分布条形图(单位:人)

(二)社会纽带、低自我控制影响性犯罪的结构方程模型分析

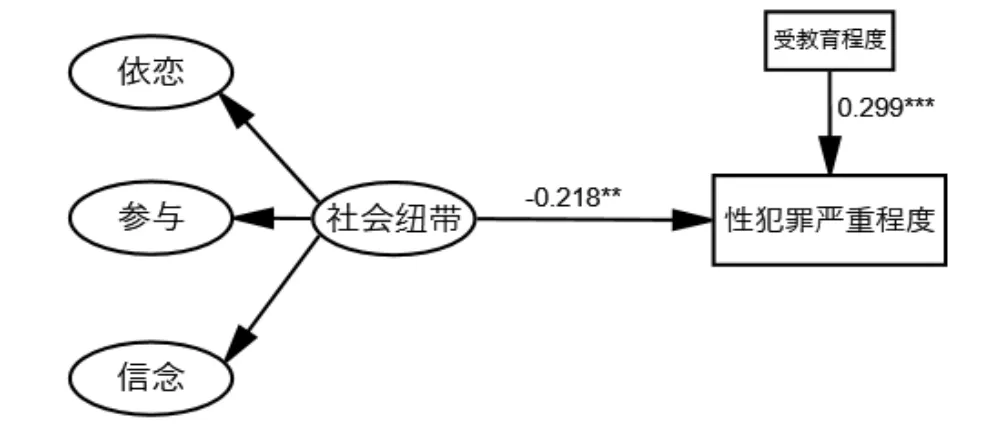

与本研究的理论假设一致,如图4所示,社会纽带对性犯罪严重程度具有显著的负向影响(β=-0.218,p<0.01),社会纽带变量每提升一个标准差,个体的性犯罪严重程度就会随之下降0.218个标准差。社会纽带结构模型的各项拟合度指标分别为:χ²/df=2.772;CFI=0.925;TLI=0.903;RMSEA=0.067,均符合前文所提及的理想拟合统计标准,说明该犯罪解释模型具有极佳的稳定性和解释力。

图4 社会纽带影响性犯罪严重程度之结构模型示意图

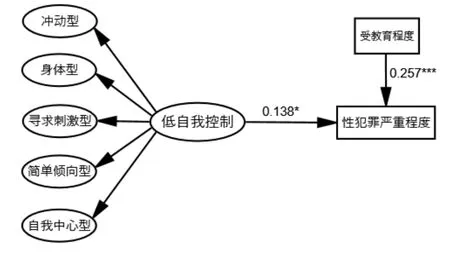

同样地,自我控制模型也得到和本研究理论假设相一致的结论,如图5所示,低自我控制对于性犯罪严重程度具有显著的促进作用(β=0.138,p<0.05),低自我控制水平每提升一个标准差,性犯罪严重程度便相应提升0.138个标准差。自我控制结构模型的各项拟合度指标分别为:χ²/df=1.957;CFI=0.900;TLI=0.879;RMSEA=0.061,均符合前文所提及的可接受拟合统计标准,说明该犯罪解释模型具有较好的稳定性和解释力。

图5 低自我控制影响性犯罪严重程度之结构模型示意图

控制变量方面,两个模型之下受教育程度对于因变量都具有显著的正向影响(p<0.001),即那些受教育程度越高的样本个体,其所实施的性犯罪越轻微。这一研究发现似乎与传统社会认知相悖,因为人们通常对于那些实施严重暴力犯罪的行为人有着“低素质”的标签效应,但由于本研究所选取样本的单一化问题,这一结论可能并不具有较高的外部适用性,并且由于样本的受教育程度本身起点偏低,且72%的个体集中于初中文化程度,仅有3%的被试填答了最高教育水平(大专及以上)的选项,这种偏态分布会造成一定的估计偏差。

(二)社会纽带、低自我控制各个维度对性犯罪严重程度的回归分析

首先,将社会纽带变量的四维度引入控制变量模型进行多元线性回归后发现,投入对性犯罪严重程度具有显著的负向影响(β=-0.197,p<0.05),而参与具有显著的正向影响(β=0.197,p<0.05),如表3所示。这表明,性犯罪人对社会传统工作或学习的主观投入程度越高,其性犯罪严重程度就会越低,符合社会纽带理论的预期;而在学习与工作方面花费的时间越多,其性犯罪严重程度就会越高,这与传统社会纽带理论的假设相悖,但与前文综述部分提及的某些研究结论相吻合,即过高的传统活动参与度反而提供了更多的违法机会和差别交往概率,进而导致个体的违法频次和犯罪严重程度上升。

其次,本研究将六种类型的低自我控制变量分别引入控制模型进行多元线性回归分析后发现,除冲动型低自我控制外(β=0.150,p<0.05),其余维度均未出现统计学意义上的显著性,如表3所示。这表明,具备冲动型低自控特点的性犯罪人,即那些符合“做事情前不冷静想一想,而是想干就干”“对自己的未来很少投入心思和精力去考虑”“经常做那些让自己短期内感到很舒服的事情,即使这些事情不利于长期的目标也无所谓”以及“相较于很长时间之后发生的事情,我更关注那些短期内很快发生的事”四种特定情况的行为人,随着这些自我控制指标的降低,其所实施的性犯罪严重程度会也因此而显著增加。

最后,本研究将具有显著作用的三者共同放入控制变量下的回归模型,得到综合模型,如表3所示,可以看到投入、参与和冲动型低自我控制的预测作用依然显著,且社会纽带(β=-0.182,p<0.05;β=-0.227,p<0.05)对于性犯罪严重程度的解释力依然大于低自我控制(β=0.142,p<0.05)。

表3 社会纽带与低自我控制各单一维度预测性犯罪严重程度(控制模型下)

五、讨论与分析

(一)社会纽带与性犯罪严重程度的关系

经过对于二阶社会纽带变量的结构方程模型分析,本研究验证了社会纽带理论对于性犯罪严重程度的负向解释作用,即个体的与社会之间的纽带连接越强烈,其所实施犯罪行为的严重程度便会因这种约束作用的存在而变得更加弱化,社会纽带理论得到本土性犯罪人实证检验的支持。一般来讲,性犯罪行为发生于某一特定情境之中,女性被害人的个体和行为特征会被潜在犯罪人内化为某种性刺激,这种负向的信息加工会激起并强化其性越轨的意图与动机,但人的认知过程是复杂且多元化的,个体作出最终的行为决策之前,还会提取储存在记忆系统中的经验与社会规范。“社会纽带”便是行为人在此情境下思维加工过程中的一项因子,若行为人将家庭关系、道德约束等元素纳入犯罪前的计算中,那么其最终的行为决策更有可能倾向于符合“纽带”期望的方向发展,进而避免或减少性犯罪行为的发生。因此,从本研究结构方程模型的分析结论上看,社会纽带理论对于不同文化背景之下的特殊类别犯罪人具有应然的理论解释力。

经过本研究的回归分析结果可得知,投入、参与维度的社会纽带对于性犯罪严重程度分别具有显著负向和正向作用,个体对于符合社会规范的学习、工作生活的主观投入程度越大,其所实施的性犯罪严重程度越低。换句话说,对于那些学生时代上进心强、看重学习的行为人,即“一心上进”型个体,这种社会纽带对他们而言,具有更强烈的约束作用,对符合一般社会价值领域的积极关注使得他们在实施犯罪时会顾及该行为对于自身工作的负面影响,在此种认知加工环节下,个体的性犯罪严重程度得到相应弱化。

在本研究的性犯罪人样本中,参与维度得到了与社会纽带理论原始假设相反的结论,即个体在学习和工作方面花费时间越多,其性犯罪的严重程度会不降反升。如前文综述部分所言,赫希假设那些在传统社会生活停留更多时间的个体,会有更少的机会将精力分配到犯罪行为的谋划与实施之中。但不难发现,他关于参与维度的假设与测量,是建立在个体传统活动上“时间花费”完全等于“置身其中”效果的逻辑起点之上的,那些虽然表面参与但却“心不在焉”甚至“心系越轨”型的个体无法被剔除并且可能在潜在犯罪人群体中广泛存在,因此导致本研究的结论与原始理论假设相反。

当然,该结果可能也与性犯罪行为本身较强的情境性特点有关,因强奸、猥亵犯罪大多发生于熟人之间,而与熟人相处的时机几乎都是处于工作或学习时间之外,这种熟人情景是独立于参与维度社会纽带而存在的,所以从逻辑上讲,二者之间的特异性显著关系也受到了情景因素的干扰。

(二)低自我控制与性犯罪严重程度的关系

经过对于二阶低自我控制的结构方程模型分析,本研究验证了自我控制理论对于性犯罪严重程度的解释作用,即那些低自我控制特征越明显的个体,其所实施的性犯罪严重程度越高。但不同于社会纽带理论,在本研究样本中,低自我控制的影响显著性较为轻微(p=0.046),且结构模型拟合程度也低于前者,这表明,虽然自我控制理论整体上对于我国性犯罪人具有显著的解释作用,但并未达到该理论自身所宣称那般强大的解释效力,从结果上讲,其至少会受到一定的社会背景与犯罪类别之干扰作用。

经过本研究进一步多维度回归分析后表明,性犯罪人样本中,低自我控制的冲动型维度对于犯罪严重程度具有显著影响,即具备“易冲动难以自控”特质越多的犯罪人所实施的性犯罪越严重,这进一步扩大了自我控制理论解释犯罪行为的理论适用范围。个体的自我控制是我们每个人“人格”构成中自我调控系统的组成部分之一,〔44〕参见彭聃龄:《普通心理学》,北京师范大学出版社2019年版,第453页。人格特点各异的行为人在社会情境中遇到相同的外界刺激时,其认知加工过程会由于自身人格中的气质、性格与自我调控系统的相互作用而产生不同的外化行为表现。冲动型低自我控制个体在对人、事、物进行识别判断时,由于其人格系统中的部分缺陷(低自我控制导致自我调控系统失衡),造成他们对外界刺激认知加工时间与范围相应缩短,甚至错误估计道德、法律对其自身的威慑效应,使其内心处于一种认为即使实施性侵犯也难以被公安机关发现的侥幸心理状态,从而促使其作出遵循不良性动机的恶性决策,对应程度的外化性犯罪行为也便随之发生。

但令人意外的是,其他五维度的低自我控制在本研究的性犯罪人样本中并未出现显著影响,这与本身作为“犯罪的一般理论”之预想解释力差距较大。正如前文所述,众多犯罪学者在进行实证研究时均得出了低自我控制各个维度预测犯罪行为的显著作用,但本研究将样本与因变量限定在性犯罪的情境中后,该理论号称“能解释一切越轨或犯罪行为”的假设则尽显疲软乏力,因此,它过于简化犯罪行为发生模式的缺点也是难以掩盖的。其实,性犯罪作为众多暴力犯罪的一种,其被害对象、发生环境、手段方式等方面的特殊性同样是不容忽视的,如日常行为理论就将“女性生活方式暴露、酒精药物的作用”纳入性侵犯等情境互动式被害事件的促发因素范围内,〔45〕M. J. Hindelang, M. R. Gottfredson & J. Garofalo, Victims of Personal Crime: An Empirical Foundation for A Theory of Personal Victimization, 11 Contemporary Sociology 41, 41-42(1982).极其特殊的情境因素可能会削弱个体人格的异质性特征,使得自我控制水平趋向于正常水平的个体也会萌生性犯罪意图,进而去实施其他情境中原本不会发生的越轨与犯罪行为。

因此,从本研究所得出的结论上看,犯罪一般理论对于当前实证犯罪学的“锚定效应”是显而易见的,这也预示着未来犯罪学实证研究之理论整合的必要性,特别是在考虑到情境与犯罪类别等特异性因素时,研究者们应避免在单一理论学派内“闭门造车”,而是要符合逻辑地考虑兼备心理学、被害人学等学科的预测因素,尝试构建多重中介、远程中介、有调节的中介等犯罪解释模型,从而达到犯罪控制与提升社会整体安全感的最终目的。

六、研究局限与展望

虽然本研究通过性犯罪人样本验证了社会纽带理论与自我控制理论的解释力,但本研究依然存在着些许不足与局限。

首先,本研究涉及测量时变量的“时间滞后性”,虽然根据理论本身的假定,个体的自我控制水平是孩提时期形成后稳定不变的,但社会纽带依然是随着年龄增长和个人经历而波动的,因此,并不能确定在进行问卷施测时样本的社会纽带变量与其实施犯罪时是否完全具有一致性,即不能完全排除犯罪后经历、狱内改造等原因造成的指标测量误差,当然这也是诸多选取已然犯罪人作为调查样本的实证研究所无法规避的通病。

其次,由于监狱管理相关制度的约束,本研究的问卷发放者为监狱内的在职管教民警,研究人员为能直接与被试进行面对面的指导语沟通以及相关题目的内容解释,可能导致狱警因指导语不规范造成测量误差。

最后,在本研究的因变量选取方面,虽然“刑期”可以反映样本所实施犯罪行为的危害性,但由于我国《刑法》总则中规定有自首、立功等法定量刑情节,即使最高人民法院2014年发布的《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》作出了如下规定,即“抢劫、强奸等严重危害社会治安犯罪的应从严掌握因积极赔偿被害人经济损失并取得谅解的刑期减少情况”,〔46〕《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》,2014年7月31日最高人民法院发布。这也并不能完全排除上述主观误差因素对于本研究因变量测量的干扰。

总体来讲,本研究验证了社会纽带理论与自我控制理论在中国情境下的适用情况,特别是使用单一犯罪类别的样本进行理论检验,更是一次规范化的实证性创新。当然,本文的研究结论并不能完全实现对于两种理论的显著性支持。不过值得注意的是,社会纽带与自我控制理论对于我国的性犯罪人样本而言依然具备着蓬勃的解释力,主流犯罪学理论的西学东渐之路充满了希望与曙光。申言之,我国犯罪学的学科发展仍需更多学者在理论探索与实证检验方面的不懈努力,利用更多国内犯罪人数据样本进行多元类罪的本土化实证研究,进而提出更加契合中国国情与中国文化背景的犯罪控制对策,为实现我国社会治理能力和治理体系的现代化,以及总体安全观视阈下更高水平的平安中国建设贡献出犯罪学应然的学科价值。