类油基钻井液体系在南堡油田的研究与应用

马海云,胡勇科,邱元瑞,武海栋

(中国石油冀东油田公司监督中心,河北唐山 063299)

随着南堡油田深层火成岩井段勘探的突破,钻井深度逐年增加,部分探井已钻至5 000 m以上。东三段地层上部以灰色泥岩为主,夹薄层粉砂岩,下部发育灰黑色厚层玄武岩。沙一段地层以深灰色、黑灰色泥岩为主,局部地区发育厚层火山岩,火山岩中上部为玄武岩,中、下部为凝灰岩。沙二段、沙三段为浅灰色细砂岩、粉砂岩与深灰色泥岩互层,局部地区发育厚层凝灰岩和玄武岩。南堡深层泥岩、凝灰岩、玄武岩地层微裂缝发育、自吸水现象严重,产生水力尖劈,导致地层破碎。常用的水基钻井液在封堵、抑制、防塌的性能上无法满足该井段井壁稳定需要[1–2],诸多探井在钻探过程中深部地层发生井壁失稳坍塌,无法实现勘探目的。油基钻井液有较强的抑制能力、优异的封堵能力和膜效率特性等优势。但是,油基钻井液成本高、不利于环境保护[3],且油基钻井液与固井水泥浆掺混,会降低水泥浆的流动性,影响油层固井质量。因此,针对南堡凹陷的地层岩性特点,从油基钻井液的性能优势对比出发,室内研究了适应该地层特性的环保型可重复利用的类油基钻井液技术,该技术具有油基钻井液的工程性能和水基钻井液的环保特征,并具有良好的油藏保护性能,较好地解决了井壁坍塌和油层污染的难题。

1 油基钻井液的优势

1.1 半透膜效应

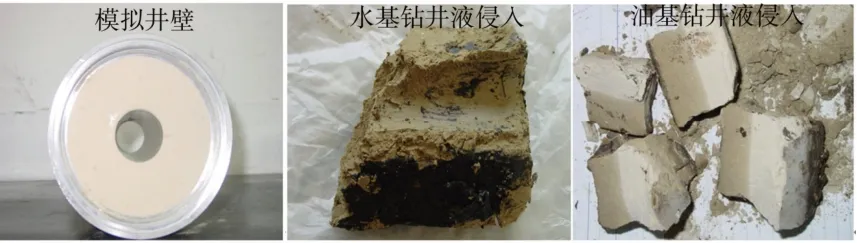

油基钻井液当中无数的油包水乳状液滴自身就是很好的半透膜,具有很强的膜效率,能够有效地阻止压力和滤液的传递,从而延长钻井安全周期[4–5]。图1给出了人造井壁在模拟井下循环条件下油基钻井液与水基钻井液侵入深度的对比。从图1中可以看出,在模拟井下循环条件下,水基钻井液很快浸润湿人造井壁,而油基钻井液则仅浸润湿人造井壁的一半,可见油基钻井液具有良好的半透膜效应,能有效阻止压力和滤液的传递过程,从而有效延缓钻井安全周期。

图1 油基钻井液与水基钻井液侵入井壁深度的对比

1.2 反向渗透压效应

半透膜效应的特点是当用一个半渗透膜分隔两种不同浓度的溶液(或者一种纯溶液和一种溶质)时,由于膜允许溶剂通过而不允许溶质通过,所以会产生渗透压。也就是说,在具备半透膜效应的情况下,分隔的两种不同活度的溶液,高活度溶液中的溶剂将向低活度溶液中迁移[6–9]。在油基钻井液中由于水相中存在20%~27%的CaCl2的水溶液,明显的活度差将使地层中的水向钻井液中迁移,从而保证地层不受水相迁移的影响,维持井壁的稳定性[10–11]。

2 类油基钻井液体系的构建思路[12]

油基钻井液对环境的污染以及后续的处理难度,阻碍了油基钻井液的应用与推广。类油基反渗透钻井液技术即是通过借鉴油基钻井液封堵、活度平衡原理,通过油基钻井液各项优异性能的模拟构建而来,使钻井液具有类似油基钻井液的强膜效率、反渗透功能。通过定量控制井下渗透压差来平衡钻井液与井壁地层的水驱动力,控制水流方向,阻止水和钻井液进入泥页岩以及井壁地层。

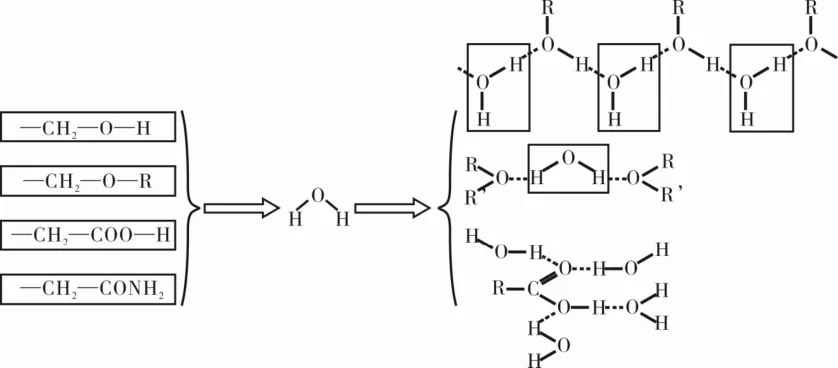

2.1 键合剂及纳米封堵材料

通过分子设计,引入了一种含大量与水分子键合的多官能团小分子有机化合物——键合剂HBA(图2),该化合物通过分子内和分子间与水分子形成氢键,从而使钻井液当中的自由水不能自由移动而形成键合水[1,12]。同时辅之以胶束封堵剂和纳米固壁剂在页岩井壁表面形成较高膜效率的封堵层,以接近油包水乳滴的半透膜效应,为阻止压力和滤液的传递创造条件。图3给出了人造井壁在模拟井下循环条件下油基钻井液与类油基钻井液侵入深度的对比。

图2 键合剂分子设计及与水的键合作用

图3 油基钻井液与类油基钻井液侵入井壁深度的对比

从图3中可以看出,在模拟井下循环条件下,引入键合剂HBA的钻井液浸润湿人造井壁的程度基本上趋于油基钻井液,能有效阻止压力和滤液的传递过程。

2.2 反渗透效应的构建

与油基钻井液类似,类油基钻井液在模拟构建了半透膜效应之后,体系中加入20%NaCl+5%KCl,可明显降低活度,从而在具备半透膜的条件下使地层中的水向钻井液中迁移,保证地层不受水相迁移的影响,维持井壁的稳定性。

3 类油基钻井液体系

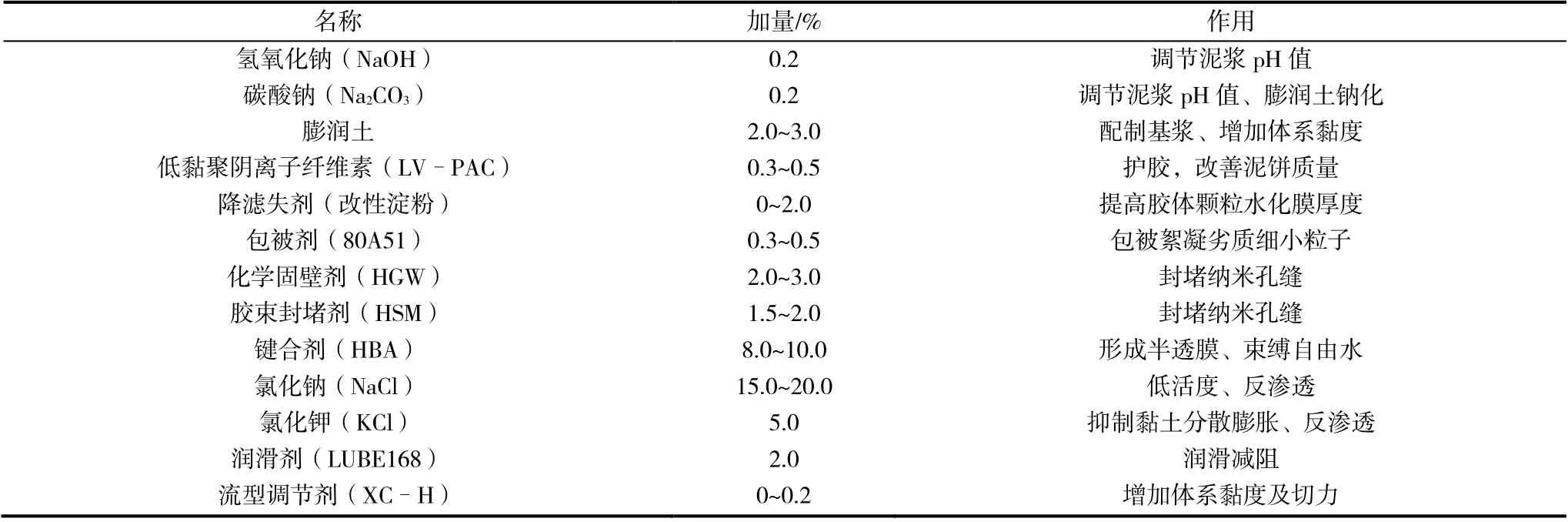

基于油基钻井液体系井壁稳定作用机理的分析,结合高温护胶稳定技术、半透膜效应以及活度平衡键合水技术以及纳米封堵技术[4],最终构建了适合于硬脆性泥页岩地层的类油基钻井液体系配方,其配方见表1。

表1 类油基钻井液体系配方

3.1 基本性能及抗钻屑污染能力对比实验

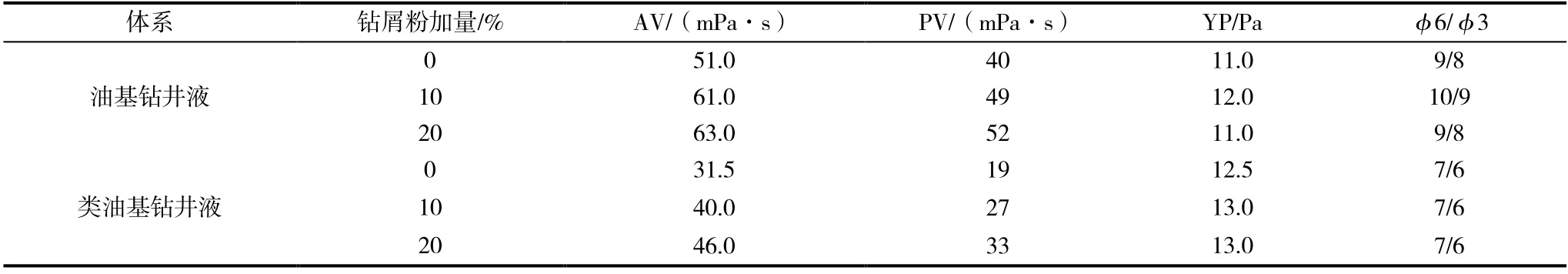

室内研究对油基钻井液与类油基钻井液的基本性能及抗钻屑污染能力进行对比,结果见表2。从表2的基本性能数据对比可以看出,类油基钻井液与油基钻井液都具有较好的流变性能,岩屑在油基钻井液和类油基钻井液体系中基本不水化造浆。

表2 油基钻井液体系与类油基钻井液基本性能对比

3.2 线性膨胀率性能对比实验

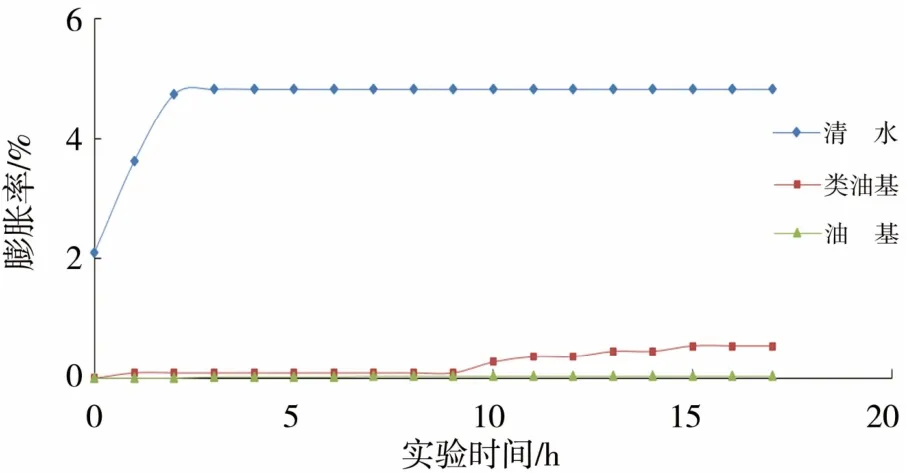

室内选择NB27–5–1井现场泥页岩钻屑,观察钻屑在油基钻井液与类油基钻井液体系中的线性膨胀率的对比情况,实验结果如图4所示。从图4线性膨胀率数据对比可以看出,类油基钻井液与油基钻井液都具有较好的抑制能力,岩屑在油基钻井液和类油基钻井液体系中基本没有膨胀。

图4 线性膨胀率对比

3.3 孔隙压力传递性能对比实验

硬脆性泥页岩来说渗透率极低,虽然在钻井过程中有一定的压差,但如果没有很好的膜效率,压力会向地层传递。由于地层渗透率低,压力传递无法及时向远端输送,因此会在近井壁带进行叠加,孔隙压力会逐渐上升。随着时间的推移,平衡压差逐渐降低,直至平衡压力趋近于零,从而造成井壁失稳。因此,硬脆性泥页岩孔隙压力传递的快慢直接影响到钻井安全周期。

油基钻井液具有优异的半透膜效率,能有效阻止孔隙压力的传递,形成反向渗透压,因此室内研究采用研制的泥页岩孔隙压力传递实验装置,对油基钻井液与类油基钻井液的孔隙压力传递的性能进行了对比,实验结果如图5所示。从图5孔隙压力传递效果对比可以看出,常规的水基钻井液无法提供良好的膜效率,即半透膜效应。随着时间的延长,模拟地层端的孔隙压力逐渐上升,不利于井壁的稳定,而类油基钻井液具有优异的半透膜效应,压力并不能明显地向地层端进行释放。由于半透膜效应,地层两端的活度差带来的渗透压又使地层端的水相向钻井液中迁移,从而带来一定时间内地层端压力的反向下降,有利于保持长时间的平衡压差及井壁的稳定。从数据中可以看出,类油基钻井液同样存在良好的半透膜效应,基本达到了油基钻井液的效果。

图5 孔隙压力传递对比

4 类油基钻井液的现场应用

目前,类油基钻井液已经在南堡油田2口深层复杂井进行了成功应用。应用效果表明,该体系具有很好的流变性、抑制性、井壁稳定性及油层保护性能,有效地解决了南堡油田深层易水化分散、膨胀造浆和硬脆性泥岩坍塌问题,提高了机械钻速,降低了钻井液密度。

4.1 井径规则

表3是南堡油田类油基钻井液与常规水基钻井液钻井过程中的井径扩大率对比结果。现场应用效果显示,类油基钻井液与水基钻井液相比,实验井井径规则,平均井径扩大率较为理想,井壁稳定性好。

表3 南堡油田类油基钻井液与水基钻井液井径扩大率对比

4.2 储层保护良好

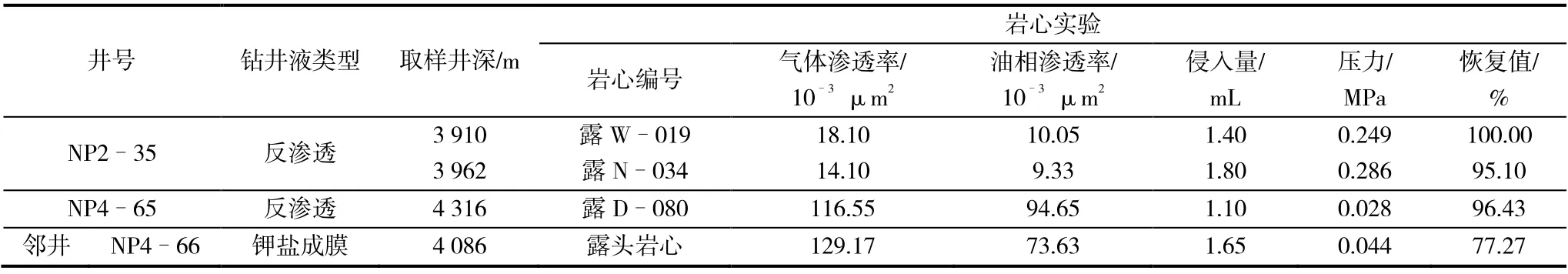

表4为类油基钻井液与常规水基钻井液的储层保护效果对比,从对比结果中可以看出,类油基钻井液的平均渗透率恢复值较为合理,相较于KCl成膜低渗透钻井液77.27%的渗透率恢复值,其渗透率恢复值有所提高。

表4 现场钻井液渗透率恢复值

5 结论

(1)类油基钻井液具有类似油基钻井液的强膜效率、反渗透功能。室内研究表明,类油基钻井液具有优异的半透膜效应,能有效阻止压力和滤液的传递。

(2)现场应用结果表明,该体系具有很好的流变性、抑制性、井壁稳定性及油层保护性能,能有效解决南堡油田深层东营组、沙河街组大段硬脆性泥页岩的坍塌问题。