农业种植结构调整对农民收入的影响①——基于SUR回归

蒋浩东 倪 兰 邓世玉

(贵州大学经济学院 贵州贵阳 550025)

实施乡村振兴战略,必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重,党的十九大报告指出,“三农”问题是关系国计民生的核心问题,而解决“三农”问题的难点在于如何改善农民收入增长缓慢[1]。尽管我国农民收入整体表现为上升的态势且改善明显,但仍存在农民内部收入差距、地域差距、城乡差距拉大以及收入结构不合理和滞后于经济发展整体水平等现实问题[2]。除此之外,还包括农民创收的内生动力不足、“造血”效能低、农民劳动力结构性失衡等稳固农业的严峻问题。大国小农构成了我国的基本国情,小农经济是我国农业经济最鲜明的特征,由此造成土地资源承载压力大,农户创收存在致命限制。因此,如何在土地、资本及劳动要素等条件约束下改善农业生产状况、实现农业效益最大化及提高农民收入协同发展尤为重要。

农业种植结构调整是农民增收、农业现代化发展的直接手段和媒介,优质高效调整农业种植结构能够极大改善农民收入。农民的生产经营行为与农业发展是互适的,农业结构升级优化要求劳动、土地、资本等各种生产要素重配以尽可能实现既定条件下的收入帕累托最优。因此,在生产要素边际报酬递减与资源限制的双重挤迫下,优化调整结构促进农业可持续发展、解决农民收入问题极为关键[3]。剖析农民增收路径并根据农地流转中农民扮演的角色将其分为非农化选择、粮‐经作物转换及规模回报,探讨农业种植结构调整影响农民收入情况,为政策制定提供具体思路。

1 农业种植结构调整促进农民增收的路径探讨

研究对象主要为户籍登记为农村户口且对集体土地享有法定权利的农民,并根据其收入来源和农地流转时的角色将增收路径划分为:“非农化”选择、规模回报与农作物转换。第一条路径针对于土地流出户,后两条路径针对于土地流入户。

1.1 非农化选择

农地流转引致农业种植结构调整,土地转出户彻底或部分放弃农业种植选择到城镇务工获得维持生活运行的工资性收入。以务农为辅的兼业农民成为该路径的主要代表,并表现为以下特征:一是适应城镇生活,有长期在城镇务工的历史基础;二是工资性收入占人均可支配收入的绝大部分,农业经营收入仅是对家庭生活经营的补充,土地撂荒时间长。由于农业技术水平大幅提升和新型城镇化持续推进,剩余劳动力被解放,致使农业兼业现象普遍攀升[4]。据全国农业普查资料显示,1996 年末,农业户和非农业户比重分别为90.47%、9.53%,在全部农业户中,以农为主的兼业农户占比30.57%,以农为辅的兼业农户占比6.62%。到2006 年末,以农业收入为主的农户占58.4%,下降7.2%,农户兼业比重呈上升态势。到2018 年,全国农业人口5.6 亿,其中只有36 %从事与第一产业有关的工作,大部分农民选择收入更高的非农工种。兼业农户相较于纯农户有更小的流动性约束,面对土地流转进程中的非农化替代效应,倾向于“市民化”,因此务工替代路径成为目前最主要的增收路径选择。

1.2 粮-经作物转换

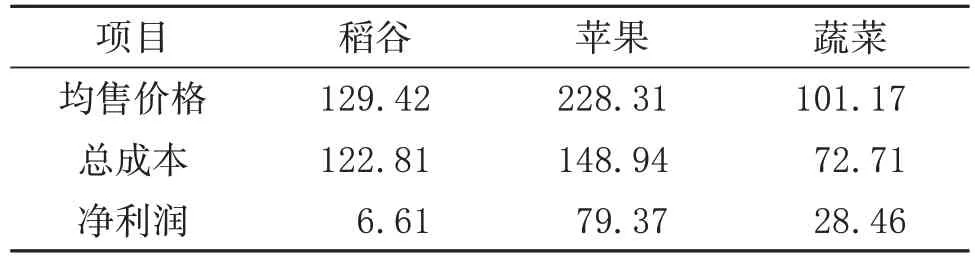

周期短、效益好、高附加值的经济作物远高于粮食作物的价格,农业经营户适当调整经济作物面积能够为其增加收益。如表1 所示,以稻谷、苹果及蔬菜种植为例,2018 年50 kg 平均售出价格分别为129.42、228.31 和101.17 元,三者的净利润分别为6.61、79.37 和28.46 元,并且苹果种植的净利润达到了稻谷的12 倍。粮食作物的经济收益显著低于经济作物,经济作物比较效益提高会加大劳动力与配套资源转向种植经济作物的拉力[5]。

表1 2018年部分农产品成本收益情况 单位:元/50 kg

1.3 规模回报

土地转入户通过土地流转制度下的资源再分配获得集中发挥规模效应的农地,在农业生产率提高和生产成本降低的双重并轨下提高收入。农业经营户要想通过调整农业种植结构提高收益,必须最大化挖掘土地要素的潜能。首先,扩大农业种植面积以合理发挥出规模效应、利用高质高效的农业生产技术及机械劳动力的替代效应等优势重新配置成本拉低单产投入。其次,以往小农户经营的耕地和兼业农户的耕地存在长时间撂荒,农户耕地利用率普遍较低,提升空间大,农民退出土地经营权能够促进耕地使用率上涨[6]。农业经营户对土地利用率高于小农户,一方面采取种植多季农作物或多样化作物轮种,降低了土地撂荒现象,提高了耕植率,促进增收;另一方面,规模经营户能有效变更专用土地。以前农户分散的耕地种植着不同的农作物,并且对地质土壤的要求也存在差异,例如种植稻谷的水田农作物和种植玉米的旱地农作物生长环境不一样,对于个体农户变更专用土地的成本极高而且不利于后期作物种植,但对于具备先进农业生产技术的农业经营户能够低成本且有效地更迭专用土地,激发生产潜力。

2 模型设定及变量说明

2.1 模型构建

囿于要素流动频率极大提高,现实中仅依靠农业种植获得收入的农民比例也迅速下降,收入多元化已是常态。为此在构建计量模型对理论检验之前针对农民增收路径做如下3点推论:

推论1:农地流转引致的农业种植结构变动会增加农民工资性收入。在土地要素资源总体受限的条件下,农作物种植面积增加的前提是一定量的农户退出土地经营权,为土地转入户扩大农业生产缓解土地要素流动性约束,由此提高农业产出。而城乡收入存在明显差距,放弃土地的转出户从非农工作能够获得高于从事农业的工资,由此带来农民工资性收入增加。

推论2:农民工资性收入与家庭经营收入的差额越大,越不利于农业种植。农户存在调节效应,会根据收入来源的多寡适当调整不同类型的工作时间以增加自身总收入。当工资性收入大于农业经营收入时,农户会减少花费在农业种植的时间到务工上,直到二者收入趋于帕累托最优均衡。

推论3:家庭经营收入主要源于农作物种植,而经济作物的产出弹性高于粮食作物,即经济作物种植面积增加对农民收入增加的影响更为剧烈。经济作物相较于粮食作物有更大的利润空间,因此经济作物生产函数曲线陡于粮食作物。

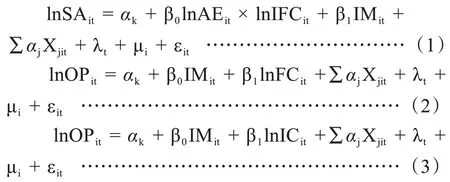

为验证推论1、2、3,构建如下3 个模型,其中模型(3)是在模型(2)的基础上将粮食作物种植比例更换为经济作物种植比例,以对比二者的弹性差异。

其中i、t 分别表示省份和年份,μi为不随时间变动的个体固定效应,以控制各省份的异质性造成的估计偏差。λt为不受省份差异影响的时间固定效应,εit为随时间和个体变化的扰动项。对数化部分变量以减小异质性的影响,提高模型解释力。被解释变量包括工资性收入和家庭经营收入分别占人均可支配收入的比例,以lnSAit、lnOPit表示。关键解释变量为农地流转与粮食作物种植比例的交互项、粮食作物种植比例、经济作物种植比例及收入获得差,以 lnAEit× lnIFCit、lnFCit、lnICit和IMit表示。Xj为一组控制变量,包括人力资本、农业技术水平、财政支持力度、老龄化程度及城镇化率。

2.2 变量说明及样本描述

被解释变量。工资性收入占比与家庭经营收入占比。农村居民人均可支配收入包括工资性收入、家庭经营性收入、转移净收入及财产净收入,而其贡献最大的为工资性收入与家庭经营收入。此外,家庭经营收入与农业种植收入显著正向联系,因此本文选用二者作为因变量研讨农业种植结构调整对其的影响。

核心解释变量。①粮食作物种植比例和经济作物种植比例。为使得研究结论更加纯粹,粮食作物种植面积采用小麦和稻谷种植面积之和表示(没有选入玉米以衡量粮食作物种植面积,是囿于玉米“粮饲之争”存在争议且玉米种植大程度上受诸如玉米临时收储政策的影响,农户自我决策干扰性强),经济作物种植面积采用药材、蔬菜及水果种植面积之和表示(经济作物种植受地域因素影响较大,例如棉花种植、南蔗北菜等,因此选用蔬菜,水果、药材等较为普遍的经济作物,这三类作物的经济价值也相对较高)[7];②农地流转与农业种植结构的交互项。其中农地流转以各省农作物播种总面积与第一产业就业人口之比衡量。农地流转实质就是劳动力、土地等要素资源的再分配,趋近于“人少地多”的现象,因此带来从事农业生产的劳动力有更多的土地资源,从而表现为人均农作物播种面积增加和农业种植结构变动,由此利用人均农作物播种面积对数与“经粮”作物种植比例对数的交互项考究其动态调整对农民工资性收入的影响;③收入获得差距。用农村居民的工资性收入与家庭经营收入的差衡量,二者的差距越大,“非农化”增收路径对农民的引力就越强,即减少农业种植,降低农业经营收入。

控制变量。①人力资本。用农村居民平均受教育年限衡量,由农村地区居民受教育程度的比例乘以相应的权重加总获得。具体公式为,农村居民平均受教育水平=0×未上过学的农村居民比例+6×小学文化程度的农村居民比例+9×初中文化程度的农村居民比例+12×高中及中职文化程度的农村居民比例+16×大专及以上文化程度的农村居民比例[8];②农业技术水平。用人均农业机械总动力衡量,以农机总动力除以第一产业就业人口计算获得;③财政支持力度、老龄化程度及城市化水平。分别用各地区财政的农林渔事务支出、乡村老年人口抚养比及地区城镇人口占地区总人口的比例衡量。

由于北京、天津、上海、海南、青海、宁夏、西藏7 个省市的粮食作物或经济作物种植比例过低,易导致模型估计偏误,故排除。此外,云南和新疆数据统计条目不一致,也排除。最终,选取22 个省市1999~2018 年的面板数据,共计440份样本,所有变量数据均来源《国家统计年鉴》、各地区统计年鉴及《中国人口与就业统计年鉴》,因个别数据缺失,利用线性插补法补齐(表2)。

表2 各变量的描述性统计结果

3 实证分析

3.1 估计结果

似不相关回归估计(Seemingly Unrelated Re‐gression Estimation,SURE)能够对多方程进行系统估计,有效解决联立性偏差,确保回归结果的稳健性。研究的工资性收入和家庭经营收入的行为主体都为农民,存在于农民自身不可测度的因素很有可能将同等对三个模型造成污染,因此采用SUR 对模型(1)(2)(3)进行回归,以保证计量结果的合理性。另外,由于模型(2)和模型(3)共用同一基准模型,同时纳入系统估计没有意义,而且两个模型扰动项的协方差矩阵为退化矩阵,会导致无法估计。因此,文章分别对模型(1)(2)和模型(1)(3)进行SUR回归。

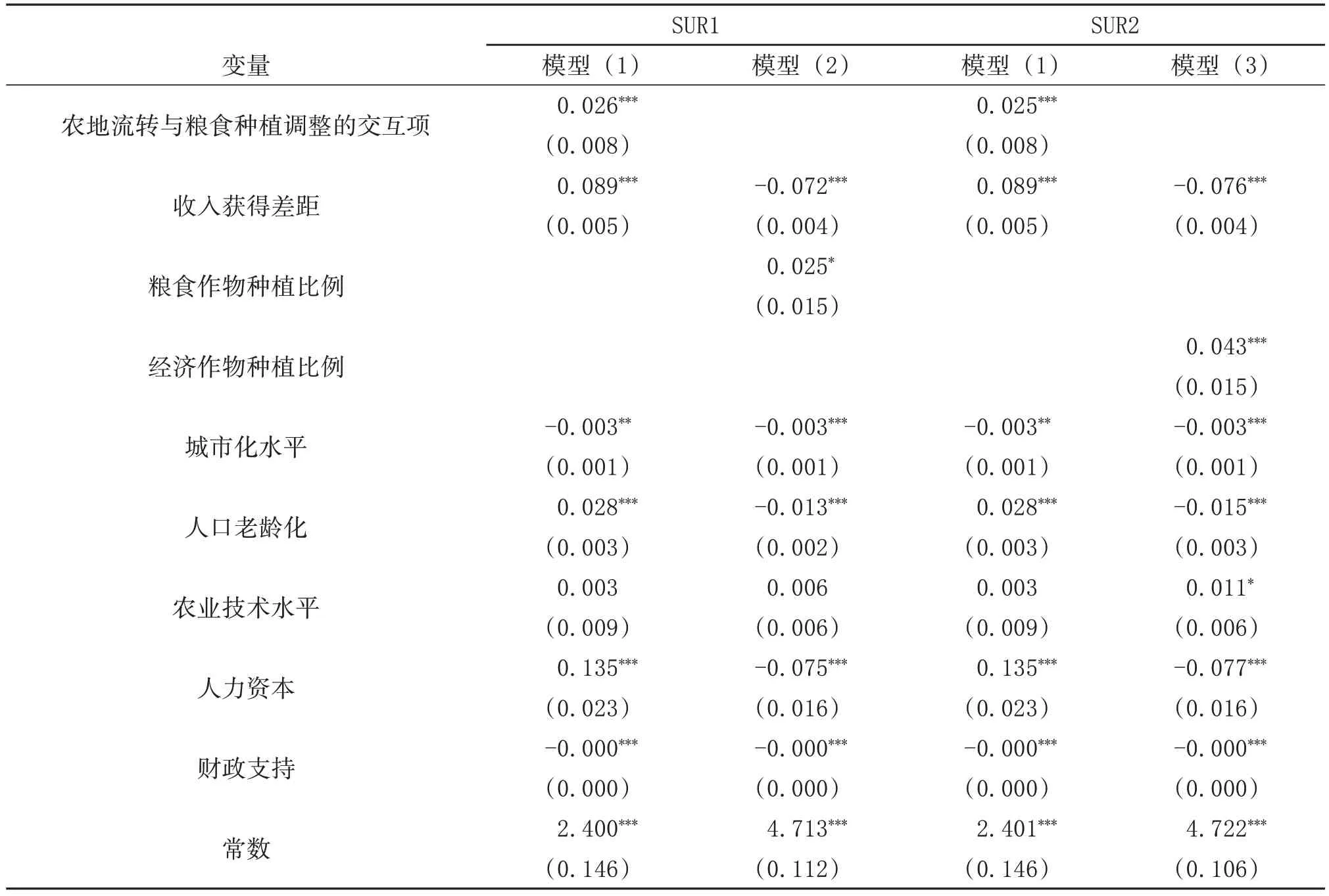

从表3看来,农地流转与农业种植结构调整交互项的估计系数都为正且均在1%的阈值下显著,可以得出农地流转引致的农业种植结构调整能够促进工资性收入增加,验证了推论1。其次,纵观SUR1 和SUR2 的估计结果,收入获得差距与工资性收入呈正相关关系、与家庭经营收入呈负相关关系,表明收入获得差距扩大会使得农民分配更多的时间从事非农工作,减少农业种植的时间,验证了推论2。最后,根据模型(2)和模型(3)的估计结果可知,粮食作物种植比例与经济作物种植比例对农民家庭经营收入的弹性分别为0.025和0.043,显然经济作物对家庭经营收入的作用更大,验证了推论3。同时,利用BP 独立性检验判断各模型扰动项是否无同期相关,得出SUR1 和SUR2 的卡方值分别为 97.47、104.153 且 P 值均小于0.001,故拒绝各模型的扰动项之间相互独立的零假设,证明似不相关回归具备适用性。

表3 SUR回归

3.2 稳健性检验

为保证实证结果的稳健性,采用可行广义最小二乘法的似不相关估计进行回归分析。表4的估计结果几乎一致,仅估计系数发生细微的变化,一方面表明上文的估计结果是可靠的,另一方面再次证实了推论(1)(2)(3)。

表4 迭代SUR回归

4 结论与对策

首先根据农民收入来源划分其增收路径,以分析农业种植结构调整影响农民收入的路径机制;然后,利用省级面板数据,采用似不相关回归方法对理论推论进行实证检验,并对实证分析结果进行稳健性检验。研究发现,农地流转引致农业种植结构调整将促进农民工资收入增加;工资性收入与家庭经营收入的差距会影响农民减少对农业种植的投入,转向“非农化”选择,从而减少家庭经营收入;经济作物相较于粮食作物有更大的利润空间,更能促进农民家庭经营收入的增加。

优质高效调整农业种植结构能显著改善农民收入低、增速慢及不稳定的局面。第一,促进农地合理流转,提高农地使用率。促进农地合理流转可以减少土地撂荒率,使农业经营户调整农业种植结构提高农业种植收入,完善的农地流转机制能够加快农业兼业户放弃土地使用权以更好转移到非农部门,同时也能够满足农业经营户扩大生产的要求。第二,建立农业结构调整风险预判和保障机制,适当增加经济作物种植以促进农民增收[9]。在我国目前粮食“三量”齐增而农民收入居低不上的情形下,科学合理调整农业种植结构尤为必要。适当减少部分粮食作物种植以扩大部分经济作物种植,从而促进农业种植收入增长。农业结构调整要在保障粮食安全的基础上提高农民收入,因此要建立以政府为核心的农业结构调整风险预判和保障机制,科学评估农业结构调整对农民带来的收入增长效应。第三,增强兼业农户的人力资本,完善基本生活保障,稳定就业。尽管兼业农户转移到非农部门获得收入,但源于缺乏生活保障,仍不愿意放弃农村耕地,这也是造成农村耕地撂荒现象频繁的重要原因。因此,完善对进城农民的基本生活保障,尽可能解决其对日常生活、养老生活、健康生活的担忧,促进农地流转[10]。

——基于农地福利保障调节效应的分析