良渚遗址祭坛与祭祀仪式研究

王 晓

(杭州国际城市学研究中心,浙江 杭州 311121)

世界遗产良渚古城遗址,其遗产组成以良渚古城遗址为核心,包括良渚古城城址、外围水利系统、分等级墓地(含祭坛)和以良渚玉器等为代表的系列人工遗存。其中分等级祭坛(墓地)分布于城址东北方的瑶山以及城址内的反山、姜家山、文家山、卞家山等台地,以瑶山祭坛、反山祭坛、汇观山祭坛为代表,其中瑶山祭坛被列入世界遗产名录。《山海经》记载了上古时期祭坛的外观形制和仪式要素:“成山。四方而三坛。会稽之山,四方。其上多金玉,其下多砆石。勺水出焉,而南流注于湨。”[1]14这“坛”便是坐落在高丘或者山顶之上为祭祀所用的一种建筑。“凡鹊山之首……其神状皆鸟身而龙首。其祠之礼:毛用一璋玉瘗;糈用稌米,一璧,稻米、白菅为席。”[1]8这“神”便是祖先和自然崇拜的对象,其形象与良渚玉琮上的神人兽面像类似。良渚遗址祭坛的祠礼亦有较为程式化的仪轨。

一、良渚遗址祭坛的建筑形制

裴安平在《中国史前聚落形态研究》中将良渚遗址群看作三个聚落群团,即庙前群团、姚家墩群团、莫角山群团,并推测这三个群团以莫角山群团为核心共同构成一个早期国家。[2]358良渚遗址发现的瑶山、汇观山、反山、卢村等处,大多处于良渚古城遗址内部或周边5千米范围内,均属于良渚文化中期偏早时期。其中古城内部的反山祭坛距离古城外部的瑶山祭坛5千米,汇观山祭坛与莫角山、反山相距2千米,卢村祭坛距离姚家墩遗址100米,姚家墩遗址在良渚古城城外北部,距莫角山遗址约2千米。这些祭坛的形制具有高度的一致性,均大致呈现平面长方形,立体覆斗状,为在平地高起的土丘,山体顶端堆筑土台,土台最顶端为祭坛中心。“这种追求平面形式的祭坛,在良渚文化祭祀址中,已成为较为固定的格式,这种格式应与特定的祭祀内涵相对应”[3]18。从它们的规模、高度、土色上可初步判断出较为明显的等级之分。有研究者认为:“反山祭坛(墓地)是居住在莫角山宫殿群中的统治者死后的居所,反山祭坛主要作用是祭拜祖神”。[4]337其次是汇观山祭坛,为整个聚落服务。瑶山祭坛为现存最完整的依山式祭坛,研究表明,其建造的位置和祭坛顶端的回字形灰框设计超越了祀祖神的单一功能,而同时具有祭祀太阳神、观测太阳运动轨迹以计时的功能。

高等级的祭坛在修建时依托当时的自然地形进行了统一设计。祭坛多为南北朝向,有自上而下的一至三级台阶。汇观山祭坛主体四周有统一标高的第三级台面,第三级台面低于祭坛顶部约2.2米。北面的第三级台面宽约9.5米,西面第三级台面宽约10米,南面第三级台面残存宽度约为30米。在营建祭坛第三级台面时,逐层填土堆筑并夯实,从而在祭坛南部营建出一个平坦、宽阔的活动场所[5]39,总面积超过1 000平方米。可见汇观山祭坛至少在东、西、北三面均修筑三级阶梯,而南面最低一级台面修建活动平台,可以聚集1 000—2 000人。复原后的汇观山祭坛主体呈现为顶部为长方形的覆斗状红土台,在东西南北四面均有三级台阶,南面第三级堆筑为开阔的活动平台。同时祭坛四周或存在其他附属性的建筑设施,“在原祭坛的主体部分的四周,还应有一段人工修凿的平展地面,其上还可能有某些附属性的建筑设施”[3]8。除此之外,在山顶修筑祭坛的同时可能还会修筑一段从山下通往山顶祭坛的道路。

二、从阳鸟祭坛图到仪式要素

良渚文化的大墓都以山顶中心祭坛为中心沿南北排列,朝向也多为南北走向。“墓葬所指都是所谓灵界,良渚文化主向为南向”,墓葬的朝向便是人死后灵魂所往之地。[6]264当人处于山顶祭坛之时,被天空、四野和墓葬群等四周环境所围绕,很自然地就会想到在这一特定的时空之内所发生的特定祭仪与周围环境的关系。这种仪式主要与死亡、太阳崇拜、纪年甚或王位的更迭有关。祭坛表示“死亡与重生”的入门之处,成为通往死亡、新生、太阳的轮回(时间流转)的连接口,是一个在时间之内又在时间之外的地点。[7]235在祭坛之上所举行的仪式在空间上展现了圣地的神圣性。

良渚祭祀仪式分为不同的层次:一是墓葬仪式,二是祭坛的降神仪式,三是祭祀祖神和太阳神的仪式。除墓葬仪式之外,在祭坛上的仪式主要为祭祀祖神和太阳神的仪式。瑶山、汇观山和福泉山等良渚文化祭坛的出土文物中,在多个玉器上出现的阳鸟祭坛图(图1)表示的便是良渚神权崇拜中占据核心位置的祭祀场景[8]52。邓淑苹曾经对良渚文化玉璧上“鸟立祭坛”图像进行研究,认为 “此类以鸟为主题的刻符主要出现于良渚文化晚期。主要流行于公元前2200年前后”[9]202。同时期的玉器雕琢技术已足以刻画清晰,但是此类图像却“用很细很浅的断续阴线刻画,必须仔细观察才能找到,这般隐晦不显可能是希望俗人无法轻易窥见,只有神祇祖先才能看见”[9]202。一个文化系统中的符号要到进入成熟期之后,才最有可能被作为固定的认知模型流传。阳鸟祭坛图出现在良渚文化的晚期,这类图像属于成熟期祭祀图像的摹拓模型。阳鸟祭坛图以图符形式记载了良渚祭坛仪式中的中心要素,其顶端和侧面的图像相互组合,表现了祭坛之山所发生的仪轨。

图1 良渚文化玉器上的阳鸟祭坛图(①图片来源:良渚博物院。北京首都博物馆藏;②美国弗利尔美术馆藏;③美国弗利尔美术馆藏;④台北“故宫博物院”藏;⑤美国弗利尔美术馆藏;⑥上海博物馆藏;⑦浙江杭州良渚博物院藏;⑧浙江省博物馆藏;⑨江苏兴化蒋庄遗址出土;⑩江苏昆山少卿山遗址出土;⑪美国弗利尔美术馆藏;⑫江苏苏州草鞋山遗址出土)①

原始时期的仪式往往自有一套象征系统,表现在图画、装饰性艺术、仪式语言、戏剧性行为等多个层面,仪式本身的结构象征着整个群体和群体之间的关系。特纳在《象征之林》中指出:仪式象征符号的特点,一是浓缩;二是支配性的象征符号是各个所指的统一体;三是意义的两极性,一极指向社会秩序、规则的“理念极”,一极指向自然和生理过程的“感觉极”。[10]28阳鸟祭坛图便承载了良渚文化祭坛“理念极”和“感觉极”的双重内涵。这些图像均刻画在玉璧一面,体现了祭坛的建筑规制,其代表图符为阳鸟、祭坛、杆状图案、冠状图案、云雷纹、漩涡纹、山纹。同样是在良渚文化的晚期遗存好川墓地中,发现了类似祭坛形状的台型玉片,这种祭坛状玉片是作为组玉黏附于圆棍型漆器之上的[11]99。玉片上其他要素如阳鸟、表木、圆日、云涡的消失可见在这一时期或者文化圈中阳鸟祭坛的文化影响正在衰微,成为装饰文化的一个部分。对比良渚文化中期阳鸟祭坛图到晚期好川出土祭坛状玉片中,图像从繁到简到完备又到简约的过程,便可以发现阳鸟祭坛图所示的祭祀仪式的主要意象及其流变。

1.阳鸟祭坛与祭天的行为。这类图像多出现在玉璧之上,其形态都模拟了在三层祭坛上祭祀的场景,与代表天的玉璧形成一套完整表意系统。玉璧本身就用于礼天,因此祭坛仪式中包含祭天的意涵不言自明。

2.作为中心意象的三层高台祭坛。祭坛在整套系统中都被保存下来,从弗利尔玉璧到好川玉片都保持了三层高台的形状。这意味着对于祭祀仪式来说,其最主要的空间场和中心意象便是三层祭坛。玉璧上的三层祭坛与考古发现的三层祭坛遗址基本一致。

3.立表木测日影。站立在祭坛之上表木顶端的阳鸟,从一开始就作为显著标志物被放置在最高的位置。这些阳鸟有些是站立在高杆之上,鸟所立的高杆被视作测太阳位移的表木。“扶桑树即测日之表木,如湖北曾侯乙墓出土漆画,四株扶桑树分居四方,树梢上结有一个太阳,顶端则栖息一只鸟或怪兽”[12]94-95。对应太阳运动在特定位置的标记,这种祭坛上的高杆树表测影,测定二分二至日,二分二至日是太阳周年运动的四个特定位置。在神话中这种表木又衍变为生长在世界边缘、四方之极的神木或神树。有时高杆被省略,鸟直接站立在祭坛上。有些玉璧上则省略了阳鸟,仅有高杆。到了后期,玉璧上的阳鸟也渐渐消失,仅留祭坛的图符。

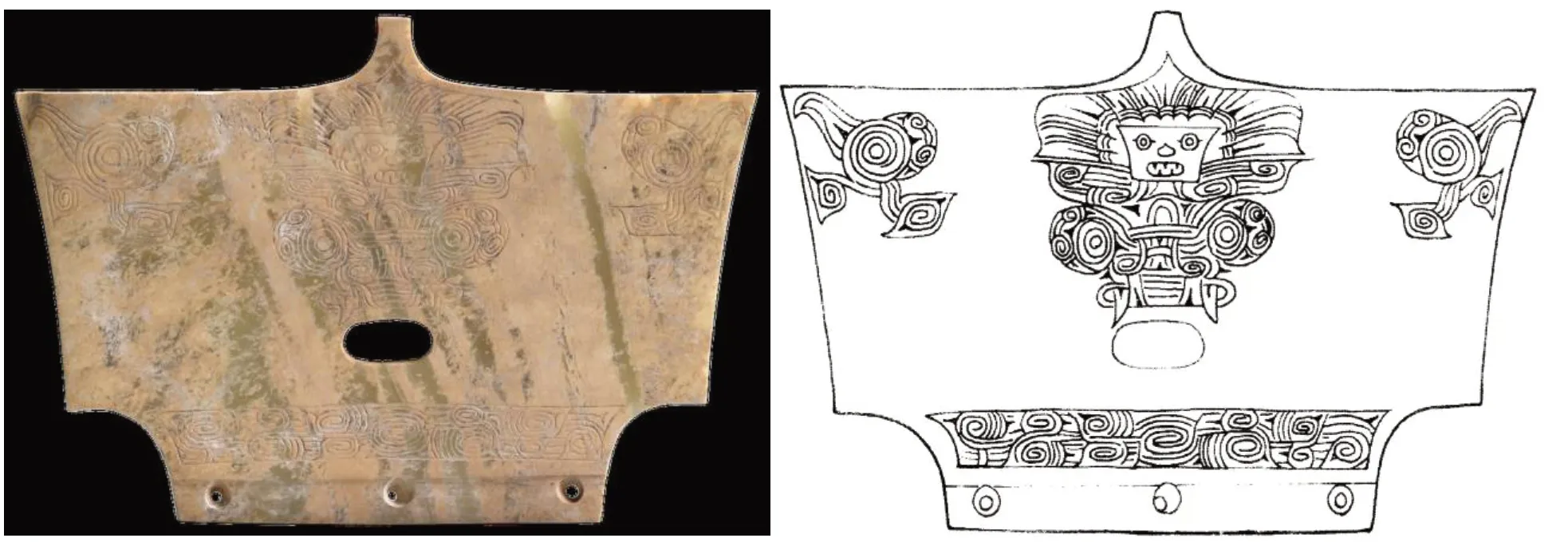

4.祭祀太阳神。早期太阳神话中的突出意象为鸟载负太阳停栖在树上,“扶木在阳州,日之所曊。建木在都广,众帝所自上下,日中无景,呼而无响,盖天地之中也。若木在建木西,末有十日,其华照下地”(《淮南子·地形训》)[13]63。在神话中,太阳就是鸟,鸟就是太阳,十日在天上作漫长的运行之后,栖息在若木上,若木就是地心,它连接着天上和地下。[14]8除云气、漩涡纹之外,在祭坛侧面的图像中也有阳鸟出现,从图符表意的功能上看,这一组图像很可能就是祭坛顶端的形象描摹。现存的阳鸟祭坛图中有四种祭坛顶端形象。(1)弗利尔一号玉璧(图1-⑤、图2),双层细线构成圆形,内部刻画具有向心力的漩涡状图案,类似良渚玉琮上的云雷纹。在祭坛的底端有山丘形符号。(2)弗利尔四号玉璧(图1- ⑪)和江苏昆山出土玉璧(图1-⑩)则是一个简化的祭坛顶端的形状,祭坛上是一个椭圆形,中间刻画相对的半圆形,这一图形所展示的祭坛顶端的情形与考古发现的早期祭坛顶端十分相似。(3)弗利尔二号玉璧(图1-③)和台北“故宫博物院”藏玉璧(图1-④)上刻画符号,均是围绕同心圆形两侧出现飞翔的鸟,在冠状祭坛的上方,为阳鸟站立在表木之上。对此冠状图案与台形玉片的演变关系,方向明在《良渚用玉之形和纹饰的研究》一文中曾经尝试说明:“如果将台形结构加以分析,它其实就是宝盖头结构”,神人兽面纹表现了祭坛上的情景。[15]173(图3)这与前面我们的推论有一致之处,即阳鸟祭坛图的侧面图像,描绘的正是发生在祭坛顶端的情形。也可以说祭祀仪式情景除了台形玉片侧面图像所描画的情形,还包括了玉琮上的神人兽面像所展示的情形。关于台形框之内的图像与神人兽面纹的关系的推测,为还原祭坛上的仪式场景带来了相当启发,即它们是属于良渚文化系统中的类似符号,出现于玉琮上的神人兽面纹就是进入祭祀仪式场的符号组合。

图2-1 弗利尔藏良渚文化刻符玉璧

图2-2 弗利尔玉璧背面

图2-3 弗利尔藏良渚文化刻符玉璧局部

图2-4 弗利尔藏良渚文化刻符玉璧之阳鸟祭坛图

图2-5 弗利尔藏良渚文化刻符玉璧线图②该图展示了刻符玉璧整体图像和阳鸟祭坛图在玉璧上的位置,祭坛下方的图案为山丘符号,长约3厘米。图片来源:邓淑苹《流散欧美的良渚古玉》,《中原文物》2020年第2期,第86页。

图3 浙江瑶山出土冠状器M1:30

阳鸟祭坛图上的宝盖头结构与良渚玉琮、玉冠状器、玉权杖等礼器之上的神人兽面图(图3)之间具有紧密的联系和相似性。玉琮上神人兽面上的王冠与阳鸟祭坛图上的祭坛结构一致,以此可以推测它们属于同一个文化系统,可能是同一种祭祀仪式中的表意象征。这种冠状结构又被称为“天盖”,天盖的顶点便是天级。冯时先生的研究指出,玉璧与玉琮上的雕绘实际上都是古人在祭坛奉祀鸟神——太阳神的图符。并且从“殷人祭鸟以占卜气候”和“商人祭鸟而止雨”的占卜行为可见,这套祭祀的方式在后代被继承和遵循下来。商代甲骨文的卜辞表明商人祭日以迎祭春分与秋分,祭祀不同种类的鸟来预测不同的气候。[16]206-209

三、巫觋降神与良渚神形

巫觋的降神仪式是通过象征的形式发生的。象征的形式包括模拟宇宙,模拟通往神的居所,往往都是通过以特定地点或物品来模拟象征之地点、标识象征物来实现的。在这种仪式中,往往出现“诞妄的精神对话、性意识的舞蹈、模拟走向通天树、模拟进入通往地下的洞穴”等。伊利亚德在《萨满教》中描述了世界各地成为萨满必须经历的过程,萨满的产生必然是跟死亡——灵魂沟通有关的。萨满通过自己的死亡(模拟的或者是真正经历)又起死回生的过程,获得与已亡人沟通的方式,如此萨满便可以到达死亡的处所,传递死去之人的状况信息。在另一些民族志中,萨满的仪式包括了问询疾病、魔鬼的消息。张光直在《谈琮及其在中国古史上的意义》中指出,玉琮是天地贯通的象征,也是贯通天地的一个手段或法器。[17]67良渚玉琮上的神人兽面纹便是良渚文化崇拜的神形。在良渚遗址发现的玉琮上完整刻画了祭祀的神形,在反山M12号墓的三件玉器上发现完整的神形二十六幅,其中玉琮王的四面纵向直槽上布列八幅微雕的神人兽面像。从已经发现的同类玉琮看,此类铭刻符号均出现在纵向直槽的顶端,研究表明这道纵向直槽并不是无意义的空隙,而是人神交往的重要通道。[15]97-99神徽图像上头戴大羽冠的人形(图3),应是巫师的形象,巫师骑于趴伏的神兽上,双手扶住兽头两侧,其含义是巫师以兽为坐骑,往返于天地之间。神人兽面图由处在最上方的戴有太阳光芒羽冠的神人和处于中部的兽面形象组成,在神形的两侧或者四角都出现了护送的飞鸟,在神人、兽面的间隙都充满了云气状云雷纹和刻画弧线,显示这是升天的状态。

关于神人兽面的意涵有大致共识,这其中神人便是太阳神,而兽面则代表了祖神,但是在具体情形上仍有分歧。林巳奈夫认为上一层的圆目神是太阳的火神,而下面的卵形目神是太阳的热神和日光神,兽面是猫头鹰的形象,“因为猫头鹰长有同样的眼睛,它拥有在夜间明辨事物的能力”,并认为兽面两只眼睛左右,如压扁卵形的鸟形象是“幻日图像”。[18]58张明华认为,最上端上臂平举、下臂弯曲,下身隐于兽体之后的人是一位戴着面具的巫师,神人兽面应是巫师御虎蹻符。[19]32林华东等认为这一兽面是根据老虎的形象变化而来的,所谓神徽即“再现了当时祭祀兽面鸟身图腾仪式上的某种特定场面”。[20]277邓淑苹综合反山、瑶山出土的龙首牌饰,台湾连天山房收藏的刻猪形象的良渚玉璧剖析,它是一种被神化的玉猪龙,其主体是带有獠牙的野猪形象侧面。[9]208冯时根据红山文化、大汶口文化中一系列猪首形象和阳鸟形象认为,良渚玉琮上的兽面为猪形图像,亦即北斗,是祭天礼器,因为猪首在新石器时期已经被看作北斗的象征。[16]152-159

至于仪式中的动作,张光直在有关商周青铜器上的动物纹样研究中曾经谈到萨满行法时“达到一种精神极于兴奋而近于昏迷的状况(trance),他们就在这种状况之下与神界交通”[17]327。关于良渚时期祭祀仪式中是否有同样的借助迷幻药物的情况,目前并未有相关证据,但是巫师服食致幻药剂亦有可能,“有灵山,巫咸、巫即、巫朌、巫彭、巫姑、巫真、巫礼、巫抵、巫谢、巫罗十巫,从此升降,百药爰在”[1]358。有关研究表明,在良渚时期已有酿酒技术,余杭庙前、反山出土的过滤器,结合俗称酒药草的红蓼遗存,可推测良渚人已用红蓼作酒曲来酿酒。[21]5良渚文化出土有刻画兽面纹、兽面鸟组合纹等酒器,如江苏武进出土袋足陶鬶,其他如禽鸟纹宽把黑陶壶、鸭形壶、鸟形漏斗流滤酒器等,因而在祭祀中使用酒也未必不可能。至于巫师在仪式中的动作是否是舞蹈,从玉琮之上神人的姿态可以想见一二。巫师蹲伏在神兽上面,这一图像在商周的青铜器上亦多有保留。如安阳殷墟出土钺上的图像,巫师或者“尸祝”作蹲踞、双手上扬之态,头刚好在两侧大张的虎口之间。艾兰在相关的研究中认为这人的身体形状与甲骨文“尸”颇为一致,它并不是萨满到另一个世界的通道的再现,实际上是暗示了死亡之途。[22]164在牛梁河红山文化遗址墓葬中曾经出土一个蹲踞状的玉巫人,额间有梭形孔洞,目微闭,双臂曲肘扶于胸前,五指张开,肚脐甚为外凸,表现了人在做深呼吸时的样子。[23]80《山海经》“大荒之中,有山名曰日月山,天枢也。吴姖天门,日月所入。有神,人面无臂,两足反属于头上,名曰嘘”[1]362,可类比此类情形。巫师在祭坛祭祀祖神和自然神,或者在降神过程中与“祖神的灵魂”或“日月神”交流之时,其身体的动作便似此类迷幻恍惚的手舞足蹈。

四、仪式物质与事神礼器

巫觋是统摄神、政、军、物、族的最高统治者,这一点从随葬玉器的种类中便可看出,其中最高等级的是象征军权的玉钺和象征神权的玉琮,在祭坛(墓葬)系统中常见的为玉琮。此时巫的主要工作便是用玉事神和舞蹈悦神。所谓事神是向神表示敬意,而所谓悦神是降神、与神沟通之意。埋葬于中心区域最接近祭坛的死者为聚落的王或者巫觋,也有可能具有王和巫的双重身份。在这些祭仪中引领众人与灵界沟通的中心人物便是巫,甲骨文巫作、,两玉作交迭之形,表示祭祀时巫觋手持巧具(祭祀时所用玉器),祝祷降神。巫觋用玉通神,并赋予其特殊的形制。巫的周围培养了一批专攻或兼攻琢制玉器的“玉人”。[24]64良渚遗址的玉礼器制作根据其等级而产生相应的分工,这些玉礼器可能在不同的空间中分别完成,其中微刻和神徽神像由身兼王权和神权的巫觋完成。据反山王陵的出土文物可知,反山大墓出土的玉琮王(高8.8厘米,射径17.1—17.6厘米,孔径4.9厘米)上的微刻,以及其他高等级玉制礼器的制作分别出自不同的玉工之手。“良渚社会可能出现过玉器生产分节构造组织,玉器生产由不同空间、社会阶层玉工分工制作。民间玉工参与采集和初步加工,贵族以至王室控制玉原料及高等级玉器制作。”[15]41高等级的玉礼器如玉琮、玉钺、玉瑁、玉鐓、冠状器、三叉形器等,特别是玉器表面上的微刻技术,以及神徽神像的创作,由最高等级权贵控制。

反山墓地共发掘良渚文化墓葬11座,出土玉器3 200余件,其中有璧、琮、钺(包括冠饰、钺身、端饰等完整者)、璜、镯、带钩、梳背(冠状器)、三叉形冠饰、圆牌形饰、柱状器、杖端饰、镶插端饰、串挂饰、束腰形管、鼓形珠、束腰形珠、球形珠、半圆珠、坠饰、琮形管、穿坠饰、鸟、鱼、龟、蝉、半瓣形饰和镶嵌件等27种。杨伯达据此对良渚文化巫师的用玉进行了复原,主要分为头部和身体的玉器,“头部有玉梳背、三叉形冠饰、半圆形饰、三叉形饰、锥形饰等玉器;颈下有璜、串饰;腰上有带钩;腕上戴镯。其中通神玉器有琮、璧、钺等”[24]68。在良渚大墓中发现的玉器摆放位置大致可以说明它们的使用方式,其中除了头部和颈部的装饰玉,还有一些雕刻的小动物被缝制在巫师的袍子下端,这应该便是模仿巫师升天以动物为“蹻”的过程。

在事神时使用的玉法器,主要有琮、璧、钺。在相关的发掘报告中可以看到,玉璧往往大量叠放在各处,并未发现有特定的位置,制作工艺不甚讲究。良渚大墓中玉璧的重要性远远不及玉琮和玉钺。玉琮则大多放置在特定位置,即死者的手边或头部,说明玉琮在使用时是放在手上的,具有首要的作用。相关研究指出良渚玉琮便是由玉镯转化而来的,而玉镯与玉琮的区别在于琮外部的折角,“方形和四角是随着圆周平面旋转而升华的产物”[15]99,随着人们对于时间和方位更为精确的认识,其外部由圆形向方形转变。而玉琮的形制与初期相比也向非实用转化,呈现为不断增高增大和两层、三层等多节化。杨伯达认为,巫事神时很可能抱琮执钺,或伴祀以璧。举行最为隆重的事神活动时,巫觋戴倒立梯形的,三周插蓍草的面具,似上裸文身,下骑由人扮演的怪兽。[24]69《山海经》中记载了多个地方的祠礼,其中除了悬挂吉玉、瘗埋璧玉等用玉方式之外,还包括以动物作为牺牲,巫者头戴羽毛等华贵冠冕,同时还击鼓执戈而舞蹈。“其祠:羞酒,太牢具,婴毛一璧。干儛,用兵以禳;祈璆冕舞。”[1]211从巫师和参与者手执和佩戴玉器舞蹈的身体,到饮酒击鼓的声音交流,以祭坛之上高悬的太阳为指引,在祭坛之上完成一场声色俱全的仪式。这一仪式不但凝聚了世俗的聚落之间的关系,更是一场参与宇宙四方的灵魂遨游。

五、神圣空间与时间整合

良渚文化中期祭坛顶端出现了由多重土色区隔构成的回字形框,它们是在红土台上以挖沟填筑的方式,使用灰土框分出色区,从而形成的。其中具有代表性的瑶山祭坛红土台上,由灰框构成回字形,平面呈方形,由里向外分别为黄褐色土、灰色土、红色土。瑶山祭坛主体部分基本为正南正北方向,回字形四角均经过精确设计,“所指方向分别约为北偏东45度、135度、225度和305度”[25]58-59。汇观山祭坛顶部分布亦经过了精确设计,由不同土色区隔的回字形框,“外框南北长约13.5米,东西宽约12米;内框南北长约95米,东西宽约7米”[25]58-59。这种三重土色回字形结构是具有特定功能的设计,两座山顶祭坛回字形灰土框四角与太阳位移形成的角度一致。“冬至日,日出方向与两座祭坛东南角所指方位一致,约为北偏东135度左右,而日落方向与祭坛西南角所指方位一致,约为225度左右。夏至日,日出方向与两座祭坛的东北角所指方位一致,约为北偏东45度左右,而日落方向与祭坛西北角所指方位一致,约为305度左右。春分日太阳从祭坛的正东方向升起,约为北偏东90度,秋分从祭坛正西方落下,约为270度”[25]60,说明山顶祭坛观察日行轨迹的功用。考虑瑶山祭坛所在的地理环境,山顶祭坛通过太阳在山间的位置来测时是可以成立的。刘宗迪的研究印证了山顶是记录太阳出入标志物的推测。[11]119-124《大荒经》中七对日月出入之山,是巫觋用来观察太阳出入方位的标志物,其七对位置落点,与《周髀》的“七衡六间”是同一功能。《大荒经》中的七对日月出入之山不仅可以用来观测太阳的周年运行,也可以观测月亮的晦朔弦望,说明山顶这一位置的选择具有其特定的作用。[12]136

在很多民族的早期阶段,祭坛的建造以及相应的祭祀活动与时间紧密相关联,实际上祭坛的建立意味着一种历法的成立、混沌的结束和时间的确立,时间是与祭献活动一起诞生的。著名学者伊利亚德曾以吠陀时代的祭坛为例指出:“祝圣遵循一个双重象征。其一,祭坛的建造被认为就是世界的创造。其二,祭坛的建造象征时间的整合,即‘时间在祭坛主体上的具体化’。”[26]16雷蒙多·帕尼卡在研究了古印度的时间观念后说:时间是与祭献活动一起诞生的,而再次中断时间的恰恰又是祭献活动。[27]66对于良渚遗址祭坛的神圣空间的认识,至少包括以下几个层次:是安葬祖先的地方;是通往死亡空间的起点和入口;是祭祀祖神和太阳神的地方;是宇宙中心和神圣空间的象征;是生命和时间周而复始被建立的过程。祭坛以其在特定地点、时间的仪式活动,将山、天空、大地、季节、人的存在等系统地整合在了一起。

“佛(按,原文如此)利尔一号璧在中央上方有一山丘形的符号,背面的鸟立祭坛图符号的中轴线延长,都会通过圆孔的中心点”。[9]202这件玉璧采撷了祭祀仪式中的结构性要素,在其中四只飞鸟环绕玉璧,由云雷纹间隔。(图2)鸟立祭坛图与山纹相交通于玉璧的圆心,这令人想起在山上祭坛中鸟辅助巫师通天之仪式,而这玉璧中间之圆孔便是“世界中心”或者“天门之所在”。“大荒之中,有山名曰丰沮玉门,日月所入。”[1]330一座祭坛同时关联一座山、一个方位、一个季节,这从远古时期就已经开始,“在玛雅人的宇宙观里,一个新年就跟一个方向、一座圣山和一个年日符号(表示四个地理方向和太阳一年中在天顶运行的四个节点)联系在一起”[28]65。建立在高丘之上和山顶之上的祭坛通过营造神降临的空间与聚集人群的空间,通过“将公共建筑和陵墓与日月、星辰的升落点对应起来的方式进一步强化人世和天界的联系”[29]332。在山顶祭坛之上,王(巫觋、祭司、萨满)与神的交流通过轴(树、山、柱)等来象征,而这些在祭坛之上成为众人与神之间交流使者的祭司就成为“寻找中心的人”[28]401。

祭坛并不仅仅是建筑而已,它是一个提供人群活动的神圣场域,是聚落周期性聚集的神圣中心。那个神圣中心将会是宇宙的轴心区,这样的纪念性空间也被用来计算时间和作为通往超自然界的媒介。[30]401在这一空间中,巫觋邀请人可感知的一切进入。“神圣性不同于它的单纯显现,即有神的神格,它转化为属于一切个别主体的知识、感觉、知觉、和情感范围之内的那些杂多的特殊事物。”[31]105除了人造的祭坛及其附属建筑,其空间的整体意涵同时还统摄了山丘、高树、天空、道路等与身体体验相关的整体景观和氛围。

结语:从祭坛到明堂

虽然良渚遗址祭坛的完整形象已经湮灭不存,但是通过一定的复原研究,仍然可以窥见当时祭坛建筑的基本形制为三层台阶的覆斗型建筑,并包括一定的附属建筑和山顶景观。通过对阳鸟祭坛图等良渚文化物质遗存的分析,可以复原部分祭坛之上所发生仪轨的要素。良渚祭坛之上主要进行的是祭祀太阳神的仪式,其中瑶山山顶祭坛的三重土色回字形土框,成为良渚巫觋观测太阳轨迹以纪年的明证,同时与阳鸟祭坛图互证了良渚祭坛祭祀主神为太阳神。而其中祭祀的主体为集神权与军权为一体的巫觋,祭祀的主要情形即呈现在弗利尔玉璧上的一组立表木测日影形象和良渚玉琮上的一组巫觋神兽形象。巫觋降神和事神时的法器为良渚玉琮和玉钺,动作为“抱琮执钺”,嘘气模拟升天。祭坛统合了太阳、中心祭坛、天空、山顶、朝圣的道路等具身性存在,共同组成聚落的神圣空间。此外,良渚祭坛的文化价值还体现在祭坛的建造显示了时间意识的生成,表现了这一时期人们对时间和方位的混沌认识,成为后代社和明堂的起源,以及以时间、空间、色彩通感为特征的祭祀文化系统的前身。