从“适度普惠”到“部分普惠”

——后2020时代普惠性儿童福利服务的政策构想

乔东平 黄 冠

一、引言

2020年,我国脱贫攻坚和全面建成小康社会的历史任务取得了决定性胜利。后2020时代,经济社会领域迎来高质量发展的新目标和新挑战,社会保障的高质量发展也是题中之义。但我国社会保障体系结构失衡的问题还比较严重,社会福利尤其是养老服务、儿童福利已成“现实短板”。①郑功成:《面向2035年的中国特色社会保障体系建设——基于目标导向的理论思考与政策建议》,《社会保障评论》2021年第1期。我国政策设计所言的“儿童福利”是狭义的,主要指代面向孤残儿童、留守儿童和困境儿童的补缺型福利安排,针对普通儿童的福利服务和财政投入尚未真正开始。作为“现实短板”,在“高质量发展”要求下,是否具备条件将儿童福利真正从政策设计上扩大至更多普通儿童,弥补儿童福利服务缺口并构建普惠性的服务体系?这个问题具有较大的理论价值和现实意义。

儿童福利旨在改善儿童生活和发展状况,满足儿童的基本需要,学界对其理解有狭义和广义之分,具体界定大同小异。本文界定狭义的儿童福利是国家和社会面向处境不利的、有特殊需要的儿童及家庭所提供的各种制度和措施,以改善其所面临的问题或困境;广义的儿童福利是国家和社会面向所有儿童提供的各种制度和措施,以促进儿童的最佳发展。这些制度和措施包括现金、实物和服务福利等,其中,“儿童福利服务是政府和社会为满足儿童的需求,促进儿童身心发展而提供的制度化的、非现金形式的社会福利资源。”①陆士桢、李月圆:《中国儿童福利服务现状与发展》,载王延中主编:《中国社会保障发展报告(2014)》,社会科学文献出版社,2014年,第159-176 页。广义的儿童福利概念得到学者的推崇,从服务范围和领域来看,通常包括养育、照顾、医疗、康复、教育、权益保护、社会参与等方面,如儿童托育服务、义务教育服务、儿童医疗健康服务、儿童保护服务、心理辅导等内容。②郑功成:《面向2035年的中国特色社会保障体系建设——基于目标导向的理论思考与政策建议》,《社会保障评论》2021年第1期;谢琼:《中国儿童福利服务的政社合作:实践、反思与重构》,《社会保障评论》2020年第2期;刘继同:《当代中国的儿童福利政策框架与儿童福利服务体系(上篇)》,《青少年犯罪问题》2008年第5期;吴子明:《从儿童保护到投资儿童:中国台湾地区儿童福利体系转型研究》,《社会政策研究》2021年第1期。目前只有义务教育、一类疫苗的预防接种实现普惠。本文使用广义儿童福利概念,同时考虑改革的“渐进”特征,选取目前政策主要关注的托育服务、学前教育、儿童健康、儿童保护四类服务讨论了其普惠设计的可行路径,并在预测后2020时代儿童群体数量规模的基础上,通过资源分析、财政测算提出普惠性儿童福利服务的政策构想,希望能引起更多学者参加讨论,为我国儿童福利事业的高质量发展提供理论支撑。

二、“适度普惠”“组合普惠”还是“部分普惠”

对本文研究问题的回答必须首先回到“适度普惠型儿童福利模式”的内涵讨论上,涉及“适度普惠”“组合普惠”“部分普惠”三个概念辨析(见表1)。

表1 “适度普惠”“组合普惠”“部分普惠”概念辨析

(一)作为制度设计的“适度普惠 ”概念

当前我国设计的儿童福利制度模式为适度普惠型。“适度普惠”的概念最早由民政部于2006年提出,具体表述为:“逐步拓展社会福利的保障范围,推进社会福利制度由补缺型向适度普惠型转变”。③窦玉沛:《中国社会福利的改革与发展》,《社会福利》2006年第10期。从学理上看,“适度普惠”的概念来源于威伦斯基和勒博关于补缺型(Residual)福利、制度型(Institutional)福利的划分以及蒂特姆斯关于社会福利提供原则中选择型(Selective)和普惠型(Universal)的区分。④彭华民:《中国组合式普惠型社会福利制度的构建》,《学术月刊》2011年第10期。前一对概念区别在国家在社会福利提供中承担责任是积极的还是补救的,后一对概念区别在于国家提供社会福利确定福利资格时是基于家计调查的选择型还是基于公民身份资格的普惠型。民政部2013年、2014年进行“适度普惠型儿童福利模式”试点的文件中有关“适度普惠”的理念主要包括两方面的内涵:一是福利对象从孤儿向其他群体扩大,最终覆盖全体儿童;二是福利水平要适度,与经济水平、儿童需要、社会福利制度相适应。⑤参见《民政部关于开展适度普惠型儿童福利制度建设试点工作的通知》(民函〔2013〕206 号);《民政部关于进一步开展适度普惠型儿童福利制度建设试点工作的通知》(民函〔2014〕105 号)。学者们对“适度”的阐释更加深刻,除了政策表达的内涵外,福利项目内容的扩大、城乡统筹、需要的部分满足、有限福利资源的利用等都包括在内,但根本价值取向仍是社会福利的“底线公平”。⑥王思斌:《我国适度普惠型社会福利制度的建构》,《北京大学学报(哲学社会科学版)》2009年第3期。

在政策执行上,我国适度普惠型儿童福利模式主要围绕儿童现金转移支付制度建立和宏观的儿童福利服务体系搭建进行设计和实践,“适度普惠”更多是一种理念和原则,具体的儿童福利服务的政策设计尚未明确。

(二)作为学术框架的“组合普惠”概念

在我国儿童福利制度设计尚未明确之前,有学者提出“选择性福利”①程福财:《家庭、国家与儿童福利供给》,《青年研究》2012年第1期。模式,但随着适度普惠型儿童福利制度的明确,学术界基本认同“普惠”作为我国儿童福利发展的方向。在具体表述上,除“适度普惠”外,学术界还提出了儿童福利的“全面普惠型”②陆士桢:《建构中国特色的儿童福利体系》,《社会保障评论》2017年第3期。“普惠型”③成海军:《制度转型与体系嬗变:中国普惠型儿童福利制度的构建》,《新视野》2013年第2期。等概念。此外,彭华民从社会福利理论源头对“适度普惠”概念的学理进行了批判反思,提出了“组合普惠”的概念,具有较大影响力。④彭华民:《中国组合式普惠型社会福利制度的构建》,《学术月刊》2011年第10期。她认为,按照补缺型和制度型、选择型和普惠型两组概念的对应关系,正确的提法应该是“从补缺型走向制度型”或“从选择型走向普惠型”,而不是“从补缺型走向适度普惠型”。她认为两对社会福利概念可以自由组合形成不同的福利制度,我国社会福利制度转型的准确表述应该是中国社会福利转向“适度普惠的制度型社会福利”或“适度普惠+适度制度型福利”,考虑到接受度问题,她提出了“组合式普惠型社会福利制度”的概念,在这个概念中,我国的社会福利以适度普惠为主,选择为辅,需要的满足是首要福利目标,同时考虑经济发展水平,分需要、分目标、分人群、分阶段从低水平普惠向高水平普惠发展。

“组合普惠”的概念明确提出社会福利的提供原则是需要的满足而非财政满足,并且理清了国家的主体福利责任和福利提供的方式,是一个比“适度普惠”更为清晰的框架。但它是对社会福利制度的整体思考,并未具体对儿童福利中现金福利和服务福利的提供原则做出明确区分,总体上是一个“理想化”的学术理论框架。

(三)作为操作方案的“部分普惠”概念

“部分普惠”的概念最初由尚晓援提出,她从现金福利和服务福利两个体系讨论儿童福利的实践模式。⑤2017年国家社会科学基金重点项目《中国儿童福利发展战略研究》申请书中首席专家尚晓援教授的核心观点,本研究是此项目的组成部分。参见乔东平等:《中国儿童福利政策新发展与新时代政策思考——基于2010年以来的政策文献研究》,《社会工作与管理》2019年第3期。“部分普惠”强调国家在福利供给中的主导性,其内涵包括两个方面:第一,以服务形式提供的儿童福利,如教育、医疗、儿童保护、残疾儿童及家庭的服务等,所有的儿童平等享有,应该是普惠的;第二,以现金形式提供的福利,应该是补缺的。但在确定享受资格时,优先考虑“类型救助”,针对某类儿童的全体(如孤儿),不设家计调查的先决条件。

认真研判“部分普惠”的概念,可以看到其中普惠服务的设计可以视为制度型的普惠福利,而“类型救助”的现金福利则是补缺型的普惠式福利。可以认为“部分普惠 ”的概念其实包含在“组合普惠”的理论框架下,但是它更加清晰地界定了现金福利、服务福利以何种原则来提供,操作性更强,也消除了“适度普惠”中“度”难以把握的问题,为推进我国适度普惠型儿童福利制度的实现提供了一种实践方案。

目前我国孤儿、事实无人抚养儿童、受艾滋病影响儿童、重度残疾儿童等儿童津贴制度逐步建立完善,宏观儿童福利服务体系(福利设施、儿童主任队伍)初步搭建完成,在我国进入中等发达国家收入水平的发展起点上,补齐儿童福利服务的短板显得非常迫切。“部分普惠”的概念内涵更为具体,为2020年后高质量儿童福利服务的发展提供了一种方向和实践方案。但需要讨论的是,“部分普惠”的儿童福利是否可行?鉴于“类型救助”的儿童现金转移支付制度基本建立,①如孤儿基本生活费、事实无人抚养儿童生活补贴等。也有学者提出未来探索普惠性儿童现金转移支付的可能。参见姚建平:《儿童现金转移支付模式:国际比较与路径选择》,《社会保障评论》2020年第4期。相对于现金福利,本研究认为服务福利的设计短板更为突出,因此主要讨论普惠性儿童福利服务的设计。这个问题就变成了普惠性儿童福利服务是否必要和可行?有何可行路径?

三、普惠性儿童福利服务:内容、价值、供需缺口

(一)普惠性儿童福利服务内容与价值

目前的研究对儿童福利服务内容的分类有两种:一是把家庭视为主要的福利服务责任主体,根据家庭功能能否正常发挥以及其他主体对家庭功能的替代、支持、补充或保护,将儿童福利服务划分为替代性服务、支持性服务、补充性服务和保护性服务;二是依据儿童和家庭的需要从服务领域划分不同的儿童福利服务类型。②刘继同:《当代中国的儿童福利政策框架与儿童福利服务体系(上)》,《青少年犯罪问题》2008年第5期。近年来,我国儿童福利政策的出台正是基于第二种分类方法,关注生活保障与照顾、医疗、教育、儿童保护服务和困境儿童福利服务等方面。③如《国务院关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》(国发〔2016〕13 号)关注的是留守儿童的安全、健康、受教育问题;《国务院关于加强困境儿童保障工作的意见》(国发〔2016〕36 号)关注的是基本生活、基本医疗、教育、家庭监护、残疾儿童福利服务;《国务院办公厅关于加强孤儿保障工作的意见》(国办发〔2010〕54 号)关注的是基本生活、基本医疗康复、教育、成年后就业、住房等领域。虽然从广义儿童福利来看,儿童福利服务内容包含众多,但本研究无意从学术上穷尽,由于现有政策主要关注儿童生活保障、教育保障、医疗保障、儿童保护等领域,考虑政策改革的路径依赖特点,本文选择0—3 岁儿童托育服务、学前教育服务、儿童健康服务、儿童保护服务进行分析。

基于国际经验,普惠性儿童福利服务具有巨大的道德价值、投资价值、战略价值。2020年后国家尽快调整战略,选择重点,补齐儿童福利服务的缺口极其必要,既是解决新时代新矛盾的路径之一,也是为国家储备人力资本、提升国际竞争力的重要策略,符合“高质量发展”的目标要求。

(二)儿童经济学:一个值得重视的分析框架

发展普惠性儿童福利服务必然意味着财政投入的增加,上述有关儿童福利服务的价值判断尚不足以支撑这一决策。西方福利国家危机的历史经验值得警惕,我国已进入GDP 增速放缓的经济“新常态”,此时是否具备条件发展普惠性儿童福利服务?这需要一个理性的分析框架和战略规划。对此,2017年以来牛津政策管理组织(Oxford Policy Management,OPM)提出的儿童经济学(Childonomics)框架值得借鉴。①Andrew Bilson,et al.,Childonomics:A Conceptual Framework,Oxford Policy Management,Dec.2017.

儿童经济学框架的两个基本理念是权利为本和结果导向——关注儿童福利的道德价值目标和财政效率目标。它首先批判了新自由主义思潮对社会福利个体责任的偏好,提倡权利为本的福利理念,关注与儿童权利相关的贫困、健康、教育、两性平等等多方面的可持续发展目标,号召政府强化对儿童权利的保障责任,增加财政投入。该框架同时认为,对儿童服务的投入不仅仅可以增进儿童的福祉,同时是最好的社会投资手段,它也因此非常关注儿童福利服务投入产生的长期社会和经济效益,研究人员将不同儿童服务的成本投入和产出联系起来关注儿童投资的回报问题,从而为政策制定提供依据。

从操作层面看,使用此框架时,首先要确定儿童福利服务的范围,选择特定的服务项目进行“投资-产出”分析;其次建构儿童、家庭、社区、社会四个层面不同的结果指标体系;第三步测量不同层面指标的结果;第四步计算服务的投入成本;第五步,形成成本-收益矩阵;最后得出结论。儿童经济学的框架可以作为一个战略规划的工具,它暗含了从项目设计、试点到评估的整个流程,尤其需要通过试点项目获得最终的“投资-产出”结果,OPM 的研究人员已经在马耳他和罗马尼亚进行了试点,对该框架进行了检验。他们指出,这种方法对数据信息的采集非常倚重,在明确政策和项目内容的基础上,通过利益相关方访谈、案例研究、服务标准、统计数据等途径收集信息,根据最终呈现的证据强度,为政策制定提供依据。

儿童经济学的框架本质上包含政策构想、设计、试点、评估多个环节,作为一项探索性研究,本文仅关注政策构想环节及其服务成本分析。此框架权利为本的儿童福利理念构成了本文三个政策构想的基石,同时此框架的操作性流程给我们的启示是,首先要明确儿童福利服务项目,②前文已经论述了四类儿童福利服务项目的内容,并给出了选择此四类服务项目的理由。其次估算服务项目的成本。OPM 的试点项目研究中估算项目成本的方法带给本研究一些启发,如借助统计数据(如民政、卫健委、国家统计局等部门的统计公报)、案例研究(中国发展研究基金会的“山村幼儿园”案例、地方儿童保护购买服务招标信息等)、服务标准(托育机构、养老院、儿童福利设施建筑标准等)对四类普惠性服务的成本进行分析。考虑到部分数据难以获得,还需要通过儿童群体的数量规模和相关服务标准进行推算。

(三)后2020时代我国0—6 岁儿童数量预测

儿童群体规模预测是判断2020年后我国普惠性儿童福利服务可行性的基础。儿童福利服务要根据生命周期的不同需求进行瞄准,本研究需要掌握的是不同年龄段的儿童数量,包括每年新出生人口(1 岁以下,不包括1 岁),婴儿(0—3 岁,不包括3 岁)和幼儿(3—6 岁)。对这些数据,学术界目前的研究相对较少,且已有的少量研究除总体趋势外,结论并不完全一致(见表2)。本研究测算3 个群体规模时秉持的原则为:从不同学者预测的具有一致性的儿童人口变化趋势中寻找峰值,以峰值作为测算普惠性儿童福利服务政策对象的依据,同时利用已有的数据进行了某些缺失群体数量规模的推算,最终2021—2035年3 个年龄段的儿童规模具体为:每年新出生人口(1 岁以下,不包括1 岁)为1500 万;每年婴儿(0—3 岁,不包括3岁)5000 万;每年幼儿(3—6 岁)6600 万。

表2 2016年后有关学前儿童数量预测的主要文献及结论

(四)四类儿童福利服务的供需情况

目前四类儿童福利服务供需矛盾突出,缺口较大(见表3)。

表3 2020年后我国四类普惠性儿童福利服务的供需情况及缺口

1.0—3 岁儿童托育服务

2016年—2017年国家卫计委、国务院妇儿工委办公室分别调查0—3 岁儿童托育服务需求,结果显示,有30%—50%的0—3 岁儿童家庭有托育服务需求,他们中的80%左右对社区附近的托育机构有需求。①参见石智雷、刘思辰:《我国城镇3 岁以下婴幼儿机构照护供需状况研究》,《人口与社会》2019年第5期。根据前文预测的0—3 岁婴幼儿数量,有托育服务需求的婴幼儿及家庭在1500 万—2500 万之间。而教育部2019年统计数据显示,当前在教育部门、民办机构等各类托育机构接受托育服务的幼儿仅为116 万人,②根据教育部网站教育统计数据-2019年教育统计数据中不同性质机构中2 岁以下在园幼儿数据计算所得。这意味着适龄儿童中托育缺口达到1400 万—2400 万人。2019年《国家卫生健康委关于印发托育机构设置标准(试行)和托育机构管理规范(试行)的通知》中,明确了保育人员师生比为乳儿班1:3,托小班1:5,托大班1:7,本研究以中间值1:5 测算,对应的保育人员的缺口为280 万—480 万人。卫健委的试行方案中没有明确人均建筑面积的数字,走在全国托育服务前列的上海市2018年发布《上海市3 岁以下幼儿托育机构管理暂行办法》,规定托育机构建筑面积不低于360 平米,③只招收本单位、本社区适龄幼儿且人数不超过25 人的,建筑面积不低于200 平米。且幼儿人均建筑面积不低于8 平米;户外场地符合《托儿所、幼儿园建筑设计规范》的,幼儿人均建筑面积不低于6 平米,本研究以6 平米进行测算,托育服务的缺口需要攻克8400 万—1.4亿平米建筑面积难题。

2.学前教育服务

前文已述,2019年我国学前教育毛入园率为83.4%,根据中共中央、国务院《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》,2020年我国学前3年毛入园率将达到85%,按照适龄幼儿6600 万的规模,未来普惠性学前教育服务将要解决剩下15%集中在经济欠发达的农村和偏远山区约990 万适龄幼儿的需求。如果仍按人均6 平米建筑面积和师生比1:5 的标准测算,我国普惠性学前教育服务还面临200 万教职工缺口和6000 万平米的建筑面积缺口。④这是在假设当前学前教育服务中师资配备已经充分的前提下,剩余15%入园率缺口对应的师资数量。实际上,当下的学前教育师资也是有较大缺口的。2019年在园幼儿约4700 万,如果按1:5 师生比计算,需要940 万师资,而当年幼儿园教职工仅490 万左右,专任教师276 万左右,本身就存在很大缺口。具体数据参见2019年全国教育事业统计公报。本文中托育服务中对应的师资缺口同样存在这样的问题,但由于托育服务目前基本处于空白,且托育服务对应的师资情况数据统计缺失,因此不再区分托育服务师资缺口是否包括当下已有托育服务中的缺口,原文中不再标注,在此一并说明。

3.儿童健康服务

5 岁以下儿童死亡率是国际上通用的衡量一个国家经济、社会、卫生事业发展水平的指标,联合国千年发展目标曾把降低5 岁以下儿童死亡率作为8 项目标之一,我国历次儿童发展纲要中均设定了5 岁以下儿童死亡率的发展目标。学者对我国2000—2010年5 岁以下儿童死亡原因研究后发现,早产或低出生体重、肺炎、出生窒息、先天性心脏病和意外窒息为5 项主要原因。⑤冯江等:《中国2000—2010年5 岁以下儿童死亡率和死亡原因分析》,《中华流行病学杂志》2012年第6期。因此儿童健康服务的迫切需求是提升孕产妇围产期医疗服务以及肺炎等主要疾病的防治。

总体上,我国孕产妇围产期服务基本实现了普惠。2019年,我国孕产妇产前检查率96.8%,产后访视率94.1%,3 岁以下儿童系统管理率达91.9%,孕产妇系统管理率达90.3%,国家免费孕前优生服务项目覆盖率95.1%。⑥参见《2019年我国卫生健康事业发展统计公报》。此外先天性心脏病已被纳入大病医保救助范围,因此降低儿童死亡率需要在肺炎等特定疾病的预防和治疗上继续努力。有研究表明,儿童肺炎的细菌检出率为31.2%,金黄色葡萄球菌、肺炎链球菌、流感嗜血杆菌较为普遍。①参见张涛:《儿童肺炎流行特征、病原体诊断方法评价和肺炎链球菌多重PCR 分型方法研究》,复旦大学博士学位论文,2010年。世界卫生组织推荐儿童使用的b 型流感嗜血杆菌结合疫苗(Hib)、肺炎球菌结合疫苗(PPCV7)对降低儿童感染和死亡率意义重大,目前并未被纳入国家免疫规划,需要居民自费接种。2014年全国第二类疫苗接种监测数据显示我国居民自费接种比例最高的就是Hib,每百名出生儿童95.3 剂,显示了极大的需求。②袁平等:《2014年中国第二类疫苗接种监测数据分析》,《中国疫苗和免疫》2016年第2期。

因此,从降低5 岁以下儿童死亡率,提升健康水平来看,普惠性儿童医疗服务的缺口主要是儿童二类疫苗的供需矛盾。学者研究表明,经济状况是二类疫苗接种的重要阻碍因素。③常捷等:《0—3 岁儿童二类疫苗接种情况及影响因素》,《中国公共卫生》2014年第5期。肺炎疫苗(PPCV7、PCV13)虽然目前接种次数较Hib 偏低,④PPCV7 2015年在我国已退市,2020年5月PCV13 首次接种。但这其中有公众对疫苗价格、安全性的顾虑。鉴于肺炎致死率高,应加强科研,提升安全性和降低成本,和Hib 疫苗一起纳入国家免疫规划。按照每剂肺炎疫苗200 元的价格计算,同时考虑接种次数,⑤根据公共卫生专家的意见,Hib 疫苗需要接种3 次,PCV13 需要接种4 次。通过测算,将Hib、PCV13 两种二类疫苗纳入国家免疫规划,每年1500 万出生人口需要的财政投入为210 亿元。

4.儿童保护服务

我国儿童保护体系目前主要有民政部门建立的未成年人救助保护机构和主要关爱困境儿童、留守儿童的基层儿童福利服务体系。2019年我国有未成年人救助保护中心202 个,床位0.8万张,儿童福利机构484 个,床位9 万张。⑥参见《2019年民政事业发展统计公报》。基层儿童福利服务体系中,按照《中国儿童发展纲要(2011—2020年)》的目标,2020年“90%以上的城乡社区建设1 所为儿童及其家庭提供游戏、娱乐、教育、卫生、社会心理支持和转介等服务的儿童之家”。除此之外,民政部统计结果显示,目前每村至少1 名儿童主任,全国67.5 万名儿童主任已经进行了实名登记管理。⑦参见《2019年民政事业发展统计公报》。这个群体主要开展各村(社区)的留守儿童、困境儿童保护工作,2018年留守儿童的规模为697 万,⑧参见《民政部2018年第四季度例行新闻发布会》,国务院新闻办官网:http://www.scio.gov.cn/xwfbh/gbwxwfbh/xwfbh/mzb/Document/1640510/1640510.htm,2018年10月30日。困境儿童数据不详,但普惠性儿童保护服务对象应该扩展至全体儿童。四类服务中,儿童保护服务的缺口最大,但基层基本服务体系已经搭建完成,需要补充讨论的是如何提供服务、提供哪些服务等问题。

四、普惠性儿童福利服务的政策构想与实践路径

普惠性儿童福利服务的构建应避免走入高福利陷阱,以现有资源和路径为依赖,以最小成本实现服务普惠是一种务实的选择。四类服务中,托育服务和学前教育服务的问题主要表现在师资和机构建设方面,目前,教育部已经将扩大学前教育和婴幼儿照护专业的招生规模列入工作规划稳步推进来解决师资问题,因此本研究重点关注机构建设的问题。儿童医疗服务的主要问题是资金缺口,而“预防接种、0—6 岁儿童健康管理”作为国家基本公共卫生服务中的两项,政府承担主要责任,问题的关键是当前财政水平下弥补资金缺口的可承受度以及资金筹措渠道的设计。儿童保护服务方面,基础设施搭建和儿童主任队伍建设基本完成,服务模式选择、服务递送是需要进一步解决的问题。因此,结合国际经验和国内发展实际情况,本研究提出以下四类普惠性儿童福利服务的实践路径。

(一)构建“养老院/儿童福利机构+幼儿园/托育机构”模式,弥补儿童早期托育服务、学前教育的缺口

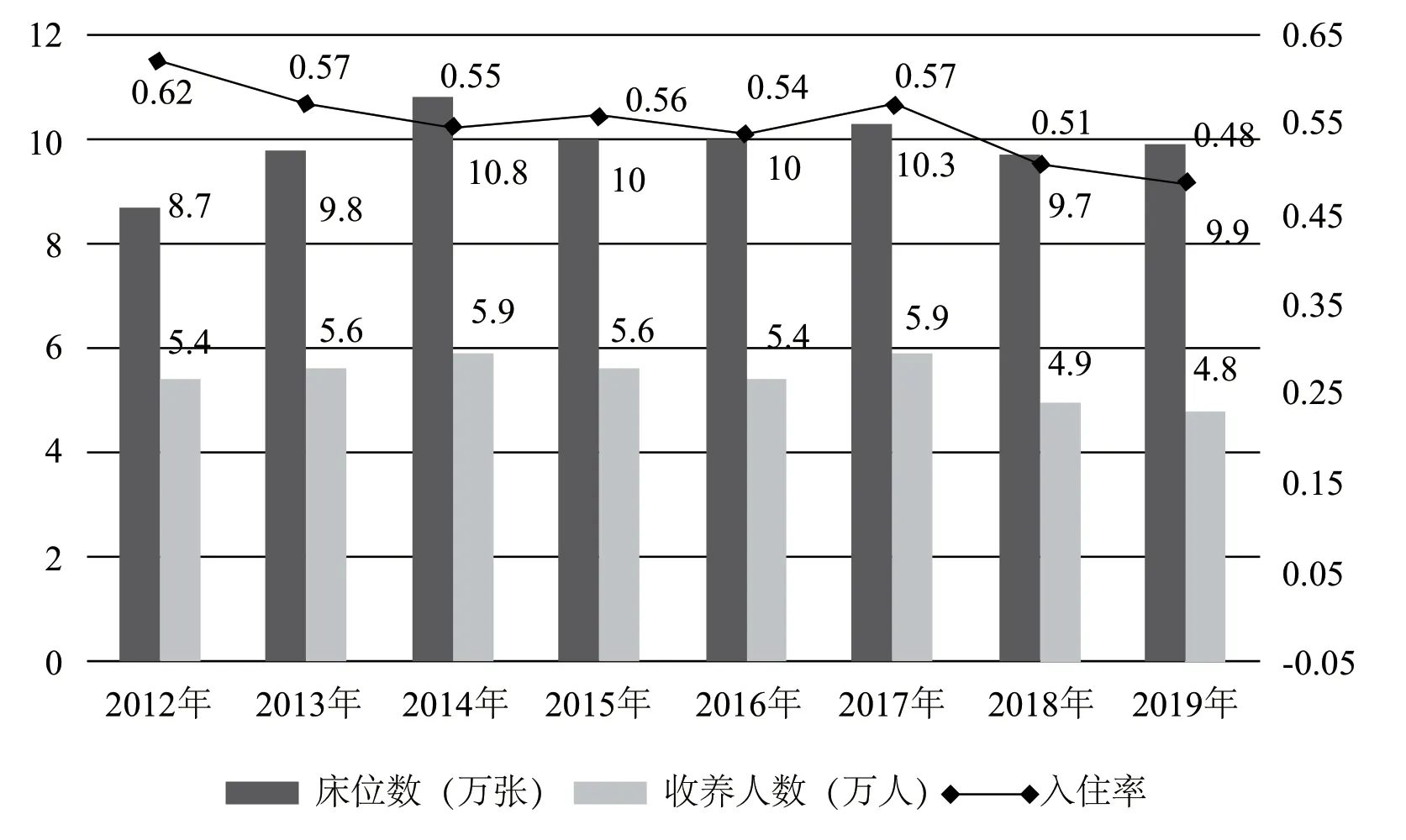

托育服务、学前教育的供给应结合我国学前儿童人口趋势进行长远设计,不宜盲目新建扩张,造成资源浪费。在狭义儿童福利领域,由于经济社会发展,孤残儿童和流浪儿童的数量逐年减少,民政部门原有的儿童福利机构和未成年人救助保护机构床位空置率持续保持在50%左右,约有5 万张空床(见图1)。因此,民政部门推进儿童福利机构的转型升级,服务对象由孤残儿童向困境儿童拓展。但这种转型没有超越狭义儿童福利范围,考虑到学前教育领域“融合教育”的趋势和现有的基础设施空置情况,如果将狭义儿童福利概念向广义儿童福利拓展,将现有资源的服务对象从困境儿童进一步向普通儿童拓展,现有条件下,5 万张空床位可以置换190 万平米建筑面积来供学前教育、托育服务使用。①根据《儿童福利院建设标准》第22 条规定,一、二、三、四类儿童福利院房屋综合建筑面积指标应分别为35—37 ㎡/床、37—39 ㎡/床、39—41 ㎡/床、41—43 ㎡/床,本文取38 平米作为测算标准。

图1 2012年以来我国民政部门儿童福利院和救助保护中心床位建设和利用情况

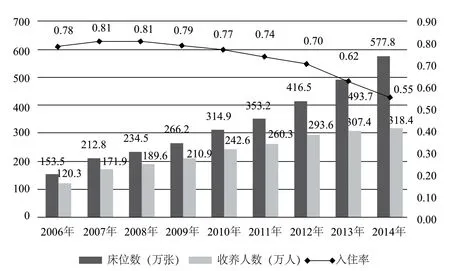

此外,注册登记的养老机构、社区养老机构等各类养老设施的床位空置情况也非常突出。数据显示,2006年以来,养老机构床位空置率不断增加,至2014年,养老机构床位空置率已接近50%(见图2)。2014年后虽然官方并未公布具体数据,但这一现象没有好转。养老机构床位供不应求和高空床率同时存在,说明了我国养老资源配置不均衡,也有养老机构未聚焦养老服务需求的可能。2019年养老机构床位数约为775 万张,按照50%的空床率计算,将近390万张床位及配套资源被浪费。这些空床问题如何解决?在民政领域机构转型的背景下,将儿童福利机构和老人福利机构放在一起统筹考虑,可以作为一种讨论方案,从试点开始探索。

图2 2006年以来我国养老机构床位建设和利用情况

在狭义社会福利概念下,孤残儿童和孤寡老人共同生活的社会福利院就是当前民政领域的一种福利机构形式。将社会福利概念扩展可以发现,我国历史上最早的学前教育机构“庠”,就是既有养老功能又有教育功能的场所。②陈文华主编:《中外学前教育史(第3 版)》,科学出版社,2016年,第4 页。在日本,养老院与幼儿园放在一起规划已经发展较为成熟,如鸟取县的幸朋苑将托儿所与养老院互相融入。西雅图的代际学习中心(Intergenerational Learning Center)将养老院与幼儿园进行融合,截至2015年美国这种代际学习中心已有500家。③朱蓉蓉:《与幼儿园相结合的养老建筑设计研究》,上海师范大学硕士学位论文,2017年。国内养老服务机构恭和苑也于2013年开始实践“养老院+幼儿园”模式,共用硬件设施,实现资源互补,同时在代际学习、情感交流方面也有积极意义。因此,“养老院+幼儿园/托育机构”模式是有历史基础、国际经验和现实需求的,至少可以考虑以试点进行探索。

按照养老机构800 万张床位的基础数据,以20%空床率进行置换,①根据民政部2014年前公布的统计数据和近年来的媒体报道,养老机构的空床率在50%左右。但本研究的构想并非将所有空床均进行置换,而是考虑部分床位的空缺是因为相关设施未满足养老的需求才空置,所以使用20%的空床率置换而非50%。以每床位对应30 平米建筑面积标准测算,②民政部2020年发布的《养老机构等级划分与评定》国家标准实施指南(试行)对建筑面积的评价分为3 档,建筑面积≥35 ㎡/床,得3 分;25 ㎡/床≤建筑面积≤35 ㎡/床,得2 分;建筑面积≤25 ㎡/床,得1 分。本研究以30 ㎡/床的标准进行测算。可置换4800 万平米的建筑面积提供学前教育和托育服务,加上民政部门儿童福利院和未成年人救助保护中心的置换,“养老院+幼儿园/托育机构”的模式能弥补学前教育、托育服务30%左右建筑面积和配套设施的缺口,是一种低成本解决方案。但目前行政管理体制不顺会造成执行障碍,建议从儿童福利发展角度出发,把卫生健康部门负责的0—3岁婴幼儿照护服务和教育部门负责的3—6 岁学前教育划归民政部“儿童福利司”负责,以解决管理难题。儿童福利院和未成年人救助保护中心可以专门为困境儿童或有特殊需要的儿童提供托育服务。

为了发挥“养老院+幼儿园/托育机构”模式的最佳效益,学前教育服务缺口解决方案可以采用中国发展研究基金会的“山村幼儿园”模式,从而留出更多资源解决托育服务缺口。中国发展研究基金会作为国务院发展研究中心组成单位,于2009年开始进行“山村幼儿园”社会实验,以诺贝尔经济学奖获得者阿马蒂亚·森(Amartya Sen)、詹姆斯·赫克曼(James J.Heckman)等专家为顾问,制定干预方案,将村闲置用房进行改造,招募村内志愿者进行培训后提供学前教育服务。这种干预方案成本较低,每名学前儿童每年的费用投入为1500 元左右。①卢迈等:《中国西部学前教育发展情况报告》,《华东师范大学学报(教育科学版)》2020年第1期。至2018年,该项目已在10 省(自治区)建立了2300 所幼儿园,在园幼儿7 万余人,累计受益儿童17 万人。追踪研究结果表明,这种低成本的学前教育干预模式在促进儿童后期学业成绩提升方面的效果仅次于公立幼儿园,高于其他类别的幼儿园,且随着儿童年龄增加,山村幼儿园模式与公立幼儿园的干预效果差距逐渐减小。②赵晨等:《教育精准扶贫:“一村一园”计划对农村儿童学业成绩的长效影响研究》,《华东师范大学学报(教育科学版)》2020年第2期。因此,如果将这种模式用以解决学前教育15%缺口的话,每年的支出为150 亿元左右。在“山村幼儿园”模式解决学前教育缺口的基础上,“养老院+托育机构”的模式最高可以解决托育服务60%的建筑面积缺口。如果留出20%的空间由市场提供服务,剩下的20%则可以通过新建机构、其他机构转型等方法以最小成本填补服务缺口。

(二)扩大国家基本公共卫生服务的免疫规划项目,提高儿童健康服务的普惠水平

生命健康权是儿童的基本权利,5 岁以下儿童死亡率是一个国家健康水平的主要指标。按照《健康中国“2030”规划纲要》,2030年我国5 岁以下儿童死亡率要降低至6.0‰,而2019年我国5 岁以下儿童死亡率为7.8‰,按照表2 预测的5 岁以下儿童8800 万左右的规模,我国大约还要减少16 万例左右5 岁以下死亡儿童。有研究表明,如果将PPCV7 纳入国家免疫规划,10年内可以预防1620 万例肺炎球菌感染和减少71 万例死亡病例。③Shanlian Hu,et al.,"Estimated Public Health Impact of Nationwide Vaccination of Infants with 7-valent Pneumococcal Conjugate Vaccine(PCV7)in China," International Journal of Infectious Diseases,2014,26(C).我国医疗卫生事业正从“治病”为中心转变为“健康预防”为中心,通过增加对基本公共卫生服务的财政投入,将二类疫苗中的重点项目纳入国家免疫规划,降低5 岁以下儿童死亡率,提升国家健康水平是一项效益较高的投资。

2017年《国务院办公厅关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的意见》提出“逐步推动将安全、有效、财政可负担的第二类疫苗纳入国家免疫规划”,因此这项政策构想是符合现实情况的,需要考虑的是相关疫苗的安全性、有效性和财政可负担性。PPCV7 已于2015年在我国退市,由我国自主研发的13 价肺炎球菌多糖结合疫苗(PCV13)于2019年12月获批上市。④任慧梅、李敏:《肺炎球菌多糖结合疫苗的申报现状及药学研发思考》,《药物生物技术》2020年第5期。有研究表明“随着PCV 实现国产化、预期价格下调等因素,中国可考虑将PCV 纳入儿童免疫规划”。⑤中华预防医学会、中华预防医学会疫苗与免疫分会:《肺炎球菌性疾病免疫预防专家共识(2020 版)》,《中国疫苗和免疫》2021年第1期。学者对国外疫苗接种安全性进行梳理后发现,6 周龄开始PCV13 基础免疫程序的安全性较好,⑥李燕等:《6 周龄开始13 价肺炎球菌结合疫苗基础免疫免疫原性、安全性及效果分析》,《中国公共卫生》2018年第11期。Hib 总体安全性较好,不良反应报告发生率在预期范围内,但仍需关注预防接种后急性过敏性反应的发生情况。⑦吴昕等:《国产b 型流感嗜血杆菌结合疫苗的安全性观察》,《应用预防医学》2009年第4期。总体来看,Hib 的安全性已经得到证据支持,且居民接种的比例排名靠前,公众对其安全性是认可的,目前世界卫生组织194 个成员国中仅有中国和泰国未将Hib 纳入国家免疫规划。①张海军、方海:《b 型流感嗜血杆菌疫苗纳入免疫规划的卫生经济学研究系统评价》,《中国疫苗和免疫》2020年第4期。国产PCV13 疫苗获准上市,作为一类新疫苗,尚需更强的证据证明其安全性。此外由于研发成本和生产规模的限制,这项疫苗的价格相对高昂,按照当前的政策要求,将其纳入国家免疫规划还需要更多的时间。但考虑到它对预防肺炎疾病的重要性和降低5 岁以下儿童死亡率的重要意义,政府有必要投入科研力量加快研发,降低成本,论证其安全性,为今后将其纳入免疫规划做准备。

前文测算,将这两种二类疫苗纳入免疫规划每年的财政投入为210 亿元,按照2019年政府卫生支出1.7 万亿的支出规模,这笔财政支出非常有限。需要指出的是,2017年14 种纳入免疫规划的疫苗的财政投入成本为35.64 亿元,②卫健委:《2017年中央财政对免疫规划工作保障经费达35.64 亿元》,中国政府采购新闻网:http://www.cgpnews.cn/articles/44188。本研究对新增两种疫苗所需的财政支出的测算以上限估算,最终支出应该会更少,考虑到国家免疫规划的财政支出责任一贯由中央财政承担,如果新增加的两种疫苗财政支出成本由地方负担部分责任,从财政可负担的角度来看,这项政策构想具有可操作性。

(三)实施社区为本的儿童保护模式,提供普惠性儿童保护服务,激活基层儿童福利服务体系

社会福利领域著名学者吉尔伯特总结了两类主要的儿童保护模式:儿童保护(Child Protection)和家庭服务(Family Service)两种导向。前者把儿童视为服务中心,通过补救性的强制性司法干预将高风险处境中的儿童带离家庭,保护其免受伤害;后者将家庭视为服务对象,通过为家庭提供预防性的服务,促进家庭功能的提升,实现保护儿童的目标。③Neil Gilbert,Combatting Child Abuse:International Perspectives and Trends,Oxford University Press,1997,pp.232-234.在此基础上,2011年Gilbert 总结了一种新的儿童保护取向,即儿童焦点导向(Child-focused Orientation)。参见李莹、韩文瑞:《我国儿童保护制度的发展与取向:基于国际比较的视角》,《社会建设》2018年第4期。有学者在对儿童保护和家庭服务两种取向批判分析的基础上,提出了社区为本的儿童保护模式。他们认为个体化(Individual Approaches)的儿童保护模式是一种狭义的专业主义的儿童保护模式,这种个案运作的服务模式是超负荷的,而如果提高服务门槛,则会将更多儿童置于危险之中,而且专业主义的儿童保护模式也减少了普通民众和社区非正式资源在儿童保护中的参与。④Norma Baldwin,"Community Prevention of CSA:A Model for Practice," in Sarah Nelson,Tackling Child Sexual Abuse:Radical Approaches to Prevention,Protection and Support,Bristol University Press,2016.而旨在为家庭提供支持,提升家长育儿技巧的家庭服务模式,也遇到了挑战:人们意识到,负面的社区环境会消解掉善意父母的努力,营造良好社区环境来支持父母的角色,这方面的公共支出将是一种投资回报更高的策略。⑤Deborah Daro,Kenneth A.Dodge,"Creating Community Responsibility for Child Protection:Possibilities and Challenges," The Future of Children,2009,19(2).

这种社区为本的儿童保护模式也得到我国学者和官员的推崇。⑥雷杰、邓云:《“社区为本”的儿童保护服务本土化模式创新——以佛山市里水镇“事实孤儿”保护项目为例》,《青年探索》2016年第3期;乔东平等:《中国儿童福利政策新发展与新时代政策思考——基于2010年以来的政策文献研究》,《社会工作与管理》2019年第3期;贺连辉、陈涛:《我国社区儿童保护和服务机制发展新走向》,《中国青年社会科学》2018年第3期。我国儿童保护制度设计为社区为本的儿童保护模式提供了可能。近年来,在针对孤儿、流浪儿童的机构保护模式外,为了保护留守儿童、困境儿童等群体,社区取向的儿童保护制度设计愈发明显。自2015年试点社区儿童福利主任机制和基层儿童福利服务体系建设以来,至2019年底,我国已建立了一支拥有67.5 万名社区儿童主任的队伍,全国有儿童之家(或儿童中心)28.9 万个,社区服务中心(站)25.2 万个。①详细数据来源于国家统计局2020年12月发布的《2019年<中国儿童发展纲要(2011—2020年)>统计监测报告》。未来依托这些资源面向社区提供儿童保护服务的可行性极高。如果每个社区每年投入3 万元经费,②部分地区政府购买儿童保护服务经费的规模为每个儿童之家2—3 万元。例如,在钦州妇联推出的“儿童之家”政府购买服务项目中,4 所“儿童之家”可获经费9 万元。参见《2019年“儿童之家”政府购买服务项目公告》,钦州市政府官网:http://www.qinzhou.gov.cn/zwgk_213/zfcg/cgxm/201904/t20190402_2134733.html,2019年4月2日。以项目制运作社区为本的儿童保护模式,营造良好的社区环境,同时给儿童主任适当的工作津贴,这项普惠性服务每年的资金投入为200 亿左右。

需要指出的是,200 亿的资金投入并非新增经费,政府购买服务已经成为公共服务供给的重要方式,各级财政每年都投入大笔经费购买服务,这些服务中,以儿童为服务对象的项目已成为关注重点。③如《财政部民政部关于通过政府购买服务支持社会组织培育发展的指导意见》(财综〔2016〕54 号)明确了优先购买民生保障、社会治理、行业管理、公益慈善等领域的公共服务。推进普惠性儿童保护服务,政府在购买服务的目录中加以明确,将之前碎片化服务加以整合,这种服务模式具有可行性。此外,福利彩票公益金也可以负担部分经费。在我国当前的政策体系中,老年人整体作为一个重点关注的群体被投入了大量资金,而儿童福利的资金投入还相对不足。2019年福利彩票公益金对基层儿童福利服务体系和儿童保护救助的支持在4.8 亿元左右,占民政部当年可使用福彩金的12.5%左右,其中儿童福利项目经费为老年福利项目经费的40%左右。④根据民政部2019年度彩票公益金使用情况公告(民政部公告第482 号)相关数据计算。在“一老一小”两个群体中,解决养老问题是现实迫切需求,投资儿童则是更长远的国家发展战略,2020年后,政府适度调整、平衡“一老一小”相关财政支出结构,可以为普惠性儿童保护服务争取更多资金投入,推动儿童福利和保护从服务体系搭建转向服务项目递送。

五、讨论

在“部分普惠”儿童福利理念下,本文基于供需分析对2020年后我国发展高质量的儿童福利服务提出了解决方案。考虑政府改革的路径依赖特点,选择当前政策关注的4 个服务领域,对普惠性托育服务、学前教育服务、儿童健康服务、儿童保护服务的发展模式进行了讨论和可行性论证。实际上,国内已有学者对儿童福利服务的普惠化进行过某种程度的论述,⑤谢琼:《中国儿童福利服务的政社合作:实践、反思与重构》,《社会保障评论》2020年第2期。也有少量研究以供需视角分别对托育服务、学前教育服务、儿童医疗服务的缺口进行了测算并提出了政策建议。⑥杨顺光等:《“全面二孩”政策与学前教育资源配置——基于未来20年适龄人口的预测》,《学前教育研究》2016年第8期;赵佳音:《“全面二孩政策”背景下全国及各省市学龄人口预测——2016 至2025年学前到高中阶段》,《教育与经济》2016年第4期;王玺、姜朋:《基于PDE 模型的儿童福利供给财政缺口及保障机制研究》,《中国软科学》2017年第6期。相比这些研究,本文将相关服务置于广义儿童福利的视角下进行了系统的阐述,强调普惠性儿童福利服务的道德价值、投资价值和战略价值,在供需分析的基础上提出了上述3 项政策构想。本文更进一步的贡献在于在提出政策构想后讨论了其可操作性。当然,作为较早提出的“构想”,还需要学术界共同的讨论和完善。

全面消除绝对贫困后,我国已经进入经济社会高质量发展的后2020时代。受新冠肺炎疫情和国际竞争格局影响,2020年我国一季度实际GDP 同比下降6.8%,虽然2020年全年GDP依旧同比增长2.3%,但GDP 增速放缓的经济“新常态”如何支撑社会的“高质量发展”?本文提出的3 项政策构想是否不合时宜?经济压力下削减社会福利支出在西方国家有过经验教训,近年来国际经济形势低迷,一些西方学者也在经济状况下行背景下思考政府如何更好地决策。虽然本研究基于儿童经济学框架的启发,力求通过谨慎分析儿童福利事业发展的现实路径基础和可能的财政投入规模来论证相关建议的可行性,但这3 项政策设想仍然需要通过政策试验进行服务项目的经济和社会效益检验,最终为顶层设计和决策提供“投入-产出”的进一步证据支撑。

作为政策构想,本研究在儿童经济学的框架下做了初步的成本分析,后续的试点和评估环节同样可以在此框架下对现有的儿童福利政策试点模式进行改进。与其他政策试点一样,我国适度普惠型儿童福利模式试点工作于2013年开始,这种试点主要是对工作模式的检验,并不注重成本收益的量化分析,并且由于试点初期政策内容模糊性和地方政府“晋升锦标赛”的利益驱动,很容易使试点出现偏差。从儿童经济学框架出发,首先进行干预方案设计,设定测量指标,建立大数据平台,服务过程中及时收集信息,验证服务的成本收益情况,将对政策科学产生重要意义,值得我国在实行政策试点工作方面借鉴学习。实际上中国发展研究基金会“山村幼儿园”“惠育中国”“贫困地区儿童早期发展项目”等社会实验就是这种“儿童经济学”框架下的尝试。本研究提到的3 个政策构想,也可以从社会实验开始。

需要承认的是,3 项政策构想中的前两项均是在儿童福利学界首次提出,尤其是以“养老机构/儿童福利机构+幼儿园/托育机构”模式解决服务缺口的构想,它涉及不同部门之间的利益协调、权责分割,在现有管理体制下也许会被批评或质疑。但儿童福利领域“九龙治水”的问题已是学界共识,更高级别的儿童福利管理机构的设立以及部门间的重组也是多数学者的期待。①如刘继同对副部级的国家儿童福利与家庭福利局的构想。参见刘继同:《中国儿童福利时代的战略构想》,《学海》2012年第2期。万国威等对民政部儿童福利司建设策略及儿童福利制度转向的讨论。参见万国威、裴婷昊:《迈向儿童投资型国家:中国儿童福利制度的时代转向——兼论民政部儿童福利司的建设方略》,《社会工作与管理》2019年第4期。消除绝对贫困后,高质量的经济社会发展需要何种政府组织体系支撑其治理是另一个研究课题,5年一次的政府机构改革将会给出答案。2021年6月17日,发改委、民政部、卫生健康委联合印发《“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案》,其中对托育服务的一个规划是新建或利用现有机构设施和空置场地改建、扩建一批托育服务机构。跨部门的联合发文和具体的规划方向意味着这项政策构想具有可行性。