农村家庭慢性贫困的生成机制及跨代弱势累积研究

霍 萱

一、问题的提出

20世纪80年代以来,以亨廷顿、雷恩沃特、威尔逊等为代表的学者发现,贫困开始以新的形式呈现出来,贫困者的特征由基本生活难以满足转变为无法达到当时所在社会的平均生活水平。①Peter Townsend,"The Meaning of Poverty," The British Journal of Sociology,2010,61(S1).与此同时,贫困开始逐渐固化于一些特定群体,呈现出时间上的持续性,由此构成丰裕社会下的一个“底层阶级”(underclass)。20世纪90年代,全球对贫困问题的关注从发达国家延伸到发展中国家,发展中国家贫困呈现出长期的绝对性物质匮乏被广泛关注,由此提出慢性贫困概念。更重要的是,在全球极端贫困人口大幅度减少的背景下,2000年处于慢性贫困的人口,如今他们还有大量依旧贫困。现有的反贫困经济社会政策被指责只帮助了“容易救助的人”,②David Hulme,Andrew Shepherd,"Conceptualizing Chronic Poverty," World Development,2003,31(3).而慢性贫困者却成为“剩余的另一半”。③Amanda Lenhardt,Andrew Shepherd,What Has Happened to the Poorest 50%?,Brooks World Poverty Institute Working Paper,2013,184.目前,慢性贫困困扰着全球上亿人口,他们自身的脆弱性和遭受的多重剥夺,使贫困如“癌症”一样顽固。

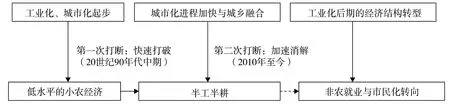

我国贫困问题主要集中在农村,20世纪80年代伴随非农就业机会在相对发达的农村地区出现,以及其后开始的大规模工业化、城市化进程,打破了长期以来仅能维持温饱的小农经济状态,具有“益贫”性质的经济增长和经济结构调整促进农村家庭劳动力实现产业流动,通过从农业部门向生产率和工资水平都更高的非农部门转移,从而打破了小农经济的低水平发展陷阱并实现向上流动。与此同时,有一部分农村家庭由于难以利用工业化、城市化发展提供的机会,变为这一进程中的落后者,并逐渐形成一个具有较高脆弱性的农村社会底层,农村社会由此走向分化。这构成了本文的研究对象——农村慢性贫困家庭。对于这部分家庭来说,长期经济状况低下带来的影响在目前工业化、城市化加速发展与调整的背景下尤为突出。

在这样的背景下,本文将对农村慢性贫困家庭的分析置于中国快速的工业化、城市化发展背景中,关注这一发展过程对农村家庭生命历程变迁的影响,以及在此基础上导致的家庭贫困状态的打断、维持和跨代累积,由此揭示农村家庭慢性贫困背后的生成机制,有助于通过系统干预帮助慢性贫困群体走出贫困陷阱。

二、慢性贫困的理论解释

目前,国外关于“慢性贫困”问题的解释被置于多重研究脉络下,并形成了慢性贫困解释的资源视角、关系视角与文化视角。资源视角是解释慢性贫困最传统的视角,强调慢性贫困是由于资源和资产匮乏引起的福利水平长时间低下,由此陷入了一种低水平均衡的“陷阱”,最近的研究进一步将慢性贫困者的实际生活情景和贫困带来的反馈效应纳入分析,从而将“脆弱性”概念引入了传统资源视角的解释中。

慢性贫困的关系视角强调贫困具有关系属性,是通过优势者和劣势者之间、以及经济上安全者和不安全者之间的不对等联系产生的。该视角认为对贫困的理解无法通过对于贫困者的孤立研究而获得,因而同样反对简单将贫困视为社会排斥和边缘化的后果,将社会分为排斥者和被排斥者的静态的、相对的观点应让位于动态的、基于关系的分析。①George Kandylis,"Levels of Segregation,Lines of Closure:The Spatiality of Immigrants' Social Exclusion in Aathens,"Local Economy,2015,30(7).通过将慢性贫困置于社会结构和社会过程中进行考察,关系视角将贫困对象视为社会整体的一部分。

文化视角常常认为贫困者乃至贫困者生活的社区都存在一种不同于主流价值的亚文化,这种文化会体现为具有偏差的态度、价值和行为,并且会代代相传。目前,关于贫困文化与慢性贫困的关系产生了两种解释的路径和方向,一种路径沿袭了刘易斯传统的贫困文化视角,认为穷人之所以难以摆脱贫困是因为他们被这种与主流文化相对脱离的贫困亚文化所束缚,并表现为一种对贫困的适应状态。而目前越来越得到认同的是另一种路径,即从穷人的心理角度去探讨穷人安于现状或陷入“贫困文化”而消极行动的原因。②吴高辉、岳经纶:《面向2020年后的中国贫困治理:一个基于国际贫困理论与中国扶贫实践的分析框架》,《中国公共政策评论》2020年上卷。

本文认为,以上三种理论视角为开展我国农村慢性贫困研究奠定了基础,但在用于分析我国农村慢性贫困问题时存在不足。中国的农村慢性贫困问题产生于特殊的社会经济背景和制度条件中,并不断被快速的宏观变迁所型塑。为此,本文将对农村家庭慢性贫困的分析嵌入于工业化、城市化快速发展的宏观背景下,通过考察农村家庭在这一背景下的生命历程变迁,由此带来对家庭贫困状态的持续性影响,形成研究农村慢性贫困问题的多层次分析框架。

三、生命历程理论与农村家庭变迁

(一)生命历程理论的视角与整合

传统的社会学研究将宏观社会结构及其变化与微观生活模式割裂研究。20世纪60年代,以社会学家埃尔德为代表的研究者们在年龄分层理论和世代(cohort)等概念研究的基础上提出生命历程理论,由此打破了以往宏观与微观分离的研究路径,开创了把宏观社会变迁与个体生活联系起来的研究传统,并设立了通过研究社会变迁对个体生活经历的影响来研究变迁的一套方法。①[美]G.H.埃尔德,田禾、马春华译:《大萧条的孩子们》,译林出版社,2002年,第420-469 页;Glen H.Elder,"Time,Human Agency,and Social Change:Perspectives on the Life Course," Social Psychology Quarterly,1994,57(1).此后,在埃尔德提出的传统生命历程理论视角基础上,在欧洲发展出了生命历程的制度化视角,并由欧兰德和丹尼佛实现了不同视角间的整合,在这种整合性发展中提出了“生命历程的分层化”(stratification of the life course)和“生命历程过程中的分层化”(stratification over the life course)。②Caroline Dewilde,"A Life-course Perspective on Social Exclusion and Poverty," British Journal Sociology,2010,54(1).由于生命历程理论将个体的生命历程看成是更大社会力量和社会结构的产物,超越了社会生活研究中宏观分析与微观分析的长期隔离状态而具有动态视角。这一理论后来用于贫困研究,进而对以往以社会阶级、出生和社会化等对于贫困的静态决定论解释提出质疑。

(二)农村家庭生命历程变迁

1.生命历程“第一次打断”与农村社会分化

长期以来,农村家庭作为一个小型经济单元受限于土地,通过小规模的农业生产,以自给自足的形式维持着基本生存意义上的温饱。20世纪90年代中期,全国范围内工业化、城市化的起步与发展产生的“时期效应”对小农经济的生产生活形态带来冲击。一方面,在宏观层面,经济结构的调整和国家对于劳动力流动限制的放开,工业化、城市化通过创造有利的机会结构而为农村劳动力提供非农就业机会,这些新产生的就业机会主要分布于对技能水平要求较低的劳动密集型加工制造业,并由此带动相关建筑业和服务业的发展,因具有较低的进入门槛而容易为农村劳动力获得,经济发展与经济结构呈现出“益贫性”;另一方面,新产生的机会结构对农村家庭生产和生活产生影响,宏观变迁与农村家庭拥有的资源禀赋、结构特征以及所生活的社会条件相互作用,使许多农村家庭通过充分发挥能动性而对家庭内部生计策略进行调整,通过将主要劳动力转移到生产率和工资水平都更高的非农部门,摆脱了小农经济的低水平发展状态,农村家庭也被日益卷入一个“小农经济+市场经济”的混合体系中,“半工半耕”成为主要的生产生活形态,其中传统的农业生产继续保持着维持家庭基本温饱和风险分担功能,收入的提高和资本积累则依赖于非农就业。

然而,工业化、城市化的快速发展在帮助大多数农村家庭实现向上发展的同时,也分化出一部分家庭,他们由于个体因素和所处社会条件等限制难以利用这一机会,仍然保持了原本的生产生活形态。可见,工业化、城市化对农村家庭生命历程带来的结果是:农村家庭生命历程由较为统一的结构形态形成差异,带来的后果是农村社会内部家庭经济状况的分化,一方面是大部分家庭实现了低水平贫困陷阱的打破,另一方面则是少部分家庭贫困状态维持。

2.“第二次打断”的出现与贫困状态维持

经过20 多年的稳定发展,进入2010年以来,我国工业化、城市化开始进入加速发展与调整时期,表现为城市化进程加快和城乡融合。基于现代职业分工的城乡统一劳动力市场逐步形成,“半工半耕”的生产生活形态在这一变化下加速消解。与此同时,工业化发展开始进入后期,经济结构调整使经济发展的“益贫”性质削弱。

第一次打断的后果及过往经历,通过影响分化后农村家庭在新背景下采取适应性的家庭策略,进一步改变农村家庭已经形成的差异化生命历程。这对家庭贫困状态的影响在于:不但通过进一步影响农村家庭生计策略的调整导致分化基础上的贫困/非贫困状态维持,更通过家庭内部包括资源使用和分配等在内的生活关联机制影响子代个体生命历程的发展,并在劳动力市场变化、教育制度等共同作用下对子代未来的竞争力产生重要影响,造成跨代优势累积和弱势累积,从更长的时间段导致家庭贫困/非贫困状态的延续(参见图1)。

图1 工业化、城市化发展和农村家庭生命历程的两次打断

四、生命历程变迁下农村家庭慢性贫困的生成机制

(一)农村家庭慢性贫困生成机制的研究框架及假设

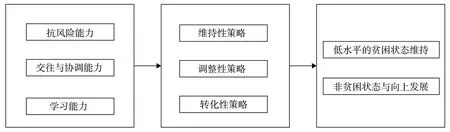

在农村家庭生命历程经历“第一次打断”后,农村有一部分家庭仍陷入慢性贫困陷阱中,农村社会由于已经产生分化,新的宏观变化将对分化后的农村家庭产生不同影响。本文通过实证考察农村家庭在面对工业化与城市化加速发展与调整中,如何进一步对家庭生计策略进行调整,以及这种调整对贫困结果的影响,从而形成生命历程变迁背景下慢性贫困生成机制的研究框架。由于关于宏观变迁背景下个体的行动过程选择与结果分析涉及多方面影响因素,包括个体因素和实际生活条件的限制,这都影响了农村家庭在改变的机会结构中能动性的发挥。本文引入生计资本作为一个整体性的分析框架,该框架关注在特定的情境下,个体的能力和资源禀赋(概念化为生计资本)如何能够转化为特定的生计策略并导致积极或消极的结果。①Robert Chambers,Gordon R.Conway,Sustainable Rural Livelihoods:Practical Concepts for the 21st Century,IDS Discussion Paper,1992,296.

为使分析可操作化,本文借鉴生计恢复力(livelihood resilience)概念,识别出具有三种不同属性和功能的能力(capacity)——抗风险能力、交往与协调能力、学习能力,并将每个能力分解为若干指标。抗风险能力指系统(这里指家庭)可承受的变化或扰动,并保持原有功能和结构的属性。交往与协调能力指权力机构、社会网络组织、社会交往范围等对生计策略构建的影响。学习能力指个体为了开发和挖掘组织潜在所需知识和技能,通过不同渠道转移知识,模仿、改进和创造组织与环境相适应的胜任力。①杜巍等:《农业转移人口市民化意愿:生计恢复力与土地政策的双重影响》,《公共管理学报》2018年第3期;胡汉辉、潘安成:《组织知识转移与学习能力的系统研究》,《管理科学学报》2006年第3期。

从生计策略调整角度来看,工业化、城市化的加速发展与调整对于分化后的农村家庭而言是机会和风险并存,各维度能力缺失的农村家庭会面临主观和客观上将劳动力向非农部门转移的障碍。具体来看,对于农村家庭来说,抗风险能力是生计策略进行调整的基础性条件,抗风险能力意味着如果实现从农业部门向非农部门转移,农村人口能够有效利用自身的各类资本和资源禀赋应对传统风险和流动中产生的新风险。如果没有足够的抗风险能力,一般来说,家庭很难做出流动性决策。交往与协调能力是实现生计策略调整的前提,基于农村生活条件,该能力依赖于农村家庭内部系统的分工和家庭整体与外部行为主体之间的交往,强调家庭与所处环境和家庭成员的内部互动,由此实现资源的整合、配置与共享,以及实现信息交流和交易成本的降低,在劳动力从农业部门向非农部门转移中发挥链接和桥梁作用。学习能力是工业化、城市化新背景下实现更高质量流动和融入城市的关键,指知识和技能的交流、具有较高知识贮备的人力资本并从以往经历中获取的经验等。②Ifejika Speranza,et al.,"An Indicator Framework for Assessing Livelihood Resilience in the Context of Social–ecological Dynamics," Global Environmental Change,2014,28;Victor Nee,"A Theory of Market Transition:From Redistribution to Markets in State Socialism," American Sociological Review,1989,54(5);程名望等:《人力资本积累与农户收入增长》,《经济研究》2016年第1期。

农村家庭进一步依赖所拥有的三种能力及差异,采取三种不同类型、具有递进关系的生计策略:维持性策略、调整性策略和转化性策略。在中国农村中,采取维持性策略的家庭以农业生产为主,采取调整性策略主要维持“半工半耕”的生计模式,转化性策略主要包括制度性迁移的“农民市民化”和行为性迁移,前者指举家进城并获得城市居民户口,后者指举家迁移者,但保留原户籍,这部分家庭具有较强的、适应非农劳动力市场竞争的能力,总体上能够较为体面地依靠非农就业维持全家生活。

根据图2 研究框架和以上分析,本文形成如下研究假设:

图2 生计恢复力的三个维度、生计策略类型与贫困结果

假设1:抗风险能力越强的农村家庭,陷入贫困,尤其是慢性贫困的可能性越低;反之,抗风险能力越弱,陷入贫困、尤其是慢性贫困的可能性越高。

假设2:交往与协调能力、学习能力的强弱影响生计策略的调整,进而影响到贫困结果。

假设2.1:交往与协调能力越强的农村家庭,越倾向于选择调整性策略或转化性策略,进而陷入贫困、尤其是慢性贫困的可能性越低。

假设2.2:交往与协调能力较强,而学习能力较弱的农村家庭,倾向于选择调整性策略;学习能力越强的农村家庭,越倾向于选择转化性策略,进而陷入贫困、尤其是慢性贫困的可能性越低。

假设2.3:交往与协调能力和学习能力都较弱的农户,倾向于选择维持性策略,进而陷入慢性贫困的可能性越高。

假设3:农村家庭劳动力非农就业决策会受到预期收入和潜在风险的双重影响,因而抗风险能力、交往与协调能力、学习能力之间存在相关性。

假设3.1:抗风险能力弱的家庭,更倾向于选择保守的维持性策略,进而容易陷入低水平的慢性贫困陷阱,这对应了脆弱性的反馈效应。

假设3.2:生计策略的调整影响抗风险能力的积累,保守的生计策略不利于抗风险能力的提高。

(二)农村家庭慢性贫困生成机制分析

1.数据来源与研究步骤

本文利用中国家庭追踪调查(CFPS)2010年到2018年、每间隔一年收集的、跨越8年的五期面板数据,本部分的分析对象是每一轮都参加CFPS 调查的所有4860 户农村家庭。①CFPS 调查由北京大学中国社会科学调查中心执行,样本覆盖25 个省/市/自治区,能够代表中国除香港、澳门和台湾外总人口的95%,调查对象包括样本家户及其中的所有家庭成员。从调查时间来看,CFPS 在2008 和2009年于北京、上海、广东三地分别展开了初访和追访工作,并于2010年开展正式访问,追访工作每两年进行一次。其中,关键变量包括三类:核心自变量为生计恢复力的三个维度——抗风险能力、交往与协调能力、学习能力;中介变量为家庭生计策略调整类型——维持性策略、调整性策略和转化性策略;因变量为观测期内的贫困结果,包括从不贫困、暂时性贫困和慢性贫困家庭三类,贫困线采用调查省份在各年度的农村低保标准。从不贫困指五期调查家庭人均收入均高于低保标准,暂时贫困包括短暂贫困和偶然性贫困,慢性贫困包括总是贫困、持续性贫困和复发性贫困,其中慢性贫困家庭样本为334。②除了5期都为贫困的农村家庭作为“总是贫困”被划定为农村慢性贫困家庭外,其他贫困类型的划定中参考了三个标准:贫困时段的多少、每一个贫困时段的时长以及非贫困时段的时长,由此形成了五种贫困类型,其中单一时段有三种类型:一是短暂贫困,即只有一个短暂的贫困时段,并且仅持续1 到2 个调查期,考虑到CFPS的调查周期,即基本能在3年内脱离贫困的家庭;二是持续性贫困,持续3 个及以上调查期的贫困,但在调查期间总有1年不贫困,即至少在5年内都较为贫困,符合慢性贫困研究中心最基本的5年定义;三是总是贫困,即在调查期限内一直贫困。多贫困时段被分为两种类型,一是偶然性贫困,反复的贫困经历,但每一次仅持续一期;二是复发性贫困:多个贫困时段,且有一些时段超过了一期。

本文按照顺序对以上三组研究假设进行验证。第一,运用多元logit 模型,在控制相关变量的基础上,验证抗风险能力对不同贫困结果的直接影响,以对假设1 进行验证;第二,通过中介分析法,验证交往与协调能力和学习能力、三种生计策略类型和贫困结果之间的关系,以对假设2 进行回答;①Reuben M.Baron,David A.Kenny,"The Moderator-mediator Variable Distinction in Social Psychological Research,"Journal of Personality and Social Psychology,1986,51(6).第三,在前两步分析的基础上进行整合,通过交互效应验证三种能力之间的关系及对生计策略和贫困结果的影响,以形成工业化、城市化发展背景下,家庭层面慢性贫困陷阱何以产生的完整链条。

2.农村慢性贫困家庭的形成过程

在工业化、城市化发展背景下描述和解释农村慢性贫困生成的内在机理、根本动因和影响因素。通过以上分析,本文发现,慢性贫困家庭既缺乏摆脱贫困的基础,也缺乏向上发展的基本条件,并且两者相互作用。

第一,由于抗风险能力弱,慢性贫困家庭在传统生产生活风险与工业化冲击的背景下呈现出风险应对能力不足的高度生存脆弱性,不仅导致其生活水平在潜在冲击下具有进一步下降的可能性,这种脆弱性带来的反馈效应也导致慢性贫困家庭倾向于采取保守的生计策略,进而难以在转型背景中进行有效的生产活动调整。

第二,由于缺乏基本的交往与协调能力和学习能力,慢性贫困家庭呈现出发展脆弱性,不利于其通过自身赚取足够的经济资源并由此形成经济资本、社会资本等的积累,这反过来又会进一步导致生存脆弱性的发生。

第三,从最终结果来看,生存脆弱性与发展脆弱性相互影响,使慢性贫困家庭呈现出低水平向下发展的趋势,并导致长期的资源低下和内生动力的逐渐丧失。

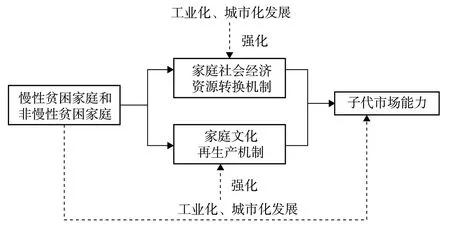

(三)生命历程变迁下的农村慢性贫困与跨代弱势累积

基于对生命历程变迁下农村家庭慢性贫困生成机制的分析结论,进一步考察宏观变迁如何由家庭这一中介对子代个体生命历程的发展产生影响。例如,工业化、城市化改变了农村家庭间的资源分配状况,与在分化中实现向上发展的农村家庭相比,处于低水平发展陷阱的慢性贫困家庭长期资源匮乏,造成对子代成长与发展过程进行经济资源投入的客观能力不足。与此同时,在经济结构调整背景下,伴随着对人力资本等市场能力要求变高,人力资本投资时间变长,回报的不确定性也在增加,进一步削弱了抗风险能力较弱的慢性贫困家庭对子代教育投资的意愿和动力,家庭决策使家庭内部的资源使用与分配更不利于子代发展。同时,由于学习能力低下,慢性贫困家庭也难以对子代进行充分的文化资本投入,经济资源和文化资本投入的缺失使慢性贫困家庭对子代的生命历程发展和关键转折期的选择产生不利影响,并在教育制度、劳动力市场制度等因素的共同作用下造成子代未来的竞争劣势。由此,通过跨代弱势累积造成贫困状态在更长时间段内的延续。

五、慢性贫困家庭中的儿童与跨代弱势累积

(一)农村家庭分化基础上跨代弱势累积的研究框架

从目前工业化、城市化发展的阶段性特征来看,城乡一体化基础上现代职业分工逐步形成,工业化后期的经济结构调整使经济活动中资本和技术密集型岗位增量扩张,同时产业部门内部调整进一步导致传统依赖于低技术劳动力的经济部门衰弱和现代经济部门发展。在此背景下,劳动力市场的成功和未来经济地位的获得愈发依赖于以人力资本等衡量的市场能力,教育回报的上升带来人力资本影响职业获得的重要性逐步增加,①吴愈晓:《社会分层视野下的中国教育公平:宏观趋势与微观机制》,《南京师大学报(社会科学版)》2020年第4期。并进而决定未来的经济收入水平。

从子代个体生命历程发展的角度,本文借鉴儿童发展领域相关研究,关注在工业化、城市化起步发展后仍处于低水平均衡的农村慢性贫困家庭,对于子代人力资本和非认知能力等衡量未来市场能力的关键发展结果产生影响的家庭微观机制和动态过程,并与非慢性贫困家庭对比,这些发展结果对子代生命历程关键转折期的升学/择业选择和经济地位获取具有重要影响。根据数据可得性,将考察的时间点放在子代10—18 岁阶段,在对于这一年龄阶段的动态考察中,对义务教育阶段结束后的就业/升学选择这一转折事件给予特别关注。

本文将家庭贫困对子代人力资本和非认知能力发展过程和结果产生影响的微观机制分为两类:家庭社会经济资源转化机制和文化再生产机制。②李煜:《制度变迁与教育不平等的产生机制——中国城市子女的教育获得(1996—2003)》,《中国社会科学》2006年第4期;吴愈晓:《社会分层视野下的中国教育公平:宏观趋势与微观机制》,《南京师大学报(社会科学版)》2020年第4期。这些机制伴随着儿童的成长过程持续发挥作用,并在儿童的不同成长阶段扮演着不同角色;同时,前一阶段的发展结果将对后一阶段产生持续性累积影响,由此共同推进贫困与非贫困家庭跨代弱势/优势累积的产生。与此同时,鉴于工业化、城市化的发展和农村劳动力流动的现实,与未考虑宏观结构变迁相比,正在进行中的城市化进程加快和经济结构调整可能对于家庭社会经济资源转化机制和文化再生产机制产生影响,体现在强化这些机制的作用效果(参见图3)。

图3 跨代累积弱势的产生路径与机制

(二)跨代弱势累积的产生

1.研究假设

本文从儿童发展的角度考察两个问题,第一,从子代生命历程的发展过程看,慢性贫困家庭的儿童与其他家庭中的儿童在教育发展成就和非认知能力方面的各阶段发展结果是否有差异,这种差异是否随时间在扩大,并从最后关键转折期的选择性结果,如升学、择业等方面进一步体现出来?第二,如果衡量未来关键市场能力的发展结果伴随时间变化在扩大,那么对于儿童来说,优势/弱势累积过程背后的机制为何?

由此,本文提出假设1:慢性贫困家庭与非慢性贫困家庭儿童的教育发展成就和非认知能力表现有差异,这种差异伴随孩子的成长在扩大;不断扩大的发展结果差异将最终对儿童的升学/就业选择产生显著影响。

如果假设1 成立,本文进一步提出假设2:与其他家庭相比,农村慢性贫困家庭对于子代的经济资源投入较低,由此导致其在各个阶段较差的教育发展成就和非认知能力发展水平,以及假设3:与其他家庭相比,农村慢性贫困家庭对于子代的文化资本投入较低,由此导致其在各个阶段较差的教育发展成就和非认知能力发展水平。

最后,由于本文对同一个出生世代的儿童进行基于生命周期的考察,因而认为在优势/弱势累积的发展过程中,不同机制发挥作用的时间不同。由此,参考已有研究,提出假设4:文化再生产机制在儿童早期发展中的作用较大,伴随儿童长大,社会经济资源转化机制的作用在变大。

2.数据来源和研究步骤

为了扩大样本量,本文纳入CFPS2008 和2009年的试调查数据,并假设2008年处于10 周岁的儿童和2010年处于10 周岁的儿童可近似看作同一个世代。由此本部分使用CFPS 从2010年到2018年跨期8年的全部5期观测数据(预调查采用2008—2016年数据),瞄准调查初期处于10 周岁,并于最后一期长到18 周岁世代儿童,共涉及儿童414 名。这些孩子成长于21世纪的前20年,将会成为未来受经济结构调整影响最大的一代人。

本文通过两步骤分析来回答两个研究问题:

第一,为了从儿童个体生命历程发展的角度展示跨代优势/弱势累积的发生过程,本文通过回归分析估计了慢性贫困家庭和非慢性贫困家庭在每一个观测期,儿童在教育发展成就和非认知能力表现方面的平均结果,主要关注点在于这种平均结果在初期的差异是否随着时间扩大、缩小或保持稳定。在这一步,本文还考察了家庭所属的贫困类别与儿童18 岁时的升学/就业结果之间的关联。

第二,本文的重点在于进一步分析跨代优势/弱势累积过程背后的机制。本文先通过理论构建模型,其后用结构方程模型予以拟合。从个体生命历程的动态发展过程出发,家庭对于儿童发展的影响可以表现为三种效应:因果效应、选择效应和路径依赖效应。在本文的研究中,教育发展成就和非认知能力被看作是发展健康的表现,并会影响到成年时期的劳动力市场参与状况、收入情况和社会经济地位获取。根据因果效应,家庭贫困状况通过经济资源和文化资本的投入影响了儿童的发展结果。根据选择效应,体现为教育发展成就和非认知能力的儿童发展结果会影响成年时候继续接受教育或就业的选择。路径依赖效应强调前期发展结果对后期相应结果的影响,三种效应综合便可以从生命周期的角度反映儿童发展的个体-过程-场景-时间维度。

3.慢性贫困家庭中的跨代弱势累积

通过以上分析,本文发现,慢性贫困家庭儿童在个体和家庭特征方面表现出劣势,这种劣势通过家庭经济资源和文化资本的投入不足造成其以教育发展成就和非认知能力为表现的关键性发展结果,在个体生命历程发展的各阶段均落后于非慢性贫困家庭中的儿童。同时,从跨代弱势累积的过程和机制来看,伴随着儿童的长大,非慢性贫困家庭儿童与慢性贫困家庭儿童在教育发展成就方面的差异不断扩大,而非认知能力的差异基本保持稳定,其中,教育发展成就差异的扩大是路径依赖效应和家庭投资因果效应共同作用的结果,并对其后升学/就业关键转折期的选择产生了重要影响。

同时,本文还发现,除了家庭各类资本投入外,在考察初期,儿童关键性的发展结果就已经表现出了差异和较为明显的路径依赖效应,考虑到儿童年纪越小,对于家庭的依赖越强,这表明贫困给慢性贫困家庭儿童带来的代际创伤应该在生命周期早期就已经出现,但由于数据的限制本文无法对其个体生命历程轨迹进行向前追溯的考察。

六、建立农村慢性贫困综合性干预体系

针对研究结论并借鉴已有的国际慢性贫困干预经验,本文认为要想有效解决农村慢性贫困问题,必须从快速变化的宏观社会经济背景出发,建立一个兼顾短期贫困干预、中期代际阻断和长期贫困预防的综合性干预体系。

(一)构建“基本生活保障”与“多维干预”相结合的慢性贫困治理机制

第一,以基本生活保障为基础缓解生存脆弱性。包括通过基本现金补助与生活负担减免保障基本需求,强化制度性救助的兜底功能,防止“贫困化”和“再贫困化”,以及强化非正式支持与正式支持双重保障作用以提高抗风险能力。

第二,通过“多维干预”降低发展脆弱性。注重帮助慢性贫困家庭克服结构性劣势,扩展选择机会和选择能力,同时通过能力发展型与支持融合型服务相结合,增强脱贫内生动力和社会-经济韧性。

(二)实施以儿童为中心的农村家庭慢性贫困阻断政策

第一,重视家庭功能的发挥在儿童早期发展中的重要性。强化对贫困家庭的育儿支持,帮助营造良好的家庭氛围和文化氛围,针对有儿童的贫困家庭提供育儿津贴,进一步加大对贫困家庭育儿的经济帮扶,同时对于确实没有抚养能力、短期内也没有脱贫可能的慢性贫困家庭提供育儿咨询、教育指导、随访监督、替代性照料等服务。

第二,完善具有生命周期视角的儿童政策。除了继续保持对于家庭经济功能和抚育功能的支持外,在青少年阶段,保证持续性的家庭经济补助和教育资助、辅助性的营养和健康投入、贫困儿童全覆盖的高等教育机会优先提供和资助。

(三)从农村生活条件和家庭需求出发实现对慢性贫困的预防

第一,依托农村生活条件提高有效生计资本的可及性。提高村级信贷资金的可及性,设立村级互助资金和发展基金,为农村家庭面临的各项生活和发展困境提供资金支持和服务帮助,为生产和就业过程中遇到的困难提供补贴、培训和技术支持,促进先进市场经验的传播,为贫困家庭子女接受教育提供教育资金和课外辅导等。

第二,通过社区社会资本和基本公共服务建设以促进生计策略调整与转化。通过在社区层面进行社会资本和基础设施建设等优化转化条件,促进农村家庭在工业化、城市化这一宏观变迁背景下进一步实现生计策略的调整与转化。包括通过外部资源的输入对社区整体环境进行改造,在社区内部通过多种方式加强不同经济地位之间家庭的联系,发挥社区基本公共服务的作用。

第三,构建农民参与机制以实现需求表达与资源连接。通过社区参与机制更好地包容农村弱势群体,根据他们所表达出的需求来提供资源和服务,并增强这些资源和服务活动的可持续性和对穷人的包容性。基于社区参与机制构建,还可以在引导农村家庭需求表达的基础上,建立相关农村家庭信息数据库,在对需求信息进行搜集的基础上,对社区自有资源和外部资源进行整合,提高资源配置效率。

——基于宁夏西吉某乡镇174户农户的调查结果