德国儿童福利的发展及其对中国的启示

杨无意

第七次全国人口普查数据显示,我国人口增长速度不断下降;2020年我国出生人口规模为1200 万,与往年相比大幅下降;总和生育率为1.3,低于更替水平;65 岁及以上人口占比为13.5%,人口老龄化程度进一步加深。①国家统计局:《第七次全国人口普查公报》,国家统计局官网:http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202105/t20210510_1817181.html,2021年5月11日。综合第五次、第六次人口普查数据,可以发现,近20年来我国人口生育率始终处在1.5 以下,发生低生育率陷阱的风险加剧。②原新、金牛:《世界人口负增长的趋势展望与影响应对》,《河北大学学报(哲学社会科学版)》,2021年第1期。经济负担固然是人们做出生育决策时的一个重要考量,但抚养、教育子女的时间成本与精神压力也越来越成为影响人口生育意愿的突出因素。近年来“鸡娃式”育儿在社会引发热议,折射出当下中国家长所面临的深刻的育儿焦虑。因此,通过发达的儿童福利事业降低家庭的育儿负担,特别是减轻父母的时间成本与精神压力,从而提升人口生育意愿,实现人口均衡增长,无疑是必要且紧迫的。

在这方面,德国可以为我国提供重要的参照。一方面,德国是世界上人口老龄化程度最高的国家之一,超过1/5 的人口在65 岁以上,③德国联邦统计局:《人口普查数据(2011)》,德国联邦统计局数据库:https://www-genesis.destatis.de/genesis//online?operation=table&code=12111-0004&bypass=true&levelindex=1&levelid=1611453346003#abreadcrumb。其人均预期寿命在2010年达到了80 岁,女性人均预期寿命更是早在20世纪90年代中期就超过了80 岁,④德国联邦统计局:《人口平均预期寿命》,德国联邦统计局数据库:https://www-genesis.destatis.de/genesis//online?operation=table&code=12621-0002&bypass=true&levelindex=1&levelid=1611452111173#abreadcrumb。较我国现在的形势更加严峻。另一方面,德国通过发达的儿童福利事业为育儿家庭提供有力支持,有效减轻了育儿家庭的经济成本、时间成本与精神压力,使人口生育意愿得到明显提升。特别是随着近年来对育儿家庭的支持力度和支持方式不断优化,德国的人口生育率经过20世纪90年代的低谷后,开始逐渐回升,近几年来始终保持在1.5 以上。①德国联邦统计局:《人口总和生育率》,德国联邦统计局数据库,https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=2&levelid=1624676817284&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&code=12612-0009&auswahltext=&werteabruf=Value+retrieval#abreadcrumb。德国案例表明,尽管人口负增长趋势在总体上不可逆转,但通过有效的儿童福利措施予以积极应对,实现人口生育率的回升并非没有可能。因此,德国儿童福利的发展经验值得我国借鉴。

一、德国儿童福利制度的发展历程

纵观德国儿童福利制度的发展,可以发现其与德国社会保障建设基本同步,也经历了一个长期的演进过程,并随着社会整体福利的发展而发展。以德国历史上具有重要影响的儿童福利法律政策及其实践为基本依据,大致可以将德国儿童福利的发展过程划分为三个阶段。

(一)残补型制度发展阶段(19世纪末—二战前)

19世纪末至第二次世界大战前,伴随德国在全球率先建立社会保险制度的脚步,国家作为责任主体正式介入以往由民间力量主导的儿童福利事业。1878年出台《强制教育法》应当是一个开端,该法规定由国家对犯罪儿童进行替代性安置,安置场所为教养院或寄养家庭,所需资金来源于公共济贫系统,从而是社会救助制度的一项内容。1900年,德国颁布《关怀教育法》,规定国家对被忽视儿童进行保护和教育,以避免因父母未尽到教养义务而导致儿童进一步的道德败坏。1922年,魏玛共和国颁布首部儿童福利专门立法——《帝国青少年福利法》,标志着德国儿童福利事业进入了系统设计并整体推进的阶段,该法规定在各州和市统一设立儿童福利事务行政主管部门——青少年事务局,将以往分散在济贫系统、司法系统、行政执法系统的儿童救助、儿童寄养、儿童公共监护、儿童强制教育等事务集中到一起,统归青少年事务局管辖。可见,德国的儿童福利从最初的特定项目走向相对系统的政策体系,经历了近半个世纪,这一阶段的儿童福利事业具有明显的残补取向,福利对象主要是孤儿、非婚生儿童、犯罪儿童等特殊儿童群体。

(二)普惠型制度确立阶段(二战后—20世纪90年代)

第二次世界大战后至20世纪90年代,面向全体儿童的普惠型儿童福利制度在德逐步得到确立。1949年,西德政府推出针对育儿家庭的儿童免税金政策。1953年,联邦家庭事务部成立,主管全国儿童与家庭福利。1954年开始实施儿童津贴,向就业家庭第三个及之后的孩子发放现金补贴,资金来源于雇主缴费;1961年扩大到每个家庭第二个孩子;1964年通过新的《儿童津贴法》,儿童津贴自此完全由联邦财政筹资;1975年起儿童津贴扩大到每个家庭第一个孩子。1979年推出母育假政策,规定就业母亲可以在子女出生后享受最长达6 个月的产假,且禁止雇主在女性雇员产假期间解雇她们,在产假期间母亲可以领取津贴。1980年开始实施预支养育金,作为对单亲家庭儿童的临时生活救助。1986年颁布育儿休假法,规定父母可以在子女出生后休育儿假并领取育儿津贴。从上述线索可见,二战后的儿童福利已经成为普遍惠及全体儿童的制度安排,并呈现出以津贴类项目为主的特征,其政策目的更偏重于减轻育儿家庭的经济负担。

(三)制度调整转型阶段(20世纪90年代至今)

20世纪90年代至今,德国儿童福利制度开始调整转型,不仅加大对儿童的直接救助与服务,而且更加强调父亲和母亲之间、国家和家庭之间在儿童照顾问题上的责任共担。1996年修订《儿童与青少年福利法》,赋予3—6 岁儿童法定入托权;同年对儿童津贴进行结构性改革,引入最低生存标准并大幅提高待遇水平。2005年开始实施针对低收入家庭的儿童补助金政策,弥补因削减低收入家庭的失业救济而给儿童造成的福利减损;同年出台《儿童日托扩大法》,规定到2010年10月前在全国范围内增加23 万个日托场所。2007年对育儿津贴进行整体改革,以与收入相挂钩的父母津贴替代此前低水平定额给付的育儿津贴,并引入两个月的“父亲配额假”。2008年出台《儿童促进法》,规定自2013年8月起,所有1 岁以上儿童享有法定入托权。2014年在父母津贴的基础上新增附加父母津贴和合作育儿奖金,让父母可以进行更多灵活组合。2019年出台《儿童日托优化法》,规定联邦政府在2022年之前投入55 亿欧元支持各州提升儿童托育服务的质量。这一阶段,德国政府不仅向育儿家庭提供更加优厚的福利待遇,政策重心也转向支持父母工作-家庭平衡,儿童福利政策成为积极劳动力市场政策的一部分。

时至今日,德国儿童福利已是一个面向全体儿童的完整的福利制度体系,它作为德国社会保障体系的重要组成部分,在增进儿童福祉和助力人口增长方面发挥着不可替代的重要作用。

二、德国儿童福利制度的发展规律

从历史制度分析视角来看,制度变迁是时间与空间相统一,是结构、历史和制度体系的整合,是情境变量、行动者和制度在制度框架之间的互动形成的多重的综合的制度过程,德国儿童福利制度的变迁历程揭示了这一规律。在考察中发现,宏观背景的改变构成了德国儿童福利制度变迁的诱因和外部压力;儿童福利理念的转变对行动者的政策选择产生深刻影响,进而构成行动者进行制度建设、调整和转变的重要影响因素;国家(政府)是儿童福利政策制定、执行及实践的关键行动者,通过理性选择与价值判断过程中的角色转变,以儿童福利法律政策为工具,内生驱动儿童福利制度的发展变迁。①胡福贞、游显云:《发达国家儿童福利制度的变迁:阶段、动力机制及启示》,《当代青年研究》2018年第3期。

(一)理念演化:从消极管控到积极赋权

理念是行动的先导。在德国儿童福利发展进程中,儿童福利理念作为影响儿童福利制度发展的宏观影响因素,间接而深刻地影响着国家对儿童福利制度目标、内容、对象、供给与保障等的决策。

早期的儿童福利主要是基于近代西方儿童观使人们开始认识到儿童身心的特殊性和脆弱性,工业革命和社会转型则凸显出儿童作为社会公民及儿童工作作为社会公共产品的重要性,这些观念促使德国政府开始扮演儿童终极监护人角色。然而,儿童是被动、消极的权利主体,家庭是照顾、保护和教育儿童的完全责任人,国家只对孤儿、非婚生儿童、犯罪儿童等家庭功能失灵的特殊儿童进行补缺性保障,福利提供通常带有附加条件且具有一定的污名化效应。

随着社会文明的进步和现代儿童权利观的逐渐确立,德国政府开始在儿童福利事业中承担更加积极的责任,儿童福利的对象逐渐扩大到全体儿童,儿童生存、发展、受保护和参与权利受到重视,普惠型的儿童福利成为保障和实现儿童权利的重要制度安排。可见,理念的进步是儿童福利事业发展的重要推动力。

(二)外在诱因:制度变化适应环境变化

历史制度主义认为,宏观背景的改变贯穿了制度变迁的整个过程,而政策变迁只是宏观背景改变中的一个片段,外部环境变化是政策变迁的诱因和外部压力。①黄琼:《1978—2018年中国高等医学教育政策变迁——基于历史制度主义分析框架》,《中国卫生事业管理》2019年第12期。德国儿童福利制度发展遵循着适应环境变化的同构性逻辑。社会因素的发展变化决定包括儿童福利在内的社会保障制度的有无。②郑功成:《文化多样性决定着社会保障制度的多样性》,《群言》2012年第11期。在工业化时代,儿童贫困、流浪乞讨、犯罪问题激增以及尖锐的劳资矛盾,决定了这一时期以缓和阶层矛盾、维护社会稳定和秩序为主要功能定位的儿童救助的出现。二战以后,家庭功能的普遍弱化,呼唤制度化的育儿家庭支持措施。20世纪90年代以来,人口老龄化、人口出生率下降以及妇女工作家庭冲突等新的社会风险出现,客观上需要帮助父母平衡工作-育儿冲突,促进人口均衡增长的制度安排。同时,经济发展为儿童福利的发展创造了条件。德国儿童福利初建之时,保障对象和待遇水平都很有限。随着经济的持续增长,特别是二战之后经济发展黄金期的到来,德国政府可以提供更多的财力来发展儿童福利,其覆盖对象也很快扩展到全体儿童,项目安排日趋丰富,各个项目的待遇水平也在不断提高。

在德国儿童福利发展中,还可以发现,其筹资机制和管理体制同德国联邦制的政治制度相适应,联邦和各州在儿童福利方面的权限和任务有着相对明确的划分。特别是在儿童福利服务上,基于联邦制政体的分权结构,地方政府在儿童福利服务政策中具有决定权,也导致了各地儿童福利服务的实践差异。

(三)内生驱动:国家行动者的理性选择

从俾斯麦统一德意志到魏玛共和国,从东西德并存到东西德统一,德国政府在儿童福利制度建设过程中的责任是不断加强的,所体现的即是政府职能的深化以及决策者依据特定制度环境和社会经济条件所作出的理性选择和价值判断。

19世纪下半叶,工业化进程的加速和社会的急剧转型导致传统保障网络解体及家庭养育功能的弱化,儿童犯罪、非婚生儿童激增、青少年劳工运动等现象成为工业社会的结构性问题,迫使政府不得不扩大福利提供责任,国家开始通过立法、行政干预以及组织保障主导儿童福利制度建设。二战以后,随着社会经济的进一步发展,以及社会市场经济体制的确立,国家在儿童福利中的责任进一步加大,干预对象从以往的边缘儿童群体扩大到全体儿童及其家庭,国家通过税收、社会保险、社会福利、社会救助等多种措施进行社会利益再分配,儿童福利资源由国家垄断和支配。儿童福利制度为调节群体收入分配差距、回应女性主义者社会诉求、维护社会稳定与秩序的政治工具,构建以国家为责任主体,以全体儿童家庭为对象的政策支持体系是德国政府基于政策的投资回报而进行的理性选择。

20世纪90年代以来,人口老龄化进程的加速以及人口生育率的持续走低给福利国家可持续发展带来严峻挑战,经济增长乏力、大规模结构性失业等问题也迫使德国政府考虑更加积极的儿童福利政策。通过加大对儿童的直接投资改善儿童的发展机会,改革儿童照顾政策以鼓励女性进入劳动力市场,大力发展公共托幼服务以减轻父母时间成本与精神压力,并鼓励社会组织、企业雇主等多元主体积极参与儿童福利供给,成为德国政府激活劳动力市场、维护人口长期均衡增长的理性选择。

(四)外部驱动:国际组织的推动

随着经济全球化、区域一体化进程的持续推进,一国的儿童福利事业也越来越受到国际立法及政策倡导活动的影响,国际因素构成德国儿童福利制度发展的外部驱动力。特别是1989年联合国《儿童权利公约》的通过,使维护儿童生存权、发展权、受保护权和参与权等基本权利成为明确的法律原则,儿童福利与儿童权利保障日益紧密地联系在一起,儿童福利事业成为彰显一国国际责任、提升国际影响力的重要途径。德国在1990年签署并于1992年批准通过了该公约,儿童权利公约正式成为德国法律体系内的成文法。作为儿童权利保障体系的重要组成部分,儿童福利在维护和实现儿童权利方面的作用也越来越受到重视。

此外,知识经济时代的来临和国际竞争的加剧,也使得德国政府越来越重视对儿童的人力资本投资。经合组织实施的国际学生评估项目(PISA)、欧盟2002年提出的“巴塞罗那目标”①欧盟理事会在2002年3月召开的巴塞罗那峰会中提出,到2010年实现各成员国3—6 岁儿童托育服务覆盖率至少达到90%,3 岁以下儿童托育服务的覆盖率至少达到33%的目标。等国际组织的行动,也成为德国政府对儿童福利制度进行调整改革的重要驱动力。

三、德国儿童福利现状的解析

结合既有文献和笔者在德国研修期间的调研实践,可以对德国儿童福利现状做出如下解析:

(一)制度体系完备

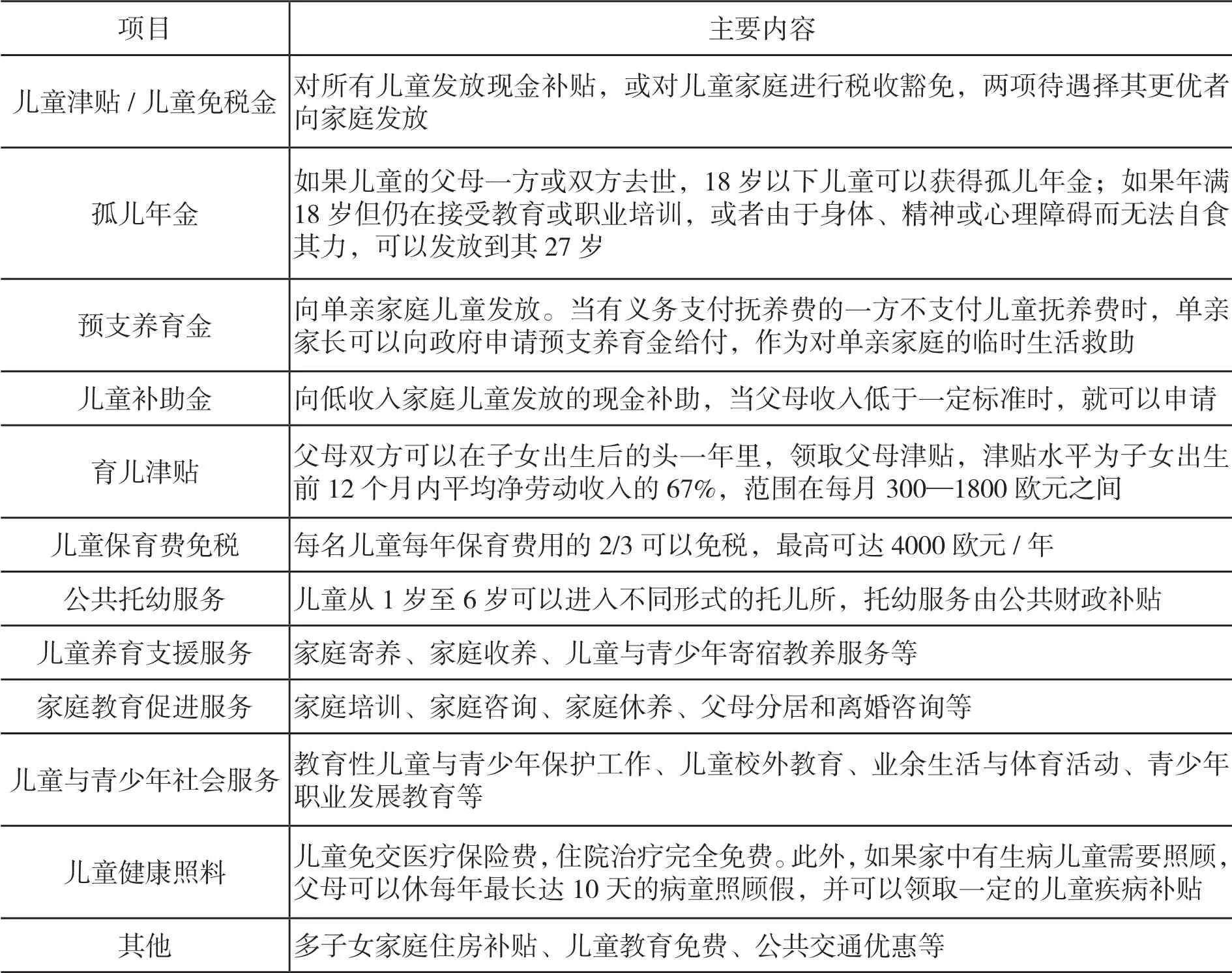

经过多年的发展,德国的儿童福利制度体系已经相当完善。从表1 可见,当前德国儿童福利能够覆盖到全体儿童及其家庭;项目安排涉及基本生活、教育、医疗、住房、社会参与等多种需求的满足;福利支付形式包括现金、实物、服务、假期以及税收优惠等多种形式;从母亲怀孕到孩子出生,直至儿童年满18 周岁,儿童及其家庭能够享受到一系列福利及服务,几乎涵盖了儿童成长周期中的各种需求,在一些特殊情形下,相关福利待遇的享受甚至可以延长到子女年满27 周岁。

表1 德国主要儿童福利项目

(二)国家干预有力

在德国儿童福利发展进程中,从行政机关到立法机关再到司法机关,均会积极介入,因此,国家对儿童福利的干预力度是很强的。不同国家机关对儿童福利的组织和管理严格按照法定职责分工进行。

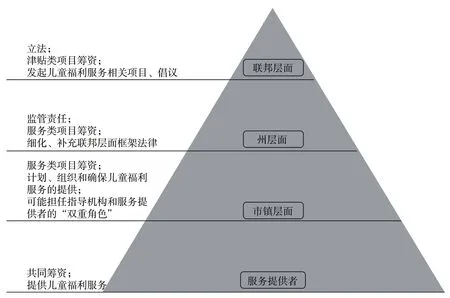

其中,联邦议会负责儿童福利法律的制定和修改,儿童福利政策的出台都经过全社会不同利益群体之间的讨论、协商进而取得共识,再以法律的形式加以确认。在司法系统中,社会法院和行政法院负责处理儿童福利权益相关的争议纠纷,联邦宪法法院也会对涉及到宪法条款的儿童福利相关争议作出裁决并具有最高效力。比如1996年儿童津贴结构化改革就是依据联邦宪法法院1990年的裁决,认为儿童最低生活水平支出必须完全免税。行政体系中对于儿童福利政策的执行也有相应的分工:联邦家庭部负责监督、规划和协调全国性儿童家庭福利政策的实施,并且联邦家庭部还是参与儿童福利立法的主要政府部门,根据政府施政纲领或立法需求起草法案并提交立法机关;财政部门负责儿童福利相关项目拨款;联邦劳动与社会部下属的联邦劳动局负责儿童津贴和儿童补助金的发放;各州和市的青少年事务局负责当地儿童福利事业规划,提供相关服务,与社会伙伴开展合作以及进行监督管理;等等。德国儿童福利治理结构如图1 所示。

图1 德国儿童福利治理结构

(三)政策内容丰富

根据吉尔伯特的社会福利政策分析框架,可解析德国儿童福利政策的基本特征。

1.政策对象:平等普及、关怀弱势,普及式与选择式原则相结合。由于社会福利政策并不能平等地协助每个人,因此必须使用一定的标准来决定谁是符合资格的受益者,而社会分配的基础就是在探讨社会福利政策中的“谁”,是福利资格标准操作性定义的指导方针。按照传统的普及式与选择式福利二分法,普及式福利是指所有人口基于人权都能享有的福利,比如生存的权利;选择式福利则往往会设定福利范围,也就是要对福利获得者进行选择,对已证明需要协助的家庭或个人优先给予救助。①[美]Neil Gilbert,Paul Terrell 著,沈黎译:《社会福利政策引论》,华东理工大学出版社,2013年,第115-116 页。为实现不同人群间最大限度的平等,德国儿童福利制度安排形成了较为典型的双层构架——普惠性福利+特惠性福利。其中,儿童津贴、儿童教育、儿童保健、儿童保育等普惠性福利是所有儿童基于其基本权利都能享受到的福利,确保所有儿童的基本需求都能得到满足。另一方面,特惠性福利,包括针对单亲家庭儿童的预支养育金、面向低收入家庭的儿童补助金、针对精神残障儿童的社会融入服务等,则是基于选择式原则来确定福利对象,选择的标准或是根据家庭经济状况,或是根据儿童及其家庭的人口学特征,以确保有需要的儿童能够优先得到帮助。此外,在一些普惠性儿童福利项目中也会适当加入选择性原则的元素,以让某些弱势儿童得到优先照顾。比如,残疾儿童领取儿童津贴的年龄上限更长,接收残疾儿童、贫困儿童、有移民背景儿童的托幼机构将获得高出标准补贴系数的公共财政补贴,低收入家庭的育儿津贴替代率更高等,这种安排符合罗尔斯所说的“有利于最少受惠者的最大利益”的差别原则,①[美]约翰·罗尔斯著,何怀宏等译:《正义论》,中国社会科学出版社,2009年,第237 页。体现着社会公平正义。

2.给付内容:津贴、时间、服务等多种形式,有效减轻家庭负担。社会福利有多种形式,从促进个人权利到具体的实物都是社会供给的形式。不同形式的福利待遇往往会在可转移性上存在差异。可转移性的大小实际上意味着受助者在福利待遇获得中具有多大的选择自由。以提供的形式与可转移性来区分,社会供给的形式可概略分为六种:机会、服务、实物、福利券与抵扣税额、现金、权力。②[美]Neil Gilbert,Paul Terrell 著,沈黎译:《社会福利政策引论》,华东理工大学出版社,2013年,第167 页。经济学家在以何种形式作为主要福利内容上争执不下,其争论缘起在于价值观的差异。而根据吉尔伯特的观点,社会供给通常直接反映政策目标。因此,在理解社会供给维度的具体选择时,往往需要结合政策目标进行分析。德国儿童福利政策自20世纪90年代以来的一个明显导向是帮助家庭,特别是母亲平衡工作和育儿,减轻父母的时间成本与精神压力。为此,德国政府通过津贴、休假、公共服务以及税收减免等多种形式帮助父母分担育儿压力。其中津贴和税收减免是货币形式的福利待遇,可自由支配,具有较高的可转移性,这也是德国政府在20世纪90年代之前所倚重的待遇形式,希望以此减轻育儿家庭的经济成本,并鼓励妇女留在家中照顾儿童。然而,随着人口老龄化进程的加速和生育率的持续走低,津贴类给付项目在减轻育儿家庭负担,提升人口生育意愿方面的有效性越来越受到质疑,特别是育儿家庭面临的时间成本与精神压力,仅仅依靠津贴类项目似乎难以得到有效缓解。为此,德国政府通过更加灵活、人性化的亲职假设计,让父母可以根据需要进行自由组合;通过改革育儿津贴待遇机制、引入“父亲配额假”等举措,引导父亲更多地参与育儿活动,分担母亲的育儿压力;同时全力发展公共托幼事业,鼓励、支持社会力量和企业雇主积极参与托幼服务的提供。目前,德国政府在儿童福利现金待遇、公共服务和税收福利等三个方面的支出水平几乎相当,通过多种福利给付形式,在子女照顾问题上给予家庭更多选择权,有效减轻父母的时间成本与精神压力。

3.福利输送:社会参与、分工协作,最大程度调动社会力量。社会福利的输送系统是指在地方社区中服务提供者之间及服务提供者与消费者之间的组织安排。服务提供者可以是专业人士、自助组织、专业团体或是公私立机构。③[美]Neil Gilbert,Paul Terrell 著,沈黎译:《社会福利政策引论》,华东理工大学出版社,2013年,第189 页。在德国,社会组织参与福利提供有着悠久的历史渊源。自19世纪初普鲁士地方行政改革以来,地方教会、慈善机构、非营利部门等传统自治力量就成为地方政府的合作对象和地方自治的重要主体,在儿童福利领域发挥着重要作用,并在辅助性原则之下享有自治管理权。目前,自由型机构是德国儿童福利服务的最主要提供者,以儿童保育服务为例,2016年,自由型机构占据了64%的市场份额,公立机构占33%,营利机构仅占3%。④Inge Schreyer,Pamela Oberhuemer,"Germany—Key Contextual Data," in Pamela Oberhuemer,Inge Schreyer(eds.),Workforce Prof iles in Systems of Early Childhood Education and Care in Europe,www.seepro.eu/English/Country_Reports.htm,2017.国家的职责主要在于立法、资助与监督。只要已被认可的自由型机构有能力创办合适的机构或是能及时提供相关服务,公共部门就应当在服务提供上让位于自由型机构而退守到“社会服务协调者和资助者”的位置。此外,自由型机构的代表还参与地方儿童福利事务的行政管理。根据《社会法典》第8 部/《儿童与青少年福利法》,青少年事务局由两部分组成——行政组织和青少年福利委员会。其中青少年福利委员会掌握着地方儿童福利事务的行政决策权,负责地方儿童福利事业的整体规划和建设。青少年福利委员会中2/5 成员需由自由型机构建议提名产生。可以看到,公共部门和社会力量在儿童福利事业中有着相对明确的分工,这种分工协作有利于充分调动和利用社会资源,促进了儿童福利事业的可持续发展。

4.如何筹资:国家主导、政府负担,较高的福利水平。对任何社会福利项目而言,经费都是一个至关重要的因素,有多少钱可以用、从哪里来、支出结构,都对福利供给产生重要影响。①Ralph Dolgoff ,Donald Feldstein,Understanding Social Welfare:A Search for Social Justice(9th Edition),Pearson,2009,pp.136-137.对儿童福利项目筹资的考察,可以考虑两个方面的指标:一个是公共财政用于儿童福利的支出在国民收入中的比重,这一指标反映了国家对于儿童福利的总体供款责任;一个是个人需要支付的服务费用水平,这代表了公民个人使用相关服务的成本。儿童福利水平越高,个人使用服务支付的费用就会越低。德国儿童福利的保障资金和各类社会服务费用,基本由德国政府承担。津贴类项目的资金主要来源于联邦财政,旨在确保全国范围内保障标准的相对公平。其中,儿童津贴、儿童补助金和育儿津贴完全由联邦财政筹资,预支养育金的筹资责任由联邦和州共同分担,出资比重分别为40%和60%。服务类项目的资金主要来源于地方政府,州和联邦财政也会有相应的补贴。由于公共财政承担了儿童福利服务的大部分费用,儿童家庭在使用服务时通常只需要支付很少的费用甚至完全免费。以托幼服务为例,市和州的财政筹资比重合计超过80%,联邦政府也以专项基金和投资项目的形式提供资金支持。各地家长自付比不等,但基本不超过家庭收入的10%,低收入家庭可以免除日托费用。还有一些地方(如柏林、汉堡)已实现所有儿童免费入托,家长只需支付餐费。这表明,德国儿童福利极大地减轻了家庭负担,具有较高福利性。2017年,德国对儿童家庭福利的公共支出占GDP 的比重达3.17%,高于欧盟的平均水平(2.57%)。②OECD,Family Database,https://www.oecd.org/els/family/database.htm.

(四)良好的实践效应

由于制度体系完善健全,国家干预有力,社会积极参与以及政策设计充分考虑儿童与家庭需要,德国儿童福利取得了良好的实践效应。

首先,健全的儿童福利制度极大地促进了儿童发展境况的改善。德国不仅通过完善的儿童福利有效降低了儿童的贫困风险,而且不同儿童群体之间发展机会不公平也明显缩小。根据德国政府的报告,对儿童家庭的现金转移支付措施使处于贫困风险的儿童数量减少了近一半。③BMFSFJ,Familienreport 2017:Leistungen,Wirkungen,Trends,https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/familienreport-2017-119526?view,Sep.15,2017.儿童健康状况得到明显改善,婴幼儿死亡率从20世纪90年代的7‰下降到2018年的3.2‰;儿童教育资源获得不平等程度(麦克卢恩指数)也在持续降低。④OECD,Family Database,https://www.oecd.org/els/family/database.htm.这反映出儿童福利在改善儿童境况和促进社会公平方面的积极效应。

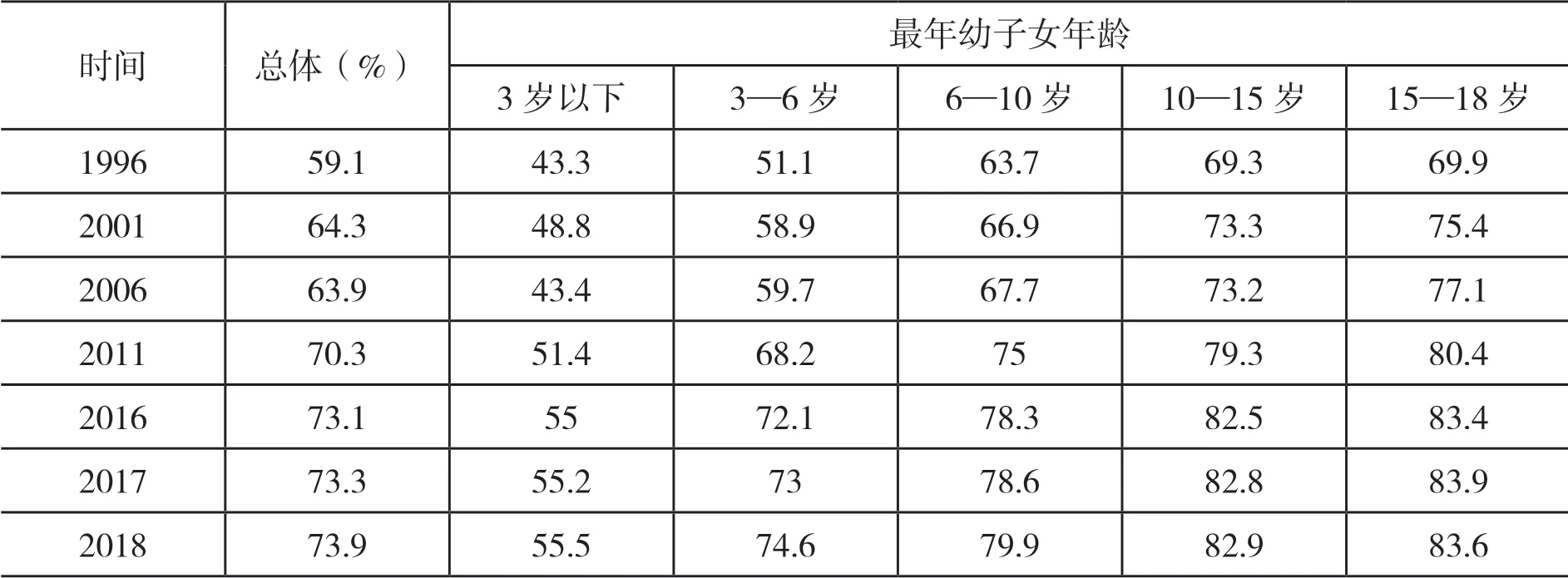

其次,完善的儿童福利服务有效缓解了儿童父母,特别是母亲的工作-家庭冲突,并有助于性别就业平等的实现。1996—2018年,德国母亲的劳动参与率从59.1%提高到73.9%,年幼儿童母亲的劳动参与率上升趋势尤为显著(表2)。这一趋势与公共托幼服务的发展有着密切联系。研究发现,德国近年来公共保育服务覆盖范围的扩大,3—6 岁儿童获得法定入托权利等举措,使妇女的劳动参与率平均提高了1.6%,工作时间增加了2.4%。①Peter Haan,Katharina Wrohlich,"Can Child Care Policy Encourage Employment and Fertility?" Labour Economics,2011,18(4).法定入托权扩大到1 岁儿童,母亲的每周工作时间增加了3.1%。②Christina Boll,Andreas Lagemann,"Public Childcare and Maternal Employment—New Evidence for Germany,"Labour-England,2019,33(2).

表2 母亲劳动参与率的变化

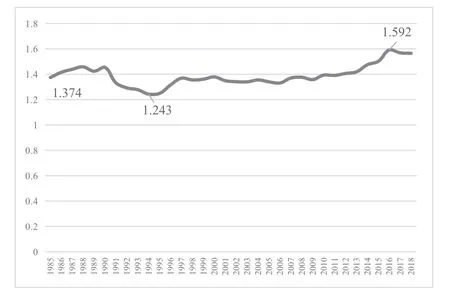

此外,完善健全的儿童福利体系能够显著减轻育儿家庭的经济负担、时间成本以及精神压力,提升人口的生育意愿。近几年来,德国在儿童福利领域的一系列改革对提高人口出生率发挥了积极的影响。慷慨的儿童津贴极大地降低了家庭的育儿成本,增强了人们生养子女的意愿,如果没有这项措施,人口生育率将降低6%。③Holger Stichnoch,et al.,"Completed Fertility Eff ects of Family Policy Measures:Evidence from a Life-cycle Model,"Economic Bulletin,2015,35(3).儿童照顾津贴每增加1000 欧元,人口出生率提高了2.1%。④Anna Raute,"Can Financial Incentives Reduce the Baby Gap? Evidence from a Reform in Maternity Leave Benef its,"Journal of Public Economics,2019,169.公共保育服务覆盖率每提高10 个百分点,人口出生率提高2.8%。⑤Stefan Bauernschuster,et al.,"Children of a(Policy)Revolution:The Introduction of Universal Child Care and Its Eff ect on Fertility," Journal of the European Economics Association,2016,14(4).自2010年以来,德国人口生育率开始逐渐回升(图2),特别是2016年一度接近1.6,达到了近30年来的最高水平,各项儿童福利措施在其中发挥的积极影响不容忽视。

图2 德国人口生育率(1985—2018年)

四、德国经验对中国的启示

德国儿童福利的发展历程与实践效果证明,发达的儿童福利事业不仅能够使儿童的生存境况得到明显改善,而且可以有效降低家庭的育儿负担,为促进人口生育和实现人口均衡增长做出积极贡献。在我国少子高龄化加速度发展的条件下,德国的做法至少能够给我国带来如下启示。

首先,应当加快儿童福利制度体系的构建。德国在20世纪90年代中期人口生育率降到历史最低点1.24 时,政府开始意识到发展儿童福利事业的重要性和紧迫性,密集地出台了一系列措施帮助育儿家庭减轻负担,增强人们组建家庭、生养子女的意愿,近几年已经看到了生育率回升的效果。我国早已进入世界低生育水平国家行列,2000年第五次人口普查总和生育率为1.22,2010年第六次人口普查总和生育率为1.18,今年第七次人口普查总和生育率为1.3,①张车伟、蔡翼飞:《从第七次人口普查数据看人口变动的长期趋势及其影响》,《光明日报》,2021年5月21日第11 版。这意味着人口负增长趋势已不可逆转。在这样的背景下,如果不加紧建立健全的儿童福利制度,生育意愿还会因育儿成本居高不下而进一步降低,届时因人口结构的进一步失衡将面临一系列重大社会问题。而德国的经验表明,通过有效的儿童福利措施是可以实现人口生育率适度回升的。因此,我国已到了需要全面加快构建儿童福利体系的时候了。

其次,应当通过多种给付形式切实减轻父母的时间成本与精神压力。经济负担固然是人们进行生育决策时的一个重要考量,但抚养、教育子女的时间成本与精神压力也越来越成为影响人口生育意愿的突出因素。德国不仅向父母提供慷慨的津贴、休假以及税收支持,还通过公共托幼、儿童托管、亲子疗养等服务帮助父母减轻育儿压力。参考德国经验,除了向育儿家庭提供经济支持,还需要考虑通过完善的公共服务切实帮助父母分担育儿压力,并且,需要明确学校与家庭的分工定位,让孩子在学校学习知识,在家中愉快玩耍,让亲子时光不被课外补习、作业辅导等活动挤占,减轻父母的时间成本与精神压力。

再次,应当形成国家主导、多方参与的儿童福利事业发展格局。儿童是家庭的希望与民族的未来,家庭、国家和社会都应当承担起儿童福利和儿童保护的责任。德国政府不仅重视对儿童福利事业的投入,同时也鼓励和支持社会组织、企业雇主等多元主体参与到儿童福利提供当中,合理的分工协作促成了德国儿童福利事业的可持续发展。借鉴德国经验,一方面,应当鼓励和引导社会组织、市场主体对儿童福利事业的参与,通过加大财政投入带动社会投入,并给予相应的政策支持。与此同时,政府应当在儿童福利事业中承担主要责任,加强顶层设计,进一步理顺管理体制,并加大对儿童福利的公共投入。

最后,儿童福利发展水平应当与国家发展阶段相适应。德国儿童福利的保障层次随着经济社会发展而不断提升,在满足儿童基本物质需要的基础上,还向儿童提供校外教育、文体与社交活动、心理咨询、职业训练以及社会融入等服务,关注儿童健全人格的培养和社会能力的发展。当前我国已经进入新发展阶段,新时代的社会福利事业应当满足人民对美好生活的需要,因此有必要同步推进面向儿童的物质保障与精神保障,通过发展各种蕴含人文关怀与精神要素的社会服务,注重培养儿童的健全人格、阳光心理、追求真善美的品性,以及积极主动参与的取向,发掘儿童发展的潜质,促进儿童身心全面发展。