整体性视角下的中国社会保险治理

杨一心

社会保险是国家为社会成员基本风险提供基本保障的一种保险形式,是确立国民在风险保障领域基本权利的基础性制度安排。作为社会保障体系中惠及面广、所需资金量大、技术性强的项目,社会保险已成为现代国家治理体系的重要组成部分,直接体现国家治理能力和水平。①郑功成指出,不能将社会保障矮化为一般的民生工程,而应将其定位于国家长治久安、保障人民福祉的基础性制度安排。参见郑功成:《国家治理与社会保障制度建设》,《中国民政》2016年第19期。中国的社会保险制度建立已有70年,特别是经过近40 多年来的改革探索,适应社会主义市场经济体制的新型社会保险制度框架形成,全民社会保险权益得到确立。当前,以社会保险为主体,功能完备的社会保障体系基本建成,②《习近平在中共中央政治局第二十八次集体学习时强调完善覆盖全民的社会保障体系促进社会保障事业高质量发展可持续发展》,新华网:http://www.xinhuanet.com/2021-02/27/c_1127147247.htm,2021年2月27日。覆盖人数大幅增加(见图1)。社会保险在国家发展中的地位和受关注程度持续提高,所取得的成就得到国际社会广泛认可。③2016年11月17日,国际社会保障协会将“社会保障杰出成就奖(2014—2016)”授予中国政府。

图1 2000—2019年社会保险参保人数

在肯定社会保险事业发展取得成就的同时,要看到现行社会保险制度的公平性、可持续性和运行效率还有待提高;尤其是过去20 多年,政府虽动员组织了大量资源,但部分投入并没有换来应有的效果,社会保险调节收入分配的效果还不理想。前些年,因按人群设置制度和地区间政策差异大所导致的“制度碎片化”问题颇受关注。①胡晓义:《中国社会保障制度析论》,《中国社会科学院研究生院学报》2009年第5期。事实上,现行制度从设计到管理运行都存在碎片化问题,即社会保险领域的“治理碎片化”。社会保险项目多、影响因素复杂,②人口、政治、文化、宗教等都是左右社会保险发展的因素。参见David M.Cutler,Richard Johnson,"The Birth and Growth of the Social Insurance State:Explaining Old Age and Medical Insurance across Countries," Public Choice,2004,120(1).又是长期性的社会政策,采取应急、局部、静态的政策措施难以“治本”。面向“高质量发展”“可持续发展”两大关键词,③《习近平在中共中央政治局第二十八次集体学习时强调完善覆盖全民的社会保障体系促进社会保障事业高质量发展可持续发展》,新华网:http://www.xinhuanet.com/2021-02/27/c_1127147247.htm,2021年2月27日。本文以整体性治理(Holistic Governance)视角重新审视中国社会保险领域存在的问题,分析社会保险治理碎片化的原因,尝试为建设更加公平、可持续和有效率的社会保险制度提供思路建议。

一、中国社会保险制度改革演进及其逻辑

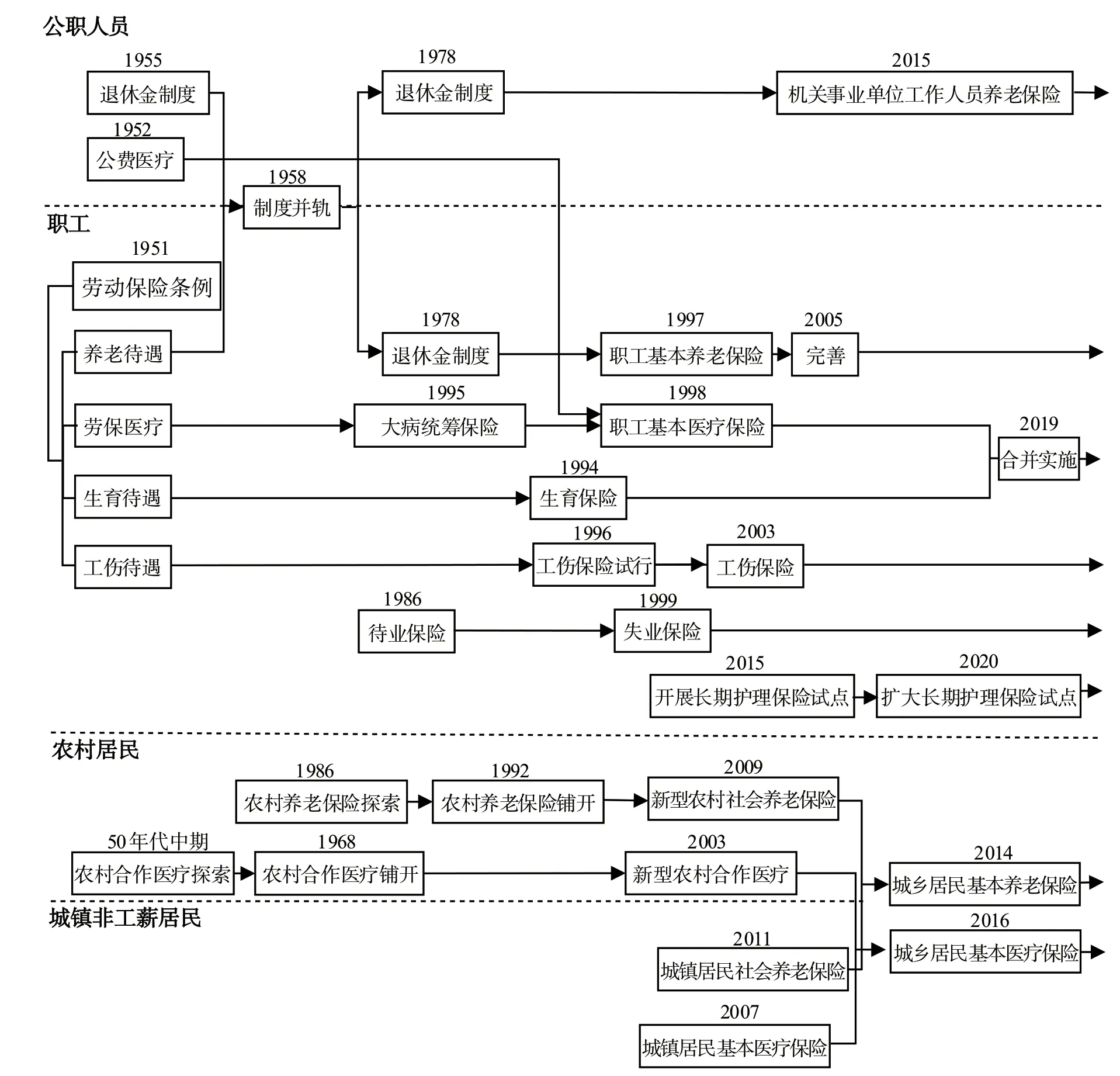

中国的社会保险制度始建于20世纪50年代(见图2)。1951年颁布的《中华人民共和国劳动保险条例》对职工养老、疾病、工伤、生育和死亡等保障待遇作了规定,形成了项目较为齐全的保障体系。但在“文革”中,劳动保险费用社会统筹部分被取消,许多学者称这一现象为“社会保障演变成企业保障”。④吴敬琏:《当代中国经济改革:战略与实施》,上海远东出版社,1999年,第233 页。改革开放以来,中国经济转型、人口转变、观念转换相互交织,社会保险伴随着波澜壮阔的社会大变革而行,制度改革的复杂性和艰巨性前所未有。反思近40 多年来的实践,既要看到所取得的重要成就,也要探索改革呈现的特有逻辑及其问题根源。

图2 新中国社会保险制度变迁概览

(一)以应急施策为主要模式的渐进改革

20世纪80年代中期,随着经济体制改革的深入,“企业保障”的弊端显现并成为经济体制改革的障碍。①需要指出的是,由于经济体制改革前的国有集体企业并非完全意义上的市场主体,这种“企业保障”以国家财政作后盾,因而企业职工和退休人员获取的仍然是国家保障。一旦企业成为真正的市场主体,这种“企业保障”才是真正的“企业保障”。这是推动社会保险制度改革的直接原因。可以两个阶段的事实来说明。一是80年代中期到90 代中期。随着城市经济体制改革深入,企业开始成为自主经营、自负盈亏的市场主体,养老金和医疗费用负担在行业间、企业间不均衡的矛盾逐渐暴露,企业“苦乐不均”。要维持制度运行只有加大财政补贴,或者拖欠职工待遇,致使制度难以为继。在此背景下,迫切要求进行养老金、医疗费用的社会统筹,多地开始试点社会保险改革。二是90年代中期以后。经过多年的改革,社会保险制度逐步走向社会统筹,但国有企业福利供给的职能未减少,劳动保险与社会保险费用支出总额逐年攀升。其福利保险费用几乎相当于职工工资的一半、劳动者报酬的2/3,大量福利开支成为国有企业“有增长而无发展”的重要原因。①李培林、张翼:《国有企业社会成本分析》,社会科学文献出版社,2000年,第206 页。随着国有企业改革步伐加快,大量企业冗员、下岗职工和退休人员的基本生活保障问题显现。据当时预测,1995—2000年的失业职工达1800 万人,对失业保险金产生了极大需求。②何平:《国有企业改革中的社会保险》,经济科学出版社,1997年,第199 页。正如有学者指出,“国有企业改革搞不好,是因为人太多,只有裁减冗员,国有企业改革才能深入;不敢裁人,是因为社会保障体系不健全”。③高书生:《社会保障改革何去何从》,中国人民大学出版社,2006年,第143 页。因此,中央明确将社会保险改革作为推进国有企业改革的配套措施,要求通过财政、企业和个人的分担,解决分离企业富余人员、分离企业办社会职能的经费问题。④《国务院批转国家经贸委关于1996年国有企业改革工作实施意见的通知》(国发〔1996〕11 号),《中华人民共和国国务院公报》1996年第9 号;《国务院批转国家经贸委关于1997年国有企业改革与发展工作意见的通知》(国发〔1997〕19 号),《中华人民共和国国务院公报》1997年第19 号。于是,1997年、1998年国家分别推出了统一的职工基本养老保险制度和职工基本医疗保险制度,1999年《失业保险条例》颁布。从这些事实看,改革开放以来一段时期内的中国社会保险在很大程度上是一种“应急型”社会政策,⑤张秀兰等:《改革开放30年:在应急中建立的中国社会保障制度》,《北京师范大学学报》2009年第2期。是服务中国经济转型的重要工具,而中长期的战略规划则被放在次要地位。由于缺乏长远、系统的考虑,在一定程度上导致社会保险制度整体性建设的困难。

(二)以补缺堵漏为主要特征的社会保险权益扩展

回顾世界社会保险发展历史,可发现社会保险权利主体经历从一部分蓝领工人扩展到全体工薪劳动者及其部分家属,进而达至非雇佣劳动者的过程。⑥李志明:《社会保险权的历史发展:从工业公民资格到社会公民资格》,《社会学研究》2012年第4期。中国的情况类似,但又有其特殊性。在“社会保险改革为国有企业改革配套”的思路下,20世纪90年代的社会保险制度是经济政策的附庸,覆盖对象仅是工薪劳动者,且只覆盖国有和集体经济体制内的部分。社会保险满足基本需求以及作为公民权利的理念尚未得到充分重视。⑦岳经纶:《社会政策学视野下的中国社会保障制度建设——从社会身份本位到人类需要本位》,《公共行政评论》2008年第4期。80年代随着农村经济体制改革深入,农村合作医疗制度逐步瓦解,⑧王绍光:《学习机制与适应能力:中国农村合作医疗体制变迁的启示》,《中国社会科学》2008年第6期。此后的20 多年是中国农民基本风险保障极为薄弱的时期。进入21世纪,社会保险存在的“制度性断裂”现象备受关注,⑨王思斌:《当前我国社会保障制度的断裂与弥合》,《江苏社会科学》2004年第3期。政府的公共政策重心和财政投入开始向农民工、城乡非工薪居民和弱势群体倾斜,实现了“从经济政策到社会政策的历史性跨越”。⑩郁建兴:《中国的公共服务体系:发展历程、社会政策与体制机制》,《学术月刊》2011年第3期。在此背景下,2003年和2009年,由财政支持的新型农村合作医疗制度和新型农村社会养老保险制度分别开始试点并逐步推广。在农民的医疗和养老有较低水平的经济保障制度之后,各界强烈呼吁要填补城镇非工薪居民这一社会保险制度覆盖的漏洞。于是在2007年和2011年,城镇居民基本医疗保险和养老保险制度也分别建立。覆盖范围由工薪劳动者向全民扩展是中国社会保险制度建设的一大重要成果,但这样的扩面更多带有“补缺堵漏”性质,即先满足一小部分群体的保障需求,进而扩展至其他群体,因而形成了社会保险制度分割、多轨并行的局面。完善社会保险制度时往往将公职人员和企业职工放在首要位置,缺乏整体性推进思维。以养老保险为例,有人以“养老金双轨制”描述企业与机关事业单位适用不同制度的现象,但事实上制度是“三轨”甚至“四轨”并行。①在新型农村社会养老保险制度与城镇居民社会养老保险制度整合以前,机关事业单位工作人员、企业职工、农民、城镇非工薪者4 个群体适用不同制度,因此4 个养老金制度并存。采用“双轨制”的说法仅看到了职工和公职人员的保障差异,实际反映出对农民这个庞大群体基本养老保险权益的不重视。

(三)伴随财务责任转嫁的社会保险扩面

从20世纪80年代中期开始的社会保险改革进程看,社会保险覆盖面的扩大伴随着社会保险财务责任的转嫁。80年代以前,虽然劳动保险在企业营业外列支,但有财政作后盾,制度“基本上维持了下来”,②严忠勤:《当代中国的职工工资福利和社会保险》,中国社会科学出版社,1987年,第324 页。职工的劳动保险待遇尚能支付。养老金和大病费用社会统筹开始试点后,通过用人单位之间的基金调剂,部分责任由财政向劳动力结构较为年轻的企业(如冶金、仪表等新兴行业)转移。90年代大规模的国有企业改革开始后,社会保险尤其是养老保险负担加重,筹资水平又难以进一步提高,仅依靠国有企业间的调剂已经很难应对。而与国有企业相比,三资企业、私营企业和个体劳动者的职工年龄结构较为年轻,将其纳入社会保险参保系统,能够大大减轻国有企业负担,同时这一措施又能够保障宪法和劳动法赋予的劳动者享受社会保险的权利。③韩良诚、焦凯平:《企业养老保险制度的统一与实施》,中国人事出版社,1997年,第116 页。因此,2000年以后社会保险制度发展思路从配套国有企业改革向“建立独立于企业事业单位之外的社会保障体系”调整。④《国务院关于印发完善城镇社会保障体系试点方案的通知》(国发〔2000〕42 号),中国政府网:http://www.gov.cn/xxgk/pub/govpublic/mrlm/201011/t20101112_62507.html,2000年12月25日。通过将其他所有制企业和个体劳动者纳入制度体系,基金支付压力得到有效缓解。⑤以职工基本养老保险为例。1998—2003年,各年度当年基金征缴收入均小于基金支出。2004年以后,年度征缴收入开始大于基金支出。参见郑秉文主编:《中国养老金发展报告2012》,经济管理出版社,2012年,第93 页。因此,既要看到因社会保险覆盖面扩大所带来的更多工薪劳动者参保权益的落实,也要注意到原本应由国家负担的基金财务责任向非公有制单位转嫁。这种转嫁,加之“统账结合”这一特有的制度模式设计,社会保险的历史债务问题由此产生。养老保险和医疗保险都积累了规模巨大的历史债务。⑥由于社会保险统筹层次低,估计全国历史债务比较困难,不同学者估算结果有很大差距。这也是社会保险整体性治理亟需处置的问题。

二、社会保险治理结构与资源配置

社会保险资源配置是社会保险治理中的重要环节。20世纪末伴随数字时代的到来,国外学者在对新公共管理运动的反思中针对碎片化问题提出了“整体性治理”概念,⑦Diana Leat Perri,et al.,Towards Holistic Governance:The New Reform Agenda,New York,Palgrave Macmillan Press,2002,pp.9-12.主张管理从分散走向集中、从部分走向整体、从碎片走向整合,⑧彭希哲、胡湛:《当代中国家庭变迁与家庭政策重构》,《中国社会科学》2015年第12期;陆杰华、刘芹:《从理念到行动:健康中国战略的公共治理逻辑分析》,《社会政策研究》2019年第4期。解决政府部门间“各自为政”“地盘争夺”等问题。⑨张立荣、刘毅:《整体性治理视角下县级政府社会管理创新研究》,《管理世界》2014年第11期。采取的行动包括大部联合治理、加强中央控制、施行集中采购、精简网络等。①Patrick Dunleavy,et al.,"New Public Management is Dead-Long Live Digital-Era Governance," Journal of Public Administration Research and Theory,2006,16(3).经典的整体性治理理论强调多元主体以合作参与的方式实现社会治理,关注政府组织结构的优化、政府与市场关系的协调等。②整体性治理理论中主要关注三个维度的整合:治理层级的整合、治理机构功能的整合、公私部门的整合。由此可以看到,这三个维度的整合主要强调行动主体的整合。构筑治理理论的理论基础主要包括网络管理理论、授权理论、社会解释理论。③杰瑞·斯托克等:《地方治理研究:范式、理论与启示》,《浙江大学学报(人文社会科学版)》2007年第2期。这些理论同样也是整体性治理的重要理论支柱。

基于治理理论的逻辑起点,考虑到社会保险是政府直接面向公民的“窗口制度”,且涉及多行动主体(包括不同层级政府、政府内不同部门、用人单位、公民等),可尝试用整体性治理理论作为工具分析。中国的社会保险发展面临着多重问题:人群分类、制度分设、地方分治;部分政策设计与目标冲突、执行连贯性差。除了社会保险行动主体缺乏整合,社会保险险种间、与其他经济社会政策关系间、与其他风险保障方式间也存在缺乏统筹与协调的问题。因此,需要强调的是,在引入整体性治理理论考察中国社会保险问题时,应当拓展社会保险整体性治理的内涵,而不局限于对治理主体的讨论。为了剖析社会保险治理碎片化的问题,我们需要找寻新的切入视角。事实上,社会保险的治理就是社会保险各主体配置社会保险资源的过程,据此形成其特有的社会保险治理结构。从制度运行的实际状况看,社会保险资源在需求、代际、空间和行动主体等多个维度上的配置不尽合理。这也是社会保险治理碎片化的集中表现。

(一)项目设置与保障需求不完全匹配

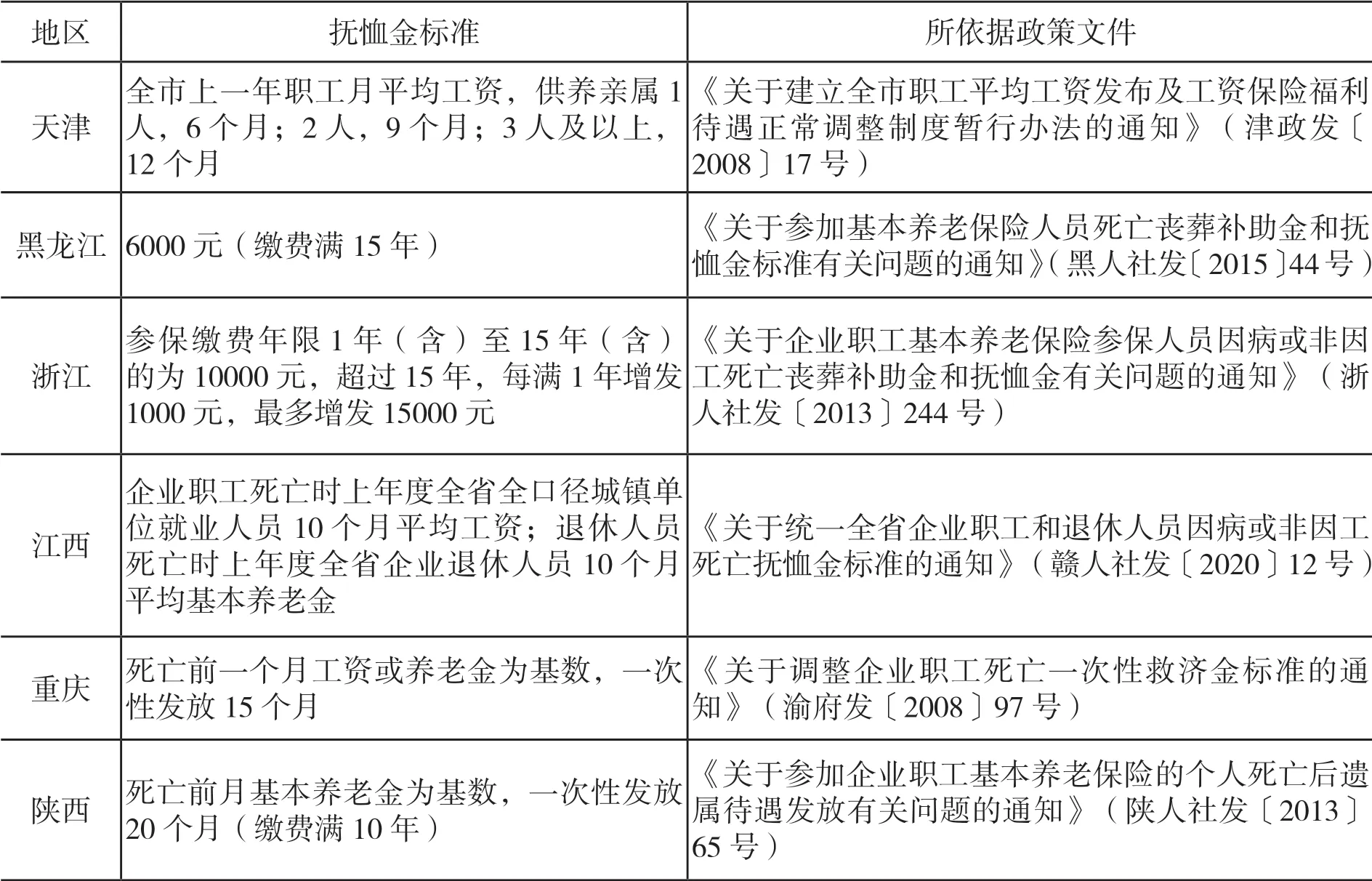

满足参保人员风险保障需求是社会保险的主要功能。根据需求层次理论,需要研究参保人员的风险保障需求类型及其优先顺序。虽然当前人人能够享有社会保险,但由于制度分险种、分人群设计实施,实际存在单位与个人的选择性参保,④根据统计,5 个职工保险险种参保人数存在差异。2019年职工基本养老保险、职工基本医疗保险在职参保人数分别31177.5 万人和24224.4 万人,而失业、工伤和生育保险参保人数仅分别为20542.7 万人、25478.4 万人和21417.3 万人。社会保险资源配置的多寡往往与参保人员身份相关联,导致项目设置与保障需求不完全匹配。主要体现在三方面:一是配置过少甚至缺失。从项目看,除养老、医疗、失业、工伤和生育保险制度,许多国家和地区还建立起了长期照护保险制度。随着中国人口老龄化程度加深和非健康期望寿命延长,老年人失能照护服务需求日益上升,长期照护成为社会潜在风险,⑤张盈华:《老年长期照护的风险属性与政府职能定位:国际的经验》,《西北大学学报(哲学社会科学版)》2012年第5期;唐钧、冯凌:《长期照护的全球共识和概念框架》,《社会政策研究》2021年第1期。护理保险的重要性会持续提升。⑥郑功成:《面向2035年的中国特色社会保障体系建设——基于目标导向的理论思考与政策建议》,《社会保障评论》2021年第1期。从人群看,与公职人员和企业职工相比,农民社会保险水平还不高,新经济从业人员职业伤害风险保障制度缺失;农民和城镇非工薪居民由于生育导致的收入中断风险亦未得到充分保障。⑦何文炯等:《中国生育保障制度改革研究》,《浙江大学学报(人文社会科学版)》2014年第4期。二是配置过度。在基金“进口”端,失业、工伤和生育保险费率明显偏高,造成过高的基金结余。这既加重了用人单位负担,又降低了资金使用效率。而在基金“出口”端,由于基础理念不清,某些政策的实施造成社会保险资源浪费,部分社会保险项目有偏离“保基本”征兆。比如养老金的功能本为保障职工个人退休后的基本生活,对于退休人员身故后一次性发放抚恤金的规定实属道义。但在实际操作中,各地政策规定不一。有的对于没有供养、赡养或抚养义务的身故人员依然发放抚恤金,且标准高者可达数万元(见表1)。这就扭曲了养老金的功能定位。部分地区丧葬补助金远高于基本殡葬服务水平。①郭林:《中国殡葬服务:核心问题与发展思路》,《社会保障评论》2020年第3期。又如,虽然1998年就建立了职工基本医疗保险制度,但时至今日,仍有部分机关和事业单位继续执行保障水平更高的公费医疗制度,造成群体间待遇差距悬殊。②1998年建立职工基本医疗保险制度时,就明确机关事业单位都要参加基本医疗保险。三是配置优先顺序不当。不同个体在生命周期各阶段有一定的风险保障需求优先顺序,但目前的部分政策设计并不能与其较好匹配。以农民工为例,根据对其社会保险需求的调查,工伤保险和医疗保险排在靠前位置,工伤和疾病是其融入城市面临的最大风险。但社会保险管理部门却把农民工的养老保险问题作为重中之重,部分地区还出台了专门针对农民工的养老保险制度,而其工伤和医疗保险水平提高相对不快。这对保障农民工基本生活和推进城镇化产生负面影响。由于职工保险高费率,非正规就业农民工更多选择参加居民社会保险。③汪润泉、金昊:《高费率对农民工参加职工社会保险的挤出效应——基于就业类型选择的分析》,《人口与发展》2020年第6期。

表1 部分省(市)职工基本养老保险一次性抚恤金标准

(二)资源的代际分配不均衡

社会保险资源在同代内和代际间的合理分配,将关系影响制度的可持续运行。养老保险最为典型。现收现付模式下,在职职工缴费以供养当期退休人员,那么参保人员在职期间的缴费可看作是一种权益积累。显然,当参保人口年龄结构较为年轻时,基金往往有结余;而随着人口老龄化程度加深,基金支付压力会增大。因此,制度初建时期积累的基金结余是为应对人口老龄化高峰的到来而作准备,盲目地以结余过多为借口提高待遇水平,是典型的代际间配置不合理。事实上,2005—2015年,企业退休人员养老金每年至少以10%的速度上调,①根据国家审计署2012年的审计结果,2005—2011年职工基本养老保险待遇比同期CPI 平均上涨幅度高出10.03个百分点。2016年以来虽然养老金增幅有所下调,但仍对未来基金安全产生重大影响。②何文炯:《论社会保障制度的代际均衡》,《社会保障评论》2021年第1期。过去已认识到将非公有制企业纳入现行制度体系虽然能够在短期内缓解支付危机,但不过是支付责任的推迟,到这些职工退休后,支付压力将更大。③王梦奎:《中国社会保障体制改革》,中国发展出版社,2001年,第12 页。医疗保险也有类似问题。在参保覆盖面持续扩大作用下,医疗保险基金也积累了较多结余,但由于缺乏代际均衡的视角,认为医疗保险基金存在高额结余是极大的浪费。④顾昕:《中国城乡公立医疗保险的基金结余水平研究》,《中国社会科学院研究生院学报》2010年第5期。部分地区以结余过多为由盲目扩大支付范围或是提高待遇,比如划出部分资金用以支付照护费用、健康体检费用。事实上,这些做法已超出了基本医疗保险基金的特定使命和用途。医疗保险也有“系统老龄化”问题,不能简单地视这一制度为短期保险制度。⑤何文炯等:《基本医疗保险“系统老龄化”及其对策研究》,《中国人口科学》2009年第2期。

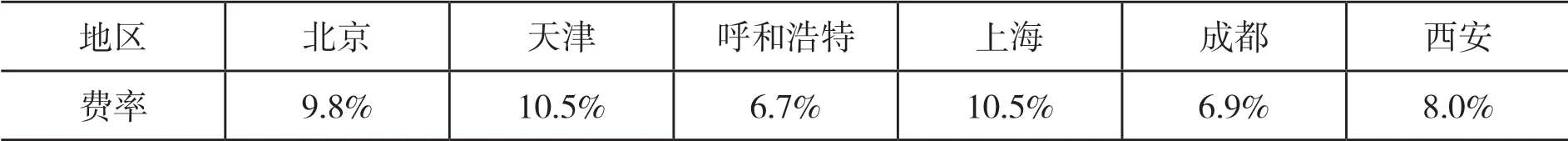

(三)资源的空间配置不平衡

目前社会保险实际统筹层次低,城乡发展不平衡,国家统一的法定制度沦为地方性安排,⑥郑功成:《深化中国养老保险制度改革顶层设计》,《教学与研究》2013年第12期。社会保险资源的空间配置不平衡。主要体现在:一是统筹地区间的配置不平衡。虽然中央确立了社会保险制度基本框架和政策,但各统筹地区对于部分制度参数的规定并不相同。不同省份的社会保险缴费工资下限、用人单位缴费率存在差异(见表2)。制度和政策的不统一,造成参保人员社会保险关系转移接续难,从而影响劳动力自由流动,导致地区间用人单位劳动力基础成本的差异,直接影响劳动力市场一体化。⑦朱玲:《中国社会保障体系的公平性与可持续性研究》,《中国人口科学》2010年第5期。二是城乡间的配置不平衡。主要体现在城镇和农村社会保险资源投入和获取的不平等。农村居民工伤、生育保障制度缺失,养老保险和医疗保险水平都还不高。与企业退休人员养老金“17 连涨”(2005—2021年)相比,农民的最低基础养老金自2009年以来仅调整过两次(由55 元提高至70 元、88 元);参加新型农村合作医疗的老人和未参保老人在医疗服务利用和健康结果方面未呈现显著差异。⑧刘晓婷、黄洪:《医疗保障制度改革与老年群体的健康公平——基于浙江的研究》,《社会学研究》2015年第4期。机关事业单位和企业职工基本养老保险个人账户记账利率每年由国家统一公布,但城乡居民养老保险个人账户计息一般以一年期银行利率为基础设定,与另外两项保险制度个人账户记账利率相比水平偏低。

表2 2019年部分地区职工基本医疗保险用人单位费率

(四)行动主体缺乏有效协调

社会保险的出现,表明人们意识到仅依靠家庭和朋友的帮助难以有效应对风险,需要全社会建立一个公共计划共同分担损失。在这一计划中,由政府、用人单位、个人等多个行动主体协调与合理分工。当前,社会保险资源配置涉及的行动主体还缺乏有效协调。一是政府、用人单位和个人责任有失衡之处。居民基本养老保险、基本医疗保险名义上虽为社会保险制度,但事实上是以公共财政为基础支撑的泛福利化项目。用人单位与参保人员个人相比,负担也较重。与此同时,各主体的责任不够清晰。由于历史欠账等原因,政府要承担对社会保险基金的补助责任。在“基金出现支付不足时,政府给予补贴”的规定下,①《中华人民共和国社会保险法》,中国人大网:http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2019-01/07/content_2070267.htm,2019年1月7日。财政实际承担了基金兜底的无限责任。二是政府部门内部管理不够协调。这里我们有前车之鉴。过去城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗分属人力资源社会保障和卫生部门管理,其带来的直接后果是重复参保、重复补贴和社会资源浪费,增加政府管理成本(据统计,重复参保人数超1 亿,财政每年无效补贴200 亿)。②金维刚:《依法推进城乡居民医保整合》,《中国劳动保障报》,2016年2月5日第A4 版;《医保重复参保人数超一亿,财政每年无效补贴200 亿》,人民网:http://politics.people.com.cn/n/2014/0815/c1001-25471359.html,2014年8月15日。2018年党和国家机构改革进一步理顺了社会保障体制,但部分环节还有完善空间。过去各地社会保险费征缴模式呈现碎片化状态,有社会保险部门独立征收、地税部门代征以及地税部门全责征收等模式。③刘军强:《资源、激励与部门利益:中国社会保险征缴体制的纵贯研究(1999—2008)》,《中国社会科学》2011年第3期。原定于2019年开始将企业养老保险征收职能移交至税务部门,但由于种种原因,后明确留待有关配套政策和制度完善后再行移交。部分领域不可避免存在着部门利益,进而可能影响社会保障体系高效协同推进。④郑功成:《面向2035年的中国特色社会保障体系建设——基于目标导向的理论思考与政策建议》,《社会保障评论》2021年第1期。三是不同层级政府间的社会保险职责不清。基金困难省份可以得到中央财政的转移支付,因而可能形成待遇支付积极而社会保险费征缴动力不足的局面。由此而使中央和地方存在博弈空间,引发基金状况较好地区的逆选择行为。做实职工基本医疗保险市地级统筹是中央深化医疗保障制度改革的重要任务,⑤《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》(中发〔2020〕5 号),中国政府网:http://www.gov.cn/zhengce/2020-03/05/content_5487407.htm,2020年3月5日。但在财政省直管县地区,由于不同层级间政府责任分担机制不明确,这项改革面临诸多困境。

通过前述对中国社会保险制度改革演进的逻辑分析可以看到,自20世纪80年代开始的社会保险改革在很大程度上是由经济体制改革推动的,具有典型的“生产型福利”特征;⑥Ian Holliday,"Productivist Welfare Capitalism:Social Policy in East Asia," Political Studies,2000,48(4).进入21世纪后,随着国家对民生保障的重视,进一步推动了社会保险事业发展。这与其他国家和地区社会保险发展的驱动因素并不完全一致。⑦以韩国和我国台湾地区为例,政治民主化在健康保险的蓬勃发展中起了重要作用。参见Joseph Wong,Healthy Democracies:Welfare Politics in Taiwan and South Korea,New York,Cornell University Press,2006,pp.1-18.这是造成社会保险治理碎片化的重要原因。此外,社会保险治理碎片化的另外两个重要原因是:

一是长期以来对社会主义市场经济条件下社会保险制度的功能定位和技术原理认识不到位。在我国,保险是舶来品,社会保险的历史更短,因而国人对保险这一机制使用不够熟练,对社会保险运行规律研究少,更多是被动适应其他项目改革的要求。①何平:《企业改革中的社会保障制度》,经济科学出版社,2000年,第9 页。学界对此研究也不够透彻,各方对基本问题理解不完全一致,留下了诸多隐患。随着形势变化,传统的治理理念已表现出不适应,理论准备不足的弊端愈发显现。与其他社会政策相比,社会保险的“技术含量”较高,在时间和空间两个维度都有丰富的操作空间,兼具正义性和科学性。比如,精算是社会保险的核心技术,②日本、德国、美国等都建立了中长期精算平衡计划,诸多国家社会保障财政预算方案的制定有赖于这一原则。但目前对社会保险精算的重要性认识不足,部分制度设计本身就难以实现精算平衡,因此不能仅强调通过“开源”来促进制度可持续运行。③杨一心、何文炯:《养老保险缴费年限增加能够有效改善基金状况吗?——基于现行制度的代际赡养和同代自养之精算分析》,《人口研究》2016年第3期。现行《社会保险法》没有关于建立精算平衡机制的条款,直到中共十八届三中全会才提出社会保险精算平衡的原则。需要指出的是,由于社会保险由国家、单位和个人多方筹资,在考虑精算平衡时自然要将财政补贴考虑在内。这也有利于清晰和落实政府责任。

二是受到行政体制和财税体制的影响。世界上多数国家全国执行统一的社会保险政策。但是,我国从20世纪80年代以来逐步形成的“分灶吃饭”财政体制,中央政府更有动力将涉及与民众利益相关的事务交给地方政府。④曹正汉、周杰:《社会风险与地方分权——中国食品安全监管实行地方分级管理的原因》,《社会学研究》2013年第1期。而且,社会保险制度改革之初,中央财政拮据,决定社会保险制度框架全国统一,赋予各地在具体制度设计和政策调整方面较大的自主权。在地区经济社会发展水平差距较大的背景下,这种做法的弊端逐渐显现。各地有机会、有条件,并且在一定程度上被鼓励试验创新。这必然导致地区间的制度政策差异,直接造成地区间社会成员社会保险权益的不公平和劳动力基础成本的巨大差距;并且事实上中央要对地方承担大部分责任。⑤1998—2008年,财政对基本养老保险资金补助中,中央占90%以上。参见张弘力、许宏才:《分税制财政管理体制的调整完善情况及进一步改革的思路》,《预算管理与会计》2004年第3期。与之相关的另一弊端是部门利益的存在。社会保障制度整合性差的一个重要原因是“部门各行其是、各记其功”。⑥王思斌:《当前我国社会保障制度的断裂与弥合》,《江苏社会科学》2004年第3期。部门间存在政绩的竞争和博弈,致使每个部门都希望能够掌握更多的资源,导致社会保险政策的部门主义色彩较浓,缺乏整体性协调机制。由于制度地区分割,社会保险被作为地区间福利竞赛的工具使用,这对原有的制度规则体系产生了破坏作用。⑦赵海珠、朱俊生:《中国福利竞赛:内涵、表现与效应》,《人口与发展》2016年第4期。

三、社会保险整体性治理的政策取向

早在20 多年前,社会保险主管部门已经意识到,“中国的社会保险决策有很大的偶然性和随意性,根本问题是整体决策上根基不足”。⑧王建新:《中国劳动年鉴(1992—1994)》,中国劳动出版社,1996年,第121 页。从现有研究看,仅就某一项社会保险制度的完善或者几个制度参数的研究较多,但对诸如社会保险险种协调、社会保险与其他公共政策之间的相互作用等问题的研究不多。事实上,单纯讨论某项社会保险制度的某个问题具有明显的工具主义色彩,难以揭示社会保险制度的复杂性。在整体性治理视角下,需强调公共政策的跨部门性和跨政策性,统筹好各类资源形成合力。①胡湛、彭希哲:《应对中国人口老龄化的治理选择》,《中国社会科学》2018年第12期。除了推动社会保险制度本身的完善,建议从以下4 个政策视角出发推动社会保险改革。

(一)加强社会保险险种间协调以有效匹配风险保障需求组合

个体的风险保障需求是复合型的,②Christopher T.Whelan,Bertrand Maître,"'New' and 'Old' Social Risks:Life Cycle and Social Class Perspectives on Social Exclusion in Ireland," Economic and Social Review,2008,39(2).人在不同的生命阶段对风险保障需求侧重存在一定异质性,社会保障制度应按照人在生命历程中的不同阶段、不同需求设置,用以支持生命的完整过程。③郭于华、常爱书:《生命周期与社会保障——一项对下岗失业工人生命历程的社会学探索》,《中国社会科学》2005年第5期;贾玉娇:《从抗击新冠肺炎疫情看社会保障在国家治理中的功能及走向》,《社会政策研究》2020年第2期。20世纪50年代,劳动保险的综合费率只相当于当时工资总额的3%,远低于目前社会保险30%以上的费率。作为综合性的制度安排,职工可享受《劳动保险条例》规定的养老、疾病、伤残、生育等全部待遇,而现行社会保险制度分险种设计和实施,资金不能互相调剂使用,加之统筹层次低,成为费率居高不下的重要原因。④高书生:《社会保障改革何去何从》,中国人民大学出版社,2006年,第10 页。在这一制度模式下,单纯完善某个险种难以满足参保人员复合型的风险保障需求。由于养老保险所需资金量大,无论是社会保险主管部门还是部分学者历来都强调养老保险的重要性。事实上,从分工来看,养老金主要保障退休人员衣食基本生活,正是由于医疗和照护保障不到位,才迫使养老保险需要承担更多的职责,从而加大了养老保险基金的支付压力。应当承认,从劳动保险到社会保险有进步意义,险种分开运行使管理精准化水平有所提高,但与此同时,也对寻求各险种责任边界、实现项目间的合理分工提出了更高要求。因此,要从参保人员生命周期出发,动态匹配其风险保障需求组合;统筹协调各险种,重点是联动优化养老、医疗、长期照护等保障项目。

(二)加强社会保险与补充性保险融合发展以满足多层次风险保障需求

社会保险是提供风险保障的方式,但仅是其中的一种方式。根据风险管理一般理论,风险处理的最佳方案通常是多种风险处理措施的组合,“多层次”应是风险保障体系建设的基本取向,发展养老和医疗保障更应重视这一思路。以养老保险为例,为应对养老金财务危机,世界银行提出了“三支柱”理论;而中国从20世纪90年代开始就提出要“逐步建立基本养老保险与企业补充养老保险和职工个人储蓄型养老保险相结合”的制度。⑤《国务院关于企业职工养老保险制度改革的决定》(国发〔1991〕33 号),《中华人民共和国国务院公报》1991年第27 号。在这一制度安排下,基本养老保险承担“保基本”之责,而补充性养老保险承担改善退休生活之责。但我们看到,这20 多年来对基本养老保险待遇高增长的诉求有增无减,而补充性养老保险却发展缓慢,往往有购买能力者无意购买、而有购买需求者却无力购买。⑥到2020年末,全国仅有10.5 万户企业建立了企业年金,参加职工人数为2718 万人。事实上,政府的社会保障治理无法从根本上完全规避社会风险,提供的资源只能是“保基本”。①王增文:《中国社会保障治理结构变化、理念转型及理论概化——范式嵌入与法治保障》,《政治学研究》2015年第5期。单纯增加社会保险资源供给,超越基本保障水平,只会拖垮社会保险制度,最终带来参保群体整体利益的下降。从中国目前所处的经济社会发展阶段来看,在社会保险领域亟需树立底线公平的理念,强调国民在底线面前所具有权利的一致性。其实质是重点保障大多数人的利益,重在雪中送炭,而非锦上添花。②景天魁:《创新福利模式优化社会管理》,《社会学研究》2012年第4期。在此基础上,要积极争取补充性保险的发展空间,鼓励市场主体与社会力量参与多层次风险保障体系建设。③郑功成:《多层次社会保障体系建设:现状评估与政策思路》,《社会保障评论》2019年第1期。

(三)加强社会保险制度与其他政策互动以实现政策目标

社会保险不是一项孤立的社会政策,在运行中往往与其他政策配套实施(如劳动就业、收入分配、人口政策等)。因此,仅通过完善社会保险制度难以实现政策既定目标,应加强与其他相关制度改革的互动。这里以与社会保险制度紧密相关的四个制度为例说明。一是户籍管理制度。部分社会保险制度与户籍制度捆绑,进城务工人员在养老、医疗、失业保险方面均遭受户籍歧视。④姚先国、赖普清:《中国劳资关系的城乡户籍差异》,《经济研究》2004年第7期。机会公正的缺失,使得不同群体没有处在同一起跑线上。⑤李强:《社会分层与空间领域的公平、公正》,《中国人民大学学报》2012年第1期。建议首先将进城落户农民完全纳入社会保险体系,保障符合条件的外来人口与本地居民平等享有社会保险权利,并继续做好社会保险关系转移接续和医疗保险异地就医结算工作。二是收入分配制度。国家“十四五”规划提出要扎实推动共同富裕,加大社会保障等再分配机制调节力度和精准性。与其他国家相比,我国社会保障在调节收入分配方面所发挥的作用有限。随着社会保障支出规模增加,居民收入差距可能扩大。⑥李实等:《中国社会保障制度的收入再分配效应》,《社会保障评论》2017年第4期;蔡萌、岳希明:《中国社会保障支出的收入分配效应研究》,《经济社会体制比较》2018年第1期。这里的关键是要淡化多缴多得激励,改进筹资和待遇计发办法,处理好参保激励与再分配功能发挥的关系。三是工资统计调查制度。目前绝大部分地区在统计平均工资时,未将私营企业纳入统计范围,导致统计结果高于真实平均值。养老金以当地统计的平均工资为基础计发,征缴基数却是实际的平均工资水平。这一差异是引发基金缺口的一个原因。建议进一步完善工资统计政策,为做实社会保险缴费基数创造条件。四是医药卫生制度。近年来,医疗保险事业取得长足发展,但“看病贵、看病难”问题持续成为舆论焦点,民众“获得感”不强直指医疗保障制度运行效率不高。事实上,医疗问题涉及医院、病患、医疗保险机构、药商等多个行动主体,医疗费用的持续增长还与各主体的微观行为有关。⑦刘军强等:《医疗费用持续增长机制——基于历史数据和田野资料的分析》,《中国社会科学》2015年第8期。因此,在深化“医保”改革同时,更需加快“医疗”和“医药”两个领域的改革,加强与医疗救助制度的衔接,通过医保、医疗、医药三医联动更好发挥医疗保险作用。

(四)加强行动主体整合以促进社会保险资源配置效率提高

行动主体整合是整体性治理框架下的重要内容,加强各主体整合可以减少集体行动的障碍。近年来,财政对社会保险的支持力度连年加大(2017—2019年,企业职工基本养老保险财政补贴投入分别达到4955.13 亿元、5355.43 亿元和5825.59 亿元;财政投入已成为城乡居民医保筹资的主要来源,部分地区财政补贴标准达到个人缴费的3—4 倍),但政府并非是全部福利的提供者。一味强调财政责任,带来的后果将是税负增加,影响整个社会的福利改进程度。根据福利三角理论,国家和市场、家庭一样,是福利的部分提供者。①彭华民:《福利三角:一个社会政策分析的范式》,《社会学研究》2006年第4期。随着经济发展从高速转向中高速,财政收入增速也逐步放缓,在强调政府责任的同时,还需要加强与参保者、参保单位等行动主体的整合,调整各主体的效能搭配,从而促进资源配置效率的进一步提高。过去在讨论养老保险问题时,常把老年人与“被供养的人”画等号。现在需转换思路,重新定位老年人的社会角色,使其树立自立自强观念,帮助其更好地参与社会发展,降低制度运行成本。②彭希哲、胡湛:《公共政策视角下的中国人口老龄化》,《中国社会科学》2011年第3期。因此,应强化“人人享有”与“人人尽力”并重的政策取向。③《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》提出,要按照人人参与、人人尽力、人人享有的要求保障基本民生。特别是要让广大参保人员增强责任意识,在“参与”和“共享”这两个角色中找到平衡。与此同时,还要加强政府内部部门的整合,特别是经办服务资源的整合。生育保险与基本医疗保险合并实施正是体现了这一思路。

四、社会保险整体性治理框架与改革重点

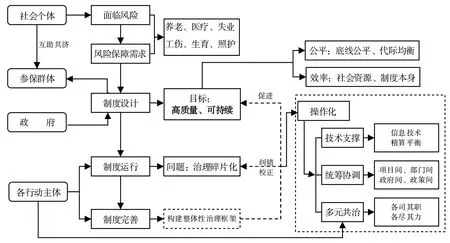

社会保险制度是社会主义市场经济体制和国家治理体系的重要组成部分。针对社会保险治理碎片化的问题和资源配置不尽合理的事实,要加强社会保险的整体性治理,构建目标定位清晰、行动主体整合、短期目标与中长期战略协调的治理框架体系(见图3)。破解问题的核心思路在于,要重新认识国民的基本风险保障需求,科学定位社会保险各险种及其功能,努力解决行政体制、财税体制与社会保险全国统一性要求之间的矛盾。当前,制度改革的重点建议有以下几点。

图3 中国社会保险整体性治理框架

(一)优化社会保险体系安排

建立完善的社会保险体系,是实现社会保险整体性治理的迫切要求。基于民众风险保障需要和现代政府基本职责,要区分好基本保障与补充性保障,构建多层次风险保障体系,并明确社会保险“保基本”的功能定位。基于“保基本”原则,应清晰界定财政所应承担责任(比如规定财政按固定比例注入社会保险基金),做好划转国有资本充实社会保险基金工作。在实现社会保险“保基本”目标的基础上,要积极争取补充性保险的发展空间,鼓励市场主体参与多层次风险保障体系建设。而对于参保人员的角色亦需要重新定位,即不仅要推动社会保险“共享”,还需重视“共建”,帮助其树立权利与义务匹配意识(前些年提出的渐进式延迟退休政策和职工医保退休人员缴费政策,都体现了这一思路)。同时,要进一步优化项目分工,重点方向是提高医疗、工伤和照护保障水平。这里需要指出的是,长期照护保险专业性较强、对经办服务能力要求较高。日本、韩国等地从酝酿到制度正式建立用了10年左右的时间。这一期间做了大量配套服务体系建设和数据测算等前期准备工作。而我国台湾地区从着手规划长期照顾保险到制度建立运行用了近20年。①日本从1989年制定“黄金计划”(Golden Plan)到2000年正式实施介护保险历经11年(在日本介护保险指长期照护保险);韩国从1999年提出老人长期照护问题到2008年正式建制历经9年;我国台湾地区则从1998年起推动长期照顾政策建立完善,先后开展了“长期照顾体系先导计划”“长期照顾十年计划”,到2016年推出“长期照顾十年计划2.0”。因此,在服务能力不足的情况下,若要不加重用人单位负担,可考虑先用补助的办法帮助最有照护需求的困难老年人(与残疾人护理补贴制度衔接),待时机成熟通过合适的方式向长期照护保险制度过渡。②何文炯、杨一心:《失能老人照护服务补助制度研究》,《社会政策研究》2020年第2期。

(二)推进社会保险全员参保

当前虽然国民的社会保险权益在法律上已经得到确立,但离社会保险全民参保还有较大距离。③穆光宗:《论政府的养老责任》,《社会政策研究》2019年第4期。以职工基本养老保险为例,仍有1 亿多适龄劳动人口未被制度覆盖。④郑功成等:《中国社会保障发展报告(2016)》,人民出版社,第24 页。推进社会保险全员参保,是促进公平的重要举措。同时,这也有利于更好发挥社会保险本身具备的比较优势。保险是基于利己目的、进而达到利他效果的制度安排,因此成为经典的风险管理工具。其最本质的特征是互助共济(包括代内与代际间):养老保险中,短寿者帮助长寿者,年轻一代人帮助上一代人;医疗保险中,健康者帮助疾病罹患者;失业保险中,在岗者帮助失业者;工伤保险中,平安者帮助工伤者和职业病患者;生育保险中,已生育者和将生育者帮助当前生育者。在这一制度安排下,大量独立同质风险单位因保险而集中起来,风险的不确定性得以“相互抵消”,其背后所蕴含的机制是保护群体中的每一个体,并能够提高效率。⑤厉以宁:《论互助共济在效率增长中的作用》,《中南工业大学学报(社会科学版)》1999年第2期。由于个体风险损失规律难以把握,而特定时期特定范围内社会总体损失规律可根据经验获得,因此,要将更多的人员纳入社会保险制度,更好发挥社会保险互助共济作用。国家“十四五”规划纲要已提出,放宽灵活就业人员参保条件,实现社会保险法定人员全覆盖,其关键是构建适应新经济、新业态的社会保险参保机制,通过完善制度增强参保吸引力。

(三)改进社会保险制度设计

近年来,通过建立企业职工基本养老保险基金中央调剂制度,完善基本医保、大病保险、医疗救助三重保障,实行职工基本医疗保险门诊共济保障等一系列改革,有效推动了社会保险制度完善。但是面向高质量发展、可持续发展的更高目标,特别针对现行制度存在的突出问题,还要敢于啃更多的“硬骨头”。首先,改革要突出“保基本”,重视补短板。以代际均衡为目标,①受资源约束,代际冲突在所难免,代际矛盾若不能有效解决将影响制度的可持续运行。因而,不仅要处理好同代间的利益协调问题,还要处理好不同代人的关系协调问题。建立健全正常待遇调整机制,合理控制高保障人群待遇水平,逐步缩小群体间差距。重点保障农民、贫困地区人员和弱势群体,满足参保人员各生命阶段风险保障基本需求。其次,完善“统账结合”政策。有观点提出,应减小统筹账户比例,做大个人账户,甚至实行“全账户制”。可以判断,这种情况会导致互助共济减弱,部分人员可能因准备不足而缺乏保障,部分人员则可能准备过多而降低效率;因而难以缩小初次分配差距,保险本身的比较优势难以发挥。事实上,在“统账结合”设计模式下,个人账户强调激励,更多带有“缴费确定型”的性质。多年实践表明,统筹基金和个人账户基金“混账”管理导致账户权益不清晰,个人账户运营责任被弱化,带来基金亏空的巨大隐患。②参保人员身故时未领取的个人账户储存额余额可继承,并不会因为参保人员过早身故而减少基金支付;如果参保人员寿命较长而个人账户储存额不足以支付时,由统筹基金继续支付个人账户养老金,因此个人账户制度设计本身就难以实现精算平衡。因此,应优化个人账户制度,动态调整个人账户计发月数;实行分账管理,努力提高资金收益回报率。第三,要改进筹资机制。根据相关精算分析,参保对于个体是有利的。③从平均意义上看,男、女职工的待遇现值分别是缴费现值的1.55 倍和2.27 倍。参见杨一心、何文炯:《养老保险缴费年限增加能够有效改善基金状况吗?——基于现行制度的代际赡养和同代自养之精算分析》,《人口研究》2016年第3期。那么,为何还有如此多人游离于制度之外?究其原因,一个重要障碍是社会保险名义费率过高。在一些统筹地区,用人单位无力承受近40%的社会保险费率,致使本应参加职工基本养老保险和医疗保险的人员只能选择参加保障水平较低的城乡居民基本养老保险和医疗保险制度。如果不改革筹资机制,并降低名义费率,部分险种的参保吸引力依然不足。

(四)改善社会保险制度运行环境

社会保险制度的健康可持续运行,除了自身设计的科学性外,还需要提升社会保障法治化水平,营造良好的外部社会环境,与其他经济社会政策的完善结合起来。比如,要继续深化医药卫生体制改革,增进医、保、患三方的良性互动;完善工资统计政策,做实缴费基数;调整人口生育政策和退休年龄政策,减轻人口老龄化的影响。此外,还要逐步培育社会成员对社会保险水平的理性预期,④何文炯:《发挥保障和改善民生的制度优势》,《中国社会科学报》,2020年8月18日第8 版。推进国民参与社会保障政策制定机制的建立,⑤王增文、林闽钢:《中国社会保障治理能力现代化问题》,《贵州社会科学》2015年第3期。各行动主体“各司其职、各尽其力”,实现多元协作。

五、结语

综观历史,社会保障经历了自发互济时代、慈善时代、济贫时代等阶段。19世纪末期,全球开始进入社会保险时代。100 多年来,各国致力于社会保险制度的建设与发展,并提升人类社会福祉发挥了重要作用。70 多年来,中国的社会保险事业砥砺前行;但与发达国家相比,中国的社会保险制度建立相对较晚,而且在近40年来的全球性社会保险制度改革浪潮中,中国的改革起步也相对较晚。在充分肯定40年来改革成效的同时,应当看到,现行制度治理碎片化问题突出,改革尚未完成。更为重要的是,中国未来将面临人口老龄化、家庭规模小型化与结构简化、经济增速放缓等问题。这对社会保险制度改革和完善提出了挑战,更凸显改革的紧迫性。以整体性治理为基本理念推动新的改革,有助于社会保险制度优化并走向定型。

第一,应认识到迄今为止没有最佳的社会保险模式,要建构好中国社会保障学术话语体系。一直以来,国际社会保障学界几乎为西方话语所垄断。世界各国在实践中发展出多种社会保险模式,德国模式、英国模式、北欧模式、美国模式、新加坡模式等一系列模式既具有共性规律,又有鲜明的本土特色。人口、政治、文化、宗教等都可成为左右社会保险发展的因素。因此,没有最佳的模式,只有最适合本国本地区的模式,简单移植或者机械叠加不同做法无助于问题的解决。因此,中国社会保险改革要在立足国情的基础上,吸收可以借鉴的经验,并努力加强中国社会保障学术话语体系建设,增强中国国际话语权。

第二,中国社会保险改革形成了自身特有路径,社会保险治理碎片化现象存在有其历史阶段性和必然性。中国自20世纪80年代开始的社会保险改革在很大程度上是由经济体制改革推动的,具有典型的“生产型福利”特征;进入21世纪后,随着国家对民生保障的重视,进一步推动了社会保险发展。这与其他国家和地区社会保险发展的驱动因素并不完全一致。在改革过程中,我们对社会保险运行规律研究少,更多是被动适应其他项目改革的要求。时至今日,社会保险政策影响范围大,制度粘性强,并关乎社会稳定。因此,要深谙改革的复杂性和艰巨性,理性看待治理碎片化问题,从经济社会发展全局出发,更加注重人文关怀和改革的艺术,采取外柔内刚的改革策略,保持政策相对稳定,在和风细雨中迈出制度改革的坚定步伐。

第三,要为整体性治理理念操作化创造条件。诚然,由于各主体间信息不对称且有各自的利益倾向,社会保险整体性治理难度颇大,要实现改革目标仍需不断试错和校正。但是,不能因为改革难度大而不去尝试改变目前治理碎片化的局面。为了尽可能减少将来的试错成本,整体性治理理念应融入到社会保险事业发展的全过程。20世纪40年代的《贝弗里奇报告》之所以能够为政府采纳并对日后英国社会保障发展产生深远影响,一个重要原因就是其观点和建议不受任何部门和相关利益群体的影响。因此,当务之急是强化高层决策者和相关部门的整体性治理理念,加快构建中国特色的社会保障法律法规体系,并通过更加科学的机制促进利益相关者“去利益”。

社会保障是治国安邦的大问题,①《习近平在中共中央政治局第二十八次集体学习时强调完善覆盖全民的社会保障体系促进社会保障事业高质量发展可持续发展》,新华网:http://www.xinhuanet.com/2021-02/27/c_1127147247.htm,2021年2月27日。已成为共享发展的基本途径与制度保证。事实上,社会保险与每一个社会成员息息相关,推动社会保险事业高质量发展、可持续发展,对于提升全民福祉、维护国家长治久安具有重要意义。以整体性治理为基本理念推动新的改革,有助于社会保险制度优化并走向定型。当前制度完善的重点方向是,既要增加社会保险资源的投入,更要实现资源的优化配置;在改革进程中,全面考虑经济发展、社会稳定和政治平衡。总之,中国要成为具备国际竞争力的现代化国家,社会保险在推进国家治理体系和治理能力现代化中应有更大担当。