阶梯式康复训练对胫骨平台骨折术后患者膝关节功能的影响

倪守洋

(平原县第一人民医院骨科,山东平原 253100)

胫骨平台骨折是膝关节在暴力作用下发生压缩性损伤,致使胫骨髁发生骨折,属于临床常见的关节内骨折[1]。胫骨平台骨折治疗方案、康复训练措施等均会直接影响膝关节功能的恢复, 如果未加以重视,可能影响患者预后,存在关节力线不稳、关节畸形、功能障碍等风险。目前临床针对胫骨平台骨折以内固定手术治疗为主,可实现坚强固定,并保障正常力线,但术后仍然需要较长时间的康复训练,以促使关节功能与日常生活能力的恢复[2-3]。 常规康复训练缺乏系统性,康复训练内容、方法等随意性较强,不利于关节功能的恢复[4]。 阶梯式康复训练根据患者的康复进程制定从易到难的训练内容,具有循序渐进、科学、系统等优势。 该研究选取该院 2019 年 4 月—2020 年 4 月收治的行手术治疗的80 例胫骨平台骨折患者为研究对象,通过分组对照,探讨阶梯式康复训练的应用效果。报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择该院收治的行手术治疗的80 例胫骨平台骨折患者为研究对象。纳入标准:(1)满足胫骨平台骨折诊断标准,并经内固定手术治疗成功;(2)已签署知情同意书;(3)参与康复训练依从性良好。排除标准:(1)开放性骨折者;(2)严重脏器功能不全者;(3)精神状态异常者;(4)特殊生理时期如哺乳、妊娠期者;(5)合并可诱发疼痛的其他疾病者。按照随机数字表法将患者分为两组,每组40 例。对照组男24 例,女16 例;年龄 24~70 岁,平均年龄(45.16±7.10)岁;Schatzker 分型:IV 型 11 例,V 型 20 例,VI 型 9 例。 研究组男 25例,女 15 例;年龄 23~72 岁,平均年龄(45.85±7.24)岁;Schatzker 分型:IV 型 10 例,V 型 21 例,VI 型 9例。 两组患者一般资料比较,组间差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。 该研究经医院医学伦理委员会审查通过。

1.2 方法

对照组采用常规康复训练,在患者无痛或轻微疼痛的情况下,指导其进行股四头肌收缩、关节屈伸、关节环转等训练,具体训练量、训练时间结合患者耐受能力确定,一般每日3 次,每次15~30 min,患者出院后嘱其持续训练至骨折愈合。

研究组采用阶梯式康复训练,主要内容包括:(1)第一时期,即术后3 d 开始持续训练1~2 周。 辅助患者取适宜体位,抬高患肢,并在小腿下垫好软垫,辅助其进行跖屈踝关节背伸,具体训练次数以患者耐受能力确定。 指导患者平卧,伸直膝关节、背伸踝关节,维持大腿肌肉紧绷,进行直腿抬高。 抬高后维持5 s,放下,训练5 次。并根据患者疼痛情况、耐受能力辅助完成被动关节伸屈训练。(2)第二时期,第一时期结束后训练3~8 周。 指导患者主动开展膝关节屈曲与伸展训练,并在完成动作后维持10~15 s,每日3 次,以关节产生酸胀感为宜。 6 周后可取仰卧位,在小腿前侧绑好沙袋配重, 利用健侧肢体带动患侧肢体活动,每日3 次。 沙袋初始重量以3 kg 为宜,逐渐增加,最大可达8 kg。 并逐渐指导患者利用拐杖、助行器下地行走,完成身体移动、站立、行走等动作。 (3)第三时期,第二时期结束后训练3~6 个月。 指导患者开展过屈、下蹲、压腿等训练,并对患者的康复状态加以评估,制定肌力训练计划,3 次/d,每次 30 min。

1.3 观察指标及评价标准

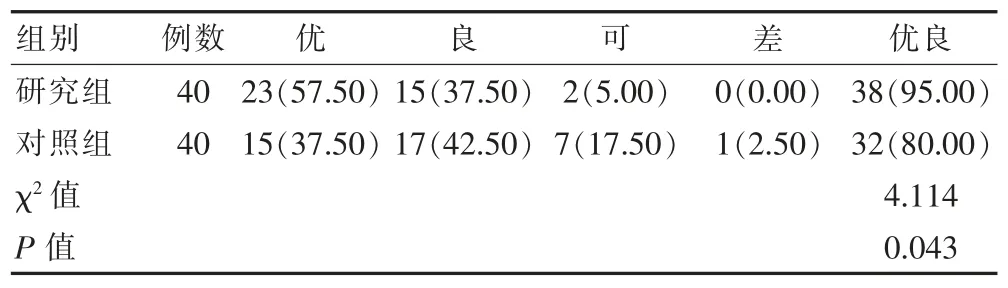

(1)两组膝关节功能优良率比较,以随访3 个月时为评价节点。 疗效评价标准:优:患者主诉无痛,活动伸展率提高≥80%,关节活动无受限,生活可自理;良:关节疼痛评分降低>60%,活动伸展率提高60%~79%,行走需要借助助行器;可:关节疼痛评分降低30%~60%,活动伸展率提高30%~59%,需要人搀扶下地,无法生活自理;差:存在明显疼痛,活动受限,无法自理,不可下床。 优良率=(优+良)/总例数×100%。

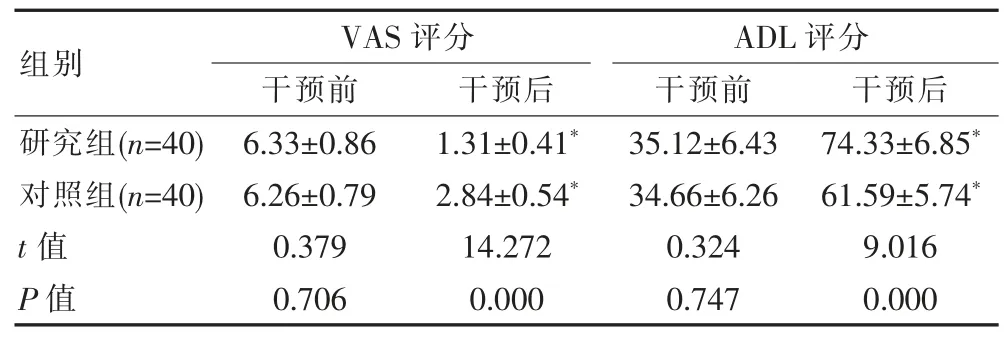

(2)两组疼痛程度与生活自理能力比较。 采用视觉模拟评分法(visual analogue scale,VAS)对患者的疼痛程度进行评价, 分值 0~10 分,0 分为无痛,10 分为剧烈疼痛。 采用日常生活活动能力(activity of daily living,ADL)量表从进食、洗澡、修饰、如厕等方面对患者的生活自理能力进行评价, 分值0~100 分,评分越高说明患者的生活自理能力越好。

1.4 统计方法

采用SPSS 21.0 统计学软件进行数据分析,计数资料用[n(%)]表示,计量资料用()表示,分别采用χ2检验、t检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 两组膝关节功能比较

研究组的膝关节功能优良率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。 见表 1。

表1 两组膝关节功能比较[n(%)]

2.2 两组疼痛程度与自理能力比较

干预前,两组的VAS 评分、ADL 评分比较,组间差异无统计学意义(P>0.05)。 干预后,两组的 VAS 评分均较同组干预前降低,ADL 评分均较同组干预前上升,且研究组的VAS 评分低于对照组、ADL 评分高于对照组,组间差异有统计学意义(P<0.05)。 见表 2。

表2 两组患者 VAS、ADL 评分比较[(),分]

表2 两组患者 VAS、ADL 评分比较[(),分]

注:与同组干预前比较,*P<0.05

组别VAS 评分干预前 干预后ADL 评分干预前 干预后研究组(n=40)对照组(n=40)t 值P 值6.33±0.86 6.26±0.79 0.379 0.706 1.31±0.41*2.84±0.54*14.272 0.000 35.12±6.43 34.66±6.26 0.324 0.747 74.33±6.85*61.59±5.74*9.016 0.000

3 讨 论

胫骨平台骨折属于临床常见的骨折类型,而Schatzker 分级标准中 IV、V、VI 型骨折较为复杂,临床多采用切开复位内固定术治疗,由于术式成熟且近年来固定材料得到了进一步发展,故骨折复位、内固定效果理想,但患者术后发生膝关节功能障碍的风险很高,容易影响其预后,可造成患者生活质量明显下降,故临床应当重视胫骨平台骨折患者术后功能康复问题[5-6]。 常规康复训练虽然也能在一定程度上预防肌肉萎缩、关节粘连等问题,但由于训练随意性较强,故很难获得理想的训练效果。阶梯式康复训练是近年来临床常用的新型康复训练理念, 强调通过术后早期、持续、阶梯式的康复锻炼,循序渐进地改善患者的膝关节功能,配合系统性评估,督促患者按照计划开展训练,可有效提高其依从性,结合患者康复情况调整训练计划,制定阶段性的康复目标,可实现对各个阶段训练计划的有效落实及巩固[7]。 与常规康复训练相比,阶梯式康复训练的针对性较强,以患者的评估结果为基础进行康复训练方案的制定,可确保训练内容、患者病情及康复训练相互契合,且在训练过程中结合了主动训练与被动训练,能够有效保障患者的依从性,增强康复训练的效果,更好地改善患肢血液循环,加快组织的康复与愈合[8]。 在具体训练项目上,早期在保障骨折愈合的安全范围内进行肢体、关节的活动,可减少关节粘连、僵硬,相较于传统无痛条件下训练,促进关节功能恢复的效果更为理想。 而后期逐渐增加训练强度,一方面有利于患者循序渐进地理解并参与训练, 另一方面也能够逐渐实现对骨折远端关节、肌肉等的训练,明显增强患者的耐受能力。

该次研究中, 研究组的膝关节功能优良率95.00%高于对照组的80.00%,差异有统计学意义(P<0.05), 提示该方案能够提高患者膝关节功能的康复效果。 原因在于,阶梯式康复训练结合患者康复情况制定了系统的训练内容,并可灵活进行训练项目的调整,训练过程具有循序渐进的特点,可实现对患者的有效引导,提高了训练方案的完整性、系统性、连贯性,故而可取得更好的训练效果。余小冬等[9]的研究结果与该次研究结果一致,佐证了该训练方案对改善患者膝关节功能的价值。 而在疼痛程度与自理能力方面,研究组干预后的 VAS 评分(1.31±0.41)分低于对照组,ADL 评分(74.33±6.85)分高于对照组,组间差异有统计学意义(P<0.05),说明阶梯式康复训练能够减轻患者疼痛,并可提高其日常生活能力。 分析原因为,该方案通过强化训练提高患者的耐受能力[10],促进其肢体功能的恢复,进而使自理能力明显改善。

综上所述,胫骨平台骨折患者术后采用阶梯式康复训练,能够有效改善膝关节功能,减轻患者疼痛,有利于提高其生活自理能力,值得推广。