基于AISAS模型混合式课程评价体系的建构

史正刚 石倩

◆摘 要:新时代、新形势要求技术与教育的深度融合,混合式教学模式成为当下师生必然选择的教学常态。教育评价改革势在必行,混合式课程的科学评价亟待解决。本文将具有网络特质的AISAS模型应用于课程评价研究,构建了包括10个一级指标、20个二级指标、25个三级指标的混合式课程评价体系,以期为课程评价研究与实践提供借鉴意义。

◆关键词:AISAS模型;混合式教学;课程评价

一、引言

早在2012年,国家教育部颁布《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》,明确指出“鼓励学生利用信息技术手段主动学习、自主学习、合作学习,增强学生在网络环境下提出问题、分析问题和解决问题的能力”。新冠疫情的突然爆发又让师生不得不选择线上教学,实现“停课、不停学”的号召。后疫情时代要求信息技术与教育教学的深度融合,混合式教学模式成为当下师生必然选择的教学常态。2020年10月,中共中央、国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》,全国上下掀起教育评价改革的浪潮。为此,新形势下混合式课程的科学评价更是亟待解决。本文将具有网络特质的AISAS模型应用于课程评价研究,并以此为理论框架构建了混合式课程评价体系,以期为混合式课程的科学评价提供衡量标准,为混合式课程的健康发展提供持续改进的动因。

二、核心概念及理论基础

1.课程评价

课程评价是课程建设和课程执行中的重要环节,能够为课程的目标达成提供价值判断,为课程的持续改进提供决策指引。但是因为认知视角的不同,国内外学者对其概念的界定不尽相同。英国课程专家凯利认为,课程评价是评估一种特定教育活动的价值和效果的过程。美国教育评价标准联合委员会对课程评价的定义是“对某一对象(方案、设计和内容)的价值和有点所做的系统探查”。美国课程评价之父泰勒认为,课程评价实质上是一个确定课程与教学计划实际达到教育目标程度的过程。我国课程专家钟启泉从课程评价与教学评价的关系角度对课程评价做出了不同的阐释:“倘若从学校层面着手课程评价,那么,可以说教学评价是课程评价的核心”。以上观点尽管表达方式不同或关注焦点不同,但是其核心思想还是统一的,所以课程评价是根据评价标准和课程信息以科学的方法检测课程的目标、编制和实施是否实现了或在多大程度上實现了教育目的,以判定课程设计的效果,并据此作出改进课程的决策。

课程评价的研究发展经历了四个阶段,各时期评价范围关注的焦点不同。第一个时期是测验时期,评价的目的是以测验方式测定对知识的记忆状态或某些特质。第二个时期是描述时期,评价的核心是描述教育结果与教育目标相一致的程度。第三个时期是判断时期,评价的本质就是判断,评价不仅是根据预定目标对教育结果的描述,预定目标本身也需要价值判断。第四个时期是建构时期,评价被认为是评价者与被评价者以“协商”方式进行的共同心理建构过程。经过四个时期的发展,课程评价的内涵更准确,外延更宽广,逻辑更优化。

2.AISAS模型

AISAS模型是日本电通公司于2005年针对互联网时代消费者生活形态的变化而提出的一种全新的消费者行为分析模型,它反映了互联网时代搜索与分享的重要性,体现了互联网对生活方式和消费行为的影响与改变。AISAS模型是传统AIDMA营销法则的升级,其内涵可以在五个英文单词中得以解释:Attention(引起注意)、Interest(引起兴趣)、Search(进行搜索)、Action(购买行动)和Share(与人分享)。所以,AISAS模型构建了一个从“引起注意”到“与人分享”的共同心理构建过程。

AISAS模型在消费者领域应用广泛且意义重大,并且受“后疫情思潮”和跨学科思想的驱动,其应用研究已逐渐延伸至其他领域,如广告、传播、航空、教育等。本文将AISAS模型引入课程评价研究,并以此为理论框架构建混合式课程的评价体系。

三、课程评价体系的构建原则

1.整体性原则

在课程评价体系构建中,遵循整体性原则。课程评价体系是一个整体性的存在,各指标从多个维度反映了课程实施过程、实施效果及课程主体之间的内在联系。各指标之间相对独立,分别对课程的不同维度提出考核要求,同时又相互联系,构成了一个层层递进、逐渐深入的统一体,对课程进行全面评价。

2.注重激励性原则

课程评价具有激励、导向、管理、诊断、鉴定等功能,传统的课程评价体系更注重鉴定功能,即通过学生考试成绩来鉴定课程效果。本文主张,课程评价的意义更应该是通过评价手段去鼓励和引导师生,从而促进师生的共同进步。所以在建立课程评价指标时充分考虑了课程的实施过程,而不止关注课程结束后学生的考试成绩。

3.过程性评价与终结性评价相结合原则

过程性评价重视学生在课程学习的主体地位,注重引导教师关注学生在课程学习中的发展性变化,能为课程优化提供动态指引。终结性评价是在课程结束时对师生进行总结性的评价,对课程有高度概括的检验力。本文在构建课程评价体系时,坚持过程性评价与终结性评价相结合的原则,使课程评价贯穿于课程实施的全过程。

四、基于AISAS模型混合式课程评价体系的构建

1.一级指标建立

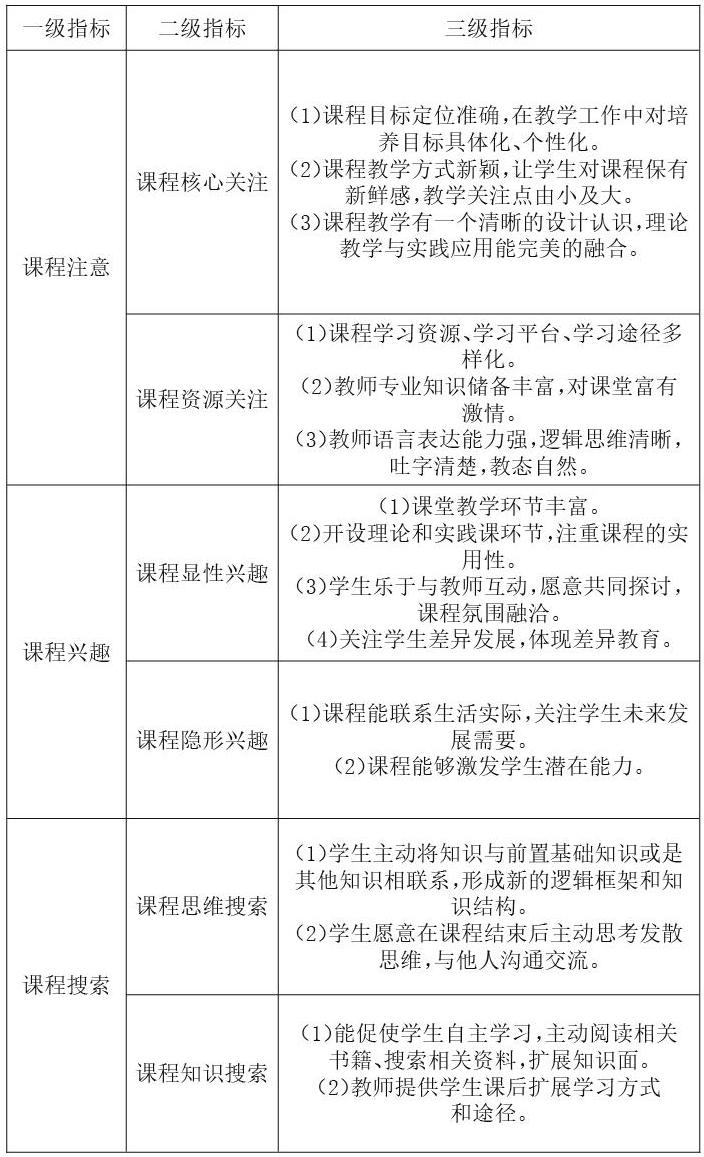

课程评价的核心是确定考核课程的衡量指标,并构建一个完善的课程评价指标体系。首先,本文基于AISAS模型的五个元素,构建了五个一级指标,包括“课程注意”、“课程兴趣”、“课程搜索”、“课程实现”和“课程分享”(见下表)。一级指标的建立是课程评价体系构建的第一步,也是二级、三级指标建立的基础。

2.二级、三级指标建立

然后,本文在一级指标基础上构建了更为细化的二级指标。具体而言,课程注意层面包括课程的核心关注和资源关注两个二级指标,课程兴趣层面包括课程显性兴趣和隐形兴趣两个二级指标,课程搜索层面包括课程思维搜索和课程知识搜索两个二级指标,课程实现层面包括课程评估实现和课程反馈实现两个二级指标,课程分享层面包括课程过程分享和课程结果分享两个二级指标。

最后,因为二级指标的范畴过于宽泛和抽象,无法对目标课程做出清楚、全面的客观评价,所以本文又进一步构建了三级指标,包括10类、25条(见下表)。

五、结语

课程是人才培养的重点,评价是人才培养的痛点,所以课程改革是教育界热议的话题。课程评价作为课程改革的关键,贯穿课程实施的始终,决定了课程内容设计的起点,衡定了课程目标实现的终点。本文以AISAS模型为理论基础,以“课程注意”、“课程兴趣”、“课程搜索”、“课程实现”和“课程分享”一级指标,逐步构建了包括10个一级指标、20个二级指标、25个三级指标的混合式课程评价指标体系,希望为混合式课程的评价研究提供又一视角,为混合式课程的评价实践些许指导。

参考文献

[1]张涛,李兆锋,胡萍.翻转课堂下学习绩效评价模型的构建[J].现代教育技术,2016,26(04):74-80.

[2]杨鹏,余明辉.基于CIPP模式的高职计算机类专业课程评价体系构建与实施[J].软件工程师,2015,18(09):26-28+23.

[3]埃贡.G.古贝,林肯.第四代评估[M]秦霖,等译.北京:中国人民大学出版社,2008.

[4]]蒋雅俊.课程评价:课程价值的创造与实现[J].华南师范大学学报(社会科学版),2014(03):63-68+162.

[5]何文杰,刘慧敏.基于 AISAS 模型的网络购物消费决策与电商营销策略研究[J].商场现代化,2014(26):66-68.

作者简介

史正刚(1976—),男,汉,四川绵阳,西南财经大学天府学院,硕士研究生,副教授,英语教育。

石倩(1995—),女,汉,四川绵阳,西南财经大学天府学院,硕士研究生,助教,课程教学。