基于“一专多能”理念的乡村小学全科教师课程体系构建

周海玲

(汕头职业技术学院 教学督导室,广东 汕头 515078)

国务院办公厅出台的《乡村教师支持计划(2015—2020年)》,提出“一专多能”的人才培养理念:“鼓励地方政府和师范院校根据当地乡村教育实际需求加强本土化培养,采取多种方式定向培养‘一专多能’的乡村教师。”[1]本文在调研的基础上,提出乡村小学全科教师“一专多能”的能力体系构架应包含“基本素质与能力”(教师的职业情志和综合能力)、“专业应用能力”(小学教师的教育职业能力)、“学科专业能力”(从事某主干科目的学科教学能力)和“操作应用能力”(实践技能和研究分析能力)。乡村小学全科教师的培养按照分向(项)选修、形成特色(专长、特长和爱好)的人才培养模式理念,按照上述四种能力构建出以专业分方向的“专修学科课程”体系和满足“一专多能”的专业技能和专业特长“选修课程”体系,以及以共性的教育教学实践能力培养和素质教育培养为目标的“共享课程体系”。

一、高职高专初等教育专业课程体系存在的问题

小学教师的培养一般由本科师范院校按照学科分类培养,注重小学教师学科能力的培养,在课程体系设置上,本科师范院校按照学科思维构建课程体系,某门学科的专业基础课占比很高。而乡村小学教师的培养很大一部分由高职院校初等教育专业完成,需要培养乡村小学教师的多学科教学能力和“一专多能”开展课外文体活动和班级管理组织等的综合能力。由于培养侧重点不同,决定了本科师范生的学科课程体系与高职高专初等教育专业的课程体系应该有很大的区别。而在现实中,当前师范教育的主流还是本科师范教育,高职高专的初等教育作为师范教育仅仅是弥补农村边远地区的师资不足。所以,目前很多高职高专的初等教育仅仅作为某学科本科师范教育的微缩版,课程体系上往往采取压缩学时而照搬本科师范某专业课程体系的做法。笔者检索多所高职高专初等教育专业人才培养方案中的课程设置,由于囿于上述削减本科师范院校课程的学时比例的简约化思维,其归纳起来,高职初等教育专业的课程设置普遍存在如下问题:

首先,从整个课程体系上看,多学科兼顾的课程体系内部未能实现有机统一。乡村小学教学需要“一专多能”,能同时兼任小学其他非主干课程(社会、艺体等)的能力,“一专”的课程设置与“多学科”课程兼顾之间,某学科为主和多学科兼顾的矛盾突出,课程结构和课时安排的科学性有待探讨。

其次,公共课未能体现综合能力的培育。公共课是素质教育和综合能力培育的课程,而高职高专目前公共课设置“仅仅是一些覆盖多种领域的全校性公共必修课和选修课,而且课程内容偏浅,考核要求也较低”[3],这样的公共课设置满足不了乡村全科教师的“身兼数职”的需要。乡村全科教师的培养需设置综合类的选修科目,例如体育教育、美术教育、音乐教育、科学、社会、舞蹈、手工、黑板报等。

最后,专业课程设置多而师范生实践课程设置不够。高职高专初等教育专业照搬本科师范教育的“专而深”的课程体系,过于突出专业课程,专业课安排的课时量比重大,而教学实践能力和教学基本功教学学时压缩严重。课程体系注重理论教学,实践教学课程过少或者流于形式,需细化实践教学课程的设置,设置能指导开展小学综合性的文体实践活动的实践技能课程。

这样的课程体系过分强调专业课程设置,不能满足乡村小学教师的全科教学需求、“一专多能”综合能力需求以及组织指导学生文体活动课外活动的需求。不同于本科师范院校以某个学科教学为主,若以高职初等教育专业培养乡村小学语文教师为例,“小学语文教师教育虽还没有专门设科,仅纳入整个小学教育专业之中,但采用‘综合培养,分科(向)发展’的培养模式,其专业性仍有所体现”[2]。也就是说,乡村小学全科教师不可能所有学科素质能力都很专深,要建立培养以某一科主干课的素质能力为主的“一专多能”的综合能力的课程体系,即能承担某一科主干课的教学能力,而又储备综合学科的知识和文体实践活动的素质能力,所以高职高专的初等教育专业的课程体系,必然不同于本科师范院校强调某个学科专业素养的培养理念,围绕着某个固定学科的深而专的专业素养来构建的学科专业课程体系,人才培养理念上应该是综合培养、全面发展、分向(项)选修、形成特色(专长、特长和爱好)。

二、基于乡村全科小学教师职业岗位(群)的专业能力分析

笔者对高职高专毕业在乡村小学从教的毕业生随机访谈,多数毕业生表示自己最欠缺的知识是综合文化科学知识、计算机知识、教育理论知识、有关学生及其特性的知识和科学学科专业知识;毕业后在工作中最需要加强的实践操作能力是学生文体活动指导能力、教师口语、即兴演讲、课堂教学技能、三笔字书写与作品创作、教学方案书写能力和简笔画。正如郭军英的博士论文《基于需求导向的农村小学全科教师培养问题研究》的归纳,乡村教师最需要的具备以下能力:“第一,具备多学科的教学能力。根据调查,教师在教学过程中不具备教授多学科的能力,被调查者中有86.54%的人认为农村小学教师应当有一定的综合技能,农村小学的学生也需要全面科学的发展。首先,教师需具备‘三笔一画一话’的能力,即三笔字、简笔画、普通话需要达标,能熟练掌握教师教学用语。其次,具备小学各学科的教学设计、备课、说课、课程资源开发与整合的能力。第二,组织管理能力。小学教师除日常的教学工作外,还需要具备对学生的管理和组织的能力……第三,信息技术能力的培养。”[4]

根据访谈的调查结果和小学教学的职业岗位需要,适应乡村教学多门学科兼顾和实践教学技能的现实需求,乡村小学教师的职业岗位(群)专业能力和知识结构中,某门学科的专业能力只是乡村小学教师能力结构中的一个部分,而乡村教学中更需要多学科教学能力、教育教研素养和实操实践能力,需要建构“一专多能”的课程体系以实现综合能力培养和实践教学能力提升。现提出乡村小学全科教师的教育教学能力体系构架,这个能力体系构架重视师范生的教育教学实践技能提升,完善能满足乡村教师教学中“一专多能”的综合能力培养。根据调研结果,小学教师需要的职业能力可以归纳为“基本素质与能力”“专业应用能力”“学科专业能力”和“操作应用能力”四大能力,能力体系构架如下:

(一)基本素质与能力

基本素质与能力是指教师的职业情志和综合能力。教师的职业情志包括政治素养、法律素养和职业道德、心理素质、身体素质等内容,作为小学全科教师需要综合的专业素养,包括基本的人文、科学、艺术等素养,具有指导学生文体活动、动手能力和创新能力的实践能力,掌握普通话、计算机和英语等应用能力。

(二)专业应用能力

专业应用能力是指小学教师的教育专业方面的能力,包括基本的教学管理能力、心理健康辅导能力和基础的教育研究能力。其中教学管理能力是指进行班队管理、班主任工作、综合实践活动指导的能力;心理健康辅导能力是指对儿童心理健康辅导和儿童教育心理学;教育研究能力是指教案写作、教学设计、教学方法改革、访谈设计、调查问卷编制、教学论文写作等方面的能力。

(三)学科专业能力

学科专业能力是指从事某主干科目的学科教学能力。全面掌握小学语文、数学、英语等主干课程的学科知识,同时兼备社会、科学、历史学科知识,运用教学法进行某门主干学科教学以及某门学科实践教学的开展。

(四)操作应用能力

操作应用能力是指实践技能和研究分析能力,包括三笔字的板书、书法作品创作、教师口语、朗诵与演讲、课堂组织、现代教育技术运用、教具制作与操作、实验教学等能力。

改革高职高专初等教育专业的现有课程体系模式,按照乡村全科小学教师职业岗位(群)的专业能力分析,理想的方法是将课程体系按照岗位所需分为“素质教育模块”“专业基础模块”“专业方向模块”和“师范生实践技能模块”四大模块安排课程体系。这种课程体系力求四个突破:第一,在公共大类课程中增设综合能力的素质课程,例如“音乐基础”“美术基础”。第二,突出教育教学能力培养,对标教育部师范认证的“教育教学能力”的课程。第三,增加师范生教师基本功实践技能模块课程。除了“三笔一话”等传统的师范生技能课程之外,还需要设置班级管理类课程,例如“小学班队管理”“讲故事指导”“即兴演讲指导”,增设专业技能课程,例如“简笔画与板报设计指导”“常用字识写指导”,探索这些实践课程的开展形式,提升师范生教学能力和实操能力。第四,合并初等教育专业教育教学类师范生培养共性课程,仅仅在专业课程小方向上分方向培养语文、数学、英语等专业课程,为乡村教师全科教学奠定基础,体现分类培养和“一专多能”,扩大学生就业面向。

三、基于“一专多能”的乡村全科教师课程体系建构

“农村小学全科教师要求具备广博的文化知识、全面的综合能力,重在‘全’上面,所以课程设置讲究全面性。”[5]乡村教师的培养体现为“一专多能”的综合培养、全面发展、分向(项)选修、形成特色(专长、特长和爱好)的人才培养模式,按照“共享”与“特色方向”的组合模式,乡村全科教师的课程体系分为两大板块:其中“分学科方向培养专业课程体系”实现主干学科教学能力培养,“共享课程体系”实现对乡村全科教师的教育教学综合素质和实践技能的培养,并且对“共享课程体系”比“分学科方向培养专业课程体系”安排更多的课时。

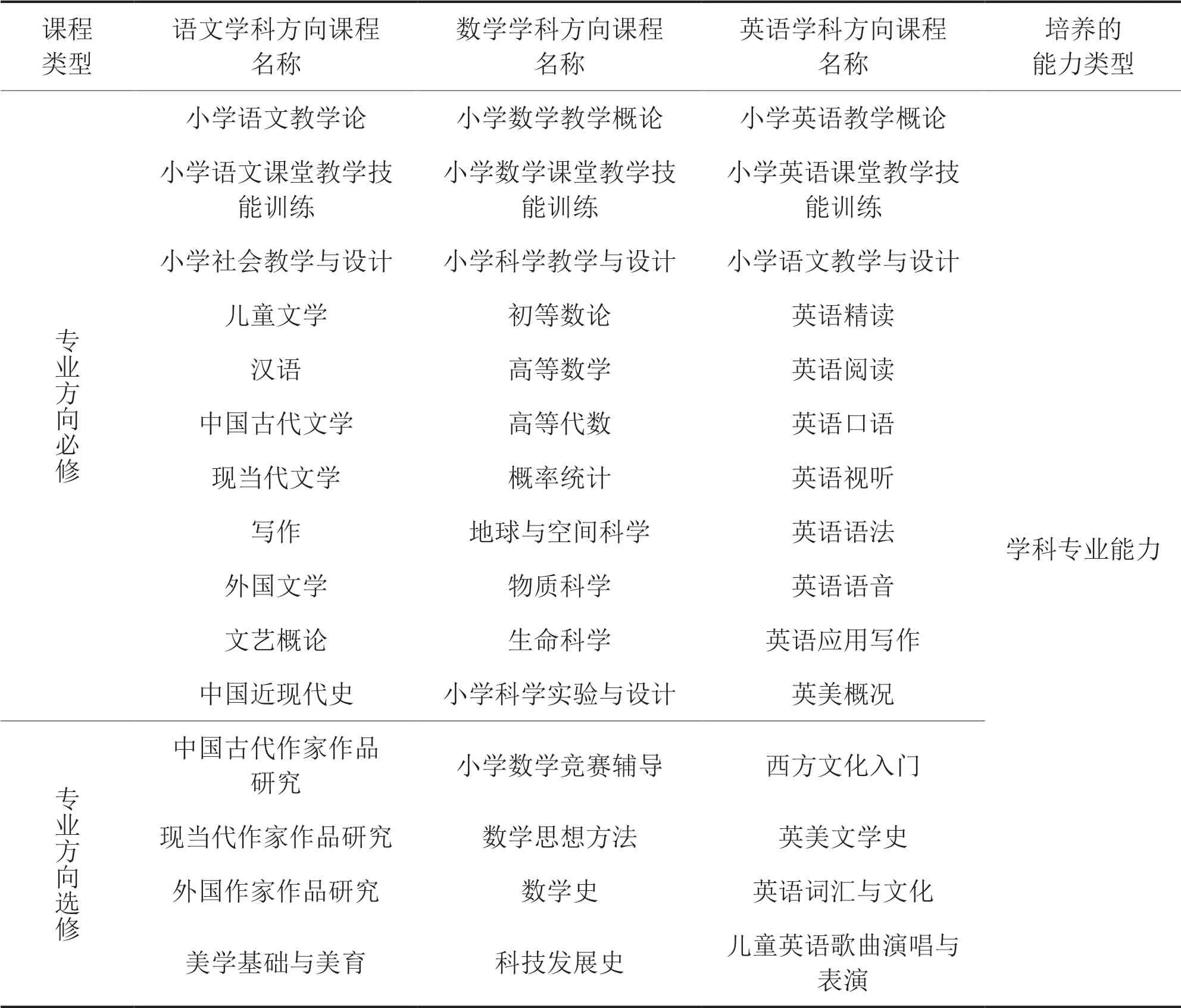

第一板块是分方向的“语文”“数学”和“英语”三个主干学科的“分学科方向培养专业课程”,包含“以专业分方向的专修学科课程体系”和“兼顾多能特长的选修课程体系”,满足乡村教师的“一专多能”中某门主干学科知识“一专”的培养目标,同时兼顾乡村全科教师胜任“全科”教学的需要。为了培养“学科专业能力”的课程板块围绕“语文”“数学”或者“英语”等三个方向学科课程体系组成,整个课程体系见表1。该体系分为“专业方向必修”课程和“专业方向选修”课程,“学科专业课程作为师范院校培养教师的关键性、基础性课程……培养的是能适应小学阶段多学科教学工作的复合型人才,专业课涵盖了小学阶段语、数、外等所有科目的内容”[6]31。

表1 乡村小学全科教师分学科方向培养专业课程体系

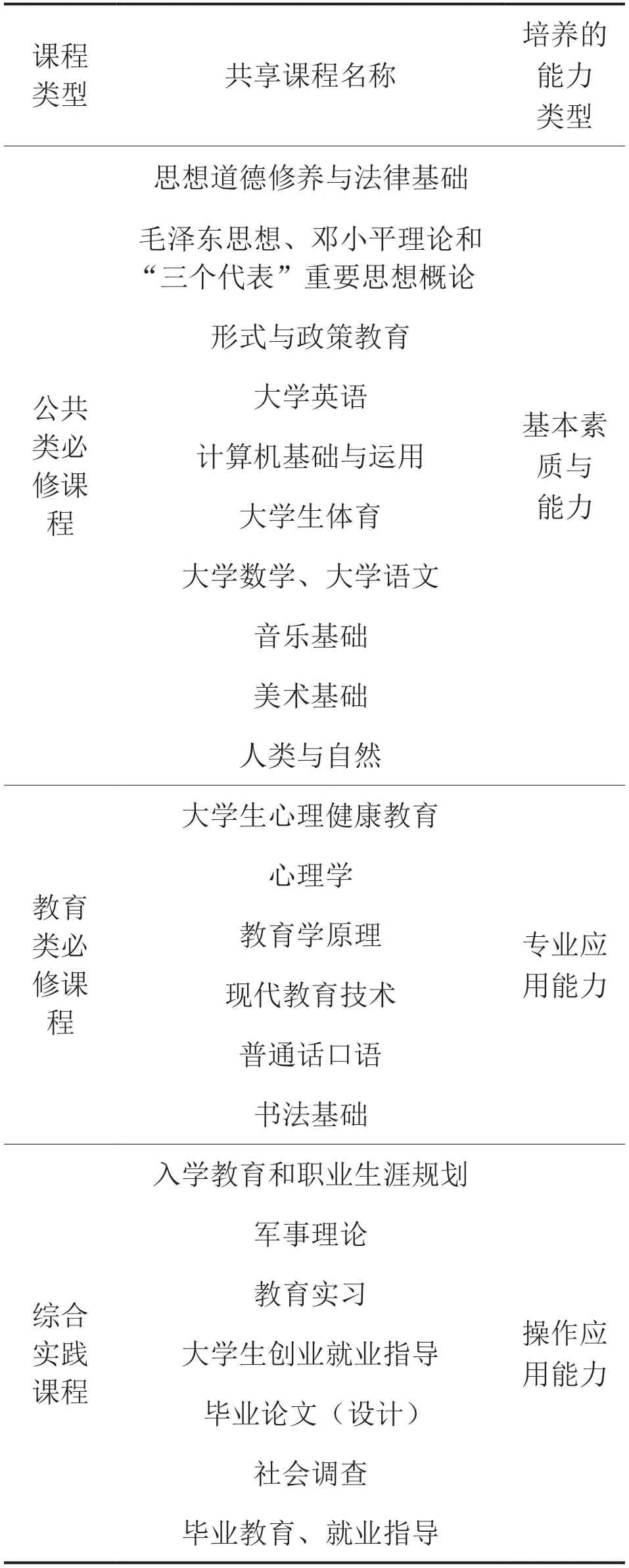

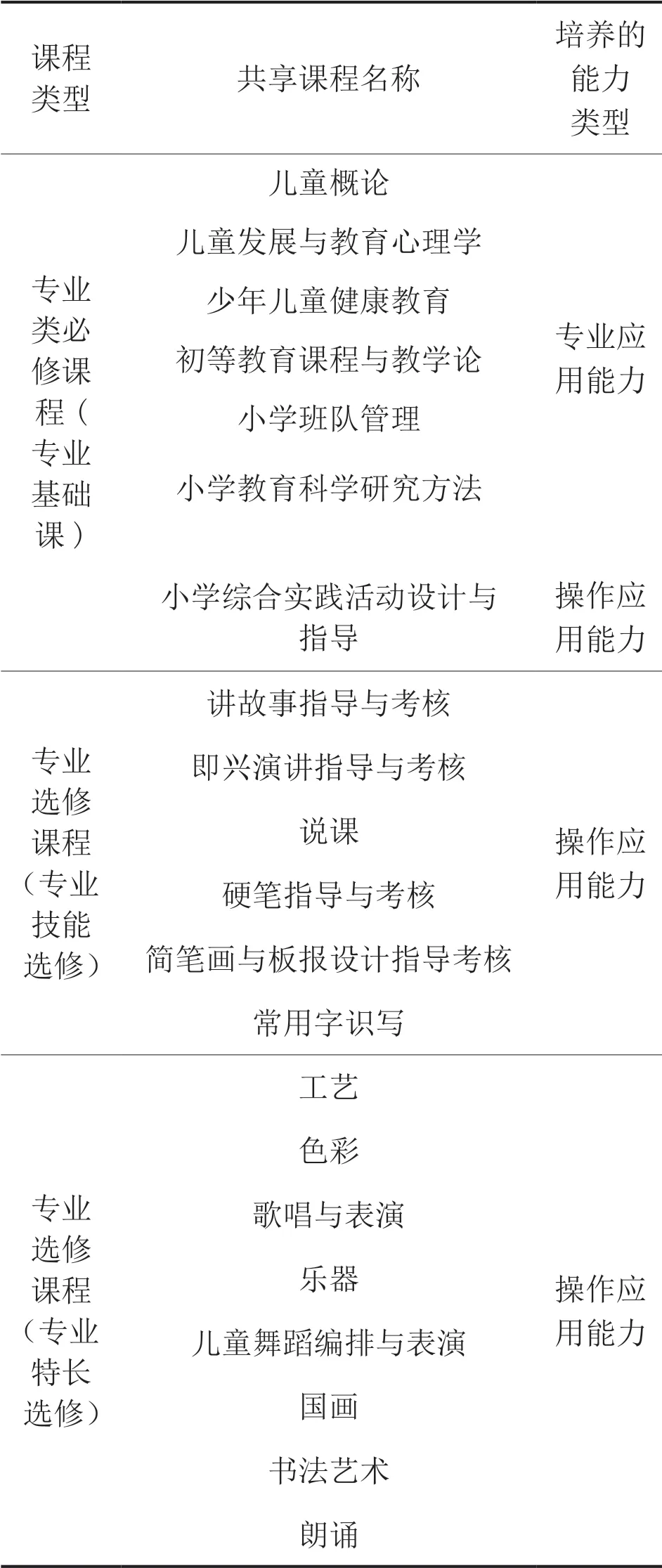

第二板块是以共性的教育教学实践能力培养和素质教育培养为目标的“共享课程体系”,满足“多能”的综合能力和全面发展的培养目标,包括职业情志培养、素质教育能力和共性的师范生教育教学能力培养,以及为了弥补乡村体育、美术、音乐教师数量不足而设置的专业特长分项选修课程。“共享课程体系”由公共类必修课程、教育类必修课程、综合实践课程、专业类必修课程、专业选修课程(含专业技能选修、专业特长选修)五个模块组成,具体见表2。

表2 乡村小学全科教师培养共享课程体系

续表

我们认为,乡村全科教师的专业职业岗位(群)专业能力的贯彻落实,由上述“共享课程体系”和“分学科方向培养专业课程体系”可以实现:1.对“基本素质与能力”培养由“公共类必修课程”(必修)实现,创新性地开设了音乐基础和美术基础,另外分学科方向培养的过程中注重全科的大学语文和大学数学的互通性课程设置,例如培养“中文与社会方向”加入“大学数学”课程,而培养“数学与科学方向”和“英语教育方向”则加入了“大学语文”课程;2.对“专业应用能力”的培养由“共享课程体系”中的“教育类必修课程”(必修)和“专业基础课”(必修)实现,这些课程对于“师范生的职业素养,增强教育教学的理论基础,完善教育教学方法与技能等有重大作用”[6]31;3.“操作应用能力”培养由“分学科方向培养专业课程体系”的“综合实践课程”(必修)和“专业技能选修”、“专业特长选修”来实现,这些课程“旨在提高学生的教育教学能力、实践创新技能,是教育理论与实际教学相联系的桥梁和纽带”[6]32。

四、结语

按前文所述,乡村全科教师的人才培养课程体系总共59门,其中“分学科方向培养专业课程体系”和“共享课程体系”必修课程总数为41门,选修课程总数为18门。由于课程门数较多,课时量安排就需要按照课程性质合理布局,按照三二一的结构比例形成上窄下宽金字塔型的课时分配结构:建议分学科方向培养的专业课程和公共必修课共21门专业课的课时量为金字塔底部,约占3/6也即1/2的课时量;其他类型的20门必修课课时量为金字塔中间,约占2/6也即1/3的课时量;18门选修课课时量为金字塔上部,约占1/6的课时量。从“分学科方向培养专业课程体系”和“共享课程体系”来看,“共享课程体系”很好地解决了综合能力素质、教育专业素养、教学技能和实践,可侧重安排更多的课时量。