简谐振动圆频率教学引入方法探讨

王金华

(天津职业技术师范大学理学院,天津300222)

圆(角)频率ω是大学物理中非常重要的概念,一般在讲授简谐振动这一知识点时引入。由于理工科公共基础课程的课时关系,教师无法对其深入讲解,在教学过程中,学生对圆频率的理解和接受存在许多困惑。同时,理工科专业《大学物理》教科书在引入圆频率时,大部分采用“定义”方式,即“定义”或“令ω=(以弹簧振子简谐振动为例)[1-9]”,直接称其为圆频率;同时部分参考书依据圆频率与频率间关系,将圆频率表示为2πs内完成振动的次数[10-11]。有些物理教学工作者对此提出异议,认为2π没有“s”的涵义[12],因此,学生容易对圆频率这一概念产生不解和困惑。本文对理工科专业大学物理授课过程中圆(角)频率ω的引入方法进行探讨,提出基于学生“形象化”思维习惯,在讲授旋转矢量分析法时引入圆(角)频率ω概念,可以减少学生理解圆(角)频率ω时的困惑。

1 形象化理解圆频率ω的分析讨论

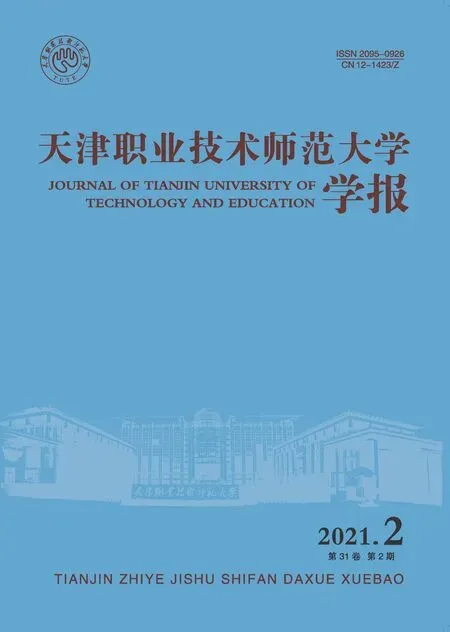

频率是单位时间内完成(事件)的次数。由于中学物理中讲授诸多物理原理和概念时,大多从日常生活中的现象入手,所以学生在理解物理概念和原理时有“形象化”思维惯性[13]。因此,学生在面对圆频率时,易简单、机械、形象化地将“圆频率”与“频率”建立直接联系,在脑海中寻找相关物理或几何图像。“圆频率”概念在“频率”前面冠以“圆”字,但是以弹簧振子为模型的振动方程讲授过程中不存在“圆”的信息或图像,此处引入“圆频率”概念,对于学生常按几何物体、物理图像、物理现象为知识基础和思维习惯的学习行为来讲,理解圆频率这一概念时就会产生诸如“为什么称之为圆频率,它与频率是否是同一概念,与圆有什么关系”等困惑。一般地,理工科常见参考书以讲授弹簧振子简谐振动为例,弹簧振子的振动如图1所示。

图1 弹簧振子的振动

一轻弹簧(质量忽略不计)劲度系数为k,左端固定,右端连一质量为m的物体,放在光滑水平面上,物体所受阻力忽略不计。物体位于O处时,弹簧具有自然长度。根据胡克定律与牛顿第二定律,有

求解方程(2),得到简谐运动方程

运动方程(3)为周期函数,其函数值随自变量变化周期性循环出现。因此,从x=A cosθ(t)的周期性来看,“频率”也与其函数值的周期性变化相关。

简谐运动方程x=A cosθ(t)中相位(相角)是极其重要的量,其不仅是该周期函数的自变量,反映周期函数在同一函数值下的不同时间或时间差,还包含了相位(相角)随时间变化的快慢。进一步求解,得到

与后续讲授的旋转矢量分析法相结合,旋转矢量分析法示意图如图2所示。

图2 旋转矢量分析法示意图

以上是基于学生形象化的思维习惯,结合大学物理旋转矢量分析法知识点,对弹簧振子简谐振动的动力学方程、运动方程、相位、相关函数关系的周期、频率、圆(角)频率等概念引入过程的重新解读,有助于理工科专业学生在学习大学物理时基于“形象化”思维习惯,进一步理解和掌握相关概念。但是,这种有益的理解方式并非真正的理解,而是为减少学习过程中暂时出现的困惑,毕竟对物理量、物理概念的理解和掌握要从物理学的发展历史、实验背景、数学处理方法等角度综合把握。

2 形象化思维习惯的圆频率ω授课引入方法

上述关于形象化理解“圆频率”的分析思路是基于熟练掌握圆频率所涉及微分方程、余弦函数周期、简谐振动振动特点、旋转矢量分析法等知识的前提下形成的,如把旋转矢量分析法与求解弹簧振子动力学微分方程合并讲解,进行“前后呼应”分析。此处的“前后呼应”是指利用旋转矢量法的几何图像,从“形象化”角度帮助区分或理解频率和圆频率,并非利用旋转矢量法定义圆频率。在大学物理实际教学过程中,由于授课顺序、学时的关系,无法按照上述思路对这一系列知识点进行整体讲授,因此参考书或课堂授课过程常出现直接“定义”或“令(以弹簧振子简谐振动为例)”,并称其为圆频率。该模式下讲授弹簧振子简谐振动并涉及圆频率时,由于受授课顺序、课时限制等原因影响,不能做到“及时呼应”,或前后呼应时间间隔太长(因课时关系,讲授弹簧振子简谐振动动力学方程、运动学方程、周期、频率等与旋转矢量分析法这一知识点存在课次间隔)。对于“圆频率”这一直接定义的物理量,学生容易对定义为圆频率、圆频率的本质等产生一系列疑惑。

基于学生的形象化思维习惯,以及授课顺序、课时限制等矛盾,建议可在授课过程中采用如下两种方案引入圆(角)频率ω:

3 结语

在物理学公式、原理、概念的学习过程中,学生常基于形象化思维习惯理解相关概念。简谐振动中圆频率概念,因没有“圆”形象,学生易对“频率”和“圆频率”概念产生困惑。本文提出旨在减少学生理解困惑的引入方法或讲授圆频率的方法,考虑到授课顺序及学生形象化思维习惯,在求得x=A cosθ(t)运动方程后,不直接定义为圆频率;待讲授至旋转矢量分析法时,结合其“圆”形象特征及振幅矢量的旋转角速率,给出圆频率符号、概念数量关系等。利用这一方法讲授圆频率概念,有助于学生在“圆”形象基础上理解圆频率,避免理解频率、圆频率时产生混淆和困惑,达到提高课堂授课效果的目的。