政府效能和政府规模之间的隐性张力*

——基于全球面板数据的实证分析

臧雷振,熊 峰

一、引言

政府规模与政府效能一直以来是国内外学者分析的重点①Ram,R.Government Size and Economic Growth :A New Framework and Some Evidence from Cross-section and Time-series Data. The American Economic Review,1986,Vol.76,pp.191-203.,亦是实现国家治理现代化的核心支撑。一方面,任何公共组织都存在规模扩张的冲动,如广为人知的描述政府扩张惯性的瓦格纳定律②Wagner,R.E.,&Weber,W.E.Wagner's Law,Fiscal Institutions,and the Growth of Government. National Tax Journal,1977,Vol.30,pp.59-68.,加之市场失灵和志愿失灵的存在,进一步为政府的各类政策或规制干预提供了扩张机会③陈振明:《市场失灵与政府失败──公共选择理论对政府与市场关系的思考及其启示》,《厦门大学学报(哲学社会科学版)》1996年第2期,第1—7页。;另一方面,政府效能的提升,亦需要相应的政府规模作为政策制定和执行的保障。特别是伴随现代社会经济发展,复杂的社会分工和高度不确定的社会风险,带来公众对公共产品和公共服务供给的多元新需求,此时公众关注的焦点不是政府规模大小的问题④臧雷振、黄建军:《大政府还是小政府:灵巧型政府建构进路》,《中国行政管理》2013年第7期,第18—21页。,而是公共服务提供满足与否及其质量问题。这一背景下,政府往往借助规模扩张来提升公共服务供给能力和供给质量。

当然,衡量政府规模的指标很多,本文沿用国际通行对政府规模的界定,强调通过政府的财政支付规模和财政汲取能力来予以测量①Shelton,C.A.The Size and Composition of Government Expenditure. Journal of Public Economics,2007,Vol.91,pp.2230-2260.。而政府效能反映的是一国政府公共服务质量和公共政策制定执行能力,与政府规模有密切的关系。当政府规模较小时,往往呈现扁平式组织结构,虽然具有较高的适应性和灵活度,但可能面临人力资源紧缺的危机。当政府规模较大时,会带来规模效应和充足的人力资源,但逐步延长的纵向层级结构,机械式的科层化所带来的繁文缛节和官僚作风反而降低了办事效率。这表明:政府规模与政府效能之间存在一定的内在张力,如何寻找其中的平衡性则成为二者协同发展的关键。

同时,需要关注的是,伴随政府规模扩张,其早期亦会带来行政监督、审计等方面的投入,提升政府腐败控制能力,但持续的扩张则会带来更多的寻租空间,增加政府部门的腐败概率②Baklouti,N.,&Boujelbene,Y.Moderation of the Relationship Between Size of Government and Corruption by De⁃mocracy. Journal of the Knowledge Economy,2018,Vol.9,pp.1210-1223.。已有研究表明,政府效能的提升可以显著抑制政府部门腐败,增强政府的腐败控制力③Park,C.H.,&Kim,K.E-government as An Anti-Corruption Tool. International Review of Administrative Sciences,2020,Vol.6,pp.691-707.。而政府规模的无限制扩张则会抑制政府效能,则进而间接的影响到政府腐败控制。

此时,一个值得关注的隐秘链条逐步明晰,即:政府规模早期扩张可能会带来阶段性的政府效能提升和政府腐败控制能力的提升,但也可能会在规模扩张的后期降低政府效能和增加腐败机会,而政府效能的高低与政府腐败控制能力的强弱又息息相关。政府规模扩张呈现阶段性的双刃剑效应。如何在这一过程中最大限度地降低政府规模扩张的负面影响,增加政府规模的正面效应?政府规模是否会通过政府效能为中介来影响腐败控制?这些问题亟需我们予以关注。本文以政府规模,政府效能和腐败控制为讨论的核心,来探索三者之间的复杂关系,试图为政府规模和政府效能之间的帕累托最优寻求一个初步的实证支持。

二、文献综述

(一)政府规模及其溢出效应

不同国家的政府规模在不同时期总是处于动态变化之中,学者首要的研究焦点是如何测量政府规模,传统的基于政府雇员的测量方法不能全面考察政府规模所内含的动员能力,干预能力和汲取能力。伴随研究进展,将政府支出占国民收入之比作为衡量政府规模的指标得到越来越多的关注④Afonso,A.,&Furceri,D.Government Size,Composition,Volatility and Economic Growth. European Journal of Po⁃litical Economy,2010,Vol.26,pp.517-532.,当然,这也备受争议,如:过度的政府采购可能会扩大政府活动的边界,带来公共产品价格提升⑤Berry,W.D.,&Lowery,D.The Measurement of Government Size :Implication for the Study of Government Growth. The Journal of Politics,1984,Vol.46,pp.1193-1206.。此外,公共支出的持续提升虽然有助于促进经济增长,但并不一定能够持续保持促进经济健康发展的活力,还可能反而强化政府对市场的干预。尽管如此,由于无法找到一个更好的替代变量,此类测量标准依然在广泛使用。本研究中遵循这一逻辑,将政府支出占GDP比重作为测量各国政府规模的重要标准。

同时,政府规模的历史变迁所带来的溢出效应受到研究者的高度关注。如:政府规模扩大所带来的困境推动了英国宪法变革①Bevir,M.,Rhodes,R.A.W.,&Weller,P.Traditions of Governance:Interpreting the Changing Role of the Public Sector. Public administration,2003,Vol.81,pp.1-17.,第一次世界大战前,税务国家扩张还会带来国家的崩溃和民主转型的溃败②刘守刚:《现代国家成长的财政动因研究——一个理论综述》,《复旦公共行政评论》2008年第2期,第301—311页。。若我们将研究的视野转向中国,十八大以来国家治理现代化面临的重要调整体现为平衡治理规模并削减由此产生的治理负荷,即强调治理的人口、空间规模、治理内容和治理形式等相互适应③周雪光:《国家治理规模及其负荷成本的思考》,《吉林大学社会科学学报》2013年第1期,第5—8页。。当然,为了应对治理负荷的挑战,扩张政府规模便成为解决这类问题的技术手段之一。但由于政府规模体现出双刃剑的特征,当我们在讨论政府规模时,不仅仅要讨论政府规模的大小,更需要关心政府规模在不同历史时期的阶段性溢出效应特征及其差异。

(二)政府效能

传统公共行政主要关注效率,新公共管理既关注效率,又关注效能④De Vries,M.,&Nemec,J.Public Sector Reform:An Overview of Recent Literature and Research on NPM and Al⁃ternative Paths. International Journal of Public Sector Management,2013,Vol.26,pp.4-16.,这句耳熟能详的话语道出现代公共管理所面对的新要求。当然,对政府效能进行测度具有道义论的色彩,一般是基于官僚体系在行为准则上所表现出的效度,以及支撑其存在的道德与理性原则进行的分析⑤Olsen,J.P.The Ups and Downs of Bureaucratic Organization. Annual Review of Political Science,2008,Vol.11,pp.13-37.。已有研究指出,政府效能的提升有助于加强政府透明度,增强机构腐败控制能力⑥王正绪、苏世军:《亚太六国国民对政府绩效的满意度》,《经济社会体制比较》2011年第1期,第99-109页。,并进而实现增强政治合法性和政治信任的功能⑦倪星、孙宗锋:《政府反腐败力度与公众清廉感知:差异及解释——基于G省的实证分析》,《政治学研究》2015年第1期,第71—85页。,这使得提升政府效能不仅仅是研究者和公众的普遍期盼,亦是公务人员获得自身职业成就感的重要来源。

而提升政府效能的关键路径在于了解并识别影响政府效能的因素,避免政府治理失灵和不良制度设计的结构化负面影响。不同学者指出:政府效能的提升依赖于其高质量的、具有较高组织性和规范性的官僚体系⑧Pandey,S.K.,Coursey,D.H.,&Moynihan,D.P.Organizational Effectiveness and Bureaucratic Red Tape:A multimethod study. Public Performance&Management Review,2007,Vol.30,pp.398-425.,即韦伯所强调的官僚制中的技术优越性和程序正当性;还依赖于政府丰裕的财政支持、分配制度以及全球化等外部环境⑨Garcia-Sanchez,I.M.,Cuadrado-Ballesteros,B.,&Frias-Aceituno,J.Determinants of Government Effective⁃ness. International Journal of Public Administration,2013,Vol.36,pp.567-577.。这些因素和维度导致政府效能处于动态变化之中,也体现出政府规模和行政组织结构对政府效能存在复杂的影响关系⑩吴松江:《政府规模过度扩张对政府效能的影响》,《江西社会科学》2012年第11期,第55—59页。,政府的行政生态等对政府效能提升构成了约束11史传林、包国宪:《政府绩效治理的社会环境分析:行政生态学视角》,《中国行政管理》2013 年第11 期,第22—25页。,此中,虽然政府规模的适度扩张会阶段性地提升政府效能,但如何界定政府规模的“度”,则一直缺乏严格的实证检验。

(三)政府规模与政府效能对政府腐败控制的双重约束

随着全球经济的快速发展,腐败现象也与日俱增,由于腐败的隐蔽性,人们很难估算全球腐败现象的规模和范围。但根据欧盟委员会2014 年反腐调查报告,欧盟成员国因腐败每年造成的经济损失达1200亿欧元①Hoxhaj,A.The EU Anti-Corruption Report:A Reflexive Governance Approach.New York:Routledge,2019.。2016年国际货币基金组织发布的《腐败:损失与缓解策略》(Corruption:Costs and Mitigat⁃ing Strategies)报告推断,估计目前全球每年约2%的GDP 被用于支付贿赂②Gaspar,V.,&Hagan,S.Corruption:Costs and Mitigating Strategies. IMF Staff Discussion Note,2016(5).。新近2019 年4 月国际货币基金组织发布的《财政监测报告(Fiscal Monitor:Curbing Corruption)》进一步说明了腐败带来的严重负面影响③IMF.Curbing Corruption.Washington,DC:IMF,2019.。通过公务职位谋取私利的腐败行为,削弱了实现可持续和包容经济增长的努力,降低了面向公民的公共服务质量,削弱公民对政府的信任,破坏了经济社会发展的可持续性和稳定性,减少了纳税积极性,增加了贫困和社会不公,带来巨大的社会经济增长的负面影响。

政府部门腐败在世界各国均被深恶痛绝,如何最大限度降低腐败,实现有效的腐败控制是实践探索和研究分析中的焦点。研究指出,经济结构改善、政府制度完善④万广华、吴一平:《制度建设与反腐败成效:基于跨期腐败程度变化的研究》,《管理世界》2012 年第4 期,第60—69页。、政府规模优化⑤周黎安、陶婧:《政府规模、市场化与地区腐败问题研究》,《经济研究》2009年第1期,第57—69页。等均会对一国或地区腐败严重程度带来影响。特别是适度的政府规模和政府效能提升,在一定程度上对腐败形成了双重抑制效应。

经过上文对政府规模、政府效能和腐败控制之间两两关系的初步讨论,不难发现,一方面,政府规模对政府效能和腐败控制存在直接的影响路径,但另一方面,政府规模也会通过效能为中介对腐败控制发挥间接的影响。已有研究中,基于政府规模和政府效能的双重因素来讨论对腐败控制能力影响的实证分析依然较为有限,这也为本文的进一步探索提供了研究空间。

三、计量模型

(一)效应模型

为了进一步在实证分析中讨论政府效能、政府规模和腐败控制三者之间的复杂关系,本文在全球面板数据的基础上,考虑不同国家发展的个体趋势和时间趋势,引入效应模型,其数学表达如下:

其中,i表示面板数据中的国家,t则表示时间跨度;Yit代表被解释变量,即i国家在t年的腐败控制能力;Xit为政府规模或政府效能;controlit指其它控制变量;ci代表各个国家在政府控制能力上的固有趋势,即固定效应;pt表示所有国家共有的时间趋势,即时间效应;εit为误差项,α,β和δ都是回归估计的参数。当ci和Xit、controlit相关时,即corr(ci,Xit、controlit)≠0,则该模型被称为为固定效应模型;而当ci和Xit、controlit不相关时,即ci是随机的服从某个正态分布,为随机效应模型。

在统计分析中,有多种统计估计方法可以计算解释变量的回归系数。为了使得式(1)具有更好地拟合效果,当仅考虑固定效应时,使用最小二乘虚拟变量(LSDV)估计方法对主模型进行回归,而当同时在固定效应和时间效应的共同作用下,采用最大似然估计(MLE)。最后,本文不仅通过F 检验,检验固定效用模型的估计结果是否显著优于多元回归模型,还要使用Hausman 检验固定效用模型和随机效用模型之间的差异。

(二)中介效应模型

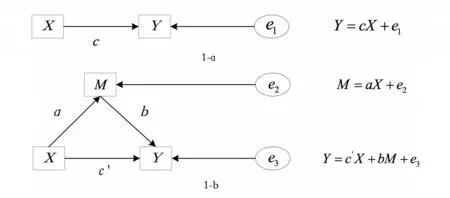

在社会科学研究领域中,为了有效地分析自变量对因变量的影响过程和作用机制,大量文献将中介效应模型引入到因果关系的研究中①Wood,R.E.,Goodman,J.S.,&Beckmann,N.,et al.Mediation Testing in Management Research:A Review and Proposals. Organizational Research Methods,2008,Vol.11,pp.270-295.。中介效应是指变量间的影响关系(政府规模X→腐败控制Y)不是直接的因果链关系,而是通过一个或一个以上变量(M)的间接影响产生的,在本文中,我们称政府效能(M)为中介变量,而自变量政府规模(X)通过政府效能(M)对因变量腐败控制(Y)产生的间接影响称为中介效应。新世纪以来,有学者提出基于非参数识别的平均因果中介效应(ACME)方法②Imai,K.,Keele,L.,&Yamamoto,T.Identification,Inference and Sensitivity Analysis for Causal Mediation Ef⁃fects. Statistical science,2010,Vol.25,pp.51-71.,可以通过检查和研究中介变量在解释变量和因变量因果关系中的作用来替代原有的因果机制。所以,中介变量模型不仅仅可以研究自变量X 和因变量Y 的直接关系,同时在其基础上进一步探索这层关系的内部作用机制,在这个过程中可把原有的关于同一现象的研究联系在一起,整合解释相似现象的理论,具有显著的理论、实践意义。

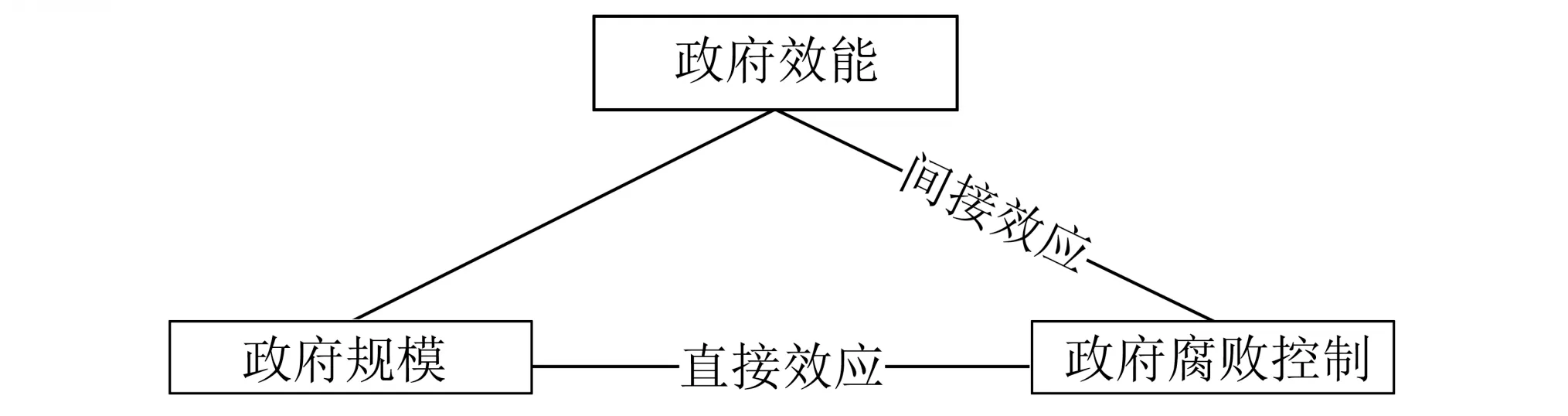

图1-a展示了自变量X对因变量Y具有综合的偏效应c,图1-b则显示了自变量X对因变量Y的直接影响c',还解释其通过影响中介变量M而对Y产生了间接的影响。其回归方程如下:

图1 中介效应示意图

根据学者在1986 年提出的逐步回归法对上述回归方程进行依次估计③Baron,R.M.,&Kenny,D.A.The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research.Journal of personality and social psychology,1986,Vol.51,pp.1173-1182.,可以检验变量M 是否是自变量X影响因变量Y的中介变量,即是否存在中介效应。具体步骤为:

1.首先估计回归方程(2),检验回归系数c(H0:c=0),如果c显著,则说明政府规模扩张对一国腐败控制具有显著的影响,中介效应的前提假设成立;如果c不显著(说明政府规模扩张对一国腐败控制无影响),则停止中介效应检验。

2.回归方程(2)对c的显著性检验通过后,继续检验回归方程(3)中的系数a(H0:a=0),如果a显著,则说明政府规模对政府效能具有显著的影响,政府效能变量的变动情况在一定程度上能被变量X所解释;如果a不显著(说明政府规模对政府效能无影响),政府效能不是有效的中介变量,则停止中介效应检验。

3.回归方程(2)和(3)都通过显著性检验后,检验回归方程(4),即Y=c'X+bM+e3,检验系数b的显著性(H0:b=0),若b显著(拒绝原假设),则说明中介效应是显著的,否则中介效应不成立。此时,再检验系数c',若c'显著,则说明是不完全中介效应;若c'不显著,则说明是完全中介效应,即政府规模对因变量政府腐败控制的作用是完全通过中介变量政府效能来实现的。

四、数据分析

(一)数据来源

本文使用来自瑞典哥德堡大学政府质量研究所(QoG)的“政府治理质量数据库”来实现上述研究设计①Teorell,J.,Kumlin,S.,&Sundstrm,A.,et al.The Quality of Government OECD Dataset,version Jan21.Social Science Electronic Publishing,2017.。政府质量研究所是哥德堡大学政治学系内的独立研究机构,该研究所对善治的原因、后果和性质以及政府质量进行研究,探索可信赖,可靠,公正,廉洁和称职的政府机构的影响因素。该研究所的主要目标是解决如何建立和维持高质量政治体制的理论和经验问题,同时分析政府质量对许多政策领域的影响,例如健康,环境,社会政策和贫困。

政府治理质量数据库包含全球两百余个国家和地区1946年至2017年的不同类型数据,具有较高的数据质量和数据完整度,得到研究者较高认可。本文通过对整个数据库数据的统计检测,发现主要解释变量政府规模在2000 年之前的时间段几乎没有数据,且其他变量亦存在很大程度上的数据缺失,2000年之后时间段的数据完整程度基本大于50%。所以,本研究以2000 年为时间起点,分析在2000—2017这18 年时间段中政府规模、政府效能和政府腐败控制之间关系。同时,为了进一步提高数据质量和保证数据的可用性,从国家维度对样本进行筛选,剔除掉在整体数据上存在严重缺失的国家,其原则为:1)由于长期战乱、国家体量小等因素对数据统计造成难度,使得该国或地区长期没有统计数据;2)主要变量——政府规模、政府效能和政府腐败控制在2000—2017之间均无数据的国家。经过上述对数据的初步处理,得到了本文研究的原始数据,即涵盖了全球主要的125 个国家2000—2017 间的非平衡面板数据。

(二)基于机器学习方法的变量选择

现代社会科学研究中逐渐强调数据采集和数据分析的重要性,这也就促使越来越多的不同机构的数据集不断发布出来,在丰富研究者数据使用范围的同时,不同机构的数据、变量繁多,也给研究者带来数据变量选择的困难。而变量遗漏或变量选择偏差会直接影响到统计模型的解释力和稳健性②臧雷振、陈鹏:《比较政治学研究选择性偏差及其规避探索》,《政治学研究》2016年第1期,第39—51页。。此时,来自计算社会科学的辅助性工具则成为确立变量选择标准的一种必要的补充。

伴随人工智能的快速发展,机器学习在统计分析和建模中的应用逐渐受到学者的关注,特别是基于不同算法辅助,通过机器学习对数据的不确定性进行建模,实现对数据的分类、聚类或回归。其中,决策树和随机森林是实现机器学习的核心算法之一,决策树利用算法来挖掘数据中的知识信息,在机器学习过程中,通过特征选择、决策树的生成和决策树的剪枝等步骤来提取规则,进而构建训练数据和测试数据的最优结果,是直观运用概率分析的一种图解法,特别是能够在相对短的时间内对大型数据源做出可靠分析,提升研究效率。随机森林则是由多个没有相互联系的决策树构成的集成算法,在本文中,我们每次随机选择N 个样本变量来测试不同变量组合对被解释变量——政府腐败控制的影响效果,形成大量用于训练的决策树,进而构成随机森林。随机森林在面对大量缺失值的数据和非平衡面板数据时依然具有较好的分析效果。

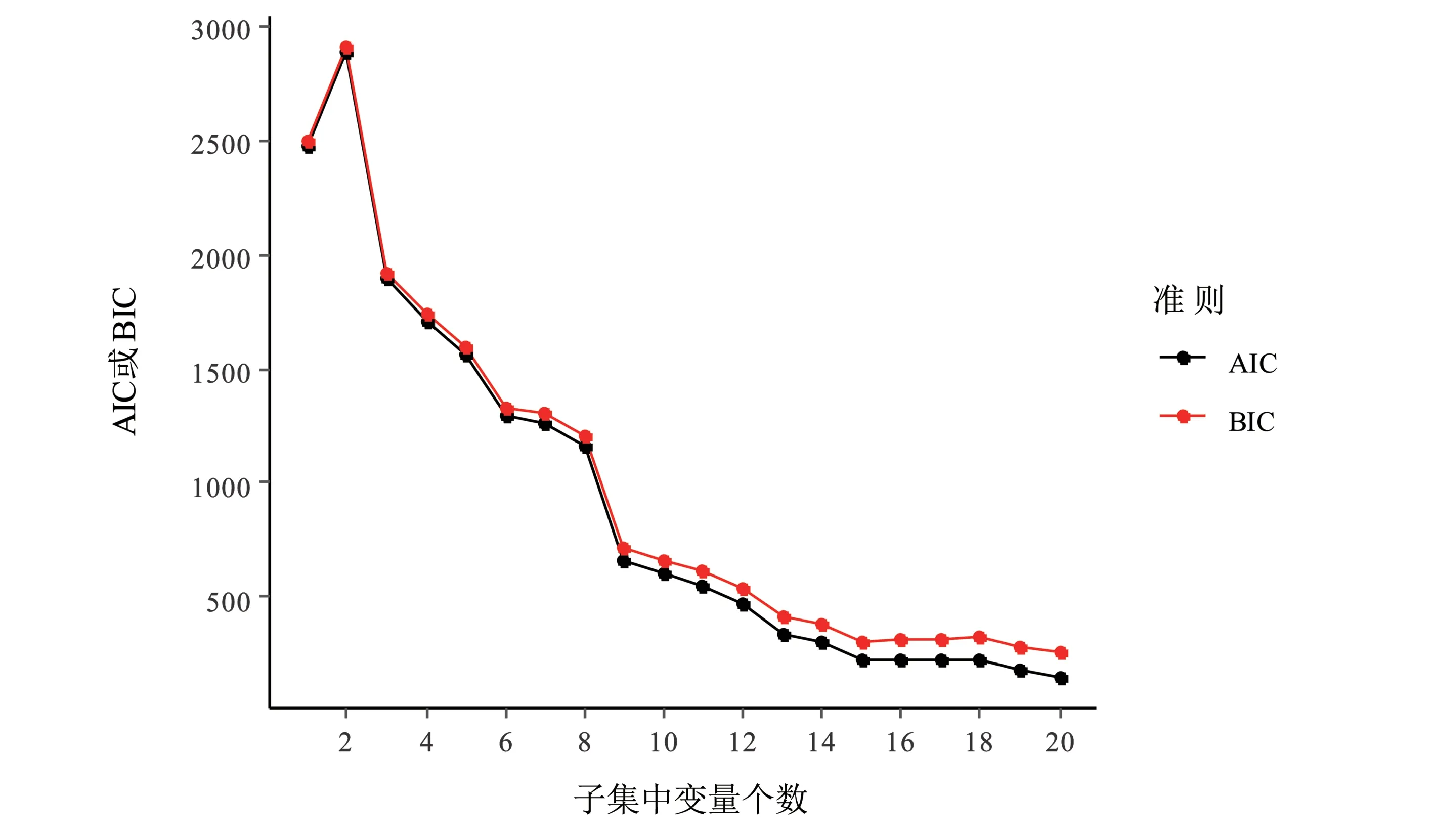

通过分析上述计算结果中不同变量MSE 增加值的百分比,表示该变量对于被解释变量——政府腐败控制影响的重要程度(限于篇幅详细表格不做汇报,可以联系作者索取),进而通过逐个递增的方式得到变量选择的子集,再计算各个子集组成的回归模型的AIC 和BIC 值。图2 显示,随着子集中变量个数的增加,回归模型的AIC 和BIC 值逐渐减少,直到子集中变量个数达到15 时基本收敛,即AIC 和BIC 的值几乎不再降低。基于AIC 和BIC 下的模型选择准则,我们选择与影响被解释变量——政府腐败控制的重要性程度最高的前20组变量作为变量选择的子最优子集,其中包含了经济、政治、社会和金融等方面的变量(限于篇幅详细表格不做汇报,可以联系作者索取)。

图2 不同子集中变量个数下的AIC或BIC的变化趋势

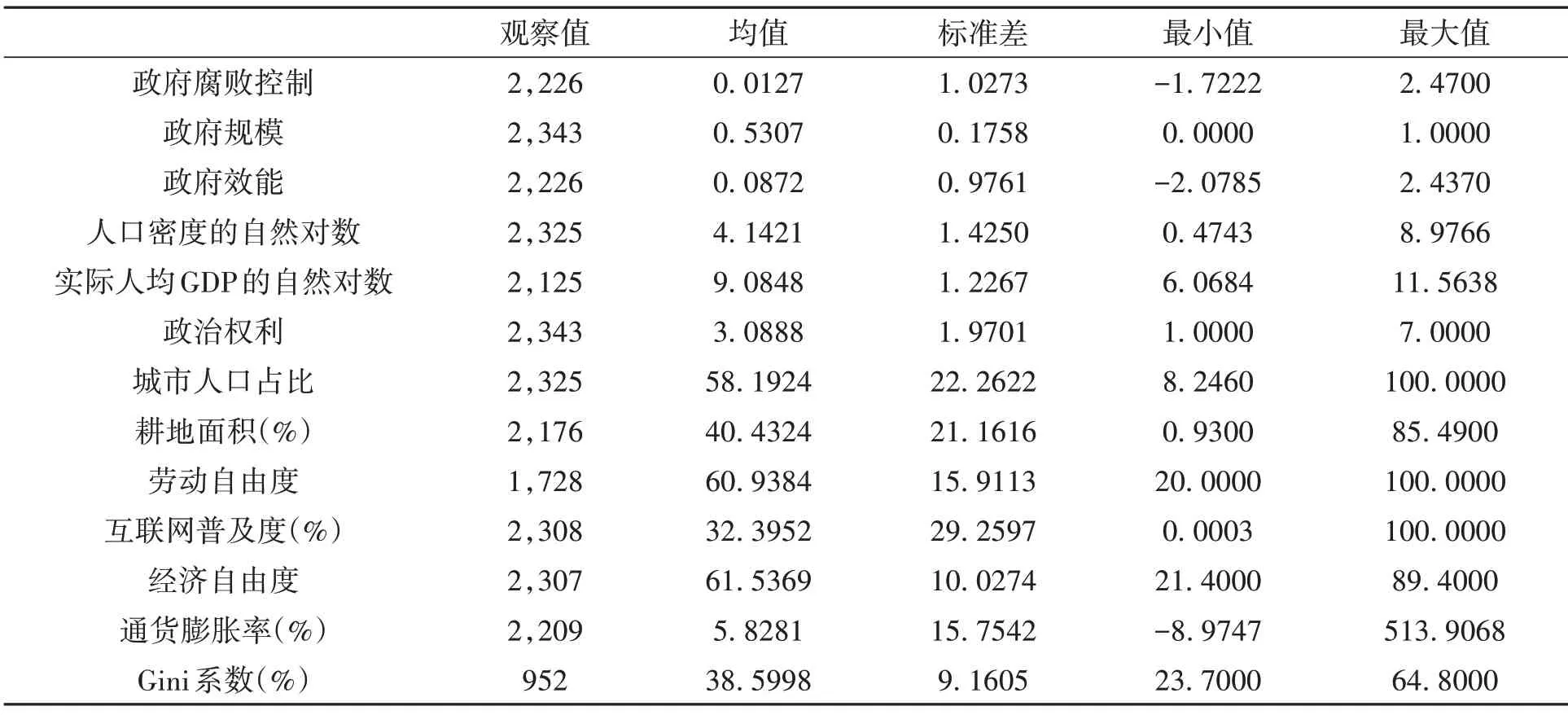

当然,为了克服变量之间的多重共线性,并确保模型中回归估计结果的无偏性,需要进行对这20组变量的多重共线性检验。当VIF值大于10,表示这些变量之间存在多重共线性问题,则需要剔除掉部分变量。此外,还考虑到已有文献中对同类问题研究的变量选取,最终本文主要选择如下核心控制变量,其中包括:实际人均GDP、失业率、农业耕地面积和城市人口比例等变量,分别用0—100 来衡量。政府规模测量原有取值范围为0(最大政府)—10(最小政府),本文将其标准化为0—1之间,其中,0表示政府规模最小,而1 则表示政府规模最大,政府效能和政府腐败控制的取值范围在-2.5 到2.5 之间,数值越高表明其政府效能越高,腐败控制越好。具体变量描述见表1。未被选取的随机森林筛选到的其他变量,则用来对模型结果的稳健性和一致性进行检验。

表1 数据的统计描述

(三)统计检验

为了使得下文研究更加科学可行,我们首先对数据进行了初步测试,如单位根和多重共线性检验。至于单位根检验,本文采用Fisher 检验的方法,因为Choi(2001)表明Fisher 检验不需要强平衡的面板数据①In Choi.Unit Root Tests for Panel Data. Journal of International Money and Finance,2001,Vol.20,pp.249-272.,并且这些检验通过结合p-值使用反卡方,反正态和对数逆变换。作者通过上述不同变换对主要解释变量和被解释变量进行单位根检验,结果显示政府腐败、政府效能和政府规模这三个数据变量是平稳的。而多重共线性,即变量之间的强相关性,会使模型估计失真或不准确。因此,我们对筛选后的最终变量集进行了多重共线性测试,实践经验表明,如果VIF 的任何一个超过5 或10,则表明由于存在多重共线性,相关的回归系数估计可信度不高。多重共线性检验结果表明,解释变量之间不存在多重共线性性(限于篇幅详细表格不做汇报,可以联系作者索取)。因此,下文在进行多元线性回归模型分析时,我们可以使用所有这些变量。

五、实证分析

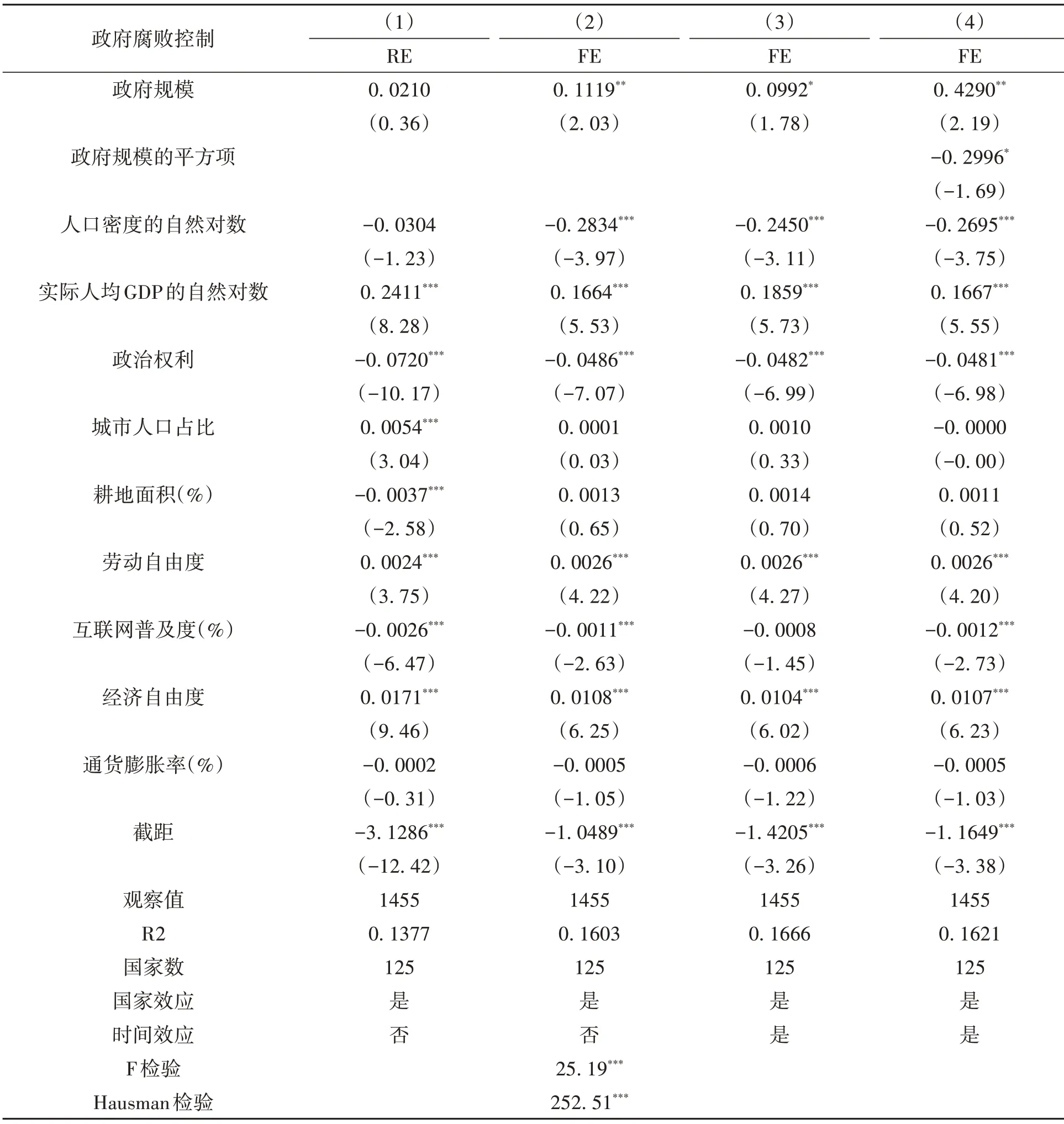

(一)政府规模对政府腐败控制效应

首先,基于全球125 个国家2000—2017 年的面板数据,作者通过效应模型(固定效应模型和随机效应模型)实证分析政府规模对政府腐败控制的总效应,结果如表2 所示。其中,模型(1)为随机效应模型,表明政府规模对政府腐败控制的影响是正向,但在统计上不显著。模型(2)为固定效应模型,结果显示政府规模能显著地提高政府腐败控制,同时Hausman 检验的显著性结果表明固定效应模型优于模型(1)中的随机效应模型,且F检验的显著性结果也证明考虑个体差异性的固定效应模型优于混合回归模型。模型(3)则在固定效应模型的基础上进一步引入时间效应,得到和模型(2)一致的估计结果。模型(4)中政府规模的平方项估计结果是负向显著,证实政府规模对政府腐败控制的正向影响是倒U 型的,即边际效应递减。换句话说,当一国政府规模的扩张超过一定的临界点时,该国政府腐败控制的能力会伴随政府规模的扩张而逐渐下降。此时得到本文研究的第一个命题:

命题1:伴随世界各国政府规模的不断扩张,其在初始阶段有助于提升政府的腐败控制,但此影响的边际效应递减。

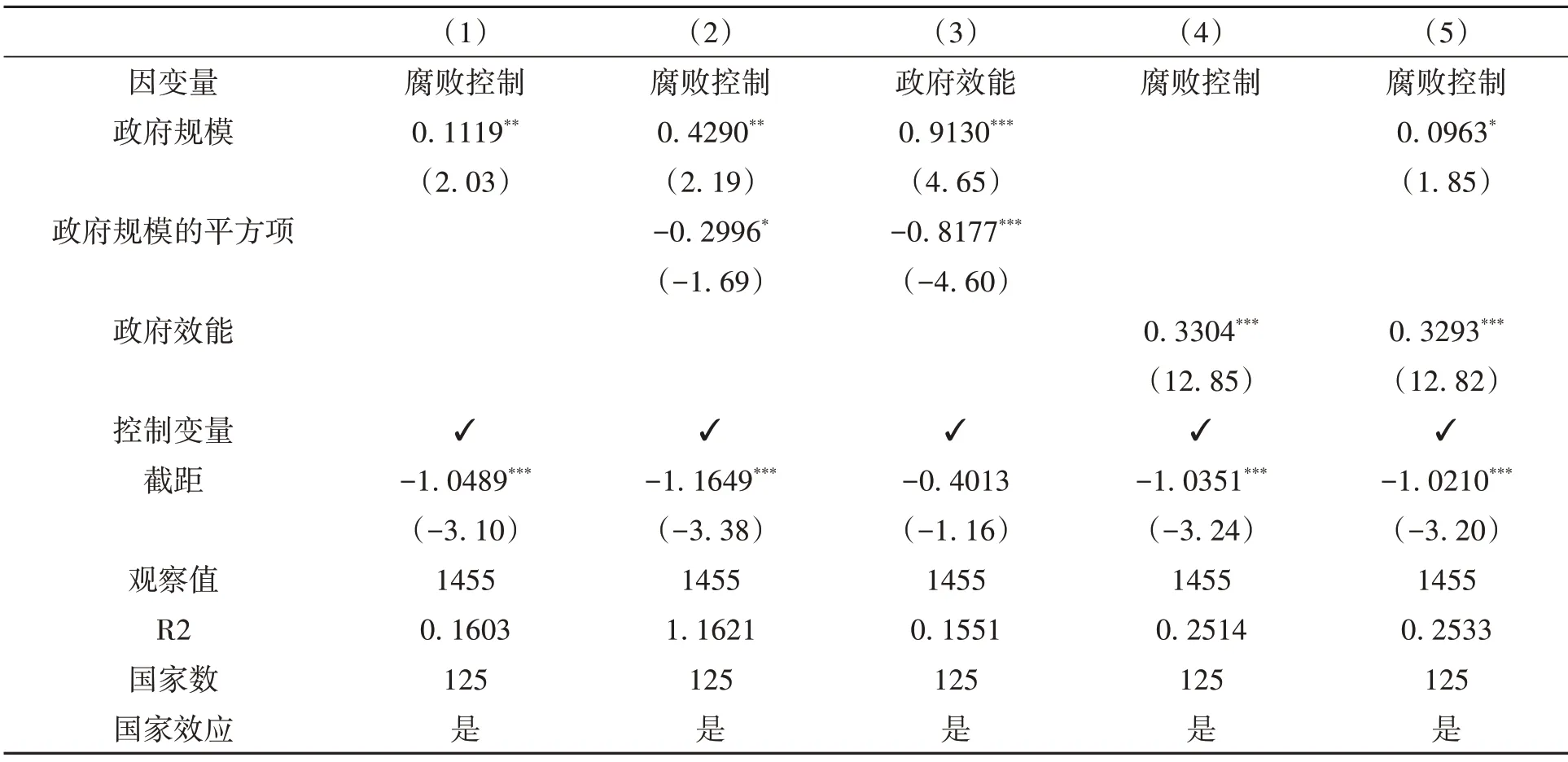

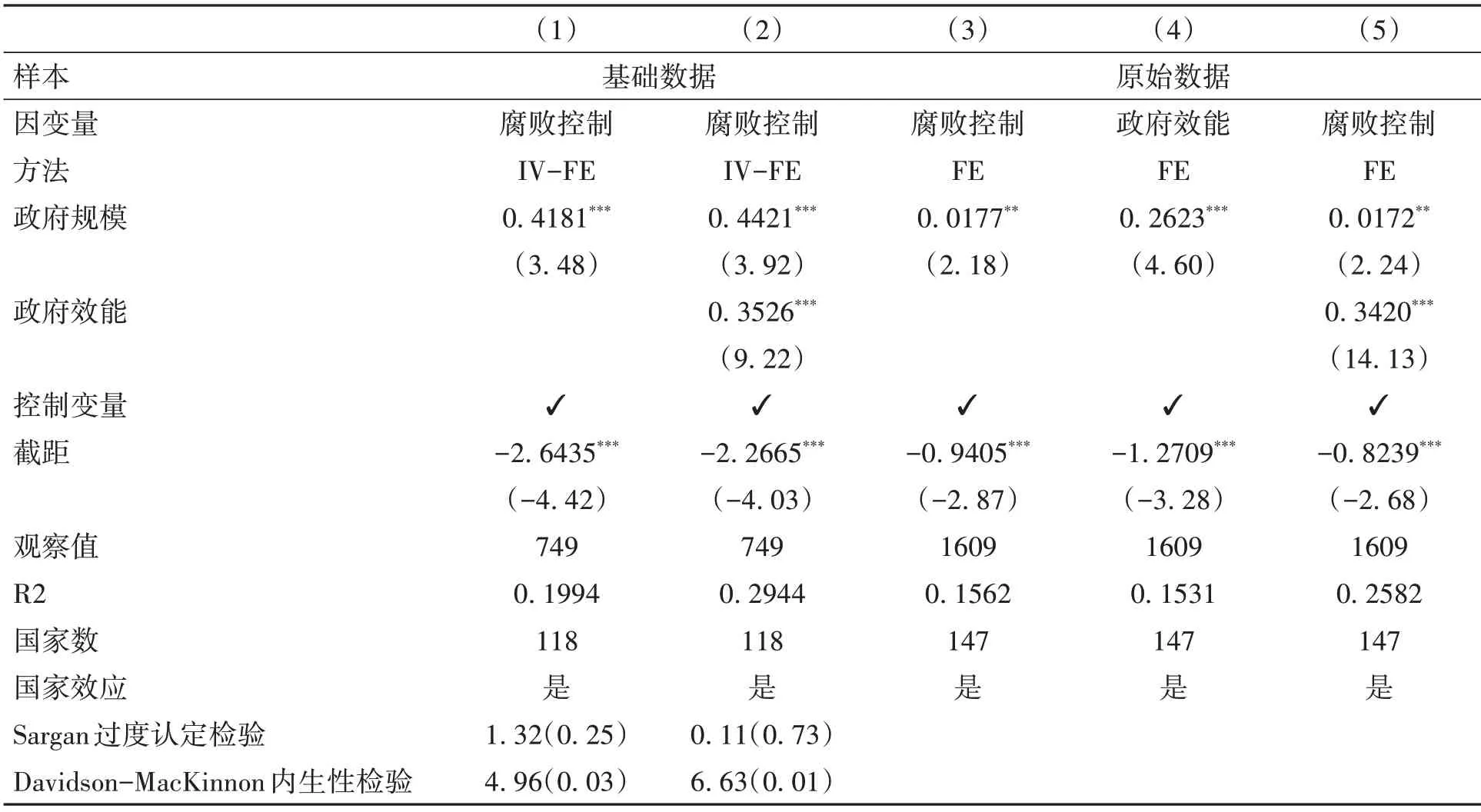

(二)政府规模对政府腐败控制的直接和间接效应

前文指出政府规模,政府效能和政府腐败控制能力三者存在一定的逻辑迁移关系。表3 运用2000—2017 年125 个国家的面板数据,再结合固定效应模型深入分析政府规模对政府腐败控制的直接和间接效应,同时解释政府效能在政府规模对政府腐败控制影响过程中的中介效应(如图3)。

图3 政府规模对政府腐败控制的直接和间接影响

表3中模型(1)和(2)的结果与表2中回归结果是一致的,进一步验证了政府规模对政府腐败控制具有显著的正向影响,且该正向影响呈现出倒U 型模式。表3中模型(3)的分析结果展现出政府规模的扩张有助于显著提升政府效能。但,规模扩张对政府效能的促进作用不是简单的线性关系,而是同样呈现边际效应递减的现象。即,当一国政府规模的扩张超过一定的临界点时,该国的政府效能会伴随政府规模的扩张而逐渐下降。从回归系数比较来看,相比政府腐败控制的边际递减效应,政府效能的边际递减效应的临界点会更提前到来。

表2 政府规模对政府腐败控制的影响

任何国家的政府效能都关系到其腐败控制,表3中模型(4)的结果表明政府效能对一国腐败控制具有显著的正相关。这和现实具有较高的一致性,如政府效能提升同样包含着一国监察和反腐败部门效能提升,还将会减少一国腐败和寻租机会,降低一国反腐败的组织成本。此外,模型(5)在引入中介变量(政府效能)后,结果表明政府规模通过中介变量(政府效能)可以间接提高政府腐败控制能力,中介效应成立。同时,政府规模对政府腐败控制依然呈现出显著的正向影响,说明该中介效应是部分中介效应。此时得到本文的第二个命题:

表3 政府规模,政府效能和政府腐败控制能力之间的中介效应

命题2:政府规模对政府腐败控制和政府效能均具有边际递减效应,且政府效能发挥政府规模对腐败控制能力的部分中介效应。

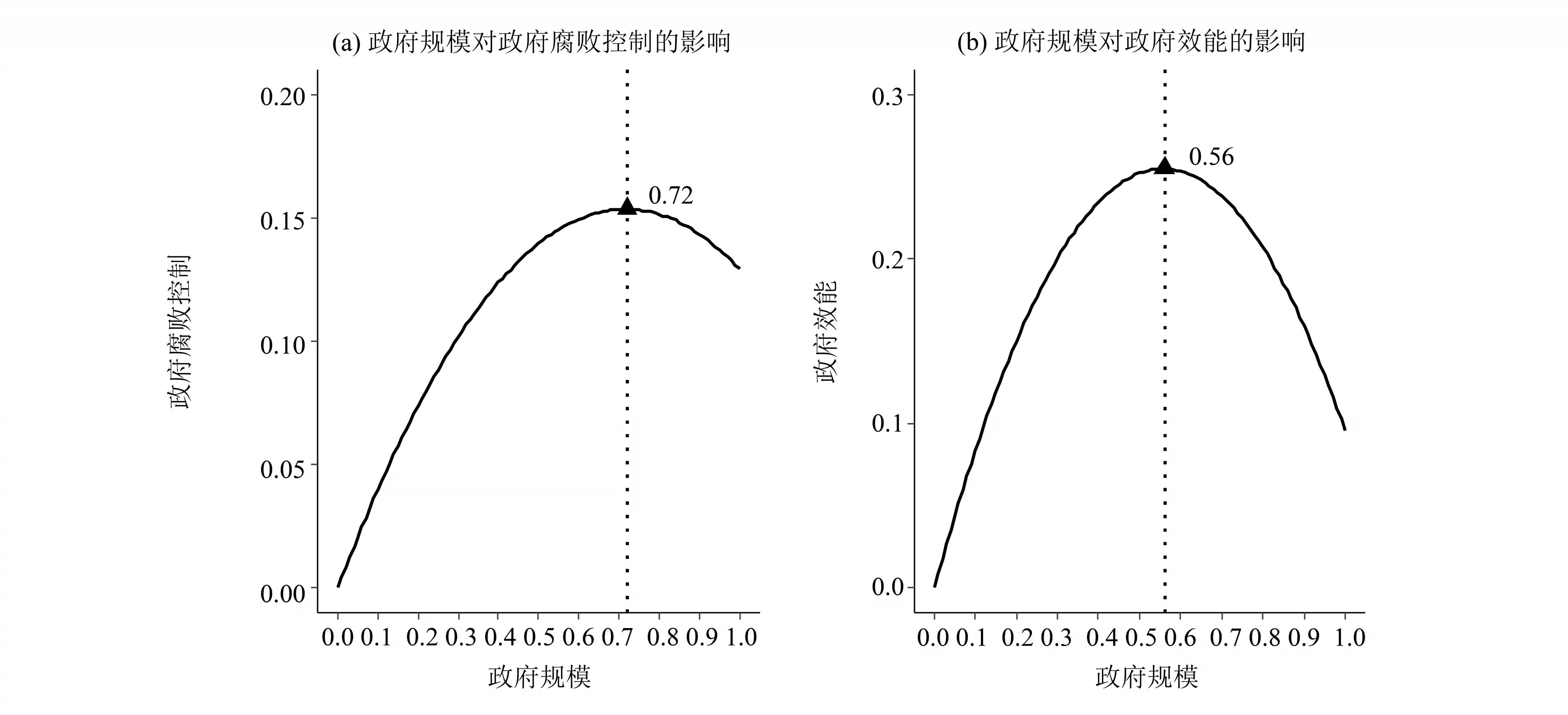

为了更加形象地展示表3 分析结果,基于回归系数绘制图4,如图4(a)所示,当政府规模指数达到0.72 之后,政府规模对腐败控制的负向影响随着政府规模的增加而逐渐变大。图4(b)表明,当政府规模达到0.56 之后,政府规模对政府效能的负向影响随着政府规模的增加而逐渐变大。图4 形象地呈现出政府效能的拐点要比政府腐败控制的拐点更早的到达。从组织规模和组织绩效的角度来看,这一结论体现出伴随组织规模的扩张,来自组织的支持效果并不会随之持续增加,特别是为了组织规范化运作而需要的繁文缛节,使得组织内部的运作效率开始逐渐降低,导致上层领导者对组织控制力降低,而下层组织成员的意见反馈也难以自下而上的实现,形成组织内部的信息耗散。从政府汲取能力角度来看,由于本文所使用的政府规模变量还包含政府的财政汲取能力,当一国政府的汲取能力越强,其对社会和市场的资源吸收占比越大时,在早期可能为政府集中力量办大事提供财务基础,但也带来对社会和市场的干预及降低其活力,此时政府规模的持续扩张反而导致组织缺乏竞争性,削弱了政府效能。

图4 基于回归估计结果政府规模对政府腐败控制和政府效能的影响趋势

(三)探寻最优政府规模选择

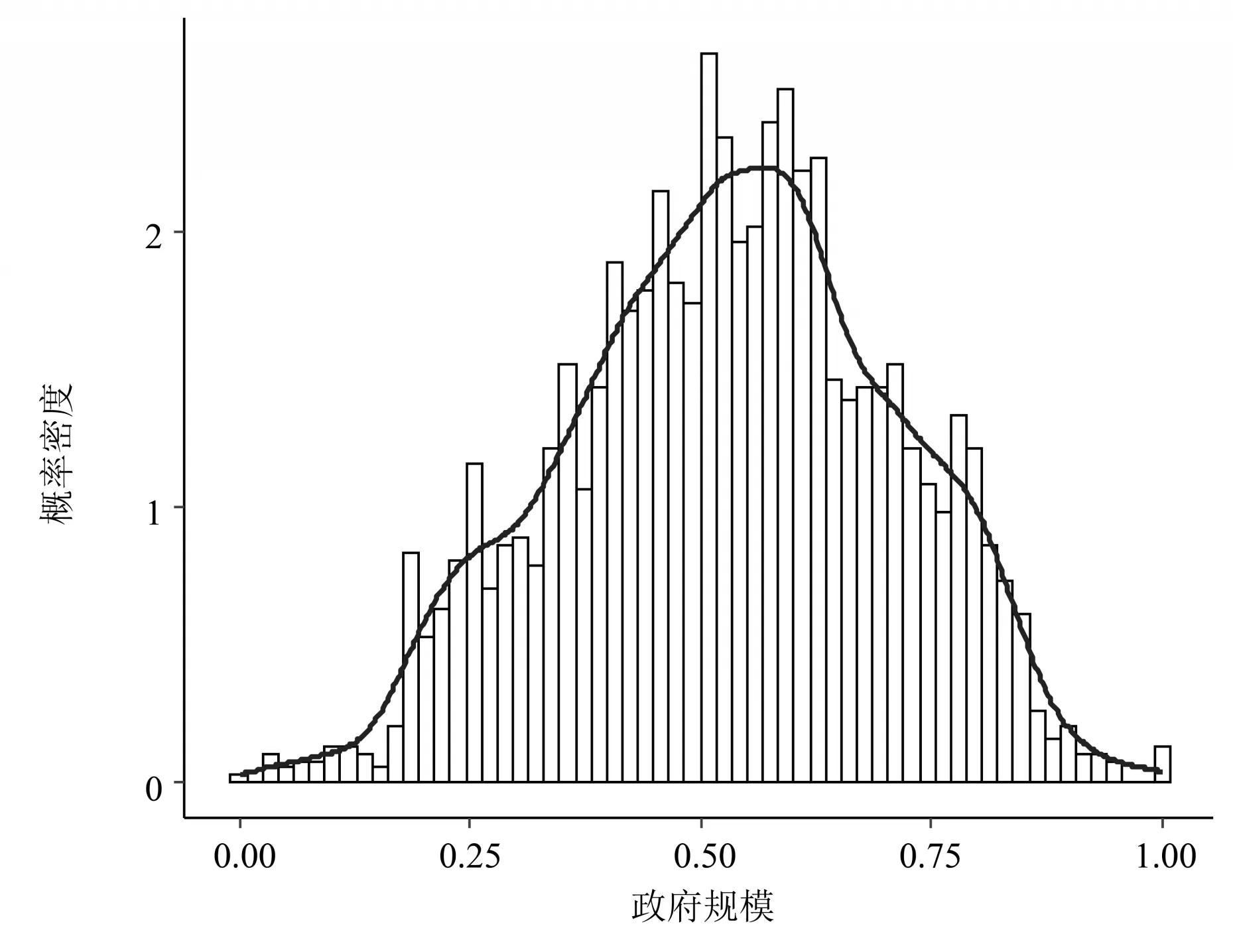

学术研究一方面需要贡献对现有研究知识的增量,另一方面可以给实践者提出更好的政策建议,基于此,本文还进一步通过分位数回归进行分析。分位数回归相对于其他模型,能够较为全面地描述政府规模对政府腐败控制的影响在不同的政府规模取值区间内的变化趋势,从而选择出对政府腐败控制影响的最优政府规模取值区间。同时,与最小二乘法相比,分位数回归估计结果对离群值的表现更加稳健,有助于研究者更好探索因变量的完整分布状况。图5 显示了数据中政府规模在取值区间内的概率分布情况,整体上近似正态分布,即政府规模集中分布在均值附近。为了防止研究过程中极端值对一般回归结论的影响,本文在分位数回归中进行5%截尾处理,分位数的取值范围为(0.07,0.95),对应的政府规模为(0.25,0.81)。

图5 政府规模的概率分布情况

通过对中介效应模型的分位数回归估计结果绘制出图6,展现政府规模对政府腐败控制的直接和间接影响趋势。承接前文的研究结果表明,政府规模对政府效能和政府的腐败控制能力呈现出倒U 型效应,深刻表明当讨论“大政府—小社会”或“小政府—大社会”时,单一关注政府规模大小并无法实现对现有困境或问题的解决。因为政府规模对一国而言,既不是越大越好,也不是越小越好,如何实现一个适度的政府规模,实现其与政府效能、腐败控制三者之间的最优平衡才是解决问题的关键。如何实现三者之间的帕累托最优呢?图6结果表明,政府规模对政府腐败控制的直接效应表现出非线性特征,但间接效应趋势是先增加后减少,在政府规模大于0.7时出现负向影响(即政府规模的扩大降低政府腐败控制)。所以,从图6结果中可以清晰地看出,当政府规模的标准化系数在(0.5,0.6)这个区间内对政府效能或腐败控制的边际影响最大,则此时的政府规模为最优选择。当然,此数据为对政府规模原始数据标准化后的结果,需要考虑的是政府对经济活动整体干预水平指数,反映了政府对经济社会的控制力。此时带来本文的第三个命题:

图6 分位数回归:政府规模对政府腐败控制的直接和间接影响趋势

命题3:在控制其他变量情况下,国家最优政府规模的标准化系数在(0.5,0.6)区间。

(四)稳健性检验

稳健性检验在实证研究中考察的是计量模型和指标解释力强度,也就是当改变某些条件时,计量模型和指标是否仍然对分析结果保持一个比较一致、稳定的解释。本文主要从改变样本容量和内生性检验两方面对模型估计结果的稳健性进行讨论。

政府规模的滞后一期和基尼(Gini)系数与政府规模具有较高的相关性(相关性系数分别为0.95 和0.43),可作为工具变量引入到固定效应模型中,得到表4 中的模型(1)和(2)来检验模型估计结果的内生性问题。Sargan 过度认定检验不显著,结果表明工具变量政府规模的滞后一期和Gini 系数是严格外生的。Davidson-MacKinnon 内生性检验结果显著,则表明模型存在内生性问题,即工具变量法的估计结果是必要的。工具变量估计结果与固定效应模型估计结果一致。与此同时,模型(3)—(5)使用原始数据对中介效应模型进行估计,也得到一致估计结果,本文结论的稳健性得到进一步证明。

表4 稳健性检验

六、结论

在进一步讨论结论之前,本文还将随机森林筛选的其他控制变量纳入模型进行稳健性检验,研究结果和前面的其他汇报结果高度一致。限于篇幅,本文不做一一汇报。

政府规模、政府效能和政府腐败控制一直是实践者和研究者关注的重要问题,本文基于全球面板数据实证分析,展现出政府规模对效能和腐败控制所具有的倒U型效应,阐述了政府规模扩张后的边际效应递减特征,但不同的模型和研究命题表明,政府规模对政府效能的拐点到来要早于其对腐败控制的拐点,此时,虽然政府效能会对腐败控制具有显著正效应,但效应会随着政府规模的扩张而逐渐式微。在此基础上,本文进一步通过比较,对最优的政府规模界定给出标准化系数区间,这一系数的确定,为进一步探索各国政府规模提供实证数据支持和实证研究基础。

上述研究所呈现的方法论意义主要体现在:作者基于机器学习方法和贝叶斯信息准则,通过随机森林高效率地实现控制变量选取和确定,为类似社会科学研究和分析的变量选取,提供了新视角,提升了社会科学研究效率,避免变量选取的主观性和盲目性。在理论层面,本研究丰富了已有关于政府规模或大政府、小政府的相关讨论,为此议题提供了实证数据参考。当然,本文虽然界定了合理政府规模的标准化系数区间,但由于该指数由以下指标:政府一般消费支出占消费总额的百分比、转移支付和补贴占国家GDP 的百分比、政府企业和国有投资占投资总额的百分比、最高边际税率等几部分数据加权而得,由于数据加权黑箱,我们依然缺乏对次级指标合理范围的进一步界定,这则构成未来进一步研究的焦点。

当然,实证分析也带来如下的政策启迪:首先,由于政府规模对效能和腐败控制的拐点在不同阶段到来,所以在现实中追求最高政府效能往往成为一种遥不可及的奢望,此时,对于次优政府效能的考核标准设置往往才更为合理、更易实现且投入产出比更高;其次,政府规模讨论中所蕴含的大政府或小政府线性思维取向,往往忽略政府规模的隐性成本和溢出效应的非线性特征,在对不同国家、不同层级政府规模设定的讨论中,一方面要顾及本文所发现的最优政府规模区间,另一方面也需要考虑政府规模对不同因素的拐点特征。最后,腐败治理虽然是不同国家的关注焦点,但在具体政策实践中,抑制腐败的直接机制和间接机制均需要充分考量,唯有如此才能在未来的腐败治理中获得更好的成效。