从嘎仙洞、盛乐、平城到洛阳——拓跋鲜卑迁徙和发展历程

韩生存

(大同市博物馆,山西 大同 037009)

北魏王朝是中国历史上第一个由少数民族拓跋鲜卑入主中原建立的政权。在统治的一百四十多年的历史中,拓跋鲜卑谱写了一曲曲波澜壮阔的历史篇章,留下了珍贵的物质和精神财富,而影响后世,在中华民族的历史上占有举足轻重的地位。有学者甚至将这一发展模式称之为“拓跋模式”。[1](P312)拓跋鲜卑的发展史,时至今日值得我们回味和研究的地方,不论从政治、军事、经济、文化和对外交流方面,都具有重要的现实意义和历史意义。本文以拓跋鲜卑的迁徙和发展历程中的遗迹为依据,结合文献资料,试图就拓跋鲜卑迁徙和发展历程进行粗浅的梳理,以求教于方家。

一、嘎仙洞和拓跋鲜卑起源问题

拓跋鲜卑是中国古代北方少数民族鲜卑族的一支,源于东北地区兴安岭一带,《魏书》记载,“昔黄帝有子二十五人,或内列诸华,或外分荒服,昌意少子,受封北土,国有大鲜卑山,因以为号。其后,世为君长,统幽都之北,广漠之野,畜牲迁徙,射猎为业,淳朴为俗,简易为化,不为文字,刻木纪契而已,世事远近,人相传授,如史官纪录焉。黄帝以土德王,北俗谓土为托,谓后办跋,故以为氏”。[2](卷1《序纪》,P1)这段话完整表述了拓跋起源的两个问题,明确以拓跋为黄帝后裔,以大鲜卑山为拓跋发祥地。

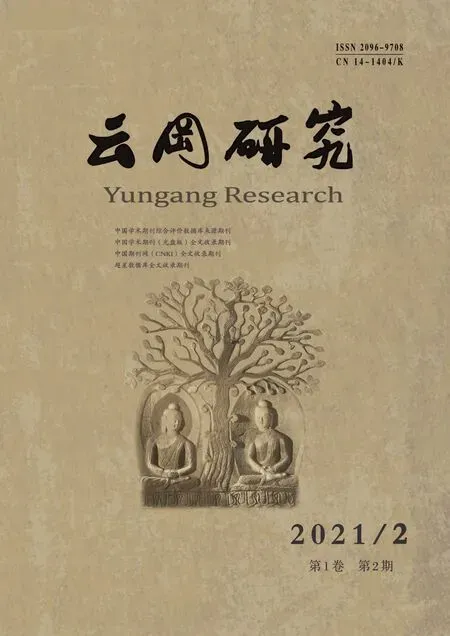

关于大鲜卑山的问题,实际上就是探寻拓跋鲜卑的族源问题的关键所在。关于拓跋鲜卑的起源问题的求证,最早可追溯到距今1500多年前的北魏拓跋焘统治时期。根据乌洛侯国使者提供的祖庭信息,为了寻根问祖,求证这一问题,太武帝拓跋焘命大臣李敞一行人,开始了艰辛的寻根之路,最终在今呼伦贝尔阿里河镇找到了祖庭“旧墟石室”,即今称之为嘎仙洞(图1),并进行了一系列祭祖活动,在洞内题记以示纪念。

图1 嘎仙洞内景、外景

这一活动,《魏书·礼志一》中均作了详细的记载,“魏先之居幽都也,凿石为祖宗之庙于乌洛侯国西北。自后南迁,其地隔远。真君中,乌洛侯国遣使朝献,云石庙如故,民常祈请,有神验焉。其岁,遣中书侍郎李敞诣石室,告祭天地,以皇祖先妣配。”[2](卷108之一,P2738)

《魏书·乌洛侯传》记载的更为详细:“世祖真君四年来朝,称其国西北有国家先帝旧墟,石室南北九十步,东西四十步,高七十尺,室有神灵,民多祈请。世祖遣中书待郎李敞告祭焉,刊祝文于室之壁而还。”[2](卷100,P2224)

由此可见,《魏书》不仅明确了拓跋鲜卑的发祥地是“大鲜卑山”,还为大鲜卑山的具体位置提供了坐标点——石室。这就为我们研究拓跋发祥地和族源问题找到了直接和关键线索。1980年,呼伦贝尔文物工作站米文平先生在文物普查工作中发现了该遗存——嘎仙洞,并发现了北魏太平真君四年祝文刻石(图2),还对嘎仙洞进行了试掘。[3]根据发现的题记内容,与《魏书》记载的内容进行比对,内容基本一致,不同的几处字句稍有出入。他认为“石刻祝文的发现,确凿地证实了嘎仙洞即拓跋鲜卑祖先居住的旧墟石室。因而我们有足够的理由可以作出结论:历史学界长期没有解决的大鲜卑山的所在,即嘎仙洞一带地方,就是鲜卑族的发源地。[4]

图2 石刻祝文拓片

另一种为质疑说。自上世纪80年代后期以来,质疑米文平观点的意见渐多,甚至有彻底否定的观点出现。1988年,中国台湾学者康乐最早提出异议,基本否定米文平的观点,认为嘎仙洞只是5世纪时拓跋人所认为的祖先原居地,不能认定为这就是拓跋鲜卑的“发源地”。[8]自90年代以后,大陆学者也开始提出不同的看法。陶克涛在其专著《毡乡春秋(拓跋篇)》中认为,嘎仙洞为拓跋的“祖宗之庙”,实在是不伦不类,并认为“大鲜卑山”就是鲜卑山,是被魏收妄加一“大”字而已,鲜卑山本身就是未知数,所在地不易确定,任何试图论定拓跋人源于大兴安岭,嘎仙洞就是他们的“祖庙”云云,都是太过迂执而上了魏收的当。[9](P70、P196、P207)张博泉认为,“以发现的嘎仙洞中的北魏刻石为据断定为拓跋鲜卑的‘祖宗之庙’和起源地,依我看就是在文献与考古结合上,忽视了对文献记载的真伪考证,以误为真而得出的看法,至少这种看法是应当商榷的。”[10](P68)李志敏认为鄂尔多斯高原才是拓跋鲜卑实际的发祥地。[11]罗新先生认为“嘎仙洞的第一次发现,不能用作三百年前拓跋先世历史的可靠史料,因为这个史料本身,就是为了现实服务的历史想象”。[12]

笔者为了筹办“融合之路——拓跋鲜卑迁徙与发展历程”展览,曾于2017年9月实地考察了嘎仙洞这一重要的遗迹。从实地调查的情况看,这是一处天然形成的花岗岩质地的大洞窟,但人工修整的痕迹十分明显,是一处古代人类生产生活活动的重要场所无疑。1980年,呼伦贝尔文物工作者对嘎仙洞的考古调查和发掘也证明了这一点。他们对嘎仙洞的试掘工作共开了四条探沟和两条保护沟。探沟的文化层分为三层,认为第三层可能属中石器时代文化堆积,第二层属早期鲜卑文化层。[13]从发掘情况看,嘎仙洞内的考古遗存并不丰富,且疑点、年代缺环较大,仍需做细致的考古工作。据探沟发掘出土的文物看,鲜卑文化层说明早期鲜卑人曾在这一区域活动,为我们深入研究拓跋鲜卑起源问题提供了比较可信的坐标点。根据学术界对这一重大发现的评价,笔者认为,刻意的无边际的任意拔高或贬低嘎仙洞发现的意义,都是不切实际和不足称道的。要彻底弄清这一区域的文化埋藏情况,仅凭一个点的发现,挖几条探沟远远无法弄清和解决这一历史悬案。在文献资料严重缺乏的情况下,考古工作显得尤为重要和迫切。笔者认为,当务之急应抓紧做好大量细致的考古调查和发掘工作,进而补充完善前期工作的缺项,最终全面揭示嘎仙洞及其周边的文化内涵才是重中之重的工作。

众所周知,作为一个族群在一定地域一定时期的活动,不可能仅停留在一个或几个点上,应该有一个或几个区域比较广泛的“面”的空间。拓跋鲜卑的活动轨迹同样离不开这一基本法则。从上世纪五六十年代起,文物工作者先后在呼伦贝尔地区发现了大量鲜卑人活动的遗迹。除嘎仙洞遗址外,另一处满洲里市的扎赉诺尔圈河墓地,被认为属于拓跋鲜卑早期遗存。[14]经过几代考古人的辛勤工作,基本确认其时代大约是拓跋祖先推寅(宣帝)南迁大泽时代,[15]时间段大约为东汉时期。[16]此外,在呼伦贝尔地区还发现9处两汉到魏晋时期的鲜卑遗存。即陈巴尔虎旗完工墓地、鄂温克族自治旗伊敏车站墓地、孟根楚鲁墓葬(含孟根楚鲁北M1、白云乌拉墓地两处)、二道沟墓葬、额尔古纳右旗拉布达林墓地、七卡墓地、新巴尔虎旗伊和乌拉墓地、海拉尔区团结墓地等。这一区域位于今呼伦湖一带,也即《魏书》称之为大泽一带。这和《魏书》记载的基本吻合。这一时期鲜卑人主要为渔猎和游牧并重的生活方式,从出土的文物看,这一时期,鲜卑人与匈奴和中原接触和交流的日益濒繁和密切。经过一个多世纪的积蓄和发展,拓跋鲜卑部落实力大增,这就为下一步南下扩张入主“匈奴故地”,奠定了雄厚的思想基础和物资基础。

1世纪末,北方强悍的匈奴民族南北分裂,南匈奴南下融入中原,北匈奴西遁。“匈奴故地”成为真空之地。居于东部的鲜卑人乘势南下,“转徙据其地,匈奴余种留者尚有十余万落,皆自号鲜卑,鲜卑由此渐盛。”[17](卷90,P2986)鲜卑族逐渐形成了以檀石槐为首领的部落联盟时代。

檀石槐既立,……乃分其地为中东西三部。从右北平以东至辽东,接夫余、濊貊为东部,二十余邑,其大人曰弥加、阙机、素利、槐头。从右北平以西至上谷为中部,十余邑,其大人曰柯最、阙居、慕容等,为大帅。从上谷以西至敦煌,西接乌孙为西部,二十余邑,其大人曰置鞬、落罗、日律、推演、宴荔游等,皆为大帅,而制属檀石槐。[18](卷30《鲜卑传》,P837-838)

由此可知,居于兴安岭东北的拓跋鲜卑,新的迁徙地为西部“匈奴故地”,即今内蒙古河套平原一带。为了抓住这一千载难逢的机会,拓跋鲜卑人排除万难,经过“九难八阻”,到达目的地——“匈奴故地”。《魏书》记载,“献皇帝讳邻立。时有神人言于国曰:‘此土荒遐,未足以建都邑,宜复徙居。’帝时年衰老,乃以位授子。圣武皇帝讳诘汾。献帝命南移,山谷高深,九难八阻,于是欲止。有神兽,其形似马,其声类牛,先行导引,历年乃出。始居匈奴之故地。其迁徙策略,多出宣、献二帝,故人并号曰‘推寅’,盖俗云‘钻研’之义。”[2](卷1《序纪》,P2)

根据近年的考古发现,结合文献记载,基本理清拓跋南迁匈奴故地路线图(图3)。拓跋南迁的第一步是从呼伦湖附近出发,向东翻越大兴安岭北段到达嫩江流域。在这段行进路线的艰难程度,《魏书》描述“历年乃出”。充分说明了尽管大兴安岭山势并不高大,但山区绵延不绝,森林茂密,地形复杂,易迷失方向,这就需要好的向导和合适的交通工具;拓跋在迁徙之初,因考虑不周,而影响行程,当他们发现驯鹿能同时担负向导和运输工具的作用时,才比较顺利地从大兴安岭北段的山谷中沿河走出来。拓跋人沿着大兴安岭南段的南侧山麓或山腰穿越这一区域,走出大兴安岭山地后,拓跋进入草原地区。经过较长时间的停驻、休整。此后,拓跋继续西进,到达目的地,即河套阴山一带的北侧。经过短短的十几年时间的长途迁徙,从大泽到“匈奴故地”,开启全新时代——盛乐时代。

培育社区文化阵地。完善社区文化设施。普遍建立综合文化服务中心,打通公共文化服务“最后一公里”。市级“文化指导员”队伍深入社区帮助指导开展群众文化活动,辅导、带动基层文艺骨干和团队,提高社区文化创作、展演水平。丰富社区文化活动。立足根植群众的主体定位和雅俗共享的艺术定位,借助“靖江文艺节”“骥江大舞台”“马洲大舞台”“靖江大明星”等平台,多侧面、全方位、大视角地开展社区文化活动。擦亮社区文化品牌。结合各自地理位置、历史渊源、人文底蕴,积极打造社区文化品牌,使具有鲜明社区特色的文化活动、精品节目成为社区的名片,真正使社区文化成为居民交流沟通的桥梁、社会稳定和谐的基石。

图3 拓跋南迁匈奴故地路线示意图(选自倪润安著:《光宅中原——拓跋至北魏的基葬文化与社会演进》)

二、盛乐时代

3世纪中叶,向西南迁移的拓跋鲜卑,游牧在河套东部,即“匈奴故地”。他们的活动范围大体上逐渐集中到今内蒙古包头市、呼和浩特市、乌兰察布市和山西大同市、朔州市一带。农耕经济在拓跋经济中的比重日益增加,第一个政治中心盛乐(今内蒙古和林格尔县北)开始稳定下来,逐步向初期的国家形态迈进。《魏书·序纪》记诘汾子力微(始祖)之“三十九年(258年)迁于定襄之盛乐”。逐步形成了以盛乐为中心的牢固的统治区域。

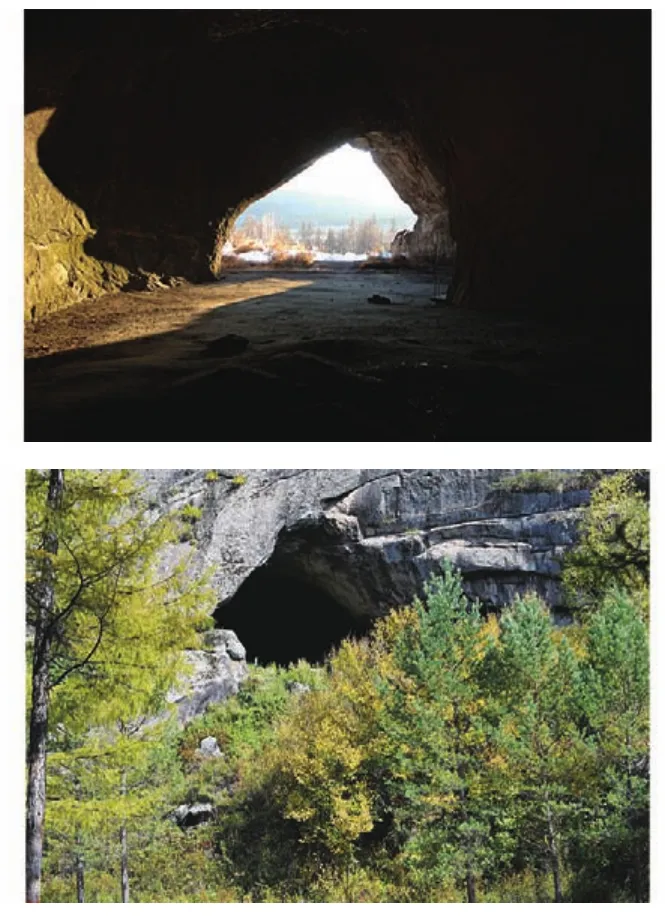

盛乐城址素有“草原第一都”之称,位于内蒙古和林格尔北10km,其地北通呼和浩特,南通清水河,是汉定襄郡成乐县旧址(图4)。城址东阻小丘,南傍宝贝河。有郭城,东西窄(1550m),南北宽(2250m),形状不规整,略呈五边形。郭内东南隅有南、北两内城。北内城为唐以来所建。南内城为汉魏遗迹,该城东西建长670m,南北655m,城内文化层堆积较厚,试掘发现大量汉代建筑构件、生活用具和铁制农具、兵器,同时出有牛、马、羊、猪骨和骨器,还有较多的北魏晚期的黑色厚瓦。[19]

图4 盛乐城址平面图(选自宿白:《盛乐、平城一带的拓跋鲜卑——北魏遗迹图——鲜卑遗迹辑录之二》)

由此可见,此时的盛乐未进行大规模的都城建设,其象征意义大于传统意义的中原王朝的都城。拓跋鲜卑其游牧经济仍占主导地位,活动方式仍为东西迁徙,居无定所。同时也可以看出,这个时期的拓跋势力已不仅仅满足于“草原”之地,开始萌生问鼎中原的宏伟志向,而视盛乐为一处后方的大本营而已,但盛乐作为北魏王朝早期都城的政治活动中心是不容质疑的。从文献记载和考古发现足已证明这一论断的正确性。

永嘉四年(310年),西晋并州刺史刘琨为利用拓跋力量继续对抗匈奴汉国,为猗卢请封为代公,并尽割陉北之地。永嘉六年(312年),猗卢“城盛乐以为北都,修故平城以为南都。……乃更南百里,于灅水之阳黄瓜堆筑新平城,晋人谓之小平城,使长子六脩镇之,统领南部”。[2](卷1《序纪》,P8)建兴三年(315年),西晋朝廷进封猗卢为代王,“置官属”,标志着代国建立。这几条史料充分表明,拓跋鲜卑抓住西晋王朝势衰的时机,逐步将统治中心南移,基本形成了以盛乐为北都,平城为南都的治理格局,同时营建新平城加快向中原渗透势力的步伐。

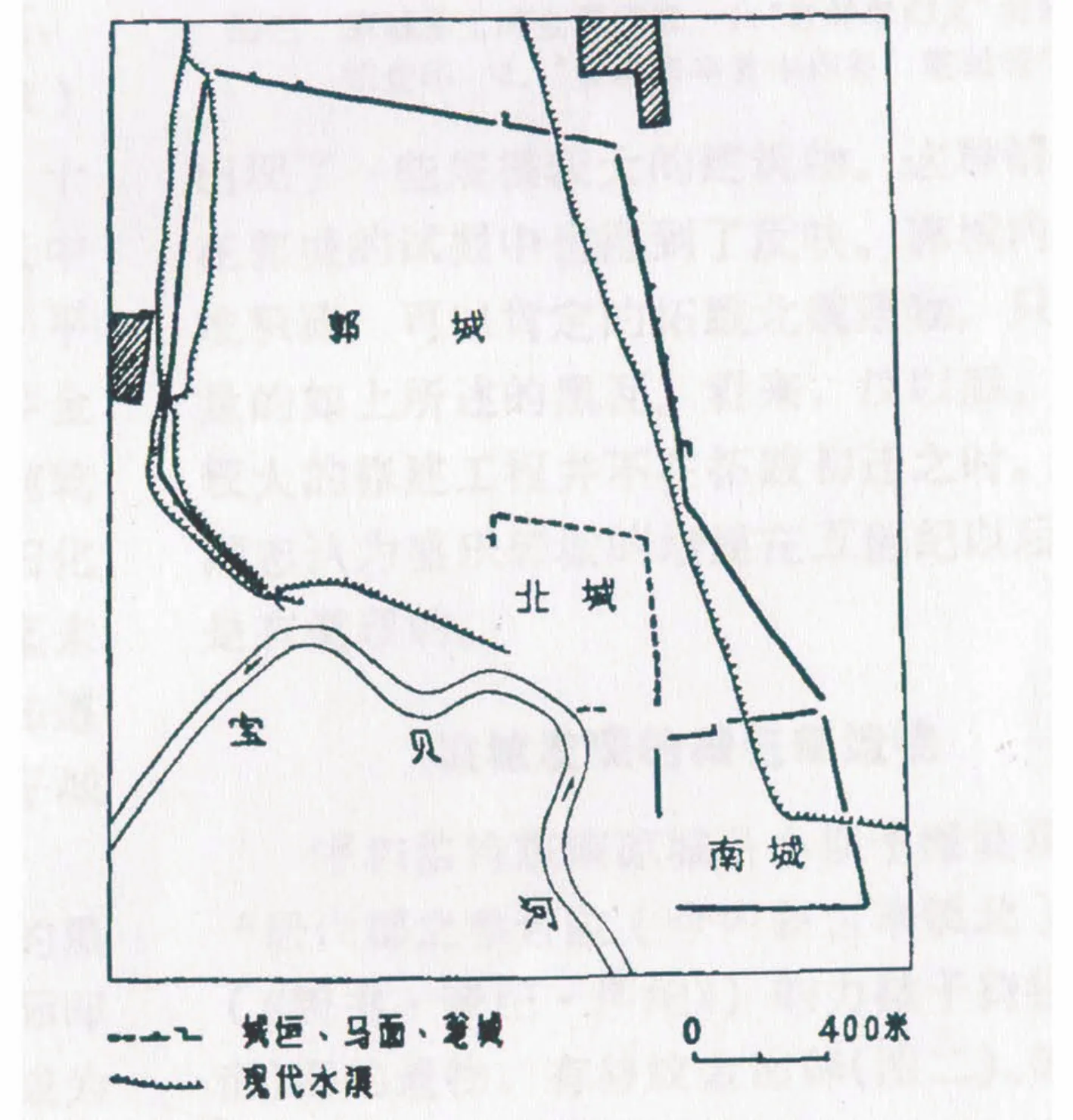

内蒙古凉城县发现的猗㐌部遗物和大同市新荣区桓帝夫妇合葬墓——祁皇墓,更进一步佐证了这一点。关于祁皇墓笔者曾专文进行论述,在此不再赘述。[20]拓跋猗㐌部遗物,1956年在乌兰察布盟凉城县小坝子滩沙虎沟出土,包括有动物图案金饰牌、金兽、金戒指,同时出土了驼纽“晋乌丸归义侯”金印、驼纽“晋鲜卑归义侯”金印(图 5)、驼纽“晋鲜卑率善中郎将”银印(图 6)。[21]其中一件兽纹金饰牌的背面刻出“猗㐌金”3字,明确了这批遗物的所属。猗㐌于西晋末助并州刺史马腾击刘渊有功,晋假以金印。这三件印应该是当时的政治信物赠品。金饰牌的纹样是用锤鍱的工艺技法制出的,具有浓厚的中原生产工艺特征,有明显的官方背景。这种锤鍱的金牌是北方游牧贵族喜用的饰品。匈奴贵族金饰一般饰以鹿纹、狩猎纹、野兽搏斗和禽兽搏斗纹,而这批金饰都以狼、狐和它们成群的形象为主,还有奔驰的骏马。这种特色显然与匈奴异趣,而与札赉诺尔墓地出的飞马纹铜带饰以及《魏书》记载的引导拓跋部迁徙“其形似马”的“神兽”联系起来,应属鲜卑遗物无疑。充分说明这些遗物是西晋王朝为了羁縻边疆地区的人群给予的政治信物和馈赠品,其中的政治信物金印、银印,由于包含中原王朝的政治属性,成为他们强调自身权威的重要象征物。

图5 “晋鲜卑归义侯”驼纽金印

图6 “晋鲜卑率善中郎将”驼纽银印

386年,趁前秦分裂之机,什翼犍之孙拓跋珪重建被前秦苻坚灭亡的什翼犍代国,称代王,建元“登国”,定都盛乐,改称魏王,定国号为魏,北魏王朝开始步入真正意义上的皇权统治的国家时代。他们以代地为根据地,开疆拓土,为进一步入主中原奠定了坚实的基础。

三、平城时代

398年,北魏道武帝拓跋珪将都城从盛乐迁至平城(今山西大同市),“始营宫室,建宗庙,立社稷”,北魏统治进入新时代——平城时代。太武帝拓跋焘统治时期,发动了一系列战争,统一北方,中国历史进入南北对峙的南北朝时代,形成了北方以平城为中心,南方以建康为中心的政治军事统治新格局。与此同时,平城建设进入黄金时期,是平城古代史上最繁荣时期。平城建设规划的都市蓝本,是中原的传统都市邺城、洛阳和长安。“后太祖(道武帝)欲广宫室,规度平城四方数十里,将模邺、洛、长安之制,运材数百万根”。[2](卷23《莫含传》,P604)同时,大量强行迁徙占领地民众于京畿,充实京师,进行都市的建设和发展。仅道武帝统治时期,迁入京畿的人口就有约150万,其中成为平城都市的新居民估计有100万左右。“(正月)辛酉,车驾发自中山,至于望都尧山。徙山东六州民吏及徒河、高丽、杂夷三十六万,百工伎巧十万余口,以充京师。车驾次于恒山之阳。……二月,车驾自中山幸繁畤宫,更选屯卫。诏给内徙新民耕牛,计口受田。三月,……征左丞相、卫王仪还京师。……夏四月壬戌,……帝祠天于西郊,麾帜有加焉。……秋七月,迁都平城,始营宫室,建宗庙,立社稷。……八月,诏有司正封畿,制郊甸,端径术,标道里,……”[2](卷2《太祖纪》,P31-33)

近百年的宫城建设大致为两个高潮。第一次高潮时期从天兴元年七月到延和三年(434年)七月,共36年,重点是宫城内的宫殿、宫室以及宗庙、社稷和其他附属建筑与设施。先后建造有天文、天华、中天、天安、紫极、西昭阳、永安和安乐等八殿。第二次高潮时期从承明元年(476年)七月到太和十六年(492年)十一月。这一时期主要是扩建和改建原有的宫殿及附属建筑。先后增建了七宝永安行殿、太和殿、安昌殿、坤德六合殿、乾象六合殿和太极殿等。重点工程是在拆毁太华诸殿的基础上建造太极殿及其东、西堂。太和十六年二月开工,同年十月落成。修成的太极殿成为孝文帝宴飨百僚的正殿。此外,郭城的建设范围较大。泰常七年“(九月)辛亥,筑平城外郭,周回三十二里”。[2](卷3《太宗纪》,P62)郭城内主要有作为居住区的坊、寺庙和中央各级机构。关于坊的情况,“(郭城内)悉筑为坊,坊开巷。坊大者容四五百家,小者六七十家。每南坊搜检,以备奸巧”。[22](卷57《魏虏传》,P983)

自近代以来有关北魏平城遗址的考古发现也可见其端倪。有关北魏平城遗址的重要发现:1995年发现的北魏平城明堂遗址(图7);2003年,在大同操场城发现北魏1号遗址(图8),为面阔9间双斜坡踏道宫殿遗址;2007年,又在北魏1号遗址东北发现操场城北魏2号遗址,清理出50多个柱础和5个圆缸形粮窖遗迹;2008年,又在北魏1号遗址后发现操场城北魏3号遗址,清理出北魏粮仓遗址、复式宫殿等建筑遗迹;2018年在代王府复建工地发现北魏寺院塔基遗址。

图7 北魏平城明堂遗址西门发掘现场

图8 大同操场北魏1号遗址

众所周知,北魏平城是在汉平城县的基础上进行规划和建设的,是中国都城建设汉唐之间重要过度时期,在中国都城建设史上具有举足轻重的地位。但由于历史原因,唐、辽金元、明清等几个朝代在原址上叠压建设,这就为我们完整清晰还原北魏平城建设增加了难度。但北魏平城明堂遗址的发现为平城遗址的考古调查和发掘提供了明确纪年的坐标点,为北魏平城研究迎来了曙光。

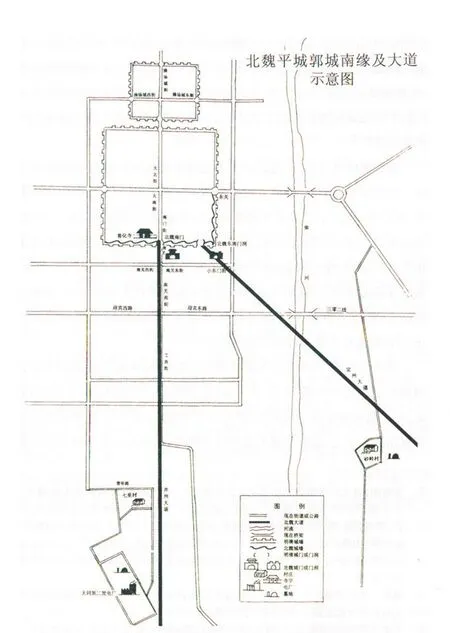

明堂是帝王祭天祀祖,举行庆赏大典,颁布政令的场所,是礼制文化的载体,也是一个王朝兴盛的象征。北魏王朝从建立时起就积极吸收先进的汉文化和管理模式。孝文帝时期是北魏王朝繁荣和发展的黄金时期,这就为明堂的建设提上重要日程。考古调查和发掘也证明,明堂的选址就是依据《礼记》确定的。《礼记正义·明堂位》记载:“明堂在国之阳,三里之外,七里之内,丙巳之地”。丙巳即东南方向。北魏明堂遗址位于今大同古城东南2.5km的柳航里一带,恰好位于北魏平城郭城东南,其距离也和文献记载的距离相吻合(图9)。关于北魏平城明堂的设计建设、施工情况以及与平城遗址的关系笔者在《北魏明堂和平城遗址》[23]一文中已经进行了详细的阐述,在此不再赘述。

图9 北魏平城郭城南缘及大道示意图(选自李凭著:《北魏平城时代》)

综上所述,北魏平城在近百年的建设过程中,分宫城、郭城。外城方20里,外郭周围32里,有门12。郭城绕宫城南,悉筑为坊。坊开巷,大者容四五百家,小者六七十家,逐步形成宫城、郭城和里坊制的城市建设新格局,城市人口百万余,堪称5世纪国际大都市,是汉唐之间城市建设最重要的过渡期,在中国古代城市建设史中占有一席之地。

四、洛阳时代

太和十四年(490年)文明太后冯氏去世,孝文帝拓跋宏为了彻底摆脱冯太后势力的干扰和影响,决定迁都洛阳(今河南洛阳市)。太和十七年“冬十月,诏司空穆亮、将作董迩缮洛阳宫室。明年而徙都之。”[2](卷154之四《天象志四》,P2427)“(太和十九年)九月庚午,六宫及文武尽迁洛阳。”[2](卷7《高祖纪下》,P178)从此,北魏王朝进入洛阳时代。

洛阳,自古以来即是汉文化的中心地区,所谓“河山拱戴,形胜甲于天下”,素有“天下之中”之称。北魏王朝迁都洛阳,已经不是单纯意义上的地理位置上的迁徙,而是北魏社会全方位融入汉文化的开端,是拓跋鲜卑彻底汉化的标志。《洛阳伽蓝记》卷二记永安二年(529年),南朝梁人陈庆之自洛阳归来后,“钦重北人,特异于常”,并说:“自晋宋以来,号洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是为夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族并在中原,礼仪富盛,人物殷阜……”[24](P119)充分反映了北魏迁洛以后30多年“汉化”的程度,使南朝人对北魏刮目相看。这里的“汉化”,并非单纯地恢复或效仿汉魏制度和文化,而是注入了诸多因素的一次锐变,而影响后世。近几十年来,洛阳汉魏考古新成果新资料的不断取得也可应证。

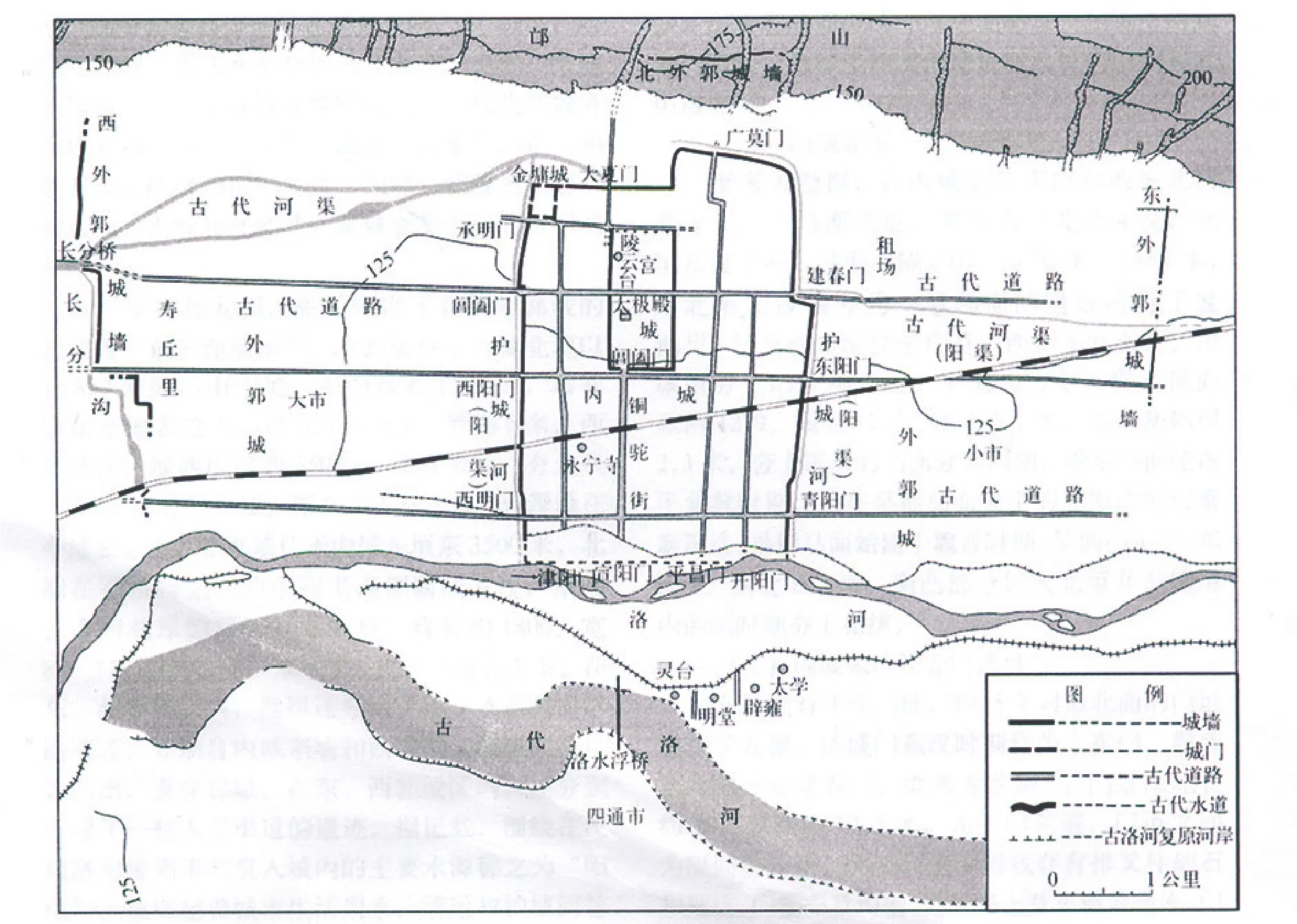

汉魏洛阳故城遗址位于洛阳盆地,是东汉、曹魏、西晋和北魏时期的都城和全国的政治、经济、文化、军事中心。该城址大部分遗迹均保存在地面以下,古代城市的规模及格局信息一直留存到现在。据初步调查,城址面积最大时是北魏时期,东西、南北各长约10公里。1961年被国务院公布为第一批全国重点文物保护单位。

北魏洛阳城经过几十年的考古勘察和发掘工作,取得阶段性成果,发掘清理北魏洛阳城南区(图10),南郊礼制性建筑遗址,皇家寺院永宁寺遗址,基本复原了北魏洛阳城(图11)。根据发掘成果,我们可以清晰地知道北魏洛阳城依汉魏晋洛阳城而修复、扩建,并吸取了营建平城时的经验做法,把地势较高的汉以来的旧城,置于中部偏北,然后在低平的外围,东、西、南三面兴建郭城。郭城,北依芒山,南通伊洛,“东西二十里,南北十五里”。[24](卷5,P349)将北魏平城时的里坊制引入洛阳城的建设中,并使之更趋完善和合理。“京师……户十万九千余。庙社宫室府曹以外,方三百步为一里,里开四门……合有二百二十里”。[24](卷5,P349)《北史·魏太武五王·广阳王建附子嘉传》记:“嘉表请(宣武)于京四面筑坊三百二十,各周一千二百步”。[25](卷16,P616)由此可知,洛阳郭城内的规划,一里见方、四面开门、内设十字街的里坊。

图10 北魏洛阳太极殿发掘遗址图(选自钱国祥、刘涛、郭晓涛:《河南洛阳市汉魏故城太极殿遗址的发掘》)

图11 汉魏洛阳城北魏城址勘察平面复原图(选自钱国祥、刘涛、郭晓涛:《汉魏故都丝路起点——汉魏洛阳故城遗址的考古勘察收获》)

北魏洛阳的宫城基本沿用魏晋以来的宫城布局和制度,城门增加到13座,西城墙北段近金墉城处又新辟一座承明门。宣武帝景明二年(501年)增修郭城,置320多个里坊及大市、小市、四通市等商业区和居民区。该城规模空前宏大,故称北魏洛阳城号称“东西二十里,南北十五里”,汉和魏晋以来的洛阳城则变成了内城。城市主干道铜驼街,是北魏洛阳最宽的街道,在铜驼街左右布置中央衙署和庙、社的遗址。说明从北到南已逐步为宫城、衙署、寺院和高官宅第所占据,成为北魏都城中最核心的部分。城市人口结构也发生翻天覆地的变化,整个洛阳城游走在大街小巷的人群中,除大量原住民和迁徙来的北方游牧民族外,从西域等地涌来大批外国商旅使臣也成为城市的一道亮丽风景线。《洛阳伽蓝记》记述的比较详尽。

《洛阳伽蓝记》是一部记述佛寺建筑园林风物的书籍。它以记北魏京城洛阳佛寺园林为纲,而系以当时的政治、人物、风俗、地理以及掌故传闻,寄托了作者对国家治乱兴亡的无限感慨。作者杨炫之可谓当代人记当代事,史料价值极高,可与《魏书》、《北史》相证,有些可补正史之不足。关于四方人物往来,商贸物流的记述正史鲜有记载,可补正史之虞。称洛阳市场周边里坊,逐渐“多诸工商货殖之民”。“商胡贩客日奔塞下……天下难得之货,咸悉在焉”。[24](卷3,P161)皇家贵族享用的奇珍异宝,“作工奇妙,中土所无,皆从西域而来”。[24](卷4,P207)

关于都城建设从平城时期形成的宫城、郭城格局,发展演变到北魏洛阳城的宫城、内城和外郭城三重城圈的新格局,是中国古代都城首创,影响到隋唐、宋和元明清的都城建设模式。北魏洛阳城址的遗存也明显代表了这一时期的文明与文化特征,见证了魏晋南北朝时期游牧民族与农耕民族大融合所促生的独特城市文化,不仅展现了佛教在中原地区的传播和本土化过程,是中国古代本土文化和域外文化激烈碰撞的重要区域,也是中华民族五千年文明历史发展形成的重要中心地区,对中国历史的发展进程具有非同寻常的重要作用。

结语

综上所述,拓跋鲜卑经历了一个从大兴安岭到北部草原向与内地接壤的盛乐迁徙,然后进一步进入内地之边陲重地平城,最后进入中原腹地洛阳的过程。其迁徙方向是越来越接近中原,直至进入中原。这条曲折变幻的融合之路,随着其地域位置的改变,生产方式、生活方式,以及政治、经济、文化都在发生改变。这种改变的方向就是不断地中原化、汉化。但是也不是简单的汉化,而是也给中原输入北方游牧民族的强悍和奋发向上的洪荒之力,吸收和引进了西域等外来文化因子,为中华文化注入了新的活力和养份,增强中华民族的凝聚力和战斗力,成为走向大唐的奠基石。

由此可见,中原除了地理位置及其文化意义外,已经不是单一的族群存在,而是众多族群的融合同一。但这种融合是融入中原原生族群,即融入华夏族群或其后来的汉族之中。华夏是主体,是对其他族群进行同化的原生体。在这种同化中也不断吸纳接受了其他族群文化,使这种原生文化不断地发生新变,产生了新的活力。而那些进入中原的族群,应该是多种多样。既有我们一般意义上所说的草原游牧族群,也有从西域河西走廊、辽西走廊等通道进入的更复杂族群。中原地区则具有非常重要的吸引力,是汇聚不同族群的核心地带。

平城时代,即4世纪末至5世纪的历史时期,由于特殊的地理及政治位置,平城成为不同族群进入中原的大门,是汇聚不同地区族群的重要都市,是连通西域的重要枢纽。拓跋鲜卑则是这股势力的倡导者和引领者,逐鹿中原,平定四方,最终聚集中原目的地都市——洛阳,光宅中原,完成宏伟大业,彻底融入华夏文明的洪流之中,在中华民族的大熔炉之中升华光大。