中国佛教石窟刻经之形成

邓星亮

(山西大同大学云冈文化生态研究院,山西 大同 037009)

中国佛教石窟刻经是中国石刻文字的一种表现形式,是中国佛教刻石的一种类型,它专指在中国佛教石窟的内、外壁面所镌刻的佛经。一方面,它的形成同中国刻石的发展影响有传统的渊源关系;另一方面,其形成又与佛教石窟开凿、中国佛教某些认知或信仰有着天然的密切联系。在这些原因的驱动下,中国佛教史上迎来了中国佛教石窟刻经的萌芽和兴盛。唐代以后,随着佛教中国化的深入发展,中国佛教发展趋势逐步迈向世俗化,加上中国传统的祖先崇拜影响对佛教的逐渐浸润,僧伽团体修行和驻锡场所日趋固定和入世化,佛教石窟开凿活动亦因之渐趋式微,使得中国佛教石窟刻经亦随之走向衰亡。

一、中国佛教石窟刻经的萌芽

佛教初传汉土之际,佛经似乎即已经流传到我国,如梁僧祐《出三藏记集》云“法宝所被远矣。夫神理本寂,感而后通。缘应中夏,始自汉代。昔刘向校书已见佛经,故知成帝之前(公元前32年以前)法典久至矣。”[1](册55,P5)之后,随着佛教在中国的逐步传播,佛教典籍也如影斯随般地流传开来,正如僧祐《出三藏记集》所云“至汉末安高宣译转明,魏初康会注述渐畅,道由人弘于兹验矣。自晋氏中兴,三藏弥广。外域胜宾稠叠以总,至中原慧士炜晔而秀生,提什举其宏纲,安远振其奥领。渭滨务逍遥之集,庐岳结般若之台。像法得人,于斯为盛。”[1](册55,P5)在如此的佛经广泛流传之背景下,基于中国刻石的悠久传统,加上佛教石窟开凿的兴盛,且由于古人认为石质材料在保存文字上具有“一托永贞,永垂昭晰”的特质,因缘际会,时来机至,中国佛教石窟刻经便应运而生。

(一)中国刻石的传统

佛教传入之前,汉土便具有悠久的刻石传统。关于中国刻石兴起的原因,马衡先生曾有概言提及,其云:

商周之世之亲器也,与社稷名位共其存亡轻重,故孔子曰,“惟器与名不可以假人”。其勒铭也,自名以称扬其先祖之美,而明着之后世,亦正所以昭示其重视名器之意。其始因文以见器,后乃藉器以传文,是故器不必皆有文也。自周室衰微,诸侯强大,名器寖轻,功利是重。于是以文字为夸张之具,而石刻之文兴矣。[2](P65)

因上述缘故,自三代之时,便开始有刻石遗存传世,如晚清金石学家叶昌炽认为陈仓十碣(即后世所谓石鼓)即是成周之世的遗物,其云“惟陈仓十碣,虽韦左司以下聚讼纷如,绎其文词,犹有《车攻》、《吉日》之遗,铁索金绳,龙腾鼎跃,亦非李斯以下所能作,自是成周古刻。海内石刻,当奉此为鼻祖。”[3](P1)

秦代至西汉之间,石刻之风气渐渐浸染而流行,以致后人文献中屡屡提到当时的刻石。秦始皇帝东巡时,共计造作“邹峄”“泰山”“ 琅邪”“之罘”“碣石”“会稽”等6处刻石;西汉时,叶氏所见刻石即有“鲁孝王五凤石刻”、“赵廿二年群臣上寿刻石”、“河平三年麃孝禹刻石”、“广陵王中殿题字”等。[3](P10)

后汉时期,刻石之风气异常兴盛,其产生原因和刻石之多,如叶昌炽所云:

东汉以后,门生故吏为其府主伐石颂德,徧于郡邑……然荒崖峭壁,游屐摩挲;梵剎幽宫,耕犁发掘,往往为前贤所未见。诸城尹祝年广文辑《汉石存》,时地了然,便于搜讨,好古者按图以索焉。[3](P11)

魏晋至于南朝,刻石风气日渐奢靡,以致统治者屡下禁令,禁止人们丧葬活动中的刻石行为,如以下引文所述,虽然当局者法网森严,但是也未完全禁绝,《宋书》“志第五·礼二”载:

汉以后,天下送死奢靡,多作石室石兽碑铭等物。建安十年(205年),魏武帝以天下雕敝,下令不得厚葬,又禁立碑。魏高贵乡公甘露二年(257年),大将军参军太原王伦卒,伦兄俊作《表德论》,以述伦遗美,云“祗畏王典,不得为铭,乃撰录行事,就刊于墓之阴云尔”。此则碑禁尚严也。此后复弛替。晋武帝咸宁四年(278年),又诏曰:“此石兽碑表,既私褒美,兴长虚伪,伤财害人,莫大于此。一禁断之……”至元帝太兴元年(318年)……诏特听立。自是后,禁又渐颓。大臣长吏,人皆私立。义熙中,尚书祠部郎中裴松之又议禁断,于是至今。[4](卷15,P407)

魏晋及南朝禁碑虽有反复,然社会上总体情况还是趋于禁碑的局面。与此相反,北朝却朝着继承后汉刻石余绪的方向发展,且有光大之趋势。北魏孝文帝迁洛途中,“经比干之墓,伤其忠而获戾,亲为吊文,树碑而刊之”[5](卷7下《高祖记下》,P175);孝文帝巡幸鲁城时,亲自至孔子庙祭祀,“又诏兖州为孔子起园栢,修饰坟壠,更建碑铭,褒扬圣德”。[5](卷7下《高祖记下》,P177)孝文帝倾慕汉文化,动辄立碑刊文,上行则必有下效,如此北魏刻石风气可以想象。清人康有为总结北魏刻石状况时,云:

北碑莫盛于魏,莫备于魏。盖乘晋、宋之末运,兼齐、梁之流风,享国既永,艺业自兴。孝文黼黻,笃好文术,润色鸿业。故太和之后,碑版尤盛,佳书妙制,率在其时。延昌正光,染被斯畅。考其体裁俊伟,笔气深厚,恢恢乎有太平之象。晋、宋禁碑,周、齐短祚,故言碑者,必称魏也。[6](P134)

隋唐以后,刻石之风重新流行并趋于极盛时期,如马衡先生总结所言“隋唐承北朝之余风,事无巨细,多刻石以纪之。自是以后,又复大盛,于是石刻文字,几徧中国矣。”[2](P65)

如上所述,肇始于三代的中国刻石之风,流行于秦汉之世,至后汉而大盛。之后虽有禁绝,至隋唐而不绝如缕,复加炽盛。中国此种悠久的刻石传统中所包含的浓厚刻经意识以及成熟的刻经行业,为中国佛教石窟刻经的产生提供了可能的外部条件之一。

(二)中国佛教石窟的兴盛

石窟,这种天然的或人工开凿的石质窟穴,对于印度佛教来说具有深厚而天然的联系。《杂阿含经》云“昔有时,释提桓因于界隔山石窟中,问世尊爱尽解脱之义,世尊为说,闻已随喜”[1](册2,P133);《杂宝藏经》云“一时佛在摩竭提国,王舍城南有婆罗门聚落,名庵婆罗林,此聚落北,毘提酰山石窟之中,尔时帝释闻佛在彼,即告槃闍识企犍闼婆王子言……”[1](册2,P476);《十诵律》亦云“佛在王舍城耆闍崛山上、钦婆罗夜叉石窟中住,早起着衣持鉢入王舍城乞食。食后还耆闍崛山,入钦婆罗夜叉石窟中坐禅”[1](册23,P260);《杂阿含经》又云“魔波旬作是念:沙门瞿昙住王舍城毘婆罗山侧七叶树林石窟中,有弟子瞿低迦住王舍城仙人山侧黑石室中,独一静处,专精思惟,得时受意解脱身作证,六反退转,而复还得。”[1](册2,P286)如此看来,在印度佛教的传播过程中国,天然或人工的石窟一直是佛及其僧伽团体的驻锡说法、禅定修行的场所。

此外,在释迦牟尼佛涅槃之后,石窟还成为后世僧人重要的观佛场所。由于“不与佛常住,则堕落恶道”或“与佛常住,可免堕落恶道”的佛教认知,据《佛说观佛三昧海经》记载,龙王在佛要还国而不得与佛常住时心生忧虑,于是佛神通化现,踊身而入石窟壁中,承诺龙王于其石窟中坐现一千五百岁,免其担忧,其文云:

时彼龙王于其池中,出七宝台奉上如来:“唯愿天尊!受我此台。”尔时世尊告龙王曰“不须此台,汝今但以罗剎石窟持以施我。”时梵天王无数天子先入窟中,时彼龙王以诸杂宝以庄挍窟。佛告阿难:“汝教龙王净扫石窟。”诸天闻已,各脱宝衣竞以拂窟。尔时如来还摄身光,卷诸化佛来入佛顶。尔时如来,勅诸比丘皆在窟外,唯佛独入自敷坐具。敷坐具时,令此石山暂为七宝。时罗剎女及以龙王,为四大弟子、尊者阿难造五石窟。

……尔时,世尊还摄神足从石窟出,与诸比丘,游履先世为菩萨时“两儿布施处、投身饿虎处、以头布施处、剜身千灯处、挑目布施处、割肉代鸽处”,如是诸处龙皆随从。是时龙王,闻佛还国,啼哭雨泪白言:“世尊!请佛常住,云何舍我?我不见佛,当作恶事,坠堕恶道。”尔时,世尊安慰龙王:“我受汝请坐汝窟中,经千五百岁。”时诸小龙合掌叉手,劝请世尊还入窟中。诸龙见佛坐已窟中,身上出水,身下出火,作十八变,小龙见已,复更增进坚固道心。释迦文佛踊身入石,犹如明镜人见面像,诸龙皆见佛在石内映现于外。[1](册15,P680-681)

正因为如上所述的教化传说,所以释迦牟尼佛涅槃之后,佛教徒中间普遍形成一种“若想出离恶道而得解脱,则必须依据石窟而观佛”的修行方法,如《佛说观佛三昧海经》所云:

佛灭度后,佛诸弟子若欲知佛行者,如向所说;若欲知佛坐者,当观佛影。观佛影者,先观佛像作丈六想,结加趺坐,敷草为座,请像令坐。见坐了了,复当作想,作一石窟,高一丈八尺,深二十四步,清白石想;此想成已,见坐佛像住虚空中,足下雨花;复见行想,入石窟中;入已,复令石窟作七宝山想;此想成已,复见佛像踊入石壁,石壁无碍犹如明镜;此想成已,如前还想三十二相,相相观之,极令明了;此想成已,见诸化佛:坐大宝花结加趺坐,放身光明普照一切,一一坐佛身毛孔中;雨阿僧祇诸七宝幢,一一幢头百千宝幡,幡极小者,纵广正等如须弥山,此宝幡中,复有无数百千化佛;一一化佛,踊身皆入此石窟中佛影、脐里;此想现时,如佛心说。如是观者名为正观,若异观者名为邪观。[1](册15,P680-681)

佛教石窟如上功能的观念,随着佛教传入中国而被广泛接受,使得开凿石窟成为佛教东传中国沿线地区中的一种重要传统。据宿白先生研究,在佛教传入中国的桥头堡——中国古代的西域地区中,古龟兹地区的克孜尔石窟开凿时间最早,大约开凿于3世纪,于4-5世纪达到兴盛时期;古焉耆地区今焉耆回族自治县七格星一带的石窟,开凿时间约在5世纪以后;古高昌地区的吐峪沟石窟,其开凿时间也约在5世纪。[7](P17,P21-38)

继古代西域佛教之后,中国古代河西地区和内地的佛教也日益兴旺蓬勃。石窟开凿之风也在这些地区逐步蔓延,其于河西地区中心凉州及其周边呈现出星火燎然之势,进而随着佛教东传的继续深入,在中国内地生根开花、枝繁叶茂。其中,尤其是在北魏时期,由于佛教政治意识形态的影响,佛教石窟的开凿迎来了更加辉煌的发展,开凿于和平初年(460年)的著名云冈石窟即是其典型代表。据古正美先生研究后,她认为:云冈石窟的开凿是文成帝采取佛教治国意识形态的产物,其目的是,将云冈石窟打造为实施佛教治国意识形态的弘法中心或中央弘法机构。具体来说,云冈石窟乃是北魏皇帝仿效贵霜王朝统治者丘就却创立的佛教政治传统为治理国家而建立的佛教设施。进一步来讲,佛教政治传统的治国理想是:佛或者法身佛用“法施”的方式,对统治者(即所谓转轮王)及其人民传播佛法,用佛教的五戒十善去教化天下,辅助王政;统治者则用“财施”的方式支援佛教,帮助佛教广弘天下,推行佛教教义传播;于此基础上,从而在传法和护法两种信仰的驱动下,建立理想的世间佛国。其具体实施办法是:通过某位高僧国师的谋划和指导,于国城建设“转轮王僧伽蓝”,作为策划佛教政治发展的总部或中心,在全国各地设置“如来神庙”,作为各地教化人民的中心;同时,伴随有大规模的翻译或造作佛经、开凿或营造佛像、设置或建立僧官制度等佛教活动,以在全国推行佛教治国意识形态的实施。这种佛教政治传统形成以后,几乎影响着古犍陀罗地区的政治格局,并随着佛教的传播,在中亚及西域地区广泛地流传,最终随着佛教的传播至汉地,对中土王朝的政治产生重要的影响。[8](P1-21)

在上述有关中国内地石窟开凿的理念下,以邺城地区为代表的一大批石窟得以营造,并且此风气由于统治者的致力推广,在佛教徒信仰世界中产生深远影响,也进一步带来了诸如金川湾、卧佛院等一批石窟的产生。中国佛教石窟如雨后春笋的营造态势,为中国佛教石窟刻经的产生提供了重要且可能的外部条件之二。

(三)中国佛教石窟刻经的前身

承前所述,我们发现在中国佛教发展进程中已经形成了中国佛教石窟刻经产生的两个重要外部条件。在此基础上,一旦因缘际会、时来机至,则中国佛教石窟刻经的产生自然水到渠成。不过,中国佛教石窟刻经的萌芽状态却并不是真正意义上的石窟刻经,而是以另外的一种石窟文献形式而确立,即炳灵寺第169窟中的墨书写经《佛说未曾有经》,因此又可以将之称为中国佛教石窟刻经的前身。

据董玉祥介绍:炳灵寺石窟第169窟位于炳灵寺石窟群下寺窟群北端唐代大佛顶部的南侧最高处,为一个不规则的天然石洞;在该窟北壁东侧下方有编号为14的佛龛,内里塑造三身佛像,其上方崖壁上墨书《佛说未曾有经》,墨书竖行,自南至北共53行,经文下部因鸟爪破坏已经不能辨认。[9]

关于此墨书佛经的年代,赖非认为炳灵寺169窟墨书《佛说未曾有经》是我国最早的石窟摩崖写经,年代推定在西秦建弘(元年为420年)年间,为刻经之母胎。[10](P215)张宝玺干脆认为此经绝对年代为420年左右。[11]此墨书写经位于炳灵寺169窟第14号龛三佛上方崖面上,本经题记残缺不全,题记末尾有“乃累劫之建□□□……”字样,紧邻此龛之6号龛中药王佛旁边有造像墨书题记,书有“建弘元年岁在玄枵”纪年。[9]关于此经的书写断代,单靠紧邻之6号龛“建弘元年”和本经题记中有“建”字,似乎不足以让人相信此经为420年左右产物。因为169窟诸像龛和写经的完成,本来就不是一蹴而就,而是经历朝历代沿袭所形成。此经附近不少龛中有题记,多有如隋开皇、唐仪凤、明正德嘉靖等等年号,[9]便是最好的说明。故而,用于禅僧禅颂的《佛说未曾有经》到底始于何时,还不好把握。但是,考虑到炳灵寺石窟第169窟整体所呈现出的西秦特征,[12]同真正意义上之中国佛教石窟刻经所产生的北齐时期相比,它要早一百多年,因此将之称为中国佛教石窟刻经的前身,可以将它视为中国佛教石窟刻经的萌芽状态。

此外,唐代传至中国的一部佛教经典中所透露出来的信息表明:作为中国佛教石窟刻经萌芽状态的炳灵寺石窟第169窟《佛说未曾有经》,其书写佛经于石窟壁面上的做法,很可能是继承了传播至中国之前的早期佛教的传统。唐菩提流志所译《大宝积经》云:

富楼那!坚牢比丘石窟壁上书此四偈,陀摩尸利比丘经历深山,见此石窟壁上四偈。见已读诵思惟其义,未久之间得五神通。[1](册11,P446)

二、中国佛教石窟刻经的兴盛

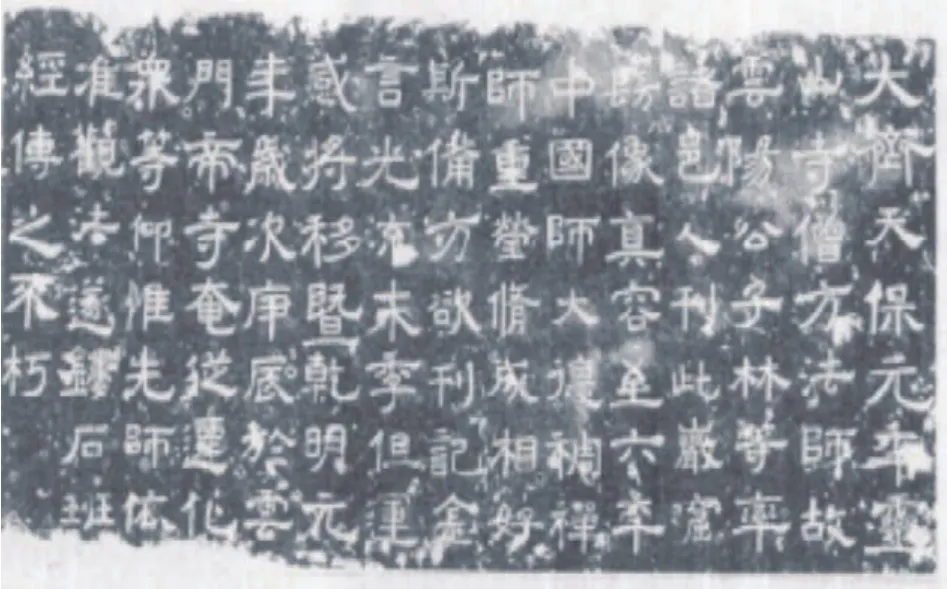

同中国佛教石窟刻经的萌芽状态相比,中国佛教石窟刻经的正式产生年代,要延迟到百多年后的北齐时期。真正意义上的石窟刻经,目前已知最早的为出现于北齐时代邺城地区之石窟刻经。其中,河北邯郸峰峰矿区北响堂石窟之第3窟右侧外壁遗存有《唐邕刻经记》,据宋赵明诚撰《金石录》卷三目录中记载“北齐唐邕造像碑,武平三年(572年)五月”,[13]该碑记中有“于鼓山石窟之所,写《维摩诘经》一部,《胜鬘经》一部,《孛经》一部,《弥勒成佛经》一部,起天统四年(568年)三月一日,尽武平三年(572年)岁次壬辰五月廿八日”①按,依据赵立春、卢合亭:《响堂山石窟刻经及其书法艺术》中所载拓片录文。铭文(图1),则知北响堂南窟刻经始于武平三年(572年)。自此以后,直至隋唐中国佛教石窟刻经进入了兴盛期。以下,按中国佛教石窟刻经的年代,依次描述兴盛期间中国石窟刻经的简况。

图1 唐邕刻经记的实物和拓片②图片来自香港寶蓮禪寺转录《河北省邯鄲北齊唐邕刻經碑》文章,載http://hk.plm.org.cn/gnews/20101129/20111129216039.html。

(一)北齐时期中国佛教石窟刻经

北齐时期的中国佛教石窟刻经中,刻经年代有明确记载的为北响堂石窟第3窟唐邕所刻四部佛经和安阳小南海石窟中窟的两部刻经。

以北响堂第3窟刻经来看,即镌刻于北响堂石窟第3窟中的《维摩诘所说经》、《佛说弥勒下生成佛经》、《胜鬘狮子吼一乘大方便方广经》和《佛说孛经》,此四部经镌刻时间,起自天统四年(568年),讫于武平三年(572年),学界已经没有异议。

就安阳小南海石窟中窟刻经来看,由于在该窟门额上方崖壁上有著名的《方法师镂石板经记》(图2),得以明确此处刻经的具体年代,其云:

图2 方法师镂石班经记[14]

大齐天保元年(550年),灵山寺方法师、故云阳公子林等,率诸邑人刊此岩窟,仿像真容。至六年(555年)中,国师大德稠禅师重莹修成,相好斯备。方欲刊记金言,光流末季,但运感将移,暨乾明元年(560年)岁次庚辰,于云门帝寺奄从迁化。众等仰惟仙师,依准观法,遂镂石班经,传之不朽。[14]

除上述两处确切年代的北齐石窟刻经外,涉县中皇山石窟刻经一般也被学术界视为北齐刻经。其中,分布在梳妆楼后东摩崖壁、南洞三壁、北洞三壁、北洞右侧东摩崖壁、鼓楼右侧南壁和东壁上的刻经,分别为《思益梵天所问经》、《十地经》、《佛垂般涅槃略说教戒经》、《佛说盂兰盆经》、《妙法莲花经》、《深密解脱经》。虽然这6部刻经没有确切具体的刻经题记,但学术界一般认为它们为北齐时期的石窟刻经。据刘元堂考证研究,学术界关于中皇山石窟刻经的年代约有四种说法,分别为①经主为北齐宣帝高洋,刻经始于天保末年(559年);②经主为唐邕,刻经始于天保末(559年),止于天统年间(565-570年);③经主为唐邕,刻经完成于武平末年(575年);④经主为唐邕,刻经始于天保末(559年),止于天统末年至武平初年(570年)。同时,他认为中皇山刻经“经主为唐邕”诸说,缺乏令人信服的证据,由此推断出的刻经时间也不足为信,“经主为高洋,刻经于天保末年”的说法具有较高的可信度,但因为此乃《涉县志》所记载,也不能作为定论。[15]

(二)隋唐时期中国佛教石窟刻经

隋唐时期的中国佛教石窟刻经中,有确切刻经年代的石窟刻经目前看来只有两处,一处为四川安岳卧佛院石窟刻经,另一处为洛阳龙门石窟。

就卧佛院石窟经来说,其中有三处刻经具备刻经题记,刻经年代非常明确,分别为南岩石窟中的46号、59号和73号石窟刻经,其题记为“大唐开元二十一年(733年)十一月二十日,玄应”、“开元廿三年(735年)二月十五日,长江县李沙敬造供养”、“檀三藏经开元十五年(727年)二月镌了”。[16](P63-66)这种情况加上此处刻经面貌基本一致的状况,说明四川安岳卧佛院其他石窟刻经的年代约在唐玄宗开元年间。

就洛阳龙门石窟刻经来说,莲花洞《般若波罗蜜多心经》和《佛顶尊胜陀罗尼经》刻经后有明确的刻经年代记载,分别为久视元年(700年)和如意元年(692年)。除此之外,有关龙门石窟擂鼓台中洞几部刻经的年代,袁德领认为约为(690-705年)至开元间(713-741年)。[17]

除上述两处有明确唐代纪年之外,安阳灵泉寺石窟刻经基本上可以视为隋朝的作品。其中,大住圣窟内南壁西侧分别镌刻有节录的《大方等大集经》和《摩诃摩耶经》;大住圣窟外西两壁在西龛为迦毗罗神王周围,共刻有6部佛典的节录经文,6部佛经为《妙法莲花经》、《胜鬘师子吼一乘大方便方广经》、《佛说佛名经》、《观虚空藏菩萨经》、《大方等大集经》和《七阶佛名经》。在该窟外东侧壁面上,镌刻有大住圣窟开凿年代的题记,其云“大隋开皇九年(589年)己酉岁敬造窟用功一千六百廿四,像世尊用功九百”。[14]如此,则可知此处石窟刻经的年代应该不会迟于隋唐时期。

(三)北齐至隋唐时期佛教石窟刻经

上述响堂山石窟中的4部北齐刻经、卧佛院石窟中的3部唐代刻经、小南海石窟中的2部刻经和龙门石窟中的2部唐代刻经外,其他各处中国佛教石窟刻经因为没有明确的刻经题记,所以不能具体判断其刻经年代。但是,总体看来它们应该都属于北齐至隋唐之内的石窟刻经。为了说明上述诸经的镌刻时代状况,以下根据学术界的研究成果,依次将它们大致的刻经时代进行叙述。

北响堂石窟中,第3窟还镌刻有《无量义经》,据赖非称,其开刻时间约在唐邕刻经碑中所谓四部经工程结束、唐邕离开鼓山石窟后不久,即武平三年(572年)下半年,或在武平四年(573年)上半年,但不会晚得太久[18];第2窟中,镌刻有《无量寿经论》,没有确切刻经年代记载,初步判断其也为北齐时期刻经。但是,根据赵立春的观点,他从《无量寿经论》所镌刻的洞窟俗称“大业洞”情况出发,认为此两部刻经可能与大业洞开凿有一定关系,因此判断其镌刻年代应该在隋代。[19]

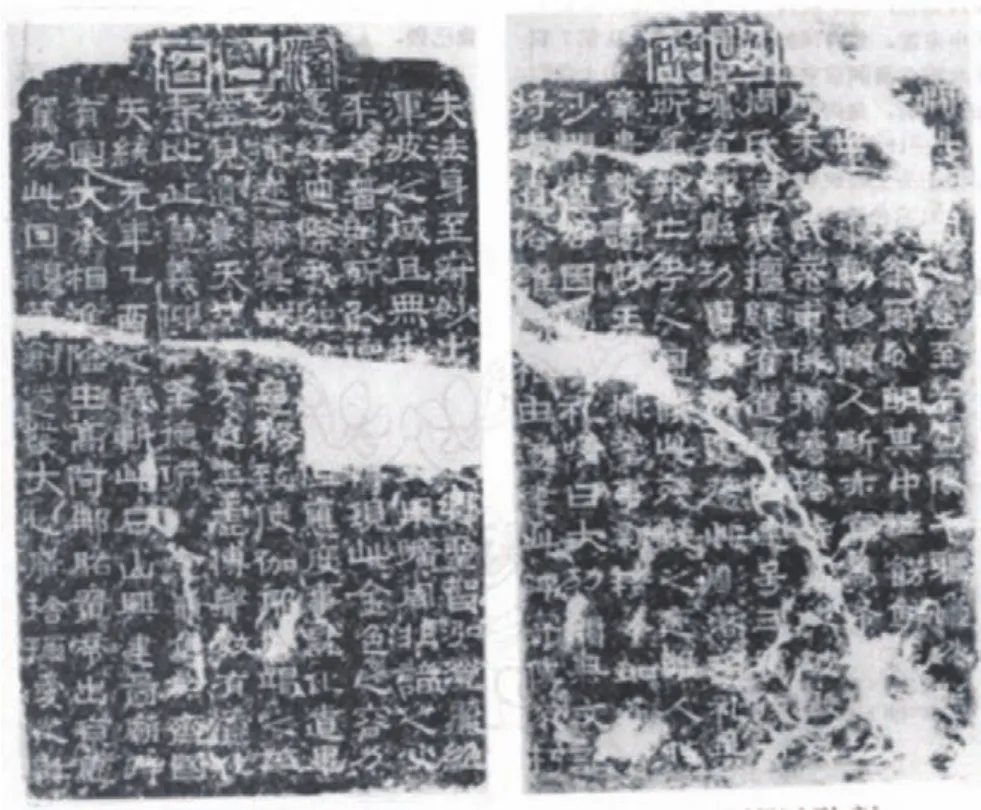

南响堂石窟中,第1窟《大方广佛华严经》,第2窟(般若洞)《文殊师利所说般若波罗蜜经》、《大方等大集经》、《摩诃般若波罗蜜经》(该窟窟门外左右两侧保留有《滏山石窟之碑》(图3),碑文中“齐国天统元年(565年)的文字明确了该窟的开建年代”,[20]第4窟《妙法莲华经》,《文殊师利所说摩诃般若波罗蜜经》,以及第6窟《大般涅槃经》,俱没有确切的刻经年代。据赵立春对南响堂石窟刻经年代的研究,他从水野清一《响堂山石窟》所载第4窟外隋开皇十三年(593年)的重修碑记出发,认为此碑可能为隋代的刻经碑记,进而得出初步结论,即第1窟、第2窟和第4窟的刻经年代有可能是在隋代刻造,而并非镌刻于与石窟开凿同时代的北齐时期。[20]

图3 滏山石窟之碑之一、之二[14]

淳化金川湾石窟中,分别刻有《明诸经中对根浅深发菩提心法》、《明诸大乘修多罗内世间两阶人发菩提心同异法》、《大集月藏分经略抄出》、《七阶佛名经》、《佛说大方广十轮经》、《金刚般若波罗蜜经》、《如来示教胜军王经》、《妙法莲华经》等佛经,其刻经也没有确定的镌刻年代。关于此石窟刻经的年代,据张总先生研究,他从该窟西部下层《金刚经》首题之下的供养人题记出发,分析其中“左戎卫兵曹参军”职衔只在唐高宗时存在,推断此石窟开凿时期为唐高宗龙朔二年(662年)至咸亨元年(670年),进而得出如下结论:

再由该窟凿成之时来看,恰是朝廷先后发布第一与第二次针对三阶教禁令之间,也就是隋文帝开皇廿年(600年)后、唐代武周圣历二年(699年)之前。这个阶段三阶教虽然曾遭查禁,但经过改朝换代,三阶教在很多方面仍有基础,仍有发展。所以有理由相信,此石窟为三阶教徒所开造,可将此窟定为三阶教刻经窟。[21]

卫辉香泉寺石窟中,在该寺千佛洞石窟的窟外左侧壁面上,镌刻有涉及佛典《大方广佛华严经》的刻经。据李裕群介绍,该处刻经为东晋佛驮跋陀罗所译《大方广佛华严经》卷三十之“佛不思议法品”的内容。[22]此处刻经同样没有确切镌刻时间的记载,但罗炤认为,该地石窟刻经很可能是在僧稠生前雕刻的,早于小南海石窟的中窟刻经,能够更加充分地展现僧稠的华严信仰。[23](P118)

总而言之,以上述8处中国佛教石窟刻经的刻经年代来看,无论是有确切纪年,还是没有确切纪年,它们基本上都是北齐时期到隋唐时期的产物。这说明,在北齐至隋唐的历史时期中,中国佛教石窟刻经确实进入到其发展史的兴盛期。

三、中国佛教石窟刻经形成的内因

如果将本文中“中国刻石的传统”和“中国佛教石窟的兴盛”两个方面视作中国佛教石窟刻经产生外因的话,则非常有必要对其产生的内因进行分析和探索。进一步来说,这个所谓的内因,可以从中国佛教发展历史过程中形成的宗教信仰来分析。具体来看,中国佛教石窟刻经之所以得以形成,是因为它很可能为以下三种佛教认知或信仰的综合产物。

(一)佛经刻石“轨物垂范”的功用

在中国古人心目中,崖石之类的石质材料远比简牍纸帛类书写材料坚固耐久,是经典传世久远的最好载体。于是,自东汉末年开始,中国儒家便正订六经,并将之刻石传世,此即儒家最早的熹平石经。熹平石经刊刻的原因,在于东汉末年传授儒家典籍者往往各依师法传经,源出非一,文字错谬混乱,为此汉灵帝敕命蔡邕、马日硕、张驯等人校订六经,刊立石碑于洛阳太学,以为天下典范。这种刊刻儒家经典于石碑之上的做法,在中国文化史上具有重要的意义,如黄洁《〈熹平石经〉与汉末的政治、文化规范》研究所言:

熹平石经作为一次文化规范活动,它以国家权力的名义对经书文本的选择,对经书文字的确立,对文本字义的阐释以及对经文内容的解读,都体现出一种权威化、标准化的特征,具有相当高的学术文化规范意义。这一活动的实质,就是从今、古文经学之争与今、古字体之异的纷争中确立一种权威的体系,减少人们在经书理解与阐释中的分歧与对立,消除人们从不同经书体系、文字体系中形成的立场差异。它对人们思想观念、行为意识的协调和统一有重大影响,对统治者道统天下,教化人伦,维护国家政权,稳定社会秩序,有积极的政治作用。[24]

正是因为熹平石经具有如此的意义和影响,所有继此之后在中国历史上又有元魏正始间(504-508年)之正始石经,李唐开成二年(837年)之开成石经、后蜀孟昶之广政间(938-965年)蜀石经、北宋嘉祐六年(1061年)之北宋石经、南宋高宗御书之南宋石经、清乾隆之清石经等。①参见贾贵荣辑:《历代石经研究资料辑刊》(全八册),北京图书馆出版社,2005年。这一系列官府石刻经典的活动,形成了“刊石刻经,轨物垂范”的文化传统,在中国文化史上具有深远的影响。

上述文化传统和影响,自然也对中国佛教刻经发生了深刻的作用,从而在中国古代佛教经典流传史上形成了一种认知或信仰,即刻经具有“轨物垂范”之功用。这种认知或信仰,可以从佛教历史上唐高宗于显庆年间为大慈恩寺御制碑文的活动中得到说明。虽然,高宗御制碑文并非佛经刻石,但是从玄奘法师为陈谢碑文至寺而上奏的谢表中,可以发现当时佛教界所形成的佛经刻石具有“轨物垂范”认知或信仰的蛛丝马迹,其表云:

沙门玄奘等言:今月十四日,伏奉敕旨,送御书大慈恩寺碑,并设九部乐供养。尧日分照,先增慧炬之辉;舜海通波,更足法流之广。丰碣岩