中华民族共同体意识下的空间哲学

——以藏族横/纵空间叙事及事象表达为中心

颜 亮

“藏族堪舆文化是在苯教泛神论、印度佛教文化和中原风水文化水乳交融的产物,是世居高原藏族先民们在严酷的自然环境中,对环境与地景进行勘察和研究,用象征和比喻的手法来体会和了解环境的面貌,选出具有良好生态和美感的地理环境,逐步形成的高原特色的人与环境和谐共处的一种地方性知识”(1)龙项多杰:《萨谢:藏族堪舆文化解析》,《青海民族研究》2017年第1期。,这一地方性知识具有文化传播及文化生成的横向与纵向历时/共时的双重性质,文化传播“是指人类文化由文化发源地向外辐射传播或由一个社会群体向另一社会群体传播、扩散的过程”(2)王晓鹏:《文化学概要》,福州:福建人民出版社,2017年,第86页。,“包括历史纵向运动过程的文化传承和空间横向运动过程的文化传播”(3)周正刚:《文化哲学论》,北京:研究出版社,2008年,第91页。,正如美国人类学家弗朗兹·博厄斯所代表的历史地理学派所认为的——各民族的文化并非遵循同一性路径予以进化演变,处于差异地理环境的不同文化都有独特的演进过程,同时又受到外部“他者”文化横向空间传播上的影响,这种空间上的交互“文化传播是一种文化传递扩散的迁移、承接现象,指的是文化从一个群体到另一个群体,从一个地域到另一个地域的移动和散布,文化传播是文化的空间横向运动过程”(4)周正刚:《文化哲学论》,北京:研究出版社,2008年,第91页。,这种偏向横向空间的文化传播是藏族历史上空间观文化生成的共时性景观,表现为一方面藏族历史上从印度尤其是佛教传播中吸收了有关空间“器世间”的诸多元素,另一方面又在不同时期,从中华民族共同体中接受了有关空间及事象的理论来源和表达素材。偏向时间域的纵向传播显示出藏族文化生成性的历时图式,远古时期现实界域的日常性生活中的辖域化的外在空间认知,限制了藏族先民现实界域空间“疆域化”扩展性和体验性的欲望生产能量,但是却与基于相对稳定的生产生命(becoming—life)过程中的“逃逸”欲望以一种能动的、积极的、创造性的肯定状态相互联系。欲望运作并不是要寻求其所欠缺的客体,而是透过其自身丰盈充沛的能量去寻求常新的接触和联系。欲望运作于一个自由综合领域,其间所有事物都是可能的。欲望总是寻求与超乎社会机器所允许的更多对象相接触与联系,追求一种‘游牧而多音的’(nomadic and polyvocal)而非‘隔离与单音的’(segregative and binuvocal)流动”(5)王治河:《后现代主义辞典》,北京:中央编译出版社,2004年,第641、359页。,以想象界域“神话”为空间摹本认知的游牧思想完成解辖域化的生命能动性空间生产,卵生神话、动植物神话、自然神话、图腾神话等对空间的叙事与事象的表达,既成为远古时代藏族空间观生成的神话素“原码”,又成为对“空间”本原认知日常性社会力量下的“解码”,“因为对压抑性社会符码(codes)进行解码,会使欲望摆脱限制性的心理与空间疆界,走向开放的自由空间”②认知与造塑,甚至这些神话“带有明显的哲理意识和伦理道德观念,诸如阴阳对立观和二元论”(6)谢继胜:《藏族神话的分类、特征及其演变》,《民族文学研究》1989第4期。。作为时间域纵向传播发展第二阶段的苯教“经历了历史上的演变和发展,从最初的崇拜天、地、日、月、星辰、雷电、山川等自然现象的自然宗教,发展成为有比较成熟的经文和系统化教规仪礼的人为宗教”(7)尕藏加:《西藏宗教》,北京:五洲传播出版社,2017年,第6页。,这一宗教形态的空间观及其事象描述,一方面呈现出续接神话时代的原始苯教朴素空间叙事;另一方面演化异延出了雍仲苯教理性思辨的空间述行模式。实际上整体苯教空间观及事象叙事分异而出的原始苯教/雍仲苯教空间述行方式,代表了解辖域化和辖域化的动态共在性融合,续接神话时代的原始苯教变异、生成、方向重叠与融合了神话空间的描述,将其抽绎重构为“个体物质性事物创生宇宙万物的宇宙始基说”(8)刘俊哲:《藏族苯教宇宙观的形成与演变》,《中华文化论坛》2014年第4期。,这一空间始基说以解辖域化的“在场”重建和“割裂”消除,将两个时间段的空间事象进行了“相互联系(不同或者相同空间里)、相互转换与融合,从而呈现出差异性的绵延和生成的过程”(9)王虹:《“近女性”与“流”的艺术哲学实践》,北京:民族出版社,2012年,第149、1150页。,从而产生了《斯巴宰牛歌》一元与多元混质、天地阴阳人格化、龙形空间事象的抽象表达,苯教经典《黑头矮子的起源》中空间解辖域化的进一步绵延升华了“卵生本原”变异—生成的过程及“空无本原”平滑空间的表达。“卵生本原”以一生二、二生三、三生万物将具有阴阳五行属性的“母性”之卵在想象界域无限扩展至空间万物再抽象到“空无”统摄性宇宙本原,在嫁接原始萨满教天界(nam m khav)、中空(bar snang)及地下(sa/sa vog)结构之后形成了苯教纵向空间结构天为神界(lha)、中空“赞”界(btsan)、地下为龙界(klu)。雍仲苯教空间述行“也表现了一个从平滑空间演变(变异)为条纹空间,再从条纹空间演变(变异)到平滑空间的过程”⑥,这一过程伴随着与横向空间佛教文化的传播、接受及视域融合,最终差异性地生成了雍仲苯教自我辖域化空间哲学抽象叙事的“缘起生说”“四大本原说”“情器世间说”以及物象生成的“极微说”。辖域化——解辖域化——再辖域化——逃逸的思维模式并不是简单地为空间规划意识,而是古代藏族人对横/纵空间的界定中获取的思维暗示与先验性异延。外来佛教空间观的横向传播使藏地古代空间观及其事象蕴含,纵向绵延出“再辖域化”的拓展与生产,“对既有的辖域进行解辖域化或向自由逃逸之往往伴随着某种时空重构或‘再辖域化’。不断生成变化的过程是开放性的,而不是静止的结构和领域”(10)张宪军、赵毅:《简明中外文论辞典》,成都:四川巴蜀书社有限公司,2015年,第385页。,这种开放性的佛教空间赋意“块茎”成为以藏族动态发展的空间叙事为中心的系统,“持续不断地运动,变幻莫测,不断地链接和重新排列组合”(11)陈默:《媒介文化传播》,北京:中国传媒大学出版社,2016年,第148页。,由此异延出了佛教器世界须弥山、大小洲、日月星辰、铁围山以及量度多元异质的融合与链接,坛城的象征实物与图式模型、三界六道的层化空间理论的构造,轮回过程的时间/空间的重叠和间离,佛教融入藏族空间观形成的“块茎”“不再作为与‘唯一性’相关的主体或客体、自然现实或精神现实、图像与世界的关系而存在”,而是借助“反意指裂变原则”(principle of asignifying rupture)超越空间思维限制与现实界域日常所生产出新的事象,从想象界域和象征界域生成对现实存在的一种新的表达。

一、神性述行与创序生产:藏地古代纵向空间生成与事象叙事“块茎”

人类的空间存在意识与现实、象征的叙事活动之间存在着复杂的互动关系,“空间是人类生存的立基之地,人类每天在空间中呼吸、活动、生活,和空间产生互动。任何的个人思考和群体行为都必须在一个具体的空间中才能得以进行,空间可以说是我们行动和意识的定位之所;反之,空间也必须被人感知和使用,被人意识到,才能成为活的空间,才能进入意义和情感的领域”(12)龙迪勇:《空间叙事学》,北京:生活·读书·新知三联书店,2015年,第27页。。物理意义上的“人”之身体的限制并未制约“我思故我在”的思维游牧,相较于横向空间人为现实的移动、拓殖,纵向的思维游牧从视觉的“原现象”敞视出内在思想中的天、地、人、神纯一的反控制延伸,而作为人性最基本的叙事本性,藏族古代一切的空间述行都从时间与空间的存在中展开,在现实性的“之间”中借用想象—象征—真实的秩序以及富含内意的所指/能指符码中经历了神话时期——苯教时期——佛教时期绵延与生产性指涉。

(一)神话时期的纵向空间意识与叙事表达

“神话仿佛具有一副双重面目。一方面它向我们展示一个概念的结构,另一方面则又展示一个感性的结构。它并不只是一大团无组织的混乱观念,而是依赖于一定的感知方式”(13)李义杰:《符号创造价值媒介空间与文化资源的资本转换》,杭州:浙江大学出版社,2016年,第162页。,基于神话原型,在神话思维内驱力以神话修辞方式进行的象征述行与原型阐释。历史上“藏族神话充分表现了藏族先民对大自然的奥秘和社会生活现象的探索精神和求知欲望。天地的形成、人类的起源、家畜的饲养、五谷的产生、房屋的建筑,等等,都在他们的探求范围之内”(14)佟锦华:《藏族文学研究》,北京:中国藏学出版社,2002年,第416页。,而探求的范畴依赖于神话述行所构建的空间叙事,作为藏族先民现实界域生活世界的原初空间性的回指,突破“位置”与“处所”的经验指引,促发了想象界域思想的“异延”“替补”和横纵拓扑。从藏族神话的物活论阶段到万物有灵阶段再到人格化阶段,纵向空间的叙事生产实际上穿刺于现实界、想象界、象征界,作为藏族先民自然化实践产物的“纵向”空间,首先是先民活动、游牧、拓殖的成果,外化为可以身体感知的物理意义上的媒介环境,其次才是象征与阐释意义上的内在内容与符号的抽象,表现为想象界域纵向空间抽象模型对现实空间的思维“反控制”,最终生成的纵向空间成为一种表征的空间范畴,身体在其体化的生命实践中通过环境媒介赋予人化的交流互动与空间的想象生成。物活论阶段“物活论(hylozoism):相信一切自然物都有生命和感觉”(15)迈克尔·莫洛伊:《体验宗教传统、挑战与嬗变》,张仕颖译,北京:北京联合出版公司,2018年,第190页。,又称为万物有生论,藏族历史上物活论既是藏族先民神话创建的第一阶段,又是将主体(我)与客体(他者)生命等同视之的阶段,“世界由一枚卵孵化的母题”即藏族神话中的五种本原物质(五行)所产生的“黑卵”(阴)、“白卵”(阳),不仅幻化而成了人类的起源,而且构筑了世界包括其纵向绵延的空间;藏族巨石创世神话中,两位天神利用白石支天的方法完成了纵向空间的建构;《斯巴卓浦》三方天界神王南喀东丹则利用五行元素在动态化的风、火、气、露珠、微粒元素一系列的“堆积”下产生了万物活动的空间;而在另一则神话中同样具有生命动态的宇宙树成为纵向空间的象征性叙事表征,“其上部住的是天王,下部居住阎王,中间是益门国王(祈愿王);它三界的划分标志是上部大鹏鸟、下部为保护世界的乌龟、中间是会飞的绵羊皮(或称猴)……有些神话及宗教仪式还常从鸟羽、羊毛、芥籽(或米粒、豆类)来象征宇宙三界,这实际上是上述传说的变种”(16)孙林:《藏族苯教神话的象征思维及其固有模式概述》,《西北民族学院学报(哲学社会科学版)》1993年第2期。,另一类宇宙树的纵向空间叙事还将“树”比拟为“天梯”具有了纵向空间移动联通的可能。有灵论阶段“亦译泛灵论,将一切事物和现象精灵化的观念。认为自然界的一切都处于精灵的控制之下”(17)余源培:《哲学辞典》,上海:上海辞书出版社,2009年,第133页。,人之主体的灵魂通过想象思维比附于万物皆有“灵魂”在存在。从《斯巴形成歌》中“有灵”之物大鹏、太阳二分纵向空间的天地阴阳到《斯巴宰牛歌》中拟人化“斯巴”宰割动物器官缔造空间及万物的构成,有灵神话显示出神话思维人—物互逆性特征。而藏族历史上的创世神话异延出了关于空间纵向生成的差异性有灵神话文本,《朗氏家族史》中五大(地、水、火、风、空)之卵通过生命化过程“卵的外壳生成天界的白色石崖,卵中的蛋清旋转变为白螺海,卵液产生出六道有情”(18)大司徒·绛求坚赞:《朗氏家族史》,拉萨:西藏人民出版社,1988年,第4页。;藏地各地出现了很多植物、动物、岩石、湖泊等现实界域实存以生命化的动态情势创造了天地纵向空间,例如“这类与海洋有关的神话在藏区普遍流行外,在史书中也有记载,如《柱下遗教》《智者喜宴》和《西藏王统记》”(19)拉先:《略论藏族神话的类型与表现形式》,《西藏大学学报(哲学社会科学版)》2006年,第2期。。“人格神阶段,是藏族神话产生和发展的第三阶段,也是藏族社会进入父系时代,崇尚英雄时的产物。这个时期的神话有许多特点,一是神的人格化,二是神的英雄化,三是神的职业化”(20)扎巴:《藏族神话发展阶段研究》,《中国藏学》2016年第1期。,与人同性同形的人格神具有空间生产的异延与游牧思维和神力,《卜卦与招财招运经》中的虚空之神奥黛宫杰之子——神童干布在纵向空间中可“登上妙高山,走进三十三重天的宫殿,直接拜见宇宙之神宫杰”(21)卡尔梅·桑木旦、长野泰彦:《蓝杜鹃》,东京:日本国立民族学博物馆调查报告,2002年,第35页。。宇宙之神创造的纵向空间中天有三十三重,地有绿色湖和四棱四面的雍仲山;《告别神界史》中记载“阔玛灼解·拉白霍周给天地的缝隙间吹了一口气后,十三重天像屋顶朝下而立,十三重地像多层毡铺展开来”⑥从而动态化地展现了神力之下纵向空间的构建形式;英雄格萨尔中北斗七兄弟星神话,以七兄弟修造天界、地界房屋的方式叙述纵向空间的构成。

(二)苯教时期的纵向空间构序与现实表达

苯教“起源于西藏高原古老的民间自然崇拜。最初,人们相信宇宙万物都有精灵,把日月、星辰甚至牛羊等都当作神灵来崇拜。按照这种宗教的解说,宇宙分为神、人和魔鬼三个境界,故重视祭祀、跳神、占卜、禳解等活动”(22)李德洙、丹珠昂奔:《中国民族百科全书藏族、门巴族、珞巴族卷》,西安:世界图书出版西安有限公司,2015年,第454页。,在藏族社会历史发展中纵向空间的神话叙事异延出了苯教教义中上下延展、绵延的三界空间理论,代表了空间思维、空间实践和空间表征三重合一的空间辩证法,同时实现了纵向空间生产中社会性、历史性、空间性的统一。“三位一体”的苯教空间观,首先是一种人为空间的实践(a spatial practice),一种藏族先民游牧扩展的物质环境,作为“时间—空间”维度中的环境容器,场域中存在的一切自然物质成为人之身体与之产生社会关系、社会实践的动态化“平台”,因为这样的“空间从来就不是空洞的;它往往内含着某种意义,人们在空间中看到了社会活动的展开”(23)李春敏:《马克思的社会空间理论研究》,上海:上海人民出版社,2012年,第203页。以及社会秩序的纵向空间化。其次,纵向空间的表征(a representation of space)以三界结构予以呈现,并利用特殊的抽象符号进行叙事传输,成为“一种特定的社会、生产模式或生产关系(都会)生产出自己特殊的空间”②。最后表征的空间(a space of representation)作为藏族先民实践产物的空间,代表着实践者与生存环境(三界结构)之间的关联,既构建出了想象界域纵向空间与自身空间的关系,又以纵向空间的知识生产强化了这一表征空间的存在。其一,藏族先民的具身性,即“我们身体的独特属性恰恰塑造了我们概念化和范畴化的可能性”(24)夏皮罗:《具身认知》,李恒威、董达译,北京:华夏出版社,2014年,第97页。,这种可能性一方面展现为由身体体化过程的空间实践演绎出的纵向空间认知与范畴,另一方面表现为身体与现实界域交互而成的真实与隐喻的空间表征。在古代藏族人的想象界域中,身体因为魂喇(Bla)这一核心传输媒介的存在,身体机能被神性分化,并被整合、传输、述行为一种“比生命层次更高的层次,于是身体真正成了人的身体”(25)梅洛·庞蒂:《行为的结构》,杨大春、张尧均译,北京:商务印书馆,2005年,第192页。,突破了人身体的有限性。抽绎而出的魂喇(Bla)在空间实践过程中蕴含着分异的魂喇(Bla)和媒介生态环境以及空间表征的辩证法,身体因为魂喇(Bla)的存在,在“机体与环境共同纳入一个互动的结构化过程(structuration)中,即使在最基本的反射行为中,机体和环境也已经构成了一个整体。”(26)韩桂玲:《吉尔·德勒兹身体创造学研究》,南京:南京师范大学出版社,2011年,第52页。在古代藏族思想中魂喇(Bla)与肉体共存,离开人体又可因其善恶属性,分类寄居在外在环境的三界空间:天界为神界(lha),中空为“赞”界(btsan),地下为龙界(klu)。神界(lha),灵魂在藏族意识形态发展过程中善恶的二元属性,促发神话中善魂上升天界为神,并进一步延伸为祖先神系和神话,敦煌古藏文写卷中记载着“天界魂层,六位父系魂主,‘恰’安排人间牲畜次序的神话”(27)F.W.Thomas,Ancient Folk literature from Northeastern Tibet,1957Berli一书所录手卷编号为Ch82IV。和“天神自天空降世,在天神降神之处上面,有天父六君子,三兄三弟,连同墀顿祉共为七人,墀顿祉之子即为聂赤赞普。”“赞”界(btsan)代表着中界的游魂寄居他物时进行转化,也就是人死而赞生,这一空间上的神话叙事往往被束缚在自然情器世界的万物中,“跟世间万物发生关系,形成各样的魂命物,一般有三大类:植物类、动物类、无生物类。”(28)才让:《试论古代藏族的灵魂观及魂命物》,《西北民族研究》1995年第2期。无论在《格萨尔王传》,还是藏区各地民间神话中此类神话传输最广,数量最多。3.地下龙界(klu),根据苯教经典《十万龙经》记载,龙居于大海、大河、沼泽、瀑布、水池、山岩、土地等下界的所有地方,以鱼、蛙等水生物形态存在。其二,藏族表征的纵向空间“中的人的行动、思想和感受以及人们赋予这个空间的意义和价值,总是不停地变成这个空间的一部分,空间的价值也在这种不停生成的过程中实现,空间的意义也在不停地变迁之中。空间不仅仅是抽象的存在,还可以不断创造出新的空间出来”(29)鹿彬:《生态批评空间的翻译生产》,哈尔滨:黑龙江人民出版社,2013年,第89页。。在藏族纵向的三界空间结构与魂喇(Bla)共建的生产实践中,因死亡而退隐的身体,被植入的信仰定义为与外在空间环境实物相同的寄居体,而增殖、显现的魂喇(Bla)可以机动、游离地选择他者可寄居体,这就最大化程度利用了虚拟化魂喇(Bla)在现实层面的运用,而这种运用技术使用了最朴实的思维模式——共感与互渗。作为一种空间中进行生产的思维技术,想象界域让魂喇(Bla)落地与他者寄居客体完成混杂,成为纵向空间表征和象征实存,消除和替代了现实实存物与人的差异性,从而突破人(身体)的有限性,证明魂喇(Bla)的神性与不朽,构建出了空间思维、空间实践和空间表征三重合一的空间辩证法,实现了在空间神话生产中完成社会性、历史性、空间性的统一,进一步分异出了天界((lha)魂层(gnam—giy—bla—dgung)(30)F. W.Thomas,Ancient Folk literature from Northeastern Tibet,1957Berli一书所录手卷编号为Ch82IV。为魂喇bla的积聚地,喇bla有星象占卜值日神之意,亦有藏文命根、命魂之意。六位父系魂主(rje—yab—bla—bdag—drug)就是居住在天界六层的魂主,其中“恰”为天的第七层,掌管人间牲畜次序;中界为赞魂(bstan),有善恶之别,其中bstan—dmar—po为红色赞魂(bstan),属于凶死之魂,异延出了藏族对凶神信仰的体系和种类繁杂的神话述行;藏族佛教进入之前没有地狱观念,而是用属阴的地下空间来涵盖下界的存在。

(三)佛教时期的纵向空间构式与话语陈述

从文化人类学角度看印度的佛教文化传入西藏,这种“人类不同文化之间常常是由于彼此相互吸纳和借鉴而不断演化发展的。这种某个特定文化特征从一种文化或社会传到另一种文化或社会的现象就被人类学家称为‘涵化’。如果说‘濡化’是一种文明体内纵向的文化传播的话,那么‘涵化’就是不同文明体间横向(空间)的文化传播”(31)汤胜天:《聚德评论》,银川:宁夏人民出版社,2012年,第47页。,这种横向空间的文化传播主体表现为藏族苯教与印度佛教的彼此相互吸纳、借鉴而不断演化发展的过程,造成本土一种文化(苯教),因为外来佛教的进入,使得两种文化内/外在的异质性同构,即经历了缝合知识沟的系列化演变,包括替代(佛教文化中取代苯教文化,而结构基本不变的部分)、综摄(佛苯融合所形成的新内容)、增添(佛苯各自文化系统中新的文化物质或物质综合体的增加)、蒌缩(苯教文化在接受他者文化中的丧失部分)、起源(佛苯文化系统产生了新物质以满足变化的需要内容)、拒斥(佛苯文化交互式融合中的排斥现象),最终大规模地变化异延出了藏传佛教独特文化体系与文化现象。横向空间的佛教文化传播带来了藏族自有苯教体系与之两者的视域互渗和文化叠合。“文化叠合,又称文化累积(Cultural Accumulation),是人类社会中一个普遍存在的文化现象,一般指文化成长过程中,新的文化元素或特质因发明、发现以及采借(Borrowing)而增加到原有文化之中,导致文化元素或特质总和的增加。文化累积是文化中增长着丰富的元素或特质的一种趋势”(32)《云五社会科学大辞典(第十册)·人类学》,台北:商务印书馆,1971年,第44页。。器世界的纵向空间——“世间包括有生灭烦恼的有情众生,称为有情世间,也称众生世间;其存在的环境,称为器世间,也称为国土世间”(33)萧振士:《中国佛教文化简明辞典》,北京:世界图书出版公司,2014年,第10页。。佛教进入藏族社会,器世间的空间叙事对其产生了深远影响,例如《汉藏史集》《彰所知论》等以须弥山为中心的世界图式皆包括纵向空间的叙事内容。器世界始于空界由风轮、水轮、金轮、大海于动态变化中形成,首先,器世间中的须弥山山顶与纵向空间的欲界天道三十三天(大自在天十一、太阳守宫神十二、娄宿之子二青年)相连,“须弥山上间隙处,有阿修罗城……如梵塔之层累而上然”(34)王沂暖译:《西藏王统记》,北京:商务印书馆,1949年,第24页。山顶有各类宫殿,“按层次分为地下世界、地上世界和天上世界”(35)件德富、班班多杰:《略论古代藏族的宇宙观念》,《思想战线》1984年第6期。;其次,现实界域中的宗教建筑及艺术塑造构成了对器世间实体的可视化表征,例如坛城构建出了须弥山的三界,其实体建筑纵向空间中“底层台基代表凡人,无法摆脱的各种欲望;四层方形回廊代表人已经摒弃欲望和烦恼;三层圆形建筑代表摆脱人间的一切桎梏;最顶的舍利塔便是涅槃”(36)王镛:《印度美术》,北京:中国人民大学出版社,2012年,第336页。;最后,本土化的苯教/佛教的纵向空间具有内/外在的融合性,例如桑耶寺建筑的实体空间构成“存有两种不同的观念体系,一种是宇宙三界观‘拉、鲁、念’,一种是佛教的宇宙观‘须弥山’,两者混融为一体,形成叠合格局”(37)何贝莉:《“须弥山”与“拉、鲁、念”——人类学者眼中的桑耶寺与藏族的观念体系》,《中国民族报》2013第3期。。三界六道轮回是以藏传佛教纵向空间想象界域的意象为基础,构建出了一个纵向空间的镜像表达。

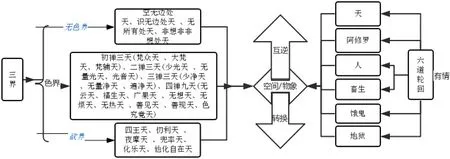

图1 藏族佛教三界六道蕴藏事象

三界以空间化的叙述构成了纵向上的三个层级绵延空间,其二级镜像又涵盖分异的次级纵向空间,而六道实际是以空间/生命属性予以动态互逆式运动,“藏传佛教认为‘三界六道’中的各个生灵,都有各自的空间、存在形式以及生命的时间长度即寿限,寿尽而又传入其他的空间处所,如此在六道之中不断轮回,没有尽头”(38)东·华尔丹:《藏传佛教对世界的时空阐释》,《西北民族大学学报(哲学社会科学版)》2008年第2期。,由此显现出生命化个体在纵向空间中的升降、互逆与过去、现在、未来述行构建上的想象、象征并存的情势表达。实际上藏传佛教纵向空间的书写与表达,是苯教与佛教视域融合下,建构于具身性的现实界域、想象界域以及象征界域中充满隐喻的认知和内容的编码输出。一方面,“空间方位对于人类来说,是一个立体的、不断发展的概念。不可否认,人类是从空间和自己的身体开始认识世界的。因此,空间概念和身体部位是人类原始思维的出发点”(39)张燕:《语言中的时空隐喻》,北京:语文出版社,2013年,第107、109页。,在现实界域中藏族先民通过身体技能建立了纵向空间的识别系统,苯教二元具身性和“魂喇”他者寄居性异延出了三界纵向的书写,横向传播而入的佛教以“迭合”势态复制、改写、拓殖了纵向三界的述行,并显现出“在藏传佛教中,空间和时间是紧密交织在一起的。时间的量度用劫、岁、月、昼夜、刹那等来表述”④,一个具体的纵向空间根据时空生灵的“业力”,因十二因缘的推动,经历时间序列的“成、住、坏、空”,并在纵向情器空间的六道中产生升降轮回。另一方面,空间域与时间域的交互式映射,实际上在“身体”“空间”“时间”三者之间潜隐着想象界域和象征界域对现实界中身体源域的抽象隐喻,“三界”纵向空间中的隐喻角色、书写表达以及空间镜像因为空间语境的不同而产生差异性,这种差异性生产出了“隐喻理论中‘映射’(mapping)指源域到目标域的基本的、必要的对应”⑤,“六道”这个时间空间容器中的事象隐喻着相似性的映射知识生产过程,由此纵向升降的生命体化“共核”展现出理据透明的象征表现力。

二、多元构建与经验达成:藏地古代横向空间生成与事象叙事拓扑

横向“地理空间中存在着各种事物或现象,如山脉、水系、土地、城镇、资源分布、道路网络、环境变迁等,这些事物或现象被称为地理空间实体,它们的一个典型特征是与一定的地理空间位置有关,都具有一定的几何形态、分布状况以及彼此之间的相互关系。地理空间实体除了空间位置特征之外,还具有专题特征、时间特征和空间关系等。地理空间认知是指人类对地理空间的理解以及据此进行地理分析和决策的一系列心理过程,其表达了人类如何认知自己赖以生存的地理环境”(40)张海荣:《高等教育“十三五”规划教材地理信息系统原理》,北京:中国矿业大学出版社,2017年,第25页。。历史上的藏族作为一个游牧与农耕并存的族群,横向空间意味着族群在处所经验、虚空想象、广延思维以及地理拓扑的一系列转变;意味着日常习性和现实存在的空间向着政治力、宗教力、神话力空间经验的指引;同时也意味着从自然环境媒介回指向生死张力生活世界的原初自我空间的认知。德勒兹认为游牧族群所拥有的地理空间想象与实践,实际上构成了其拓扑学生命意义上的空间思维“块茎”(rhizome),空间实践中的寻踪索迹(tracing)——逃逸线(line of flight)——空间地图绘制(map)。而这一横向平滑空间(smooth space)中的空间思想凝塑了藏民族历史辖域与解辖域过程中的神话想象、宗教象征以及现实实践的横向空间辩证生产事象。

(一)神话叙事中的横向空间构建与述行原则

藏族先民的神话叙事是“在自动为真的叙事中,神话在两个互为相反的方向上运作对自然的文化和与对文化(人为安排)的自然化”(41)朱大可:《文化批评文化哲学的理论与实践》,苏州:苏州古吴轩出版社有限公司,2011年,第148页。双重运行中完成了横向空间的构建。从横向空间的生成性起源上看,“神话中存在人类思维中的基本对立项——自然与文化,以及对于该对立项的克服。这一对立项被当作思维的一个无意识范畴,他声称,这一范畴是人类社会世界观的基础框架”②,藏族神话中横向空间的构建依然采用自动为真,源于自然的真实力量予以述行出动植物神话、无生命物神话等人类经验中的范畴,从而消解了地质地理对人体的辖域化,弥补了现实性的限制,缝合了意识域与现实域的界限,作为荣格阐释系统的“原型”以及利奥塔所谓的“元叙事”,神话成为现实界域拓殖转向想象界域的“元思维”力量。

其一,《斯巴问答歌》中“斯巴”世界生成的横向空间事象通过宰杀“小牛”完成了横向平面高山、道路、大地的构建,“斯巴宰杀小牛时,砍下牛头放山上,所以山峰高耸耸;斯巴宰杀小牛时,割下牛尾放路上,所以道路弯曲曲;斯巴宰杀小牛时,剥下牛皮铺大地,所以大地平坦坦”(42)件德富、班班多杰:《略论古代藏族的宇宙观念》,《思想战线》1984年第6期。,现实界域中的与“牛”共存经验,成为神话述行的特殊话语,并以“超语言”的态势生成与横向空间事象的联系,一方面成为藏族先民横向空间构建的元素起源,另一方面建构了人与动物区别开来的文化现象的原型。其二,《什巴卓浦》《白扎琼布世系水晶宝鬘》《黑头凡人的起源》等文献中记载的“卵生”神话,其在横向空间的架构上展现出独特的对立系统,这种对立性建立在“人类的生活区域是宇宙的中心附属部分,而宇宙中心则以水平空间与垂直空间的对立表现”(43)孙林:《藏族苯教神话的象征思维及其固有模式概述》,《西北民族学院学报(哲学社会科学版)》1993年第1期。,而其横向平滑空间的拓扑依据“俄木隆仁”(O1-mo lung-gring)以此播散为人类处所、非人之地、永恒海水;俄木隆仁的中心九级雍仲山其南部圣湖分流东南、西南、东北、西北四河,将陆地四分为横向平滑的四正方位(东南西北)四等份,这四等份成为横向象征空间的“东方当作生存之域,南方是不灭之域,西方是教法(或智慧)之域,北方是苯布乐土(死亡之地)”(44)孙林:《藏族苯教神话的象征思维及其固有模式概述》,《西北民族学院学报(哲学社会科学版)》1993年第1期。并进一步异延为现实界域中的东方汉地、南方是于阗、西方吐蕃、北方霍尔,《斯巴卓浦》借助对Thinge(人类之祖)身体的分异比附现实界域平滑空间分化的起源,吐蕃占据人类之祖的头颅而居于高海拔上部地区拥有智慧之力;汉人拥有始祖下半身、心脏及生殖器占据富饶下部区域而承袭生殖之力;霍尔分有始祖身体中部和手指,从而获得北方草原和箭术神力;于阗因未参与分异始祖身体而居沙漠一方绿洲,尚无神力。其三,龟型神话模式中的横向空间叙事“打破了想象与事实、神话与现实之间貌合神离的认知界线,在神话与事实、主观与客观、分类与整合的内部关系结构中再生产出超越简单对‘历史事实’的追求,寻找到了他称之为‘诗化逻辑’的东西”(45)彭兆荣:《民族志视野中“真实性”的多种样态》,《中国社会科学》2006年第1期。安多藏族神话《大鹏和乌龟》中以“乌龟”创世神话为模式,其深层次文化结构沟通了历史/隐喻、神话/现实、叙事/真实之间的界限与关系,“乌龟”成为世间横纵空间的守护者,而在甘孜一带龟型神话模式中横向空间通过“神”的“制造”显现为具有方位的平滑结构,“天神(降伯央)朝它的腰部射了一箭,这头龟于是产生一系列变化,海龟头朝南滴血成火,尾向北流尿成水,西侧箭簇穿透而成铁,东留箭尾成木,四肢抓泥成土、山、风、天”(46)仁真洛色:《甘孜藏区丧葬习俗的地方性与民藏性》,《中国藏学》1990年第1期。。迪庆龟型神话模式中“乌龟”成为风与雾作用下尘土堆积而成的大地的负载者,天神神箭规定了乌龟驮载的大地,四头大象(牡牛)分布四方,支撑了四角平衡。

(二)从主体到他者的横向空间述行与实践话语

横向空间的造塑“这不单单是一个纯粹的物理空间,同时也是一个受宗教因素影响、充满象征意义的精神空间,并由传统形成某些规律性的模式和不可违犯的规范,指导和约束着人们的住居行为”(47)赵巧艳:《空间实践与文化表征侗族传统民居的象征人类学研究》,北京:民族出版社,2014年,第420页。,形成中心与四方的神圣分布关系。苯教信仰中的三界观不仅构建出了以“光绳”、须弥山、神柱等为中心的纵向空间体系和神话述行,而且生产、生活、聚落空间抽绎于天地人划分之一的地界,从而“伴随着各种宇宙起源的神话传说。这些传说使人们相信,自己生活的世界就如传说中描写的那样”(48)张雪梅:《诸神的居所——两部中国的信仰社区》,成都:四川大学道教与宗教文化研究所博士学位论文,2007年。与横向场域空间构成具身性联系及传承发展过程的表征。地方场域的圣化既是宇宙空间观的起源的镜像再现,又“是人类模仿诸神的范例性创造物,即模仿宇宙的起源为自己建造的宇宙”(49)米尔希·埃利亚德:《神秘主义、巫术与文化风尚》,宋立道、鲁奇,译,北京:光明日报社版社,1990年,第34页。空间的现实界域实存,这一现实实存中不仅隐含着“中心—四方”结构,而且呈现出由内往外的差序化空间格局,如图1所示。

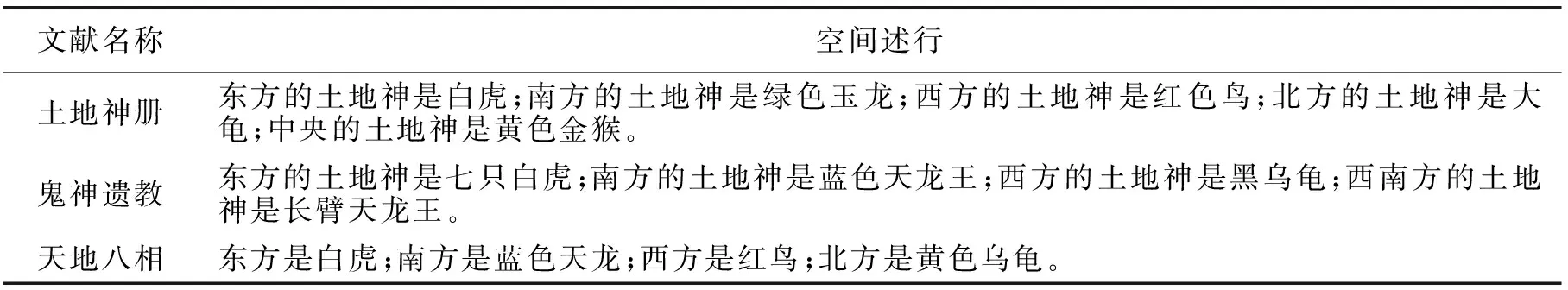

表1 文献及空间记述

图2 横/纵空间表征

其一,藏族横向空间所依赖的媒介——原初性身体,并非现代意义上科学技术的产物,在茫茫宇宙生命的造塑过程中,他们所使用的主要魂喇(Bla)媒介与现代技术无关,而是完全依存藏族人对身体的经验认知和身体的叙事想象构建起了身体想象——纵向三界——横向五方的关系结构。在古代藏族思想中魂喇(Bla)与肉体共存,离开人体又可因其善恶属性,分类寄居在外在环境的纵向三界空间:天界为神界(lha),中空为“赞”界(btsan),地下为龙界(klu)。纵向空间的神性表达通过阴阳属性、颜色表征等平面化的映射转换为有方位的横向空间神性述行——即藏族土地神东方白虎、西方红色鸟、南方蓝色天龙以及北方乌龟。在其具有方位的延展性横向空间范畴中,又承续性构建了纳含山神、水神、植物神、岩石神等复杂的平面事象谱系,由此形成了横向空间纵横交叉的叙事结构网系。其二,藏族平面空间的构成是在接受异质多元他者文化基础上予以建立完善的。公元七世纪开始中原天文历算的传入,使得藏族土地神与中原阴阳五行、天干地支、甲子生肖、九宫八卦、二十四节气等视域融合,一方面强化平面空间意识的同时,另一方面纵向空间、时间观念以深层次理论的方式加速了横向空间方位的“共参”理论体系的构建。例如,二十八星宿的意象映射完成了藏族土地神龙、虎、鸟、龟的形象生成;天阳地阴的二元划分增强了地界之神属阴女性的内在意识;堪舆文化的汉藏交融,既让地界平面借以堪舆思维,由“器”向“道”演进,外在自然有形之“器”被规律化认知与把握成方位意识、元素分类、搭配理论,由此亦发展衍生出针对藏地平面空间事象的堪舆风水术“萨谢”。其三,“本体”到“变体”的拓展异延,藏族天阳地阴观念中的土地神原本为《土地神册》记载的十二丹玛女神,《欢娱众神焚香书》详细叙述了土地女神的形象和伴生神话,隐含了阴阳五行与生肖相配的内容;另一份《bod-Khaos-S kyoog-bavi-bstan-Ma-beu-gnyis-Kvi-kha-vdod-don-lhun-grub-zhugs》手稿中的丹玛女神则显示出方位“四象”蕴含的色彩黑、白、红、绿内容。佛教的传播与接受使得藏地平面空间上的“土地神”演变为更为丰富的叙述。

表2 藏地横向空间表述

(三)现实界域/环境界域的横向空间经验述行

“所谓‘环境界’,就是人们在生理和文化双重意义上生活于其中,并与之既相互合作又相互影响的既成世界。而‘现实界’则是人们对环境界的建构的结果……在含有人们的建构活动的实验中,人们拥有某种程度的自由……人们可以通过现实界的建构来获得对于环境界的控制。就知识而言,人们只能理解自己所建构起来的东西”(50)王天恩:《马克思主义基本原理概论》,上海:上海教育出版社,2015年,第221页。。藏族先民在长期生存的时空过程中,环境界域中的“真实”是其感知横向空间的实存,而真正予以在现实界域进行建构的生存经验才是其在想象界域(横向空间神话叙事)、象征界域(横向空间文化赋意)的基础,所以青藏高原环境下,真实生产中的游牧生活所包含的生存优化(生命体本位意识、物化的生态理念)、土木叙事(平行游牧空间中的建筑实践)以及社群归属等因为人直接性的感知、体验和认知,从而建构了平面空间内的方位侧重、赋予空间以人文含义以及“人和建筑在建筑物造成的空间中形成一种生活同构……自然通过建筑来给出接受人化的态度的情形”(51)张世文:《亲近雪和阳光——青藏建筑文化》,拉萨:西藏人民出版社,2004年,第6、5、61、71页。和动态化情势。土木叙事是“特定地域里的人们,通过建筑物的营造自觉不自觉地用行为指向建材物质的方式来表达出人们对自己、对自然界以及对人和自然界的关系的态度,从而综合而专门地在建筑方面表达出自己的在世状况和对大自然的认可,最终形成人关于自己在大自然中的状态叙说”②,这种叙事具有动态性、拓展性和空间性。现实界域中“人”藏风避雨的第一种原初方式源自于“屋衣不分”用于御寒的兽皮衣物,衣物的局限性最终导致了“屋衣理念二分”,夜栖与极端环境迫使藏族先民利用兽皮(帐篷)、山洞完成了空间认读和栖存意识,兽皮帐篷和栖身山洞的找寻使其完成了横向生活空间的现实性体验。当生产生计中的狩猎采集转变为因水草空间辖域的游牧生活后,迁移与可选择性在横向空间认知和实践中演变为了居住、护牧双重性的洞穴——匍窑——豁口——穴房土木叙事演变表达。“穴房”的视域宽广看护兽群的实用功能,使得藏族先民在横向地表空间的认读中完成了空间上“远”的范围、面、区域的涵义认知,以“穴居”为中心,视域所见为支持物的横向空间的认知、实践、想象促使空间秉持的深层次文化内涵得以凸显,因为这时“人们除了对个物体在中心体层面上接受它外,还在中心体与支持体的关系上接受它。这时范围和物体、物与物境、生命与生态等等的全面接受才展开”②。游牧的生存方式进一步扩展了藏族先民的人畜栖居空间容量,通过人畜共同视域进行栖身营建标准的选择,牦牛黑帐的演生历史本身就蕴含着空间范围、物镜事象的文化表达,以人畜游牧移动的共存原则整合了内空间——营建空间——外化空间,即人与自然山川、湖泊等的生态链接。草原明房作为牦牛黑帐的变体,其所拥有的户、门、窗结构成为横向空间视域化的叙事实存,而“当青藏牧人们发明了青藏建筑的又一代表范式草原明房——青藏草原明房时,它实质上是在用他们自己日常获得的世界印象,印证着青藏草原明房的空间世界或说空间的世界感或者表达为作为中心体青藏草原明房与作为支持体的青藏生态自然的整合存在:在,实在、稳妥”②。平顶房——院落——村寨横向扩展代表着藏族先民半农半牧的宿命式生态亲合和空间认同,一方面他们通过包括地望、选址、勘验等一系列的建筑实践,完成了横向现实界域的方位、事象认知与探索,另一方面以屋宅帐篷、院落意识等为中心的开放式生活环境,通过生命基本认同和联想认同构建了“自身”与“他者”即自然界的动植物、无生命物等事象的链接,并充满想象力地建构了如山神、水神、动植物神的述行文化,这一实践与述行渐次完成了藏族先民有关横向空间小环境——中环境——大环境的实践/想象的异延式建构。除此之外,突破被动而具有主动性游牧和交通的出现,一方面临境体验式进行游牧的“青藏牧人根据畜类类别、水源守恒及草情草性大概地判断出放牧空间”(52)张世文:《亲近雪和阳光——青藏建筑文化》,拉萨:西藏人民出版社,2004年,第106、121页。,在地望实践临境中加入了时间、气象、身体感知、事象禁忌等丰富的文化述行要素,而其中长期经验积累的“生态踪迹学”成为“行路”过程中发现与识别高原横向大环境中一切生命活动(包括动植物生命)的事象文化“叙事元”;而另一方面“出路通道,是人类历史上任何人群或社区都曾努力建设的目标,随之也就产生了交通及相应的交通建筑观念”①,以及横向空间具有象征化表达的建筑实践拓展。青藏高原上源于顺坡引道、开山贯路的交通意识,促发了藏族先民的道路识别意识的同时也促成通过现实界域的路标建筑,例如白塔、石堆等大量符号化识别实物完成了一种横向拓展上的道路象征建筑。

三、视域融合与演变构序:藏族横/纵空间观及其事象的生成诠释

从藏族横/纵空间观及其事象生成本源来看,藏族横/纵空间观及其事象的朴素记录皆在中华民族文化的时空发展中完成了系统化的“空间”意识以及空间实践话语的陈述与诠释。藏族横/纵空间观及其事象的叙事生产实质上是藏族先民以“人”为中心,基于中华民族共同体意识的现实界域、想象界域、象征界域秩序,所进行的经验性、想象性、象征性创制。其以中华大地刻录系统中的地理经验与星空的天文想象构建了人化立体式的纵向空间,并植入了包括命名、神话等诸多元素的空间纵向书写,生产出了天界为神界(lha),中空为“赞”界(btsan),地下为龙界(klu)的秩序模式;以经验性存在的横向“地”的人化(游牧/农耕)体验,包括身体移动、人畜气象感知、万物生长等异延出了人化运动中的横向空间生命伦理和生产生活秩序。所以,藏族古代横/纵空间观及其事象的叙事由朴素记忆与记录走到了系统化的内外建构与叙述阐释。独特的横/纵空间阐释系统,都是基于中华民族先民意识中的忧患心理而建构的生存秩序信念,并使之外化为空间文化创造生产活动,综合统一的进行内外意识与人事构建的历史性此在。“此在”代表中华民族共同体意识中“过去的对象特征——历史意识的主题——处于一个基本的规定中:某物之某物的一种表达存在(Ausdrucksein)。在这样的关系(Soseinszusammenhang)上,通过表达存在,过去这样受到认识的规定,以至于它是根据当下各自的表达存在的形态样式,即风格(Stil)被理解的”(53)海德格尔:《存在论》,何卫平译,北京:商务印书馆,2016年,第64页。。藏族先民观察、认识客观世界(客体,对象)的主体(主体,主观),通过主客二元论予以说明的人事、自然以及两者关系。首先,横/纵空间中生命(个体)秩序——是空间叙事体系中作为客观自然的体验者、经历者、表达存在者,以自身有限的生命以及群体生命的相续,基于本己的关系倾向,在差异性人类时空运动中表达的富含生命化指引的空间叙事线索,“不仅是一个文化系统内的线索,而且是从这个文化系统到其他文化系统的线索——要求在其可能的多样性中保持一种统一的状态”②;其次,横/纵空间伦理(群体)秩序——“是以人为中心架构起来的感性宇宙体系,是人自身与自然万物之间天人秩序与生命秩序的综合。进而言之,时空交错所敞开的宇宙观与世界观最终目的仍然是投射回人与人形成关系总和的社会维度,从而指导社会实践的纵深”(54)刘敏、黄忱忱:《汉代“灾异”诠释中的时空秩序略论》,《中华文化论坛》2018年第6期。,空间预设中的横/纵叙事以阐释视域的方式互逆于群体与社会之间,使得群体秩序成为中华文化体系中天——地——自然的人间世俗化“副本”;最后,纵向天——地——人与横向空间不断绵延的综合秩序——通过藏族先民不断阐发与整理,一方面使得混沌、模糊的宇宙横/纵空间,在主体经验和感知重构下日渐清晰;另一方面使得中华大地地理体系刻录的经验知识和天象人文系统映射的人类想象视域,因为人化自然运动而构成了横/纵空间之中最有效的事象述行。

从藏族横/纵空间观及其事象的生产叙事角度里看,“叙事、故事(spoken or written account of events; story),即口头或书面的故事;也指讲述、叙述、叙事体(story-telling)及书中的叙述部分(narrated parts of a book)”(55)徐玉苏、陈明瑶:《“后方法”时代大学英语教师专业发展的叙事探究》,杭州:浙江工商大学出版社,2017年,第62页。古代藏族横/纵空间中的升/降、上/下、伸/缩、方位拓展等叙事同样以口头/书写/实践多元叙事进行中华民族记忆中的自然述行(56)述行:语言学概念,原指言语不是描述而是实行它所指的行为。之后,述行研究开始跨界与展开,辐射、扩散向人文社会学科“在不同的语境下和不同的使用者手里,述行也被说成施行、行为、施事、表演”。本论文中的述行特指以语言、行为等方式塑造与灾异关联密切的文本、实物、传说等复杂、多元的述行实践行为。,其“述”代表了思想/言说层面的构建,其“行”代表了实践操作层面的构筑。整体的叙事述行在符号学意义上,具有结构化的功能层、行为层、叙述层三个叙事方面,既与横向现实界域,纵向时序、时限联系,又彼此结合,产生多重意义以及事象异延而成的实践叙事深层结构的抽象内涵。整体的横/纵空间观及其事象述行:其一,具有一个基本的年代学结构,不仅按照时间顺序叙述横向空间的起源、性质、规模、程度,把横纵空间概念化为代际的连接环节,赋予一种神性与经验的特殊时间性,而且通过赋予横纵空间实践介于过去和现在之间的一个居中时间性,藏族空间叙事将这一逻辑内化为具有神性述行的叙事结构;其二,隐含横/纵空间观及其事象的叙事者身份和叙事角度,空间/事象叙事者以参与体验、叙述权限、特定感知,以特殊的目的将身体置于一个自然/象征的宇宙中心,并超越单一的世俗视角所限定的信息,以复合式的视野让神性、隐喻、象征式的符号簇拥空间/事象,因此把空间/事象的历史存在,叠加在一般性的自然宇宙秩序上,融合造成了历史性、神圣性、宇宙性、空间性、时间性的重合;其三,构建出空间观及其事象叙事功能,由于“叙事是指把叙事内容作为信息由发话人传递给受话人的交流过程,用来传递这种信息的媒介具有语言性质”(57)贾磊磊:《电影学的方法与范式》,北京:北京时代华文书局,2015年,第152页。,古代藏族空间观及其事象叙事者和叙事角度的复合型“元”叙述,既将参与者置身于历史中,又进行历史异化表述。空间/事象叙事同时具有场域化、敞视化的特征,不仅仅通过神性语言、建筑语言、技术(地望/堪舆)语言,而且以视觉展示、仪式演绎的方式,进行权力话语的传播,构成了空间话语格局,这种格局具有策略性和权威性,从而对受众产生统摄作用,异延出藏族横/纵空间观及其事象更具象征意涵的结构与显现。

古代藏族在面对横/纵空间观及其事象异延过程时,其内在价值意识和外在技术实践的双重维度相互影响、交互运行,具有了差异性的现实、想象、象征属性,“人类的心理差异不是凭空产生的,而是在他的生态环境或生存环境中生成的,这种生态环境除了包括父母、家庭和居住条件以外,还有影响和决定个体的心理活动和行为的全部社会特性”(58)郑荣双:《共性与差异——试论有限的相对主义与跨文化心理学、本土心理学的关系及意义》,《自然辩证法研究》2001年第1期。差异性的心理与社会属性同时又促发藏族文化进行多向度构建意义,“拉康认为,想象界、象征界、现实界是人类现实性的三大领域想象的他者关系、象征性的社会秩序和个体生命的现实存在是主体构成的三个基本维度”(59)方生:《后结构主义文论》,济南:山东教育出版社,1999年,第26-27页。。对于横/纵空间叙事/体验主体就是一切的古代藏族现实界域——“本原”客观存在的自然景观,最初不可能用象征和想象加以中介化,是空间体验主体所支配不了的一种动力,因为自然真实空间的结果不能受其自身的原因所控制,有限性的限制使得中华文明“前轴心时代”之前的所谓藏族原始先民有限性的思维存在,是思维不可越过的界限,超出了意义所能达到的范围,也不能察其踪迹,只成为最原始的现实镜像呈现,产生体验主体愿望的生成,而且远古时代藏族现实界域中的空间现象是最令藏族先民疑惑不解的意指,这种意指包含两种情势,其一先已存在,遭遇主体经历空间化过程与结果,并且客观存在回原到已改变的自然时空;其二远古现实界域是空间化语言运作上的混沌期,第一次拥有了语言叙事能力与界限的“现实界是绝对外在于能指的过程之外的东西。现实界可由主体为它自己所结构,甚至创造,却没有被命名的可能它是语言的无可补救的、无法探其踪迹的外部,是意指链所向的无止境后退的目标”(60)王先需、王又平:《文学批评术语词典》,上海:上海文艺出版社,1999年,第509页。。这种疑惑不解面对空间事象后的意指链,作为“前轴心时代”的意识形态“核心”,生成了古代藏族应对横/纵空间所采取的处置实践的一种差异性述行策略,即闭环控制系统(closed-loop control system)。所谓闭环控制系统控制论中的一个理论分析框架,指代一种封闭性的反馈系统,“系统的输入量通过反馈元件(测量元件)引入到系统的输入端,参与系统的控制,输出量对系统的控制有明显影响,这样的系统称为闭环控制系统。由于没有反馈元件,闭环控制系统也被称为反馈控制系统”(61)张燎:《自动控制原理与应用》,哈尔滨:哈尔滨工程大学出版社,2014年,第3页。。例如,藏族纵向生产的空间神界(lha)——“赞”界(btsan)——龙界(klu),代表了纵向空间意识域(想象界域)、纵向空间物理域(现实界域)以及纵向空间象征域(象征界域)造塑述行,现实界域的游牧环境促发了“神话本原”而进行纵向空间生产的藏族先民,突破“位置”与“处所”的经验指引,拓展出了想象界域思想的“异延”“替补”和横纵拓扑,最终以宗教(苯教/佛教)理论不断完善出纵向三界和六道纵向升降的生命体化“共核”展现。藏族先民横向空间的生产依然遵循了地域特征游牧族群所拥有的地理空间想象与实践逻辑,实际上构成了其拓扑学生命意义上的空间思维“块茎”(rhizome),空间实践中的寻踪索迹(tracing)——逃逸线(line of flight)——空间地图绘制(map)。这一横向空间的绘制借助宗教力塑造完成了苯教/佛教富含神话元素的空间事象筑模,而现实界域源于“游牧”实践的栖居迁移则完成了藏族历史上具有生命动态演绎的横向空间小环境——中环境——大环境土木叙事拓展构建。

四、结论

藏族横/纵空间观及其事象的表达,实为中华优秀文化之宇宙空间观念与现实界域实践的双重分异之表达,其差异性的演变叙事筑模生成了中华民族共同体意识空间构境的“生产之境”“创序逻辑”以及“构序筑模”的重要文化元素,同时亦于中华民族共同体实践话语构式中成为社会存在的物性基础,如同海德格尔所说的“上手活动与上手物‘环顾’而成的生活世界,或鲍德里亚所进一步勘破的所谓功用性的客体体系(物体系)”(62)张异宾:《江苏社科名家文库张异宾卷》,南京:江苏人民出版社,2017年,第88页。。其一,藏族内/外在空间哲学与空间实践是中华民族优秀文化特有的理论分异构件,极具连续性地完成了空间实践(spatial practices)、空间表征(representation of space)、表征空间(representational space)三重合一的空间观辩证法,并通过内/外视域融合实现了社会性、历史性、空间性的统一,构建出了中国古代空间观、空间事象与人化秩序的自然一体化和意识共同体。其二,中国古代藏族横/纵空间朴素记录,不断异延完善成为系统的纵伸横扩空间的诠释体系。这一体系实质是以人的思想对空间的构成所进行的经验性与想象性的综合创制,以华夏大地生活的地理经验运用哲思植入对自然变化与万物生长予以建构“地道”秩序;以对天空的天文星象的想象认知构筑而成“苍宇”星象空间时空交错的“天道”秩序,而连接天道秩序与地道秩序的媒介则嵌入人化运用时空的伦理进行社会个体/群体秩序再造,由此呈现出具有东方特质的空间意识域(想象界域)、空间物理域(现实界域)以及纵向空间象征域(象征界域)。其三,整体的藏族横/纵空间观及其事象述行具有一个基本的年代学结构,不仅按照时间顺序叙述横向空间的起源、性质、规模、程度,把横/纵空间概念化为代际的连接环节,赋予一种神性与经验的特殊时间性,而且通过赋予横/纵空间实践介于过去和现在之间的一个居中时间性,将汉藏空间叙事这一逻辑内化为具有神性述行的叙事结构,并且空间/事象叙事者以参与体验、叙述权限、特定感知,将身体置于一个自然/象征的宇宙中心,并超越单一的世俗视角所限定的信息,以复合式的视野让神性、隐喻、象征式的符号簇拥空间/事象,因此把空间/事象这种特殊的历史存在,叠加在一般性的自然宇宙秩序上,融合造成了历史性、神圣性、宇宙性、空间性与时间性的重合。