欧阳询、虞世南与魏晋南北朝的书学传统(下)

◇ 郑成航

四、欧、虞与贞观朝的书法活动

虽然政治地位迥异,但欧、虞至少在书法上都得到了太宗的重视。贞观元年(627),太宗敕令欧、虞于弘文馆教授书法〔64〕;同年,敕虞撰、书《孔子庙堂碑》;贞观六年(632),敕欧书《九成宫醴泉铭》;贞观十年(636)后,敕欧书《文德皇后碑》《昭陵六马赞》。

武德九年(626)十二月,初登帝位的唐太宗计划于国子学建立孔子庙,并立碑为记,即《孔子庙堂碑》〔65〕。建庙、立碑是太宗即位之初的重要文化举措。太宗将此碑撰文、撰铭、书碑交由虞世南一手包揽,不啻为重托与恩宠〔66〕。

贞观六年(632),太宗令欧阳询书《九成宫醴泉铭》,则透露出其他的意味。九成宫原为隋仁寿宫,此宫初建时就耗费巨大,劳民伤财。贞观五年(631),太宗为避暑而重修并更名。不久,太宗又欲修洛阳宫,随即遭到民部尚书戴胄的劝谏〔67〕。面对这些阻力,太宗便将宫中涌泉作为祥瑞之兆大做文章。魏徵奉敕所撰《九成宫醴泉铭》碑文极言其修建之宗旨在于因循简朴,正所谓“斫雕为朴,损之又损,去其泰甚”〔68〕。

作为贞观初年太宗政治理念的一次明确表达,《醴泉铭》的意义是重要的。碑文颂扬了太宗甘于简朴、崇尚因循,而此碑撰文者魏徵、书碑者欧阳询,又很巧合地曾是太子的幕僚。太宗曾说:“魏徵、王珪,昔在东宫,尽心所事,当时诚亦可恶。我能拔擢用之,以至今日,足为无愧古人。”〔69〕其令魏、欧二人合作此碑,或许也是隐晦地示人以不计前嫌。

此外,太宗还将亲自撰文并立于昭陵的《文德皇后碑》与《六马赞》交欧阳询以隶书写就,亦可见太宗对其铭石书的重视〔70〕。

从欧阳询入唐以后多为朝廷重臣书碑来看,其铭石书名在当时可谓首屈一指。李嗣真(?—696)《书品后》在评论欧书时,特别提到他的“镌勒”之体〔71〕,可知其写碑志之多,水平之高,影响之巨。因此,太宗重视欧书,某种程度上顺应了朝野上下对欧书(铭石)的普遍推崇,而并非出于个人喜好。回到相对私密的领域,太宗的个人偏好及其与欧虞的亲疏关系就显露无遗了。

图6 [梁]贝义渊书《萧憺碑》。扫描自《书道全集》第五卷《中国5·南北朝Ⅰ》,平凡社,1966年,第48页。

图7 [唐]欧阳询篆书《温彦博碑》额。扫描自《欧阳询虞恭公碑》,上海古籍出版社2014年版,第8—11页。

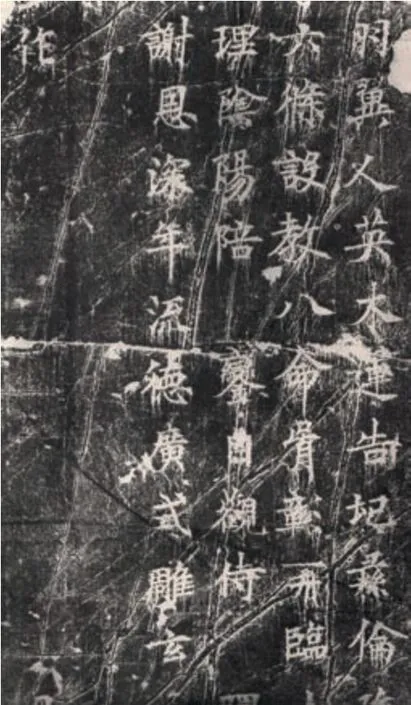

图8 [唐]欧阳询隶书《房彦谦碑》。扫描自《中国书法全集·欧阳询虞世南卷》,荣宝斋出版社2010年版,第78页。

太宗为秦王时,曾命虞世南写《列女传》以装屏风。这大概是一次临时的征召,以至于没有事先准备好《列女传》文本〔72〕。从内容来看,这件屏风很可能是用来装饰李世民的女性眷属居处的。请虞世南书写此类性质的屏风,从中透露出二人亲密的私交。当然也可以说,太宗个人更加偏好虞世南的书风,愿意将之推广于宫掖内廷。

此外,太宗曾两次整理、鉴定王羲之等古代法书,《唐朝叙书录》载:

贞观六年正月八日。命整理御府古今工书锺、王等真迹。得一千五百一十卷。至十年,太宗尝谓侍中魏徵曰:“虞世南死后,无人可与论书。”徵曰:“褚遂良下笔遒劲,甚得王逸少之体。”太宗即日召令侍书。尝以金帛购求王羲之书迹,天下争赍古书诣阙以献,当时莫能辩其真伪,遂良备论所出,一无舛误。〔73〕

又唐人韦述《叙书录》载:

自太宗贞观中搜访王右军等真迹,出御府金帛,重为购赏。由是人间古本,纷然毕进。帝令魏少师、虞永兴、褚河南定其真伪。〔74〕

两次整理王羲之法书,前一次在贞观六年(632),系鉴定整理御府原有的锺、王真迹。后一次当在贞观十三年〔75〕,系以向四方购求、鉴定。韦述笼统地记录了参与两次整理的魏徵、虞世南、褚遂良(596— 659)。贞观六年(632)时,褚遂良尚未以书艺见知,此次整理当由魏、虞主持。后一次鉴定则在虞世南谢世之后,由褚遂良主持。

内府收藏,当然也是一种出于帝王偏私的行为。其鉴定过程,实际上代表了太宗本人的艺术品位与鉴赏眼光。这些书迹将在日后成为在皇室成员内部流通的学书范本。魏徵作为宰辅大臣,恐怕只是“挂名总监”,实际事务则由虞世南、褚遂良这两位太宗亲密的“侍书”承担。这两次活动都不闻有欧阳询参与,其可能性有二:(一)太宗不认为欧阳询具备足够的王字鉴识能力;(二)太宗与欧阳询关系疏远,不欲引之参与内府收藏之事。后者的可能应当更大。无论如何,欧阳询身为一代书法“国手”而被排除在鉴定团队之外,其与虞世南的身份差别,就显露无遗了〔76〕。

综上所述,太宗之于欧、虞的书艺,都有高度的认可。对于欧阳询,太宗顺应时流,重视其铭石书,以为当朝文化礼仪事业服务。虞世南则靠近权力中枢,与太宗有着更加亲密的关系,担任了政治、文化顾问的角色,也参与了更加私密的皇家书法活动,与太宗本人及皇室成员的书法学习、鉴赏有更直接的关系。

五、欧虞书学蠡测

前文主要从史事的角度,探讨了欧、虞在陈、隋、唐三朝的际遇与身份,以及与“铭石书”与“尺牍书”这两种传统书家主体间的对应关系。本文最后,则就欧、虞二人的书学本身稍作剖析。

关于欧阳询取法“二王”,朱关田据宋释适之《金壶记》所载推测,认为“欧阳询初学的当是由梁陈人所伪托的王字。梁、陈社会……其托名王字者,风貌自必近似或即出于大令(王献之)”〔77〕。

虽然如此,欧阳询在陈、隋时,也并非完全没有接触到王字真迹的机会。韦述《叙书录》载:

自太宗贞观中搜访王右军等真迹,出御府金帛,重为购赏,由是人间古本,纷然毕进。……其古本,亦有时梁隋官本者,梁则满骞、徐僧权、沈炽文、朱异。隋则江总、姚察等署记其后。〔78〕

由此可知,江总在陈、隋时,曾参与鉴定御府所收古人书迹(如同虞、褚在唐时所为)。欧阳询作为江总养子,或许有机会看到这些王字真迹。

日本《天平胜宝八岁献物帐》记载了两件唐代屏风:

献东大寺:

屏风一具十二扇(并高四尺八寸,广一尺七寸半。白碧牋纸,欧阳询真迹……)

屏风一具十二扇(并高四尺八寸,广一尺七寸半。黄白碧绿等绢,临王羲之诸帖书……)〔79〕

两件屏风藏于一处,尺寸相等而装帧略有不同。前者既为欧阳询真迹,后者“临王羲之诸帖书”,或许亦为欧阳询临作。虽然无法确知这是在何时所临,但欧阳询曾临习过王羲之书法,当无疑问。

由于史料的缺乏,没有证据能够表明欧阳询在陈时参与过铭石书的创作。徐清指出,欧阳询早年可能曾随江总观摩过摄山栖霞寺附近的贝义渊书《萧憺碑》(将之与欧阳询的楷书碑相较,确实很难否认二者之间的相似性)〔80〕。(图6)至晚在入隋以后,欧阳询开始亲身写碑,这可能是迫于生计。陈人入隋,往往生活窘迫,虞氏兄弟在入隋之初,也需要靠抄书养家,欧阳询当也不免〔81〕。可以推测,欧阳询出于一种“业务需要”,主动或被动地开始学习铭石书法。这种学习既包括严整古质的铭石书风,也包括碑版所需的篆、隶等古代书体。欧阳询直接取法铭石书,比较明确是其观摩索靖所书古碑之事:

率更尝出行,见古碑索靖所书,驻马观之,良久而去。数步复下马伫立,疲则布毯坐观,因宿其旁,三日后而去。〔82〕

索靖是魏晋之际人,以章草最为著称,也善八分书,《书断》谓之“韦(诞)锺(繇)之亚”〔83〕。作为铭石书体,此碑当与曹魏、西晋时期的隶书碑同调。

作为史书和类书编撰者,欧阳询观摩索靖碑的首要目的可能是采读碑文。而抄录记诵一碑之文字,无论如何不需要三日之久。坐观三日,显然是为了学习碑上的铭石书。《宣和书谱》阐发此事,认为欧阳询由此碑“乃悟其妙”〔84〕。事实上,这种“顿悟”当然不是一朝一夕就能产生的,此事或许是欧阳询长期工作的一个缩影:采录碑文、考校史事,研究(铭石)书法、书写碑志,正是他作为一名书手的职业要求。在这一过程中,欧阳询无意或有意地被魏晋以来铭石书的书学传统所浸染,进而在书体与书风上,都向古质、方峻、富有装饰性的铭石书靠拢了。从某种意义上来说,欧阳询由陈入隋,地域上从南入北,书学上则是由“今”入“古”。张怀瓘在《书断》中,除了将欧阳询真、行、草、飞白书列入妙品外,还有大篆、小篆、章草入能品。不独文献,传世欧阳诸碑篆额、隶书碑《房彦谦碑》《宗圣观记》(图7、图8)等皆可证明其善篆隶。从书法史的角度来看,欧阳询的篆隶未必十分高妙,但在当时亦自不凡。如此看来,欧阳询确是诸体兼善,不愧于铭石书大家之名。

相比之下,虞世南书法受学于智永,师承更明确,品阶也更高。虞氏也几乎终生秉持了南朝士族书家的尺牍书传统,即便入隋以后,铭石书传统对他的影响微乎其微。在《书断》中,虞世南真书、行书、草书三体入妙品,其他书体则未能列入班次,可知虞氏之偏工。

注释:

〔64〕 〔唐〕李林甫等撰《唐六典》卷八《门下省·黄门侍郎》“弘文馆”条注:“贞观元年,敕见任京官文武职事五品已上子有性爱学书及有书性者,听于馆内学书,其法书内出。其年有二十四人入馆,敕虞世南、欧阳询教示楷法。”中华书局2014 年版,第255 页。

〔65〕 根据路远的研究,《孔子庙堂碑》初刻的实际时间,当在贞观三年至四年(629— 630)之间。详见路远《虞世南〈孔子庙堂碑〉初刻的背景与时间》,《书法丛刊》2010 年第3 期,第30— 30 页。

〔66〕 〔明〕都穆《金薤琳琅》卷十八:“右唐《孔子庙堂碑》宋王彦超翻本,字之缺者凡一百七十有九。予家藏旧搨唐刻,因参校以足其文。尝记在京师时见世南真迹,谓以此文石本进呈太宗,特赐王羲之黄银印一颗。则世南之书,贵重于当时者固已如此”。收于《石刻史料新编》第一辑第10 册,新文丰出版公司1982 年版,第7758 页。

〔67〕 〔宋〕司马光编著《资治通鉴》:“(贞观五年)九月,上修仁寿宫,更命曰九成宫。又将修洛阳宫,民部尚书戴胄表谏,以 乱离甫尔,百姓凋敝,币藏空虚,若营造不已,公私劳费,殆不能堪!’”《通鉴》卷一九三,第6088 页。

〔68〕 《欧阳询楷书九成宫醴泉铭》(李祺本),中华书局2017 年版,第25— 26 页。

〔69〕 〔后晋〕刘昫等撰《旧唐书》卷七一《魏徵传》,第2549 页。

〔70〕 除了书写碑铭,欧阳询也曾于贞观十一年(637)为太宗书《赠高颎礼部尚书诏批答》。高颎(541— 607)为前隋之臣,本年改葬,乃由欧阳询书批答,其性质大约与欧阳肃在隋时书图近似,属于公事一类。

〔71〕 〔唐〕李嗣真《书品后》,收于张彦远编集《法书要录》卷三,第106 页。

〔72〕 〔后晋〕刘昫等撰《旧唐书》卷七二《虞世南传》,第2566 页。

〔73〕 收于张彦远编集《法书要录》卷四,第163 页。

〔74〕 〔唐〕韦述《叙书录》,收于张彦远编集《法书要录》卷四,第165 页。按韦述为开元天宝时史臣,两《唐书》有传(《旧唐书》卷一百二,第3183— 3185 页。《新唐书》卷一三二,第4529— 4531页),曾撰《唐职仪》三十卷、《高宗实录》三十卷、《御史台记》十卷、《两京新记》五卷。凭其官职,当能接触到内府藏品。其家富于图书、书画收藏,可知其善鉴。其记载应当可信。

〔75〕 《唐朝叙书录》作“十年”,此时虞世南尚在,不当有“死后”云云。张怀瓘《二王等书录》作“十三年”,当是。见张彦远编集《法书要录》卷四,第148 页。

〔76〕[宋]钱易《南部新书》载:“《兰亭》者,武德四年欧阳询就越访求得之,始入秦王府。”秦王府本有越人虞世南,系智永亲传弟子,欧阳询则并非秦王府中人。李世民既无必要,也无理由派遣欧阳询。又太宗之购求王羲之法书,在贞观十三年以后,非在武德年间。故此条当为宋人误记。《南部新书溯源笺证·丁》,中西书局2013 年版,第161— 164 页。

〔77〕 朱关田《中国书法史·隋唐五代卷》,第20 页。

〔78〕 〔唐〕韦述《叙书录》,收于张彦远编集《法书要录》卷四,第165— 166 页。此条记载又见同卷卢元卿《法书录》。

〔79〕 东京大学史料编纂所编《大日本古文书》(编年文书)第4 册,东京大学出版会1983 年版,第178 页。流传到日本的欧阳询书迹,也是书法“远播狄夷”的明证。

〔80〕 徐清《欧虞书风的渊源与流布》,收于《中国书法全集·欧阳询虞世南卷》,荣宝斋出版社2010 年版,第27— 28 页。贝义渊之名勒于此碑,但未见署衔,官阶当亦不高。

〔81〕 〔唐〕魏徵等撰《隋书》卷六七《虞世基传》载:“及陈灭归国,(世基)为通直郎,直内史省。贫无产业,每佣书养亲,怏怏不平。”第1572 页。

〔82〕 〔唐〕刘餗撰《隋唐嘉话》,中华书局1979 年版,第23 页。

〔83〕 〔唐〕张怀瓘《书断》(中),收于张彦远编集《法书要录》卷八,第265 页。

〔84〕 《宣和书谱》卷八,收于《中国书画全书》第2 册,上海书画出版社2009 年版,第299 页。

图9 [唐]虞世南《疲朽帖》。扫描自《真宋本淳化阁帖》(第四卷),文物出版社2013年版,第30页。

唐人王绍宗曾颇为自得地说:

鄙夫书翰无功者,特由微水墨之积习,常清心率意,虚神静思以取之。每与吴中陆(柬之)大夫论及此道,明朝必不觉已进。陆于后密访知之,嗟赏不少。将余比虞君,以虞亦不临写故也。但心准目想而已。闻虞眠布被中,恒手画肚,与余正同也。〔85〕

此说载于《书断》,当有一定的可信度。虞世南也并非绝不临写,唐段成式《寺塔记》载:

(安邑坊玄法寺)东廊南观音院,卢奢那堂内槽北面壁画维摩变。屏风上相传有虞世南书,其日,善继令彻障,登榻读之,有世南“献之白”’,方知不谬矣。〔86〕

“某某白”为晋人尺牍习语,段成式所见,当为虞世南临王献之尺牍。《宣和书谱》亦著录虞草书《临张芝平复帖》〔87〕。大抵士族习书,不以锐意临仿为务,更多的是“心准目想”。若非必要,也不必在篆、隶等古体上花费功夫,只需专精真、行、草等数体即可(大可不必坐卧古碑之下)。在虞氏所善诸体中,尤以继承王献之的“破体”行草书最为著称。该体打破行书与草书的字法壁垒,将纵逸迅捷发挥到了极致,所谓“非草非行,流便于行草,又处其中间,无藉因循”〔88〕,这是王献之在其父基础上开拓创新的代表书体。张怀瓘《书议》载:

子敬殁后,羊、薄嗣之。宋、齐之间,此体弥尚,谢灵运尤为秀杰。近者虞世南亦工此法。或君长告令,公务殷繁,可以应机,可以赴速。或四海尺牍,千里相闻,迹乃含情,言惟叙事。披封不觉,欣然独笑,虽则不面,其若面焉。〔89〕

传世虞书中,《疲朽帖》(图9)《积时帖》(图2)最能代表此类风格〔90〕。张怀瓘指出虞世南是王献之破体书的传人,并道出了该体书法的另一层功用需求,即应对烦冗的公文书写,以及用精妙的尺牍千里传情。虞氏兄弟在这方面的才能皆于史有证,《隋书·虞世基传》载:

于时天下多事,四方表奏日有百数。帝方凝重,事不庭决,入閤之后,始召世基口授节度。世基至省,方为敕书,日且百纸,无所遗谬。其精审如是。〔91〕

虞世南在太宗朝时年事过高,应该没有参与太多的敕令起草,但显然也精于此道,并为太宗所信赖。如《隋唐嘉话》载:

太宗尝出行,有司请载副书以从,上曰:“不须。虞世南在,此行秘书也。”〔92〕

联系上文庾元威《论书》中对尺牍创作的综合性要求,虞氏兄弟无疑都是兼善文牍撰、书的一流文士。

综上所述,虞世南是南北朝末期“二王”尺牍书的嫡派传人,并精于尺牍诏令的撰写,这使得他成为极为典型的南朝士族书家。有学者指出,从隋至唐前期,来自南朝的士人文化上具有明显的优势,欧、虞的在学术渊源上都属于南方文化系统〔93〕,这也是二人分别在武德、贞观朝得到重用的原因。相比之下,虞世南具备更为显赫的士族身份,掌握着更纯正的尺牍书艺,这是他成为的南朝正统文化“代言人”的必要条件,完美地符合太宗树立唐代文化新风尚的需求。这恐怕是太宗对其青睐有加,引为知己的重要原因之一。

结语

南北朝末期至初唐,是书史上承上启下的重要阶段。欧阳询与虞世南,作为这一阶段中最重要的两位书家,分别承袭了魏晋南北朝以来“铭石书”与“尺牍书”两大书学传统。晚年的欧、虞,尽管身份地位颇有不同,却都身体力行地将魏晋南北朝以来纷繁复杂的书法样式折合成修短合度、遒逸多姿的隋唐楷法,厥功至伟〔94〕。

需要指出的是,欧阳询除了篆、隶、楷等正书以外,其行、草等尺牍书体也毫不逊色,在以“二王”书风为至尊的主流书史中占据重要一席。而虞世南以士族书家的身份染翰书碑,并大胆地将相对纯粹的尺牍书风用于碑石,《孔子庙堂碑》最终成为引领时流、彪炳后世的铭心绝品。这一切都说明魏晋南北朝以来的这两种书学传统,正在发生交织与合流。

欧、虞之后,两种传统的合流也在继续。地位尊崇的帝王(太宗、高宗、武后)、宰相(褚遂良)也纷纷加入书丹者的行列里来,逐渐消解了早期铭石书者的寒族身份限定。同时,他们以“二王”一派的轻柔妩媚的楷书(褚遂良晚年的碑刻),甚至直接以行书入碑(太宗、高宗诸碑),也改变了铭石书相对保守滞后的书体和庄严典正的书风。另一方面,铭石一派凝重宽博的书风,也渗透到了尺牍书领域,开启唐代“尚法”之门。总而言之,铭石书与尺牍书在书家、书体、书风等各个方面,都不再如以往那样割裂独立,而是逐渐趋向于融合。■

注释:

〔85〕 〔唐〕张怀瓘《书断》(下),收于张彦远编集《法书要录》《法书要录》卷九,第304 页

〔86〕 〔唐〕段成式撰《酉阳杂俎校笺》续集卷五《寺塔记上》,中华书局2015 年版,第1823 页。按原文“世南献之白”一句未加标点。史睿断为“有 世南 献之白 ”,即谓有虞世南、王献之二人书法。见史睿《隋唐法书屏风考》,收于《唐研究》第23 卷,北京大学出版社2017 年版,第340— 342 页。按段氏文意,此处当仅有虞世南书,故为虞临王书的可能性较大。

〔87〕 《宣和书谱》卷八,第299 页。

〔88〕〔89〕〔唐〕张怀瓘《书议》,收于张彦远编集《法书要录》卷四,第156 页。

〔90〕 《积时帖》具有明显的米芾用笔特征,恐为米芾临本,但体势与传世米书皆不想类,亦当有所本。

〔91〕 〔唐〕魏徵等撰《隋书》卷六七《虞世基传》,第1572 页。

〔92〕 〔唐〕刘餗撰《隋唐嘉话》,第15 页。

〔93〕参见胡宝国《东晋南朝的书籍整理与学术总结》,收于《将无同—中古史研究论文集》,中华书局2020年版,第252— 278 页。

〔94〕 朱关田将欧、虞、褚等人视作“真正体察唐太宗睿旨”的社会书势之代表。见《中国书法史·隋唐五代卷》,第48 页。

〔83〕 〔唐〕张怀瓘《书断》(中),收于张彦远编集《法书要录》卷八,第265 页。

〔84〕 《宣和书谱》卷八,收于《中国书画全书》第2 册,上海书画出版社2009 年版,第299 页。

〔85〕 〔唐〕张怀瓘《书断》(下),收于张彦远编集《法书要录》《法书要录》卷九,第304 页

〔86〕 〔唐〕段成式撰《酉阳杂俎校笺》续集卷五《寺塔记上》,中华书局2015 年版,第1823 页。按原文“世南献之白”一句未加标点。史睿断为:“有 世南 献之白 ”,即谓有虞世南、王献之二人书法。见史睿《隋唐法书屏风考》,收于《唐研究》第23 卷,北京大学出版社2017 年版,第340— 342 页。按段氏文意,此处当仅有虞世南书,故为虞临王书的可能性较大。

〔87〕 《宣和书谱》卷八,第299 页。

〔88〕〔89〕〔唐〕张怀瓘《书议》,收于张彦远编集《法书要录》卷四,第156 页。

〔90〕 《积时帖》具有明显的米芾用笔特征,恐为米芾临本,但体势与传世米书皆不想类,亦当有所本。

〔91〕 〔唐〕魏徵等撰《隋书》卷六七《虞世基传》,第1572 页。

〔92〕 〔唐〕刘餗撰《隋唐嘉话》,第15 页。

〔93〕 参见胡宝国《东晋南朝的书籍整理与学术总结》,收于《将无同—中古史研究论文集》,中华书局2020年版,第252— 278 页。

〔94〕 朱关田将欧、虞、褚等人视作“真正体察唐太宗睿旨”的社会书势之代表。见《中国书法史•隋唐五代卷》,第48 页。