王羲之《兰亭集序》“创作真相”考论及其他(上)

◇ 楼秋华

东晋大书家王羲之(303— 361)所作的《兰亭集序》〔1〕无疑是中国书法史上最负盛名的不朽之作,时至初唐即已名扬天下,大约从北宋米芾以后更被誉为“行书第一”〔2〕。自唐代以来,其影响之广大、研究之深入、论辩之持久,堪称空前绝后,令人叹为观止。而中唐何延之(约活动于公元700年前后)《兰亭记》中所描述的王羲之醉后写《兰亭》,萧翼巧计赚《兰亭》,最后随唐太宗入葬昭陵等趣闻逸事,更为人们所津津乐道、耳熟能详,成为经久不息的艺林佳话。颇有意趣的是,与何延之同时代的刘餗在《隋唐嘉话》中有关《兰亭》在唐代以前的流传过程则有不同的说法,两者可谓大相径庭〔3〕。随着贞观以后不断地加以摹拓、追仿,又有石刻流布四方,以致出现了面目各异的《兰亭集序》,于是纷议四起。迨及宋元明清,各种考述代不乏人。至于“真伪论辩”,则以晚清李文田(1834— 1895)所论为代表。尔后在20世纪六七十年代,达到高潮,近三四十年来渐趋一致。

然而,在历代文人雅士不断研究《兰亭集序》版本流传与真伪问题的同时,《兰亭集序》的“创作真相”却一直为世人所忽视,人们似乎普遍接受了何延之《兰亭记》中的相关描述。应该说,此类描述客观上对后世的雅集文化与书法创作观念产生了极为重要的影响,直至今日,现场挥毫泼墨已成为文人墨客雅集聚会的基本方式。

启功先生的《〈兰亭帖〉考》在前人研究的基础上摆脱混乱纠缠,对《兰亭集序》的相关早期记录,尤其是碑帖脉络作了极为精当、清晰的梳理与考辨。启功先生在文中如此写道:“这篇《〈兰亭帖〉考》是试图把一些旧说加以整理归纳,并对存在的问题进行一些分析,然后从现存的唐代摹本上考察原迹的真面目。”〔4〕经过一系列的辨识之后,他在文末这样认为:“神龙本既然这样精密,可知它距离原本当不甚远。郭天锡以为定是于《兰亭》真迹上双钩所摹,实不是驾空之谈,情理具在,真是有目共睹的。”〔5〕启功先生依其广闻博见为《兰亭集序》作了非常精准的研究。然而,可惜的是,他对于此序的“创作真相”却仍然未曾触及,依然停留在当年何延之的记录上。他在此文的开头便作了如此告白:“东晋永和九年(公元三五三)三月三日,大文学家、大书家王羲之和他的朋友、子弟们在山阴(今绍兴县)的兰亭举行一次 修禊 盛会,大家当场赋诗,王羲之作了一篇序,即是著名的《兰亭序》。这篇文章,历代传诵,成为名篇。王羲之当日所写的底稿,书法精美,即是著名的《兰亭帖》……”〔6〕

随着对王羲之与《兰亭集序》研究的深入,十余年来,理论界开始有人触及并追索王羲之当年的“创作真相”。应该说,研究“创作真相”与考辨真伪问题同等重要,甚至从《兰亭集序》的现状与艺术史角度而言,前者似乎更为本质,更为宏阔,更具有普世价值。尽管当年郭沫若先生在真伪论辩时,对《兰亭集序》“创作真相”的一个侧面已有所涉及(详见下文),但由于其指归在于真伪与否,因而并未取得相应的理论成果。有鉴于“创作真相”是如此重要,而考辨又如此不易,笔者将在文中对三个并行的问题逐一进行辨析。

图1 [晋]王羲之 行书兰亭序卷(神龙本)24.5cm×69.9cm 纸本 故宫博物院藏

问题之一,《兰亭集序》是否系王羲之在永和九年暮春三月修禊之会上所作?

我们不妨先来看何延之《兰亭记》的相关叙述:

《兰亭》者,晋右(军)将军、会稽内史、琅琊王羲之字逸少所书之诗序也。右军蝉联美胄,萧散名贤,雅好山水,尤善草隶。以晋穆帝永和九年暮春三月三日宦游山阴,与太原孙统承公、孙绰兴公、广汉王彬之道生、陈郡谢安安石、高平郗昙重熙、太原王蕴叔仁、释支遁道林并逸少子凝、徽、操之等四十有一人,修祓禊之礼,挥毫制序,兴乐而书。用蚕茧纸、鼠须笔,遒媚劲健,绝代更无。凡二十八行,三百二十四字,有重者皆构别体。就中“之”字最多,乃有二十许个,变转悉异,遂无同者。其时乃有神助,及醒后,他日更书数十百本,无如祓禊所书之者。右军亦自珍爱,宝重此书,留付子孙传掌……

帝命供奉拓书人赵模、韩道政、冯承素、诸葛贞等四人各拓数本,以赐皇太子、诸王、近臣。贞观二十三年,圣躬不豫,幸玉华宫含风殿,临崩谓高宗曰:“吾欲从汝求一物,汝诚孝也,岂能违吾心耶?汝意如何?”高宗哽咽流涕,引耳而听受制命。太宗曰:“吾所欲得《兰亭》,可与我将去。”及弓剑不遗,同轨毕至,随仙驾入玄宫矣。今赵模等所拓在者,一本尚直钱数万也。人间本亦 稀少,绝代之珍宝,难可再见……〔7〕

显然,依据何氏所记,王羲之乃是在兰亭盛会之上,酒酣耳热之际,众望所归之下,信笔挥就《兰亭集序》,此说也几乎成了千年以来的不二之说!然而,这是否就是王羲之《兰亭集序》“创作真相”的艺林信史?

笔者以为何氏此记实在只是一个美妙绝伦的书法传说,一段撩人心魄的雅集佳话而已。

我们还是从《兰亭集序》出发,去努力追溯其“创作真相”,也唯有此,才能直面真正的书法艺术史。为便于考释,兹录《兰亭集序》全文于此:

永和九年,岁在癸丑暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹;又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

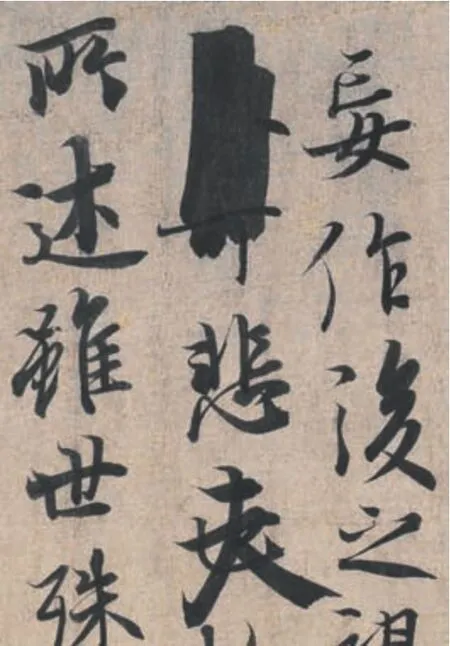

图2 神龙本《兰亭集序》局部

图3 神龙本《兰亭集序》局部

图4 神龙本《兰亭集序》局部

是日也,天朗气清,惠风和畅,仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

夫人之相与,俯仰一世,或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,怏然自足,不知老之将至。及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,以为陈迹,犹不能不以之兴怀。况修短随化,终期于尽。古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉!

每揽昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦由今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之揽者亦将有感于斯文。〔8〕

我们不妨从《兰亭集序》中的相关内容与语汇加以品察,则会别有一番滋味。全文共三百二十四字,根据内容大致可分为四个部分。第一部分叙事,自“永和九年”到“亦足以畅叙幽情”计八十四字;第二部分记景,从“是日也”至“信可乐也”,计四十字;第三部分抒情,自“夫人之相与”至“岂不痛哉”,共一百一十六字;第四部分为结语,自“每揽昔人兴感之由”至结束,计八十四字。

注释:

〔1〕 此名初见于南朝宋刘义庆所著《世说新语》卷下之上“企羡第十六”,第8 页。明嘉靖四十五年(1566)太仓曹氏刻本。后又见于初唐孙过庭《书谱》(台北故宫博物院藏)等,笔者以为颇为贴切。该序历代名目繁多,有《三月三日兰亭诗序》《兰亭序》《兰亭》《修禊序》《曲水序》《兰亭文》《禊饮序》《临河序》等等,近世则以《兰亭序》最为习见。

〔2〕 米芾《书史》曰:“苏耆家《兰亭》三本……题为褚遂良摹,余跋曰《乐毅论》正书第一,此乃行书第一也。”明刻百川学海本,第9 页。

〔3〕 刘氏《隋唐嘉话》记曰:“王右军《兰亭序》……太宗为秦王日,见拓本惊喜,乃贵价市大王书,《兰亭》终不至焉。及知在辩师处,使萧翊就越州求得之,以武德四年入秦府。贞观十年,乃拓十本以赐近臣。帝崩,中书令褚遂良奏:‘《兰亭》先帝所重,不可留。 遂秘于昭陵。”明顾氏文房刻本。按,王方庆在唐武周万岁通天二年(697),向武则天进献其十一代祖王导至曾祖王褒等二十八人的书迹十一卷(其中包括王羲之《姨母帖》),窦蒙注《述书赋》称:“……时凤阁侍郎石泉王公方庆,即晋朝丞相导十世孙,有累代祖父书迹,保传于家。”参见张彦远《法书要录》卷六“述书赋下”,第1 页,明崇祯三年(1621)虞山毛氏汲古阁刻本。依此可见,何延之《兰亭记》所述似颇为可信:“右军亦自珍爱,宝重此书,留付子孙传掌。”

〔4〕 《启功丛稿·论文卷》,中华书局1999 年版,第36 页。

〔5〕 同上书,第54 页。

〔6〕 同上书,第36 页。

〔7〕 张彦远《法书要录》卷三,第36、37 页;第42、43 页。明崇祯三年(1621)虞山毛氏汲古阁刻本。其中“绝代”之绝字据《全唐文》卷三百一,第21 页补入。清嘉庆内府刻本。亦可参见朱长文《墨池编》卷四,第64 页。明万历八年庚辰(1580)刻本。

〔8〕 此据故宫博物院所藏“神龙本”墨迹。又,见录于房玄龄等纂《晋书》卷八十,列传第五十“王羲之”,个别字句略有出入。清乾隆四年(1939)武英殿刻本。

文中有诸如“情随事迁,感慨系之矣”“向之所欣,俛仰之间,以为陈迹”“故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也”等表述(着重号系笔者所加,以下同),都昭示着这篇《兰亭集序》乃王羲之于事后所作,而非书于永和九年兰亭修禊之日!最为显著的字眼莫过于“是日也”三字。“是日也”,并非“今日”之意,一般用于表示过去的某一天,这在《晋书》《全晋文》中大率如此。同样,诸如“向之”“时人”等也都是包含了已经过去的意思。由此清晰无误地表明王羲之作序文时距离兰亭修禊之会,已经过去了一段较长的时间。作为后来者,我们往往会如同何延之一般,不自觉地接受“是日也”为“今日”之说,不曾有丝毫疑虑,究其实乃是一种心理错觉。而“向之”二字由“于今”所改,则更坐实了“是日也”这一无可辩驳的事实〔9〕。正如王羲之描述兰亭盛会处于“天朗气清、惠风和畅”那般“欣于所遇”之中,倘若现场作序,自然也就在“向之所欣”以外。其他如“夫人之相与,俯仰一世”“或因寄所托,放浪形骸之外”“况修短随化,终期于尽”“后之视今,亦由今之视昔”等,亦无不透露出此序乃是对“是日也”兰亭盛会的追忆与感喟!而“列叙时人,录其所述”则进一步证实了前述之论。试想,在短短的兰亭之会上王羲之与亲朋好友、子弟晚辈“一觞一咏”之际,无论时间还是心态,以及众人情形不一等诸多因素,都使得主事者王羲之难以完成这项不小的作序并书写的“创作”〔10〕,也只有在日后闲暇之时,加以整理编纂诗作而成卷帙之际,有感而发,从容为之。如此说来,这一“创作真相”也就彻底否定了何延之笔下的千古美谈:“修祓禊之礼,挥毫制序……他日更书数十百本,无如祓禊所书之者。”云云。尽管时至今日,我们已难以确考《兰亭集序》究竟作于何年何月何日,但可以肯定绝非王羲之在永和九年修禊之日所作。这一结论似乎与常人所津津乐道那些现场挥毫、神采飞扬、出口成章、一气呵成式的雅士风度颇有距离。不过我们唯有正视事实,追溯真相,才有可能确切地探究《兰亭集序》的创作背景与动机,才能恰如其分地去品味《兰亭集序》,进而正确审视书法“创作观”,洞悉书法艺术之真之美。

循此前行,我们不妨再来考察“神龙本”〔11〕(图1)第一行颇显突兀的“癸丑”两字(图2)。有人认为是作伪者事先空出,空间预计不足,以致补写时显得紧迫局促〔12〕;有人认为“丑”字先误写为上一年(即永和八年)干支“壬子”的“壬”,后改为“丑”,再补入“癸”〔13〕;甚至有人认为王羲之当年书写之中,一时思维超前而先误写“暮”字上部,随即改为“丑”,再补入“癸”〔14〕。笔者以为以上三种看法,可以逐一予以否定。第一种出自郭沫若的依托说,似不必再论,后两种误写论,倘若我们从统篇序文的字距加以考察,仅从“在”与“丑”当中的空间之大就可以看出此二论其实并无可能性,二字之间绝非正常的字距。因此依笔者之见,“癸丑”二字可以视作王羲之在作序时因思虑永和九年的干支纪年,出现了短暂的迟疑而造成的书写节奏变化。我们甚至可以据此认为《兰亭集序》乃是在兰亭盛会数年之后所作,以至于王羲之对其中的干支纪年稍感陌生,中间略作思考,因而有此番情态的“癸丑”两字,与后面的“又有清流”(图3)情形相近。笔者以为,当年王羲之或许因为某种变故,在整理当年兰亭修禊之会的诗稿时,感慨万千、思绪勃兴,而遣笔写下这一叙事、记景、抒情交相映发的不朽名篇。重笔加以修改的“向之”两字(图4),也为这一推测提供了确凿可信的证据。

图5 [唐]颜真卿 行书祭侄文稿卷 28.2cm×72.3cm 纸本 台北故宫博物院藏

图6 [唐]颜真卿《争座位帖》局部

如此看来,所谓《兰亭集序》的“创作真相”在时间与空间上大体可以作此番描述:永和九年(353)三月三日兰亭集会数年之后,王羲之整理并抄录了与会者名单及其诗文等,有感于往日“欣于所遇”而“俯仰之间,以为陈迹”,且“每揽昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀”,因而写下这篇情真意切,书文俱佳的旷世名品—《兰亭集序》。正如他在文末所言:“虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之揽者亦将有感于斯文。”此序一出,令后世无数文人雅士为之倾叹追慕!甚至千载以下,研究《兰亭集序》也一并成为艺术与考古显学之一,从而成就了中国艺术史上令人神往的不朽篇章。

借此指出,与《兰亭集序》同为传世名作的石崇(249— 300)《金谷诗序》,也是一篇宴集之后的追忆回望之作。文中有“余以元康六年从太仆卿……时征西大将军祭酒王诩当还长安,余与众贤共送往涧中。昼夜游宴,屡迁其坐,或登高临下,或列坐水滨”〔15〕之语。古时交通不便,诸如金谷、兰亭盛会,相聚不易,莫不尽兴而散,实不难想见。

反观当年郭沫若先生曾对《兰亭集序》文中前后情绪的变化深感疑惑,其原因或正在于此。他如此认为:

……王羲之的书简中因疾病丧亡而感伤悲痛的话的确很多,而且非常琐碎。王羲之是未能完全忘情于世俗的人,他的性格实在相当矛盾。但感伤悲痛总要有一定的诱因,例如疾病丧亡之类。兰亭修禊,是在暮春游乐,既在饮酒赋诗,又未感时忧国,而却突然以老生常谈的“死生亦大矣”而悲痛起来,这是无病呻吟的绝顶了。以“骨鲠”著称的王羲之,以“有裁鉴”(能明辨是非)著称的王羲之,颇能关心民生疾苦、朝政得失、国势隆替的王羲之,有“为逸民之怀”而又富于真实感情的王羲之,才是这样贪生怕死的、百无聊赖的人吗?这却是依托者把王羲之过分歪曲了。〔16〕

郭氏的这一质疑自然是不无道理,殊不知因为他未曾意识到《兰亭集序》乃是王羲之日后所作,以致南辕北辙,一误再误。长期研究王羲之及其《兰亭集序》的祁小春论及序中避讳(羲之曾祖父名王览)时甚至还这样认为:

我们现在假定,王羲之于兰亭盛会当日果然即兴写了“揽”字,则面对四十余位与会名士,不知他是如何把《兰亭序》吟诵给大家听的?是否会“正色”、“流涕呜咽”、“狼狈而退”、“不履而走”、“闻讳必哭”、“对之流涕”?很难想象,四十多位到场的名士(其中包括王羲之的三子:凝之、徽之、献之)对此是如何“有感于斯文”的?王羲之不惜在众多名流雅集之时,公开违反当时的避讳习俗,作此惊世骇俗之举,究竟是何原因?若无其他可以解释的理由,《兰亭序》中“揽”字的出现,是有悖常理的。〔17〕

显然祁先生的这种担心与当年的郭氏如出一辙,不过是自找陷阱而已,令人哑然失笑。当然,对于王羲之此序中的避讳研究极有必要,而这也恰恰证明了《兰亭集序》的“创作真相”及其可靠性。

钱钟书先生论及此序时,则以一种模糊的手法回应了郭氏的质疑。他如此写道:“是故羲之与刘琨虽均有 虚诞 妄作 之句,貌同而心则有异;琨谓人于死丧能不戚也,羲之谓人于长生久视非不能致也。倘貌取皮相,羲之此《序》低回慨叹,情溢于辞,殊有悱恻缠绵之致;究其心蕴,析以理义,反煞风景……夫有待之身,及时行乐,则深感于时光之逝而莫留、乐事之后难为继。”〔18〕幸好,《兰亭集序》的“创作真相”告诉我们,郭氏以及祁先生们的担心似属多余了,而钱钟书也无须模糊其说。

值得一提的是颜真卿(708— 784)书于乾元元年(758)九月初三的《祭侄稿》—世称“天下行书第二”〔19〕,也有着非同寻常的创作背景。安禄山兵变的第二年,派史思明、蔡希德率军围攻常山,太守颜杲卿(颜真卿堂兄)等起兵才八天,守备未稳,寡不敌众,而张通幽、王承业又拥兵不救。至德元年(756)正月初八,城池失守,于是“父陷子死,巢倾卵覆”〔20〕,战前曾与颜真卿联络的颜季明(颜真卿侄)为叛军所害。此后又经过两年多的战乱,至乾元元年时局初定,侥幸活命的颜泉明(颜季明兄)在常山寻得其弟遗骸,久抑悲愤感伤之情的颜真卿“抚念摧切、震悼心颜”〔21〕,写下饱含深情、字字血泪的《祭侄稿》,奠祭 贤侄,告慰英灵。千载以下,这篇文稿成为书法史上震撼心灵的不朽名作。而被誉为第三行书的北宋苏东坡《寒食诗》乃是其贬居黄州三年之后,在风雨如晦之中写下充满困苦悲凉之感的两首五言诗,同样也是他多年所思,积郁胸中,一时感怀而诉诸笔端的伟大杰作。

图7 [宋]苏轼 行书新岁展庆帖 30.2cm×48.8cm 纸本 1081年 故宫博物院藏

与之相类,正是由于逐渐步入晚年的王羲之深深沉浸于往日“欣于所遇”的追忆之中,才能催生出如此非凡、传诵千秋的雅集、美景、真情相交融的《兰亭集序》,这样的“创作真相”才是最合理不过的情形。试想,在“天朗气清,惠风和畅”,亲朋好友、晚辈子弟“群贤毕至,少长咸集”的盛会上,“信可乐也”的王羲之又如何能作一篇悲悲戚戚,“岂不痛哉”的序文呢?倘若那样未免过于矫情了,与是日“一觞一咏”“……等十五人不能赋诗,罚酒各三斗”〔22〕的放浪形骸又如何能相称呢?因此,笔者以为唯有正视“创作真相”,我们才能真正读懂王羲之与《兰亭集序》,才能真正读懂颜真卿的《祭侄稿》、苏东坡的《寒食诗》……

面对这样的“创作真相”,自然会使得今天的我们反思去古日远的书法史与书法创作观,乃至千百年以来的雅集文化与整个艺术史!就个人而言,一直对宴集之际的现场挥毫心存疑虑,它果真能产生妙造自然的神来之笔吗?它果真能带来一咏三叹的佳品杰作吗?由于为宛如亲见的传闻所笼罩的《兰亭集序》而常常止步于敬畏与惑疑。而笔者所一向看重的信札、手稿之类,在当下这样一个基本丧失书写语境,只剩书法性的时代将日益凸显其应有的地位,书法作为艺术的价值也将由此得以真正彰显。同时,笔者也一直认为行书是最为契合个人的心灵呈现、思绪节奏与情感表达,情态各具、神采焕发的“天下三大行书”已经为后人呈现了书法作为艺术可以达到的高度。如果依此来审视书法史(包括书写史),那么对偏重器用功能的篆、隶、真书,以及偏重技巧欣赏的草书将会有全新的认识。换言之,书法之道正普遍存在于适合文人雅士日常使用的行书之中,这应是书法史中的一个较为宏观的“艺术真相”,也是我们这个充斥“书法”的时代所最为或缺的“书写”情态吧!可惜它也许已是一去不复返了。

注释:

〔9〕 按,拙文完成后,不意读到香港黄简先生《重读兰亭序》一文,深以为然。详可参见《第五届中国书法史国际研讨会论文集》,文物出版社2002 年版,第39— 46 页。

〔10〕 其中有王羲之、谢安、谢万、孙绰、徐丰之、孙统、王凝之、王肃之、王彬之、王徽之、袁嶠之、郄昙、王丰之、华茂、庾友、虞说、魏滂、谢怿、庾蕴、孙嗣、曹茂之、曹华、桓伟、王玄之、王蕴之、王涣之等二十六人诗四十一首。

〔11〕 卷藏故宫博物院,因是卷前后各有“神龙”半印而名之,元郭天锡以后渐称为唐代冯承素摹本。关于冯承素生平及其与神龙本关系,可参看许伟东《从〈冯承素墓志〉推测冯承素生平及〈兰亭序〉“神龙本”作者问题》,《中国书法》2012 年第1 期,第155— 157 页。又,近人唐兰先生认为乃是明人伪托本。参见其遗作《〈神龙本〉辨伪》,华人德、白谦慎主编《兰亭论集》,苏州大学出版社2000 年版,第76— 103 页。徐邦达先生亦附和之。尔后穆棣先生著《八柱本〈神龙兰亭〉墨迹考辨》一文予以驳正,肯定神龙本为唐摹佳本无疑,参见《兰亭论集》第345— 375 页,笔者以为尚有论辩余地。

〔12〕 郭沫若《由王谢墓志的出土论到〈兰亭序〉的真伪》,参见《兰亭论辩》,文物出版社1977 年版,第21 页。

〔13〕〔14〕分别参见《中国书法》2012 年第1 期,第154、153 页。

〔15〕 《世说新语》中之下“品藻第九”,第31 页。明嘉靖四十五年(1566)太仓曹氏刻本。是序如同《兰亭集序》,刘孝标注时也有删节。

〔16〕 郭沫若《〈兰亭序〉与老庄思想》,《兰亭论辩》,文物出版社1977 年版,第44 页。

〔17〕 祁小春《山阴道上:王羲之研究丛札》,中国美术学院出版社2009 年版,第169 页。按,王献之此时年仅十岁,尚不能称为名士。

〔18〕 钱钟书《管锥编》,中华书局1996 年版,第1116 页。

对照组患者给予常规护理。研究组患者在常规护理的基础上给予优质护理,主要分为术前护理、术中护理及术后护理三个阶段[1~2]。(1)术前护理:监测血压、血糖,评估耐受性,讲解手术流程与注意事项,缓解患者焦虑情绪,增强信任度;(2)术中护理:器械准备,注重隐私保护,密切注意生命体征,术中注意突发状况的及时处理;(3)术后护理:护理人员在病员进入病房后做好交接,着重观察生命体征变化与并发症的发生。患者苏醒后将手术具体情况告知患者,消除患者负面情绪。给予疼痛护理,对患者进行正确体位指导,按时查看手术切口,提升整体护理效果,避免感染发生。

〔19〕 见卷后鲜于枢于丙戌(1346)六月跋。顾复《平生壮观》亦加以著录,记曰:“颜真卿《祭侄文稿》……鲜于枢二题。后题云天下行书第二,余家法书第一。”清刻本。

〔20〕〔21〕颜真卿《祭侄稿》,台北故宫博物院藏。

〔22〕 《世说新语》卷下之上“企羡第十六”页八,刘孝标注《兰亭集序》,明嘉靖四十五年(1566)太仓曹氏刻本。

图8 [晋]王羲之《丧乱帖》(唐摹)(局部)

图9 [晋]王羲之《二谢帖》(唐摹)

图10 [晋]王羲之《孔侍中帖》(唐摹)

图11 神龙本《兰亭集序》局部

图12 神龙本《兰亭集序》局部

图13 神龙本《兰亭集序》局部

图14 神龙本《兰亭集序》局部

图15 神龙本《兰亭集序》局部

图16 神龙本《兰亭集序》局部

问题之二,《兰亭集序》是草稿还是誊稿?

这是揭示《兰亭集序》“创作真相”的第二个重要问题。

近十几年来,书法理论界陆续有人对此进行了探究,并认为传世的《兰亭集序》(神龙本底本)应是誊正稿(即定稿前的誊清稿)〔23〕。

在这些人的研究中,大多以唐代大书家颜真卿的传世名作《祭侄稿》(图5)为参照系,认为《兰亭集序》的草稿应近似于《祭侄稿》的面目,而不应如神龙本这般清楚、整洁。

应该说,这样的研究非常具有学术价值,也有相当的论辩难度,已从“真伪论辩”转向更深层次的“创作真相”,这对于洞悉书法艺术的创作规律不无裨益。

当然,如前所述,笔者认为传世的《兰亭集序》乃是王羲之在日后整理修禊之会诗稿时所作的序文,作为目前所能见到的神龙本来看,其底本乃是草稿,而非誊稿。何延之《兰亭记》关于这一细节的叙述中“乃有神助”之说倒是颇为可信,至于是否如他所记王羲之“他日更书数十百本”则已无从考证了。我们不妨以神龙本为考察对象,进行较为深入的辨析。

其一,笔者以为简单地援引晚约四百年颜真卿《祭侄稿》来辨证《兰亭集序》的草稿面貌并不恰当。姑且不论个人文思才情与书写习惯以及书法风格等等的差异,就两者在书写时的心理状态而言,可谓相去甚远。王羲之的《兰亭集序》是在志气和平,追忆回望之时所作,而颜真卿的《祭侄稿》则是在悲愤激越、劫后余生、痛贯心肝、“震悼心颜”之际所就,两者显然不可同日而语,此其一。如果 考察两者的笔触,似可认为王逸少所用之笔适合行楷书的尖笔(按何延之所记为鼠须笔),而颜真卿写《祭侄稿》所用的近似秃笔,并不适合峭利、规整的行楷书,此其二。其三,如果用颜真卿《争座位帖》(图6)来进行比较,将会有力地佐证前论。我们可以看到此帖前面长达十五行,约计二百余字的叙述中,颜书也基本是在行、楷之间,文字极少改动,行文节奏与《兰亭集序》状貌高度相似,这不仅从另一方面说明了《祭侄稿》亦非颜真卿草稿的常态,同时也恰恰佐证了神龙本所代表《兰亭集序》的底本乃是草稿无疑。此外,倘若从形制、章法颇为相近的苏东坡信札《新岁展庆帖》墨迹(图7)加以对照,传世的《兰亭集序》也应视为草稿。

其二,我们从王氏传世可靠的唐摹本如《丧乱帖》(图8)、《二谢帖》(图9)、《孔侍中帖》(图10)等墨迹来看,这些日常信札多在行草之间,字形较神龙本《兰亭集序》略大,运笔速度先缓后快,卷面整洁,几无改动,这也大体反映出王羲之落笔成文的日常书写状态。所以,笔者以为神龙本所代表的行文状貌合乎王羲之的个人习惯。当然,几十字一通的信札,会与数百字的序文有所差别,后者应是更为深思熟虑之作,运笔速度自然也就相对缓异,字形也较信札为小,并且随着思绪的变化,节奏也随之变化。因此我们有理由相信,如果传世的《兰亭集序》为誊正稿,那么按照王氏的书写习惯,则可以肯定是几无改动的,而不会像神龙本这般时而迟疑,时而补字,时而改字乃至涂改、补改等。由此可见,神龙本《兰亭集序》所代表的正是王羲之日常的草稿形态。

其三,我们从神龙本出发,对共计二十八行的《兰亭集序》修改、补正情形作一辨识,将会使蕴含其间的“创作真相”有一番新的呈现。

一、第一行“癸丑”(图1)

二、第四行“崇山”(图11)

三、第三行“因”(原作“外”,图12);

四、第十七行“向之”(原作“于今”,图4);

五、第二十一行“痛”(原作“哀”,图13);

六、第二十一行“每”(原作“一”,图14);

七、第二十五行“悲夫”(原作“良可悲也”,其中“悲”字未变,图15);

八、第二十八行“文”(原作“作”,图16)。

第一,我们不妨来看“癸丑”二字。如前所述,此二字上下空间虽稍显挤迫,但应属于王羲之在书写过程中略作思考的缓异之笔,这一状态的保留恰恰证明了传世的《兰亭集序》乃是草稿。试想,倘若是誊正稿,重书之前已有了充分的思考余地,作为饱学之士的王羲之岂能对干支纪年有如此奇特的缓异误失之笔?其他如第一行末字“会”、第四行下端“有清流”等处亦存在章法或者节奏上的临时变异,从而呈现出草稿的自身特征。

第二,“崇山”二字系后补,文中“崇山峻岭”与“茂林修竹”相应称,补入“崇山”这样涉及前后对应关系的敏感之词,实在也难以出现在誊正稿中,大约唯有偶或笔误的草稿才会出现此类情况吧。

第三,“外”改作“因”,显然是为了与同一行的“放浪形骸之外”避开重字,而后加以改正。可以肯定,这种较为简单的“硬伤”自然也不合乎誊正稿的修改情形。

第四,“向之”二字(墨色略淡)系由“于今”所改。联系文中大意,显然“于今所欣”语意不通,与“俯仰之间,以为陈迹”相背离,因此我们可以认为王羲之本来或许想作如此表述:“于今……以为陈迹”,而随即改作“向之所欣,俯仰之间,以为陈迹”。这一截然不同的语意修改,恐怕也不会出现在誊正稿中,而只能属于边写边改的草稿。同时,这一修改也再次坐实了《兰亭集序》乃是事后所作。

第五,“哀”改为“痛”,“良可悲也”改作“悲夫”〔24〕,两者情形相同,皆属于语意基本不变,而语气稍有变化,应是王羲之对草稿略作思索后所改。

第六,“一”上下用淡墨改为“每”,“作”先用淡墨涂去,再改为“文”,两者皆有淡墨痕迹,属于草稿完成后思虑再三,重新涉笔所改。

从以上几种修改方式并存的情形来看,神龙本所代表的《兰亭集序》乃是草稿,可谓无惑疑焉!(当然从内容看,其实也就是定稿。)就全篇整体面貌而论,行间距先松后紧,宽窄不一,字形或大或小,或长或扁,字距或疏或密。前三行在行楷之间,后面则以行书为主,参差离合,从容不迫,自然而然,非常吻合草稿一类临事从宜的行文节奏。

其四,倘若简单地以当下所谓的“书法创作”观去审视《兰亭集序》的“创作真相”,难免会趋向主观臆断,从而产生较大的偏颇。毕竟,众所周知在王羲之时代,毛笔作为日常工具,对于文人士大夫而言,生活情态、书写节奏、诗文创作乃至思维模式自然而然地融为一体。作为诗文与书法大家的王羲之,在追古思今的状态下,为自己亲身经历的兰亭盛会诸多诗作,写一篇三百余字的序文,实在也无须三易其稿之类。加上素以磊磊落落、不激不励著称的处世风格〔25〕,在他四五十岁,书法面貌已经成熟,思绪万千之际写下这篇名垂千秋的《兰亭集序》,自在情理之中。换言之,此序在王羲之自己看来乃是一篇“后之揽者亦将有感于斯文”的序作,而非刻意为之、反复誊抄的“书法创作”,这其实就是《兰亭集序》“创作真相”的基本方式。如果我们从王羲之身后的书法理论来加以考察,那无疑将获得更为清晰的认识。

羊欣(370— 442)在《采古来能书人名》中认为:“王羲之,晋右(军)将军、会稽内史,博精群法,特善草、隶。羊欣云:‘古今莫二。 ”〔26〕而南朝齐书法家王僧虔(426— 485)则认为:“承阅览秘府,备睹群迹,崔、张归美于逸少,虽一代所宗,仆不见前古人之迹,计亦无以过于逸少。”〔27〕他在《笔意赞》中又作如此论:“书之妙道,神采为上,形质次之,兼之者方可绍于古人。以斯言之,岂易多得?必使心忘于笔,手忘于书,心手达情,书不妄想,是谓求之不得,考之即彰……”〔28〕诸如此类精妙的书法理论无疑是与《兰亭集序》这般有感而发、心手相应的杰作深为契合!王僧虔对锺繇书法则有论:“锺公之书,谓之尽妙。锺有三体:一曰铭石书,最妙者也;二曰章程书,世传秘书教小学者也;三曰行狎书,行书是也。三法皆世人所善。”〔29〕

而富收藏、精鉴赏,尤钟情于书法的梁武帝(464— 549)对王羲之有如此评述:“逸少至学锺书,势巧形密。及其独运,意疏字缓。”〔30〕

那么我们有理由相信,稍有“疏缓异常”之迹的行书,应是王羲之行书的本来面目,这其实从《丧乱帖》《孔侍中帖》《得示帖》中的行书部分所不难感受到的。尤为重要的是,梁武帝在《答陶隐居论书》中所论与王僧虔《笔意赞》相近,他认为:“……任意所之,自然之理也。若抑扬得所,趣舍无违,值笔廉断,触势峰郁,扬波折节,中规合矩,分间下注……适眼合心,便为甲科。”〔31〕神龙本的底本《兰亭集序》正是这般下笔如有神助,妙造自然之理的书写性作品,而非当下“书法创作”所刻意追求的书法性图像所能比拟。如果说王羲之时代的书法乃是文人雅士的多重“心赏”,那么今日的书法大多已降为单一的“视觉”了。

因此,从近于王羲之时代的书法理论来看,《兰亭集序》也正是自然流露、合乎品鉴、神采奕奕的“草稿”,而非以抄写清楚为目的誊正稿,更非故作姿态的书法创作稿。就此而言,何延之的《兰亭记》其实也有可取之处:“他日更书数十百本,无如祓禊所书之者。”尽管这在时间上与事实真相大有出入。

其五,从现存《兰亭集序》的各种摹拓、石刻以及临仿本来看,大体与所谓“唐模兰亭”—神龙本相近。即使从王羲之七世孙智永(陈隋间书法家)的《千字文》墨迹加以对照,书风均是如此,面貌可信,并无别本流传之痕迹。笔者以为,在古时交通不便,如兰亭盛会这般“群贤毕至、少长咸集”的相聚极为不易,王羲之自然格外珍视,回望追思的序文亦极为精彩〔32〕,正如前引何延之《兰亭记》所载:“右军亦自珍爱,宝重此书,留付子孙传掌。”

通过以上五个方面的论述,我们应可确信传世的《兰亭集序》即为王羲之当年的草稿。至于经由后世亦步亦趋地加以摹写而导致书法性增强,书写性减弱,行笔节奏趋缓而有损原作神采,那也确是无可回避的事实。

据相关文献记载,笔者以为《兰亭集序》的传世递藏过程大略如此:王羲之— 王徽之—王桢之— 王翼之— 王法兴— 王彦祖— 王昱— 僧智永— 僧辩才— 李世民,贞观二十三年(649)入昭陵。从实物而论,故宫博物院所藏神龙本或是薄纸响拓本。

注释:

〔23〕 祁小春、吴克电、毛万宝诸先生有此论,详可参见《中国书法》2012 年第1 期,第152— 154 页。

〔24〕 关于修改的缘由,可参见鲁康华《〈兰亭集序〉“良可悲也”改“悲夫”原因小考》,《中国书法》2010 年第3期,第79— 80 页。

〔25〕 房玄龄等纂《晋书》卷八十,列传第五十“王羲之”。清乾隆四年武英殿刻本。

〔26〕 张彦远《法书要录》卷一,页十三。明崇祯三年(1621)虞山毛氏汲古阁刻本。

〔27〕 王僧虔《论书》,参见张彦远《法书要录》卷一,第20 页。明崇祯三年(1621)虞山毛氏汲古阁刻本。

〔28〕 孙岳颁等辑《佩文斋书画谱》卷五,第17 页,清文渊阁四库全书本。

〔29〕 王僧虔《论书》,张彦远《法书要录》卷一,第21 页。明崇祯三年(1621)虞山毛氏汲古阁刻本。

〔30〕 《观锺繇书法十二意》,参见张彦远《法书要录》卷二,页十一。明崇祯三年(1621)虞山毛氏汲古阁刻本。

〔31〕 张彦远《法书要录》卷二,第14、15 页。明崇祯三年(1621)虞山毛氏汲古阁刻本。

〔32〕 刘义庆《世说新语》卷下之上“企羡第十六”,第8页。记曰:“王右军得人以《兰亭集序》方《金谷诗序》,又以己敌石崇,甚有欣色。”明嘉靖四十五年(1566)太仓曹氏刻本。