针刺轻度认知障碍患者太溪穴任务态功能磁共振成像研究

曹丹娜,李晓陵,王丰,李孟,刘晓慧,姜晓旭,姚春丽,蔡丽娜

(1.黑龙江中医药大学,黑龙江 哈尔滨 150040;2.黑龙江中医药大学附属第一医院,黑龙江 哈尔滨 150040)

轻度认知障碍(mild cognitive impairment,MCI)是介于正常衰老与痴呆之间的中间状态[1],其最突出的特征是记忆力轻度下降,而其他认知功能保持不变或轻微损伤。一项调查表明[2],MCI正以每年10%~15%的高比率转化为阿尔茨海默病(Alzheimer's disease,AD),患者的认知障碍和独立功能逐步丧失,给公共卫生保健造成严重的社会和经济负担[3],因此阻止或延缓MCI的进展,已成为痴呆症研究的热点问题。

针刺作为一种治疗包括MCI和AD在内的多种神经系统疾病的方法已经得到广泛应用。目前,多项调查研究已经证实,针刺在改善AD患者认知功能和增强其日常生活能力方面比药物治疗更有效[4],并且针刺可以进一步增强药物的疗效,降低药物不良反应,从而使患者得到更好的预后[5],但其潜在的神经机制仍在探索中。随着科技的发展,无创功能磁共振成像(functional magnetic resonance imaging,fMRI)技术为针灸涉及的中枢神经生理功能提供了新方法、新见解[6-7]。任务态 fMRI 是指被试者执行某一任务时采集相关的磁共振图像,是针刺腧穴fMRI研究的常用方法[8-9]。在本研究中,笔者应用此方法,通过观察MCI患者太溪穴针刺态脑神经元活动的改变,以探讨针刺对MCI患者认知相关脑区的神经调节机制。

1 资料与方法

1.1 临床资料

选择2019年6月—2019年10月就诊于黑龙江中医药大学附属第一医院针灸科的轻度认知障碍患者16例作为观察组,年龄(68.72±4.03)岁。MCI诊断标准参照《美国精神障碍诊断和统计手册(第5版)》[10]。本研究所有受试者均签署知情同意书,并经过医院伦理委员会批准。

1.2 纳入标准

①右利手,年龄≥65岁,受教育年限≥11年;②近半年来有持续记忆减退主诉,且有知情人证实;③简易智力状态检查(MMSE)评分≥24分;④日常生活量表(ADL)正常或接近正常表现;⑤临床痴呆量表评分(CDR)≤0.5分;⑥未达到《国际疾病分类》(第10版)痴呆的诊断标准。

1.3 排除标准

①有MRI禁忌症或幽闭恐惧症者;②有严重烟、酒成瘾史或药物滥用史;③有高血压或系统性疾病病史;④颅脑MRI检查存在脑结构明显异常或脑血管病变者。

1.4 实验设计

本研究采用16 min任务态单块实验设计模式。首先在最初8 min内获取基线静息态数据;然后选取受试者右侧太溪穴手动进行8 min的针刺刺激(直刺深度10~17.5 mm,捻转角度为180°,频率为60次/min),同时进行磁共振扫描以获取针刺刺激过程中的fMRI数据。太溪穴取穴依据《国家标准化腧穴定位标准》,并由一名专业针灸师进行针刺操作。

1.5 图像采集

应用飞利浦3.0T磁共振扫描仪和8通道头颅线圈,使用平面回波成像EPI序列采集所有受试者fMRI图像作为研究数据。扫描参数:TR/TE=2 000 ms/30 ms,FOV=240 mm×240 mm,矩阵64×64,翻转角90°,层厚3 mm,层间距1 mm,共扫描240个时间点。

1.6 fMRI数据预处理

基于Matlab平台DPARSF软件包对每位受试者转换为 NIFTI 格式的fMRI 数据进行预处理。剔除前10个时间点后,进行时间校正和头动校正;使用EPI模板对图像进行空间标准化,以重采样体素3 mm×3 mm×3 mm进行MNI空间配准;去除线性漂移;以0.01~0.08 Hz滤波去除低频和高频噪声;以6 mm×6 mm×6 mm高斯核函数对图形进行空间平滑。

1.7 统计学分析

采用SPM12软件包对所有预处理后的功能像数据进行一般线性模型(general linear model, GLM)分析,以受试者扫描过程中产生的头动参数作为协变量,基于体素水平P=0.001(未校正)和cluster水平P<0.05(FWE校正),获得MCI患者针刺态脑功能激活区位置、体素值、强度结果。

2 结果

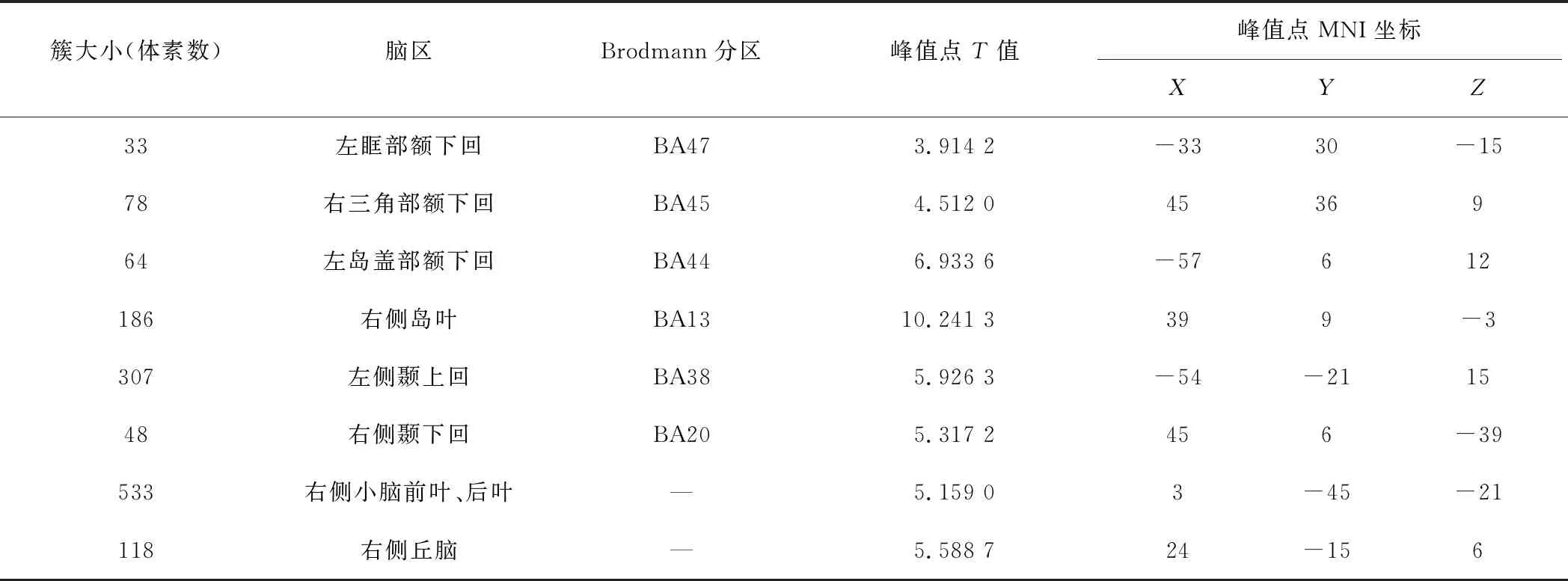

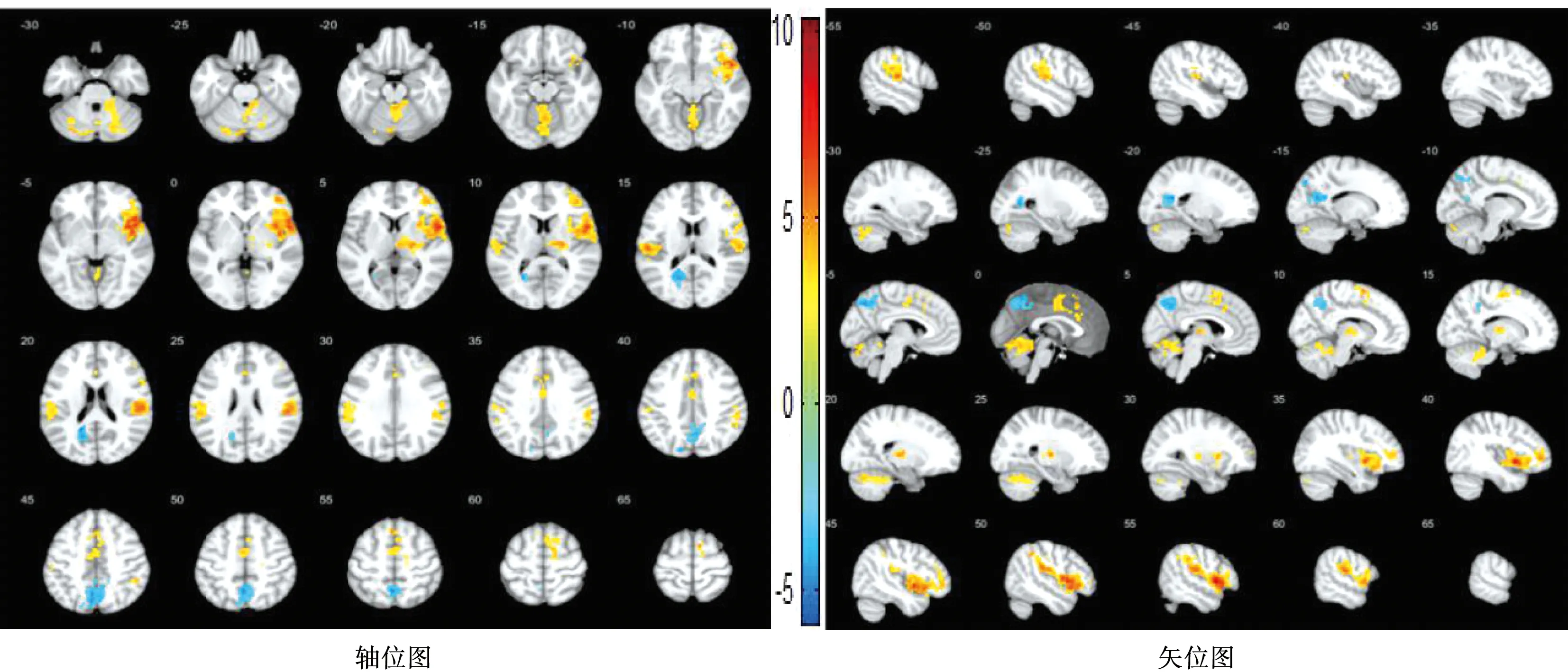

针刺MCI患者右侧太溪穴正激活脑区:左侧眶部额下回(BA47)、右侧三角部额下回(BA45)、左侧岛盖部额下回(BA44)、右侧岛叶(BA13)、左侧颞上回(BA38)、右侧颞下回(BA20)、右侧小脑前叶、后叶、右侧丘脑。结果见表1、图1。针刺MCI患者右侧太溪穴负激活脑区:左侧后扣带回(BA31)、左侧楔前叶(BA7)、右侧海马回。结果见表2、图1。

表1 针刺MCI患者右侧太溪穴正激活脑区

表2 针刺MCI患者右侧太溪穴负激活脑区

图1 针刺MCI患者右侧太溪穴正、负脑激活区磁共振图

3 讨论

中医学认为,MCI 属于“健忘”“呆病”范畴,多由于年老精气不足、肾精亏损,导致脑髓受损、脑功能发生障碍。“肾主藏精,生髓,通脑”。太溪穴(KI3)是肾经原穴,是临床治疗此类精神疾病常用穴位之一,并且已被证实针刺太溪穴在痴呆症治疗中具有多种功效[11-12]。既往神经影像学研究已经发现,MCI患者在认知相关脑区(额叶、顶叶、颞叶、枕叶和皮层下等区域)可发生广泛的神经元活动改变[13],但对MCI患者针刺反应的神经相关性fMRI研究还很少,且影像学研究多局限在针刺后效应研究和与其他疾病的对比研究[14-15],极少有研究者对MCI患者的针刺态(针刺即刻效应)进行报道。针灸神经影像学研究表明,针灸的主要作用是由中枢神经系统介导的[16-17],起着稳态作用,且对病理性失衡患者可能具有更好的作用[18-19]。笔者猜测针刺即刻效应引起的脑区活动增强或抑制,与针刺对MCI的特定调节作用有关。本研究中,笔者应用可以时时观测的任务态fMRI方法,观察MCI患者针刺态脑神经元活动的变化,以探讨针刺的即刻效应对认知相关脑区活动的影响。

本研究发现,针刺激时MCI患者在额极、眶额回、颞叶、岛叶和小脑后叶等许多区域显示出脑神经元活动增加,其中大部分脑区与记忆和认知功能密切相关。额极、眶额回属于前额叶皮层,其与抽象认知、记忆、注意力调控等许多高级认知功能密切相关[20]。既往研究发现MCI患者和健康组相比在前额叶皮层体积及代谢活动中存在差异,其额叶功能障碍并不完全归因于皮层体积下降,也与额叶自发脑功能活动降低相关[21]。本研究中,针刺引起额叶皮层局部含氧血红蛋白增加,促进脑神经元活动,增强了额叶与其他脑区间神经元信号的传导,对认知相关脑网络起到一定调控作用。在一项针对MCI认知域损伤的调查中发现,颞叶区灰质萎缩和自发脑功能活动降低可引起更显著的多认知域损伤[22]。PAN等[23]通过Meta分析和相关实验研究发现,MCI患者随着病程进展,颞叶神经活动逐渐下降,由此颞叶功能活动异常可能是MCI相对特征性的功能影像学改变。笔者依据以上结果推测,由于MCI患者的颞叶受损,针刺态颞叶被激活可能是对其认知损伤脑区的一种补偿。

丘脑、小脑、岛叶在针刺过程中被激活,而后扣带回、楔前叶、海马回神经元活动降低。前额叶、颞叶、岛叶及扣带回等脑区与小脑间存在广泛的纤维联系,通过丘脑核团形成完整的“大脑-丘脑-小脑”回路,此回路也是小脑影响认知功能的结构基础[24]。丘脑是一个整合来自广泛新皮层输入和输出神经元活动的重要区域,可调节和促进大脑皮层所有区域的通信[25];海马在支持记忆编码和检索网络中起着关键作用[26];岛叶等边缘结构和扣带回皮层通常涉及与情绪或身体稳态平衡相关的各种功能,也包括感知和认知功能[27];此外,扣带回皮层在情感动机和身体反应的自主驱动中也起着关键作用。以往研究证实,MCI患者存在异常脑活动区域并与认知损伤相关,MCI中丘脑和后扣带回皮质之间的脑功能连接的破坏提示认知能力下降[28]。笔者猜测针刺引起的局部神经元活动变化,可使MCI患者病理性失衡的脑功能区关联性发生改变,进而对认知回路中被破坏的功能连接起到一定的修复作用。同时边缘系统的不同激活方式可能与其参与监测针刺对MCI患者体内稳态的持续调节作用相关。

综上所述,针刺太溪穴的即刻效应可直接影响 MCI患者认知活动相关脑区的神经元活动,调节病理性失衡的认知回路。笔者推测这种针刺效应的潜在神经机制可能是针灸对MCI治疗作用的基础,但针刺的后续效应是否与其存在相关性和一致性,有待以后进一步实验证实。