贵阳市某高校大学生情感平衡与生活事件、自我不和谐的关系

郑丹慧,卢昭静,严万森

贵州医科大学医学人文学院,贵州贵阳,550004

情感平衡是积极情绪与消极情绪的平衡状态,它是衡量生活满意度的一项重要指标[1]。研究表明,情感平衡的构建可以预测日常的情感体验[2]。大学生正处于情感全面发展的关键时期,其情绪情感常带有不成熟、不稳定的色彩。持续的情感不平衡状态有可能引发许多心理行为问题甚至精神障碍。比如,消极情绪若不及时进行疏导和调节,易导致焦虑、抑郁、药物滥用、饮食障碍等不良反应[3],甚至引发自伤自杀等事件[4]。生活事件是影响情感平衡的重要危险因素之一,它特指扰乱个体日常生活规律并需要其做出适应和改变的刺激或情境变化,如家庭变故、考试挂科、人际挫折等[5]。研究发现,生活事件与抑郁、精神障碍等具有密切关系[6-7]。经历过多或强度过大的生活事件易导致个体生理、心理和行为发生急剧变化,产生躯体疾病和严重心理问题。尤其是,日常生活压力的积累,会破坏情感反应的敏感性、稳定性及身心健康[8]。

埃里克森的自我同一性理论认为,人们会对自身的能力和情感做出合理性期望,并以此来解释和评估行为从而达到自我与经验的一致性[9],个体自我内部的和谐状态是构成心理和谐的基础要求。自我和谐的内涵涉及自我对经验的合理期望以及对情景变化的灵活应变能力两个部分,但目前研究主要侧重解释个体对于外部世界的适应能力,如应对方式、社会支持等[10],而较少有研究关注自我内部的适应。自我不和谐是指自我对经验的不合理期望,包含对能力和情感的自我评价不当、内心不适感等[11],对应激反应具有较高的预测作用[12]。认知心理学理论认为,认知过程在刺激事件与情感反应之间起核心作用[13]。以此为理论基础,本研究试图从自我内部的不和谐角度探索生活事件对情感平衡的影响,进一步分析生活事件、自我不和谐与情感平衡之间的关系,旨在从认知层面来理解生活事件对情感平衡的作用机制,为大学生心理健康教育工作提供参考。研究假设:①情感平衡与生活事件、自我不和谐之间存在密切关系;②自我不和谐在生活事件和情感平衡之间起中介作用。

1 资料来源与方法

1.1 研究对象

2019年10月初至11月底,采用整群抽样的方法,选取贵阳市某大学在校生作为研究对象。使用学校教务管理系统向所有班级分别发送电子问卷的形式,发放7743份问卷,回收有效问卷7221份,有效率93.2%。其中,男生2355人、女生4866人,大一2627人、大二1953人、大三1161人、大四978人、大五502人,城镇学生1468人、农村学生5753人。年龄为18-25岁。覆盖医学、理学、工学、教育学、法学等专业类别,其中医学专业4658人,非医专业2563人。

1.2 研究工具

1.2.1 情感平衡量表 (Affect Balance Scale, ABS)。该量表最早由Bradburn于1969年编制,中文版由汪向东等修订,分为积极情感和消极情感2个维度,每个维度各5个项目,共10个项目[14]。采用2点计分,积极情感维度每题回答“是”计1分、“否”计0分,消极情感维度每题回答“是”计0分、“否”计1分,分别计算两个维度的总分。情感平衡得分是以积极情感分数减消极情感分数,再加一个系数5,得分越高情感平衡水平越高。在本研究中,2个因子的Cronbach's alpha分别为0.70、0.73,总量表的Cronbach's alpha为0.77。

1.2.2 青少年生活事件自评量表(Adolescent Self-Rating Life Events Check List, ASLEC)。由刘贤臣等人编制,本量表共分为人际关系、学习压力、受惩罚、丧失、健康适应问题、其他等6个因子,共27个项目[15]。采用Likert 6点计分法,即未发生(0),发生过、影响程度无(1)、轻度(2)、中度(3)、重度(4)、极重度(5),得分越高表明经历的生活事件越多。在本研究中,6个因子的Cronbach's alpha分别为0.816,0.733,0.782,0.663,0.621和0.686,总量表的Cronbach's alpha为0.93。

1.2.3 自我不和谐量表(Self-inconsistency Scale)。由王登峰修订,用于评估自我与经验的关系,共16个项目[11]。采用Likert 5点计分法,即完全不符合、比较不符合、一般、比较符合、完全符合,得分越高自我不和谐程度越高。在本研究中该量表的Cronbach's alpha为0.92。

1.3 统计学方法

采用SPSS 21.0软件进行数据处理,以中位数和四分位间距P50(P25,P75)形式描述非正态分布数据,并使用Mann-Whitney U、Kruskal-Wallis H检验比较不同人口学特征大学生的量表得分差异。利用偏相关和逐步回归分析考察各变量之间的关系。采用Bootstrap方法进行中介模型检验以及置信区间估计,抽样次数设定为1000。由于生活事件的数据呈偏态分布,故将其转换为标准Z分数进行统计分析。P<0.05为差异有统计学意义。

1.4 共同方法偏差检验

对所得数据使用Harman的单因素分析法来进行共同方法偏差检验,未经旋转的探索性因子分析结果提取出特征根大于1的因子共有7个,最大因子方差解释度为25.38%(小于40%)[16],故本研究不存在明显的共同方法偏差。

2 结果

2.1 不同量表得分在人口学变量的差异分析

如表1所示,男生的情感平衡得分低于女生,自我不和谐得分低于女生(P<0.001);医学生的生活事件、自我不和谐的得分低于非医学生(P<0.01);不同年级学生的各量表得分均存在显著(P<0.01),事后多重比较显示,大一、大五学生经历的生活事件高于其他年级学生(P<0.05),大五学生的情感平衡水平低于其他年级学生(P<0.01),大一、大二学生的自我不和谐水平高于大三、大四、大五学生(P<0.05);城镇学生比农村学生情感平衡得分更低(P<0.01)、生活事件得分更低(P<0.001)。

表1 不同人口学特征在量表得分上的比较P50(P25,P75)

2.2 生活事件、自我不和谐与情感平衡的相关分析

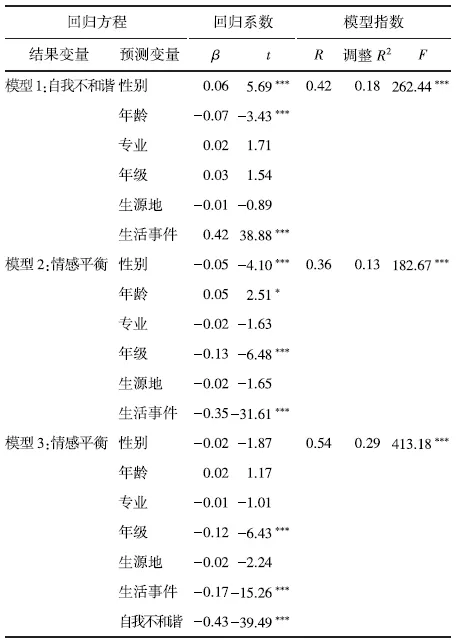

将性别、年龄、专业、年级、生源地等人口学变量作为协变量,采用偏相关分析和逐步回归分析考察各变量间的关系。结果显示,生活事件与情感平衡呈负相关(rp=-0.349,P<0.001)、与自我不和谐呈正相关(rp=0.416,P<0.001),自我不和谐与情感平衡呈负相关(rp=-0.504,P<0.001)。将情感平衡作为因变量,生活事件和自我不和谐作为自变量,进行逐步回归分析。结果显示,生活事件负向预测情感平衡(β=-0.35,P<0.001),自我不和谐也负向预测情感平衡(β=-0.43,P<0.001)。

2.3 自我不和谐在生活事件与情感平衡之间的中介作用分析

采用Bootstrap方法建构中介模型及估计置信区间(图1、表2),抽样次数设定为1000。结果发现,生活事件对情感平衡的直接效应值为-0.17(95%CI:-0.15~-0.19),自我不和谐的中介效应值为-0.18(95%CI: -0.17~-0.19),分别占总效应的48.57%、51.43%,提示生活事件既可直接负向预测情感平衡,又可通过自我不和谐间接影响情感平衡,自我不和谐在二者间起部分中介作用。

图1 自我不和谐在生活事件与情感平衡之间的中介路径

表2 中介模型中变量关系的回归分析(n=7221)

3 讨论

3.1 大学生情感平衡总体处于中等水平

本研究发现,该校大学生的情感平衡状况总体处于中等水平,反映出当代青年大学生较为稳定的心理状态,这可能是由于相对单纯和安全的大学校园可提供一定的心理防护。不过,大学生的情感平衡在年级上存在显著差异(大五最低),这可能与毕业生面临升学、就业的焦虑情绪有关。情感平衡在专业上的差异不显著,这与以往结果一致[17]。另外,男生的情感平衡低于女生,城镇学生的情感平衡低于农村学生,与Duan等人的结果不一致[18],可能与研究时间和样本选取的差异有关。随着社会的快速变迁,新一代青年逐渐登上社会的舞台(如90后、00后),其情绪情感发展也呈现出新的特点。还有研究提示[19],女性无论积极/消极情感的易感性均高于男性,即在经历相同的欢喜事件后再遇同样的悲伤事件,男生对其的情绪感知往往会弱于女性,更不易达到情感平衡状态。另外,本研究与家庭贫困的城市学生较农村学生更倾向于将负面的消极情绪转换为努力学习等行为的结果不一致[20],可能是由于未考虑到家庭经济水平对于个体情绪调节能力的影响。

3.2 生活事件、自我不和谐与情感平衡的关系密切

Roy Bailey的应激-紧张模型认为,生活事件能够直接引起个体的紧张反应[21]。本研究也发现,生活事件与情感平衡呈显著负相关,且负向预测情感平衡。这与国内外的主要观点相一致,即负性生活事件是导致大学生出现焦虑、抑郁等消极情感的重要危险因素[22]。然而,应激-紧张模型还提出,即使不经历或经历单一刺激事件,个体也会出现情感状况失衡。因此,生活事件影响情感平衡的作用机制中可能存在个体的主观能动性(比如认知易感性等内部因素),但已有研究对此了解不多。基于自我和谐/不和谐对个体的重要意义[23],本研究进一步探索了自我不和谐在生活事件与情感平衡之间的作用。结果发现,自我不和谐与情感平衡呈显著负相关,且负向预测情感平衡。更为重要的是,自我不和谐在生活事件与情感平衡间起部分中介作用。这表明,生活事件一方面可以直接影响情感平衡,同时又可通过影响自我不和谐进而影响情感平衡。此结果提示,生活事件可能会引起自我对经验的不合理预期,从而引发消极情绪情感、导致个体情感状态失衡。我们的研究进一步证实了认知-情感-人格系统理论(The Cognitive-Affective-Personality System Theory,CAPS)假设,即个体情感反应是在刺激情景下认知与情感因素相互作用的结果(包括刺激编码、期望、目标、情感、效价),当适应性行为与认知存在差异时,易产生消极的自我认识和情绪体验[5]。并且,负性情感很容易诱发与自我有关的负性思维,并导致对结果和未来做出消极的解释,产生负面认知-消极情感的恶性循环[24]。

本研究的一个重要启示是,当面临生活事件等消极的环境刺激时,至少在某种程度上,个体可以通过自我和谐目标的重建与实现、自我对经验的合理反馈等途径,逐渐提高内部的情感适应性和情感平衡状态,促进个体情绪情感的健康发展。因此,对青年大学生进行适当的引导,帮助其形成对经验的正确反馈以及对相关事件的合理预期,可能会对其适应性行为的建立起到良好促进作用,从而有助于大学生在青春后期、成年早期的情绪情感发展。

3.3 本研究的局限性

本研究的对象为某高校在校学生,被试较为单一;工具主要采用自陈问卷,可能存在主观报告偏差问题,因而结果有一定的局限性。后续研究可扩大到不同年龄段人群,并结合行为实验、脑电生理、神经影像等多方面的证据,进一步深入解释自我不和谐影响情绪健康的认知神经机制。自我和谐/不和谐近年来已成为心理卫生与健康领域的重要研究课题,但其对于身心健康的影响仍存在很多值得探讨的问题。本研究提示,自我不和谐在生活事件与情感平衡之间具有重要中介作用,应加强对大学生的自我认知教育,提高大学生协调自我的能力,更好建立目标期望与生活经验的一致性,从而促进其内部情感稳定。然而,个体的自我和谐(不和谐)是如何发生发展的,其影响因素以及心理神经机制是什么,仍需进一步探索。