深圳市流动人口城市公平感和社会支持在生活压力源与抑郁间的作用

徐世清,张宝龄,倪士光

1清华大学医院管理研究院,广东深圳,518055;2清华大学深圳国际研究生院,广东深圳,518055

《中国流动人口发展报告2018》显示,2017年我国流动人口数量已超2亿。如此庞大规模的流动人口远离家人及熟悉的社会环境,面临与一般人不同的压力,更容易产生心理健康问题。大多数流动人口健康水平下滑的主要原因是慢性压力的存在[1]。以往研究表明社会融合不顺会增加流动人口心理压力以及疾病的发生率[2],流动人口抑郁状况较普通人群更严重[3]。由于在流入地无法获得公平的公共健康服务,流动人口在患精神疾病后会变得更脆弱[4]。因此,流动人口的心理健康问题值得关注。

研究指出,抑郁与消极的事件相关[5]。深圳市流动人口群体面临的生活压力源(包括工作压力源、家庭压力源等)是他们抑郁情绪的重要影响因素。参照认知理论(Referent Cognitions Theory)认为[6],当人们觉得公平时,他们会满意自己的收益,并认为自身的资源能够满足环境要求,那么就会有较少的压力感和抑郁情绪,即公平感在生活压力源与抑郁之间发挥了中介作用。同时,流动人口在适应新环境的过程中会面临诸多压力,若该群体获得的社会支持越多,其心理健康状况越好[7]。因此,流动人口的生活压力源、抑郁、城市公平感以及社会支持之间密切相关,但影响机制尚未明确。本研究探讨流动人口城市公平感和社会支持在生活压力源与抑郁之间的作用机制,并提出以下3个假设:生活压力源正向预测流动人口抑郁,即生活压力源越多,流动人口的抑郁越严重(假设1);城市公平感在生活压力源与抑郁之间发挥了中介作用(假设2);社会支持在生活压力源与抑郁之间起到调节作用(假设3)。

1 资料来源与方法

1.1 研究对象

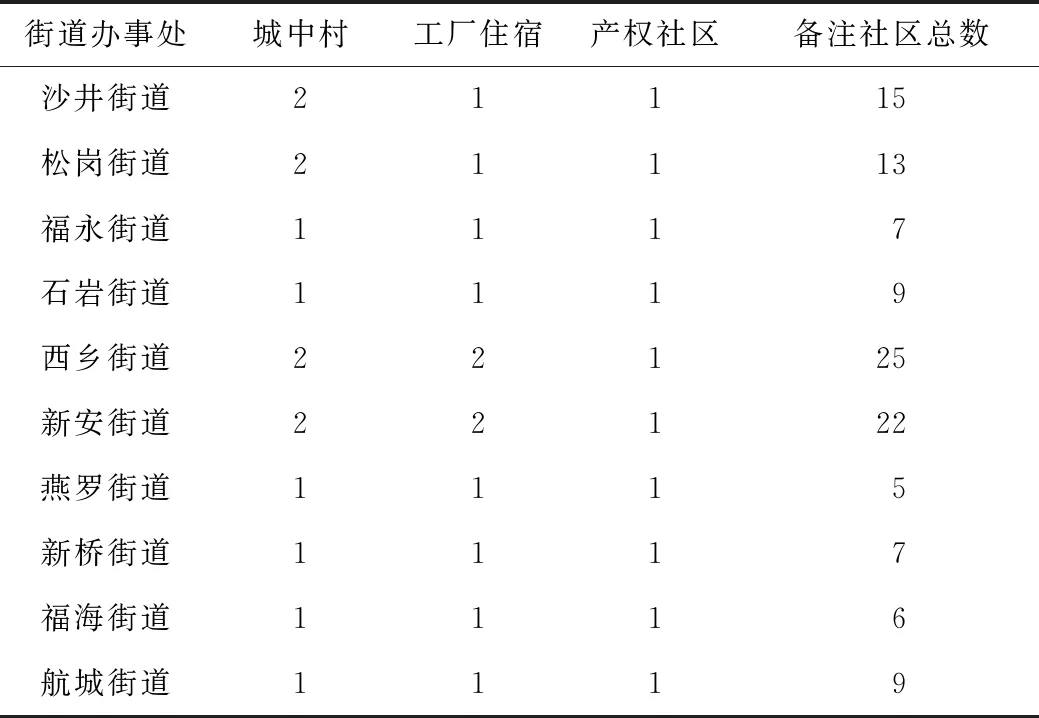

于2018年9月22日-12月12日,对广东省深圳市宝安区燕罗、松岗、沙井、西乡、新桥等10个街道的流动人口进行问卷调查。采用分层整群抽样的方法,分层主要指社区类型(城中村、工厂住宿、产权社区),整群是指按照工作站抽取。对各街道抽取的工作站数如表1所示,采用实地调研方式。研究对象为18-60岁的流动人口群体(非深圳户籍)。发放问卷6000份,共得到有效问卷5631份,有效回收率为93.85%。

表1 样本区域分布

1.2 研究方法

1.2.1 调查工具。①一般情况调查量表。包括年龄、性别、文化程度、婚姻状况等。②生活压力源量表。该量表包括经济压力源和家庭人际关系压力源两个维度[8]。包含13个项目,例如“物价”“家庭成员关系”等。采用5点计分法,分数越高,压力越大。本研究中,该量表的Cronbach's alpha为0.89。③抑郁自评量表(PHQ-9)。该量表测量抑郁情绪的严重程度[9]。包含9个反映抑郁主观感受的项目,从0(完全不会)到3(几乎每天)依次4点计分,汇总每个项目的分数,以总分作为主要统计指标。总分越高,抑郁程度越高。本研究中,该量表的Cronbach's alpha为0.89。④城市公平感量表。该量表测量人们对于多个生活领域公平程度的感知情况,所涉及的生活领域包括义务教育、医疗等方面[8]。采用5点计分法,分数越高,城市公平感越强。本研究中,该量表的Cronbach's alpha为0.77。⑤社会支持量表。采用自编14题社会支持量表[8],测量人们感知到的自己在生活中遇到困难时,从不同渠道获得的支持程度,例如“家庭”“党组织”“朋友”“居委会”等,每个条目按“0”和“1”计分,总分最大值为14分,最小值为0分,分数越高表明社会支持水平越高。

1.2.2 调查方法。经过统一培训的调研员按照各街道的人口数量按比例实地发放问卷。所有问卷在发放前均进行匿名编号处理,使用统一指导语并请求研究对象按照指导语进行作答。

1.3 统计学方法

使用SPSS 20.0作描述性统计,运用Hayes等人编制的PROCESS程序作推论统计。具体步骤是:①共同方法偏差分析;②对主要变量作描述性统计分析和Pearson相关分析;③利用分层回归分析检验假设1;④使用PROCESS程序,选择模型4和模型5[10],分别检验假设2和假设3。Bootstrap的设定样本量为5000,置信度水平设置为95%。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 调查对象基本情况

共调查5631人,男性1947人(34.6%),女性3684人(65.4%);18-25岁有698人(12.4%),26-35岁有2340人(41.6%),36-45岁有2366人(42.0%),46-60岁有227人(4.0%);初中及以下文化程度有1145人(20.3%),高中(含中专)有2396人(42.6%),大专/高职有1519人(27.0%),本科及以上有571人(10.1%)。

2.2 共同方法偏差的检验

Harman单因素检验法的因素分析结果表明,特征根大于1的因子有4个,第一个公因子的方差解释率为28.74%,小于40%的临界标准,没有出现“只析出一个因子或某个因子解释率特别大”的情况。因此,测量不存在严重的共同方法偏差问题。

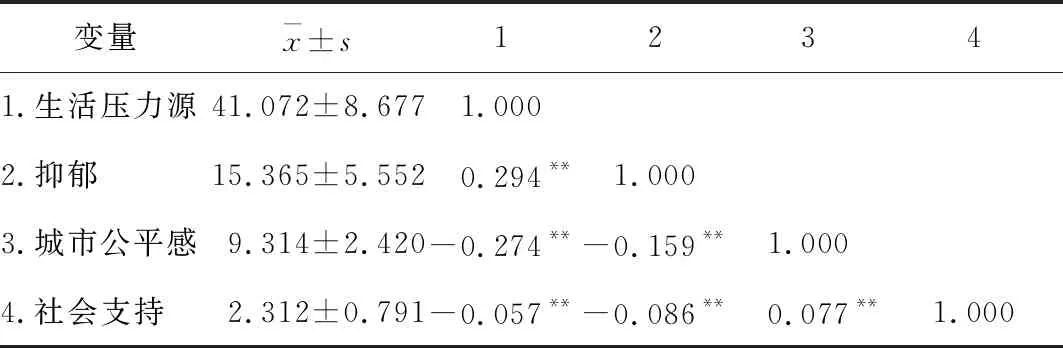

2.3 生活压力源、城市公平感、社会支持与抑郁的相关性分析

生活压力源与抑郁呈显著正相关(r=0.294,P<0.01),即感知的生活压力越大,患有抑郁的可能性更高;生活压力源与城市公平感(r=-0.159,P<0.01)以及社会支持(r=-0.057,P<0.01)均呈显著负相关,表明感知的生活压力越大,城市公平感与社会支持水平越低。见表2。

表2 生活压力源、城市公平感、社会支持与抑郁的描述统计及相关性分析

2.4 研究假设的检验

首先,本研究通过分层回归分析方法检验假设1,自变量是生活压力源,因变量是抑郁。结果表明,在控制了人口统计学变量之后,生活压力源显著正影响抑郁(β=0.300,P<0.001),假设1得到支持。

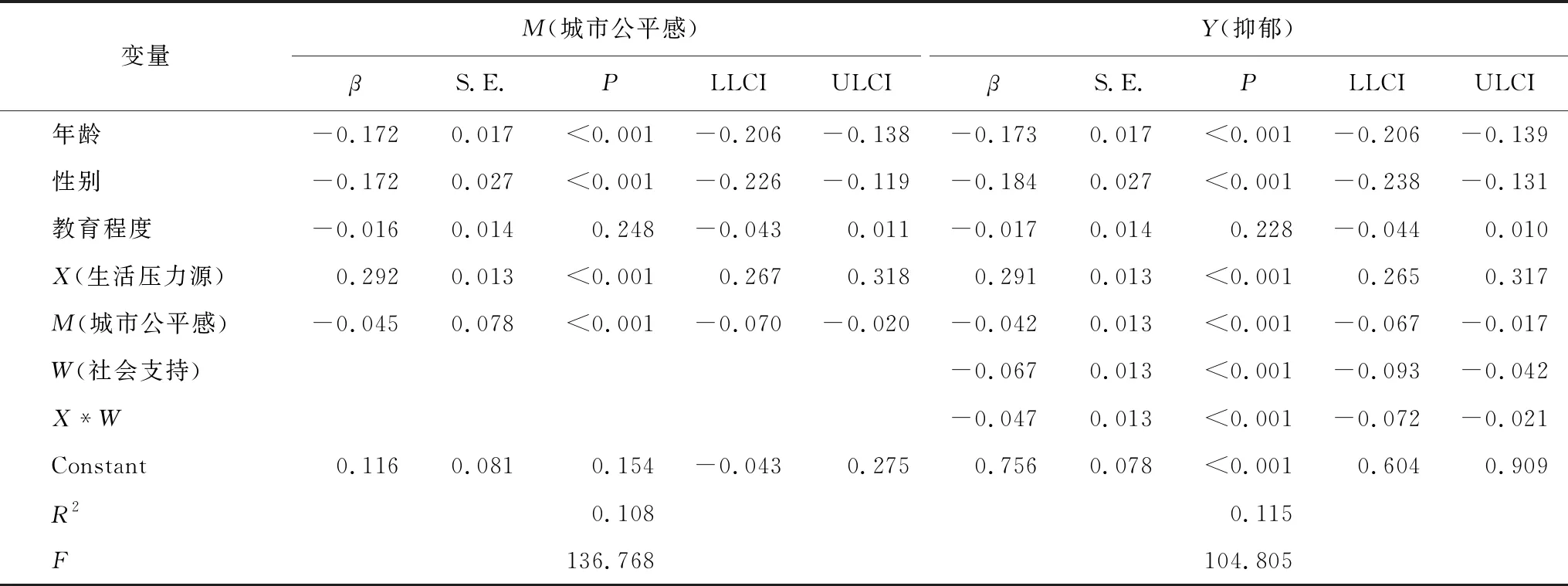

其次,本研究运用PROCESS程序检验假设2。分析结果表明,生活压力源通过城市公平感对抑郁的间接效应显著(a*b=0.007,S.E.=0.013,P<0.05),其中a是生活压力源与城市公平感的回归系数,b是城市公平感与抑郁的回归系数。同时偏差校正Bootstrap 95%CI为(0.003, 0.012),不包括0。因此,假设2得到验证。利用PROCESS程序对假设3进行检验。将标准化的生活压力源、城市公平感、抑郁、社会支持放入PROCESS程序中的模型5中。生活压力源对抑郁的直接效应显著,城市公平感在生活压力源与抑郁之间的间接效应显著。见表3。

表3 生活压力源对抑郁的有调节的中介效应检验

为验证社会支持的调节作用,表4列出了不同水平下(低于均值一个标准差、均值和高于均值一个标准差)的社会支持的调节效应值,Bootstrap检验的95%CI分别为(0.300,0.374)、(0.264,0.316)和(0.216,0.283),均不包含0。因此,以抑郁为因变量,生活压力源和社会支持的交互作用显著,假设3得到验证。

为了进一步展示其调节作用,本研究继续进行了简单斜率检验。按照均值加减一个标准差对社会支持、生活压力源进行分组,同时构建如下方程(参数值见表4),计算在上述4种条件下抑郁的数值。

表4 不同社会支持在生活压力源与抑郁之间的调节效应检验

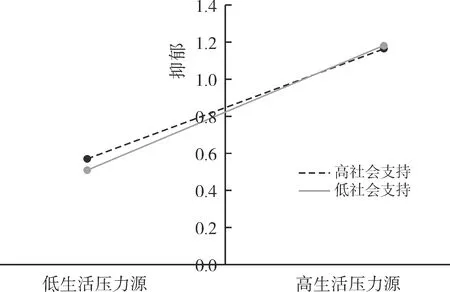

结果分别为0.513(低社会支持、低生活压力源),0.571(高社会支持、低生活压力源);1.177(低社会支持、高生活压力),1.166(高社会支持、高生活压力源)。最后绘制了简单效应分析图,见图1,其中“低生活压力源”是指生活压力源测量的总均分低;“高生活压力源”则指生活压力源测量的总均分高。

图1 社会支持在生活压力源与抑郁之间的调节作用

检验发现,当社会支持较低时,生活压力源显著地正向预测抑郁(β=0.337,t=17.919,P<0.001);当社会支持较高时,生活压力源显著地正向预测抑郁(β=0.249,t=14.618,P<0.001)。由此可得,随着社会支持的增加,流动人口的生活压力源正向预测抑郁的作用整体上得到了削弱。

3 讨论

本研究分析了流动人口的生活压力源对其抑郁的作用机制,研究结果证明了城市公平感的中介作用,同时社会支持在生活压力源与抑郁之间的调节作用显著。

3.1 生活压力源对抑郁具有显著的正向影响

深圳市流动人口众多,由于没有获得深圳户籍,伴随着城市发展进程的加快,这些流动人口面临较大的生活压力。本研究发现流动人口的生活压力源对抑郁有显著的正向影响,与现有的一些研究结果相似。国内已有许多研究分析了流动人口抑郁的影响因素,这些影响因素包括工作不稳定、社会经济地位、社会支持等[11-12]。国外有研究也表明负性生活事件容易引发压力,进而显著影响抑郁情绪[5]。一项对天津市工人的“压力-抑郁”模型的研究发现,工人群体的抑郁情绪与工作相关的压力源显著相关[13]。因此,生活压力源会对流动人口造成压力,容易引发抑郁。

3.2 城市公平感在生活压力源与抑郁之间的间接效应显著

城市公平感对流动人口心理健康具有显著影响。现有研究表明公平感会显著影响组织中员工的心理健康与工作绩效[14]。公平启发理论认为公平感是启发式的形成,当个体产生公平判断时,公平感与其心理状态联系在一起[15]。日本的一项研究表明,低收入阶层倾向于通过感知公平来加强他们对所在地区的依恋,并对未来抱有乐观愿景[16]。因此,在低压力情形下,人们认为分配比较积极,进而启发式地产生公平判断。当人们产生公平的判断时,也会产生积极情绪,从而缓解了其抑郁情绪。

3.3 社会支持在生活压力源与抑郁之间起到调节作用

本研究通过验证社会支持的调节效应来分析压力源在不同情景下对流动人口心理健康的不同影响。研究发现,随着社会支持的增加,流动人口的生活压力源正向预测抑郁的作用得到了削弱。家庭成员、亲友、同事等社会关系带来的社会支持可以有效地帮助流动人口应对融合过程中的压力。过往的研究中也发现,流动人口在流入地的社会网络越广,其心理健康状况越好[17]。反之,缺乏人际交往或社会活动会直接对流动人口的心理健康水平造成负面影响[18]。社会支持作为压力的缓冲器,帮助流动人口获得更好的压力应对能力,可以减轻甚至消除压力的负面影响。这一结果提示,通过公共政策引导,构建流动人口完备的社会支持系统,对流动人口的积极心理健康具有重要意义。

3.4 本研究的局限性

首先,本研究中重点分析的是流动人口的整体抑郁情况,缺乏对内部差异的关注。已有研究指出婚姻状况、职业、性别等都会影响流动人口的心理健康水平。在今后的研究中可以对流动人口的内部群体加以对比。其次,受限于调查数据,本研究选取的社会支持侧重于情感支持与同伴性支持。然而,流动人口到流入地适应的过程中,除了缺乏社会网络的支持,往往也缺乏公平的社会保障服务,权利得不到很好的保护。因此,未来研究考虑纳入物质、政策上的支持以及社会支持的利用率。由于本研究所构建模型的确定系数较小,所以未来考虑加入更多变量来提高模型的拟合度。